Разработка нефтяных месторождений. Разработка нефт.месторождений. 1. Понятие о системе разработки залежей нефти. Рациональная система разработки. Параметры системы разработки

Скачать 0.5 Mb. Скачать 0.5 Mb.

|

|

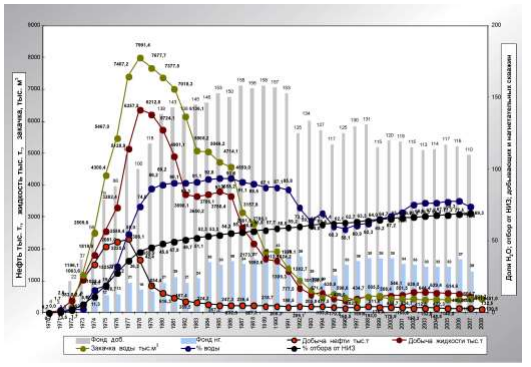

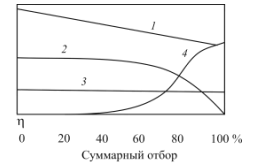

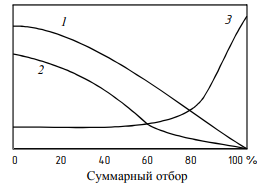

1. Понятие о системе разработки залежей нефти. Рациональная система разработки. Параметры системы разработки. В нашей стране каждое месторождение вводится в разработку в соответствии с проектным документом, составленным специализированной научно-исследовательской организацией и предусматривающим ту систему разработки, которая наиболее рациональна для данного месторождения его геолого-физическими особенностями. Под системой разработки месторождения понимают совокупность технологических и технических мероприятий, обеспечивающих извлечение нефти, газа, конденсата и попутных компонентов из пластов и управление этим процессом. В зависимости от количества, мощности, типов и фильтрационной характеристики коллекторов, глубины залегания каждого из продуктивных пластов, степени их гидродинамической сообщаемости и т. д. система разработки месторождения может предусматривать выделение в его геологическом разрезе одного, двух и более объектов разработки (эксплуатационных объектов). При выделении на месторождении двух или более объектов для каждого из них обосновывается своя рациональная система разработки. Будучи увязанными между собой, системы разработки отдельных эксплуатационных объектов составляют рациональную систему разработки месторождения в целом. Рациональной называют систему разработки, которая обеспечивает потребности страны в нефти (газе) и возможно более полное извлечение из пластов нефти, газа, конденсата и полезных попутных компонентов при наименьших затратах. Рациональная система разработки должна предусматривать соблюдение правил охраны недр и окружающей среды, полный учет всех природных, производственных и экономических особенностей района, рациональное использование природной энергии залежей, применение при необходимости методов искусственного воздействия на пласт. Системы разработки с заводнением обеспечивают наибольший эффект при разработке залежей маловязкой нефти, приуроченных к продуктивным пластам с умеренной неоднородностью и повышенной проницаемостью. При разработке залежей с ухудшенной геологопромысловой характеристикой (повышенная вязкость пластовой нефти, пониженная проницаемость пород-коллекторов) с помощью заводнения также достигается повышение коэффициента извлечения нефти почти в 2 раза по сравнению с его величиной при разработке на природном режиме, но абсолютные значения этого коэффициента не во всех случаях достаточно высоки. В связи с широким диапазоном показателей геолого-физической характеристики залежей значения конечного коэффициента извлечения нефти при заводненни находятся в широких пределах—в основном от 0.3 до 0,6. В среднем по стране при заводнении пластов в недрах остается около половины содержащихся в них запасов нефти. В основе выбора системы разработки месторождений УВ лежит геологопромысловое обоснование технологических решений: 1) о выделении эксплуатационных объектов на многопластовом месторождении; 2) о необходимости применения метода искусственного воздействия на залежь или целесообразности разработки объекта с использованием природной энергии; 3) при необходимости — о методе воздействия и его оптимальной разновидности; о соответствующем взаимном размещении нагнетательных и добывающих скважин на площади: 4) о плотности сетки скважин; 5) о градиенте давления в эксплуатационном объекте; 6) о комплексе мероприятий по контролю и регулированию процесса разработки. По каждому из названных пунктов должны приниматься решения, наиболее полно отвечающие геологической характеристике эксплуатационного объекта. При этом по одним пунктам рекомендации могут быть даны однозначно уже по данным промыслово-геологических исследований, по другим — могут быть предложены две-три близкие рекомендации. На этой основе специалистами в области технологии разработки месторождений выполняются гидродинамические расчеты нескольких вариантов системы разработки. Варианты различаются сочетанием рекомендаций по пунктам, обоснованных по геологическим данным. Из них выбирают оптимальный вариант, соответствующий требованиям, предъявляемым к рациональноной системе разработки. Выбор оптимального варианта выполняют на основе сравнения динамики годовых технологических и экономических показателей разработки рассмотренных вариантов. Исследования по обобщению опыта разработки нефтяных месторождении при вытеснении нефти водой, выполненные в разные годы и в разных масштабах, свидетельствуют о том, что основное влияние на динамику технико-экономических показателей разработки оказывает геологопромысловая характеристика объектов. Вместе с тем применение системы разработки, соответствующей геолого-физическим условиям, дает возможность в значительной мере снивелировать неблагоприятные геологопромысловые особенности эксплуатационных объектов. Обоснование выделения эксплуатационных объектов и оптимальных вариантов систем разработки каждого из них базируется на сформированной к началу проектных работ геологической модели каждой из залежей и месторождения в целом. Геологическая модель представляет собой комплекс промыслово-геологических графических карт и схем, цифровых данных, кривых, характеризующих зависимости между различными параметрами залежей, а также словесное описание особенностей залежей. Среди графических карт и схем обязательны: сводный литолого-стратиграфический разрез месторождения; схемы детальной корреляции; структурные карты, отражающие тектоническое строение эксплуатационного объекта; карты поверхностей коллекторов объекта с нанесением начальных контуров нефтегазоносности; геологические профили по эксплуатационному объекту с отражением условий залегания нефти и газа; карты распространения коллекторов (для каждого пласта в отдельности); карты полной, эффективной, эффективной нефтенасыщенной и газонасыщенной мощности в целом по объекту и по отдельным пластам. При специфических особенностях залежи приводятся необходимые дополнительные карты и схемы (схема обоснования положения ВНК и ГВК, карты распространения коллекторов разных типов, карта температуры, карта коэффициента светопоглощения, карта проницаемости и др.). После выделения эксплуатационных объектов формирование системы разработки месторождения включает, укрупненно, следующие мероприятия: 1) определение очередности разработки объектов и их разбуривание; 2) управление движением нефти к скважинам и подъем жидкости на поверхность; 3) регулирование баланса пластовой энергии; 4) управление потоками нефти (нефти, газа и воды) на поверхности. 2. Стадии разработки залежей нефти. При разработке нефтяного месторождения (залежи) выделяют несколько временных стадий. Первая стадия – освоение эксплуатационного объекта – характеризуется ростом текущей добычи нефти до максимального уровня, увеличением действующего фонда скважин (до 0,6–0,8 от максимального); снижением пластового давления, незначительной обводненностью добываемой продукции. Продолжительность стадии – до 4–5 лет. Резкий перелом кривой текущих отборов нефти в сторону ее выполаживания (выравнивания) свидетельствует об окончании первой стадии. Коэффициент извлечения нефти на первой стадии может достигать 10 %. Вторая стадия соответствует наиболее высокому текущему уровню добычи нефти, сохраняющемуся в течение некоторого времени (от 1–2 до 5–7 лет, иногда более этого срока). Фонд скважин в течение второй стадии увеличивается до максимального (в основном за счет резервных скважин). Обводненность продукции увеличивается с темпом от 2–3 до 5–7 % в год. Основная часть фонтанирующих скважин переводится на механизированную эксплуатацию. Ряд добывающих скважин переводится под нагнетание воды, начинается освоение системы поддержания пластового давления. Небольшая часть скважин из-за высокой обводненности начинает выводиться из эксплуатации. Коэффициент нефтеизвлечения достигает 10–20 %, а для залежей с длительной по времени «полкой» – до 25–35 %. Отбор жидкости из залежи увеличивается с ростом обводнённости, однако текущая добыча нефти с некоторого момента времени начинает постепенно уменьшаться. Начало третьей стадии соответствует существенному росту темпа снижения текущей добычи нефти при росте обводнённости продукции скважин, достигающей к концу стадии 75–85 %. В полном объеме функционирует система поддержания пластового давления. Добывающий фонд скважин уменьшается из-за перевода части скважин в нагнетательный фонд и вывода добывающих скважин из эксплуатации по причине их высокой обводнённости или неудовлетворительного технического состояния. Практически все скважины эксплуатируются механизированным способом. Продолжительность стадии достигает 10–15 лет и более, коэффициент нефтеизвлечения увеличивается до 10–20 % при высоковязкой и 40–50 % – при маловязкой нефти. Четвертая (завершающая) стадия характеризуется медленным темпом снижения текущих отборов нефти (темп отбора около 1 % в год от начальных извлекаемых запасов – НИЗ), высокой обводненностью (более 80 %) и медленным ростом ее во времени, существенным уменьшением фонда действующих скважин; продолжительность стадии относительно велика и сопоставима с продолжительностью первых трех стадий, достигая 20 и более лет; отключение добывающих скважин происходит при 98–99%-ной обводнённости; нефтеотдача при эффективной разработке залежей достигает проектной или приближается к ней (обычно скорректированной на заключительных стадиях по величине НИЗ и коэффициенту нефтеотдачи); в течение четвертой стадии из залежей добывают до 15–25 % извлекаемых запасов нефти. Примерные характеристики показателей разработки нефтяного месторождения на конец каждой стадии приведены табл. 1 Табл.1. Показатели разработки нефтяного месторождения  Приведенные при описании стадий значения показателей (темпы добычи нефти, коэффициенты нефтеизвлечения и др.) могут существенно изменяться при разработке трещиновато-кавернозных и трещиновато-пористых пластов. График разработки нефтяного месторождения показан на рис. 3.8, где можно выделить окончание первой стадии – 1975 год, второй стадии – 1977 год, третьей – 1984–1985 годы и остальное время – четвертая стадия.  График разработки нефтяного месторождения. 3. Режимы разработки залежей нефти. Режимом разработки или режимом нефтегазоводоносного пласта называют проявление доминирующей формы пластовой энергии, под действием которой нефть движется к забоям добывающих скважин [3, 16, 6, 7, 9, 14, 19, 17, 20]. Режимы бывают естественными, когда преобладающими видами энергии являются: а) энергия напора краевых или подошвенных вод (водонапорный режим); б) энергия расширения первичной газовой шапки в подгазовых залежах (газонапорный или газовый режим); в) режим растворенного газа (энергия выделяющегося из нефти растворенного газа); г) энергия положения нефти в крутопадающих пластах (гравитационный режим). При упругом расширении жидкости и породы рассматриваются также упругий и упруговодонапорный режимы. При искусственных режимах преобладающим видом энергии является энергия закачиваемых с поверхности земли в пласт вытесняющих – воды (жесткий водонапорный режим) или газа – и других агентов. Таким образом, выделяют следующие режимы работы нефтяных залежей: водонапорный, газонапорный (газовой шапки), режим растворенного газа, гравитационный. Учитывая влияние на работу пласта упругого расширения жидкостей и породы, рассматривают также упругий и упруговодонапорный режимы. При разработке залежей нефти в них проявляются одновременно различные движущие силы, т.е. различные режимы, но с преобладанием (доминированием) одного из них. Если два-три режима проявляются примерно в равной степени, говорят о смешанных режимах дренирования. Водонапорный режим. При водонапорном режиме нефть движется в пласте к скважинам под действием напора наступающей краевой или подошвенной воды. В идеальном случае при этом режиме залежь постоянно пополняется водой из водоносного бассейна (см. рис. 1.2). Условием существования водонапорного режима является связь продуктивного пласта с поверхностью земли. Если пропускная способность водоносной части пласта достаточно высокая и обеспечивает поступление воды в нефтяную часть в количестве, равном количеству отбираемой из пласта жидкости, в залежи устанавливается жесткий водонапорный режим (рис. 3.1). Зоны соприкосновения водонасыщенной части пласта с поверхностью могут находиться на расстоянии сотен километров от его нефтяной части. В залежи с водонапорным режимом водонефтяной контакт (ВНК) занимает горизонтальное положение, по мере отбора нефти ВНК постепенно поднимается, а контуры нефтеносности стягиваются к центру залежи.  График разработки залежи при водонапорном режиме: 1-пластовое давление 2-добыча нефти(текущая) 3-газовый фактор 4-обводненность продукции Сначала обводняются скважины, близко расположенные к контуру нефтеносности, а в дальнейшем и скважины, находящиеся в центре залежи. Нефтесодержащие породы в абсолютном большинстве случаев неоднородны по своему составу и проницаемости, поэтому жидкость в пласте (нефть и вода) движется с большей скоростью в пропластках с более высокой проницаемостью. В результате контур воды может продвигаться к центру залежи неравномерно, что приводит к образованию «языков обводнения» и затрудняет планомерную эксплуатацию залежи. В зависимости от особенностей водонапорного режима нефтяных залежей благоприятными условиями для его осуществления являются: – хорошая сообщаемость между нефтяной и водяной частями залежи; – хорошая проницаемость и однородность строения залежи; – небольшая вязкость нефти; – соответствие темпов отбора нефти, воды и газа из залежи и интенсивности поступления в нее воды. При этом режиме наиболее продолжительный период стабильно высокой и безводной добычи нефти с невысоким газовым фактором и достигается наибольший коэффициент нефтеотдачи (0,7–0,8). При газонапорном режиме, или режиме газовой шапки, нефть вытесняется к скважинам под давлением расширяющегося газа, находящегося в свободном состоянии в повышенной части пласта. Этот процесс аналогичен процессу вытеснения нефти водой с той лишь разницей, что вода вытесняет нефть в повышенные части залежи, а газ – в пониженные. Объем газа, находящегося под давлением в газовой шапке, всегда меньше объема водонапорной системы, окружающей нефтяную залежь, поэтому запас энергии сжатого газа ограничен. В связи с низкой по отношению к нефти вязкостью газа могут происходить прорывы его к забоям добывающих скважин с оттеснением от них нефти, что существенно снижает нефтеотдачу при газонапорном режиме. Поэтому при газонапорном режиме необхо димо тщательно контролировать процесс эксплуатации скважин, расположенных вблизи газовой шапки, ограничивать их дебит, а в случае резкого увеличения газа, выходящего из скважины вместе с нефтью, даже прекращать их эксплуатацию. Для повышения эффективности разработки нефтяной залежи с газовым режимом в ее повышенную часть следует нагнетать газ с поверхности, что позволяет поддерживать, а иногда и восстанавливать газовую энергию в залежи  График разработки залежи при газонапорном режиме: 1-пластовое давление 2-добыча нефти(текущая) 3-газовый фактор Упругий режим. При пуске в работу скважины (или группы скважин, которые можно рассматривать как одну укрупненную скважину) вокруг нее формируется воронка депрессии, среднее давление в которой ниже начального пластового давления в залежи. Приток жидкости (нефти) в скважину происходит за счет освобождения потенциальной энергии сжатых пород и флюидов и энергии напора краевых или подошвенных вод. Граница воронки депрессии сохраняет свое положение при постоянном пластовом (контурном) давлении, водонефтяной контакт (контур нефтеносности) непрерывно перемещается в сторону добывающих скважин и сокращается, т.е. происходит уменьшение нефтенасыщенной части пласта. Такое явление наблюдается достаточно редко, обычно воронка депрессии постепенно расширяется, захватывая водоносную часть пласта. Среднее давление в зоне отбора снижается, вызывая упругое расширение пластовых флюидов и горной породы. Поступление воды из законтурной зоны в нефтяную часть пласта отстает от отбора жидкости. Такой процесс, если в залежи искусственно не поддерживается пластовое давление за счет закачки воды или другого агента, продолжается до тех пор, пока давление в целом или в отдельных частях залежи не снизится до давления насыщения нефти газом. В указанных условиях залежь работает в режиме, называемом упруговодонапорным. Пластовые жидкости и горные породы сжимаемы, они обладают запасом упругой энергии, освобождающейся при снижении пластового давления. Упругие изменения, отнесенные к единице объема, незначительны. Но если учесть, что объемы залежи и питающей ее водонапорной системы могут быть огромны, то упругая энергия пород, жидкостей и газов может оказаться существенным фактором, обусловливающим движение нефти к забоям нефтяных скважин. Чем больше объем пласта, тем больше масса жидкости, которая вовлекается в движение к скважине [14]. Упругие свойства пласта передаются с некоторой скоростью χ: где χ – коэффициент пьезопроводности, м2 /с; k – коэффициент проницаемости пласта, м2 ; μ – абсолютная, или динамическая, вязкость жидкости, Па∙с; т – пористость, доли единицы; βж – коэффициент сжимаемости жидкости, 1/Па; βп – коэффициент сжимаемости пористой среды, 1/Па; β* – коэффициент упругоемкости пласта, 1/Па: где m – пористость горной породы; βж – коэффициент объемной упругости пластовой жидкости, заполняющей поровое пространство; βп – коэффициент объемной упругости породы. За счет освобождения упругой энергии пласта, расширения флюидов и горной породы, уменьшения при этом объема порового пространства из залежи добывается объем жидкости: где ΔVж – упругий запас жидкости в объеме залежи при перепаде давления ΔP; Vзал – объем залежи. Например, при размерах залежи 5 км (длина) на 2,5 км (ширина), толщине продуктивного пласта 10 м, снижении пластового давления в залежи на 5 МПа, пористости пород 20 %, βж = 10*10–4 МПа–1 , βп = 1*10–4 МПа–1 объем вытесненной (добытой) за счет упругого расширения пласта жидкости составит 187,5*103м3 |