ВНД и сенсорные системы. 3 Коллоквиум СС и ВНД. 1. Понятие сенсорной системы. Её общая структура и основные функции в формировании приспособительных реакций человека. Сенсорная система

Скачать 105.97 Kb. Скачать 105.97 Kb.

|

|

Речевая аудиометрия. Проводится для выявления качества распознавания человеческой речи на различных уровнях звука (в децибелах). In situ аудиометрия. Методика, преимущество которой состоит в том, что она позволяет учесть в процедуре коррекции слуха не только собственно недостатки слуховой системы пациента, но и характеристики устройств звуковоспроизведения, внутриканальных вкладышей, вентов и звуководов слухового аппарата. Бинауральный слух — восприятие звуков с помощью обоих ушей и симметричных (правой и левой) частей слуховой системы. Б.с. позволяет локализовать источник звука в пространстве за счет детекции различий основных характеристик звуковых сигналов, поступающих на разные уши. При этом наиболее точная дифференциальная локализация звуков наблюдается, когда интенсивность сигналов равна 70-100 дБ над порогом слышимости. Если сигналы поступают с разной интенсивностью или временным интервалом, то звуковой образ смещается в сторону более сильного или ранее пришедшего звука (напр., при интервале 0,6 с звуковой образ смещается на 90°). 14. Строение и функциональная характеристика основных отделов вестибулярной сенсорной системы. Ее роль в восприятии и оценке положения тела в пространстве и при перемещении. Вестибулярная сенсорная система служит для анализа положения и движения тела в пространстве. Это одна из древнейших сенсорных систем, развившаяся в условиях действия силы тяжести на земле. Импульсы вестибулярного аппарата используются в организме для поддержания равновесия тела, для регуляции и сохранения позы, для пространственной организации движений человека. Вестибулярная сенсорная система состоит из следующих отделов: 1) периферический отдел включает два образования, содержащие механорецепторы вестибулярной системы — преддверие и полукружные каналы; 2) проводниковый отдел начинается от рецепторов волокнами биполярной клетки вестибулярного узла, расположенного в височной кости, другие отростки этих нейронов образуют вестибулярный нерв и вместе со слуховым нервом в составе 8-ой пары черепно-мозговых нервов входят в продолговатый мозг; в вестибулярных ядрах продолговатого мозга находятся вторые нейроны, импульсы от которых поступают к третьим нейронам в таламусе; 3) корковый отдел представляют четвертые нейроны, часть которых представлена в проекционном поле вестибулярной системы в височной области коры, а другая часть — находится в непосредственной близости к пирамидным нейронам моторной области коры и в постцентральной извилине. Точная локализация коркового отдела вестибулярной сенсорной системы у человека в настоящее время не установлена. Вестибулярная система является органом равновесия и играет ведущую роль в ориентации человека в пространстве. Она воспринимает информацию о положении, линейных и угловых перемещениях тела и головы, как активных, так и пассивных. 15. Структура и физиологическая характеристика основных отделов вкусовой сенсорной системы. Густометрия. Исследование абсолютных порогов вкусовой чувствительности. Факторы, влияющие на их величину. Переферический отдел. Рецепторный отдел вкусовой сенсорной системы расположен в ротовой полости и представлен вкусовыми рецепторными клетками. Они собраны во вкусовые почки, которые находятся главным образом в сосочках на дорсальной поверхности языка – грибовидных, листовидных и желобовидных. Одиночные вкусовые почки рассеяны в слизистой оболочке мягкого неба, миндалин, задней стенки глотки и надгортанника. У детей область их распространения шире, чем у взрослых; к старости их количество уменьшается. Вкусовые рецепторные клетки являются вторично чувствующими. В их апикальную мембрану, обращенную к вкусовой поре, встроены рецепторные молекулы, с которыми связываются различные химические вещества. В результате мембрана клетки переходит в возбужденное состояние. Через синаптические контакты в базолатеральной части клетки возбуждение передается на нервное волокно, а далее в головной мозг. Проводниковый и центральный отделы вкусовой сенсорной системы Вкусовые афферентные волокна от передних двух третей языка, от вкусовых почек грибовидных сосочков передней части языка и нескольких листовидных сосочков, проходят в составе лицевого нерва (барабанная струна – chorda tympani) (ветвь VII пары), а от задней трети, задних листовидных и желобовидных – в составе языкоглоточного нерва (IX пара). Вкусовые почки задней стенки ротовой полости и глотки иннервируются блуждающим нервом (X пара). Эти волокна являются периферическими отростками нейронов, лежащих в ганглиях этих нервов: VII пара – в коленчатом ганглии, IX пара – в каменистом ганглии. Волокна всех нервов, по которым передается вкусовая чувствительность, оканчиваются в ядре одиночного пути (nucleus tractus solitarius). Отсюда восходящие волокна следуют к нейронам дорсальной части моста (парабрахиальное ядро) и к вентральным ядрам таламуса От таламуса часть импульсов идет в новую кору – в нижнюю часть постцентральной извилины (поле 43). Предполагают, что с помощью этой проекции происходит различение вкуса. Другая часть волокон от таламуса направляется в структуры лимбической системы (парагиппокампову извилину, гиппокамп, миндалину и гипоталамус). Эти структуры обеспечивают мотивационную окраску вкусовых ощущений, участие в ней процессов памяти, которые лежат в основе приобретаемых с возрастом вкусовых предпочтений. В слизистой оболочке передней части языка оканчиваются также волокна тройничного нерва (V пара). Они попадают сюда в составе язычного нерва По этим волокнам передается тактильная, температурная, болевая и другая чувствительность с поверхности языка, которая дополняет информацию о свойствах стимула в ротовой полости. Густометрия. На язык, согласно топографии вкусовых полей (сладкое вещество – на кончик, соленое и кислое – на боковые поверхности, горькое – на корень языка), наносят пипеткой по капле раствора. Начиная с минимальной концентрации и увеличивая ее до тех пор, пока не будет точно определен вкус вещества. Каждая проба длится 10 -12 сек., после чего рот ополаскивают водой. Интервал между пробами не менее 1-2 мин. Факторы: Сытость испытуемого, частое употребления определенного вида продукта, образ жизни, давность употребления определенного продукта (соленого, сладкого, кислого). 16. Структура и функциональная характеристика основных отделов обонятельной сенсорной системы. Классификация запахов. Механизм их восприятия. Периферический отдел обонятельной сенсорной системы Периферическим отделом обонятельной сенсорной системы являются рецепторные клетки в эпителиальной (обонятельной) выстилке носовой полости. Она расположена в верхней носовой раковине и соответствующей части носовой перегородки, отличается желтоватым цветом (из-за присутствия пигмента в клетках) и занимает в носовой полости около 2,5–5 см2. Слизистая оболочка носовой полости в области обонятельной выстилки несколько утолщена по сравнению с остальной слизистой. Она образована рецепторными и опорными клетками. Обонятельные рецепторные клетки представляют собой первично чувствующие клетки. В их апикальной части расположен длинный тонкий дендрит, заканчивающийся булавовидным утолщением. От утолщения отходят многочисленные реснички, имеющие обычное строение и погруженные в слизь. Эту слизь выделяют опорные клетки и железы, лежащие под эпителиальным пластом. В базальной части клетки расположен длинный аксон. Не миелинизированные аксоны многих рецепторных клеток образуют под эпителием довольно толстые пучки, называемые обонятельными волокнами (15-20 нитей). Эти аксоны проходят в отверстия продырявленной пластинки решетчатой кости и направляются к обонятельной луковице, лежащей на нижней поверхности головного мозга Центральный отдел обонятельной сенсорной системы – в древней коре – в гиппокампе и в новой гиппокамповой извилине. Классификация запахов (по Эймуэру) Первичные или основные: - камфарный - (камфора, 1,8-цинеол) - острый или едкий - (уксусная или муравьиная кислоты) - мятный - (масляная или изовалериановая кислоты) - цветочный - (альфа-ионон, бета-фенилэтиловый спирт) - мускусный - (циклические кетоны – цибетон, мускусный кетон ) - эфирный - (1,2-дихлорэтан, бензилацетат) - гнилостный - (сероводород, этилмеркаптан) Вторичные или сложные (до 10 тысяч) Существует 2механизма восприятия запахов: ассоциативный - основан на запоминании взаимосвязи запахов с привычными представлениями и влияет в основном на психоэмоциональную сферу человека. рефлекторный – основан на влиянии пахучих веществ на обонятельные рецепторные клетки в биологически активных точках средней части верхней носовой раковины и носовой перегородки, связанных с обонятельным анализатором, гипоталамусом и лимбической системой. 17. Врожденные формы поведения. Инстинкты, безусловные рефлексы, их биологическое значение. Безусловные рефлексы – это врождённые ответные реакции организма на раздражение. Свойства безусловных рефлексов: 1. Они являются врождёнными, т.е. наследуются. 2. Наследуются всеми представителями данного вида животных. 3. Для возникновения безусловно-рефлекторной реакции необходимо действие специфического раздражителя (механическое раздражение губ сосательный рефлекс у новорождённого). 4. У них имеется постоянное рецептивное поле (зона восприятия специфического раздражителя). 5. Они имеют постоянную рефлекторную дугу. Классификация безусловных рефлексов И.П. Павлов все безусловные рефлексы разделял на простые (сосательный), сложные (потоотделения) и сложнейшие (пищевой, оборонительный, половой и т.д.). В настоящее время все безусловные рефлексы, в зависимости от их значения, делят на 3 группы: 1. Витальные (жизненно важные). Они обеспечивают сохранение индивида. К ним относят пищевые,оборонительные, ориентировочные и др. 2. Ролевые. Обеспечивают соответствующее положение в среде себе подобных. Эти безусловные рефлексы лежат в основе полового, группового или родительского поведения. (социальные потребности человека). 3. Безусловные рефлексы саморазвития. Они не нужны для индивида в данный момент, они обеспечивают его будущие потребности (у человека идеальные потребности). Все эти виды безусловных рефлексов имеются у человека и являются движущей силой различных форм человеческого поведения. Одной из сложных форм врождённого поведения являются инстинкты. Это комплекс безусловно-рефлекторных реакций, обеспечивающих такую последовательность действий, которая характерна всем представителям данного вида в конкретной ситуации. Пример – инстинкт самосохранения. Большинство безусловных рефлексов осуществляется без участия коры, однако они находятся под контролем коры и входят в состав приобретаемых условных рефлексов. Сложнейшие безусловные рефлексы и инстинкты осуществляются врождёнными рефлекторными связями и в подкорке и коре. 18. Закономерности условно-рефлекторной деятельности. Роль обучения для приобретённых форм поведения. Классификация, особенности формирования условных рефлексов. Условный рефлекс – это тонкое и точное приспособление к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Возникает при определенных условиях и при изменении этих условий. Эволюционно условный рефлекс потребовался, когда появилась необходимость реагировать раньше, чем появится конкретный раздражитель; необходимо реагировать на предвестник конкретного раздражителя. Условный рефлекс – это пример опережающего возбуждения при отражении внешнего мира, элементарное прогнозирование.Характеристика условных рефлексов. 1.Приобретенные 2.Индивидуальные 3.Изменчивы 4.Ответ на любые раздражители 5.Рецептивное поле любое 6.Дуга рефлекса проходит всегда через высшие отделы ЦНС 7.Вырабатываются на базе безусловных рефлексов 8.Сигнальность. Условия образования условных рефлексов. 1.Вырабатывается на базе безусловного или прочного условного рефлекса. 2.Сигнал должен предшествовать подкреплению. 3.Центр безусловного рефлекса должен быть возбужден больше, чем центр условного рефлекса (биологическая значимость условного раздражителя не должна превышать силу, значимость безусловного раздражителя). Необходимо мотивационное возбуждение. 4.Не должно быть посторонних раздражителей. 5.Необходимо нормальное состояние нейронов ЦНС. Классификация условных рефлексов. 1.По типу безусловного подкрепления, т. по их биологической значимости, условные рефлексы подразделяются на: пищевые, половые, оборонительные, гомеостатические. 2.По рецептивному полю. экстероцептивные интероцептивные (появляются и исчезают очень медленно, могут лежать в основе усугубления патологического процесса). 3.По времени отставления подкрепления. короткотставленные – вырабатываются быстро, прочно и долго удерживаются отставленные (запаздывающие) – вырабатываются медленно, служат основой для возникновения процессов торможения. следовые – вырабатываются еще труднее, характерны для высших животных. 19. Торможение условно-рефлекторной деятельности. Виды торможения, краткая характеристика, биологическое значение. Условное (внутреннее) торможение свойственно только клеткам коры головного мозга. Это торможение, как и условные рефлексы, не бывает врожденным, а вырабатывается в течение индивидуальной жизни, поэтому для его проявления необходимо некоторое время. Оно обеспечивает прекращение действия условных рефлексов за их ненадобностью. Основным условием для проявления внутреннего торможения является не подкрепление условного раздражителя безусловным.

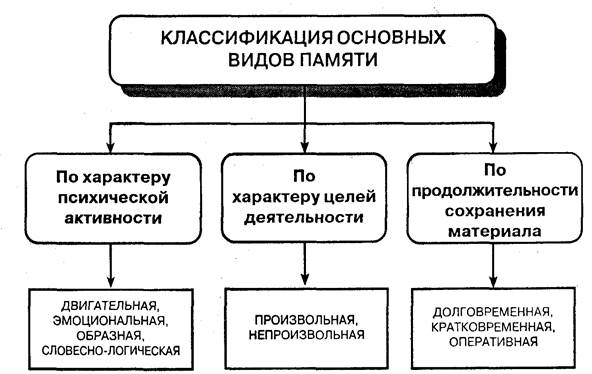

Угасательное торможение, оно возникает после отмены подкрепления условного стимула, скорость угасания условной связи находится в обратной зависимости от интенсивности условного стимула, силы и биологической значимости условного подкрепления. Усиление внутреннего торможения может привести не только к угнетению угасаемого рефлекса, но и всех близких с ним рефлексов. Угасательное торможение — очень распространенное явление и имеет большое биологическое значение. Нетрудно себе представить состояние животного, у которого сохранялись бы все условные рефлексы, когда-либо образовавшиеся. От устаревших и ненужных условных рефлексов головной мозг освобождается путем их угасания. Дифференцировочное торможение, это тонкое различение сигнального раздражителя, происходящее в результате не подкрепления посторонних стимулов, близких по своим параметрам к безусловному сигналу. Дифференцировочное торможение устраняет ненужные условные рефлексы. Оно развивается при неподкреплении раздражителей, близких к подкрепляемому сигналу, что позволяет мозгу «различать» положительный (подкрепляемый) сигнал и отрицательные (неподкрепляемые, или дифференцировочные) раздражители. На фоне выработанного условного рефлекса новый раздражитель вызывает ориентировочный рефлекс, который обуславливает внешнее торможение условного ответа. Ориентировочная реакция на сходный раздражитель исчезает, а реакция на оба стимула – выравниваются. Гаснет реакция на неподкрепляемый дифференцировочный раздражитель. Запаздывательное торможение, оно формируется при выработке запаздывающих следовых условных рефлексов, когда условный сигнал значительно опережает подкрепление. В этом случае рефлекторная реакция может быть приурочена к моменту предъявления подкрепления и постепенно смещается все ближе и ближе к моменту предъявления подкрепления. Условный тормоз развивается в том случае, если условный сигнал в сочетании с каким-либо агентом не подкрепляется, а изолированное действие условного стимула подкрепляется, тогда условный стимул в сочетании с этим дополнительным агентом перестает вызывать реакцию благодаря развитию условного тормоза. Свойства условного тормоза определяются тем, что возбудительный и тормозной процессы разыгрываются на одних и тех же корковых нейронах — нейронах основного условного раздражителя. Сам по себе условный раздражитель вызывает возбуждение, а прибавочный агент — торможение. Биологическое значение условного тормоза так же, как и дифференцировочного торможения в том, что благодаря им животные и человек могут выделять из окружающей среды благоприятные, неблагоприятные и бесполезные сигналы, различать их и соответствующим образом на них реагировать. 20. Память. Виды и механизмы. Роль в обучении. Память – это психический процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения того, что было в прошлом опыте человека.  Механизмы памяти - процессы, через которые проходит любой человек чтобы запомнить нужную информацию, а впоследствие ее воспроизвести. Основные процессы памяти - это запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. Запоминание - когда человек воспринимает предметы и явления, это приводит к переменам в нервных сплетениях коры головного мозга. Образуются времнные условно-рефлекторные связи. Их еще называют следы памяти. Их физиологическая основа до сих пор не совсем ясна. |