Ответы по зачету Экономика. 1. Предмет экономической теории. Формирование основных направлений экономической теории и их эволюция

Скачать 0.56 Mb. Скачать 0.56 Mb.

|

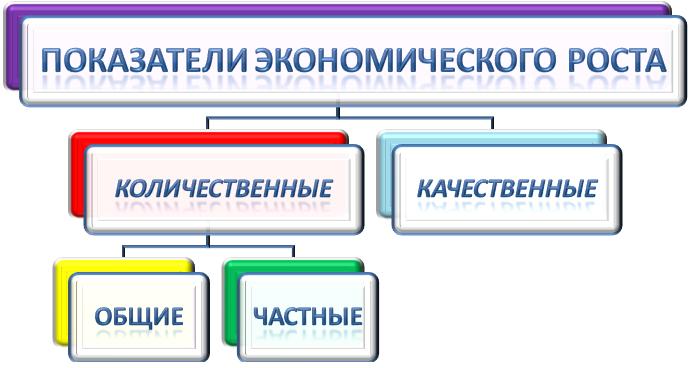

54. Банковская система, ее структура. Функции центрального банкаБанковская система России — один из важнейших элементов ее финансовой системы. Как и вся экономика России, банковская система претерпевает в настоящее время кардинальные изменения, затрагивающие как структурную ее часть, так и функциональную. Изменения фиксируются банковским законодательством, разработка которого осуществляется на основе зарубежного опыта, опыта первых лет экономических реформ в России, современных представлений о сущности и назначении банковских учреждений. Банковская система включает в себя три группы кредитно-финансовых институтов: Центральный банк Коммерческие банки Специализированные кредитно-финансовые учреждения В главе кредитной системы находится центральный банк. Он, как правило, пренадлежит государству и выполняет основные функции по регулированию экономики. Центральный банк монопольно производит эмиссию (выпуск) кредитных денег в наличной форме (банкнот), осуществляет кредитование коммерческих банков, хранит кассовые резервы других кредитных учреждений, выполняет расчетные операции и осуществляет контроль за деятельностью прочих кредитных институтов. Роль Центрального банка в кредитной системе проявляется в выполнении им следующих функций: 1. Центральный банк имеет монопольное право на выпуск в обращении кредитных денег в виде банкнот. Эмиссия банкнот осуществляется под правительственные облигации, путем кредитования коммерческих банков и под золотовалютные резервы страны. Центробанк единолично определяет и контролирует наличную денежную массу, которая обращается на данный период в стране. Измерение денежной массы происходит с помощью деления всех классов. ликвидных активов на денежных агрегаты. 2. Центральный банк является банком для коммерческих банков. Центральный банк сосредотачивает на своих текущих (корреспондентских) счетах денежные резервы коммерческих банков, через которые последние проводят расчетные платежи. Центральный банк так же предоставляет коммерческим банкам кредиты, которые называются кредитами рефинансирования, так как Центробанк является последней инстанцией предоставления кредитных ресурсов. для коммерческих банков. 3. Центральный банк регулирует деятельность специализированных кредитных организаций. Регулирование заключается в выработке системы мер, посредством которых Центробанк обеспечивает стабильное функционирование кредитной системы. К таким мерам относятся: установление конкретных правил, инструкций и норм, определяющих способы осуществления банковских операций. Цель данной функции поддержать прочность и надежность банков, а также обеспечивать стабильное функционирование банковской системы в целом. 4. Центральный банк осуществляет надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков. Выполнение данной функции предполагает выдачу лицензий на банковскую деятельность, проверку отчетности и контроль законности проведения банковских операций. 5. Центральный банк разрабатывает и проводит денежно-кредитную политику, или, иначе, монетарную политику. Денежно-кредитная политика представляет собой совокупность мероприятий, направленных на регулирование денежной массы, обращающейся в данный момент в стране, т.е. контроль над денежным предложением. Инструментами монетарной политики являются: установление обязательных резервных норм (требований), кредиты рефинансирования, учетные операции, открытые операции с государственными ценными бумагами. 55. КБ и их операции. Банковские резервы. Второй уровень банковской системы составляют коммерческие банки. Различают: универсальные и специализированные коммерческие банки. Банки могут специализироваться, например: *по целям: -инвестиционные (кредитующие инвестиционные проекты), -инновационные (выдающие кредиты под проекты, способствующие научно-техническому прогрессу), -ипотечные (предоставляющие кредиты под залог недвижимости); *по отраслям: - строительный, -сельскохозяйственный, -внешнеэкономический; *по клиентам: -обслуживающие только фирмы, -обслуживающие только население и др. Коммерческие банки — это частные организации (фирмы), которые имеют законное право привлекать свободные денежные средства и выдавать кредиты с целью получения прибыли. Они выполняют два основных вида операций: пассивные — по привлечению депозитов и активные — по выдаче кредитов. Кроме того, коммерческие банки проводят операции: -расчетно-кассовые; -доверительные (трастовые); -межбанковские (кредитные — по выдаче кредитов друг другу и трансфертные — по переводу денег со счета на счет); -с ценными бумагами; с иностранной валютой и др. Основную часть дохода коммерческого банка составляет разница между процентами по кредитам и процентами по депозитам. Дополнительными источниками доходов банка могут быть комиссионные по предоставлению различного вида услуг (трастовых, трансфертных и др.). Часть дохода идет на оплату издержек банка, которые включают заработную плату работников банка, затраты на оборудование, на использование компьютеров, кассовых аппаратов, на аренду помещения и т.п. Оставшаяся после этих выплат сумма является прибылью банка, с нее начисляются дивиденды держателям акций банка и определенная часть может идти на расширение его деятельности. Исторически банки в основном возникли из ювелирных лавок. Ювелиры имели надежные охраняемые подвалы для хранения драгоценностей, поэтому со временем люди начали отдавать им свои ценности на хранение, получая взамен долговые расписки ювелиров, удостоверяющие возможность по первому требованию получить эти ценности обратно. Так появились банковские кредитные деньги. Поначалу ювелирных дел мастера лишь хранили предоставленные ценности и не выдавали кредитов. Это означает, что все полученные средства хранились в виде резервов. Такая ситуация соответствует системе полного, или 100%-го, резервирования (табл. 8.2). В этом случае, если в банк на депозит поступила сумма 1000 дол. (D = 1000), обязательства банка (пассивы — liabilities) составят 1000, и его резервы (активы) также будут равны 1000 дол. (R - 1000), поскольку они не будут выданы в кредит (К = 0). Не выдавая кредитов и поддерживая 100%-ю платежеспособность и ликвидность, банк полностью устраняет риск и обеспечивает себе полное доверие вкладчиков, но не получает прибыли. Чтобы существовать, банк должен рисковать и давать кредиты. Чем больше величина выданных кредитов, тем выше и прибыль, и риск. Основным источником банковских фондов, которые могут быть предоставлены в кредит, являются депозиты до востребования (средства на текущих счетах). Банкиры во всем мире давно поняли, что, несмотря на необходимость платежеспособности и ликвидности, ежедневные ликвидные фонды банка должны составлять примерно 10% от общей суммы размещенных в нем средств. Обычно число клиентов, желающих снять деньги со счета, приблизительно равно количеству клиентов, вкладывающих деньги. Банки начали выдавать кредиты и перешли к системе частичного резервирования. Частичное резервирование означает, что только определенная часть вклада хранится в виде резервов, а остальная сумма используется для предоставления кредитов 56. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. Понятие денежного мультипликатора Денежная эмиссия в условиях развитого рынка и кредитно-банковской системы подвержена эффекту денежного мультипликатора, т. е. увеличению денег в ритме действия определенного коэффициента. При банковской эмиссии могут возникнуть ситуации большого роста денежной массы по сравнению с ее первоначальным увеличением (первичной эмиссией). Например, центральный банк покупает на 10 тыс. руб. ценных бумаг и, расплачиваясь с их продавцом, выпускает на эту сумму деньги (банкноты). Продавец же может положить полученные деньги на свой счет в коммерческий банк, который в связи с увеличением своих активов в свою очередь может выдать кредитов на 10 тыс. руб., осуществляя тем самым новую кредитную эмиссию и увеличивая денежную массу. Возможны и последующие этапы перемещения денег и их соответствующего увеличения. Такой эффект получил название денежного мультипликатора. Для управления денежной массой рассчитывается показатель денежного мультипликатора. Центральный банк регулирует величину денежного мультипликатора через механизм обязательных резервов коммерческих банков в центральном. Величина денежного мультипликатора колеблется во времени и в пространстве (она различна в различных странах). В развитых странах величина денежного мультипликатора может превышать в 2-3 раза величину первоначальной эмиссии. В процессе регулирования центральным банком размера денежного мультипликатора (k) возникает понятие денежной базы, в основе которой лежат наличные деньги как самые ликвидные и депозиты коммерческих банков (обязательные) в центральном банке. Между величиной обязательных резервов коммерческих банков в центральном и величиной денежного мультипликатора существует обратно пропорциональная зависимость. Чем выше норма обязательных резервов коммерческих банков в центральном, тем ниже величина денежного мультипликатора. Если денежный мультипликатор высокий, происходит увеличение безналичного оборота по сравнению с наличным, так как рост денежного мультипликатора всегда зависит от роста наличных денег и остатка на корреспондентских счетах в ЦБ РФ. 57. Сущность кредита и его основные формы и функции. Сущность кредита. Кредит - это движение капитала на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности. Условия срочности отражают необходимость возврата кредита не в любое, приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре. Нарушение указанного условия является для кредитора достаточным основанием для применения к заемщику экономических санкций в форме увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей отсрочке (в нашей стране свыше 3-х месяцев) – предъявление финансовых требований в судебном порядке. Частичным исключением из этого правила являются окольные ссуды, срок погашения которых в кредитном договоре изначально не определяется (были распространены в аграрном комплексе США в 19-20 в.в., но в современных условиях не применяются, т.к. из-за них возникают сложности кредитного планирования.). Платность кредита выражается в необходимости не только прямого возврата заемщиком полученных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты права на их использование. Экономическая сущность платы за кредит выражается в фактическом распределении дополнительно полученной за счет его использования прибыли между заемщиком и кредитором.\ Устанавливается величина банковского процента, выполняющего три основные функции: - перераспределение части прибыли юридических и дохода физических лиц; - регулирование производства и обращения путем распределения ссудных капиталов на отраслевом, межотраслевом и международном уровнях; - на кризисных этапах развития экономики – антиинфляционную защиту денежных накоплений клиентов банка. Ставка (или норма) ссудного процента, определяемая как отношение суммы годового дохода, полученного на ссудный капитал, к сумме предоставленного кредита выступает в качестве цены кредитных ресурсов. Подтверждая роль кредита, как одного из предлагаемых на специализированном рынке товаров, платность кредита стимулирует заемщика к наиболее продуктивному использованию. Возвратность кредита – это необходимость своевременного возврата полученных от кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования заемщиком. Это находит свое практическое выражение в погашении конкурентной ссуды путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на счет предоставившей ее кредитной организации, что обеспечивает возобновляемость кредитных ресурсов банка как необходимого условия продолжения его уставной деятельности. Обеспеченность кредита выражает необходимость обеспечения защиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств и находит практическое выражение в таких формах кредитования, как ссуды под залог или под финансовые гарантии. Особенно актуально в условиях экономической нестабильности. II. Функции кредита. Место и роль кредита в экономической системе общества определяются прежде всего выполняемыми им функциями, как общего, так и конкретного характера. - Перераспределительная функция. В условиях рыночной экономики рынок ссудных капиталов выступает в качестве своеобразного «насоса», откачивающего временно свободные финансовые ресурсы из одних сфер хозяйственной деятельности и направляющего их в другие, обеспечивающие более высокую прибыль. Ориентируясь на дифференцированный ее уровень в различных отраслях или регионах, кредит выступает в роли стихийного макрорегулятора экономики, обеспечивая удовлетворение потребностей динамично развивающихся объектов приложения капитала в дополнительных финансовых ресурсах. Однако в некоторых случаях практическая реализация указанной функции может способствовать углублению диспропорций в структуре рынка (в России на стадии перехода к рыночной экономике, где переход капиталов из производственной сферы в сферу обращения принял угрожающий характер). Поэтому одной из важнейших задач государственного регулирования кредитной системы является рациональное определение экономических приоритетов. - Экономия издержек обращения. Практическая реализация этой функции непосредственно вытекает из экономической сущности кредита, источником которого выступают в том числе финансовые ресурсы, временно высвобождающиеся в процессе кругооборота промышленного и торгового капиталов. Временной разрыв между поступлением и расходованием денежных средств субъектов хозяйствования может определить не только избыток, но и недостаток финансовых ресурсов. Поэтому столь широкое распространение получили ссуды на восполнение временного недостатка собственных оборотных средств, используемые практически всеми категориями заемщиков и обеспечивающие существенное ускорение оборачиваемости капитала, а следовательно, и экономию общих издержек обращения. - Ускорение концентрации капитала. Процесс концентрации капитала является необходимым условием стабильности развития экономики и приоритетной целью любого субъекта хозяйствования. Реальную помощь в решении этой задачи оказывают заемные средства, позволяющие существенно расширить масштаб производства или другой хозяйственной операции, и, таким образом, обеспечить дополнительную массу прибыли. - Обслуживание товарооборота. В процессе реализации этой функции кредит активно воздействует на ускорение не только товарного, но и денежного обращения, вытесняя из него, в частности наличные деньги. Вводя в сферу денежного обращения такие инструменты, как векселя, чеки, кредитные карточки и т.п., он обеспечивает замену наличных расчетов безналичными операциями, что упрощает и ускоряет механизм экономических отношений на внутреннем и международном рынке. - Ускорение научно-технического прогресса. Наиболее наглядно роль кредита в его ускорении может быть отслежена на примере процесса финансирования деятельности научно-технических организаций, спецификой которых является больший, чем в других отраслях, временной разрыв между первоначальным вложением капитала и реализацией готовой продукции. Именно поэтому нормальное функционирование большинства научных центров немыслимо без использования кредитных ресурсов. III. Формы кредита Классификацию кредита традиционно принято осуществлять по нескольким базовым признакам, к важнейшим из которых следуе отнести категории кредитора и заемщика, а также форму, в которой предоставляется кредитная ссуда. Исходя из этого, можно выделить следующие шесть достаточно самостоятельных форм кредита. 1. Банковский кредит. Одна из наиболее распространенных форм кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду непосредственно денежных средств. Предоставляется исключительно специализированным кредитно-финансовым организациям, имеющим лицензию на осуществление подобных операций от центрального банка. В роли заемщика могут выступать только юридические лица, инструментом кредитных отношений является кредитный договор или кредитное соглашение. Доход по этой форме кредита поступает в виде ссудного процента, ставка которого определяется по соглашению сторон с учетом ее средней нормы на данный период и конкретных условий кредитования. 2.Коммерческий кредит. Одна из первых форм кредитных отношений в экономике, породившая вексельное обращение и тем самым активно способствовавшая развитию безналичного денежного оборота, находит практическое выражение в финансово-хозяйственных отношениях между юридическими лицами в форме реализации продукции или услуг с отсрочкой платежа. Основная цель этой формы кредита – ускорение процесса реализации товаров, а следовательно, извлечения заложенной в них прибыли. Инструментом коммерческого кредита является вексель, выражающий финансовые обязательства заемщика по отношению к кредитору. Наибольшее распространение получили две формы векселя – простой вексель, содержащий прямое обязательство заемщика на выплату установленной суммы непосредственно кредитору, и переводный, представляющий письменный приказ заемщику со стороны кредитора о выплате установленной суммы третьему лицу либо предъявителю векселя. В современных условиях функции векселя часто принимает на себя стандартный договор между поставщиком и потребителем, регламентирующий порядок оплаты реализуемой продукции на условиях коммерческого кредита. Коммерческий кредит принципиально отличается от банковского: - в роли кредитора выступают не специализированные кредитно-финансовые организации, а любые юридические лица, связанные с производством либо реализацией товаров или услуг; - предоставляется исключительно в товарной форме; -ссудный капитал интегрирован с промышленным или торговым, что в современных условиях нашло практическое выражение в создании финансовых компаний, холдингов и других аналогичных структур, включающий в себя предприятия различной специализации и направлений деятельности; - средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже средней ставки банковского процента на данный период времени; - при юридическом оформлении сделки между кредитором и заемщиком плата за этот кредит включается в цену товара, а не определяется специально, например, через фиксированный процент от базовой суммы. В современных условиях на практике применяются в основном три разновидности коммерческого кредита: - кредит с фиксированным сроком погашения; - кредит с возвратом лишь после фактической реализации заемщиком поставленных в рассрочку товаров; - кредитование по открытому счету, когда поставка следующей партии товаров на условиях коммерческого кредита осуществляется до момента погашения задолженности по предыдущей поставке. 3. Потребительский кредит. Главный отличительный его признак — целевая форма кредитования физических лиц. В роли кредитора могут выступать как специализированные кредитные организации, так и любые юридические лица, осуществляющие реализацию товаров или услуг. В денежной форме предоставляется как банковская ссуда физическому лицу для приобретения недвижимости, оплаты дорогостоящего лечения и т. п., в товарной - в процессе розничной продажи товаров с отсрочкой платежа. В России только получает распространение, ограниченно используется при кредитовании под залог недвижимости (чаще всего — жилья). В зарубежной же практике потребительский кредит охватывает все слои трудоспособного населения, в основном через различные системы кредитных карточек. 4. Государственныйкредит. Основной признак этой формы кредита — непременное участие государства в лице органов исполнительной власти различных уровней. Осуществляя функции кредитора, государство через центральный банк производит кредитование: - конкретных отраслей или регионов, испытывающих особую потребность в финансовых ресурсах, если возможности бюджетного финансирования уже исчерпаны, а ссуды коммерческих банков не могут быть привлечены в силу действия факторов конъюнктурного характера; - коммерческих банков в процессе аукционной или прямой продажи кредитных ресурсов на рынке межбанковских кредитов. В роли заемщика государство выступает в процессе размещения государственных займов или при осуществлении операций на рынке государственных краткосрочных ценных бумаг. Основной формой кредитных отношений при государственном кредите являются такие отношения, при которых государство выступает заемщиком средств. 5. Международный кредит. Рассматривается как совокупность кредитных отношений, функционирующих на международном уровне, непосредственными участниками которых могут выступать межнациональные финансово-кредитные институты (МВФ, МБРР и др.), правительства соответствующих государств и отдельные юридические лица, включая кредитные организации. В отношениях с участием государств в целом и международных институтов всегда выступает в денежной форме, во внешнеторговой деятельности — и в товарной (как разновидность коммерческого кредита импортеру). Классифицируется по нескольким базовым признакам: - по характеру кредитов — межгосударственный, частный; - по форме — государственный, банковский, коммерческий; - по месту в системе внешней торговли — кредитование экспорта, кредитование импорта. Характерным признаком международного кредита выступает его дополнительная правовая или экономическая защищенность в форме частного страхования и государственных гарантий. 58. Экономическое развитие и экономический рост. Основные показатели и источники экономического роста. Понятие и сущность экономического роста Экономический рост – это наиболее общий и явный показатель эффективности деятельности государства в экономической сфере. Экономический рост – это показатель, отражающий динамику изменения объемов национального производства за определенный период времени. Экономический рост – это процесс количественного изменения объемов национального производства, которое может иметь положительную, отрицательную и нулевую динамику. В экономической теории при изучении сущности экономического роста, как правило, подчеркивается, что он отражает лишь количественные изменения объема ВВП. Ряд авторов при его рассмотрении указывают на совокупность как количественных, так и качественных изменений в системе национального производства. Однако преобладает точка зрения, согласно которой следует разграничивать два термина, которые имеют самостоятельное сущностное наполнение: экономический рост и экономическое развитие. При этом экономический рост отражает количественные изменения, а экономическое развитие – качественные изменения. В большинстве случаев экономический рост сопровождается экономическим развитием. Однако возможны ситуации, при которых рост не сопровождается прогрессивными качественными изменениями, а развитие не приводит к положительным количественным изменениям объемов производства. Показатели экономического роста Экономический рост представляет собой движение в развитии национального хозяйства, которое характеризуется изменением комплекса макроэкономических показателей, прежде всего, таких как ВВП и ВВП на душу населения. Выделяют две группы показателей экономического роста: количественные (общие и частные) и качественные.  Рис. 1. Показатели экономического роста К общим количественным показателям относят показатели темпов роста и темпов прироста ВВП, ВВП на душу населения, ВНП, национальный доход. К частным количественным показателям относят: производительность труда, трудоемкость продукции, уровень фондоотдачи и фондоемкости (капиталоемкости). К качественным показателям относят: развитость социальной инфраструктуры, уровень инвестиций в формирование человеческого капитала, показатели динамики свободного времени населения, степень социальной защиты населения, обеспеченность экологической безопасности и т.д. Необходимо отметить, что между достижением количественных и качественных показателей экономического роста существуют определенные противоречия. Так, например, для ускорения темпов роста (улучшение количественного показателя) необходимо увеличить продолжительность рабочего дня и сократить число праздничных дней, однако это приведет к сокращению свободного времени населения (ухудшение качественного показателя). Наиболее распространенным количественным выражением экономического роста выступают показатели темпов роста ВВП и ВВП на душу населения, которые измеряются в процентах. Выделяют высокие, средние, низкие и даже отрицательные темпы роста ВВП. Цель, задачи и принципы экономического роста Целью экономического роста является обеспечение стабильных и высоких темпов наращивания объемов национального производства. К задачам экономического роста можно отнести: – наиболее полное использование экономического потенциала государства; – увеличение масштабов национального производства; – создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы; – повышение доходов и уровня благосостояния населения; – увеличение прибыльности и рентабельности отечественных предприятий; – повышение уровня конкурентоспособности отдельных предприятий и национальной экономики в целом; – расширение налогооблагаемой базы; – увеличение доходов бюджетной системы и расширение финансовых возможностей государства; – создание благоприятных экономических условий для обеспечения социальной стабильности; – расширение международного экономического, политического и общественного влияния. К принципам экономического роста следует отнести: устойчивость, сбалансированность, системность, многофакторность, инновационность, качественность, регулируемость, экологическая безопасность. 59. Процессы интеграции в мировом хозяйстве. Интеграционные связи отличаются от мировых экономических отношений тем, что происходит взаимное проникновение и сращивание национальных экономик в единый региональный экономический комплекс, т.с. включение экономик отдельных стран в единый воспроизводственный процесс. Формируется региональный хозяйственный механизм и происходит согласование развития национальных экономик. Интеграционные процессы в разных регионах мира идут с различной степенью интенсивности. Выделяют пять последовательных этапов в развитии интеграционных процессов: Зона свободной торговли; Таможенный союз; Единый или общий рынок; Экономический союз; Экономический и валютный союз. Из всех существующих в мире интеграционных группировок только одна прошла четыре этапа и находится на пятом. Это Европейский Союз, который был образован в 1951г. в составе шести стран (Франция, ФРГ, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург), и в настоящее время насчитывает в своем составе 27 государств. Остальные интеграционные группировки находятся в основном на первом этапе интеграции и частично с переходом на второй. Специфика каждого этапа показывает постепенное наращивание интеграционных процессов. 1. Зона свободной торговли охватывает интеграцию только в сфере обращения. Участники группировки отменяют защитные пошлины своих рынков по отношении друг к другу. Формируется экономическое пространство для свободной торговли без создания наднациональных органов управления. Отношения с другими странами регулируют по своему усмотрению. Тип интеграции «Зона свободной торговли» в Североамериканской ассоциации свободной торговли (NAFTA) объединяет США, Канаду и Мексику, которая образована в 1994 году. Особенность объединения в том, что Канада и Мексика конкурируют между собой на рынках США. Такой же тип иггтеграции отмечается в объединении стран Южного конуса (МЕРКОСУР), в составе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, который был создан в 1991 году; в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕН), образованной в декабре 1992 г. в составе Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении. 2. Таможенный союз - соглашение государств об отмене таможенных пошлин в торговле между собой и установлении единого внешнего тарифа для проведения единой внешнеторговой политики. Это соглашение отражается на структуре производства и потребления стран-участниц. Таможенный союз сформировали Россия, Беларусь и Казахстан (действует с 1 июля 2011г.). 3. Единый (общий) рынок предполагает разработку обшей политики развития отдельных отраслей и секторов экономики в интересах интеграционной группы, а также возможность для свободного движения капитала, рабочей силы, услуг и информации между странами группировки. Формируются общие фонды содействия социальному и региональному развитию. Предполагается унификация законов и создание наднациональных органов управления и контроля. В Европейском союзе - это Европарламент, Еврокомиссии, Суд, Совет Министров. Единый рынок в Европе был создан к 1993 году, и сразу была поставлена задача перехода к Экономическому Союзу и к Экономическому и Валютному Союзу в короткие сроки. 4. Экономический союз определяет экономическую политику стран- членов в виде решений Совета Министров, который и контролирует реализацию этих решений. В мире такая интеграционная группировка представлена Европейским Экономическим Союзом (ЕЭС). Договор о таком союзе был принят в 1992 году. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕЭС с Россией было подписано в июне 1994 года. Россия импортирует из стран ЕЭС примерно 50% импортного продовольствия, изделия машиностроения, одежду. 70% российского экспорта в эти страны составляют энергоносители. Сталь, алюминий, текстиль и другие товары наталкиваются на ограничения, которые введены ЕЭС как антидемпинговые меры на импорт из стран с нерыночной экономикой. На долю ЕЭС приходится около 40% внешнеторгового оборота России. 5. Экономический и валютный союз предусматривает проведение единой валютной политики, введение единой валюты и создание нового финансового института - Единого Центрального банка этой валюты. Валютный союз создали 11 стран-членов ЕЭС (Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция). Затем к нему присоединились в разнос время еще 7 стран (Кипр, Мальта, Австрия, Словения, Эстония, Словакия, Латвия). В зону ЕВРО входят 18 стран. Экономическая интеграция способствует повышению эффективности производства, так как дает участникам доступ к ресурсам всего региона, к достижениям научно-технического прогресса, новым технологиям. Происходит рост концентрации производства на предприятиях до оптимальных размеров с учетом спроса участников общего рынка, повышается степень специализации и кооперирования производства, что ведет к снижению издержек производства. Интеграционные группировки в мировой экономике, особенно среди развивающихся стран, спорадически возникают и исчезают. Устойчивые интеграционные процессы происходят лишь тогда, когда достигается высокая ступень технико-экономического развития стран-участниц. 60. Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства. Мировая экономика, или мировое хозяйство – это совокупность национальных хозяйств, находящихся в постоянной динамике, в движении, обладающих растущими международными связями и соответственно сложнейшим взаимовлиянием, подчиняющаяся объективным законам рыночной экономики, в результате чего формируется крайне противоречивая, но вместе с тем более или менее целостная мировая экономическая система. Современное мировое хозяйство неоднородно. В него входят государства, отличающиеся социальной структурой, политическим устройством, уровнем развития производительных сил и производственных отношений, а также характером, масштабами и методами международных экономических отношений. Ведущее положение в мировом хозяйстве в настоящее время занимают семь наиболее промышленно развитых стран: США, Япония, Канада, Германия, Франция, Великобритания и Италия. На их долю приходится более 80% промышленного производства группы промышленно развитых стран (ПРС) и около 60% всего мирового промышленного производства, соответственно 70 и 60% производства электроэнергии, более 60 и около 50% экспорта товаров и услуг. В основе объединения национальных хозяйств в единое мировое хозяйство лежит международное разделение труда (МРТ), представляющее собой специализацию отдельных стран на производстве отдельных видов продукции, которой страны обмениваются между собой. Важной проблемой мирового хозяйства становится взаимодействие разноуровневых систем, которые характеризуются не только степенью развитости, но и степенью вовлеченности в МРТ и мировое хозяйство. Половина населения развивающихся стран живет в замкнутой экономике, не затронутой международным экономическим обменом и движением капиталов. Мировая экономика состоит из множества национальных экономик. В настоящее время, согласно статистике Мирового банка, в мире насчитывается 210 государственно-территориальных образований, т. е. стран и территорий. В международной практике все страны мира разделяются на три большие группы: развитые страны, страны с переходной экономикой, развивающиеся страны. Особенность нынешнего развития мировой экономики – интеграция, причем интеграция всеобщая: капиталов, производств, труда. Международные интеграционные группировки — объединения стран, возникающие на базе межгосударственных соглашений, регулируемые наднациональными или межгосударственными органами, в целях создания льготных условий друг другу для упрощения и стимулирования внутрирегиональных процессов перемещения товаров, услуг и экономических ресурсов. На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе формирования экономических объединений государств и согласования национальных политик. Группы стран на основе взаимных соглашений объединяются в региональные международные комплексы и проводят совместную политику в разных сферах общественнополитической и хозяйственной жизни. Среди многочисленных интеграционных группировок можно выделить в Западной Европе — ЕС (Европейский Союз) и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), в Северной Америке — НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли), в Азиатско-Тихоокеанском регионе — АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Международные организации как субъекты международной экономики имеют свои особенности. Это организации, учрежденные договором стран-членов, имеющие согласованные ее участниками цели, компетентные органы, устав и т. п. Международные организации носят самые разные наименования: организация (Экономического сотрудничества и развития), фонд (Международный валютный), банк (Мировой), союз (Всемирный почтовый), агентство (по атомной энергии), но это не влияет на статус организации. Чаще всего они создаются для разрешения проблем мирохозяйственного развития и выполняют в мировой экономике регулирующую функцию. К сведению, ООН — самая крупная, универсальная и наиболее авторитетная международная организация, призванная заниматься главными политическими проблемами, волнующими человечество. Политическая деятельность ООН находится в неразрывной связи с экономическими и социальными задачами. Помимо ООН субъектами современных международных экономических отношений являются международные многосторонние структуры, являющиеся ее (ООН) специализированными и региональными организациями: Конференция ООН по торговле и развитию — ЮНКЛАД; Организация Объединенных Наций по промышленному развитию — ЮНИДО; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — ФАО; Международный валютный фонд — МВФ; Всемирный банк, в который входит Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международная финансовая корпорация (МФК); Региональные экономические комиссии и др. Помимо ООН и ее специализированных институтов и организаций в качестве субъектов мировой экономики можно выделить ряд других организаций всемирных по сфере своего проявления: Всемирная торговая организация (ВТО); Европейский банк реконструкции и развития; Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и т. д. Другой характерной тенденцией развития современной мировой экономки является процесс глобализации хозяйственной жизни — превращение мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг и ресурсов. Глобализация — наиболее характерная черта современного мира, когда люди, живущие в самых разных уголках планеты, оказываются тесно связанными между собой и зависимыми от событий даже в далеких от них странах. Этот процесс затрагивает экономику, культуру, технологию и управление. Отличительные особенности процесса глобализации: появление новых мировых рынков валюты и капиталов, которые непрерывно обеспечивают совершение операций на расстоянии и в реальном времени; новые средства коммуникации (Интернет, сотовая связь, информационные сети); активизация действующих во всемирном масштабе экономических организаций; повышение роли многосторонних соглашений по вопросам торговли, услуг, интеллектуальной собственности, безопасности, экологии. 61. Классические теории международной торговли Традиционной и более развитой формой международных экономических отношений является внешняя торговля. На долю торговли приходится около 80% всего объема МЭО. Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. По определению Дж. Сакса "государственный успех любой страны мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической программы ".[1] Благодаря торговле страны получают возможность специализироваться в нескольких ключевых сферах экономики, т.к. у них появляется возможность импортировать ту продукцию, которую они не производят сами. Кроме того, торговля способствует распространению новых идей и технологий. Современные теории международной торговли имеют свою историю. Вопрос - почему страны торгуют друг с другом? - был поставлен экономистами одновременно с возникновением в начале 17 в. первых школ экономической мысли. Международная торговля является формой связи между товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе МРТ, и выражает их взаимную экономическую зависимость. Международной торговлей называется совокупный товарооборот между всеми странами мира. Каждое государство стоит перед выбором при определении основной негосударственной национальной политики в области внешней торговли, которые в целом можно определить как выбор между свободной торговлей и протекционизмом. Необходимость выбора предполагает изучение теории данного вопроса. Основными классическими теориями международной торговли являются: 1. Меркантилистская теория. 2. Теория абсолютных преимуществ. 3. Теория сравнительных преимуществ. 4. Теория соотношения факторов производства и как ее опровержение парадокс Леонтьева. Меркантилистская теория. Она возникла в эпоху великих географических открытий, когда открытие новых земель с имеющимися у них природными ресурсами (главным из них было золото) приводило к захвату территорий, образованию колоний. Национальные хозяйства Европы укреплялись путем захвата новых территорий и разделения сфер влияния. Меркантилисты (Томас Ман (1571-1641), Чарли Давинант, Джон Батист Кольберт, Вильям Петти) первыми предложили стройную теорию международной торговли. Они считали, что богатство стран зависит от качества золота и серебра, которым они располагают, и полагают, что: 1) должно выводить товаров больше, чем вводить, это обеспечит приток золота в качестве платежей, что позволит увеличить внутреннее производство, внутренние расходы и повысит уровень занятости своего населения. 2) регулировать внешнюю торговлю нужно таким образом, чтобы увеличивать долю экспорта и сокращать долю импорта; цель такого регулирования - получение позитивного торгового сальдо с помощью тарифов, квот и др. инструментов торговой политики. 3) необходимость запретить или строго организовать вывоз сырья и разрешить беспошлинный импорт сырья. Это должно было позволить аккумулировать запасы золота в стране и держать низкими экспортные цены на готовую продукцию. 4) необходимо запретить всякую торговлю колоний с иными странами, кроме как с метрополией. Такое положение, безусловно, обеспечит только метрополии право продавать колониальные товары за рубеж, а колонии превратятся в поставщиков сырья и материалов. Соответственно теории меркантилистов богатство одной страны может быть увеличено только за счет обнищания другой, т.к. рост богатства возможен только за счет перераспределения. Для того, чтобы обеспечить государству достойное место в мире занимает сильная государственная машина, которая включает армию, военный и торговый флот и который может обеспечить превосходство над другими странами. Одним из первых критиков меркантилистской теории был английский экономист Дэвид Хьюм. (Приток золота в результате положительного торгового баланса увеличит предложение денег внутри страны и приведет к росту заработной платы и цен. В результате роста цен конкурентоспособности страны снизился и т.п.). Теория абсолютных преимуществ. (Гл. представитель Адам Смит). В соответствии с этой теорией международная торговля является выгодной в том случае, если две страны торгуют такими товарами, которые каждая из стран производит с наименьшими издержками, чем страна-партнер. Страны экспортируют те товары, в производстве которых имеют преимущества, а импортировать те, в производстве которых преимущество принадлежит их торговым партнерам. В соответствии с воззрениями А. Смита: 1) правительство не должно вмешиваться во внешнюю торговлю, а должно поддерживать режим свободы торговли; 2) государства и частные лица должны специализироваться на производстве тех товаров, в производстве которых у них есть преимущества, и торговать ими в обмен на товары, преимуществами в производстве которых они не обладают; 3) внешняя торговля стимулирует развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы государства; 4) экспорт является положительным фактором для экономики, т.к. обеспечивает сбыт излишка продуктов; субсидии на экспорт являются налогом для населения и ведут к повышению внутренних цен и поэтому должны быть отменены. Теория абсолютных преимуществ состоит в том, что страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками. Теория сравнительных преимуществ.Гл. представитель - Давид Рикардо. Теория сравнительных преимуществ - состоит в том, что страны специализируются на производстве тех товаров, которые они будут производить с относительно более низкими издержками по сравнению с другими странами. В этом случае торговля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того, является ли производство в одной из них абсолютно более эффективным, чем в другой. Цена импортного товара определяется через цену товара, который нужно экспортировать чтобы оплатить импорт, поэтому конечное соотношение цен при торговле определяется внутренним спросом на товары в одной из торгующих стран. В результате торговли на основе сравнительных преимуществ одна из стран получает положительный экономический эффект, называемый выигрышем от торговли. Выигрыш от торговли - это экономический эффект, который получает каждая из участвующих в торговле стран, если специализируется на торговле тем товаром, в производстве которого она имеет относительное преимущество. Теория соотношения факторов производства.(Представители – Хеншер и Олин). Сущность - разница в относительных ценах на товары в различных странах, а следовательно, экономическая торговля между ними объясняется различной относительной наделенностью стран факторами производства. Каждая страна экспортирует те товары, для производстве которых она обладает относительно избыточными факторами производства, и импортирует те товары, для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов производства. Международная торговля приводит к выравниванию абсолютной и относительной цен не только на товары, но и на факторы производства в торгующих странах. Теория различной относительной обеспеченности факторами производства как основа для международной торговли представлена в виде двух взаимосвязанных теорем: теориями Хекшира-Олина и теориями выравнивания цен на факторы производства (П. Самуэльсон). Парадокс Леонтьева. Многочисленные эмпирические тесты поставили под сомнение теорию Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева заключается в том, что вопреки теории, трудонасыщенные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, тогда как капиталонасыщенные - трудоемкую. Однако парадокс Леонтьева оставил без ответа многочисленные вопросы, и другие эмпирические исследования, которые учитывали квалификационный состав рабочей силы и охватывали более широкий круг стран подтвердили справедливость теории сравнительных преимуществ. Но парадокс Леонтьева продолжает служить серьезным предупреждением от прямолинейного использования теории Хекшира-Олина. 62. Теории международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс Леонтьева. Теория Хекшера—Олина утверждает, что страна вывозит товары, для изготовления которых используются относительно избыточный фактор производства, и ввозит товары, создание которых требует относительно дефицитных ресурсов. Теория Хекшера—Олина дополняет теорию сравнительных преимуществ Д. Рикардо и объясняет в чем их источник (в избыточности одних ресурсов и дефиците других). Допустим, что страна Х обладает большими земельными ресурсами с небольшой плотностью населения. Вследствие этого земля для ведения сельского хозяйства будет менее дефицитным ресурсом чем в остальном мире, а в трудовых ресурсах будет испытываться нехватка. В таких условиях, согласно теории Хекшера—Олина, страна будет экспортировать «землеемкие» товары, а импортировать трудоемкие (в России природные ресурсы являются относительным избыточным фактором производства, а труд — относительно дефицитным, что приводит нас к экспорту сырья и ввозу трудоемких товаров). В целом, данная теория подтверждается фактами, но требует определенных уточнений (что выявил парадокс Леонтьева). В частности, учета внешнеторговой политики государства и неоднородности факторов производства (например, труд бывает квалифицированным и неквалифицированным). Пол Самуэлсон дополнил данную теорию теоремой выравнивания цен на факторы производства. Согласно ей, относительные цены на товары, участвующие в международной торговли, постепенно выравниваются. Дело в том, что участие в международной торговле вызывает усиление использования избыточного фактора производства. В результате его цена увеличивается (например, рост экспорта трудоемкой продукции из Китая привел к росту зарплат в этй стране). Спрос же на дефицитный фактор производства уменьшается из-за импорта и цена падает. Парадокс Леонтьева Василий Леонтьев провел анализ внешней торговли США в 1947 г. и 1951 г. Послевоенная экономика США обладал избытком капитала и относительным дефицитом труда. В соответствии с теорией Хекшера—Олина в экспорте США должна была расти доля капиталоемкой продукции, а трудоемкой — сокращаться. Однако, результаты, полученные Леонтьевым, показали, что доля трудоемких товаров в экспорте не сократилось, в доля капиталоемких товаров в импорте не увеличилось. Вокруг парадокса началось множество дискуссий, в ходе которых были выявлены некоторые его причины: 1.Эскорт из США был трудоемким из-за преимущества в высококвалифицированной рабочей силе с высокой заработной платой, которая, относительно остального мира, была избыточным ресурсом. 2.США импортировали много сырья, добыча которого требовало больших затрат капитала. Это и стало причиной высокой капиталоемкости импорта. 3.США использовали тарифную политику, препятствующую ввозу трудоемких товаров. |