лекция. 1. Производство и его структура

Скачать 58.86 Kb. Скачать 58.86 Kb.

|

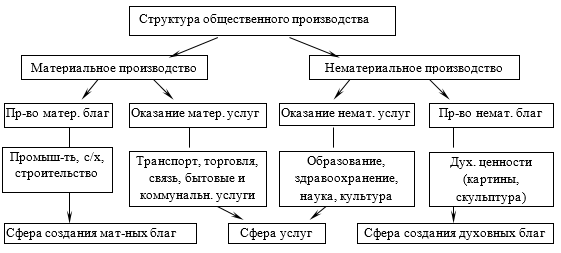

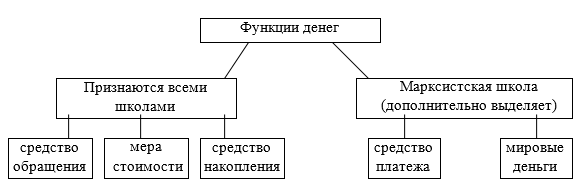

Лекция 21. Производство и его структураПроизводство – это деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои потребности. Оно образует материальную основу экономики. Различают два уровня производства: общественное – как система производственных связей между предприятиями различных отраслей и производственной инфраструктурой (предприятия, обслуживающие производство – транспорт, связь, торговля и т.д.); индивидуальное производство – это деятельность в рамках основной производственной единицы (фирма, предприятие). Всякое производство основано на разделении труда, как совокупности всех существующих и обособленных видов трудовой деятельности, на специализации её форм, и кооперации труда как объединение (взаимосвязь) специализированных производителей. Материальной основой производства является процесс труда. Общественное производство представляет собой основу жизнедеятельности человека и общества и включает: 1. Взаимодействие человека и природы; 2. Взаимодействие людей между собой в процессе их хозяйственной деятельности. Общественное производство принято делить на две сферы: − сферу материального производства, включающую производство благ в материально-вещественной форме (уголь, обувь, станки, ткани и т.п.) и оказание услуг материального характера (транспорт, почта, химчистка, прачечная и т.п.); − непроизводственную сферу, включающую духовную, интеллектуальную деятельность, результатом которой являются нематериальные блага (научные открытия, изобретения, книги, картины), и оказание услуг нематериального характера (просвещение, здравоохранение, культура и т.п.). Схематично структуру общественного производства можно представить следующим образом:  Исторически сложилось так, что в обществе почти вся жизнедеятельность человека сводилась к развитию материальных благ. Особенностями современного общественного производства являются: 1. Высвобождение трудовых ресурсов из сферы материального производства и перераспределение их в непроизводственную сферу. 2. Усиление взаимосвязи и взаимодействия сфер общественного производства и их тесное переплетение. 2. Формы и типы общественного производстваЭкономическая наука выделяет два основных типа общественного производства. 1. Натуральное производство – это хозяйство, в котором продукты производятся не для обмена, а для собственного потребления внутри замкнутого хозяйства. Оно является первым и простейшим типом организации экономической жизни. Его основные черты: совместная (общинная) собственность на средства производства, замкнутая система экономических отношений, в которой продукты труда из сферы производства непосредственно переходят в сферу потребления; господство ручного универсального труда в силу низкого уровня развития производительных сил, разделения труда, производительности труда, обеспечивающих лишь минимальные условиях выживания; наличие прямых экономических связей между производством и потреблением. 2. Товарное производство – это система организации общественного производства, где продукты труда производятся не для общественного потребления, а для обмена посредством купли-продажи товаров на рынке. Его основные черты: общественное разделение труда между производителями и специализация каждого из них на производстве и продаже определённых товаров; частная собственность на средства производства и на результаты труда; обмен товаров между обособленными производителями, как форма экономических связей между ними. Товарное производство рассматривается экономической наукой в двух формах: простое и капиталистическое, которым присущи как общие, так и различные черты. Общие – общественное разделение труда, частная собственность на средства производства, стихийный характер развития. Различия – отношения производителя к средствам производства (при простом – средства производства принадлежат собственнику, при капиталистическом – принадлежат капиталисту-предпринимателю); отношение производителя к труду (при простом – основывается на личном труде; при капиталистическом – на наёмном труде); мотив производства (при простом – удовлетворение потребностей; при капиталистическом – получение сверхприбыли) и др. Товарное производство выступает одним из основных признаков рынка, на котором происходит эквивалентный обмен товарами и услугами, саморегулирование рыночного равновесия и др. Непрерывный, постоянно возобновляющийся процесс производства называется воспроизводством. Различают два вида воспроизводства: 1. Простое воспроизводство – это непрерывно повторяющийся процесс производства экономических благ в неизменных размерах. Оно характерно для доиндустриального хозяйства, где преобладает сельскохозяйственное и ремесленное производство, основанное на ручном труде. Особенность простого воспроизводства заключается в том, что весь прибавочный продукт идет на личное потребление. Простое воспроизводство является основой для расширенного производства. 2. Расширенное воспроизводство – это непрерывно повторяющийся процесс производства экономических благ в увеличенных размерах. Оно характерно для индустриального хозяйства, основанного на непрерывном внедрении достижений научно-технического прогресса. Особенность расширенного воспроизводства в том, что возмещается не только израсходованный капитал (использованные сырье и материалы, изношенное оборудование), но и приобретаются дополнительные более совершенные и эффективные средства производства, постоянно повышается квалификация работников. Для современной экономики характерно расширенное производство. 3. Трудовая теория стоимости. Двойственный характер трудаВ условиях товарного производства большая часть создаваемых благ (продуктов труда) становится товаром. Товар – это продукт труда, удовлетворяющий ту или иную общественную потребность посредством обмена (купли-продажи). Поэтому, товар обладает двумя свойствами – удовлетворять потребности людей и обмениваться. 1. Свойство товара удовлетворять ту или иную потребность людей называется потребительной стоимостью. Например, хлеб, масло, одежда удовлетворяют личную потребность человека, а станок, инструменты – его производственную потребность. Воплощенный в товаре общественный труд образует стоимость товара, которая определяется как общественно-необходимые затраты труда, необходимые для производства товара. Стоимость товара измеряется не индивидуальным рабочим временем, а общественно-необходимым рабочим временем, затраченным на производство единицы товара. Общественно-необходимое рабочее время – это время, в течение которого создается максимальное количество товара определенного типа при среднем в данном обществе уровне умелости, средней производительности и средней интенсивности труда и при нормальных условиях производства. 2. Стоимость товара проявляется в обмене через меновую стоимость. Меновая стоимость – это способность товара обмениваться на другой товар в определенных количественных и качественных пропорциях. Условиями обмена являются: равные меновые стоимости и разные потребительные стоимости. Следует отметить, что один и тот же товар может быть полезен человеку по-разному, то есть может иметь несколько потребительных стоимостей, тогда как стоимость товара всегда одна единственная. Итак, товар есть единство потребительной стоимости и стоимости. Потребительная стоимость характеризует особенность и неповторимость товаров, а стоимость – однородность всех товаров. Английские классики политической экономики (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо) впервые определили сущность стоимости. В процессе труда товаропроизводителем создается потребительная стоимость и стоимость. Это обстоятельство порождается тем фактом, что труд товаропроизводителя носит двойственный характер. С одной стороны, он является полезным трудом, создающим вещи, удовлетворяющие те или иные потребности людей. С другой стороны, труд каждого товаропроизводителя является частицей общественного труда, затратой человеческой рабочей силы вообще, вне зависимости от его конкретных форм. Первый вид труда является конкретным трудом, второй – абстрактным трудом. Конкретный труд – труд, затрачиваемый в определенной полезной форме, - создает определенную потребительную стоимость (уголь, металл, хлеб и т.д.) Различие потребительных стоимостей обуславливается тем, что они выступают как продукты различных видов конкретного труда (труд шахтера, пекаря, ткача и т.д.) Именно специфический характер конкретного труда каждого товаропроизводителя и порождает его отличие от труда другого товаропроизводителя. Но какой бы вид конкретного труда мы ни взяли, он представляет собой также и затрату человеческой энергии (мускулов, мозга, нервов и т.п.), частицу совокупных затрат общечеловеческого общественного труда. Общественный труд вообще, независимо от его конкретной формы – есть абстрактный труд. Абстрактный труд представляет собой общечеловеческий труд, общественный характер которого проявляется в процессе товарного обмена. Стоимость же – это абстрактный труд кристаллизованный в товаре. Абстрактный труд выражает определенный производственные отношения – отношения товаропроизводителей. Это значит, что и стоимость является не свойством вещи, а выражением производственных отношений товаропроизводителей. Двойственный характер труда, производящего товары был открыт К. Марксом. Содержание трудовой теории стоимости можно кратко изложить в следующих основных положениях. Разнородные продукты рыночного обмена имеют одинаковое внутреннее содержание – стоимость. Поэтому на рынке они приравниваются друг к другу в определенной меновой пропорции. Стоимость товаров создается общественным трудом производителей. Этот труд является общественным потому, что изготовитель рыночного продукта создает его для других людей. Стало быть, стоимость– это воплощенный в товаре общественный труд. А равенство продуктов по их стоимости означает, что в них заключено одинаковое количество труда. Труд измеряется с помощью рабочего времени. Если труд является одинаковым по качеству (допустим, простой, неквалифицированный труд), то он количественно измеряется в часах работы. На рынке на изделия одного вида и качества устанавливается общественная(рыночная) стоимость, которая соответствует нормальным условиям производства и средним трудовым усилиям работника. Следовательно, трудовая теория стоимости раскрыла экономические связи, которые можно схематически отразить в формуле «товаропроизводитель – общественный труд – товар – общественная стоимость – рыночная цена». Она системно разработана К. Марксом (хотя основы ее заложили А. Смит и Д. Риккардо) и послужила основой марксистского экономического учения. 4. Деньги и их роль в сфере обмена В экономической литературе существуют различные научные концепции по вопросу возникновения и сущности денег. Рационалистическая концепция считает, что происхождение денег является результатом соглашения между людьми. Так, например, американский экономист Дж. К. Гэлбрейт утверждает, что закрепление денежных функций за благородными металлами – продукт соглашения между людьми. Другая научная концепция – эволюционная – объясняет происхождение денег, как результат развития общественного разделения труда, обмена и товарного производства. Эту концепцию разделяют как неоклассическая, так и марксистская школа. Важным открытием в исследовании природы денег дала марксистская школа в своей теории исторической смены форм стоимости. Известны четыре формы развития стоимости: Простая или случайная форма стоимости соответствовала первой ступени развития обмена, когда господствовало натуральное хозяйство и обмен носил случайный, единичный характер: один товар выражал свою стоимость в другом противостоящем ему товаре, т.е. Товар А = Товару Б. Полная или развернутая форма стоимости отражает более высокую ступень развития обмена, вызванного первым крупным общественным разделением общественного труда – выделением скотоводческих и земледельческих племен. Здесь обмен происходит по цепочке: Товар «А» = Товар «Б» = Товар «В» = Товар «Г». 3. Всеобщая форма стоимости. По мере дальнейшего развития товарного производства и обмена постепенно из всей массы товаров начинает выделяться один товар, который начинает выполнять роль всеобщего эквивалента, т.е. Товар «Б» Товар «А» Товар «В» Товар «Г» Роль эквивалента выполняли разные товары: скот, шкура, меха, ракушки и др. 4. Денежная форма стоимости. По мере того, как обмен все более выходил за пределы местного рынка, возникла необходимость закрепления эквивалента за одним товаром. Таким товаром становится золото, и форма стоимости называется денежной. Таким образом, сущность денег заключается в том, что: Деньги – это особый товар, стихийно выделившийся в процессе обмена из всей товарной массы благодаря своим свойствам, и выполняющий роль всеобщего эквивалента (т.е. выражает стоимость всех других товаров и обмениваемый на любой из них). В экономической литературе выделяют две основных формы денег: полноценные – металлические деньги (которые имеют свою собственную стоимость); неполноценные – бумажные символические деньги (которые не имеют собственной стоимости). В своем историческом развитии деньги выступают в различных видах: металлические (медные, серебряные и золотые), бумажные (казначейские билеты), кредитные (вексель,банкноты, чеки, электронные деньги, кредитные карточки) Особенность бумажных денег состоит в том, что они, будучи лишенными собственной стоимости, наделены государством принудительным курсом. Современная экономическая наука сущность денег выводит из ихфункций. Большинство экономистов признают за деньгами выполнение трех функций: средство обращения, мера стоимости, средство накопления. Согласно учению К.Маркса в дополнение к рассматриваемым выделяют еще две функции (рис.2).  Принципиальных противоречий в таком подходе среди экономистов, представляющих различные экономические школы нет. 1. Функция денег как меры стоимости. Деньги как всеобщий эквивалент измеряет стоимость всех товаров. Но не деньги делают товары соизмеримыми, а то, что они, включая и золото, являются продуктами общественного труда. Для выражения стоимости товара, ее измерения нет необходимости иметь на руках наличные деньги. Эту функцию деньги выполняют идеально, т.е. в виде мысленно представляемых денег. Мысленно представляемое людьми соотношение между деньгами и товаром отражает имеющее место в действительности соотношение между стоимостью товара и стоимостью золота, как денежного товара. Выражение стоимости товаров деньгами предполагает не только качественную, но и количественную определенность. Это означает, что данное количество товара равно определенному количеству золота. Определенное весовое количество золота, принимаемое государством в качестве денежной единицы, называется масштабом цен. Так, например, в США актом о золотом стандарте за доллар в 1973 году было принято 0,737 грамм чистого золота. Ямайская валютная система, введенная в 1976 г. отменила официальный масштаб цен. В настоящее время официальный масштаб цен заменен фактическим, который складывается стихийно в процессе рыночного обмена. 2. Деньги как средство обращения. Выполняя данную функцию, деньги выступают в качестве посредника в процессе обращения товаров мимолетно, полноценность денег не важна: Т-Д-Т. Товарное обращение отличается от непосредственного обмена товара на товар тем, что оно обслуживается деньгами в качестве средства обращения. Однако если товары уходят после их реализации из обращения, то деньги остаются в этой сфере, непрерывно обслуживая товарообмен. Такое обстоятельство ведет к усугублению противоречий обмена. Если в качестве меры стоимости выступают золотые (полноценные) деньги, то функцию средства обращения могут выполнять бумажные деньги. Деньги выполняют данную функцию мимолетно, находятся в непрерывном движении. Мимолетность этой функции позволяет заменить полноценные деньги их представителями – бумажными знаками стоимости. 3. Деньги как средство образования сокровищ, накоплений и сбережений. Возможность и необходимость накопления денег возникает в результате отделения актов продажи от купли. В этом случае деньги извлекаются из обращения и превращаются в сокровище. Функцию сокровища выполняют полноценные или реальные деньги – золото и серебро. Деньги, выполняя данную функцию, стихийно регулируют денежное обращение. При уменьшении производства товаров и сокращении товарооборота часть золота уходит из обращения и превращается в сокровище. Когда же производство расширяется и товарооборот растет, это золото вновь вступает в обращение. Превращение денег в сокровище становится необходимым условием возобновления производства. Товаропроизводитель постоянно должен покупать предметы потребления и средства производства, тогда как реализация продукции не всегда происходит регулярно. Вторым важным условием выполнения деньгами функции средства накопления является их абсолютная ликвидность. Это означает, что они в любой момент могут быть использованы для осуществления любого платежа. В настоящее время средством накопления и сбережений населения становятся кредитные деньги. Основным условием выполнения деньгами функции средства накопления является повышение уровня доверия к центральному банку и к государству, как гаранту стабильности их покупательной способности. 4. Функция денег как средства платежа. Эту функцию деньги выполняют при продаже товаров с отсрочкой платежа. В этом случае деньги в процессе обращения не противостоят непосредственно товарам, а поступают в оборот лишь через определенное время. В такой сделке продавец, передающий товар (услугу) своему партнеру без немедленной оплаты становится кредитором, а покупатель превращается в заемщика. Отношения кредитора и должника имеют место: при продаже товаров в кредит, уплате налогов и сборов; при выплате зарплаты рабочим и служащим; при ссуде денег в сделках по ссудам. 5. Функция мировых денег. Данную функцию деньги начинают выполнять, выходя за пределы своего государства. Мировыми деньгами может быть только благородный металл в его натуральной форме. Функция мировых денег получила полное развитие с созданием мирового рынка. Экономические отношения, которые складываются между национальными государствами, вызывают необходимость функционирования денег на мировом рынке. На этом рынке деньги сбрасывают национальные мундиры, стирают местные масштабы цен и выступают в виде слитков золота. Мировые деньги имеют троякое назначение: Функционируют как всеобщее средство платежа, когда переходят из одной страны в другую; Используются как всеобщее (международное) покупательное средство, когда ими оплачиваются товары; Выступают как всеобщее воплощение общественного богатства в качестве его материализации (при предоставлении денежных займов, военных контрибуций). С развитием мировой торговли и кредитных отношений решающим обстоятельством становится вопрос международного признания национальной денежной единицы, что означает принимать эти деньги в качестве платежного средства всеми субъектами мировой экономики. В настоящее время, когда отменен золотой стандарт, эту функцию мировых денег выполняют свободно-конвертируемые национальные валюты (Доллар, Йена), а также коллективные валюты (Евро). |