статистика. 1. Ряды распределения в статистике, их виды и особенности построения

Скачать 378.43 Kb. Скачать 378.43 Kb.

|

|

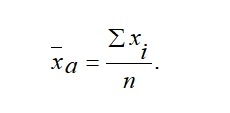

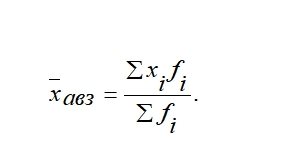

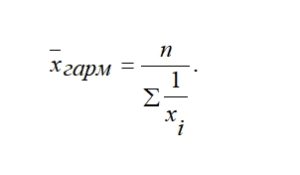

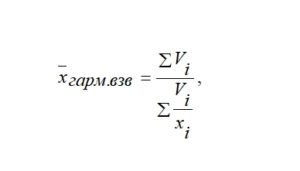

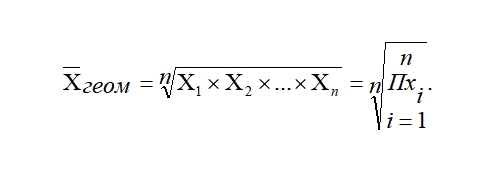

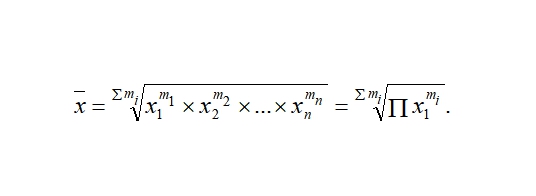

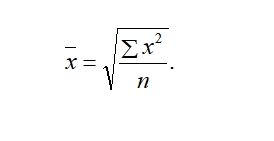

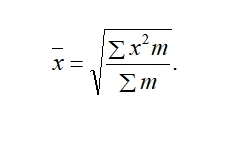

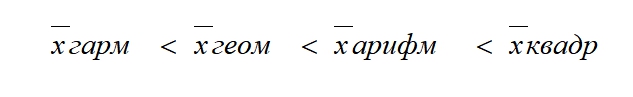

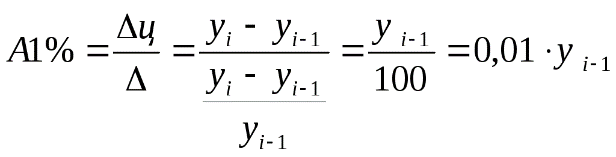

1. Ряды распределения в статистике, их виды и особенности построения. Рядом распределения называется упорядоченное распределение единиц совокупности по какому-либо варьирующему признаку. Построение рядов распределения вытекает из принципов статистической группировки. В большинстве случаев ряд распределения — это простейшая группировка по одному признаку, в которой отдельные значения признака или выделенные группы характеризуются одним показателем: числом единиц или удельным весом каждой группы в общем объеме совокупности. Ряд распределения состоит из 2 элементов: 1)варианты - различные значения группировочного признака. Их принято обозначать буквой X. Варианты могут характеризоваться словами (например, городское и сельское население) или цифрами (например, группировка рабочих по квалификации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 разряды); 2) Частоты - числа, показывающие, как часто встречается та или иная варианта в ряду распределения. Частоты могут быть выражены частостью, то есть процент по итогу. Виды в ряду распределения: Атрибутивные ряды- где варианты являются количественными или словестно – показательными Вариационные ряды , в котором варианты имеют количественное выражение. Вариационные ряды делятся на : Дискретные вариационные ряды — это ряды, в которых признак выражается в виде определенного числа, взятого с заданной степенью точности. Интервальные вариационные ряды — это ряды, в которых варианты заданы в виде интервалов. Интервальные вариационные ряды объединяют варианты непрерывных признаков или имеющихся в широких пределах дискретных признаков. Правило образования групп: 1)необходимо определить группировочный признак, который лежит в основе группировки 2)необходимо определить число групп. В атрибутивных группировках и дискретных число групп определяется частями совокупности. В вариационных рядах распределения число групп не должно быть слишком маленьким или слишком большим. Для определения числа групп может быть использована формула Стерджесса . Число групп приближенно определяется по формуле Стерджесса: n=1+3.322lgN где N - общее число единиц совокупности, n - число групп В интервальных рядах распределения с равными интервалами для определения интервалов используется формула:  где Xмax и Xmin — максимальное и минимальное значения в совокупности. K(n) h(i) где Xмax и Xmin — максимальное и минимальное значения в совокупности. K(n) h(i) 2.Статистические таблицы, их виды, правила оформления Статистическая таблица представляет собой систему построенных особым образом горизонтальных строк и вертикальных столбцов, имеющих общий заголовок, заглавия граф и строк, на пересечении которых и записываются статистические данные. Каждая цифра в статистических таблицах — это конкретный показатель, характеризующий размеры или уровни, динамику, структуру или взаимосвязи явлений в конкретных условиях места и времени, то есть определенная количественно-качественная характеристика изучаемого явления. Если таблица не заполнена цифрами, то есть имеет только общий заголовок, заглавия граф и строк, то мы имеем макет статистической таблицы. Именно с его разработки и начинается процесс составления статистических таблиц. Основными элементами статистической таблицы являются подлежащее и сказуемое таблицы. Подлежащее таблицы — о чем идет речь это объект статистического изучения, то есть отдельные единицы совокупности, их группы или вся совокупность в целом. Сказуемое таблицы - признаки — это статистические показатели, характеризующие изучаемый объект. Подлежащее и показатели сказуемого таблицы должны быть определены очень точно. Как правило подлежащее распологается в левой части таблицы и составляет содержание строк, а сказуемое — в правой части таблицы и составляет содержание граф. Обычно при расположении показателей сказуемого в таблице придерживаются следующего правила: сначала приводят абсолютные показатели, характеризующие объем изучаемой совокупности, затем — расчетные относительные показатели, отражающие стркутуру, динамику и взаимосвязи между показателями. Практикой статистики разработаны следующие правила составления таблиц: Таблица должна быть выразительной и компактной. Поэтому вместо одной громозкой таблицы по множеству признаков лучше сделать несколько небольших по объему, но наглядных, отвечающих задаче исследования таблиц. Название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично. В таблице обязательно должны быть указаны: изучаемый объект, территория, и время к которым относятся приводимые в таблице данные, единицы измерения. Если какие-то данные отсутствуют, то в таблице либо ставят многоточие, либо пишут "нет сведений", если какое-то явление не имело места, то ставят тире Значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью точности. Таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом. Если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения "*". В больших таблицах после каждых пяти строк деляют промежуток, чтобы было удобнее читать и анализировать таблицу. Различают три вида статистических таблиц: простые групповые комбинационные +Простые таблицы содержат перечень отдельных единиц, входящих в состав совокупности анализируемого экономического явления. В групповых таблицах цифровая информация в разрезе отдельных составных частей исследуемой совокупности данных объединяется в определенные группы в соответствии с каким-либо признаком. Комбинированные таблицы содержат отдельные группы и подгруппы, на которые подразделяются экономические показатели, характеризующие изучаемое экономическое явление. При этом такое подразделение осуществляется не по одному, а по нескольким признакам. в групповых таблицах осуществляется простая группировка показателей, а в комбинированных — комбинированная группировка. Простые таблицы вообще не содержат никакой группировки показателей. Последний вид таблиц содержит лишь несгруппированный набор сведений об анализируемом экономическом явлении. Простые таблицы Простые таблицы имеют в подлежащем перечень единиц совокупности, времени или территорий. Групповые таблицы Групповыми называются таблицы, имеющие в подлежащем группировку единиц совокупности по одному признаку. Комбинационные таблицы Комбинационные таблицы имеют в подлежащем группировку единиц совокупности по двум или более признакам. По характеру разработки показателей сказуемого различают: таблицы с простой разработкой показателей сказуемого, в которых имеет место параллельное расположение показателей сказуемого. таблицы со сложной разработкой показателей сказуемого, в которых имеет место комбинирование показателей сказуемого: внутри групп, образованных по одному признаку, выделяют подгруппы по другому признаку. В зависимости от этапа статистического исследования таблицы делятся на: разработочные (вспомогательные), цель которых обобщить информацию по отдельным единицам совокупности для получения итоговых показателей. сводные, задача которых показать итоги по группам и всей совокупности в целом. аналитические таблицы, задача которых — расчет обобщающих характеристик и подготовка информационной базы для анализа и структуры и структурыных сдвигов, динамики изучаемых явлений и взяимосвязей между показателями. 3. Абсолютные и относительные величины, их виды и единицы их измерения. Абсолютная величина — объем или размер изучаемого события или явления, процесса, выраженного в соответствующих единицах измерения в конкретных условиях места и времени. Абсолютные величины это всегда именованные числа и могут быть выражены следующими единицами измерения: 1) натуральные( простые, сложные, условно-натуральные) 2) стоимостные (денежные) Натуральные – такие единицы измерения, которые выражаются в физических единицах объема, веса, длины площади и т.п. Выбор единиц измерения обусловлен потребительским назначением продукции, например, молоко – в литрах, пальто – в штуках, обувь - в парах. Единицы измерения могут быть простыми (тонны, штуки, литры) и сложными (комбинированными), являющимися комбинацией нескольких разноименных величин (грузооборот железнодорожного транспорта выражается в тонно-километрах, производство электроэнергии - в киловатт-часах). В некоторых случаях, когда необходимо связать воедино несколько разновидностей одной и той же потребительской стоимости, применяют условно- натуральные единицы измерения. В этом случае одна из единиц принимается за эталон, а другие переводятся в единицы этого эталона с помощью специального коэффициента пересчета. Кпересчета=фактическое потребительское качество / эталон (заранее заданное качество) Пример 1. Найти условно-натуральную величину: Допустим мы производим тетради: по 12 листов — 1000 шт; по 24 листа — 200 шт; по 48 листов — 50 шт; по 96 листов — 100 шт. Решение: Задаем эталон — 12 листов. Считаем коэффициент пересчета: 12/12=1 24/12=2 48/12=4 96/12=8 Ответ: Условно натуральная величина =1000*1 + 200*2 + 50*4 + 100*8 = 2400 тетрадей по 12 листов Относительные Относительные величины представляют собой различные коэффициенты или проценты. Относительные статистические величины — это показатели, которые дают числовую меру соотношения двух сопоставляемых между собой величин. Величина с которой производится сравнение называется базой сравнения или основанием. В зависимости от базы сравнения относительные величины могут выражаться в коэффициентах, в процентах, в промилле, в продецимилле. Различают следующие виды относительных статистических величин: · Относительная величина динамики ( Показатель динамики = Уровень текущего периода / уровень предыдущего периода) · Относительная величина планового задания ( ОВПЗ = плановый уровень на будущий (следующий) период / фактический уровень текущего (предыдущего) периода · Относительная величина выполнения плана ( ОВВП = фактический уровень текущего периода / план текущего периода) · Относительная величина структуры ( · Относительная величина координации · Относительная величина интенсивности характеризует степень распространения одного явления в среде другого явления · Относительная величина сравнения 4. Средние величины в статистике, их виды Средняя величина – представляет обобщенную количественную характеристику признака в статистической совокупности в конкретных условиях места и времени. Существует 2 класса средних величин: степенные и нестепенные Степенные средние могут быть простыми и взвешенными. Простая средняя величина рассчитывается при наличии двух и более несгруппированных статистических величин, расположенных в произвольном порядке по следующей общей формуле:  Взвешенная средняя величина рассчитывается по сгруппированным статистическим величинам с использованием следующей общей формулы:  где X – значения отдельных статистических величин или середин группировочных интервалов; m - показатель степени, от значения которого зависят следующие виды степенных средних величин: при m = -1 средняя гармоническая; при m = 0 средняя геометрическая; при m = 1 средняя арифметическая; при m = 2 средняя квадратическая; при m = -1 средняя гармоническая: Формула средней арифметической простой:  где хi – вариант, а n – количество единиц совокупности. Средняя арифметическая взвешенная формула:  где хi – вариант, а fi – частота или статистический вес. где хi – вариант, а fi – частота или статистический вес.Средняя гармоническа:   где xi – вариант, n – количество вариантов, Vi ( f) – веса для обратных значений xi. Средняя геометрическая простая рассчитывается по формуле 8.12  Если использовать частоты m, получим формулу средней геометрической взвешенной Средняя геометрическая взвешенная рассчитывается по формуле 8.1 не т, а f  Средняя квадратическая простая не т, а f   Средние арифметическая, гармоническая, геометрическая и квадратическая, рассчитанные для одного и того же ряда вариантов, отличаются друг от друга. Их численное значение возрастает с ростом показателя степени в формуле степенной средней правило мажорантности средних т.е.  5. Понятие о рядах динамики, их виды. Расчет среднего уровня в рядах динамики разных видов Ряды динамики - это значения статистических показателей, которые представлены в определенной хронологической последовательности. Ряды динамики различаются по видам: а) В зависимости от формы выражения уровней (или вида приводимых обобщающих показателей) ряды динамики обычно подразделяют на ряды 1) абсолютных 2) относительных 3) средних 4) приростных величин (показателей). Исходными, первоначальными являются ряды динамики абсолютных величин, ряды динамики относительных и средних величин составляются на основе рядов динамики абсолютных величин и рассматриваются как производные. б) В зависимости от формы выражения показателя времени в статике различают 1) моментные ряды и 2) интервальные ряды. Моментные ряды динамики отображают состояние исследуемых процессов на определенные даты времени (на начало месяца, квартала, года и т.п.). Интервальные ряды динамики отображают итоги развития или функционирования исследуемых процессов за отдельные периоды времени (за сутки, месяц, год и т.п). В зависимости от расстояния между уровнями ряды динамики подразделяются на ряды динамики с равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени. Ряды динамики следующих друг за другом периодов или следующих через определенные промежутки дат называются равноотстоящими. Если же в рядах даются прерывающиеся периоды или неравномерные промежутки между датами, то ряды называются неравноотстоящими.  Различают: y1 - начальный уровень ряда, yn – конечный уровень ряда, 1) Если приводятся данные только на начало и на конец изучаемого периода, то средний уровень рассчитывается, как средняя арифметическая величина из этих двух значений. 2) Если моменты времени, к которым относятся уровни ряда расположены через равные промежутки, то средний уровень определяется по формуле простой хронологической средней:  , где n – число уровней ряда. , где n – число уровней ряда.3) Если моменты времени, к которым относятся уровни ряда расположены через не равные промежутки, то средний уровень рассчитывается по формуле хронологической взвешенной:  , где , где В интервальном ряду динамики средний уровень рассчитывается следующим образом: 1. В ряду с равноотстоящими интервалами по формуле простой арифметической средней: 2.В ряду с не равноотстоящими интервалами по формуле средней арифметической взвешенной:  . .6. Абсолютные и относительные показатели анализа рядов динамики Существуют абсолютные и относительные показатели. К абсолютным показателям относятся абсолютные приросты, которые делятся на цепные и базисные. Относительные показатели также делятся на цепные, к которым относятся темпы (коэффициенты) роста, темпы (коэффициенты) прироста и абсолютное значение 1% прироста, и базисные, к которым относятся темпы (коэффициенты) роста, темпы (коэффициенты) прироста. При анализе ряда динамики исчисляются следующие показатели. Абсолютный прирост. ( не 0 а 1) цепные базисные + Темп (коэффициент) роста Цепные темпы роста +Базисные темпы роста Абсолютное значение 1% прироста +- определяется только по цепным темпам роста или как сотая часть от предыдущего уровня ряда.  7.Общее понятие об индексах, их классификация Индекс – относительный показатель, выраженный в коэффициентах или процентах. Классификация индексов: По значению индексируемой величины: - индексы объемных показателей ( физического объема продукции, физического объема ТОВАРООБОРОТА, численности работников, посевных площадей др.) -индексы качественных показателей( цен, себестоимости продукции , урожайности и др.) По охвату единицы совокупности: -индивидуальные индексы 13. Основные показатели статистики рынка труда Рынок труда - система экономических, социальных, организованных и правовых мер и институтов, координирующих и регулирующих распределение и использование рабочей силы. При статистическом изучении рынка труда выделяют категории экономически активного и экономически неактивного населения. Экономически активное население - это часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Экономически неактивное население - это население, которое не входит в состав рабочей силы (включая и лиц, моложе возраста, установленного для учета экономически активного населения) Численность экономически неактивного населения может быть определена как разность между численностью всего населения и численностью рабочей силы. 20. Понятие об оборотных средствах. Изучение структуры и использования оборотных средств (оборачиваемости) предприятия Оборотные средства — совокупность материальных и денежных средств, необходимых для нормального функционирования производственного процесса и реализации продукции. Делятся на оборотные фонды и фонды обращения. Формируются за счет собственных, заемных и привлеченных средств. Экономическая роль оборотных средств заключается в обеспечении процесса воспроизводства выпуска продукции как в процессе производства, так и в процессе обращения. Показатели уровня использования оборотных средств Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии являются коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (

Продолжительность одного оборота в днях (Д) показывает, за какой срок к предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации продукции. Она определяется по формуле:

Важным показателем эффективного использования оборотных средств является также коэффициент загрузки средств в обороте. Он характеризует сумму оборотных средств, авансируемых на 1 руб. выручки от реализации продукции. Иными словами, он представляет собой оборотную фондоемкость, т.е. затраты оборотных средств (в копейках) для получения 1 руб. реализованной продукции (работ, услуг). Коэффициент загрузки средств в обороте определяется по следующей формуле:

Коэффициент загрузки средств в обороте ( В связи с тем, что оборотные средства складываются из оборотных фондов и фондов обращения, то и коэффициенты оборачиваемости для них можно определить следующим образом:

Оборотные фонды складываются из производственных запасов, незавершенного производства, дебиторской задолженности и расходов будущих периодов. Поэтому для более детального анализа можно определить коэффициент оборачиваемости для каждого элемента оборотных фондов. Такой методический подход правомерен и для элементов фондов обращения. Например, коэффициент оборачиваемости производственных запасов и дебиторской задолженности может быть определен из выражения:

Ускорение оборачиваемости оборотных средств имеет важное значение в первую очередь для улучшения финансового состояния предприятия, а в конечном итоге для достижения максимальной прибыли. Основой для ускорения оборачиваемости оборотных средств являются величина объема производства продукции и быстрота ее реализации. Между объемом реализации и оборачиваемостью оборотных средств имеется прямая и обратная зависимости. Величину прироста объема продукции за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств (при прочих равных условиях) можно определить, применяя метод цепных подстановок:

Влияние оборачиваемости оборотного капитала на приращение прибыли

21. Понятие выпуска промышленной продукции. Состав, оценка, взаимосвязь показателей продукции В соответствии с ОКВЭД промышленное производство включает 3 вида экономической деятельности: Добыча полезных ископаемых; Обрабатывающее производство; Производство и распределение воды, газа и энергии. Промышленная продукция- прямой полезный результат основной деятельности промышленного предприятия товаров и услуг. В зависимости от этапов производства различают: а) готовую продукцию; б)полуфабрикаты собственного изготовления; в) незавершённое производство- предметы труда, которые не получили законченного вида в конце учётного периода. В Ф№П-1 основным результативным показателем деятельности является показатель «Отгружено товаров собственного производства и оказано услуг, выполненных собственными силами» (ОП). ОП включает: Стоимость готовой продукции полностью; Стоимость полуфабрикатов собственного производства , инструментов, реализованных на сторону, или непромышленным хозяйствам своего предприятия, Стоимость работ промышленного характера (РПХ) на сторону или непромышленным хозяйствам своего предприятия. В Ф№П-1 также имеются сведения об остатках готовой, но нереализованной продукции. Поэтому можно рассчитать показатель товарной продукции (ТП): Валовая продукция: Особенность валовой продукции в том, что она рассчитана по заводскому методу, т.е. без внутризаводского оборота. Валовой оборот: ВЗО-внутризаводской оборот ,включает стоимость полуфабрикатов собственного изготовления, инструментов и приспособлений, а также РПХ для собственных производственных нужд. +Для перехода к макроэкономическим показателям определяется ВДС промышленного производства: ПП-материальная оплата затраченных нематериальных услуг. |