Николай. 1. Сущность доходов, источники их формирования и формы

Скачать 185.5 Kb. Скачать 185.5 Kb.

|

|

Распределение общего объема денежных доходов населения

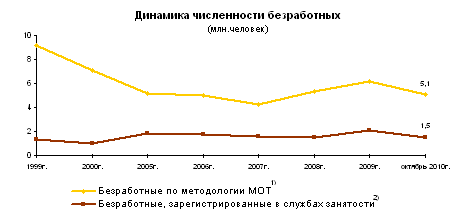

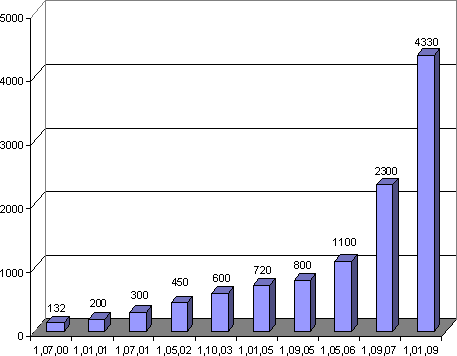

Наряду с коэффициентом Джини, для характеристики дифференциации доходов в обществе используется квинтильный (децильный) коэффициент. Децильный коэффициент выражает соотношение между средними доходами 20% (10%) наиболее высокооплачиваемых граждан и средними доходами 20% (10%) наименее обеспеченных. Мировая практика показывает, что коэффициент дифференциации доходов не должен превышать предельно критическое соотношение 10: 1. Неравенство доходов оказывает влияние на социально-экономическое развитие страны и приводит к негативным последствиям: Рост дифференциации доходов означает для экономики выманивание среднего класса, являющегося основным "производителем" спроса на товары и услуги. Происходит рост богатства и без того богатого населения, что приводит к еще большим потерям спроса в экономике. Чрезмерная дифференциация доходов и ее крайние формы, такие, как бедность и нищета, приводят к неизбежному росту социальных издержек: дисквалификации, профессиональной деградации, росту социальных болезней (преступности, наркомании, самоубийствам, маргинализации), что в свою очередь приводит к разрушению, размыванию человеческого капитала, являющегося одним из основных факторов современного экономического роста. Высокая дифференциация доходов является одним из факторов усиления социальной напряженности в обществе, что увеличивает инвестиционные и предпринимательские риски и препятствует устойчивому развитию экономики. Так дифференциация выделяет не только высокодоходные и низкодоходные группы, одновременно развивается межотраслевая и региональная дифференциация, а также дифференциация внутри предприятий (между работниками и администрацией). 3. Проблема справедливого распределения доходов в России и пути ее решения Распределение доходов имеет свои особенности на каждом этапе общественного развития. В период становления рыночной экономики в России, к сожалению, такие особенности носят негативный характер. Распределение доходов в рыночной экономики не гарантирует каждому человеку приемлемый уровень дохода независимо от наличия у него фактора производства и итогов экономической деятельности. Любая ломка сложившихся экономических стереотипов, переход на новые принципы хозяйствования связаны с усилением социальной принадлежности, ухудшением условий жизни населения. Бедность представляет собой комплексное социальное явление, имеющее экономические, культурные и психологические корни. Ее особенности связаны также с историческими условиями развития той или иной страны. В России на быстрый рост уровня бедности повлияли сокращение трудовых доходов, а также массовая безработица, вызванная социально-экономическими реформами (рис. 3), неэффективная система социальной защиты населения, низкие доходы занятого населения, особенно в сельской местности и малых городах, высокое экономическое неравенство в распределении денежных доходов и имущества между бедными и богатыми. В то же время причинами низкого уровня доходов очень часто являются плохое здоровье, недостаточное образование и вытекающая из этого слабая конкурентоспособность на рынке труда.  Рис. 3. Динамика численности безработных (млн.чел.) Низкие доходы людей с высоким уровнем развития нередко свидетельствуют о неприспособленности среды их жизнедеятельности. Попадая в такую среду, даже высоко развитая личность и крепкие семьи, ранее имевшие высокие доходы, могут длительное время испытывать материальные лишения. В нашей стране в таком положении на начальном этапе рыночных преобразований оказались миллионы людей. Богатство, так же как и бедность, имеет причины на стороне личности и в среде ее жизнедеятельности. В 1990-х гг. целенаправленно формировался слой "новых русских" из людей далеко не с самыми высокими социальными и духовными качествами. Но пройдет время, закрепится и прорастет то поколение предпринимателей, которые идут к состоятельности и богатству самостоятельно, с высокими жизненными устремлениями. Их благосостояние и высокое качество жизни приведут к процветанию страны и к преодолению бедности в ее современном виде. Государство непосредственно вмешивается в первичное распределение денежных доходов и нередко устанавливает верхний предел увеличения номинальной заработной платы. Политика доходов используется государством для сдерживания роста заработной платы в целях снижения издержек производства, повышения конкурентоспособности национальной продукции, поощрения инвестирования, сдерживания инфляции. Подходы осуществления политики доходов в условиях рыночной и переходной экономики могут быть различными. В рамках одного (условно можно назвать «социальный подход») считается, что общество должно гарантировать каждому гражданину доходы, не позволяющие ему опуститься ниже «черты бедности». При этом государству отводится значительная роль в формировании различных социальных программ помощи малоимущим, лицам, потерявшим работу, и т.п. Другой подход (условно его можно назвать рыночным) основывается на том, что задачей государства является не гарантирование какого-либо уровня доходов, а создание условий для того, чтобы каждый человек мог повысить свои доходы за счет собственной экономической активности. Если первый подход опирается на так называемый принцип социальной справедливости, то второй - на экономическую рациональность, поскольку гарантирование доходов снижает экономическую активность, что, в свою очередь, приводит к ухудшению экономической конъюнктуры и потерям для всего населения Невозможно однозначно отдать преимущество какому-либо из названных подходов к политике доходов. Государство, принимая на себя значительную долю ответственности за соблюдение неотъемлемого права человека на достойную жизнь, организует перераспределение доходов. Перераспределением называется процесс изменения существующего в обществе распределения доходов или богатства в целях достижения большей социальной справедливости. Вмешательство государства в перераспределение доходов должно иметь нижние и верхние границы. Нижние границы диктуются уровнем развития страны, состоянием ее экономики, демографической ситуацией и пр. Верхняя граница обусловлена допустимыми размерами социальных выплат и налогов, а также негативными эффектами, которые могут деформировать рынок рабочей силы и рыночный механизм в целом. Перераспределение доходов осуществляется прямыми и косвенными методами. Прямые каналы перераспределения идут от бюджета. Государство, взимая налоги, аккумулирует средства в бюджете (доходная часть), чтобы затем использовать их (расходная часть) на социальные программы, пособия, выплаты и т.п. Косвенным методам перераспределения доходов в рыночной экономике можно отнести благотворительные фонды, льготные налогообложения малоимущих слоев населения, предоставление бесплатных услуг государственного образования и здравоохранения малообеспеченным, государственный контроль цен на монопольных рынках и иные способы. Способы косвенного перераспределения доходов объединяет то, что, помогая сделать распределение более справедливым, они не оказывают отрицательного влияния на рыночные процессы. В то же время чрезмерно активная роль государства в перераспределении также чревата как экономическими, так и социальными издержками, что налагает определенные ограничения на деятельность государства в этой сфере. «Плюсы» и «минусы» перераспределения связаны с объективно существующим в этой области экономических отношений противоречием между справедливостью и эффективностью. Если государство в качестве первоочередной задачи ставит борьбу с бедностью и снижение степени неравенства в обществе, то оно должно мириться с нарастанием отрицательно влияющих на эффективность экономических издержек. Если же главной целью государства является экономический рост, то неизбежным становится углубление неравенства в доходах и рост социальных издержек. Таким образом, большинство решений государства в области социальной политики являются взаимоисключающими, когда для достижения большей эффективности необходимо поступиться некоторой долей справедливости, и наоборот. Политикой перераспределения доходов не исчерпывается политика государства в сфере регулирования доходов. Государство обладает возможностью непосредственно влиять на доходы еще на стадии заключения договоров на рынке труда, проводя политику формирования доходов. Речь идет не о том, что государство может диктовать уровень цен на рабочую силу на рынке труда, а о том, что государство, выступая в роли крупнейшего в стране работодателя, обеспечивает профессиональную организацию оплаты труда работников бюджетного сектора. Одновременно выступая представителем всего общества, государство устанавливает экономически обоснованный минимальный уровень оплаты труда для всех работников, обозначая нижнюю границу цены рабочей силы, что гарантирует соблюдение минимального стандарта жизни. Следует отметить, что существующий на сегодняшний день уровень минимальной оплаты труда (МРОТ) в России не отвечает данной задаче. Несмотря на значительное повышение МРОТа за последние годы (рис. 4) он по-прежнему значительно меньше прожиточного минимума . Для того чтобы МРОТ выполнял свойственные ему экономические и социальные функции по обеспечению минимальных потребностей воспроизводства рабочей силы, необходимо поднять его уровень до размера прожиточного минимума, который составляет сейчас по Самарской области для трудоспособной группы населения -5 471 рубль, для пенсионеров – 4 044 рубля; таким образом, стоимость прожиточного минимума увеличилась на 1,2-1,5% для разных групп населения. Это объясняется тем, что стоимость минимального продуктового набора повысилась в четвертом квартале по сравнению с предыдущим на 1,5% (на 29 рубля), стоимость непродовольственного набора – на 2,5% (на 24 рубля), стоимость услуг не изменилась, стоимость минимальных налогов и сборов увеличилась на 1,2% (34 рубля).  Рис. 4. Изменение МРОТ в России с 2000 по 2009 год Власти не уверены, что смогут повысить минимальный размер оплаты труда в 2011-2012 годах. Кстати, и в этом году он тоже не был проиндексирован. Таким образом, минимальная зарплата россиян равна сейчас прожиточному минимуму четвертого квартала 2007 года и скорее всего останется на этом уровне еще пару лет. Тем временем МРОТ - это уровень зарплаты, ниже которого работодатель не имеет права платить сотруднику за полный рабочий день. Сегодня он по-прежнему составляет 4330 рублей, тогда как средний по стране прожиточный минимум - 5198 рублей. В отчете минздравсоцразвития сказано, что повышение МРОТ обойдется государству "в копеечку" - по подсчетам Минфина, если ее увеличить даже до прожиточного минимума четвертого квартала 2008 года, то только на федеральных бюджетников придется дополнительно потратить 7 миллиардов рублей, а на выравнивание региональных бюджетов потребуется 71 миллиард. Это в нынешней ситуации достаточно накладно. Следовательно, возможность его индексации в 2011-2012 годах будет рассматриваться исходя из финансовых итогов этого года и ситуации на рынке труда. Пока же число бедных в нашей стране только растет. В прошлом году оно увеличилось до 17,4 процента населения, или 25 миллионов человек. Это люди, чьи доходы ниже уровня прожиточного минимума. Причем более половины из них - 59,4 процента - работающие. В то же время доходы беднейших и наиболее богатых россиян сейчас отличаются в 16 раз. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается во многих странах СНГ, и Россия на их фоне занимает, конечно, не худшее (аутсайдером является Киргизия), но и не лучшее положение. Так, в целом по СНГ (не считая России) получают зарплату ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности более 16 миллионов человек. Это 5,3 процента от числа работающих в Азербайджане, 3,6 - в Белоруссии, 1,2 - в Казахстане, 57 - в Киргизии, 34,8 - в Молдавии, 12,8 процента - в России и 13,4 - в Украине. В большинстве стран СНГ "минималка" ниже прожиточного минимума. В России, к примеру, в натуральном выражении она самая высокая - 143 доллара США, но в процентном соотношении с прожиточным минимумом показатель средний - 77 процентов. Наиболее высокий процент - 95 - в Белоруссии, где МРОТ составляет 90 долларов. Самые низкий показатель - в Киргизии - 8 долларов, или 9 процентов от прожиточного минимума, и Таджикистане - 14 долларов. И только в Казахстане и Украине "минималка" равна прожиточному минимуму - 101 и 93 доллара соответственно. По мнению экспертов, критерии расчета МРОТ и прожиточного минимума нуждаются в совершенствовании. В методологию формирования потребительских корзин в странах СНГ заложены узкий ассортимент потребительских товаров и услуг, завышенные сроки службы непродовольственных товаров, заниженные нормы потребления продуктов питания при углеводистой модели продуктового набора. Ни в одной из стран СНГ в прожиточном минимуме не предусмотрены затраты, которые должны обеспечить содержание ребенка. Кому-то разговор "в пользу бедных" покажется неуместным в сегодняшней экономической ситуации. Однако наши эксперты считают, что возможности для корректировки и потребительской корзины, и МРОТ все же есть. И если это не сделать сейчас, то мы можем получить очень серьезные социальные проблемы.[9] Социальная защита населения - это система государственных мер, гарантирующих населению его права в области уровня жизни, потребления и обслуживания. Существующие в мировой практике инструменты социальной защиты подразделяются на страхование и социальную помощь. Обязательное страхование распространяется на работающих членов общества, в нем участвуют три стороны: работодатель, работник, государство. Задачей системы является поддержание уровня жизни в случае утраты трудоспособности и заработка по основаниям, предусмотренным законом: старость, болезнь, травма, материнство, безработица. Социальная помощь не носит постоянного характера и не распространяется на всех нуждающихся в социальном иждивении и поддержке. Она оказывается людям в кризисной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина (малообеспеченность, безнадзорность, недееспособность, отсутствие постоянного места жительства, конфликты в семье, одиночество и потребность в постоянном уходе и т.п.). Одной из наиболее значительных функций государства в области государственной политики доходов является политика регулирования оплаты труда предприятий бюджетной сферы. Являясь в данной сфере практически монопольным работодателем, государство централизованно устанавливает уровень минимальной тарифной ставки оплаты труда первого разряда. Данный уровень является гарантированным минимумом для всех наемных работников, а также ориентиром для проведения переговоров по проблемам оплаты труда на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Сравнивая теорию с практикой рыночных реформ в России, следует констатировать, что за годы реформ государство проявило себя как неэффективный собственник и несостоятельный работодатель, при активном участии которого произошло значительное обесценение рабочей силы, поскольку централизованно установленный государством уровень минимальной тарифной ставки за последние десять лет был ниже не только прожиточного минимума, но и минимальной заработной платы. Это обусловлено тем, что работодатели в негосударственном секторе экономики в условиях избытка рабочей силы и монопольного положения на рынке труда могут на законных основаниях выплачивать работникам законодательно установленный государством минимум, не обеспечивающий даже физиологических потребностей работника. Еще одной характерной чертой поведения государства-работодателя в сфере доходов является значительно сократившаяся в последнее время, но все еще сохраняющаяся в ряде регионов и отраслей, практика нарушения государством гарантий своевременности оплаты труда (рис. 5). Все это свидетельствует о превалировании интересов государства-работодателя над интересами государства - представителя общественных интересов, что не может не деформировать социальную политику государства в целом и политику доходов в частности. Рыночное распределение доходов социально "несправедливо" по отношению к нетрудоспособным, неимущим, безработным, не желающим трудиться. Государственная политика доходов заключается в перераспределении их через госбюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей дохода и социальных выплат. При этом значительная доля национального дохода переходит от слоев населения с высокими доходами к слоям с низкими доходами. В настоящее время Россия проводит программу социальной поддержки малоимущих, в результате чего ослабляется социальная напряженность и экономическое неравенство. Таким образом, для уменьшения бедности и снижения неравенства в доходах необходимы меры комплексного характера, в том числе, и по регулированию денежных доходов населения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||