Ответы на билеты за 2 семестр. 1. Теории земельной ренты Д. Рикардо и К. Маркса Д. Рикардо

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

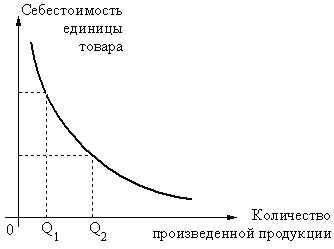

Интернационализация хозяйственной жизни. Процессы глобализации.В результате международной кооперации производства, развития международного разделения труда, внешней торговли и международных экономических отношений в целом происходит усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, нормальное развитие которых невозможно без учёта внешнего фактора. Данное явление принято называть интернационализацией хозяйственной жизни. Интернационализация предполагает развитие таких организационно-экономических форм, которые связывают производство одних стран с потреблением его результатов в других странах. Интернационализация создала систему взаимозависимости всех стран и регионов, но уровни этой взаимозависимости при общей тенденции экономического роста существенно различаются. Она ведёт к сглаживанию уровней развития отдельных стран, сближению размеров издержек производства, росту производительности труда и экономики в мировом масштабе. Интернационализация привела к возникновению мирового хозяйства, его структура включает следующие элементы: · мировой рынок товаров и услуг; · мировой рынок капиталов; · мировой рынок рабочей силы; · международную валютную систему; · международную кредитно-финансовую систему. Глобализацияпредставляет собой более высокую стадию интернационализации, её дальнейшее развитие, углубление. Глобализацию мировой экономики можно охарактеризовать как усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. Современная глобализация мировой экономики выражается в следующих процессах: · углубление, прежде всего, интернационализации производства, а не обмена, как это имело место ранее. Интернационализация производства проявляется в том, что в создании конечного продукта в разных формах и на разных стадиях участвуют производители многих стран мира. · углубление интернационализации капитала,заключающееся в росте международного движения капитала между странами, прежде всего, в виде прямых инвестиций; · глобализация производительных сил через обмен средствами производства и научно-техническими, технологическими знаниями, а также в форме международной специализации и кооперации; · формирование глобальнойматериальной, информационной, организационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей осуществление международного сотрудничества; · усиление интернационализации обменана основе углубления международного разделения труда, возрастания масштабов и качественного изменения характера традиционной международной торговли овеществленными товарами; · увеличение масштабов международной миграции рабочей силы; · растущая интернационализация воздействия производства и потребления на окружающую среду,что вызывает рост потребности в международном сотрудничестве, направленном на решение глобальных проблем современности. Итак, интернационализация национальных хозяйств - это общая закономерность развития международных экономических связей, итог которой - образование мирового хозяйства. 40. Классические теории международной торговли (А.Смит, Д.Рикардо) Теории международной торговли, ведущие начало от английской классической политэкономии, прошли в своём развитии ряд этапов вместе с развитием мировой экономической мысли. Однако их центральными вопросами были и остаются следующие: - что лежит в основе развития международного разделения труда? - какая международная специализация является наиболее эффективной для отдельных стран и регионов и приносит им наибольшие выгоды? - какими критериями должны руководствоваться фирмы, включаясь в международный обмен? Классическая теория международной торговли. Адам Смит обосновал тезис, в соответствии с которым основой развития международной торговли служит различие абсолютных издержек. Он отмечал, что следует импортировать товары из страны, где издержки абсолютно меньше, а экспортировать те товары, издержки которых ниже у экспортёров. Взгляды А. Смита были дополнены и развиты Д. Рикардо, который сформулировал теорию сравнительных издержек. Он считал возможной взаимовыгодную торговлю и при наличии абсолютных преимуществ одной страны перед другой при производстве всех товаров. Пример 2.1. Допустим, что производство 25м сукна в Англии требует труда 100 рабочих в течение года. На данное количество сукна Англия приобретает 50л португальского вина, собственное производство которого потребовало бы труда 120 рабочих в течение года. Поэтому Англия найдёт наиболее выгодным ввозить вино и покупать его посредством вывоза сукна. На производство тех же количеств сукна и вина Португалия затрачивает труд соответственно 90 и 80 человек в течение года. Поэтому Португалии выгодно ввозить сукно в обмен на вино. Поясним этот тезис расчётом. Абсолютные издержки в Англии выше, чем в Португалии, и по сукну, и по вину. Однако сравнительные издержки Португалии по сукну больше, чем Англии. Они определяются отношением абсолютных издержек на производство единицы сукна к абсолютным издержкам на производство единицы вина. В Португалии они составляют (90/25)/(80/50)=9/4=2,25. В Англии же сравнительные издержки по сукну относительно меньше и составляют (100/25)/(120/50)=5/31,67 Следовательно, Англии выгодно экспортировать сукно в Португалию, закупая там вино. Точно так же сравнительные издержки по вину составляют 4/9 в Португалии и 3/5 в Англии. Таким образом, необходимым условием существования международной торговли выступает производство в различных странах одних и тех же товаров с различными издержками. Каждой стране целесообразно, согласно взглядам Д. Рикардо, специализироваться на производстве таких товаров, по которым она имеет сравнительно более низкие затраты труда и капитала. Д. Рикардо исходил из того, что при полной свободе торговли принцип сравнительных издержек действует автоматически и сам по себе приводит к оптимальной специализации. Он отмечал: ''При системе полной свободы торговли каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли, которые доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом связано с общим благом всех. Стимулируя трудолюбие, вознаграждая изобретательность, утилизируя наиболее действенным образом все те силы, которые даёт нам природа, этот принцип приводит к самому эффективному и наиболее экономичному разделению труда между разными нациями''. Следовательно, при свободной торговле специализация стран должна идти в соответствии с критерием экономии трудовых затрат и затрат капитала. 41.Основные инструменты торговой политики. Протекционистская торговая политика проводится с помощью следующих основных инструментов: тариф или таможенная пошлина, импортные квоты, нетарифные барьеры, добровольные экспортные ограничения, экспортные субсидии и компенсационные пошлины, демпинг, антидемпинговые мероприятия. Тариф или таможенная пошлина. Это наиболее часто используемый инструмент в протекционистской торговой . политике, который представляет собой акцизный налог на импортируемый товар. Если тариф вводится только для того, чтобы добыть деньги для государства, он называется фискальным. Если же тариф введен для сокращения или устранения импорта, то такой тариф называется протекционистским. Налог на импорт может взиматься различными способами. В этой связи выделяют стоимостной тариф и специфическую пошлину. Стоимостной тариф - это налог, представленный в виде процента от стоимости товара. Специфическая пошлина - это налог, взимаемый в соответствии с физической величиной импорта. Импортная квота. Это инструмент протекционизма, с помощью которого устанавливаются максимально возможные объемы импорта по специфическим статьям и за определенный период времени. Импортную квоту расценивают как более эффективный (по сравнению с пошлиной) инструмент сдерживания международной торговли, ибо она полностью запрещает импорт товара сверх определенного количества. Нетарифные барьеры. Это ограничения международной торговли с помощью системы "лицензирования" (приобретения лицензий на торговлю определенным товаром). Повышая цену лицензий и ограничивая их количество, можно эффективно ограничивать импорт того или иного продукта. К нетарифным барьерам относят также протекционистские инструменты, связанные с жестким бюрократическим контролем или с так называемыми "административными рогатками" в таможенных процедурах. Большие трудности импорту (в рамках нетарифных барьеров) создают неоправданные стандарты качества товаров и их безопасности. Добровольные экспортные ограничения. Это инструмент ограничения экспорта на добровольных началах. Его цель - избежать более жестких барьеров. Экспортные субсидии и компенсационные пошлины. Это нетарифные инструменты торговой политики. С помощью экспортных субсидий симулируется продвижение товаров за границу с помощью государственных дотаций и льгот. Демпинг. Антидемпинговые мероприятия. Демпинг - это инструмент проведения протекционистской политики посредством международной ценовой дискриминации. Нарушение принципов свободной торговли посредством демпинга имеет место тогда, когда с помощью временного установления низких цен, происходит вытеснение конкурента с данного рынка В последствии уровень цен восстанавливается или повышается. Этому демпингу следует противопоставить тариф в импортирующей стране. Но существует демпинг долговременный. Си имеет место тогда, когда низкие цены достигаются в результате действия принципа сравнительных преимуществ. Но и в этом случае могут быть введены антидемпинговые пошлины Они приносят выгоды импортирующей стране, заставляя импортера еще больше снижать цену. Действию так называемого долговременного демпинга может противостоять структурная перестройка экономики на основе принципа сравнительных преимуществ. 42 – не надо 43. Международная миграция капитала и рабочей силы. Вывоз капитала представляет собой процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и перемещение его в товарной или денежной форме в другую страну в целях получения дохода. Поскольку любая страна мира не только вывозит, но и ввозит капитал из-за рубежа, т. е. происходят так называемые перекрестные инвестиции, то речь должна идти о международном движении капитала (миграции капитала) Международная миграция капиталов - это встречное движение капиталов между странами, приносящее их собственникам доход. Основными причинами миграции капитала являются: - относительный избыток капитала в данной стране, его пере накопление; - разная предельная производительность капитала, определяемая процентной ставкой: капитал движется оттуда, где его производительность ниже, туда, где она выше; - наличие таможенных барьеров, которые мешают ввозу товаров и тем самым подталкивают зарубежных поставщиков к ввозу капитала для проникновения на рынок; - стремление фирм к географической диверсификации производства; - растущий экспорт товаров, вызывающий спрос на капитал; - несовпадение спроса на национальный капитал и его предложение в различных сферах и отраслях народного хозяйства; - возможность монополизации местного рынка; - наличие в странах, куда вывозится капитал, более дешевого сырья или рабочей силы; - стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный инвестиционный климат. Движение капитала можно характеризовать по разным признакам: По источникам происхождения перемещающийся капитал делится на официальный и частный: Официальный капитал - это государственный капитал (займы, ссуды, гаранты, помощь), который предоставляются одной страной другой на основе межправительственных соглашений. Источником такого капитала является государственный бюджет. Официальным считается также капитал международных экономических организаций (МВФ, МБРР и др.) Частный капитал представляет собой средства негосударственных фирм, банков и т.п., перемещаемые по их собственным решениям. Источником такого капитала являются собственные или заемные средства соответствующих частных предприятий. По характеру использования капитал делится на предпринимательский и ссудный. Предпринимательский капитал - это средства, прямо или косвенно вкладываемые в какое-либо зарубежное производство в целях получения прибыли. В свою очередь, предпринимательский капитал делится на прямые и портфельные инвестиции. Ссудный капитал. Вывоз капитала в ссудной форме предполагает предоставление средств взаймы на определенный срок в целях получения процента за их использование. Миграция рабочей силы - перемещение трудоспособного населения из одних населенных пунктов в другие с переменой места жительства, места приложения труда независимо от продолжительности, регулярности и цели. Основными причинами миграции рабочей силы являются: безработица, относительно низкий уровень развития экономики, низкий уровень жизни населения. Внешняя трудовая миграция относится к одному из видов международной миграции населения, который характеризуется перемещение рабочей силы, как правило, из менее развитых в экономически более развитые страны на временную работу с последующим возвращением на родину. Мировой опыт свидетельствует, что трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества как принимающим рабочую силу странам, так и поставляющим ее. Но она способна породить и острые социально-экономические проблемы. Прежде всего учитывается, что процессы трудовой миграции способствуют смягчению условий безработицы, появлению для страны-экспортера рабочей силы дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений от эмигрантов, а также приобретению ими знаний и опыта. К отрицательным последствиям трудовой миграции следует отнести тенденции роста потребления заработанных за границей средств, желание скрыть получаемые доходы, «утечку умов», иногда и понижение квалификации работающих мигрантов и т.п. Важная особенность международной миграции рабочей силы состоит в том, что регулирование данного процесса осуществляется двумя (или более) субъектами, воздействующими на разные стадии перемещения населения и преследующими зачастую несовпадающие интересы. Если страна-импортер рабочей силы в большей степени отвечает за прибытие и использование мигрантов, то в функции страны-экспортера рабочей силы в большей степени входит регулирование оттока и защита интересов мигрантов за рубежом. 44. ТНК, их роль в мировом экономическом развитии. Важным является освещение вопроса, связанного с анализом природы и факторов роста международного бизнеса, который развивается на основе процессов концентрации и централизации предприятий, приводящих к формированию крупных компаний и ТНК. Главными формами объединения (интеграции) компаний являются: а) горизонтальная интеграция, имеющая целью получение экономии на масштабе и усиление рыночной власти; б) вертикальная интеграция, направленная на обеспечение большей безопасности снабжения сырьём и необходимыми компонентами рынков сбыта; в) диверсификация деятельности компаний с целью более эффективного распределения рисков, приводящая к формированию конгломератов. В последние годы процесс слияния и поглощения компаний в Европе охватил, все ведущие отрасли: химическую, электронную, электромашиностроение, автомобилестроение, пищевую и аэрокосмическую. Рост международных прямых инвестиций отражает тот факт, что ТНК приобретают всё более важную и многостороннюю роль в мировой экономике. К началу 90-х годов они превратились в главный двигатель мирового экономического роста. ТНК обеспечивали в последние годы 80 % частных расходов всего мира на исследования и разработки. При этом они контролировали такую же долю международной торговли. Стоимость продукции производимой зарубежными отделениями ТНК, превысила объём международной торговли. Основная роль в глобализации предпринимательской деятельности принадлежит ТНК в Северной Америке, Западной Европе и Японии. Эти три центра экономики дают 75 % мирового производства, а ТНК в странах этих регионов обеспечивают выпуск 80 % общего объёма продукции всех ТНК во всем мире. Ускоренному росту международного производства в последние годы предшествовало значительное накопление научно-технического потенциала. Новейший этап предпринимательства характеризуется сдвигами в соотношении сил между экспортёрами капитала и изменениями веса отдельных регионов - импортёров капитала. Однако сдвиги в структуре экспорта произошли в основном внутри группы развитых стран. 45. Международные экономические отношения: эволюция в процессе становления мирового хозяйства. Мировое хозяйство представляет собой не просто сумму национальных хозяйств, но их совокупность, целостную систему. Это означает, что их объединяют, интегрируют разнообразные связи и отношения. Система хозяйственных связей между национальными экономиками различных стран, основанная на международном разделении труда, называется международными экономическими отношениями (МЭО). Они находят свое конкретное выражение в интернациональном обмене продукцией и услугами. Основные формы МЭО: 1. международная торговля товарами; 2. международная торговля услугами; 3. вывоз капитала и международный кредит; 4. валютные (расчетные) отношения; 5. международная специализация и кооперирование производства; 6. международная экономическая интеграция. Ведущее место в системе МЭО по-прежнему занимает международная торговля, составляющая примерно 2/3 стоимости всех трансграничных экономических потоков. Однако ее характер существенно изменился — современная внешняя торговля во все большей степени нацелена на обмен промышленными товарами на базе подетального и постадийного (технологического) разделения труда. Эволюция интернационального обмена привела к интернационализации производства, которое сейчас все чаще организуется на предприятиях нескольких стран мира, соединенных звеньями единых технологических процессов. Решающую роль в становлении международного производства играет быстро растущий вывоз капитала в форме прямых инвестиций и деятельность ТНК. Быстро растущий товарный экспорт способствовал и росту мирового экспорта услуг, превратившегося в важную составляющую МЭО. Интернационализация экономических процессов, появление вышедших за свои географические пределы национальных экономик и охватывающих несколько стран производственно-инвестиционных комплексов ТНК способствовали интернационализации валютно-кредитных отношений, возникновению международной валютно-финансовой системы, функционирующей на наднациональном уровне. Интернационализация хозяйственной жизни, тесная взаимосвязанность и взаимозависимость национальных хозяйств, растущий международный резонанс процессов, происходящих в экономиках ведущих стран мира, и обратное воздействие мирохозяйственных процессов на национальные экономики стимулировали в послевоенный период межгосударственное регулирование экономических процессов, осуществляемое через систему многочисленных интеграционных объединений, международных организаций и соглашений. 46. Экономическая интеграция – формы и тенденции развития. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ– взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств разных стран, ведущая к их постепенному экономическому слиянию. На межгосударственном уровне интеграция происходит путем формирования региональных экономических объединений государств и согласования их внутренней и внешней экономической политики. Взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном создании «общего рынка» – в либерализации условий товарообмена и перемещения производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между странами. Многие страны добровольно отказываются от полного национального суверенитета и образуют интеграционные объединения с другими государствами. Главной причиной этого процесса является стремление к повышению экономической эффективности производства, и сама интеграция носит прежде всего экономический характер. Бурный рост экономических интеграционных блоков отражает развитие международного разделения труда и международной производственной кооперации. Международное разделение труда – это такая система организации международного производства, при которой страны, вместо того чтобы самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми товарами, специализируются на изготовлении только некоторых товаров, приобретая недостающие посредством торговли. М  еждународная производственная кооперация, вторая предпосылка развития интеграционных блоков, представляет собой такую форму организации производства, при которой работники разных стран совместно участвуют в одном и том же производственном процессе (или в разных процессах, связанных между собой). Так, многие комплектующие детали для американских и японских автомобилей производят в других странах, а на головных предприятиях осуществляется только сборка. По мере развития международной кооперации формируются транснациональные корпорации, организующие производство в международном масштабе и регулирующие мировой рынок. Рис. Эффект экономии на масштабе: при малом объеме выпуска Q1, только для внутреннего рынка, товар имеет высокую себестоимость и, как следствие высокую цену; при большем объеме выпуска Q2, с использованием экспорта, себестоимость и цена значительно понижаются. Результатом международного разделения труда и международной производственной кооперации является развитие международного обобществления производства – интернационализация производства. Она экономически выгодна, поскольку, во-первых, позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы разных стран (см. изложение теорий абсолютных и относительных преимуществ в торговле в статье МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ), а во-вторых, дает экономию на масштабе. Второй фактор в современных условиях наиболее важен. Дело в том, что высокотехнологичное производство требует высоких начальных инвестиций, которые окупятся, только если производство будет крупномасштабным (см. рис.), иначе высокая цена отпугнет покупателя. Поскольку внутренние рынки большинства стран (даже таких гигантов как США) не обеспечивают достаточно высокого спроса, то требующее больших затрат высокотехнологичное производство (автомобиле- и самолетостроение, производство ЭВМ, видеомагнитофонов…) становится выгодным лишь при работе не только на внутренний, но и на внешние рынки. 47. Международная валютная система. Этапы становления, закономерности развития. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА, система обмена различных национальных валют для урегулирования требований и погашения задолженностей, возникающих в результате внешнеторговых и иных международных финансовых операций. Особенности развития национальных хозяйств и различия в национальной политике влияют на валютные (обменные) курсы, или относительные цены, по которым происходит обмен валют. Однако, по политическим и экономическим соображениям, государства обычно рассматривали сохранение стабильности валютных курсов как одну из национальных экономических целей, хотя и никогда не придавали ей первостепенного значения. После Первой мировой войны курсы валют ведущих стран Запада (и зависимых от них стран и территорий) обнаружили гораздо большую неустойчивость, чем это допускалось прежде. Правительства стран, стоимость валют которых была завышена, вводили ограничения на импорт товаров и экспорт капитала. В таких случаях обычно широко распространяются ожидания предстоящего изменения официальных валютных курсов (повышения или понижения), что провоцирует массовый обмен относительно слабых валют на относительно более прочные (например, на западногерманскую марку в конце 1960-х годов) или на золото. В результате скорость изменения валютных курсов возрастает, так как цена (и покупательная способность) пользующейся спросом валюты увеличивается, а валюты, от которой избавляются, – падает. Страна, испытывающая стойкий дефицит платежного баланса, может оказаться в ситуации, когда она будет вынуждена девальвировать национальную валюту из-за постепенного истощения ее золото-валютных резервов, однако девальвация валюты одной страны часто заставляет другие страны девальвировать свои национальные валюты. С другой стороны, страна, имеющая устойчивое активное сальдо платежного баланса, способна препятствовать повышению выраженной в золоте стоимости своей валюты, просто продавая ее за золото и увеличивая свои золото-валютные резервы. Еще одна серьезная проблема связана с отсутствием подлинно международных валютных резервов, которые бы все суверенные государства считали приемлемыми для обмена на их национальные валюты. При существовании т.н. биметаллизма в качестве международных валютных резервов использовались золото и серебро. На практике, однако, золото уже в последней трети 19 в. полностью вытеснило серебро, и почти на 50 лет установился золотой стандарт. В начале 1920-х годов золотой стандарт фактически трансформировался в золотодевизный, или золотовалютный, стандарт. При таком стандарте большинство центральных банков определенные доли своих международных валютных резервов держали в форме остатков на счетах в нескольких ведущих национальных валютах мира – преимущественно в британских фунтах стерлингов и долларах США. Вместе с тем использование национальных валют в качестве резервных способствовало усилению нестабильности всей международной валютной системы, так как позволяло двум странам резервной валюты – Великобритании и США – легко переносить крупные и устойчивые дефициты платежных балансов. В конце 1960-х годов переговоры по вопросам реформирования международной валютной системы увенчались заключением соглашения о создании новой формы международного резервного актива – обладающих золотой гарантией резервных требований к Международному валютному фонду (МВФ). В 1969 страны-члены МВФ приняли решение в течение трех лет выпустить на сумму 9,5 млрд. долл. новые активы, получившие название «специальные права заимствования» (СДР), или «бумажное золото». Поскольку новые активы создавались на международном уровне, они изначально были ориентированы на потребности мировой экономики и должны были использоваться для финансирования согласованной международной политики. 1. Этапы становления международного денежного обращения Рассмотрение международных аспектов экономического развития предполагает анализ международного платежного оборота, т.е. того, какую роль играют деньги в мировой экономике, как соотносятся между собой деньги различной национальной принадлежности, что такое международная денежно-кредитная система и каково ее влияние на национальные экономики. Международные торговые и финансовые операции базируются на использовании национальных валют. Каждое государство, будучи независимым и самостоятельным экономическим субъектом, имеет национальную валютную систему, проводит самостоятельную денежно-кредитную политику и отстаивает в условиях международной конкуренции свои интересы. Вместе с тем проблемы внутренней денежной стабильности в условиях высокой степени взаимозаменяемости национальных экономик во все большей степени связаны с мировой валютной системой, которую можно определить как форму организации международных валютных отношений, сложившуюся на основе развития мирового рынка и закрепленную межгосударственными соглашениями. Ее составными элементами являются: основные международные платежные средства (национальные валюты, золото, международные валютные единицы - СДР, экю); механизм установления и поддержания валютных курсов; порядок балансирования международных платежей; условия обратимости (конвертируемости) валют; режим международных валютных рынков и рынков золота; статус межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения. Главными экономическими агентами внешнего валютного рынка выступают экспортеры, импортеры, держатели портфелей активов. Наряду с "первичными" субъектами валютного рынка - экспортерами и импортерами, формирующими базисный спрос и предложение валюты, - выделяют и "вторичных" - тех участников валютного рынка, которые торгуют непосредственно валютой. Это коммерческие банки, валютные брокеры и дилеры. Важнейшими субъектами в сфере международного денежного обращения выступают правительственные органы. Денежно-кредитные отношения в мировой экономике затрагивают национальные интересы государств. Формирование мировой валютной системы шло вслед за промышленной революцией и образованием мировой системы хозяйства. Валютная система прошла в своем развитии три этапа, каждому из которых соответствует свой тип организации международных валютных отношений. Первым этапом в развитии мировой валютной системы можно считать период от ее возникновения в XIX в. 242 до начала второй мировой войны. Переход ко второму этапу начался с конца ЗО-х годов. Свое юридическое оформление мировая валютная система этого этапа получила на Бреттон-Вудской конференции (США) в 1944 г. Третий этап - это существующая в настоящее время мировая валютная система, которая сформировалась в 70-х годах. 48. Валютный курс и его разновидности. Концепции паритета покупательной способности. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТЫ. ВАЛЮТА [ит. valuta - цена, стоимость] - денежная единица данного государства (национальная валюта) и денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы (векселя, чеки, банкноты и др.), выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных расчетах (иностранная валюта). Национальная валюта - установленная законом денежная единица, используемая на территории данного государства для всех расчетов и платежей. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ. В современных условиях невозможно анализировать валютные курсы или международные платежи без изучения национальных денежных рынков. Изменения валютных курсов, в конце концов, являются результатом изменения соотношения между национальными денежными единицами. Совершенно очевидно, что относительное состояние денежных масс государств влияет на валютные курсы. На международной арене, как и на национальном рынке, стоимость валюты тем меньше, чем больше ее находится в обращении. СПРОС НА ДЕНЬГИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ КАК КВИТАНЦИИ НА ВНП. Национальный доход является важным фактором, который имеет большое воздействие на валютный курс. Так, увеличение предложения продуктов повышает курс валюты, а увеличение внутреннего спроса понижает ее курс. Увеличение зарубежных инвестиций и экспорта приводит к увеличению спроса на национальную валюту со стороны иностранцев, что выражается в росте курса. |