языкознание. Языкознание!. 1 тыс до н э. Это индийская, европейская(античная) и китайская традиции

Скачать 145.42 Kb. Скачать 145.42 Kb.

|

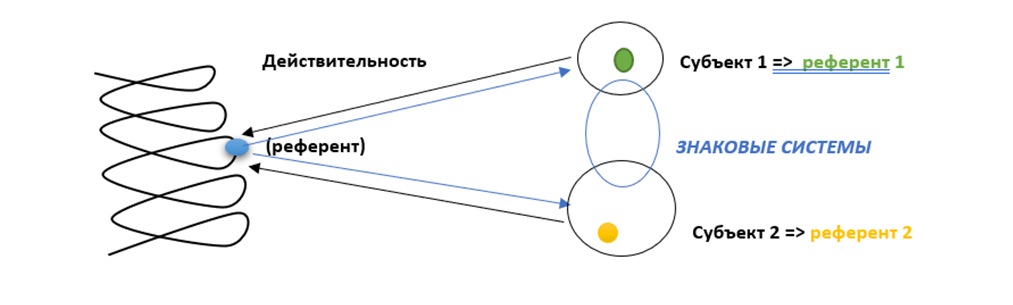

1.1 Констатирующая – простое, нейтральное сообщение о факте.1.2 Регулятивная – воздействие на поведение адресата («Присядьте там…», «Ой, у меня очень много работы…»).1.3 Контактоустанавливающая (фатическая) – «фатос» т.е. «сказанное».· Фун-я создания и поддержания контактов с собеседником; · Когда передали какую-либо существенную информацию. 1.4 Экспрессивная (эмотивная) – выражение личности говорящего, его настроения и эмоций. 1.5 Метаязыковая – фун-я истолкования языковых фактов (в учебниках). 1.6 Эстетическая – язык способен превращать текст в искусство (за счет графики). 1.7 Этническая – объединяющая фун-я (дифференцирующая). 1.8 Группообразующая – язык выступает в качестве объединяющего или дифференцирующего некоторую соц-ую группу средства (К примеру, социолект, который объединяет всех женщин и дифференцирует их от мужчин). 1.9 Магическая – желание, чтобы за словом последовала действительность (К примеру, клятва, заговоры, обеты молчания, молитвы, присяга…). · Связана с религиозным и мифологическим сознанием, с верой в способность слова воздействовать на действительность. II. Мыслительная (Когнитивная) Язык является не только средством передачи мысли, но и средством ее формирования. Подфункции: 2.1 Познавательная (аккумулятивная/накопительная) – большую часть сведений о мире человек получает посредством языка. 2.2 Номинативная – стремление всему дать название. 5. Язык и сознание: нейрофизиологический аспект (виды афазий) Нейролингвистика – изучает мозг, строение мозга, изучает в нем зоны, отвечающие за говорение и понимание речи. (зоны Вернике – усвоение и понимание письменной и устной речи; и Брока – воспроизведение речи) Виды афазий: изучать связь мозга и речи нельзя у здорового человека, можно только у страдающего афазиями (онемение какой-то зоны мозга) 1. Агнозия – нарушение процесса узнавания внешних реалий при сохранении сознания (например, не может объяснить, что ему нужна перчатка, скажет «колется на руке, холод, закрыть») 2. Аномическая афазия – забывает отдельные слова, самые простые, даже имена близких. 3. Словестная глухота – нарушение понимания обращенной к больному устной речи, письменная речь понятна, говорить может. 4. Проводниковая афазия – частичное понимание чужой речи, частичное сохранение возможности читать, но повторить не может. 5. Афазия Вернике – нарушается понимание чужой речи, нарушено чтение и письмо. 6. Афазия Брока – чужую речь понимание, но произносить сам не может. 7. Тотальная афазия – полная дисфункция речевой способности, интеллект нормальный. 6. Единицы чувственно-наглядного (ощущение, восприятие, представление) и абстрактно-логического мышления (понятие, суждение, умозаключение). Мышление(в широком)- любая форма отражения действительности высшей нервной системой. В узком-способность человека мыслить, рассуждать, делать умозаключения, давать оценку (свойственно только человеку). Типы чел.мышления в их отношении к языку 1)Практическое (предметная деятельность,ручной труд,память рук )- простейший тип мышления, осуществляется при совершении трудовых операций. 2)Чувственно-наглядное (образное мышление)- форма отражение мира,представляющая мышление в действии и проявляющаяся в целесообразном адекватном поведении,направленном на удовлетворение физиологических потребностей(по Пищальниковой) Мышление, осуществляемое в форме представлений, образов(лекция) Единицы чувственного-наглядного мышления: ощущение-отражение св-в предметов объективного мира,возникающее в результате непосредственного воздействия их на рецепторы и нервные центры коры головного мозга; Отражает отдельные свойства восприятие-наглядно-образное отражение мира в объективной целостности предметов и явлений; Отражает предметы целостно-результат взаимодействия ощущений представление-чувственный образ предметов и явлений действительности ,ранее воздействовавших на органы чувств.Отражаются не все, а наиболее часто повторяющиеся ,внешние броские особенности объекта,отбор которых зависит от человека.С его помощью мысленно воссоздаётся действительность, когда ее непосредственное восприятие невозможно. 3) Абстрактно-логическое(отвлечённо-понятийное) -специфическая ЧЕЛОВЕЧ. высшая форма мышления, осуществляемая в понятиях, суждениях и умозаключениях Единицы абстрактно-логического мышления: понятие - единица, отражающая совокупность общих и существенных св-в класса однородных предметов . (Единица мышления-понятие.Единица языка-слово) суждение - форма мысли, в которой утверждается или отрицается наличие связей между 2 понятиями. ( Ед.мышления- суждение.Ед.языка-простые предложения) умозаключение – форма мышления,в которой устанавливается зависимость между 2 или несколькими суждениями, что и позволяет сделать вывод ( Ед.мышления- умозаключение.Ед.языка- сложноподчиненные предложения с условной и причинно-следственной связью). Вопрос 7. Понятия «картина мира», научная КМ, наивная КМ, языковая КМ. Способы воплощения ЯКМ в лексике и грамматике. Картина мира – это результат отражения действительности; совокупность знаний о мире в сознании отдельного человека или народа (=образ мира/модель мира). Картина мира формируется в результате интеллектуальной деятельности, перцепции и эмоциональных переживаний. Картина мира подразделяется на научную и наивную. Наивная КМ – это реальные представления о мире и человеке, свойственные членам данного культурно-исторического сообщества на определенном этапе развития. Свойства: Формируется стихийно Идиоэтнична Форма: o Сам язык, т.е. мы говорим: «Заходит Солнце» - но само по себе Солнце ходить не может Научная КМ – теория мира, разрабатываемая наукой в целом и совокупностью участных наук с применением специальных методов исследования. Свойства: Полнота Системность Универсальность Форма: o Разные научные тезисы, концепции, научные тексты Картину мира можно также подразделить на языковую КМ и концептуальную КМ, где: 1) Языковая КМ – это часть концептуальной КМ (в первую очередь наивной), которая получает непосредственное воплощение в лексике и грамматике языка. Термин был введён немецким учёным Л. Вайсгербером. 1. В лексике она выражается в: Безэквивалентной и мнимоэквивалентной лексике Безэквивалентная лексика (та, которая не переводится) = экзотизмы: ниндзя, харакири, нунчаки Мнимоэквивалентная лексика = ложные друзья переводчиков: list – это список, но не лист; magazine – это журнал, но не магазин, prospect – это панорамный вид, но не проспект Различиях внутренней формы слов с одинаковыми денотатами (различия по тому признаку, который лег в название слова) Лютик – от слова «лютый», а анг. butterblume – от «butter» Несовпадение семантической структуры слов, соотносимых в исходных значениях В русском языке «выстрел» - однозначное слово, а в английском «shot» - многозначное, где каждое из значений на русский переводиться отдельным словом. Слово «шар» многозначное, и каждое его значение на английский будет переводиться отдельным словом (globe, sphere, ball, balloon) Специфике образных средств: метафор и фразеологизмов Так во многих языках за основу метафор берутся различные животные, но им предаются различные качества. «Сорока» в русском языке – воровка, болтушка, а в китайском сорокой называют примерную домохозяйку. «Корова» - толстая женщина в России, но в Индии, назвав женщину коровой, ты сделаешь ей комплимент. Несовпадение ассоциативных связей соотносительных слов разных языков Узбек, живущий большую часть года под палящими лучами солнца, никогда не скажет «солнышко», а вот у русского нет ощущения того, что солнце может быть не только плодонесущим, но и враждебным. Зато у узбека другое отношение к Луне: всё, что ему кажется красивым, он называет «луноликим»/ «луноподобным», когда у русского человека такой ассоциации нет. Малахит, у русского человека, ассоциируется не только с камнем, но и с писателем Бажовым, у иностранцев такой ассоциации нет. Различие словесного наполнения семантических полей и лексико-грамматических групп Blue соответствует голубому и синему цвету в русском языке. В английском языке есть одно слово snow, но в русском под этим словом может подразумеваться снег, падающий ‘в виде мелких шаровидных зёрнышек’ (его называют крупой), лежащий на земле ‘пушистый свежевыпавший снег’ (пороша); снег, ‘покрытый сверху ледяной коркой’ (наст). А в эвенском языке ещё больше. 2. В грамматике выделяют родовые и безродовые языки, артиклевые и безартиклевые. 2) Концептуальная КМ – совокупность наивной и научной КМ, знания о мире, содержащиеся как концепты. 8. Гипотеза лингвистической относительности: сильная и слабая версия. Спор релятивистов и универсалистов. Гипотеза лингвистической относительности (гипотеза Сепира-Уорфа) Сильный вариант – язык определяет мышление, слабый вариант – язык влияет на мышление. Основная битва между двумя ключевыми идеями 20 века – релятивизмом и универсализмом – развернулась в области цветообозначения. Релятивисты утверждали: устройство лексики цветообозначения в разных языках различно, что влияет на мышление, которое, в свою очередь, воздействует на восприятие цвета говорящими. Среди универсалистов самым авторитетным оказалось исследование Брента Берлина и Пола Кея. Они показали, что область цветообозначения подчиняется общим законам, которые определяются физиологическими возможностями человека воспринимать цвет. Ученые выделили 11 основных цветов и предложили их иерархию (black, white) – (red) – (green, yellow) – (blue) – (brown) – (grey, orange, pink, purple). Иерархия означала, что менее важные цвета встречаются в языке, только если в нем уже существуют все цвета, занимающие более высокие позиции. Хотя Берлин и Кей опубликовали работу в 1969 году, споры между универсалистами и релятивистами ведутся до сих пор. Релятивисты отмечают, что физиология восприятия цвета во многих случаях менее важная, чем так называемые прототипы. Так, в русском языке для различения голубого и синего цветов более важным оказывается не физиологическая способность к восприятию существующей длины световой волны, а апелляция к двум прототипам: небо и речная вода. Вопрос 9. Экспериментальная проверка гипотезы лингвистической относительности Эксперимент 1. В 1915 году Московский психологический институт провел эксперимент, в ходе которого 50 испытуемых попросили представить каждый день недели в виде человека, после чего его нужно было описать. Было установлено, что понедельник, вторник и четверг оказались мужчинами, а среда и пятница – женщинами. Вывод: исследователи предположили, что на выбор пола повлиял м.р./ ж.р. слов. Эксперимент 2. В 1960 году Сьюзан Эрвин провела эксперимент с носителями итальянского языка. Так как в итальянском языке очень много диалектов, то носитель вряд ли удивиться впервые встреченному слову. Она составила список бессмысленных слов, некоторые из которых заканчивались на «о» (м.р.), а некоторые на «а» (ж.р.). Она показала участникам эксперимента псевдо-итальянские слова и попросила участников определить свойства слов, ассоциации. Большинство участников приписывали словам на «-о» свойства, присущие мужчинам (большой, сильный), а на «-а» - женщинам (слабый, маленький, милый). Вывод: грамматический род влиял на ассоциации. Эксперимент 3. В 1990 году Тоси Кониси провел эксперимент, сравнивая гендерные ассоциации носителей немецкого языка и испанского. В этих языках рад слов, обозначающих одни и те же предметы, относятся к разным родам (в исп. «Мост» м.р., а в нем. женского, в исп. «Воздух» м.р, а в нем. женского, то же самое с «миром», «любовью», «квартирами», «вилками», «карманами» и тд). Кониси составил список таких слов и попросил испытуемых высказать своё мнение на счёт свойств этих предметов. Предметы, которые в немецком языке были муж.рода, а в испанском женского, получили более высокие баллы за силу от немцев (т.е. они имели более мужественные коннотации). И на оборот, когда слова были в муж.роде у испанцев. Вывод: возможно все дело в артиклях, которые идут перед словом. Эксперимент 4. Похожий эксперимент провели Лера Бородицки и Лорин Шмидт. Только для того, чтобы избежать родовых показателей, они общались с испытуемыми на английском языке. Но несмотря на это, мосты у немцев (в немецком языке «мосты» ж.р.) оказались хрупкими, мирными, стройными, а у испанцев – большими, опасными, прочными и длинными. Эксперимент 5. Эксперимент был проведён Марией Сера. Она попросила представителей французского и испанского языков, подобрать голоса для озвучки персонажей (вилки, машины, банана, бабочки и тд – слова с разными родовыми категориями). Французы для картинок, на которых были изображены предметы м.р., подбирали мужские голоса, в то время как испанцы, для которых эти же самые предметы были ж.р., подбирали женские. Эксперимент 6. Лера Бородицки и Лорин Шмидт предложили группе носителей испанского и немецкого языков поучаствовать в игре на запоминание. Участникам раздали списки слов из 20 неодушевлённых предметов (все слова на английском!), рядом с которыми были подписаны имена. Например, яблоко Патрик и мост Клаудия. Их задача – запомнить как можно больше. Результаты эксперимента показали, что слова и их имена запоминались лучше, если род объекта совпадал с полом имени. Вопрос 10. Слова «рас», «гацун», «таро» (суть эксперимента). Эксперимент, в котором использовались данные слова, был проведен немецким психологом Н.К. Ахом. Его целью была выработка у ребенка совсем новых, не существующих экспериментальных понятий. Для этого Ах пользовался словами как вспомогательными орудиями. Ах стремился экспериментально показать, что для возникновения понятий недостаточно установления механических ассоциативных связей слово-предмет, но необходимо наличие задачи, решение которой потребовало бы от человека образования понятия. Ах: «Испытуемый получает задачи, которые он может решить только с помощью некоторых сначала бессмысленных знаков. Знаки (слова) служили испытуемому в качестве средств для достижения известной цели, а именно для решения поставленных экспериментальных задач, и благодаря тому, что они получили такое использование, они приобрели определённое значение. Они стали для испытуемого носителями понятий» Эксперимент проводился таким образом: перед ребенком ставили набор фигур разной формы (шар, куб, цилиндр), разного размера (большие, маленькие) и разного веса (тяжелые и легкие). В задачу экспериментатора входило выработать у ребенка новое понятие (например, большой и тяжелый предмет, маленький и легкий и т.д.) с помощью условных слов. Так, ребенок брал большой и тяжелый цилиндр и читал при этом надпись, содержащую бессмысленный слог «рас»; это же слово он произносил, поднимая другие предметы обладающие теми же признаками. Другой предмет (маленький и легкий) он называл «гацун» и повторял это слово, поднимая предметы, обладающие теми же свойствами; наконец, предметы большие и легкие он называл условно «фал», а маленькие и тяжелые – «таро». В задачу ребенка входило, отвлекшись от индивидуальных признаков предмета, научиться владеть этими новыми комбинированными понятиями и, выработав их с помощью предложенных слов, суметь выбрать из общей кучи предметов фигуры, обладающие каждой из этих комбинаций признаков. В таких искусственных условиях прослеживалось, насколько ребенок оказывался в состоянии выработать новые понятия и насколько ему в этой задаче помогали слова. Опыты Аха распадались на две серии: сначала ребенок заучивал название каждого индивидуального предмета, затем надписи с «именами» убирались, и ребенок должен был выискать из всей серии предметы с именем «рас», «фал», «таро» и «гацун». Понятно, что закрепление всех этих комбинаций с помощью чисто механической памяти оказывалось невозможным, и успешное решение задачи показывало, что действительно соответствующее новое понятие было выработано. С одной стороны, далеко не все дети, как показывал опыт, могли овладеть этой задачей, и, с другой стороны, далеко не все овладевали ею с одинаковой легкостью. 11. Ассоциативный подход в описании значения слова (скрепка, скрипка, труба). Существует целый ряд различных подходов к значению слова и к его функционированию в речевой деятельности. Ассоциативный подход – в центря внимания оказывается ассоциативное значение, специфическая внутренняя структура, глубинная модель связей и отношений, которая складывается у человека через мышление, лежит в основе «когнитивной организации» его многостороннего опыта и может быть обнаружена через анализ ассоциативных связей слова. Используется метод свободных ассоциаций. Суть: испытуемому предлагается слово-стимул, на которое он должен отреагировать первым пришедшим ему на ум словом или словосочетанием. Слово-реакция и есть та лексема, которая связана со словом-стимулом. Связи между словами, возникающие в сознании, - ассоциативные связи (ассоциации). Ассоциации носят парадигматический (студент- заочник, институт) или синтагматический (студент – бедный, вечный, учится) характер. Парадигматические асс. могут образовывать синонимию (друг-товарищ), антонимию (друг-враг), гиперонимию (студент-учащийся), гипонимию (студент-отличник). Асс. в языковом сознании образуют асс. (семантические) поля, где слова, близкие по значению, объединяются в группы. Эксперименты А.Р.Лурии (советский психолог): болевой раздражитель в виде удара током. Три типа реакции: Нулевая – сосуды пальцев и головы не сжим и не расширяются Сосуды пальцев сжимаются, сосуды головы расширяются Наиболее сильная – сжимаются сосуды и пальцев, и головы Начало: одновременно с произнесением слова-стимула испытуемому (И.) наносился легкий удар током – вырабатывался условный рефлекс на слова -кошка и скрипка. Основная серия опытов: И. говорили слова, близкие по смыслу из группы муз. инструментов: виолончель, контрабас, смычок и т.д. На все слова реакция такая же, как и на слово скрипка. Вывод: в сознании чела существуют семантические поля, в кот. входят слова, объединяемые общим понятием (муз. инструменты) И. говорили слова из группы «муз. инструменты, но не струнные»: аккордеон, труба, саксофон. Реакция слабеет и приобретает ориентировочный х-р. Вывод: у выявленного семантического поля можно выявить центр и периферию, где связи между словами ослабевают. И. говорили слова, не связанные с музыкой: сапоги, шкаф, труба, печка. Отсутствие реакции. Слова шкаф и печка конкретизировали значение слова «труба», поэтому р-ции нет. Вывод: значения слов, входящих в различные семантические поля, конкретизируются в речевом контексте. И. говорили слова, сходные со словом-стимулом по звучанию, например, скрепка. Слабая ориентировочная реакция. Вывод: слова в нашем сознании связаны не только по смыслу, но и по форме. При этом связь по форме значительно слабее смысловой связи. №12. Схема знакообразования. Значение и смысл.  Знакообразование – это процесс преобразования фактов действительности в компоненты языка либо любой другой знаковой системы. Знакообразование – это непрерывные процесс преобразования реальности в компоненты мышления и замещение последних конвенциональными знаками. Референт – элемент действий. Действительность – это все сущее, материальное и идеальное, реально существующее воображаемое, принадлежащее сознанию и лежащее вне его. Репрезентация – это опредмечивание в знаке. Значение – это объективно сложившиеся в ходе истории общества система связей, которая стоит за словом. Это то, что объединяет носителей языка в той или иной номинации слова. Смысл – это индивидуальное значение слова с личностным субъективным опытом говорящего и с конкретной ситуацией общения. Всегда очевиден для говорящего, но не всегда понятен окружающим. Вопрос 13. Проблема внутренней речи. Л.С. Выготский: речь для себя, абсолютная предикативность, преобладание смысла над значением. Сегодня не вызывает сомнения, что мышление и речь связаны, но остаются вопросы: «Что лежит между мыслью и словом?» и «Как происходит движение от мысли к слову?» Отечественная психология и психолингвистика опирается на научные концепции Л.С. Выготского и Н.И. Жинкина. Основополагающим трудом в этой области является книга Л. С. Выготского «Мышление и речь». Две принципиально важные категории концепции Выготского - значение и смысл. Значение– это объективно сложившаяся в ходе истории общества система связей, которая стоит за словом; Смысл– это индивидуальное значение слова, которое связано с личностным субъективным опытом говорящего и с конкретной ситуацией общения. Смысл соотносится с мыслью, всегда очевиден для говорящего и не всегда понятен окружающим. Он содержит в себе то, что должно воплотиться в речи. Значение же реализуется в речевом произведении и понятно всем участникам коммуникации. Смысл преобладает над значением, так как слова внутренней речи идиоматичны. Следовательно, движение от мысли к слову - это превращение личностного смысла в общепонятное значение. Но сама мысль зарождается от различных потребностей человека, а значит, за мыслью всегда стоит мотив, то, ради чего мы говорим. Мотив – первая инстанция в порождении речи. Но он же и последняя инстанция при восприятии речи. Таким образом, ситуация порождает мотив, который воплощается в интенции (коммуникативном намерении говорящего). При восприятии же мы «восходим» от понимания слов к пониманию смысла и через него – мотива. Превращение мысли в слово совершается во внутренней речи, которая состоит из предикатов, ключевых слов, содержащих суть информации. Мысль уже содержит в себе то, о чем пойдет речь, следовательно, в специальном обозначении это не нуждается. Специального обозначения требует то, что будет сказано о предмете речи. Тема, известная информация, может не обозначаться, а новая информация, рема, должна быть обозначена. Таким образом, внутренняя речь – это набор рем будущего речевого произведения. Внутренняя речь – это речь свернутая, сжатая, деграмматикализованная. Ее еще нет у дошкольника, ее формирование завершается к 10-11 годам Уже на этапе зарождения интенции, т. е. до того, как начинается вербализация мысли, человек уже знает, о чем он будет говорить. «Вербальная оболочка» замысла может варьироваться, но сам замысел изначально присутствует. Происходит определенная борьба между индивидуально-личностным смыслом и общепонятным значением, которая требует сложнейшей работы по их совмещению: смысл необходимо передать при помощи языковых средств, являющихся носителями коллективных значений. Результат этой работы не всегда удовлетворяет самого говорящего. Вербальная форма не всегда адекватно выражает тот смысл, который он хотел передать. Ученик и соратник Выготского С.Л. Рубинштейн предложил более мягкую формулировку: «В речи мы формулируем мысль, но, формулируя, мы сплошь и рядом ее формируем». Еще одна важная мысль Выготского: единицы мысли и единицы речи не совпадают (известная метафора ученого – нависшее облако-замысел, проливается дождем слов). Следовательно, существует два различных языка: язык мысли и язык слов. Согласно концепции Л. С. Выготского, у внутренней речи «свой особый синтаксис», что находит свое выражение в кажущейся отрывочности, фрагментарности, сокращенности внутренней речи по сравнению с внешней. Основной синтаксической формой внутренней речи Л. С. Выготский считал «чистую и абсолютную предикативность». Такая особенность присуща диалогической форме внешней речи при наличии определенной психологической близости собеседников, когда возможно понимание «с полуслова», «с намека». При общении человека с самим собой возможна передача почти без слов самых сложных мыслей, что приводит к господству чистой предикативности во внутренней речи. Синтаксис ее максимально упрощен, следствием чего является «абсолютное сгущение мысли». 14. Постулаты структурализма vs постулаты социолингвистики. |