Философия. Философия Антонов В.Л. 19119. 1. Введение Философия

Скачать 1.55 Mb. Скачать 1.55 Mb.

|

|

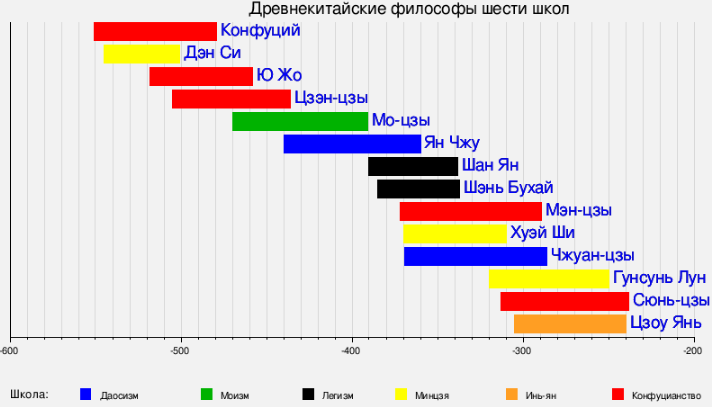

1. Введение Философия как самостоятельная дисциплина возникает в середине I тысячелетия до н. э. одновременно в трёх очагах древней цивилизации — в Китае, Индии и Древней Греции. Её рождение сопровождалось переходом от мифологического мировосприятия к мировоззрению, опирающемуся на знание, обретённое в интеллектуальном поиске. В Индии систематизированное философское знание формировалось через оппозицию брахманизму. В VI—V веках до н. э. здесь появляется множество течений, критических в отношении предписаний ведийской религии. Развитие шраманских школ приводит к становлению философских систем Индии, основными из которых стали адживика, джайнизм и буддизм. В Китае становлению философии также способствовали аскетствовавшие бродячие мудрецы. Многие учения формируются на анализе или критике таких древних памятников культуры, как «Ши цзин» («Канон стихов») и «И цзин» («Книга перемен») (для сравнения, в Индии эту роль выполняли Упанишады и Ригведа). Однако в отличие от Индии здесь обособляются два главенствующих мировоззренческих направления — конфуцианство и даосизм. Первое и вовсе во II веке до н. э. приобретает официальный статус государственной идеологии. Восто́чная филосо́фия[1] зародилась практически одновременно с философией Древней Греции и представляет собой крупный и своеобразный пласт мировой философии. Наиболее общепринятым является включение в данное понятие философских традиций древних Китая и Индии как противовес аналогичным традициям античной Европы. Но, в целом, сюда же можно включить и мировоззренческие системы других азиатских цивилизаций древности, наиболее представительными из которых являлись (являются) Вавилон, Персия, Япония, Корея, позже — мусульманский мир. Наиболее часто восточной философии приписываются следующие отличительные (от западной философии) черты: интуитивизм, интровертность (обращенность к внутреннему миру человека), единство субъекта и объекта, спиритуальность и другие. Индийская философия. История индийской философии С древнейших времён развивалась непрерывно, без крутых поворотов, подобных тем, какие пережила часто менявшая направление своего развития западная философия. Её древнейшие тексты содержатся в Ведах (1500 до н. э.). Почти вся литература по индийской философии написана на языке санскрит. Поскольку большая часть изменений в индийской философии была связана с комментированием основных, признанных авторитетными текстов, старые европейские философские исследователи полагали, что индийскую философию следует определить как предысторию философии, в то время как в действительности её развитие шло параллельно с развитием западной философии, хотя и в других формах. Вопрос о существовании в Индии эквивалента европейского термина «philosophia» — традиционный предмет дискуссии в индологии, на который учёными и философами даются разные, зачастую противоположные ответы. Подобно средневековой западноевропейской философии, индийская философия также занималась преимущественно религиозными проблемами. Однако она уделяла больше внимания размышлениям над познанием трансцендентного. Поскольку индусы верят в вечность циклически возобновляющегося мирового процесса, в индийской философии не было создано собственно философии истории. Эстетика и учение об обществе и государстве являются у них особыми, отдельно стоящими науками. В своём историческом развитии индийская философия распадается на три периода: Ведийский период (1500—500 гг. до н. э.). Классический, или брахмано-буддийский (500 до н. э. — 1000 н. э.). Период послеклассический, или индуистский (с 1000). Ведийский период Мировоззрение Ригведы и других вед, а также брахманизма (тексты о жертвоприношениях, с 1000 года до н. э.), — представляет собой крайний плюрализм: боги, люди, животные, растения, элементы, времена года, стороны света, жертвоприношения, качества, части тела, духовные способности и т. д. — все являются наделёнными жизнью субстанциями, которые связаны друг с другом, взаимно проникают друг в друга и могут превращаться одна в другую, что достигается посредством магических действий. Число этих возможностей уменьшается, поскольку мы всё больше и больше обнаруживаем их генетическое отношение друг к другу: каждый огонь есть проявление Бога огня, каждый глаз — проявление Бога солнца и т. д. Мир и его явления рассматриваются как совершенствование первичной сущности (пуруши). В философских трактатах упанишад (тайное учение, с 800 до н. э.) учение о всеобщем единстве находит свою действительную для всего позднейшего времени форму во взгляде, что в основе космоса лежит вечно сущее — Брахман, из которого развилось всё существующее, и которое тождественно вечному внутреннему ядру индивида, Атману. Там же развивается теория о переселении душ, о сказывающемся впоследствии действии хороших и дурных поступков —карме, которая обусловливает новое существование живого существа, как и страстное желание вырваться из кругооборота повторяющихся рождений —сансары — благодаря аскетизму и приобретению высшего познания — решающего фактора всей последующей истории духа. [2] 1.2. Китайская философия Кита́йская филосо́фия (кит. 中国哲学) является частью восточной философии. Её влияние на культуры Китая, Японии, Кореи, Вьетнама равнозначно влиянию древнегреческой философии на Европу. [5] Предыстория китайской философии (до VI века до н. э.)В древней китайской философии господствующим было религиозно-мифологическое мировоззрение. Древние китайцы полагали, что всё в мире зависит от предопределения Неба, главным управителем которого считался Шан-ди. Ему повиновались многочисленные боги и духи, многие из которых имели явное сходство с животными, птицами или рыбами, были полуживотными — полулюдьми. «Волю Неба» можно узнать через предзнаменования и гадания. Важнейшим элементом древнекитайской религии был культ предков и мифических героев древности. В это же время, согласно древнейшим письменным памятникам Китая, некоторые мыслители высказали ряд философских идей и выдвинули термины, которые впоследствии стали важнейшими понятиями китайской философии: Ши Бо выдвинул понятие гармонии (хэ), глава придворных летописцев и астрономов царства Цзинь Ши Мо (Цай Мо) (VIII век до н. э.) выдвинул идею «парности всех вещей», сановник (дафу) царства Чжоу Бо Янфу (VIII век до н. э.) объяснял происшедшее в 780 году до н. э. землетрясение нарушением взаимодействия сил инь и ян. В VII—VI веках до н. э. некоторые философы Древнего Китая стремились объяснять мир уже исходя из непосредственного созерцания природы. Судя по книге Ши-цзин, в этот период в китайской философии господствует культ Неба, который не только объясняет движение звёзд закономерностями естественных процессов, но и связывает их с судьбами государств и отдельных людей, а также с заповедями морали. Древняя китайская философия (VI—II века до н. э.)Глубокие политические потрясения в VII—III веках до н. э. — распад древнего единого государства и укрепление отдельных царств, острая борьба между крупными царствами — нашли своё отражение в бурной идеологической борьбе различных философско-политических и этических школ. Период Чжаньго в истории Древнего Китая часто называют «золотым веком китайской философии». Именно в этот период зарождаются понятия и категории, которые затем станут традиционными для всей последующей китайской философии, вплоть до новейшего времени. В этот период свободно и творчески существовало шесть основных философских школ: даосизм (даоцзя): Вселенная является источником гармонии, поэтому всё в мире, от растения до человека, прекрасно в своём естественном состоянии. Лучший правитель — который оставляет людей в покое. Представители этого периода: Лао-цзы, Ле-цзы, Чжуан-цзы, Ян Чжу, Вэнь-цзы, Инь Си. Представители более позднего даосизма: Гэ Хун, Ван Сюаньлань, Ли Цюань, Чжан Бодуань конфуцианство (жуцзя): правитель и его чиновники должны управлять страной по принципам справедливости, честности и любви. Изучались этические правила, социальные нормы и регулирование управления деспотическим централизованным государством. Представители: Конфуций, Цзэн-цзы, Цзы Сы, Ю Жо, Цзы-гао, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. моизм (моцзя): смысл учения заключался в идеях всеобщей любви (цзянь аи) и преуспеваемости, все должны печься о взаимной пользе. Представители: Мо-Цзы, Цинь Хуали, Мэн Шэн, Тянь Сян-цзы, Фу Дунь. школа законников («фа-цзя», по-европейски — легизм): занималась проблемами социальной теории и государственного управления. Представители: Шэнь Бухай, Ли Куй, У Ци, Шан Ян, Хань Фэйцзы; часто также сюда относят Шэнь Дао. школа имён (минцзя): несоответствие названий сущности вещей ведёт к хаосу. Представители: Дэн Си, Хуэй Ши, Гунсунь Лун, Мао-гун. Иногда относят Инь Вэня. школа «инь-ян» (инь ян цзя) (натурфилософы). Представители: Цзы-вэй, Цзоу Янь, Чжан Цан. В большинстве школ преобладала практическая философия, связанная с проблемами житейской мудрости, нравственности, управления. Теоретическая база была наиболее развита в даосизме; в остальных же школах мировоззренческие основания были или слабы, или заимствованы из других школ. Завершение классического периода древней китайской философии, занимающего важное место в её развитии (конец III века до н. э.), ознаменовалось преследованиями философов и сожжением манускриптов. [3]  2. Общая характеристика древнего востока. 2.1. Жизненная ориентация Восточной философии. Если для западной традиции свойственно чередование эссенциальной философии (философии сущности) и экзистенциальной философии (философии существования), то для восточной традиции характерно преобладание философии второго типа. Философия существует для жизни и должна проявляться и использоваться во всех ее сферах: частной, общественной, международной и т. д. — это первое положение, из которого исходили мыслители Востока. При этом если мудрецы древней Индии делились с учениками знанием о том, как уйти из этого мира, то китайские мыслители учили тому, как выжить в существующей реальности. «Первое близко к религиозному опыту. Второе — к житейской мудрости». 2.2. Ключевые особенности философии древнего востока 1. Синтез природного, духовного и телесного. Если для европейской традиции характерен ярко выраженный антропоцентризм, коренящийся уже в христианстве, и трансформировавшийся в энергетизм в новоевропейской философии, то в восточной философии только в согласии с собственным духовным и жизненным опытом, не нарушая гармонии окружающего мира и не нанося ему вреда, возможно решение основных проблем человеческого бытия. 2. Целостность, синтетичность гносеологической (познавательной) установки в Восточной философии, отсутствие чистой рациональности и субъект-объектности в познании, утвердившейся в Западной философии в Новое время. Познание людьми истины основывается не только на интеллекте. Оно опирается на целостный опыт, в основе которого лежат чувства. И игнорировать их нельзя. Истина постигается не только в процессе познания, но и в процессе созерцания, понимаемого как тождественность Я и не-Я, когда Я — это всеобщее, единичное, неизменное, а не-Я — это существующий мир, в котором Я действует. Если для западного мышления традиционен принцип двойственности — «одно и другое», то для восточного мышления принцип недвойственности — «одно в другом», «одно во всем и все в одном». Этот целостный взгляд на мир — первый и главный признак «просветления». 3. Целостность восточного стиля мышления во многом связана с особенностями языка. Для Запада характерен атомарный характер алфавитного языка, аналитическая структура слова, где самостоятельную семантическую нагрузку несут отдельные его части (корень, суффикс, приставка и т.д.), которые сообщают грамматический смысл целому, механически собранному из этих частей. За словом алфавитного языка стоит понятие, образное содержание которого почти полностью устранено. Для восточной культуры характерна целостность иероглифического знака, заданная самой графической структурой иероглифа. Понятие слито в восприятии со своим образом, запечатленным символически-графически, и раскрывается через целостную образность знака. При этом в западной культуре языку отведена роль средства выражения, фиксации и трансляции смысла. В восточной традиции иероглиф не просто транслирует смысл, а содержит его в себе, в том числе в своем внешнем виде. 4. Многогранность истины. Если в классической европейской философии преобладал рационализм, ориентированный на поиски объективной общезначимой истины, то мыслители Востока были убеждены, что истина многогранна, она никогда не может быть выражена полностью, различные воззрения на нее представляют лишь ее различные стороны. Но в любом случае ее познание предполагает «выход» на высший, интуитивно-мистический уровень: слияние с Абсолютом, с космическим законом, переживание, а не только осмысление своего единства с миром. При этом они делали вывод, что имеются разные пути к совершенству и любой из них может быть принят в соответствии с внутренней склонностью индивида. 5. Антропологический перфекционизм, т.е. представление о том, что конечной целью каждого индивида должно быть совершенствование самого себя, так как только через собственное совершенствование можно поднять мир до совершенства, а также приблизиться к Абсолюту. Именно в таком контексте понимания роли и значения философии в жизни людей происходило ее формирование в Индии и Китае. 2.3. Общая характеристикаВ I тыс. до н. э. в Китае и Индии стала формироваться собственная самобытная философия, которой было суждено войти в историю как философия Древнего Востока. Ее становлению способствовал особый уклад жизни, климат, социальные, экономические, духовные условия, которые были присущи этим древним государствам. 2.3.1. Философия Древней ИндииИндийская философия вобрала в себя все воззрения древних философов, как атеистического, так и религиозного склада мышления. К ее особенностям относят: Деление общества на варны – социальные сословия, принадлежность к которым давалась человеку при рождении. Все население Индии было разделено на 4 варны: брахманы – жрецы (высшее сословие), кшатрии – воины и правители, вайшьи – ремесленники и шудры – слуги (самое низшее сословие). Самая тесная связь с религией, в которой присутствовало огромное количество богов – более трех тысяч на все случаи жизни. Полная уверенность в том, что космос представляет собой живую субстанцию. Одним из центральных положений индийской философии является признание существования кармы – неотвратимого закона причины и следствия. Суть кармы заключается в том, что список добродетелей и греховных деяний человека на протяжении его жизни определяет его дальнейшее перерождение. [4]  2.3.2.Философия Древнего КитаяДревний Китай характеризовался деспотически-монархическим типом правления государства. В основе социального строя была семья, центральное место в которой занимал глава семейства. Государственный строй представлял собой аналогию подобного семейно-кланового подчинения. Беспрекословное послушание, консерватизм, обязательность ритуалов и преклонение перед традициями – все это легло в основу философии Древнего Китая. Среди имен древнекитайских философов наиболее ярко выделяются два: Конфуций и Лао-Цзы. В центре конфуцианской философской системы находился человек, коллектив, все общество в целом. Благо народа возможно лишь в том случае, когда каждый отдельный человек будет стремиться к внутренней добродетели, морали и самосовершенствованию. Мудрый правитель должен служить примером для своих подчиненных, отвергнув политику подавления и угнетения.  В философском течении под названием даосизм, адептом которого выступил философ Лао-Цзы, центральное место занимает Дао – универсальный закон мироздания, всего сущего в мире. Гармония в природе, согласно даосизму, возможна только в единстве двух противоположностей – Инь (женское начало) и Ян (мужское начало). Несмотря на различия в трактатах китайских и индийских мыслителей, продиктованных принципиально разным государственным строем, можно выделить общие особенности философии Древнего Востока. Она носит консервативный, патриархальный характер, и самым тесным образом связана с религией.[4] 3. Отличие древневосточной философии (Китай, Индия) от древнезападной философии (Греция) Древневосточная философия по целому ряду параметров отличается от от древнезападной. Философия Древнего Востока имеет мифогенный характер, то есть, возникает и развивается, опираясь на предшествующую мифологическую традицию. Так, большинство фундаментальных мировоззренческих категорий восточной философии были заимствованы из древней мифологии (напр., «нирвана», «карма», – в Индии, «дао» – в Китае). Между тем, древнегреческие философы сознательно создавали свои философские концепции как противоположность мифологическим историям об олимпийских богах, опираясь на знания и вводя в употребление новые понятия и категории («причина», «следствие», «случайность», «материя» и т.п.), которыми до сих пор пользуется современная наука; поэтому можно сказать, что древнегреческая философия носит гносеогенный характер1. В центре внимания мыслителей Древнего Востока всегда находился человек – его жизнь и смерть, внутренний мир и поведение в обществе. Иначе говоря, для древневосточной философии характерен антропоцентризм, в отличие от космоцентризма античной философской традиции (термином «космос» в Древней Греции обозначался упорядоченный и структурно организованный мир, возникший из хаоса). Поэтому в то время как для западноевропейской традиции ядром философии были онтологические и гносеологические проблемы, философия Древнего Востока развивалась, прежде всего, как совокупность нравственных и социально-политических теорий. Восточная философия носит религиозный характер, ибо по своему содержанию и последующему развитию всегда была связана с религией (западная философия – с наукой). Античная философия, в отличие от восточной, развивалась обособлено от религии. На Древнем Востоке знание носило сакральный (лат. sacri – священный) характер и не было таким общедоступным, как на Западе. Философ в Древней Греции – это, прежде всего, ученый, исследователь природы. Философ на Востоке – это учитель (Гуру – в Индии, Цзы – в Китае), постигший истину, зачастую, иррациональным способом (медитацией). Не случайно крупнейшие философские школы на Древнем Востоке со временем эволюционировали в религии (например, буддизм стал мировой религией, а даосизм и конфуцианство - национальными религиями Китая), а их основатели (Сиддхартха Гаутама, Лао-Цзы и Конфуций) стали объектами поклонения и религиозного почитания. Античная философия стремилась рационалистически объяснить мир, в то время как восточная характеризовалась морально-этическим направлением, стремлением к поучениям, наставлениям праведной жизни. Человек на Востоке стремится изменить свое сознание и поведение так, чтобы не разрушить уже сложившуюся до него мировую гармонию. Главными ценностями провозглашались «не-невежество», «не-алчность» и «не-насилие»: идеал мудрого, доброго и не разрушающего свой мир человека. В этом – значение и актуальность древневосточной философии. Восточная наука носила организованный и коллективный характер и подчинялась управленческой бюрократии. В Европе наука была делом отдельных личностей. Философ древнего Востока— это, как правило, жрец или чиновник, который комментировал или исправлял своих предшественников. Греческий философ был нацелен на изменение представлений о мире, на создание нового знания. Изречения крупного восточного философа являлись догмами, заучивались наизусть без каких-либо сомнений, что контролировалось государством. В Афинах каждый философ выносил свои мысли на суд публичной критики. Каждый свободный человек в демократической среде Афин получал возможность утверждать себя в качестве личности в общественной и духовной сферах, по-этому стремился отстаивать принадлежащие лишь ему идеи. Есть различия в решении проблем познания. В западной философии познание рассматривается не только как эмпирическое, чувственное и рациональное, но и как логическое, т.е. дается разработка проблем логики. Большой вклад в их изучение внесли Сократ, Платон, особенно Аристотель2. В восточной философии фактически проблемой логики занималась лишь индийская школа ньяя (санскр. буквально – правило, рассуждение, вхождение в предмет, логика). Ньяя подчеркивала важность умозрения для решения философских проблем. Она исследует четыре источника достижения истины: восприятие, вывод, сравнение, доказательство. Эти источники ведут к достоверному познанию. В целом же для древневосточной философии более характерно самопознание. Вся духовная цивилизация Востока несет в себе обращение к бытию личности, ее самосознанию и самосовершенствованию через уход от материального мира, что не могло не сказаться на всем образе жизни и способах освоения всех ценностей культуры народов Востока. Духовная цивилизация Запада оказалась более открытой изменениям, поискам истины в различных направлениях, в том числе атеистическом, интеллектуальном, практическом. [6] 4. Заключение Изучение стран Востока выявило под покровом их экзотических одежд идеи, стремления и надежды, свойственные людям всех континентов. Запад и Восток шли к истине очень сходными дорогами. Но если западный мир открыл путь абстрактного мышления, противопоставив субъекта объекту деятельности, то Восток нашел себя в созерцании, сосредоточении, самопознании и самоуглублении. К характерным чертам древневосточной философии можно отнести обращение к внутреннему миру человека, оперирование образами и эмоциями, нежели логикой, широкое объяснение понятия разума и тесная взаимосвязь с религией. Восточная мысль исходит из непосредственного восприятия жизни, не противопоставляя ее собственной цели. Восточные мыслители не сомневались в наличии тесной связи не только между природой и человеком, но и между общественными явлениями и человеческими поступками, с одной стороны, и природными явлениями - с другой. Мыслители Востока напрямую выводили порядок и спокойствие в обществе из поступков людей согласно естественным законам. Список используемой литературы. 1. Восточная философия (википедия) 2. Шохин В. К. Философия в Индии // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. 3. Философия Китая (википедия) 4. Философия древней Индии и Китая 5. Китайская философия / А. И. Кобзев // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Мысль, 2010. — 2816 с. 6. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013, с. 84. 7. Философия: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — 2-еизд., испр. и доп. — M.: Юристъ. 2004, с. 37. 1 2 |