Идейные течения и общественные движения в России во второй половине ХIХ века. история. 18. Идейные течения и общественные движения в России во второй половине хiх века

Скачать 136.8 Kb. Скачать 136.8 Kb.

|

|

| | Выполнил: студент гр. ЭЭЗ-171 Дрынкин С.М. Проверил: Преподаватель кафедры ИКС Ануфриева Е.В. |

Волгоград 2022

Содержание

Введение 3

1 Предпосылки к появлению течений 4

2 Общественное движение 30-50-х гг. XIX века 10

3 Рабочее движение в России в 60 - 80-х гг. XIX в. 18

Заключение 21

Список использованных источников 22

Введение

Эта тема дала мне понять то, что и в то время происходили разногласия между правительством и народом, что так же шла борьба за то, кто будет править государством и по какому идейному течению будут все жить. Изучая эту тему можно увидеть, что не одно идейное течение не было доведено до ума. Никто не обратил внимание на то, что их программа не доработана, все лишь только рвались к власти, стремились быть первыми, лучшими, забывая про все. Все хотели ускорить развитие страны, перепрыгнув целую ступень развития общества, забыв о том, какое время переживали они в начале XIX в. Вторая половина XIX в протекала очень бурно. Все эти стычки, аресты революционеров, только сбивали народ, который метался из стороны в сторону, не зная куда приткнуться, какому движению следовать. Россия стояла перед выбором: реформы или революция. Власть понимала, что нужны перемены и в то же время они стремились не допустить смуты, которая была неизбежна в условиях осуществления слишком решительных преобразований. Большой вес имели силы, выступавшие против всяких изменений. Поэтому было много противоречий и непоследовательности в полосе реформ. Венцом усилий властей по преобразованию общества стала эпоха "Великих реформ" 60 - 70-х гг. XIX в. Она ликвидировала крепостное право и открыла возможность ускоренного перехода к индустриальному обществу, но никто не смог правильно воспользоваться этим шансом, надеясь на то, что построение правового государства и формирование гражданского общества смогут решиться в XX в.

1 Предпосылки к появлению течений

“Всякая народная индивидуальность, как и индивидуальность человека, есть микрокосмос и потому заключает в себе противоречия, но это бывает в разной степени. По поляризованности и противоречивости русский народ можно сравнить лишь с народом еврейским. И не случайно, именно у этих народов сильно мессианское сознание. Противоречивость и сложность русской души, может быть, связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное.”

Объяснение этому простое и кроется в истории. Первый прообраз России-это Киевское княжество, оно сформировалось достаточно поздно относительно других государств Европы (882 год Киевская Русь/ 6 век первых Европейских государств). Однако, не смотря на это, Киевская Русь начала быстро прогрессировать и нагонять Европу в развитии, период феодальной раздробленности также совпал с этим периодом в Европе. И религия , как тормоз развития, мешала примерно одинаково. Но со временем развитие начало всё больше замедляться в 12 веке в Европе период раздробленности подходил к концу, на Руси он был в самом разгаре. Наступали переломные времена для развития страны. Более того, изначально Россия двигалась в сторону европейской культуры будущего. Появлялись математики масштаба Кирика Новгородца (12 век), летописи, первые художественные произведения (знаменитое “Слово о полку Игореве).

Зарождалась страна европейского вида со своими индивидуальными и привлекательными чертами, диктуемыми географическим положением, более ранней слабой коммуникацией с народами запада и связью с отдалённым положением от центра европейской культуры на тот момент. Такими как: свободолюбие (долгое время у славян не было мощной централизованной тоталитарной власти), особая близость к природе, известно, что славяне даже не имели в обиходе будущего времени, что говорит об уникальности формы мышления. И тут что то начало идти не так. В Европе начала исчезать феодальная раздробленность, начали появляться школы и университеты в весомых количествах (14-15 век). Появлялись учёные типа Бэкона или Коперника, которые толкали Европу в эпоху Возрождения.

В это время на Руси, в которой трудно было в какое-то время даже выделить центр ,началось время жуткой раздробленности, татарского и православного ига.

“Московский период был самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу, И по недоразумению его идеализировали свободолюбивые славянофилы”.

“ В Московской России была настоящая боязнь просвещения. Наука вызывала подозрение, как "латинство". Москва не былa центром просвещения. “

Полное отделение от цивилизации, разгул мракобесия и жестокости уничтожил, откинул Русь к началу. В то время, как Европа развивалась, Русь деградировала. Самое тёмное время. Гнёт религии, безграмотность, гнёт феодалов, татарское иго, распри князей. После временного подъёма при Иване 3 (конец 15 века) Россия потихоньку пришла к смутному времени (начало 17 века). Человеком, который вернул Россию на мировую арену, был Пётр 1 (рубеж 17-18 века).

Он осознавал дикую отсталость России от более развитой Европы. Этот царь был на мой взгляд самым первым западником. Пётр видя успехи европейского сегмента человеческой цивилизации решил взять их пример, как наиболее развитых. Это дало импульс для развития России на много лет вперёд. Заложение первых учебных завидений дало толчёк к развитию образования, управленчиская(создание антикоррупционного органа), обласная, военная(создание армии по заподному образцу) ,финансовая судебная( создание структуры судов от местных к высшим) реформы к укреплению России.

“Также характерно для русской религиозности юродство — принятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов миру. Иосиф Волоцкой и Нил Сорский являются символическими образами в истории русского христианства. Столкновение их связывают с монастырской собственностью. Иосиф Волоцкой был за собственность монастырей, Нил Сорский — за нестяжательство. Но различие их типов гораздо глубже. Иосиф Волоцкой представитель православия, обосновавшего и освящавшего Московское царство, православия государственного, потом ставшего императорским православием. Он сторонник христианства жестокого, почти садического, властолюбивого, защитник розыска и казни еретиков, враг всякой свободы. Нил Сорский сторонник более духовного, мистического понимания христианства, защитник свободы по понятиям того времени, он не связывал христианство с властью, был противник преследования и истязания еретиков. Нил Сорский — предшественник вольнолюбивого течения русской интеллигенции. Иосиф Волоцкой — роковая фигура не только в истории православия, но и в истории русского царства. Его пробовали канонизировать, но в сознании русского народа он не сохранился, как образ святого. Вместе с Иоанном Грозным его нужно считать главным обоснователем русского самодержавия. Мы тут прикасаемся к двойственности русского мессианского сознания и к его главному срыву. После народа еврейского, русскому народу наиболее свойственна мессианская идея, она проходит через всю русскую историю вплоть до коммунизма. Для истории русского мессианского сознания очень большое значение имеет историософическая идея инока Филофея о Москве, как Третьем Риме 2. После падения православного Византийского царства. Московское царство осталось единственным православным царством. Русский царь, говорит инок Филофей, «един-то во всей поднебесной христианский царь». «Престол вселенския и апостольския церкви имел представительницей церковь Пресв. Богородицы в богоносном граде Москве, просиявшую вместо Римской и Константинопольской, иже едина во всей вселенной паче солнца светится». Люди Московского царства считали себя избранными народом. Некоторые, как, например, П. Милюков, указывают на славяно-болгарское влияние на московскую идеологию Третьего Рима. В чем была двойственность идеи Москвы — Третьего Рима? Миссия России быть носительницей и хранительницей истинного христианства, православия. Это призвание религиозное. «Русские» определяются «православием». Россия единственное православное царство и в этом смысле царство вселенское, подобно первому: и второму Риму. На этой почве происходила острая национализация православной церкви. Православие оказалось русской верой. В духовных стихах Русь — вселенная, русский царь — царь над царями, Иерусалим та же Русь, Русь там, где истина веры. Русское религиозное призвание, призвание исключительное, связывается с силой и величием русского государства, с исключительным значением русского царя. Империалистический соблазн входит в мессианское сознание. Это все та же двойственность, которая была и в древнееврейском мессианизме. Мессианско-эсхатологический элемент у инока Филофея ослабляется заботой об осуществлении земного царства. Духовный провал идеи Москвы, как Третьего Рима, был именно в том, что Третий Рим представлялся, как проявление царского могущества, мощи государства, сложился как Московское царство, потом как империя и, наконец, как Третий Интернационал. Царь был признан наместником Бога на земле. Царю принадлежали заботы не только об интересах царства, но и о спасении души. На этом особенно настаивает Иоанн Грозный. Соборы созывались по повелению царей. Поразительно малодушие и угодничество собора 1572 г. Желание царя было законом для архиереев в церковных делах. Божье воздавалось кесарю. Церковь была подчинена государству не только со времен Петра Великого, но и в Московской России. Понимание христианства было рабье. Трудно представить себе большее извращение христианства, чем отвратительный «Домострой». Ив. Аксаков даже отказывался понять, как такую низкую мораль, как мораль «Домостроя», мог породить русский народный характер. Идеология Москвы, как Третьего Рима, способствовала укреплению и могуществу Московского государства, царского самодержавия, а не процветанию церкви, не возрастанию духовной жизни. Христианское призвание русского народа было искажено. Впрочем, то же случилось и с первым и вторым Римом, которые очень мало осуществляли христианство в жизни. Московская Россия шла к расколу, который стал неизбежен при низком уровне просвещения. Московское царство было тоталитарным по своему принципу и стилю. Это была теократия с преобладанием царства над священством. И вместе с тем, в этом тоталитарном царстве не было цельности, оно было чревато разнообразными расколами.”

Религия. Христианство (которое тоже пришло из западной культуры, хоть и с юга, при чём не со средневекового, а с Византии- последователя античной культуры и как бы это не звучало глупо, более близкого к современному виду Европы) так прочно впечаталось в сознание русского народа, что стало его полноправной частью. Однако оно своими деспотизмом, мракобесием и продажностью одна из сил ответственных за отсталось Руси. Она ответственна за измение самосознания русских от республеканского, способного менять князей и обходиться без централизованной власти, заниматься наукой и быть самодостачными личностями до фанатичного монархического , видящего в царе наместника бога и ставящего веру выше осозного существовая. Проще говоря религия сделала из гордого дуба деревянных марионеток . При чём уже со времён Ивана 3 точно, церковь была служанкой государства и государственной идеологии. Именно поэтому во время шума вокруг личности Ньютона на западе в России были казни на почве минимальных разногласий на предмет религиозных обрядов. Тот самый раскол церкви созданный Никоном(1656 и 1666 год). И опять Пётр 1 вносит свой вклад . Он урезал власть церкви и ослабил её гнёт. Провёл церковную реформу — комплекс мер, проведенный в период 1701-1722 годов для снижения влияния церкви, её независимости и усиления контроля над её административными и финансовыми вопросами. Одним из главнейших преобразований стала фактическая ликвидация должности Патриарха и утверждение 25 января 1721 года нового высшего церковного органа — Святейшего правительствующего Синода, или Духовной Коллегии.

И так стоит заметить , что истинная славянская уникальность умерла где-то во времена зависимости от Золотой орды. Плюс ко всем полнейшее порабощение крестьян сделало их рабами. А раб, как известно, не имеет национальности .Этом во многом способствовало крепостное право( впервые появилось , как прообраз этого явления в 15 веке в Московском княжестве, а при Екатерине (практически вся 2 половина 18 века) приобрела катастрофический уровень) и религия , которая воспитывала людей быть покорными и не пускать грешные мысли в голову.

Из всего этого можно сделать такой вывод особый путь мог сложиться в 12 веке , при чём мог идти только путём перенимания опыта.Все векторы , то есть пути развития, равны у всех народов- это развитие науки, производства, творчества ,поддержание ценностей свободного и интеллектуального человека. Особыми у этого пути могут быть лишь конкретные черты, которые бы появлялись из-за некоторых уникальных положительных особенностей , которые бы способствовали своему уникальному вкладу в общенациональное развитие . Но тем не менее исторически сложилось убеждение об особой миссии России и русских, их уникальной уникальности. Второе при чём в какой-то мере правда.

Таким образом во время , когда всё больше Россия стала становиться на западные рельсы и думающая прослойка людей начала становиться шире ( 30-50 ее годы 19 века),стали формироваться общественные движения со своим философским политическим взглядом.

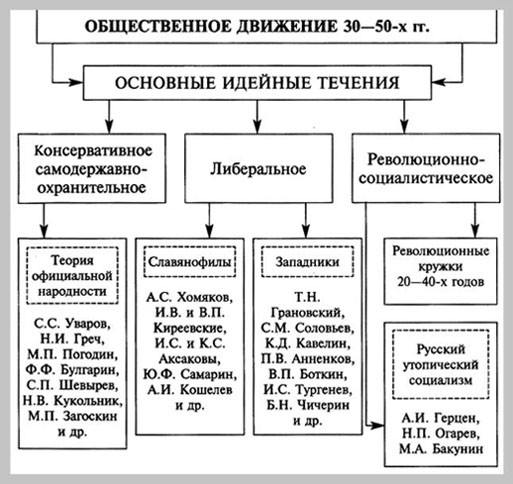

2 Общественное движение 30-50-х гг. XIX века

В это время зародилось достаточно много общественных течений , но стоит выделить , как основные идейные течения: консервативные ( сторонники теории официальной народности, правые, монархисты), либеральное (сторонники славянофильской позиции и сторонники западнической позиции) и революционно – социалистическое течение ( сторонники русского утопического социализма).

Начну с наименее интересных персонажей - консерваторов. По сути С.С.Уваров по просьбе Николая 1 создал идеологию “ Теория официальной народности” в 1833 году стоящей на 3 китах Православие (без любви к вере предков народ погибнет), Самодержавие (основное условие политического существования россии) ,Народность(сохранение народных традиций). В основмом эта теория говорит следующее : Россия процветает, лидирует в мире , народ просвящён и духовно богат, а значит ничего менять не надо, но расслабляться нельзя, нужно бросить все силы на сохранение нынешнего положения дел. Вообще Николай 1, и по сути всё спонсируемое им это течение, любили создавать мифы, чтобы как то поддерживать веру в идеологию. Например, война с Наполеоном 1812 года стала Великой Отечественной именно по указу Николая 1. Вся эта партия не выдерживает критики не только в плане неспособности выстоять против логических довыдов о неправильности высказываемых выводов о положении дел в стране и высмеивания её основных позиций (Самодержавия, Православие, Народность), но и в моральном , Чаадаева посадили под домашний арест за высказывание мыслей идущих против их теории. В общем обычная идеологическая партия власти, чья цель остаться на своём месте. В неё входили граф Уваров, писатель Греч, историк и публицист Погодин и д.р.

Далее Революционеры. Течение , которое ещё успеет прийти к успеху, хоть и самое радикальное , революционное, но самое безобидное. Разбрасывали листовки на красной площади, пытались распрастронять какие-то философские и антиправительственные мысли, но это по понятным причинам не увенчалось успехом. Они даже создавали план вооружённого переворота , но их планы так и остались на бумаге. Как только в конце 30 ых годов их кружки стали разгонять половина идейных представителей куда то исчезла. Новая волна активной деятельности началась с появлением Огарёва, Петрашевского, Белинского, Герцена их сторонниками стали более серьёзные чем ранее люди такие как Достоевский , Салтыков-Щедрин, Плещеев. Такой именитый кружок( а течения социалистов ,это в основном кружки) был уже куда опаснее , поэтому в 40 е годы большинство из представителей кружка казнили. Дальше это течение держалось исключительно на личности Герцена, однако он решил вместе Огарём уехать за границу и вещать от туда. Сказать , правильное ли это было решение сложно, с одной стороны там не ограничевала цензура его статьи с другой стороны они всё равно проходили цензуру в России и поэтому их всё равно трудно было достать.Основная идея этого течения заключается в том , что необходимо в корне поменять социально-экономическую и политическую системы государства посредством революции, совершённой силами массовых движений (рабочего класса или большинства граждан) для достижения социалистического общества, решительно осуждали самодержавие и крепостное право. В республике они видели идеал политического устройства и намечали программу широких демократических преобразований.

И далее самые интересные из них- либералы( славянофилы и западники) , весь исторический поддтекст я рассмотрел в части “ Предпосылки к появлению течений”.

“ Славянофилы стремились к органичности и целостности. Самая идея органичности взята ими у немецких романтиков. Органичность была их идеалом совершенной жизни. Но они проецировали эту идеальную органичность в историческое прошлое, в допетровскую эпоху, в петровскую эпоху они никак не могли ее увидеть. Сейчас можно удивляться идеализации Московской России славянофилами, она ведь ни в чем не походила на то, что любили славянофилы, в ней не было свободы, любви, просвещенности. У Хомякова была необычайная любовь к свободе, с которой он связывал органичность. Но где же найти свободу в Московской России? Для Хомякова церковь есть сфера свободы. Была ли церковь Московской России церковно свободна? Целостность и органичность России славянофилы противополагают раздвоенности и рассеченности Западной Европы. Они борются с западным рационализмом, в котором видят источник всех зол. Этот рационализм они возводят к католической схоластике. На Западе все механизировано и рационализировано. Рационалистическому рассечению противополагается целостная жизнь духа. Борьба против западного рационализма была уже свойственна немецким романтикам, Фр. Шлегель говорил о Франции и Англии, Западе для Германии, то же, что славянофилы говорили о Западе, включая в него и Германию. Но все-таки Ив. Киреевскому в замечательной статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» удалось формулировать типичные черты различия России и Европы, и это, несмотря на ошибочность славянофильской концепции русской истории. Самое противоположение существует и внутри Западной Европы, например противоположение религиозной культуры и безбожной цивилизации. Но тип русского мышления и русской культуры все же очень отличается от западноевропейского. Русское мышление гораздо более тоталитарно и целостно, чем мышление западное, более дифференцированное, разделенное на категории. Вот как формулирует Ив. Киреевский различие и противоположение. На Западе все произошло от торжества формального разума. Рационалистическая рассеченность была как бы вторым грехопадением человечества. «Три элемента на Западе: Римская церковь, древнеримская образованность и возникшая из насилий завоевания государственность, были совершенно чужды Руси». «Богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, — в православии оно сохранило внутреннюю целость духа; там развитие сил разума, — здесь стремление к внутреннему, живому». «Раздвоение и целость, рассудочность и разумность, будет последним выражением Западной Европы и древнерусской образованности». Центральная философская мысль, из которой исходит Ив. Киреевский, им выражена так: «Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее сосредоточие для всех отдельных сил разума, и одно достойное постигать высшую истину — такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека: смиряя его рассудочное самомнение, оно не стесняет свободы естественных законов его мышления; напротив, укрепляет его самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере». Славянофилы искали в истории, в обществе и культуре ту же духовную целостность, которую находили в душе. Они хотели открыть оригинальный тип культуры и общественного строя на духовной почве православия. «На Западе, — писал К. Аксаков, — души убивают, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройствием; совесть заменяется законом, внутренние побуждения — регламентом, даже благотворительность превращается в механическое дело; на Западе вся забота о государственных формах». «В основании государства русского: добровольность, свобода и мир». Последняя мысль К. Аксакова находится в вопиющем несоответствии с исторической действительностью и обнаруживает неисторический характер основных мыслей славянофилов о России и Западе. Это есть типология, характеристика духовных типов, а не характеристика действительной истории. Как объяснить, с точки зрения славянофильской философии русской истории, возникновение огромной империи военного типа и гипертрофии государства на счет свободной народной жизни? Русская жизнь строилась сверху государственной жизни и строилась путем насилия. Самодеятельность общественных групп можно искать лишь в домосковский период. Славянофилы стремились к органическому пониманию истории и дорожили народными традициями. Но эта органичность была лишь в их идеальном будущем, а не в действительном историческом прошлом. Когда славянофилы говорили, что община и земщина — основы русской истории, то это нужно понимать так, что община и земщина для них идеал русской жизни. Когда Ив. Киреевский противополагает тип русского богословия типу богословия западного, то это нужно понимать, как программу, план русского богословия, так как никакого русского богословия не было, оно лишь начинается с Хомякова. Но славянофилы поставили перед русским сознанием задачу преодоления абстрактной мысли, перехода к конкретности, требование познания не только умом, но также чувством, волей, верой. Это остается в силе и если отвергнуть славянофильскую концепцию истории. Славянофилы не были врагами и ненавистниками Западной Европы, как были русские националисты обскурантского типа. Они были просвещенными европейцами. Они верили в великое призвание России и русского народа, в скрытую в нем правду, и они пытались характеризовать некоторые оригинальные черты этого призвания. В этом было их значение и заслуга.”

У славянофилов была убежденность в своеобразном пути развития России. Благодаря православию в стране сложилась гармония между различными слоями общества, спасение от революции. Убеждённые монархисты. Славянофилы призывали вернуться к допетровской патриархальности и истинной православной вере. Не верили в единую человеческую цивилизацию, Особой критике они подвергали реформ Петра 1. Основные представители Хомяков, Аксаковы, Кириевские.

Теперь их соратники по либеральной партии -Западники.

“Западничество возникло у нас на той же теме о России, о ее путях и ее отношении к Европе. Западники приняли реформу Петра и петровский период, но отнеслись еще более отрицательно к империи Николая I, чем славянофилы. Западничество есть явление более восточное, чем западное. Для западных людей Запад был действительностью и нередко действительностью постылой и ненавистной. Для русских людей Запад был идеалом, мечтой. Западники были такие же русские люди, как и славянофилы, любили Россию и страстно хотели для нее блага. Очень скоро образовалось в русском западничестве два течения, более умеренное и либеральное, интересовавшееся, главным образом, вопросами философии и искусства, восприявшее влияние немецкого идеализма и романтизма, и более революционное и социальное, восприявшее влияние французских социалистических течений. Впрочем, философия Гегеля влияла и на то и на другое течение. Станкевич, наиболее совершенный образ идеалиста 40-х годов, был одним из первых последователей Гегеля. Герцен, который не был близок к кружку Станкевича и представлял социально настроенное западничество, тоже прошел через увлечение Гегелем и признал философию Гегеля алгеброй революции. Революционное истолкование Гегеля упреждало марксизм. Это означало переход к Фейербаху. Высмеивая увлечение философией Шеллинга, Герцен говорит: «Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом». Герцен оставил замечательные воспоминания об идеалистах 40-х годов, которые были его друзьями. «Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие свою бедность — идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес жизни, интерес науки, искусства, humanitas поглощает все». «Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны. Это и есть русская интеллигенция». Герцен прибавляет: «В современной Европе нет юности и юношей». Юность и юноши были в России. Достоевский будет говорить о русских мальчиках, решающих проклятые вопросы. Тургенев занимался в Берлине философией Гегеля и по этому поводу говорит: «Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления». Идеалисты 40-х годов стремились к гармонии личного чувства. В русской мысли преобладает моральный элемент над метафизическим, и за ней скрыта жажда преображения мира. Исключительный интерес в 30-е и 40-е годы к философии Шеллинга и Гегеля не привел к созданию самостоятельной русской философии. Исключение нужно сделать только для некоторых философских мыслей славянофилов, но они не были ими развиты. Философия была лишь путем или преображения души, или преображения общества. Все были в расколе с империей, и мучителен был вопрос об отношении к «действительности». Мы увидим, какую роль тут сыграла философия Гегеля. Так называемый идеализм 40-х годов сыграл огромную роль в формировании личности культурного русского человека. Лишь в 60-х годах тип «идеалиста» был заменен типом «реалиста». Но черты «идеалиста» не исчезли совсем и тогда, когда начали увлекаться не Шеллингом и Гегелем, а материализмом и позитивизмом. Не нужно придавать слишком большого значения сознательно утверждаемым идеям. Грановский был наиболее законченным типом гуманиста-идеалиста. Он был прекрасный человек, он очаровывал и влиял, как профессор, но мысль его была мало оригинальной. Очень знаменательна распря между Грановским и Герценом. Идеалист Грановский не мог перенести перехода от философии Гегеля к философии Фейербаха, который имел такое значение для Герцена. Грановский хочет остаться верен идеализму, дорожит верой в бессмертие души, он противник социализма, думая, что социализм враждебен личности, в то время как Герцен и Белинский переходят к социализму и атеизму. Центральное значение для русской судьбы имеют Герцен и Белинский. Именно они представляют левое западничество, чреватое будущим”.

Основная идея – общий путь развития Европы и России. Либеральные западники выступали за конституционную монархию с гарантиями свободы и демократии (Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, Е.Ф. Корш, П.В. Анненков, В.П. Боткин).Всячески хвалили реформаторскую деятельность Петра 1-го они считали началом обновления старой России и предлагали продолжить ее проведением буржуазных реформ. Они считали, что Россия и Запад идут буржуазным путём, и единственное спасение России от революционных потрясений видели в заимствовании посредством постепенных реформ буржуазной демократии. Западники верили в неделимость человеческой цивилизации и утверждали, что Запад возглавляет эту цивилизацию, показывая примеры осуществления принципов свободы и прогресса, чем привлекает внимание всего остального человечества. Поэтому задача России, лишь со временем Петра Великого соприкоснувшейся с общечеловеческой культурой, как можно скорее присоединиться к европейскому Западу и таким образом войти в единую общечеловеческую цивилизацию. Как либералам им были чужды идеи революции и социализма. До середины 40-х годов вместе с западниками выступали Белинский и Герцен, составляя левое крыло этого течения.

3 Рабочее движение в России в 60 - 80-х гг. XIX в.

Развитие капитализма в России ускорило формирование рабочего класса, ряды которого быстро пополняли разорявшиеся беднейшие крестьяне пореформенной деревни и не выдерживавшие конкуренции кустари одиночки. Положение русского рабочего в этот период отличалось полным юридическим бесправием, сверхпродолжительным рабочим днем (при исключительно низкой заработной плате), постоянные штрафы, травматизм на производстве (связанный с отсутствием техники безопасности). В случае болезней, несчастных случаев и старости рабочие не имели никаких социальных гарантий, плохо обстояло дело с обеспеченностью жильем. Все это сказывалось на активности рабочих, которая уже в 60-70-е годы стала проявляться в виде стихийных выступлений. В 60-е годы наблюдались волнения на заводах Урала и в центральных губерниях (Мальцевский завод в Калужской губернии, Морозовская фабрика в Орехово-Зуеве и др.). Только в 1861г. было отмечено 4 стачки и 12 волнений промышленных рабочих. Численность этих выступлений быстро росла (по данным П.А. Хромова в 70-е годы было зарегистрировано свыше 200 стачек и 100 волнений). Особый размах приобрели стачки на Невской бумагопрядильне (1870) и Кренгольмской мануфактуре (1872), происходившие в непосредственной близости от столицы империи.

Растущая рабочая активность, а затем и возникновение русской социал-демократии становятся важным явлением в русском общественном движении пореформенной России. С увеличением численности и концентрации пролетариата, происходивших в годы промышленного переворота, росла его сплоченность и организованность, что привело к попыткам создания первых рабочих организаций. В мае 1875г. в Одессе возник "Южнороссийский союз рабочих" во главе с Е.О. Заславским. Организация имела свой устав, где была сформулирована основная цель - свержение существовавшего в стране политического строя путем насильственного переворота. Организация испытывала сильное влияние народнической идеологии, что сказывалось на отдельных положениях устава (недостаточно четко были сформулированы политические задачи пролетариата, не определена его роль в движении, несколько преувеличивалось значение пропаганды и т.п.).

В декабре 1878г. в Санкт-Петербурге образовался "Северный союз русских рабочих" (во главе с В.П. Обнорским и С.Н. Халтуриным), в который вошли около 200 активных членов, ранее состоявших в различных петербургских кружках. Организация выпустила программный документ - воззвание" К русским рабочим", в котором ясно указывалось на необходимость политической борьбы, требовались политические свободы, рабочие призывались к сплочению и интернационализму. В воззвании говорилось о необходимости отмены частной собственности на землю и установлении общинного землевладения, создании рабочих ассоциаций для организации производства. Уже в январе следующего года правительство произвело аресты членов организации. С.Н. Халтурин сумел избежать ареста и занялся впоследствии террором (организация взрыва в Зимнем дворце). В 1880г. члены организации выпустили первый номер рабочей газеты ("Рабочая заря"), однако типография была разгромлена, а номер газеты конфискован, что фактически означало прекращение деятельности организации.

Рабочие организации 70-х годов способствовали росту активности и сплоченности российского пролетариата, знакомили его с опытом и традициями международного рабочего движения, подготовили подъем движения в 80-е годы XIX в. В 70-х гг. число стачек приравнивалось к 326.

Именно в 80-е годы в России наблюдается переход от разрозненных выступлений пролетариата к массовому рабочему движению. К этому времени изменилась структура рабочего класса, был накоплен определенный опыт борьбы. Среди выступлений начала 80-х годов следует выделить стачки на Ярцевской мануфактуре Хлудова в Смоленской губернии, табачных фабриках в Баку (1881), забастовки на Кренгольмской мануфактуре (1882), Жарардовской мануфактуре в Царстве Польском (1883) и др.

Наиболее крупным выступлением рабочих России в середине 80-х годов явилась Морозовская стачка (1885), которая отличалась не только размахом, но и организованностью и стойкостью. Рабочие, доведенные до отчаяния тяжелыми условиями труда, предъявили владимирскому губернатору требования, включавшие установление государственного законодательства, регламентирующего отношения фабриканта и рабочих, что придало стачке политическую окраску. Руководители стачки (П. Моисеенко, Л. Абраменков и др.) были участниками рабочего движения 70-х годов. Путем многочисленных арестов и высылки рабочих правительству удалось восстановить работу на фабрике. Состоявшийся затем судебный процесс заставил говорить о стачке всю Россию. Правительство было вынуждено издать в 1886г. новый фабричный закон, несколько ограничивавший произвол предпринимателей в отношении найма, увольнения и штрафов. Вместе с тем устанавливалось уголовное наказание участникам и особенно руководителям стачек. По сравнению с 70-ыми гг. число стачек увеличилось до 446.

80-90-е годы - переходный период от революционно-демократического к пролетарскому этапу освободительного движения в России.

Повышение роли рабочего класса в экономической и политической жизни страны, поднимавшаяся стачечная борьба и рост сознательности рабочих вызывали пристальный интерес к пролетариату со стороны передовой интеллигенции, все более ясно ощущавшей крах народнических теорий. Таким образом, изменялся не только социальный состав движения, в котором революционера-разночинца сменил пролетарий, но и появились новые идеи, нашедшие отражение в программных и тактических установках. В эти годы происходит распространение марксизма и создаются первые русские социал-демократические группы и кружки.

Заключение

Таким образом, главным итогом развития общественного движения 30 - 50-х гг. стало широкое распространение либеральных и революционных настроений среди интеллигенции. Пороки самодержавно-крепостнической системы стали очевидны для передовой российского общества, которая, не дождавшись от власти перемен, начала свою борьбу за преобразования.

После реформы 1861г. происходил рост либерального движения в России. Руководители этот движения стремились воздействовать на правительство, побуждая его к углублению преобразований. Однако на власть оказывали давление и консерваторы, стремившиеся не допустить коренных перемен в обществе. При этом и те и другие не имели значительной поддержки в обществе.

Идеи Герцена и Чернышевского, развитые Бакуниным, Лавровым и Ткачевым, стали основой для деятельности революционны народнических организаций. В зависимости от обстановки среди народников усиливалось влияние взглядов либо Бакунина, либо Лаврова, либо Ткачева.

Революционное движение стало мощным фактором общественной жизни пореформенной России. Но "хождение в народ" и террор народников не подтолкнули крестьян к революции. Стремившиеся к переустройству жизни на основах "общинного" социализма революционеры не сумели претворить свою программу в жизнь.

В 80 - начале 90-х гг. XIX в. произошла перегруппировка общественно-политических сил России. В революционном движении ослабло влияние народников, появились первые марксистские организации. Усилилась роль консерваторов, многие идеи которых легли в основу правительственной политики. Влияние либералов на общественно-политическую жизнь значительно уменьшилось.

Список использованных источников

1. Бердяев Н. А. Русская идея. / Н. А. Бердяев. – М., 2002.

2. Левандовский, А. А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции / А. А. Левандовский: Молодая гвардия, 1990. – 304c;

3. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв // diary.ru – Режим доступа: https://diary.ru/Galadriel2/p38580499_rossiya-glazami-russkogo-chaadaev-leontev-solovev.htm;

4. Русское общество 30-40-х гг. XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников/ под редакцией И. А. Федосова: Издательство МГУ, 1989. - 446 с;

5. Цимбаев, Н. И. Славянофильство (из истории русской общественно-политической мысли XIX в): монография/ Н. И. Цимбаев: Моск ун-та, 1986. - 274 с. - Режим доступа: http://historynotes.ru/obshchestvennoe-dvizhenie-v-30-50-godakh-19-veka/;

6. Смагина С.М. (ред.) Политические партии России в контексте её истории: учебное пособие/ С.М. Cмагина: Феникс, 1998г. – 512 с.

.