Параметры и характеристики телефонных аппаратов. 1Параметры и характеристики телефонных аппаратов 3 1 Требования, предъявляемые к та 3

Скачать 245.68 Kb. Скачать 245.68 Kb.

|

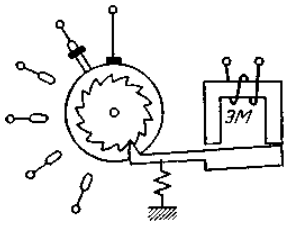

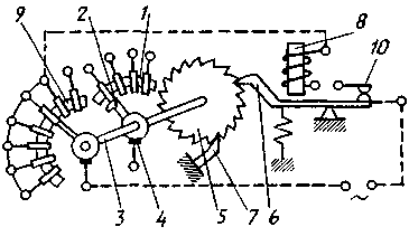

СодержаниеВведение 2 1Параметры и характеристики телефонных аппаратов 3 1.1 Требования, предъявляемые к ТА 3 1.2 Параметры и характеристики телефонных аппаратов 3 1.3 Местный эффект. Противоместные схемы телефонных аппаратов 5 2 Шаговые и декадношаговые искатели 8 2.1 Шаговые искатели 8 2.2 Декадношаговые искатели 11 Заключение 14 Список используемых источников 15 ВведениеСоздание телефона является результатом работы, проделанной многими людьми. Ранняя история телефона – это запуганное дело с огромным количеством претензий с разных сторон, массой судебных процессов и даже грязных склок. Среди людей так или иначе причастных к появлению телефона были А. Меуччи, И Рейс, А. Белл, Э. Грей и ряд других. Всем им приписывали изобретение этого аппарата. Актуальность данной работы заключается в том, что телефон уже давно вошел в нашу жизнь и стал ее неотъемлемым элементом. Сегодня в бизнесе невозможно достичь успеха без надежной связи одним из главных условий успешного бизнеса является надежность, быстрота и качество передачи информации. Именно поэтому инженеры должны хорошо владеть параметрами и характеристиками телефонных аппаратов и знать принцип их работы. Для предприятий и организаций рекомендуется использовать оптимальные, с технической и стоимостной точек зрения, электронные цифровые учрежденческие АТС с программным управлением, которые воплощают последние достижения западной научно-технической мысли. Целью данной работы является изучение характеристик телефонных аппаратов. Для достижения поставленной цели, требуется решить следующие задачи: 1. Рассмотреть параметры и характеристики телефонных аппаратов. 2. Изучить шаговые и декадношаговые искатели. Параметры и характеристики телефонных аппаратов1.1 Требования, предъявляемые к ТАК телефонным аппаратам можно предъявить следующие требования: 1. a пер и а пр на частоте 800Гц не должны превышать 3.5 дБ, а на частоте 1000Гц - 5.2 дБ. 2. ТА должны пропускать полосу частот 300-3400 Гц. 3. Рабочее затухание местного эффекта a мэ в полосе частот 300-1500 Гц должно быть не менее 26.1 дБ, свыше 1500 Гц - не менее 17.4 дБ. 4) Сопр. изоляции не меньше 100 Мом. 5) Эл сопр. постоянному току при токе 30 мА, должно не превышать 300 Ом. 6) Кол-во срабатываний рычажного переключателя должно быть не меньше 2*10^5 4. Период следования импульсов с номеронабирателя должен соответствовать 100-110 мс. 5. при замыкании 60 мс, при размыкании 40 мс. 1.2 Параметры и характеристики телефонных аппаратовПараметры, характеризующие качество телефонных аппаратов, можно разделить на электрические, телефонометрические, электроакустические и временные. Основные электрические параметры ТА различных классов приведены в таблице 1. Таблица 1 – Основные электрические параметры ТА

Временные параметры набора для ТА с импульсным способом передачи сигналов набора номера приведены в таблице 2.

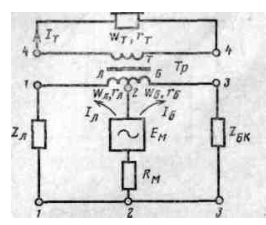

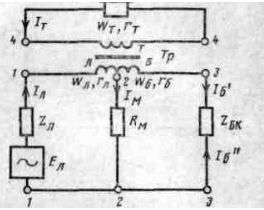

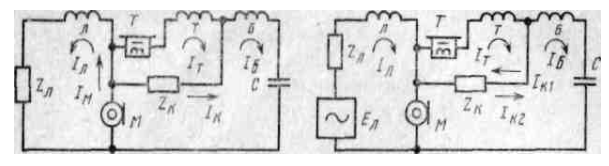

Телефонометрические и электроакустические параметры характеризуют качество телефонной передачи по громкости. Для их оценки используется эквивалент затухания передачи, приёма и местного эффекта, а также коэффициент гармоник на передачу и на приём. Поскольку для измерения и объективной оценки этих параметров требуется специальное оборудование, имеющееся лишь в специализированных лабораториях, эти данные в настоящем издании не приводятся. 1.3 Местный эффект. Противоместные схемы телефонных аппаратовВ телефонных аппаратах микрофон и телефон включают по противоместным схемам. Эти схемы обеспечивают ослабление так называемого местного эффекта, который заключается в прослушивании говорящим собственной речи в своем телефоне вследствие ответвления в него части передаваемого разговорного тока. Явление местного эффекта является нежелательным, так оно увеличивает утомляемость слуха абонента (адаптация) и повышает порог слышимости, что приводит к уменьшению разборчивости принимаемой речи, а, следовательно, снижению дальности и качества связи. Широкое применение нашли две разновидности противоместных схем ТА – мостовая и компенсационная. Принцип построения мостовой схемы ТА поясняется рис. Микрофон М и телефон Т включены в диагонали моста, который для получения противоместности должен быть сбалансированным, т. е. Z1Zл =Z2Zб. М о с т о в ы е схемы ТА систем ЦБ и МБ могут быть выполнены о применением дифференциальных трансформаторов Тр. В схеме аппарата ЦБ (рисунок 1) микрофон М включен гальванически в одну диагональ моста, а телефон Т – индуктивно в другую. Плечами моста являются обмотки Тр, линия Л и балансный контур БК – Подбором сопротивления БК мост уравновешивают. Схема аппарата МБ (рисунок 2) отличается от схемы аппарата ЦБ тем, что микрофон М с местной батареей Б включен индуктивно в одну диагональмоста, а телефон Т – гальванически в другую.  Рисунок 1  Рисунок 2 Частоту fp целесообразно выбирать в средней части разговорного спектра (около 1400 Гц). Элементами компенсационной противоместной схемы включения разговорных приборов телефонного аппарата системы ЦБ (рисунок 3) являются микрофон М, телефон Т, автотрансформатор Тр, компенсационное сопротивление ZK и конденсатор С. Обмотки автотрансформатора Л, Т и Б включены согласно. Это значит, что магнитный поток, создаваемый током, проходящим по одной из обмоток, усиливается потоком, возбуждаемым током, протекающим по другой обмотке в том же направлении.  Рисунок 3 При передаче речи (рисунок 3, левый) переменный ток Iм, возбуждаемый микрофоном М, разветвляется на три части: ток Iл, поступающий в линию через обмотку Л, ток Iк, проходящий через сопротивление ZK, и ток Iт, поступающий в обмотку телефона Т. Токи Iл и IБ проходят по обмоткам Л и Б в противоположных направлениях и индуцируют в телефонной обмотке Т электродвижущие силы Елт и ЕБТ, противоположные по знаку. Результирующая э. д. с. в обмотке телефона:  В то же время ток IК, проходящий через сопротивление ZK, создает на нем падение напряжения UK. Соответствующим подбором витков обмоток автотрансформатора и значения сопротивления ZK можно добиться отсутствия тока в телефоне, если результирующая э. д. с. ЕТ будет равна по значению и противоположна по фазе падению напряжения UK на компенсационном сопротивлении ZK. Таким образом, условие совершенной противоместности схемы определяется выражением:  При приеме речи (рисунок 3, право) токи IЛ, IТ, Iб в обмотках автотрансформатора имеют одинаковое направление, вследствие чего эффект компенсации не возникает и в телефоне слышна принимаемая речь. Вместе с тем э.д.с, индуцирующиеся в обмотках Т и Б, создают токи IK, и IК2, проходящие через сопротивление ZK в противоположных направлениях. Подбирая элементы схемы, можно добиться равенства этих токов, т. е. отсутствия тока в сопротивлении ZK при приеме речи. Конденсатор С исключает прохождение постоянного тока через обмотку телефона и ZK и, кроме того, используется в качестве элемента балансного контура. 2 Шаговые и декадношаговые искатели2.1 Шаговые искателиШаговые искатели и распределители под действием управляющего сигнала осуществляют поочередное переключение нескольких исполнительных цепей. В простейшем случае шаговый искатель (рисунок 1) имеет один входной зажим и несколько выходных. При подаче управляющего импульса в обмотку электромагнита (ЭМ) входной зажим перемещается на один шаг, соединяясь с очередным выходным зажимом. Следовательно, номер подсоединенного выходного зажима определяется количеством импульсов, поступивших на обмотку электромагнита (ЭМ).  Рисунок 4 – Устройство шагового искателя Устройство шагового искателя показано на рисунок. По окружности расположен набор неподвижных контактов – ламелей 7.  Рисунок 5 – Устройство шагового искателя По этим ламелям скользит подвижный контакт 2, закрепленный на оси 3 и имеющий токоподвод с помощью кольца и щетки 4. Шаговое перемещение контакта 2 осуществляется храповым механизмом, состоящим из храпового колеса 5, рабочей собачки 6 и формирующей собачки 7. Приводом храпового механизма служит электромагнит 8. При подаче в обмотку электромагнита управляющего импульса якорь притягивается к сердечнику и поворачивает храповое колесо на один зубец. В результате контакт 2 переходит с одной ламели на другую и происходит переключение во внешней цепи. Шаговый искатель может иметь несколько рядов ламелей и контактов, укрепленных на одной оси, что позволяет увеличить число коммутируемых цепей. Шаговый механизм искателя может перемещаться лишь в одном направлении. Поэтому возврат подвижного контакта в исходное положение происходит после завершения полного оборота. Если число тактов в цикле работы шагового искателя меньше числа ламелей, то для ускоренного возврата в исходное положение используется специальный ряд ламелей 9 (рисунок 9). Все ламели этого ряда, кроме нулевой, электрически соединены друг с другом. Цепь возврата образуется ламелями 4, катушкой электромагнита 8 и вспомогательными размыкающими контактами 10. При каждом срабатывании электромагнита 8 контакты 10 размыкаются и цепь возврата, показанная на рисунок 2 пунктиром, прерывается. Якорь электромагнита 8 возвращается в исходное положение, и контакты 10 вновь замыкаются, восстанавливая цепь возврата. В результате собачка 6 получает импульсное движение с частотой, определяемой собственной частотой электромеханической системы, и контакт 2 быстро перемещается по ламелям. Когда контакт 2 дойдет до нулевой ламели, цепь возврата размыкается и ускоренное движение шагового механизма прекращается. С помощью шагово-декадных распределителей осуществляется, например, автоматическая телефонная связь. Когда мы набираем номер вызываемого телефона, то диск телефонного аппарата дает столько импульсов, до какой цифры мы его повернули. При этом шагово-декадный распределитель произвел соединение с соответствующим выходным проводом и одновременно подключил очередную декаду ламелей (новый ряд из десяти ламелей). В шаговых искателях разных типов число рядов ламелей может достигать 8, а число ламелей в ряду – 50. Все шаговые искатели рассчитаны на работу в импульсном режиме с частотой до 10 срабатываний в секунду. 2.2 Декадношаговые искателиДекадно-шаговый искатель – это электромеханическое устройство, которое предназначено для автоматического анализа поступающих импульсов. Каждый импульс соответствует одной определенной цифре, которая набирается при пульсовом наборе. Этот искатель является основным элементом декадношаговой АТС. Декадно-шаговый искатель изобрел А. Б. Строуджер в 1889 г. Его изобретение настолько успешно внедрилось в систему телефонной связи, что и по сей день АТС декадно-шагового типа составляет около 25% от общего количества ГТС. Первую такую АТС с шаговыми искателями сконструировали М. Ф. Фрейденберг и С. М. Бердичевский-Апостолов в 1895 г. Основными частями данного искателя являются контактное поле, к которому подключены все абонентские линии; щетка, с которой связана линия вызывающего абонента; двигающий механизм, устанавливающий щетку на требуемом контакте, таким образом соединяя линию вызывающего абонента с линией вызываемого. Декадно-шаговый искатель состоит из храпового механизма и электромагнита. Храповый механизм перемещает вращающийся контакт по десяти различным зафиксированным положениям. Контактное поле искателя разделено на 10 рядов, в каждом из которых по 10 контактов; по этой причине искатель называется декадным, deka – в переводе с греческого означает «десять». Второе название декадного искателя – шаговый – связано с принципом его действия. Контактные щетки совершают вращательные движения и при очередном притяжении электромагнита передвигаются по контактному полю шаг за шагом. Сам механизм, управляющий процессом, представляет собой ось с закрепленными на ней щетками, вращающий и подъемный электромагниты, а также барабан с поперечными и продольными зубьями. Номеронабиратель набирает первую цифру, от импульсов которой подъемный электромагнит притягивает якорь требуемое количество раз. Собачка якоря упирается в один из поперечных зубцов барабана, что поднимает ось и щетку на нужное количество шагов. Вторая цифра также передает импульсы, но щетку поворачивает уже вращающий электромагнит. По этой системе один декадно-шаговый искатель обслуживает АТС, у которой 100 абонентов. Декадно-шаговый искатель сокращенно именуют ДШИ-100 – по сокращенному названию и количеству обслуживаемых абонентов. С помощью функциональной схемы АТС декадно-шаговой системы можно пронаблюдать, как взаимосвязаны отдельные части определенного устройства. В АТС на 100 номеров каждая линия отдельного абонента включена в щетки линейного искателя, одновременно с этим она включена и в ламели контактного поля всех искателей данной АТС. Каждая абонентская линия подключается к своему индивидуальному искателю, за счет чего на АТС требуется сто искателей ДШИ-100. В связи с тем, что из всех 100 абонентов АТС одновременно могут разговаривать только от 10 до 15 пар, то использование таких искателей достаточно ограничено. А из-за того, что емкость контактного поля декадно-шагового искателя составляет не более ста номеров, то и емкость всей АТС также представляется ограниченной. Чтобы увеличить емкость АТС до необходимого количества номеров, а также сократить количество декадношаговых искателей, пользуются способом последовательного группового искания. Если требуется увеличение емкости АТС до 10 000 номеров, то вводят вторую ступень группового искания, нумерация такой линии будет уже четырехзначной. На АТС емкостью более 1000 номеров применяется трехступенчатый поиск абонента: предварительное, групповое и линейное. В предварительном искании задействован предыскатель, состоящий из линейного, зуммерного и разделительного реле, вращающегося электромагнита и импульсника. Когда абонент поднимает трубку, срабатывает линейное реле. При подключении абонента к групповому искателю включается разделительное реле. Зуммерное реле подается при занятом номере. В групповом и линейном искании абонента подключаются соответственно групповой и линейный декадно-шаговые искатели. У каждого абонента имеется индивидуальный предыскатель. Когда при поднятии трубки срабатывает линейное реле, щетки предыскателя начинают вращаться. Они останавливаются только тогда, когда находят свободный групповой искатель. К одному предыскателю подключены 10 групповых искателей, и поэтому, при занятости всех искателей, абонент слышит короткие гудки. При нахождении свободного искателя щетки предыскателя прекращают вращение, вызывающий абонент соединяется с вызываемым абонентом. Механические контакты декадно-шагового искателя находятся в постоянном движении, постепенно изнашиваются и окисляются. Эти изменения приводят к повышению сопротивления в месте контакта. Такое сопротивление, кроме всего прочего, имеет переменный характер еще и в связи с вибрацией стоек из-за мощных электромагнитов. В результате этого в процессе разговора слышны посторонние шумы и различный треск, что мешает разговору и негативно влияет на системы передачи дискретной информации. ЗаключениеТаким образом, цель данной работы была достигнута, а именно, были изучены характеристики телефонных аппаратов. В ходе достижения цели были решены следующие задачи: 1. Рассмотрены параметры и характеристики телефонных аппаратов. 2. Изучены шаговые и декадношаговые искатели. Список используемых источников1. Основные параметры и характеристики телефонных аппаратов [Электронный ресурс]/ Белорусский государственный университет транспорта, 2018. – https://studfile.net/preview/7006624/page:9/ 2. Классификация телефонных аппаратов и их основные параметры [Электронный ресурс]/ gelezo.com, 2022. – http://www.gelezo.com/telephones/230000/231000/231400/klassifikaciya_telefonnih_apparatov_i_ih_osnovnie_parametri.html 3. Декадно-шаговый искатель [Электронный ресурс]/ Большая энциклопедия техники, 2022. – https://info.wikireading.ru/83772 1. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения – М., Высшая школа, 1985.–392с.: ил. 2. Баклашов Н.И. Охрана труда на предприятиях связи / Н.И.Баклашов, Н.Ж. Китаева – М., Радио и связь, 1985.–280 с.: ил. 3. Барон Д.А. Междугородные кабельные линии связи – М., Связь, 1978. – 368с.: ил. 4. Бороздин И.И. Электроснабжение предприятий – Мн., Дизайн ПРО, 2000.–224с.: ил. 5. Вернер В.В. Электромонтер-ремонтник – М., Высшая школа, 1987. – 223с. : ил. 6. Воронина А.А. Безопасность труда в электроустановках / А.А.Воронина, Н.Ф.Шибенко – М., Высшая школа, 1984. – 312с. : ил. 7. Гроднев И.И. Линейные сооружения связи – М., Радио и связь, 1987.–304с.: ил. 8. Губренко И.М. Телефонные аппараты и таксофоны / И.М. Губренко, Е.В.Кучумов – М., Высшая школа, 1989. – 256с.: ил. 9. Гусев Н.Н. Устройство и монтаж электрооборудования / Н.Н. Гусев, Б.Н. Мельцер – Мн., Вышэйшая школа, 1979г. – 188с.: ил. 10. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках – М., Энергия, 1979. – 188с.: ил. 11. Дубровский Е.П. Справочник молодого телефониста – М., Высшая школа, 1992г. – 196с.: ил. 12. Журавлева Л.В. Электрорадиоизмерения – М., Радио и связь, 2001.–296с.: ил. 13. Зевин М.Б. Электромонтер-кабельщик / М.Б.Зевин, А.Н.Трифонов – М., Высшая школа, 1989. – 286с.: ил. 14. Зеличенко А.С. Устройство и монтаж воздушных линий электропередач / А.С.Зеличенко, Б.И.Смирнов – М., Высшая школа, 1981.– 264 с.: ил. 15. Зуев Г.А. Монтер связи абонентских устройств ГТС / Г.А.Зуев, Л.И.Хачиров– М, Высшая школа, 1981г. – 312с.: ил. 16. Камнев В.Н. Монтаж устройств вторичной коммутации – М., Высшая школа, 1987.–271 с.: ил. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||