2 практическая. 10. Научнотехническая политика и основные черты инновационного менеджмента в условиях регулируемой рыночной экономики

Скачать 182.87 Kb. Скачать 182.87 Kb.

|

|

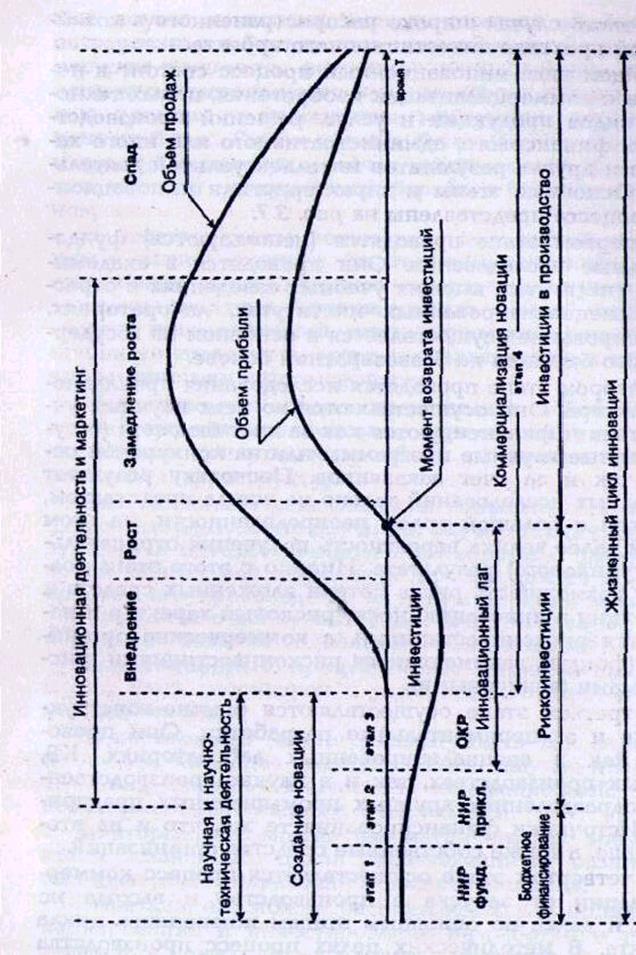

2.Сущность инновационного процесса. Инновационный процесс является не элементом научно-технического прогресса, а его стимулирующим фактором и одновременно потребителем. Инновационный процесс представляет собой подготовку и постепенное осуществление инновационных изменений, точнее, - цепь событий, в ходе которых новшество вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике либо удовлетворяет потребности человека. Инновационный процесс можно трактовать с различных позиций. 1. С точки зрения закономерности цикличности инновационных колебаний - это реализация совокупности изменений в продукте, технике и технологии, основанных на радикальных инновациях, влекущих за собой появление качественно новых продуктов, изменение структуры издержек, условий производства, потребления. 2. Применительно к жизненному циклу конкретного новшества - это цепь событий по реализации изменения, формулирующего новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо создающего новые. Инновационный процесс складывается из взаимосвязанных и взаимообусловленных отдельных элементов, которые образуют единое комплексное целое. 3. как инвестиционный проект – это по стадии финансирования исследования и разработок, распространения новых продуктов и услуг, их коммерциализации. Инновационный процесс в теории инноватики определяется совокупностью работ инновационной деятельности, которые регламентируются этапами их организации, ресурсного обеспечения от зарождения перспективной идеи до создания новых продуктов, услуг, техники, их коммерциализации в условиях конкуренции. Инновационный процесс состоит в получении и коммерциализации изобретения, новых технологий, видов продукции и услуг, решений производственного, финансового, административного или иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности. Основные этапы и характеристики инновационного процесса представлены на рис.4. 1-й этап: фундаментальные исследования (в академических институтах, ВУЗах и отраслевых специализированных институтах, лабораториях). Финансирование осуществляется в основном из государственного бюджета на безвозвратной основе. 2-й этап: исследования прикладного характера во всех научных учреждениях и финансируются как за счет бюджета (государственные научные программы или на конкурсной основе), так и за счет заказчиков. Результат прикладных исследований далеко не всегда предсказуем, сопряжен с большой долей неопределенности, поэтому велика вероятность получения отрицательного результата, возникает возможность риска потери вложенных средств, а инвестиции в инновацию носят рисковый характер и называются рискоинвестициями, а коммерческие организации, занимающиеся рискоинвестициями - рискофирмами (венчурными).  3-й этап: опытно-конструкторские и экспериментальные разработки проводятся как в специализированных лабораториях, КБ, опытных производствах, так и в научно-производственных подразделениях крупных промышленных предприятий. Источники финансирования те же, что и на втором этапе, а также собственные средства организаций. 4-й этап:процесс коммерциализации от запуска в производство и выхода на рынок и далее по основным этапам жизненного цикла продукта. Рассмотрим основные составляющие инновационного процесса (рис.5).  Рис.5. Основные составляющие инновационного процесса 1. Рынок новшеств. Основным товаром рынка является научный и научно-технический результат – продукт интеллектуальной деятельности, на который распространяются авторские и аналогичные права, оформленные в соответствии с действующими международными, федеральными, корпоративными и другими законодательными и нормативными актами. В мировой практике принято различать научную (научно-исследовательскую), научно-техническую деятельность, а также экспериментальные (опытно-конструкторские разработки. Рынок новшеств формируют научные организации, вузы, временные научные коллективы, объединения научных работников, научно-исследовательские подразделения коммерческих организаций, самостоятельные лаборатории и отделы, отечественные и зарубежные новаторы. Участие в рынке новшеств осуществляется в следующих основных формах: n развитие собственной научной, научно-технической и экспериментальной базы для проведения НИОКР; n проведение исследований на кооперационных началах с другими организациями; n оформление заказов на проведение научно-исследовательских и (или) экспериментальных работ сторонней организации; n приобретение лицензий на право производства товаров или услуг; n покупки готового изделия, технологии, ноу-хау и другой интеллектуальной собственности; n приобретение нематериальных активов путем выпуска акций, облигаций, привлечения иностранного капитала и организации совместного производства. 2. Рынок чистой конкуренции нововведений– этосовокупность продавцов и покупателей, совершающих сделки со сходным товаром в ситуации, когда ни один покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих цен. Использование понятия «чистой» конкуренции позволяет уйти от рассмотрения вопросов ценовой, неценовой, добросовестной и других видов состязания и борьбы с субъектами производственных отношений за наивыгодные сферы приложения капитала, рынки источники ресурсов и результаты научной и научно-технической деятельности. От новшества как результата научно-технической деятельности до нововведений как общественного признания новых технологий, товаров, видов услуг, новых методов и т.п. осуществляется процесс с затратами времени и ресурсов. Конкурентная борьба между ними вынуждает повышать технической уровень производства (услуг); улучшать их качество; снижать издержки производства; повышать эффективность. Одновременно рынок отвергает новшество, имеющее большую научно-практическую ценность, если оно не отвечает запросам потребителей. Конкуренция стимулирует рынок новшеств, обеспечивая его формирование. Главным действующим лицом конкурентных отношений на рынке выступает инновационная фирма. 3. Рынок капитала (инвестиций)Любая организация желает обновления и развития. Современное развитие науки и техники позволяет достичь всего этого уже сегодня, но в качестве основного ограничения удовлетворения потребностей любого субъекта хозяйствования выступает капитал. В инновационной сфере определенную роль играют долгосрочные и среднесрочные инвестиции, так как инновационный процесс длится в 3 – 5 лет и более. В законодательном порядке существуют несколько принципов и мер инвестиционной политики в промышленности: - на безвозвратной основе из федерального бюджета; - на возвратной и конкурсной основе. Рассмотрев рынок новшеств, рынок чистой конкуренции и рынок капитала (инвестиций) как основных составляющих инновационной сферы, сформулируем содержание понятия «инновационная сфера», определим область инновационной деятельности как формы общественного разделения труда. Инновационная сфера представляет собой систему взаимодействия инноваторов, инвесторов, товаропроизводителей конкурентоспособной продукции (услуг) и развитой инфраструктуры. Под инновационной инфраструктурой понимается система государственных и частных организаций, обеспечивающих развитие и поддержание инновационного процесса на всех его стадиях. Составляющими такой системы являются: - производственно-технологические структуры (технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и центры по трансферу технологий); - информационные структуры (аналитические, статистические центры, информационные агентства); - образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в области технологического менеджмента; - финансовые структуры (фонды бюджетные и внебюджетные, венчурные, страховые); - системы экспертизы (центры, осуществляющие экспертизу и оценку объектов инновационного процесса для производителей, инвесторов, страховщиков и т.д.); - субъекты патентования, лицензирования, консалтинга, стандартизации, сертификации и аккредитации. Формирование инновационной инфраструктуры идет параллельно (с отставанием на полшага) с развитием инновационного процесса. К элементаминфраструктуры также относятся: центры/агентства по трансферу технологий, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, целевые фонды, субъекты финансовой и товаропроводящей сетей. Инновационная инфраструктура, является частью общей среды, которая при определенных условиях и параметрах должна благоприятствовать развитию инновационных процессов и, как следствие, мотивировать технологический трансфер. Именно средой определяются уровень спроса на новые технологии, как и на знания в целом, необходимость и возможность использования знаний в качестве решающего фактора экономического развития. Поэтому стратегия развития инновационной инфраструктуры, опирается на законодательную базу, поощряющую инновационную деятельность и гарантирующую защиту прав интеллектуальной собственности, требует оценки и постоянного мониторинга состояния инфраструктурной среды. Субъекты инновационной инфраструктуры решают следующие задачи: - придание технологии формы и статуса товара, что включает полный комплект нормативно-технических, методических и охранных документов, макеты и опытные образцы, результаты испытаний и экспертизы, сертификаты и различные удостоверения; - проведение патентных исследований; - подготовка лицензионных соглашений, контрактов, договоров о научно-техническом и производственном сотрудничестве; - оценка интеллектуального вклада в создаваемые совместные предприятия; - оказание правовой помощи в случае нарушения прав патентообладателей и недобросовестной конкуренции; - поддержка менеджмента фирм в процессе коммерциализации научных исследований и разработок; - поиск инвесторов для стартового и последующего финансирования инновационных проектов. 3.Исследовательский аппарат инновационной деятельности (структура инновационного процесса, алгоритм инновационного процесса). Структура инновационного процесса Формирование замысла, подготовка и постепенное осуществление инновационных изменений называется инновационным процессом. Инновационный процесс - более широкое понятие, чем инновационная деятельность. Он может быть рассмотрен с различных позиций и разной степенью детализации: во-первых, его можно рассматривать как параллельно-последовательное осуществление научно-исследовательской, научно-технической, производственной деятельности и инноваций; во-вторых, его можно рассматривать как временные этапы жизненного цикла нововведения от возникновения идеи до ее разработки и внедрения. В общем виде, инновационный процесс - это последовательная цепь событий, в ходе которых новшество реализуется от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике. Причем инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Процесс не прерывается, т.к. по мере распространения в экономике нововведение совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые потребительские свойства, что открывает для него новые области применения, новые рынки, а значит и новых потребителей. Важное направление в изучении инновационных процессов - выявление реальных факторов, способствующих или препятствующих их осуществлению. Таблица: Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов

Содержание инновационного процесса охватывает этапы создания, как новшества, так и нововведения. Процесс создания новшества включает (жизненный цикл новшества): 1. Стадия исследования фундаментальные исследования и разработка теоретического подхода к решению проблемы (фундаментальные исследования - это теоретическая или экспериментальная деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях и свойствах социальных и природных явлений, о причинно-следственных связях относительно к их конкретному применению. Различают теоретические и поисковые фундаментальные исследования. К теоретическим относятся исследования - задачей, которых являются новые открытия, создание новых теорий и обоснование новых понятий и представлений. К поисковым относятся фундаментальные исследования - задачей, которых является открытие новых принципов создания изделий и технологий, новых, неизвестных ранее, свойств материалов и их соединений, методов анализа и синтеза. В поисковых исследованиях обычно известна цель намеченной работы, более или менее ясны теоретические основы, но не конкретизированы направления. В ходе таких исследований находят подтверждение, отвергаются или пересматриваются теоретические предложения и идеи. Положительный выход фундаментальных исследований в мировой науке составляет 5%.); прикладные исследования и экспериментальные модели (прикладные/оригинальные исследования направлены, прежде всего, на достижение конкретной цели или задачи, на выявление путей практического применения открытых ранее явлений и процессов; научно-исследовательская работа прикладного характера ставит своей целью решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, получение конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут использованы в экспериментальных разработках); экспериментальные разработки, определение технических параметров, проектирование изделий, изготовление, испытание, доводка (разработка продукта - завершающий этап научных исследований, характеризующийся переходом от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному производству. Цель разработки продукта - создание/модернизация образцов новой техники, которые могут быть переданы после соответствующих испытаний в серийное производство или непосредственно потребителю. На этом этапе производится окончательная проверка результатов теоретических исследований, разрабатывается соответствующая техническая документация, изготавливается и испытывается технический прототип или опытный технологический процесс. Технический прототип - это реально действующий образец продукта, системы или процесса, демонстрирующий пригодность и соответствие эксплуатационных характеристик спецификациям и производственным требованиям); 2. Стадия производства первичное освоение и подготовка производства (на этом этапе производится описание возможных методов производства с указанием основных материалов и технологических процессов, условий эксплуатационной и экологической безопасности. Этап определения промышленной применимости и подготовки к производству - это период, в течение которого продукт должен быть подготовлен к выходу на рынок. Результатом является опытный образец - полномасштабная действующая модель, сконструированная и созданная для определения требований к производству нового продукта. Опытный образец полностью соответствует стандартам промышленного дизайна конечного продукта, осваиваемого в массовом производстве. Данные технического анализа и сбора информации являются основой технико-экономического обоснования, содержащего детальную оценку издержек на создание и эксплуатацию производственного комплекса и прибыли от продажи на рынке продукта по конкурентным ценам); запуск и управление освоенным производством (полномасштабное производство - это период, в течение которого новый продукт осваивается в промышленном производстве и оптимизируется производственный процесс в соответствии с требованиями рынка); 3. Стадия потребления поставка продукции на рынок и его потребление (на этом этапе уточняется стратегия продвижения нового продукта на рынок, происходит непосредственное потребление нового знания, овеществленного в новом продукте. При этом выявляется фактическая эффективность инновационной деятельности.); устаревание продукта и необходимая ликвидация устаревшего производства (данный этап наступает тогда, когда налицо не только физический, но в первую очередь моральный износ техники, вызванный быстрыми темпами разработок новых высокоэффективных образцов). Алгоритм инновационного процесса Схема 1  Инновационная деятельность отдельного предприятия частично зависит от разнообразия и структуры его связей с источниками информации, знаний, технологий, практического опыта, людских и финансовых ресурсов. Каждая связь соединяет инновационное предприятие с другими субъектами инновационной системы: государственными институтами, университетами, политическими структурами, регулирующими органами, конкурентами, поставщиками и потребителями. Определены три типа внешних связей. Открытые источники информации предоставляют общедоступную информацию без требования приобретать технологии или право на интеллектуальную собственность или же взаимодействовать с источником информации. Приобретение знаний и технологий подразумевает покупку внешних знаний, основных фондов (машины, оборудование, программное обеспечение) и услуг, поставляемых с новыми знаниями или технологиями, не предполагающую взаимодействие с их источником. Инновационное сотрудничество подразумевает активную совместную работу с другими предприятиями или государственными исследовательскими организациями для осуществления инновационной деятельности (что может включать покупку знаний и технологий). Следует обратить внимание на то, что инновационная деятельность может сдерживаться многими факторами. Существуют причины, по которым она вообще не начинается, и факторы, замедляющие такую деятельность либо отрицательно влияющие на нее. Сюда входят экономические факторы, такие, как высокие цены или отсутствие спроса; факторы, специфические для данного предприятия, например недостаток квалифицированного персонала или знаний; либо законодательные факторы, такие, как регламенты или налоговые установления. Влияние на инновационную активность оказывает также способность предприятий использовать ее результаты для получения выгоды. Если, скажем, предприятия не в состоянии защитить свои инновации от копирования конкурентами, у них будет меньше стимулов заниматься ими. С другой стороны, если производство хорошо работает и без формальной защиты, особые усилия по ее обеспечению могут затормозить приток знаний и технологий и повысить цены на товары и услуги. |