Эндокринная система 2 часть

22.3.3. Надпочечники

22.3.3.1. Общий план строения

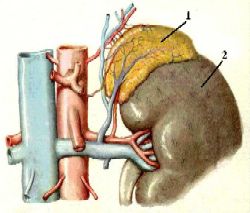

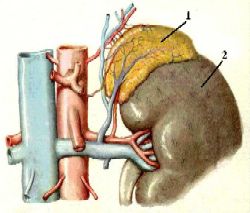

I. Локализация и масса

1. Надпочечники (1) - парные органы, расположенные

над верхними концами почек (2) над верхними концами почек (2)

в забрюшинной клетчатке. в забрюшинной клетчатке.

2. Вес каждого надпочечника - около 4 г.

|

|

II. Основные компоненты

1. Снаружи каждый надпочечник покрыт соединительнотканной капсулой (1).

2. Под ней в органе различают две части. -

|

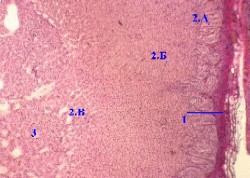

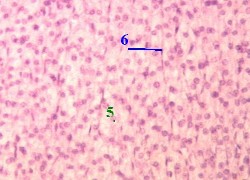

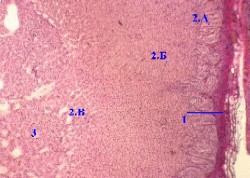

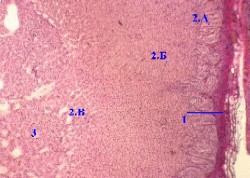

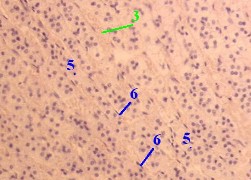

5,а. Препарат – надпочечник кошки. Окраска гематоксилин-эозином.

Полный размер

|

Корковое вещество

(2.А-2.В)

|

Находится с поверхности; Находится с поверхности;

на свежем разрезе имеет желтоватый цвет из-за большого количества липидов. на свежем разрезе имеет желтоватый цвет из-за большого количества липидов.

|

Мозговое вещество (3)

|

Сосредоточено в середине органа; Сосредоточено в середине органа;

на разрезе - более тёмное и мягкое. на разрезе - более тёмное и мягкое.

|

3. а) Эти части надпочечников часто рассматривают как две относительно самостоятельные железы, которые

продуцируют разные по структуре и функции гормоны (п. 22.1.2.2, II), продуцируют разные по структуре и функции гормоны (п. 22.1.2.2, II),

но которые объединены в единые органы с общим кровоснабжением и кровооттоком. но которые объединены в единые органы с общим кровоснабжением и кровооттоком.

б) У низших позвоночных животных соответствующие железы существуют раздельно.

|

III. Кора надпочечников

1. В коре секреторные клетки называются корковыми эндокриноцитами.

2. При этом в ней можно выделить 3 зоны (2.А, 2.Б, 2.В), которые отличаются

расположением эпителиальных клеток, расположением эпителиальных клеток,

видом синтезируемых стероидных гормонов и видом синтезируемых стероидных гормонов и

способом регуляции. - способом регуляции. -

|

|

Зона коры

|

Внешний вид

|

Гормоны

|

Регуляция

|

Клубочко-

вая (2.А)

|

Находится с поверхности; Находится с поверхности;

клетки образуют округлые скопления (клубочки). клетки образуют округлые скопления (клубочки).

|

Минерало-

кортикоид:

альдостерон альдостерон

|

Секреция регулируется

ренином.

|

Пучковая

(2.Б)

|

Самая протяжённая по толщине; Самая протяжённая по толщине;

имеет вид длинных пучков, ориентированных перпендикулярно поверхности. имеет вид длинных пучков, ориентированных перпендикулярно поверхности.

|

Глико-

кортикоиды:

кортикостерон, кортикостерон,

кортизон, кортизон,

гидрокортизон гидрокортизон

|

Секреция регулируется

гормоном

АКТГ.

|

Сетчатая

(2.В)

|

Самая глубокая зона коры; Самая глубокая зона коры;

клетки образуют рыхлую сеть. клетки образуют рыхлую сеть.

|

Андроген -

андростендиол андростендиол

|

Регулятор -

тоже АКТГ.

|

IV. Мозговое вещество

1. а) Железистые клетки мозгового вещества (3) - мозговые эндокриноциты, или хромафинные клетки.

б) Они образуют

адреналин и адреналин и

норадреналин. норадреналин.

|

|

2. а) Клетки называются хромафинными потому,

что они способны при обработке бихромат-ионом восстанавливать его до низших окислов хрома.

б) Последние откладываются в клетках в виде бурого осадка.

в) Подобные клетки

обнаруживаются и в других частях организма и обнаруживаются и в других частях организма и

являются видоизменёнными нейронами симпатической нервной системы. являются видоизменёнными нейронами симпатической нервной системы.

г) В отличие от коркового вещества, активность мозгового вещества регулируется не гормональным путём,

а симпатической нервной системой. а симпатической нервной системой.

|

Теперь остановимся на перечисленных структурах подробнее.

22.3.3.2. Клубочковая зона коры

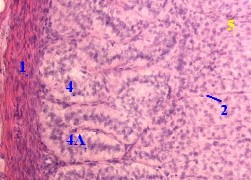

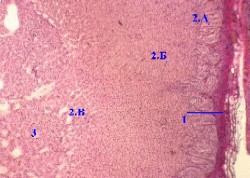

На снимке - поверхностная область надпочечника.

Капсула и прослойки.

а) Обратим вначале внимание на толстую соединительнотканную капсулу (1).

б) От неё отходят тонкие прослойки (2) вглубь железы.

в) В капсуле и прослойках находятся кровеносные сосуды.

|

5,б. Препарат – надпочечник. Окраска гематоксилин-эозином.

Полный размер

|

Особенности клубочковой зоны.

1. Как мы уже знаем, клубочковая зона (4)

располагается почти сразу под капсулой, располагается почти сразу под капсулой,

а её клетки образуют округлые скопления - клубочки (4.А). а её клетки образуют округлые скопления - клубочки (4.А).

2. а) При окраске на липиды (суданом III, п. 1.1.4) в цитоплазме клеток выявляется очень мало липидных включений (что будет видно на препарате 6).

б) Этим данная зона отличается от двух других зон коркового вещества.

3. Вместе с тем, в связи с синтезом стероидов, в клетках (как и в прочих зонах коры)

развита гладкая ЭПС. развита гладкая ЭПС.

|

Ростковые зоны.

Над и под клубочковой зоной находятся две узкие ростковые области из мелких малодифференцированных клеток.

Первая область - непосредственно под капсулой; Первая область - непосредственно под капсулой;

она служит для восполнения клеток клубочковой зоны.

Вторая область - между клубочковой и пучковой (5) зонами; Вторая область - между клубочковой и пучковой (5) зонами;

за счёт её клеток пополняются пучковая и сетчатая зоны.

|

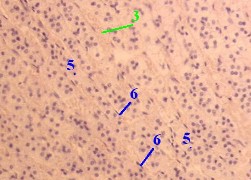

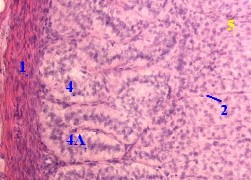

22.3.3.3. Пучковая зона коры

I. Световой уровень: обычная окраска

Особенности пучковой зоны.

а) Как нам уже известно, пучковая зона (5) -

самая протяжённая по толщине, самая протяжённая по толщине,

а её клетки образуют длинные пучки, ориентированные почти перпендикулярно поверхности коры. а её клетки образуют длинные пучки, ориентированные почти перпендикулярно поверхности коры.

б) Пучки разделены соединительнотканными прослойками (6),

в которых располагаются кровеносные капилляры (3).

|

5,в-г. Препарат – надпочечник. Окраска гематоксилин-

эозином.

в) (Среднее увеличение)

Полный размер

|

Эндокриноциты пучковой зоны.

а) А. Эндокриноциты данной зоны обычно

имеют ячеистую цитоплазму - из-за наличия большого количества крупных липидных включений (готовых гликокортикоидов), имеют ячеистую цитоплазму - из-за наличия большого количества крупных липидных включений (готовых гликокортикоидов),

называются поэтому светлыми называются поэтому светлыми

и по размеру крупней клеток соседних зон коры. и по размеру крупней клеток соседних зон коры.

|

г) (Большое увеличение)

Полный размер

|

Б. Встречаются также тёмные клетки: в них секреторные гранулы ещё не успели накопиться.

б) Другие особенности тех и других клеток::

хорошо развита гладкая ЭПС (где происходит синтез стероидов), хорошо развита гладкая ЭПС (где происходит синтез стероидов),

кристы митохондрий - тубулярного типа (п. 3.3.2.3). кристы митохондрий - тубулярного типа (п. 3.3.2.3).

|

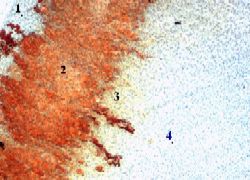

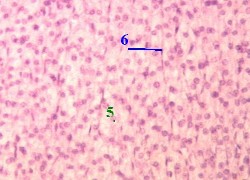

II. Световой уровень: выявление липидов

1. Окраска суданом III показывает,

что светлый ячеистый характер цитоплазмы клеток пучковой зоны (2), действительно, обусловлен наличием большого количества липидов:

последние окрашены в оранжевый цвет. последние окрашены в оранжевый цвет.

2. а) Как уже отмечалось, в клубочковой зоне (1) липиды выявляются слабо.

б) Умеренное количество липидов обнаруживается в сетчатой зоне (3).

|

6. Препарат – надпочечник.

Окраска суданом III.

Полный размер

|

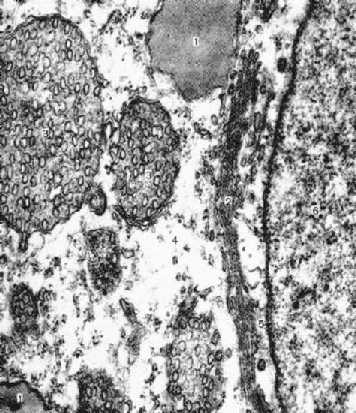

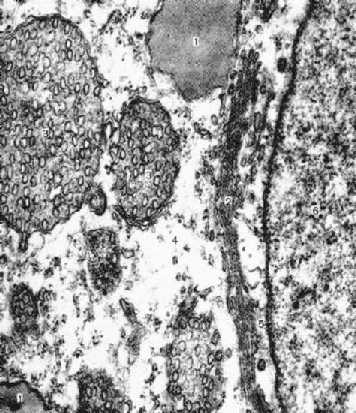

III. Микрофотография

Электронная микрофотография: клетка пучковой зоны.

|

1. Наиболее полно все вышеперечисленные особенности пучковых клеток выявляются при электронной микроскопии.

2. Так, в частности, на приведённом снимке в такой клетке видны:

липидные капли (1) в цитоплазме, липидные капли (1) в цитоплазме,

гладкая ЭПС (2), гладкая ЭПС (2),

митохондрии (3) с кристами тубулярного типа (выглядят как мелкие везикулы). митохондрии (3) с кристами тубулярного типа (выглядят как мелкие везикулы).

|

|

3. Прочие структуры -

гиалоплазма (4), ядро (6) и его оболочка (5). гиалоплазма (4), ядро (6) и его оболочка (5).

|

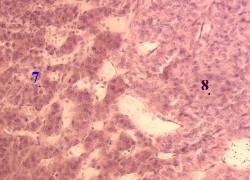

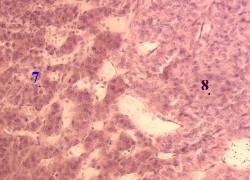

22.3.3.4. Сетчатая зона коры

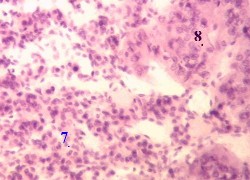

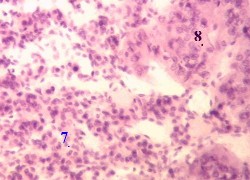

1. Снимок иллюстрирует уже известные (п. 22.3.3.1.II) нам сведения: сетчатая зона (7)

находится на границе коры с мозговым веществом (8), находится на границе коры с мозговым веществом (8),

и в ней эпителиальные тяжи образуют рыхлую сеть. и в ней эпителиальные тяжи образуют рыхлую сеть.

2. Можно заметить также, что клетки по размеру здесь существенно меньше, чем в пучковой зоне.

3. Но им присущи те же особенности:

наличие гладкой ЭПС, наличие гладкой ЭПС,

тубулярная структура митохондрий, тубулярная структура митохондрий,

липидные включения в цитозоле. липидные включения в цитозоле.

|

5,д. Препарат – надпочечник. Окраска гематоксилин-эозином.

Полный размер

|

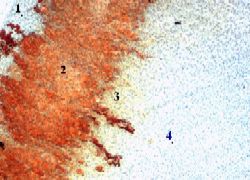

22.3.3.5. Мозговое вещество

I. Строение и функция

Морфологические особенности.

Мозговое вещество (8) отличается от соседней сетчатой зоны коры (7) следующими признаками:

железистые клетки - крупней и более базофильны, железистые клетки - крупней и более базофильны,

между ними - много синусоидных капилляров и относительно крупных венул. между ними - много синусоидных капилляров и относительно крупных венул.

Гормонообразование.

а) Считается, что

|

5,е. Препарат – надпочечник. Окраска гематоксилин-эозином.

Полный размер

|

более светлые клетки синтезируют адреналин, более светлые клетки синтезируют адреналин,

а более тёмные - норадреналин. а более тёмные - норадреналин.

б) А. Гормоны концентрируются в

в многочисленных мембранных пузырьках (секреторных гранулах) с плотной сердцевиной. в многочисленных мембранных пузырьках (секреторных гранулах) с плотной сердцевиной.

Б. При этом сердцевина - специальный белок-носитель, аккумулирующий гормоны.

в) В соответствии с общим свойством клеток APUD-серии (п. 22.1.2.5), среди этих гормонов -

не только биогенные амины, не только биогенные амины,

но и пептиды - энкефалины и др. но и пептиды - энкефалины и др.

|

II. Сосуды мозгового вещества

Капилляры

|

а) Капилляры мозгового вещества

продолжаются сюда из коркового вещества, продолжаются сюда из коркового вещества,

но резко расширяются (становятся синусоидными). но резко расширяются (становятся синусоидными).

б) Таким образом, проходящая через надпочечники кровь последовательно обогащается гормонами

сначала коркового, сначала коркового,

а затем мозгового вещества. а затем мозгового вещества.

|

Отток крови

|

а) Оттекает же кровь из мозгового вещества по двум направлениям. -

Капилляры собираются в венулы, которые образуют в мозговом веществе венозное сплетение. Отсюда

одни вены идут в воротную вену, одни вены идут в воротную вену,

другие - в нижнюю полую. другие - в нижнюю полую.

б) Это позволяет гормонам попадать одновременно

и в печень, и в печень,

и в другие органы-мишени. и в другие органы-мишени.

|

22.3.3.6. Развитие надпочечников

1. Развитие надпочечников описывается схемой. –

2. Из неё следует, что так же, как гипофиз (п. 22.2.2.8) и щитовидная железа (п. 22.3.1.5), надпочечники развиваются из двух зачатков -

эпителиального (корковое вещество) и эпителиального (корковое вещество) и

нервного (мозговое вещество). нервного (мозговое вещество).

|

Вилочковая желеча (тимус)

Ти́мус (лат. thymus, ви́лочковая железа, зо́бная железа) — лимфоэпителиальный орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы.

Анатомия

Вилочковая железа — небольшой орган розовато-серого цвета, мягкой консистенции, поверхность её дольчатая. У новорождённых его размеры составляют в среднем 5 см в длину, 4 см в ширину и 6 мм в толщину, масса — около 15 граммов. Рост органа продолжается до начала полового созревания (в это время его размеры максимальны — до 7,5—16 см в длину, а масса достигает 20—37 граммов). С возрастом тимус подвергается атрофии и в старческом возрасте едва отличим от окружающей его жировой ткани средостения; в 75 лет средняя масса тимуса составляет всего 6 граммов. По мере инволюции он утрачивает белый цвет и за счёт увеличения в нём доли стромы и жировых клеток становится более жёлтым.

У представительниц женского пола размеры железы больше, что связано с разным воздействием на неё половых гормонов.

Топография

Тимус расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной (верхнее средостение). Спереди к нему прилежит рукоятка и тело грудины до уровня IV реберного хряща; сзади — верхняя часть перикарда, покрывающего начальные отделы аорты и лёгочного ствола, дуга аорты, левая плечеголовная вена; с боков — медиастинальная плевра.

Отдельные группы долек тимуса встречаются вокруг или в толще ткани щитовидной железы, в мягких тканях шеи, в области миндалин, в жировой клетчатке переднего, реже заднего средостения. Частота выявления аберрантного тимуса достигает 25 %. Такие аномалии чаще наблюдаются у женщин, в основном с левой стороны шеи и средостения. В литературе имеются единичные сообщения об эктопии ткани тимуса у детей грудного возраста. Такая патология сопровождалась у них одышкой, дисфагией, дыхательной недостаточностью. По данным P. Nowak и соавт., из 91 случая эктопии вилочковой железы в 76 определяется шейная локализация, преимущественно у лиц мужского пола и слева. Отмечается также связь эктопии тимуса со врождёнными пороками сердца в 71 % случаев.

Внешний вид

У человека тимус состоит из двух долей, которые могут быть сращены или же просто плотно прилегать друг к другу. Нижняя часть каждой доли широкая, а верхняя узкая; таким образом, верхний полюс может напоминать двузубую вилочку (отсюда и название).

Орган покрыт капсулой из плотной соединительной ткани, от которой в глубину отходят перемычки, делящие его на дольки.

У животных (зобная железа) развита у плодов и молодых животных. Она состоит из непарного грудного отдела, лежащего впереди сердца, и парного шейного отдела, проходящего в виде выростов по бокам трахеи. С возрастом железа начинает рассасываться, а затем исчезает.

Кровоснабжение, лимфоотток и иннервация

Кровоснабжение тимуса происходит из тимических, или тимусных ветвей внутренней грудной артерии (rami thymici arteriae thoracicae internae), тимических ветвей дуги аорты и плечеголовного ствола и ветвей верхней и нижней щитовидных артерий. Венозный отток осуществляется по ветвям внутренних грудных и плечеголовных вен.

Лимфа от органа оттекает в трахеобронхиальные и парастернальные лимфатические узлы.

Иннервирована вилочковая железа ветвями правого и левого блуждающих нервов, спинномозговыми нервами C4-C7, а также симпатическими нервами, происходящими из верхнего грудного и звездчатого узлов симпатического ствола, находящимися в составе нервных сплетений, которые окружают питающие орган сосуды. Капсула тимуса иннервируется ветвями диафрагмальных нервов.

Гистология

Вилочковая железа имеет дольчатое строение, в ткани дольки различают корковое и мозговое вещество. Корковое вещество расположено на периферии дольки и в гистологическом микропрепарате выглядит тёмным (в нём много лимфоцитов — клеток с крупными ядрами). В корковом веществе расположены артериолы и кровеносные капилляры, имеющие гемато-тимусный барьер, препятствующий заносу антигенов из крови.

Корковое вещество содержит клетки:

эпителиального происхождения:

опорные клетки: формируют «каркас» ткани, образуют гемато-тимусный барьер;

звездчатые клетки: секретируют растворимые тимические (или тимусные) гормоны — тимопоэтин, тимозин и другие, регулирующие процессы роста, созревания и дифференцировки Т-клеток и функциональную активность зрелых клеток иммунной системы.

клетки-«няньки»: имеют инвагинации, в которых развиваются лимфоциты;

гематопоэтические клетки:

лимфоидного ряда: созревающие T-лимфоциты;

макрофагального ряда: типичные макрофаги, дендритные и интердигитирующие клетки.

Непосредственно под капсулой в клеточном составе преобладают делящиеся Т-лимфобласты. Глубже находятся созревающие Т-лимфоциты, постепенно мигрирующие к мозговому веществу. Процесс созревания занимает примерно 20 суток. В ходе созревания их происходит реаранжировка генов и формирование гена, кодирующего TCR (Т-клеточный рецептор).

Далее они претерпевают положительную селекцию: во взаимодействии с эпителиальными клетками отбираются «функционально пригодные» лимфоциты, которые способны взаимодействовать с HLA; в ходе развития лимфоцит дифференцируется в хелпер или киллер, то есть на его поверхности остаётся либо CD4, либо CD8. Далее в контакте с эпителиальными клетками стромы отбираются клетки, способные к функциональному взаимодействию: CD8+ лимфоциты, способные к рецепции HLA I, и CD4+ лимфоциты, способные к рецепции HLA II.

Следующий этап — отрицательная селекция лимфоцитов — протекает на границе с мозговым веществом. Дендритные и интердигитирующие клетки — клетки моноцитарного происхождения — отбирают лимфоциты, способные к взаимодействию с антигенами собственного организма, и запускают их апоптоз.

В мозговом веществе в основном содержатся дозревающие Т-лимфоциты. Отсюда они мигрируют в кровоток венул с высоким эндотелием и расселяются по организму. Предполагается также наличие здесь зрелых рециркулирующих Т-лимфоцитов.

Клеточный состав мозгового вещества представлен опорными эпителиальными клетками, звездчатыми клетками, макрофагами. Имеются также выносящие лимфатические сосуды и тельца Гассаля.

ТИМУС

Г о р м о н ы

|

Д е й с т в и е

|

Гормоны, влияющие на созревание лимфоцитов:

1. тимопоэтины (Т-лимфопоэтины),

2. тимозин,

3. лимфоцитстимулирующие гормоны (ЛСГ) и др.

|

1. Тимопоэтины, вероятно, способствуют тому, что в красном костном мозгу некоторые предшественники лимфопоэза (п. 20.2.2.1) превращаются в предшественники Т-лимфоцитов.

2. Тимозин стимулирует последующие стадии созревания Т-лимфоцитов -

миграцию пре-Т-клеток в тимус, миграцию пре-Т-клеток в тимус,

пролиферацию Т-лимфобластов в тимусе и пролиферацию Т-лимфобластов в тимусе и

пролиферацию Т-иммунобластов в периферической лимфоидной ткани. пролиферацию Т-иммунобластов в периферической лимфоидной ткани.

3. ЛСГ увеличивают антителообразование - возможно, за счёт стимуляции Т-хелперов.

|

Гормоны, подобные гормонам других желёз:

4. фактор роста, или гомеостатический тимусный гормон (ГТГ),

5. инсулиноподобный фактор,

6. кальцитониноподобный фактор.

|

4. ГТГ - синергист соматотропного гормона гипофиза, т.е. тоже способствует росту тела.

5. Инсулиноподобный фактор, как и инсулин (см. выше) приводит к снижению концентрации глюкозы в крови.

6. А кальцитониноподобный фактор понижает в крови концентрацию ионов Са2+.

| |

Скачать 254.69 Kb.

Скачать 254.69 Kb.