Технологический процесс разработки лесосек с трелевочного тракто. 3 Технологии разработки лесосек на базе форвардеров и бензин моторных пил

Скачать 1.88 Mb. Скачать 1.88 Mb.

|

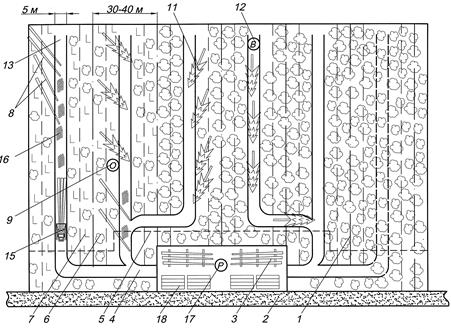

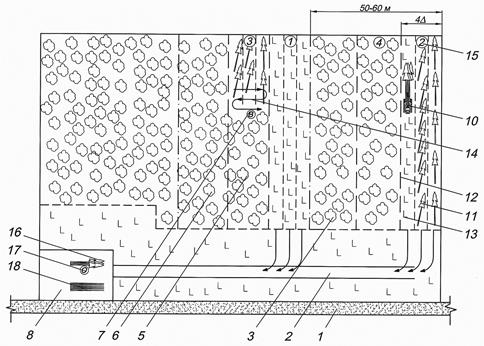

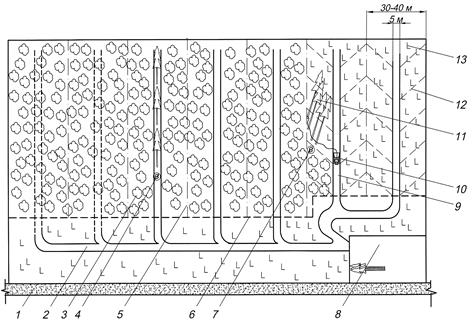

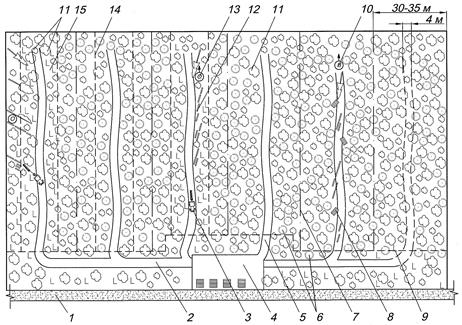

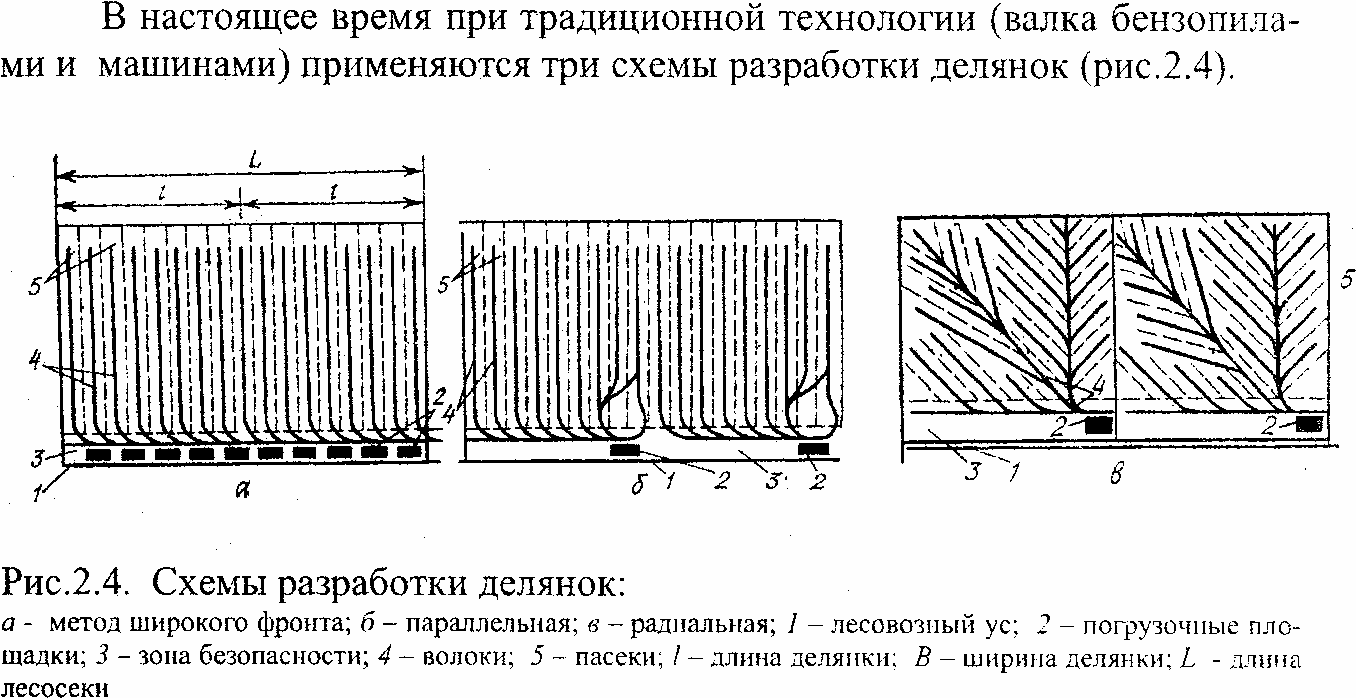

а) б) а) б)Рис 3.1. Схемы разработки лесосек с трелевкой хлыстов за вершины на базе канатно-чокерных тракторов: а – по узко пасечной технологии (сплошная рубка с сохранением подроста); б – по средне пасечной технологии (выборочная рубка): 1 − лесовозный ус; 2 – лесопогрузочный пункт; 3 − штабель хлыстов; 4 – магистральный волок; 5 − зона безопасности; 6 – растущий лес; 7 − пни; 8 − хлысты; 9 − обрезчик сучьев; 10 − сохраненный подрост; 11 – спиленные деревья; 12 – вальщик леса; 13 – пасечный волок; 14 – очередность разработки лент; 15– трелевочный трактор; 16 – порубочные остатки; 17 – раскряжевщик; 18 − штабель сортиментов Варианты технологий (рис. 3.1, а, б) по комплексу технологических операций, выполняемых на лесопогрузочном пункте, могут быть реализованы: с отгрузкой хлыстов; обрезкой сучьев, раскряжевкой хлыстов, штабелевкой и отгрузкой сортиментов. Средне-пасечная технология разработки лесосек с трелевкой деревьев за комли на базе канатно-чокерных трелевочных тракторов приемлема для реализации сплошных рубок с последующим возобновлением, а также первых приемов чересполосных постепенных рубок при отсутствии на вырубленных полосах сохраняемого подроста, в условиях (по группам типов леса), где минерализация поверхности почвы имеет положительное значение или допустима (брусничные, сложные и сходные с ними группы типов леса). В зависимости от схем валки деревьев на пасеках разработка лесосек возможна в вариантах: лентами, параллельными волоку; лентами под углом к волоку; на «подкладочное дерево». Технология работ при валке на «подкладочное дерево» обеспечивает реализацию сплошных и чересполосных постепенных рубок на лесосеках с мелким подростом (зимой с высотой подроста до 1 м, летом – до 0,5 м) и позволяет сохранять до 65% подроста, имеющегося на лесосеке. На рис. 3.2, а показана схема разработки лесосеки в варианте лентами под углом к волоку. Ширина пасек – в пределах величины, равной 30‑40 м, при необходимости может быть доведена до 60 м. Разработку волока начинают с дальнего конца, а первые деревья валят в свободные промежутки между стоящими деревьями. После трелевки деревьев с волока, приступают к разработке каждой полу-пасеки лентами шириной 6‑10 м, примыкающими к волоку под углом 45‑60о. Разработку полу-пасеки начинают с дальнего конца. На одной ленте должно быть повалено столько деревьев, сколько необходимо для набора одной пачки. Трелевка производиться сразу после валки, иначе нельзя производить валку на следующей ленте. Вальщик может выполнять работу чокеровщика, следовательно, численный состав бригады может быть сокращен на одного рабочего. При малых расстояниях трелевки создать межоперационный запас невозможно, что приводить к частым простоям трактора в ожидании поваленных деревьев или простоя вальщика при значительных расстояниях трелевки. После ухода трактора на расстояние более 50 м вальщик приступает к валке очередной группы деревьев для следующей пачки. Широко пасечная технология с трелевкой деревьев за комли на базе трелевочных тракторов манипуляторного типа целесообразно применять тех же условиях, что средне-пасечная технология с трелевкой деревьев за комли на основе традиционных средств (канатно-чокерных трелевочных тракторов и бензомоторных пил). Делянка (рис. 3.2, б) осваивается пасеками шириной 50‑60 м, которые разрабатываются параллельными лентами шириной (ширина ленты формирования пачки трактором). Валка и трелевка деревьев производится на разных пасеках. Деревья на ленте валят от стены леса на 10‑15о или параллельно направлению трелевки, комлями в сторону лесопогрузочного пункта. Вальщик движется параллельными ходами поперек ленты. После валки деревьев на всей ленте производится формирование пачек и их трелевка.   3.2 а 3.2б Рис. 3.2.Схема разработки лесосеки с трелевкой деревьев за комли: а – по средне пасечной технологии на базе канатно-чокерных тракторов; б – по широко пасечной технологии на базе тракторов манипуляторного типа; 1 – лесовозный ус; 2 – магистральный волок; 3 – растущий лес; 4 – прорубка волоков с помощью бензопил; 5 – граница пасек; 6 – граница зоны безопасности; 7 – вальщик; 8 –лесопогрузочный пункт; 9 – пасечный волок; 10 – трелевочный трактор; 11 – спиленные деревья; 12 – граница лент; 13 – пни; 14 –ходы вальщика; 15 – очередность разработки пасек; 16 – штабель деревьев; 17 – обрезчик сучьев; 18 – штабель хлыстов Если длина пасеки равна длине ленты формирования пачки lп, трелевочный трактор заходит для формирования пачки с противоположной стороны пасеки (по отношению направления трелевки) в дальний конец ленты и, двигаясь вдоль кромки леса, формирует пачку деревьев. Так повторяется до окончания трелевки заготовленного леса со всей ленты. Если лента имеет длину больше lп, трактор заходит вдоль кромки леса на расстояние равное длине lп, затем разворачивается и формирует пачки деревьев, а затем трелюют их. Комли деревьев, препятствующие заходу трактора, отодвигаются его отвалом. При обрезке сучьев на погрузочном пункте первую пачку деревьев сбрасывают на середине будущего штабеля хлыстов, а последующие пачки деревьев – поочередно по правую и левую сторону от первой. Разработка лесосек по схеме (рис. 3.2, б) может быть нецелесообразна зимой при глубоком снежном покрове и при низких несущих способностях грунтов в теплое время года. Технологии (рис. 3.2, а, б) могут быть реализованы в вариантах работ на лесопогрузочном пункте: с отгрузкой деревьев; обрезкой сучьев и вывозкой хлыстов; обрезкой сучьев, раскряжевкой хлыстов, штабелёвкой и отгрузкой сортиментов. Средне-пасечная технология с трелевкой сортиментов на базе колесных канатно-чокерных трелевочных тракторов приемлема для реализации всех видов рубок. Применение технологии может быть нецелесообразно на сплошных рубках с последующим возобновлением, особенно в зимних условиях, и летом в условиях переувлажненных почв. На рис. 3.3 показана схема разработки лесосеки при не сплошной рубке. Последовательность разработки пасек с отделением валки от других работ на расстояние не менее 50 м (одной-двух пасек). Валку деревьев на технологическом коридоре (волоке) начинают с ближнего конца, деревья валят вершиной по направлению к верхнему складу. После спиливания достаточного количества деревьев, вальщик выполняет обрезку сучьев с поваленных деревьев, производит разметку хлыстов, с последующей их раскряжевкой на сортименты и частичным их окучиванием. По окончании трелёвки сортиментов с волоков приступают к разработке полу-пасек. Полу-пасеки (справа и слева от волока) разрабатывают в два приема. В первый прием валят деревья на ленте, примыкающей к волоку, шириной 5‑7 м, вершинами на волок. После перехода вальщика на другую пасеку или после того, как вальщик свалит деревья по длине ленты не менее 50 м, обрезают сучья с поваленных деревьев и раскряжевывают хлысты на сортименты. Порубочные остатки укладывают на волок. Колесный трактор с канатно-чокерным оборудованием производит трелевку сортиментов на верхний склад. На верхнем складе рабочий отцепляет сортименты, а трактор формирует из них штабель. После окончания трелевки сортиментов с первой ленты, за второй прием валят деревья на удаленной от волока ленте на изреженную часть пасеки. Технология выполнения работ аналогична ранее описанной. С целью уменьшения повреждаемости оставляемого древостоя при выборочных рубках следует производить под трелёвку сортиментов из центральной части пасеки на волок. Этот приём позволит уменьшить количество манёвров трактора при сборе и трелевки сортиментов. Технология разработки лесосек при групповой выборки деревьев на базе трелевочных тракторов приемлема при проведении выборочных рубок (группово-выборочных и группово-постепенных (котловинных) рубок). Разработка лесосек по схеме на рис. 3.8 (а, б) предусматривает трелевку хлыстов. Возле лесовозной дороги разрубается (или выбирается место) лесопогрузочный пункт, а затем волоки. После трелевки древесины с волоков приступают к валке деревьев в «окнах» (в местах расположения группового подроста) и лесовозобновительных кольцах. Направление валки − вершинами в сторону трелевки с максимальным сохранением подроста. Очистка деревьев от сучьев производится на лесосеке легкими бензопилами, сучья укладываются на волок.  Рис. 3.3. Схема разработки лесосеки по средне пасечной технологии с трелевкой сортиментов на базе канатно-чокерных тракторов (длительно-постепенная рубка): 1 – лесовозный ус; 2 – магистральный волок; 3 – колесный трактор с канатно-чокерным оборудованием; 4 – верхний склад; 5 – пасечный волок; 6 – перестойные и спелые деревья, подлежащие вырубке; 7 – граница пасек; 8 – сортименты, заготовленные при прорубке коридора; 9 – зона безопасности; 10 – вальщик при разрубке волока; 11 – неспелые деревья, подлежащие оставлению на выращивание; 12 – сортименты, заготовленные при разрубке лент; 13 – обрезчик сучьев; 14 – граница лент; 15 – ленты, пройденные рубкой (неспелые деревья, включая подрост) В сосняках с наличием группового подроста сосны разработка лесосеки ведется по схеме (рис. 3.4, а). Пасечные волоки прорубаются так, чтобы они проходили с двух сторон «окна». В сосняках на песчаных почвах без наличия соснового подроста разработка лесосек ведется по схеме, приведенной на (рис. 3.4, б). Расстояние между пасечными трелевочными волоками 50‑60 м. «Окна» с «лесовозобновительными кольцами» закладывают с таким расчетом, чтобы волок проходил через середину «окна».   3.4 а 3.4 б 3.4 а 3.4 бРис. 3.4. Схема разработки лесосеки при проведении группово-выборочной рубки: а – при разработке сосняков с наличием группового подроста сосны; б – в сосняках на песчаных почвах без соснового подроста: 1 − лесовозная дорога; 2 − волока; 3 − вырубленные деревья; 4 − сохраненный подрост; 5 − окна; 6 − хлысты; 7− лесовоз обновлённые кольца; 8 − лесопогрузочный пункт При группово-выборочных рубках в первый прием проводят разработку «окон» и разреживание «лесовозобновительных колец». В последующие приемы «окна» расширяют до полной вырубки материнского древостоя. Площадь групп рубки составляет от 0,01 до 0,5 га. Схемы разработок делянок В настоящее время при традиционной технологии (валка бензопилами и машинами) применяются три схемы разработок делянок.  Рис.3 Схемы разработок делянок: а - метод широкого фронта, б – параллельная, в – радиальная, 1-лесовознй ус, 2-погрузочные площадки, 3-зона безопасности, 4-волоки, 5-пасеки Метод широкого фронта. Эта схема характеризуется частым расположением погрузочных площадок вдоль лесовозного уса и применяется когда погрузочные пункты просты и затраты на их подготовку очень малы. Благодаря применению челюстных погрузчиков эта схема получила широкое распространение. Затраты на подготовку ограничиваются расчисткой их бульдозером. По этой схеме создаются обычно запасы хлыстов у трасс лесовозных дорог. Волоки при методе широкого фронта располагаются параллельно один другому и хлысты на площадку трелюют с одного - двух волоков. Параллельная схема. Применяется, когда требуется концентрация стрелеванного леса в одном месте., например к сучкорезной машине. При этой схеме несколько пасечных волоков располагаются параллельно выходят на один магистральный волок, по которому трелюют на погрузочный пункт. Эта схема применяется также в тех случаях, когда по условиям рельефа и другим причинам нельзя разместить несколько площадок вдоль уса. Радиальная схема. Такую схему применяют в тех случаях, когда устройство погрузочных пунктов требует больших затрат, например при сортиментной вывозке леса. Чем выше стоимость и трудоёмкость подготовки, тем большая площадь леса должна тяготеть к нему. Расстояния трелёвки при этом должны быть по возможности небольшие. Значение пасек и их ширина Разбивка на пасеки позволяет более строго соблюдать технологическую дисциплину, выдерживать заданное направление валки и сохранять подрост. Характеристиками пасек является длина и ширина. В тех случаях, когда на лесосеке имеется жизнеспособный подрост, ширина пасек определяется единственным условием – сохранением подроста. Когда лесосека разрабатывается без сохранения подроста, ширина пасеки назначается в зависимости от способа трелёвки, места обрубки сучьев, почвенно-грунтовых условий. Ширина может быть от 25 до 45 м. длина пасек при параллельной схеме разработок делянок и при методе широкого фронта равна ширине делянки, т.е. она может быть от 100 до 500 м.. При радиальной схеме разработки делянки длина пасек может быть до 300 м. При машинной валке работа ведётся на полосах, ширина которых значительно меньше, чем ширина пасек при валке бензопилами. Валочно-пакетирующие машины разрубают полосу шириной 12-15 м., валочные и валочно-трелёвочные 1,5-3 м. В зимнее время состояние волока улучшается по мере увеличения количества проходов трактора и ширины пасеки, в летнее, наоборот, с увеличением числа проходов трактора , состояние волока ухудшается. На условия труда обрубщиков сучьев ширина пасеки оказывает заметное влияние. Для облегчения сборов сучьев необходимо, чтобы кроны деревьев ложились на волок или вблизи него, что позволяет обрубщикам сучьев и чокеровщикам работать на волоке и вблизи него, где в зимнее время снег обмят. Таким образом, для снижения затрат на разработку, подготовку и содержание волоков, пасека должна быть широкой, а для облегчения труда обрубщиков сучьев и сбора сучьев ширину следует уменьшать. Оптимальной шириной пасеки при работе без сохранения подроста, но с обрубкой и сбором сучьев на лесосеке, а также при работе на лесосеках с глубоким снегом является ширина 35-45 м. Способы разработки пасек Способ разработки пасек зависит, прежде всего, от того, каким образом производится трелёвка за комли или за вершины. За комли трелюют деревья, а за вершины – хлысты. Схемы разработки пасек приведены на рис.4. при методе узких пасек главной задачей является сохранение подроста. Делянка разбивается на пасеки шириной, равной средней высоте древостоя. По середине каждой пасеки прокладывается волок шириной 5 м. валку деревьев на волоке начинают с ближнего конца, деревья валят вершинами по направлению к погрузочным площадкам, после отхода вальщика на безопасное расстояние или перехода на другой волок, обрубают сучья и трелюют хлысты за вершины. Вальщик валит деревья сначала с одной полупасеки (рис. 4, а), при этом валка начинается также как на волоке с ближнего к погрузочному пункту конца. Вальщик, переходя от дерева к дереву, перемещается поперёк полупасеки от волока к середине пасеки, а затем обратно и т.д. при этом он стремится валить каждое дерево так, чтобы большая часть кроны попала на волок, а угол между деревом и волоком был наименьшим (не более 30º).  Рис.4 Схемы разработки пасек а - метод узких пасек, б – за вершины широкими пасеками, в – за комли лентами, параллельными волоку, г – за комли лентами под углом к волоку, д – на подкладочное дерево После того, как вальщик отойдет на расстояние более 50 м., обрубщики сучьев приступают к обрубке или их обрезке бензо сучкорезами. Сучья, обрубленные с той части кроны, которая находится над волоком, остаются на волоке, а сучья, которые обрубаются с крон, находящихся на пасеке, должны быть собраны и перенесены на волок. Собранные сучья уплотняются при проходе трактора, трелюющего хлысты с более удалённых участков волока. Порожний трактор разворачивается на месте, на участке, где нет подроста, трос растаскивается вдоль волока на расстояние 20-25 м. и зачокеренные за вершины хлысты, при формировании пачки вытягиваются сквозь подрост. Разработка без сохранения подроста, но с трелёвкой за вершины мало отличается от метода узких пасек. Пасека (рис.4,б) может иметь в этом случае ширину 34-45 м. , деревья валят под углом 45-60º к волоку. Поскольку сразу всю полу пасеку за один заезд взять сложно, то её делят на ленты шириной 8-10 м. и разработку проводят последовательно, сначала ленту у волока, после трелёвки следующую ленту и т.д. При разработке пасек без сохранения подроста возможен сход трактора с волока. Трелёвка леса Трелёвкой называется перемещение деревьев, хлыстов или сортиментов от места валки до лесопогрузочного пункта. Необходимость этой операции очевидна, так как лесовозным автомобилям или узкоколейным транспортом нельзя взять древесину непосредственно на лесосеке, её предварительно необходимо собрать. Трелевка является транспортной операцией. Но она резко отличается от других видов транспортных операций. В связи с тем, что трелёвочные средства перемещаются по обширной территории и работают на одной лесосеке в течение короткого времени, капитальные затраты на устройство пути не делаются. Трелёвка производится в исключительно трудных условиях при полном бездорожье, на любых грунтах летом или по заснеженной целине зимой, с преодолением многочисленных препятствий в виде пней, валежника, валунов и т.д. Благодаря трелёвке достигается концентрация древесины в определённых местах у лесовозных дорог, что позволяет применить в лесу современные технические средства: автомобили и узкоколейный железнодорожный транспорт на вывозке, челюстные погрузчики на погрузке, сучкорезные машины на обрезке сучьев. Существуют различные средства и способы трелевки. Их можно классифицировать следующим образом: - по виду трелёвки – за комли, за вершины; - по техническим средствам – гусеничные тракторы, колёсные тракторы, канатные установки, технически возможна трелёвка вертолётами, в редких случаях трелёвка производится лошадями; - по способу формирования пачки – чокерная, бесчокерная - по характеру перемещения груза – волоком, в полупогружённом, полуподвешенном, погружённом и подвешенном состоянии. Различие в видах трелёвочных средств вызвано большим разнообразием производственных условий, в которых производятся лесозаготовки. Основным трелевочным механизмом является трактор. В нашей стране применяются гусеничные трактора, за рубежом – колёсные. В соответствии с правилами техники безопасности трелёвочные тракторы можно применять на склонах крутизной не более 25º, а зимой и в сырую погоду до 15º. В горных условиях на крутых склонах или там, где применение тракторов ограничивается лесохозяйственными требованиями, применяются канатные установки различных систем. Главным требованием к трелёвочным тракторам является проходимость, которая должна обеспечивать работу трактора практически на любых лесных грунтах с преодолением обычных для условий лесосеки препятствий: пней, валежника, микронеровностей, валунов, болотистой местности и т.д. Трелёвочные тракторы оснащаются специальным оборудованием. Кабина трактора выносится обычно вперёд или размещается в средней части, что необходимо для установки на тракторе технологического оборудования и размещения конца трелюемой пачки. В настоящее время применяются несколько разновидностей технологического оборудования. Оно разделяется на две принципиально различные группы: оборудование для бесчокерной, т.е. полностью механизированной трелёвки и оборудование для чокерной трелёвки, при которой применяется ручной труд. Технологическое оборудование для бесчокерной трелёвки подразделяется в свою очередь на две подгруппы: для поштучного формирования пачки (гидроманипуляторы, зажимные коники, трососъёмники, погрузочные рычаги, платформы) и для трелёвки заранее подготовленной пачки (пачковые захваты). |