Технологический процесс разработки лесосек с трелевочного тракто. 3 Технологии разработки лесосек на базе форвардеров и бензин моторных пил

Скачать 1.88 Mb. Скачать 1.88 Mb.

|

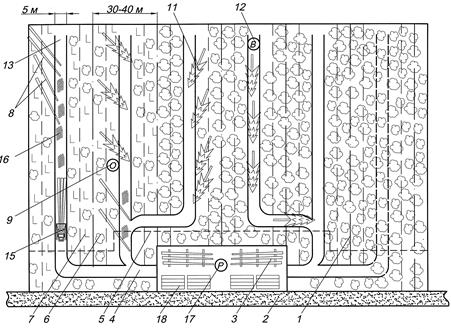

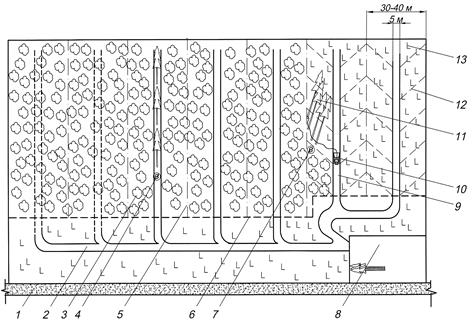

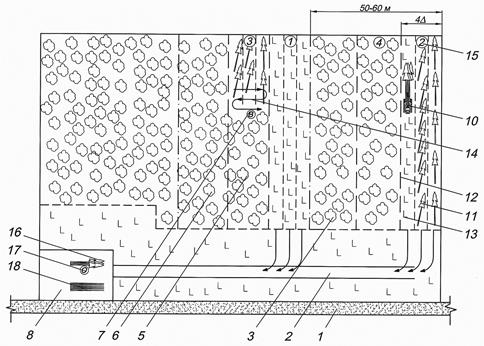

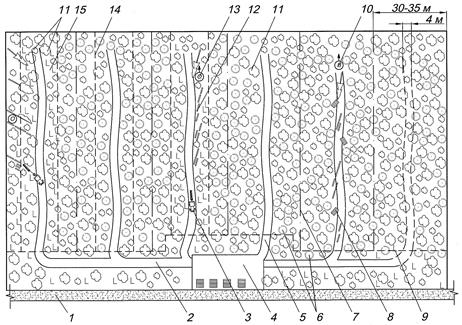

Рис 3.1. Схемы разработки лесосек с трелевкой хлыстов за вершины на базе канатно-чокерных тракторов а – по узкопасечной технологии (сплошная рубка с сохранением подроста); б – по среднепасечной технологии (выборочная рубка): 1 − лесовозный ус; 2 – лесопогрузочный пункт; 3 − штабель хлыстов; 4 – магистральный волок; 5 − зона безопасности; 6 – растущий лес; 7 − пни; 8 − хлысты; 9 − обрезчик сучьев; 10 − сохраненный подрост; 11 – спиленные деревья; 12 – вальщик леса; 13 – пасечный волок; 14 – очередность разработки лент; 15– трелевочный трактор; 16 – порубочные остатки; 17 – раскряжевщик; 18 − штабель сортиментов Варианты технологий (рис. 3.1, а, б) по комплексу технологических операций, выполняемых на лесопогрузочном пункте, могут быть реализованы: с отгрузкой хлыстов; обрезкой сучьев, раскряжевкой хлыстов, штабелевкой и отгрузкой сортиментов. Среднепасечная технология разработки лесосек с трелевкой деревьев за комли на базе канатно-чокерных трелевочных тракторов приемлема для реализациисплошных рубок с последующим возобновлением, а также первых приемов чересполосных постепенных рубок при отсутствии на вырубленных полосах сохраняемого подроста, в условиях (по группам типов леса), где минерализация поверхности почвы имеет положительное значение или допустима (брусничные, сложные и сходные с ними группы типов леса). В зависимости от схем валки деревьев на пасеках разработка лесосек возможна в вариантах: лентами, параллельными волоку; лентами под углом к волоку; на «подкладочное дерево». Технология работ при валке на «подкладочное дерево» обеспечивает реализацию сплошных и чересполосных постепенных рубок на лесосеках с мелким подростом (зимой с высотой подроста до 1 м, летом – до 0,5 м) и позволяет сохранять до 65% подроста, имеющегося на лесосеке. На рис. 3.2, а показана схема разработки лесосеки в варианте лентами под углом к волоку. Ширина пасек – в пределах величины, равной 30‑40 м, при необходимости может быть доведена до 60 м. Разработку волока начинают с дальнего конца, а первые деревья валят в свободные промежутки между стоящими деревьями. После трелевки деревьев с волока, приступают к разработке каждой полупасеки лентами шириной 6‑10 м, примыкающими к волоку под углом 45‑60о. Разработку полупасеки начинают с дальнего конца. На одной ленте должно быть повалено столько деревьев, сколько необходимо для набора одной пачки. Трелевка производиться сразу после валки, иначе нельзя производить валку на следующей ленте. Вальщик может выполнять работу чокеровщика, следовательно, численный состав бригады может быть сокращен на одного рабочего. При малых расстояниях трелевки создать межоперационный запас невозможно, что приводить к частым простоям трактора в ожидании поваленных деревьев или простоя вальщика при значительных расстояниях трелевки. После ухода трактора на расстояние более 50 м вальщик приступает к валке очередной группы деревьев для следующей пачки. Широкопасечная технология с трелевкой деревьев за комли на базе трелевочных тракторов манипуляторного типа целесообразно применять тех же условиях, что среднепасечная технология с трелевкой деревьев за комли на основе традиционных средств (канатно-чокерных трелевочных тракторов и бензиномоторных пил). Делянка (рис. 3.2, б) осваивается пасеками шириной 50‑60 м, которые разрабатываются параллельными лентами шириной  ( (  – ширина ленты формирования пачки трактором). Валка и трелевка деревьев производится на разных пасеках. Деревья на ленте валят от стены леса на 10‑15о или параллельно направлению трелевки, комлями в сторону лесопогрузочного пункта. Вальщик движется параллельными ходами поперек ленты. После валки деревьев на всей ленте производится формирование пачек и их трелевка. – ширина ленты формирования пачки трактором). Валка и трелевка деревьев производится на разных пасеках. Деревья на ленте валят от стены леса на 10‑15о или параллельно направлению трелевки, комлями в сторону лесопогрузочного пункта. Вальщик движется параллельными ходами поперек ленты. После валки деревьев на всей ленте производится формирование пачек и их трелевка.   Рис. 3.2.Схема разработки лесосеки с трелевкой деревьев за комли: а – по среднепасечной технологии на базе канатно-чокерных тракторов; б – по широкопасечной технологии на базе тракторов манипуляторного типа; 1 – лесовозный ус; 2 – магистральный волок; 3 – растущий лес; 4 – прорубка волоков с помощью бензопил; 5 – граница пасек; 6 – граница зоны безопасности; 7 – вальщик; 8 –лесопогрузочный пункт; 9 – пасечный волок; 10 – трелевочный трактор; 11 – спиленные деревья; 12 – граница лент; 13 – пни; 14 –ходы вальщика; 15 – очередность разработки пасек; 16 – штабель деревьев; 17 – обрезчик сучьев; 18 – штабель хлыстов Если длина пасеки равна длине ленты формирования пачки lп, трелевочный трактор заходит для формирования пачки с противоположной стороны пасеки (по отношению направления трелевки) в дальний конец ленты и, двигаясь вдоль кромки леса, формирует пачку деревьев. Так повторяется до окончания трелевки заготовленного леса со всей ленты. Если лента имеет длину больше lп, трактор заходит вдоль кромки леса на расстояние равное длине lп, затем разворачивается и формирует пачки деревьев, а затем трелюют их. Комли деревьев, препятствующие заходу трактора, отодвигаются его отвалом. При обрезке сучьев на погрузочном пункте первую пачку деревьев сбрасывают на середине будущего штабеля хлыстов, а последующие пачки деревьев – поочередно по правую и левую сторону от первой. Разработка лесосек по схеме (рис. 3.2, б) может быть нецелесообразна зимой при глубоком снежном покрове и при низких несущих способностях грунтов в теплое время года. Технологии (рис. 3.2, а, б) могут быть реализованы в вариантах работ на лесопогрузочном пункте: с отгрузкой деревьев; обрезкой сучьев и вывозкой хлыстов; обрезкой сучьев, раскряжевкой хлыстов, штабелёвкой и отгрузкой сортиментов. Среднепасечная технология с трелевкой сортиментов на базе колесных канатно-чокерных трелевочных тракторов приемлема для реализации всех видов рубок. Применение технологии может быть нецелесообразно на сплошных рубках с последующим возобновлением, особенно в зимних условиях, и летом в условиях переувлажненных почв. На рис. 3.3 показана схема разработки лесосеки при несплошной рубке. Последовательность разработки пасек с отделением валки от других работ на расстояние не менее 50 м (одной-двух пасек). Валку деревьев на технологическом коридоре (волоке) начинают с ближнего конца, деревья валят вершиной по направлению к верхнему складу. После спиливания достаточного количества деревьев, вальщик выполняет обрезку сучьев с поваленных деревьев, производит разметку хлыстов, с последующей их раскряжевкой на сортименты и частичным их окучиванием. По окончании трелёвки сортиментов с волоков приступают к разработке полупасек. Полупасеки (справа и слева от волока) разрабатывают в два приема. В первый прием валят деревья на ленте, примыкающей к волоку, шириной 5‑7 м, вершинами на волок. После перехода вальщика на другую пасеку или после того, как вальщик свалит деревья по длине ленты не менее 50 м, обрезают сучья с поваленных деревьев и раскряжевывают хлысты на сортименты. Порубочные остатки укладывают на волок. Колесный трактор с канатно-чокерным оборудованием производит трелевку сортиментов на верхний склад. На верхнем складе рабочий отцепляет сортименты, а трактор формирует из них штабель. После окончания трелевки сортиментов с первой ленты, за второй прием валят деревья на удаленной от волока ленте на изреженную часть пасеки. Технология выполнения работ аналогична ранее описанной. С целью уменьшения повреждаемости оставляемого древостоя при выборочных рубках следует производить подтрелевку сортиментов из центральной части пасеки на волок. Этот приём позволит уменьшить количество манёвров трактора при сборе и трелевки сортиментов. Технология разработки лесосек при групповой выборки деревьев на базе трелевочных тракторов приемлема при проведении выборочных рубок (группово-выборочных и группово-постепенных (котловинных) рубок). Разработка лесосек по схеме на рис. 3.8 (а, б) предусматривает трелевку хлыстов. Возле лесовозной дороги разрубается (или выбирается место) лесопогрузочный пункт, а затем волоки. После трелевки древесины с волоков приступают к валке деревьев в «окнах» (в местах расположения группового подроста) и лесовозобновительных кольцах. Направление валки − вершинами в сторону трелевки с максимальным сохранением подроста. Очистка деревьев от сучьев производится на лесосеке легкими бензопилами, сучья укладываются на волок.   Рис. 3.3. Схема разработки лесосеки по среднепасечной технологии с трелевкой сортиментов на базе канатно-чокерных тракторов (длительно-постепенная рубка): 1 – лесовозный ус; 2 – магистральный волок; 3 – колесный трактор с канатно-чокерным оборудованием; 4 – верхний склад; 5 – пасечный волок; 6 – перестойные и спелые деревья, подлежащие вырубке; 7 – граница пасек; 8 – сортименты, заготовленные при прорубке коридора; 9 – зона безопасности; 10 – вальщик при разрубке волока; 11 – неспелые деревья, подлежащие оставлению на выращивание; 12 – сортименты, заготовленные при разрубке лент; 13 – обрезчик сучьев; 14 – граница лент; 15 – ленты, пройденные рубкой (неспелые деревья, включая подрост) В сосняках с наличием группового подроста сосны разработка лесосеки ведется по схеме (рис. 3.4, а). Пасечные волоки прорубаются так, чтобы они проходили с двух сторон «окна». В сосняках на песчаных почвах без наличия соснового подроста разработка лесосек ведется по схеме, приведенной на рис. 3.4, б. Расстояние между пасечными трелевочными волоками 50‑60 м. «Окна» с «лесовозобновительными кольцами» закладывают с таким расчетом, чтобы волок проходил через середину «окна».  Рис. 3.4. Схема разработки лесосеки при проведении группово-выборочной рубки: а – при разработке сосняков с наличием группового подроста сосны;б – в соснякахна песчаных почвах без соснового подроста: 1 − лесовозная дорога; 2 − волока; 3 − вырубленные деревья; 4 − сохраненный подрост; 5 − окна; 6 − хлысты; 7− лесовозобновленные кольца; 8 − лесопогрузочный пункт При группово-выборочных рубках в первый прием проводят разработку «окон» и разреживание «лесовозобновительных колец». В последующие приемы «окна» расширяют до полной вырубки материнского древостоя. Площадь групп рубки составляет от 0,01 до 0,5 га. Лесовосстановление и охрана окружающей среды 5.1 Общие сведения Лесное хозяйство в отличие от промышленного производства имеет ту особенность, что его производственные процессы бывают рассредоточены на большой территории. Кроме того, лесные площади в большинстве своем являются трудно осваиваемыми в отношении применения машин. Более удобные для освоения земельные участки, как правило, используют под сельскохозяйственные культуры. Вторая особенность лесохозяйственного производства та, что одним из основных средств производства является земля, на которой растет лес. Следовательно, машины, воздействующие на землю (обрабатывающие почву и т. д.), должны перемещаться по ней. Далее необходимо отметить, что применяемые машины и орудия производства являются периодическими, связанными с почвенно-климатическими условиями, причем некоторые процессы обусловливаются строгими агротехническими сроками. Разнообразие производственных процессов и особенности применения машин и орудий определяют как номенклатуру машин и орудий, так и их эксплуатацию в лесном хозяйстве. Технологические процессы лесовосстановления включают следующие виды: Сбор семенного материала. Выращивание посадочного материала в питомниках. Производство лесных культур. Содействие естественному возобновлению леса. Уход за насаждениями. Охрана насаждений от пожаров и вредителей леса. Каждый из процессов включает целый ряд операций, выполняемых различными машинами и орудиями. В лесном хозяйстве реализуется два направления восстановления лесов: лесоводственное, базирующееся на содействии естественному возобновлению леса, и лесокультурное — на основе искусственного возобновления леса. Рассмотрим технологии лесокультурного воспроизводства лесов. |