Лабораторная №3. Лабораторная работа №3. 4 2 Снятие поляризационной характеристики диэлектрика и её зависимости от температуры

Скачать 470.95 Kb. Скачать 470.95 Kb.

|

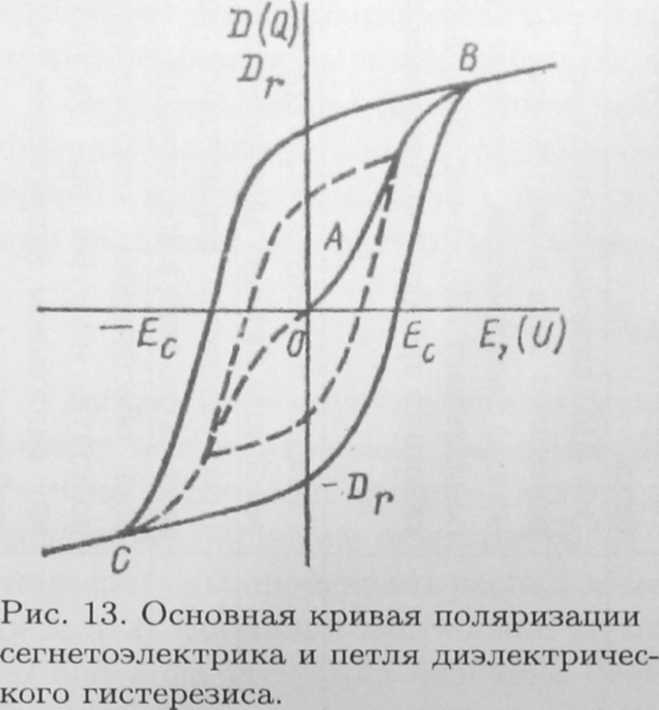

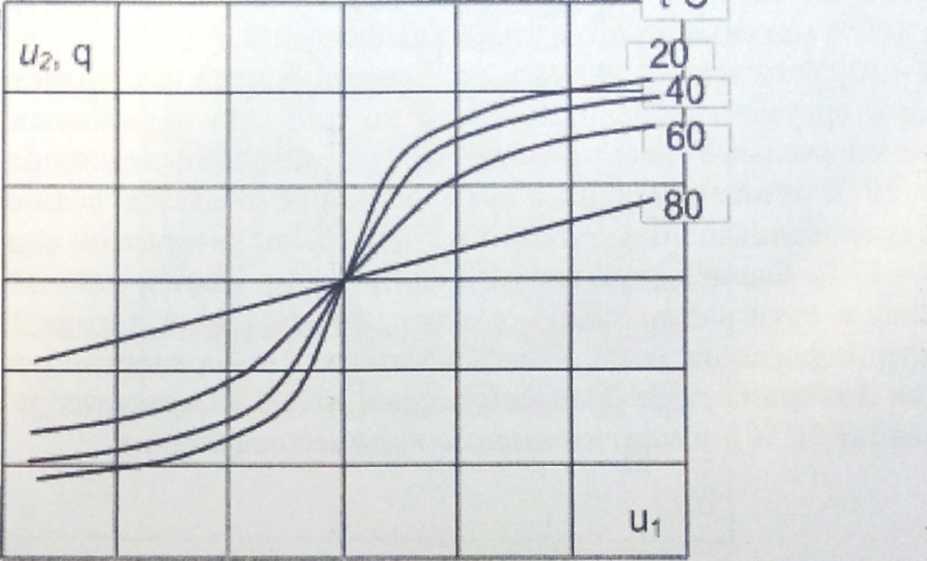

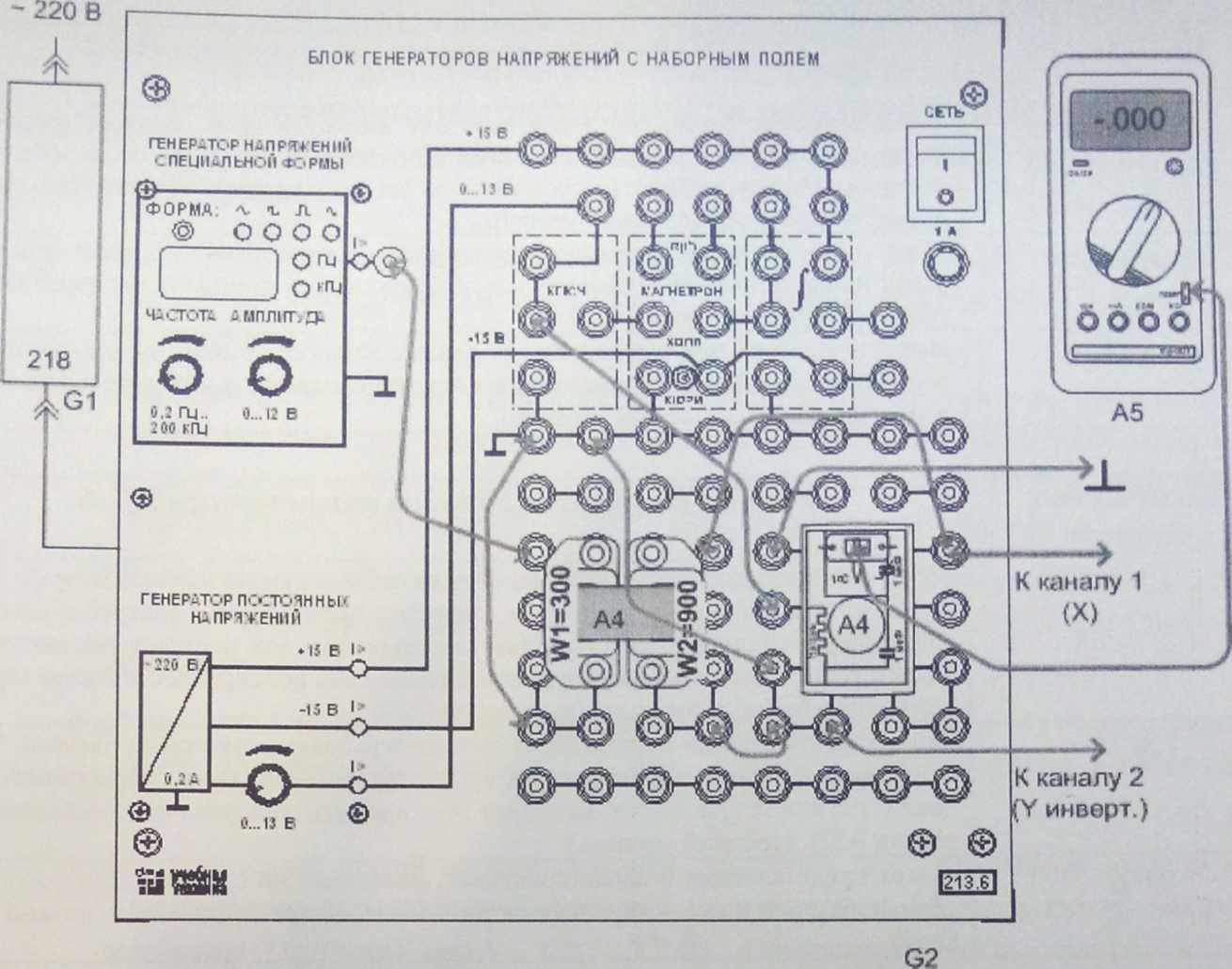

4.2.2 Снятие поляризационной характеристики диэлектрика и её зависимости от температуры Цель работы Снять экспериментально кулон-вольтовую характеристику нелинейного конденсатора q(u) при различных температурах. При одном из значений температуры рассчитать и построить поляризационную характеристику диэлектрика Р(Е), и зависимость относительной диэлектрически проницаемости от напряжённости электрического поля е(Е), приняв площадь поверхности обкладки конденсатора S = 300 мм2 и толщину изоляции d = 0,01мм. Теория Сегнетоэлекгприками называют вещества, обладающие спонтанной поляризацией, направление которой может быть изменено с помощью внешнего электрического поля. В отсутствии внешнего электрического поля сегнетоэлектрики, как правило, имеют доменную структуру. Домены представляют собой макроскопические области, обладающие спонтанной поляризацией, которая возникает под влиянием внутренних процессов в диэлектрике. Направление электрических моментов у разных доменов различно. Поэтому суммарная по-ляризованность образца в целом можеть быть равна нулю. Если кристалл имеет малые размеры, он может состоять всего из одного домена. Однако крупные образцы, как правило, всегда разбиваются на множество доменов, поскольку однодоменное состояние энергетически не выгодно. Разбиение на домены уменьшает электростатическую энергию сегнетоэлектрика. В монокристалле относительная ориентация электрических моментов доменов определяется симметрией кристаллической решетки. Энергетически наиболее выгодной является такая структура, при которой обеспечивается электрическая нейтральность доменных границ, т.е. проекция вектора поляризации на границу со стороны одного домена должна быть ровна по длине и противоположна по направлению проекции вектора поляризации со стороны соседнего домена. По этой причине электрические моменты доменов ориентируются по принципу «голова» к «хвасту». Установлено, что линейные размеры доменов составляют от 104 до Ю-1 см. Внешнее электрическое поле изменяет направление электрических моментов доменов, что создает эффект очень сильной поляризации. Этим объясняются свойственные сегнетоэлектрикам сверхвысокие значения диэлектрической проницаемости (до сотен тысяч). Доменная поляризация связана с процессами зарождения и роста новых доменов за счет смещения доменных границ, которые в итоге вызывают переориентацию вектора спонтанной поляризованности в направлении внешнего электрического поля. Следствием доменного строения сегнетоэлектриков является нелинейная зависимость их электрической индукции от напряженности электрического поля, показанная на рис. 13. При воздействии слабого электрического поля связь между D и Е носит приблизительно линейный характер (участок OA). На этом участке преобладают процессы обратимого смещения (флуктуации) доменных границ. В области более сильных полей (область АВ) смещение доменных границ носит необратимый характер. При этом разрастаются домены с преимущественной ориентацией, у которых вектор спонтанной поляризации образует наименьший угол с направлением поля. При некоторой напряженности поля, соответствующей точке В, все домены оказываются ориентированными по полю. Наступает со- с  тояние технического насы- щения. В монокристаллах состояние технического насыщения соответствует однодоменному состоянию. Некоторое возрастание индукции в сегнетоэлектрике на участке технического насыщения обусловлено процессами индуцированной поляризациии. Ее роль усиливается с повышением температуры. Кривую ОАВ называют основной кривой поляризации сегнетоэлектрика (кривая заряда сегнетоэлектрического конденсатора). Если в поляризованном до насыщения образце уменьшить напряженность поля до нуля, то ин- дукция в ноль не обратится, а примет некоторое остаточное значение Dr. При воздействии полем противоположной полярности индукция быстро уменьшается и при некоторой напряженности поля изменяет свое направление. Дальнейшее увеличении напряженности поля вновь переводит образец в состояние технического насыщения (точка С). Отсюда следует, что переполяризация сегнетоэлектрика в переменных полях сопровождается диэлектрическим гистерезисом. Напряженность поля Ес, при которой индукция переходит через ноль, называется коэрцитпивпой силой. Диэлектрический гистерезис обусловлен необратимым смещение доменных границ под действием поля и свидетельствует о дополнительном механизме диэлектрических потерь, связанных с затратами энергии на ориентацию доменов. Площадь гистерезисной петли пропорциональна энергии, рассеиваемой в диэлектрике за одни период. Вследствие потерь на гистерезис сегнетоэлектрики характеризуются весьма большим тангенсом угла диэлектрических потерь, который в типичных случаях принимает значение порядка 0,1. Совокупность вершин гистерезисных петель, полученных при различных значениях амплитуды переменного поля, образует основную кривую поляризации сегнетоэлектрика. Нелинейность поляризации по отношению к полю и наличине гистерезиса обуславливают зависимость диэлектрической проницаемости и емкости сегнетоэлектрического конденсатора от режима работы. Для характеристики свойств материала в различных условиях работы нелинейного элемента используют понятия статической, реверсивной, эффективной и других диэлектрических проницаемостей. Статическая диэлектрическая проницаемость еСг определяется по основной кривой поляризации сегнетоэлектрика: еСТ = D/(e0E) = 1 + Р/(е0Е) m Р/(е0Е) Реверсивная диэлектрическая проницаемость ер характеризует изменение поляризации сегнетоэлектрика в переменной электрическом поле при одновременном воздействии постоянного поля. Эффективную диэлектрическую проницаемость £эф, как и эффективную емкость конденсатора, определяют по действующему значению тока I (несинусоидального), проходящего в цепи с нелинейным элементом при заданном действующему напряжении U с угловой частотой ш: £эф Сэф = I/(uU) Диэлектрическую проницаемость, измеряемую в очень слабых электрических полях, называют начальной. Специфические свойства сегнетоэлектриков проявляются лишь в определенном диапазоне температур. В процессе нагревания выше некоторой температуры происходит распад доменной структуры и сегнетоэлектрик переходи в параэлектрическое состояние. Температура Ти такого фазового перехода получила название сегнетоэлектрической точки Кюри. В точке Кюри спонтанная поляризованность исчезает, а диэлектрическая проницаемость достигает своего максимального значения. Лабораторная установка и электрическая схема соединений Принципиальная схема опытной установки изображена на рис. 14  i  1 ране- \ \ форматор! и wi=3 ОД.,0 J кГц О, ,15 В х Ст \ Канал 2 (Y) иневрт. Рис. 14. Принципиальная схема для снятия кулон-вольтовой характеристики конденсатора Синусоидальное напряжение подаётся через повышающий трансформатор на цепь, состоящую из последовательно соединённых линейного конденсатора Ci и нелинейного конденсатора С0 типа К10-17 с изоляцией из сегнетоэлектрика. (Повышающий трансформатор необходим для достижения насыщения диэлектрика.) Заряды на этих конденсаторах одинаковы и пропорциональны напряжению цу а = C\u\ Напряжение и\ подаётся на вертикальный вход осциллографа, a Ua -на горизонтальный. Сигнал Ui на осциллографе необходимо инвертировать, чтобы положительному напряжению соответствовало отклонение луча па дисплее вверх. На экране осциллографа появляется зависимость q(u) для нелинейного конденсатора, примерный вид которой для разных температур показан на рис. 15. По ней можно рассчитать поляризационную характеристику Р(Е). Напряжённость электрического поля:   в, +0гч мкКл 10 5 0 -5 -10 «15 40 -20 20 0 20 40 В Ь = —, где а -толщина диэлектрика. Вектор электрического смещения: D = Р = D - е0Е, где е0 = 8.85 • 1СГ12 __обс°лютная диэлектрическая проницаемость пустоты Нагревание конденсатора осуществляется специальным резистором Лнагрев от регулируемого источника постоянного напряжения. Измерение температуры производится с помощью термопары мультиметром MY60T. Точка Кюри диэлектрика конденсатора К10-17 лежит в области отрицательных температур, поэтому в данной работе она не определяется. Для сборки схемы используется наборная панель блока генераторов напряжений, как показано на монтажной схеме (рис. 16). Перечень используемого оборудования приведен в таблице 8.  У Таблица 8. Перечень аппаратуры

казания по проведению эксперимента Убедитесь, что переключатели «Сеть» блоков, используемых в эксперименте, выключены. Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений (рис. 16). При подключении осциллографа аттенюаторы пробников - делителей установите в положение х 10. Для подключения пробников - делителей к цепи используйте подпружиненные штыри из комплекта аксессуаров. Ручку регулирования выходного напряжения 0. . . 15В гонора гора постоянного напряжения G2 (213.2) поверните против часовой стрелки до упора. Подключите кабель USB к осциллографу и к ноутбуку. При работающем компьютере подключайте кабель USB сначала к осциллографу а, затем, к ноутбуку. Включите ноутбук и активизируйте программу осциллограф. (Ярлык DSO-2090USB на рабочем столе). Установите на дисплее по каждому каналу осциллографа множители х10 и чувствительность 20В/дел по первому каналу и 5В дел - ЕЮ второму. дополиительнительиые линейки инструментов, щёлкнув на пунктах меню: Wiew—>Тор Toolbar 1 и Top Toolbar 2. (Top Toolbar Left оставьте). С помощью левой вертикальной линейки инструментов настройки «включите» измерение амплитуд напряжения по первому и второму каналам (пункты меню: Chi ,Ch2). Результат отображается в окне «Measurement» в виде надписей СН1: Тор=**** и СН1: Тор—****. Появившиеся лишние позиции в этом окне сотрите. (Тор - положительная средневзвешенная амплитуда периодического сигнала). Включите устройство защитного отключения и автоматический выключатель в однофазном источнике питания G1. Включите выключатель «СЕТЬ» блока генераторов напряжений G2 Установите частоту синусоидального сигнала 0,6.. .0,7 кГц и, регулируя амплитуду сигнала, убедитесь, что на дисплее появилось изображение двух кривых. Отрегулируйте развёртку так, чтобы на дисплее было изображение одного - двух периодов кривых. (Чувствительность по горизонтали 0,2 мс/дел.). Выведите кривые в центр экрана, сделайте инвертирование второго канала (пункты меню: Channel—>СН2 Settting—►Invert Off). Убедитесь, что сигналы совпадают по фазе, что при регулировании подаваемого синусоидального напряжения они не выходят за пределы экрана, что измеряются «СН1 Тор» и «СН2 Тор». Включите режим X - Y и убедитесь, что на экране появилось изображение кулон-вольтовой характеристики конденсатора (узкой петли гистерезиса). Уменьшите синусоидальное напряжение до нуля и, увеличивая его шаг за шагом до максимально возможного напряжения генератора, записывайте в табл. 9 амплитуды напряжений на нелинейном конденсаторе - Ul(CHl) и на линейном - U2(CH2). Р Таблица 9

ассчитайте поляризационную характеристику диэлектрика Р(Е)и дифференциальную зависимость е{Е).Выберите масштабы и построй-те графики При максимальном значении амплитуды приложенного напряжения сохраните изображение в желаемом формате (пункт меню File), или перерисуйте ее в отчёт. Выберите значения i емпературы, при которых Вы хотите снять кулон-вольтовую характеристику, Рекомендуется, кроме комнатной темиера-туры, сиять характеристику при 40, 60, и 80°С. Включите на мультиметре режим измерения температуры и, подайте напряжение нагрева 15 В на миниблок, повернув ручку регулятора 0. .. 1Г> В вправо до упора. Убедитесь, что в миниблоке загорелась сигнальная лампочка и температура начала увеличиваться. Скорость нагрева можно регулировать, увеличивая и уменьшая напряжение нагрева. По мере нагревания миииблока сохраняйте или перерисовывайте крину к) в отчёт при выбранных значениях температуры. После достижения температуры 80°С отключите нагрев и выключите все используемые блоки. Закройте окно виртуального осциллографа, нажав на кнопку х. Закройте все окна и выключите ноутбук, используя кнопку «ПУСК». Разберите цепь Контрольные вопросы Какие диэлектрики могут называться сегнетоэлектриками? Охарактеризуйте доменный тип поляризации.В чем его особенность? Объясните явление диэлектрического гистерезиса и влияни*; на но/о температуры. Перечислите важные параметры диэлектрического гистерезиса. Основные отличия сегнетоэлектриков от линейных диэлектриков. Что происходит с активными диэлектриками в области '/очки Кюри на примере сегнетоэлектрика. Покажите с помощью гистерезисной петли величину рассеиваемой мощности в сегнетоэлектрике. Список литературы [1] Справочник по электротехническим материалам / Пол род. Ю. В. Ко-рицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тареева. - ТЗ - Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 728 с. [2] Пасынков В. В., Сорокин B.C. Материалы электронной техники: Учебник. 5-е изд., стер. - СПб.: «Лань», 2003.-368 с. [3] Л айне М. Гласе А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. -М.: Мир, 1991 - 736 с. I |