корпоративная культура. 4 Осмотр места происшествия с использованием огнестрельного оружия

Скачать 0.57 Mb. Скачать 0.57 Mb.

|

|

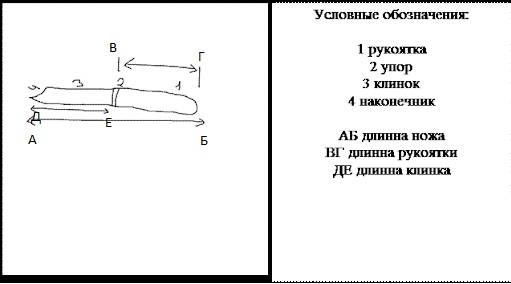

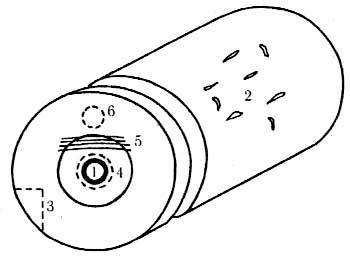

ТЕМА 4. Задание 1. Осмотрите нож, заточку (любого назначения и исполнения), выполните масштабную фотосъемку объекта. 2. Схематически зарисуйте исследуемое орудие, указав наименования его частей. 3. Произведя необходимые замеры, составьте фрагмент протокола осмотра данного предмета. 1.       2.  3.   Длина ножа – 26.5см Длина рукоятки – 11.5см Длина клинка – 15см ТЕМА 4 Осмотр места происшествия с использованием огнестрельного оружия. Характеристики пулевых пробоин 1.Понятие и значение осмотра места происшествия с использованием огнестрельного оружия Под местом происшествия понимается не только то место, где произошло расследуемое событие, но и где осуществлялась его подготовка и где обнаружены его последствия. По одному делу может быть несколько мест происшествий. Например, в случае убийства с расчленением трупа местом происшествия будет как то место, где совершилось убийство, так и места, где обнаружены части расчлененного трупа (к примеру, водоем, мусорная свалка, выгребная яма). Осмотр каждого такого места происшествия осуществляется по мере его обнаружения. В задачу осмотра места происшествия входит установление данных: — об обстоятельствах, при которых произошло событие, о его характере — если имело место преступление, то, какое именно — какой ущерб причинен преступлением — о том, кто мог совершить преступление, сколько было преступников, какими признаками они характеризуются: — какие следы и другие объекты подлежат изъятию с целью возможного их приобщения к делу в качестве вещественных доказательств — кто является свидетелем-очевидцем по делу: что способствовало совершению преступления. Эффективность осмотра места происшествия обусловлена следующими факторами:1. Квалификация следователя. Осмотр места происшествия требует хороших знаний уголовно-процессуального законодательства, тактических приемов осмотра, умения применять технико-криминалистические средства. 2. Настойчивость следователя в решении постав ленных задач. 3. Своевременное привлечение к осмотру необходимых специалистов: криминалистов, судебных медиков, авто-техников, пожарных техников, кинологов и др. Анализ практики показывает, что в случае, например, привлечения специалистов-криминалистов к осмотру результативность его возрастает в 5-6 раз. 4. Квалифицированное применение технико-криминалистических средств. Многие следы, микрообъекты и другие вещественные доказательства могут быть обнаружены и изъяты лишь при использовании технико-криминалистических средств. В случае привлечения специалиста-криминалиста применение таких средств следователь возлагает на него. Однако из-за ограниченности штатов таких специалистов две трети осмотров мест происшествий следователь проводит самостоятельно. Это требует от него умения собственноручно применять имеющиеся у него на вооружении технические средства, следить за постоянной их готовностью к использованию. 5. Своевременное прибытие следователя на место происшествия. Чем быстрее следователь прибывает на место происшествия, тем больше имеется возможностей для обнаружения важных вещественных доказательств и раскрытия преступления по "горячим следам". Практика показывает, что если следственно-оперативная группа прибывает на место происшествия в течение трех минут после его совершения, розыск по "горячим следам" преступников положительно завершается в большинстве случаев (до 80%), а если в течение 5 минут - результативность его уже снижается до 50%. 6. Строгое соблюдение процессуальных требований и криминалистических рекомендаций в обращении свещественными доказательствами. Осмотр оружия необходимо производить в резиновых перчатках, беря его за те места, где обнаружение пальцевых отпечатков маловероятно. Запрещено вводить какие-либо предметы в ствол оружия. Нельзя браться также за дульный срез, поскольку там могут быть брызги крови. Для осмотра оружие кладут на чистую бумагу. В протоколе делается запись о месте нахождения каких-либо посторонних объектов - отпечатков пальцев, волос и пр. Те из них, которые представляют интерес для следствия и могут быть утрачены, изымаются, переносятся в специальные емкости или пакеты. Из оружия извлекаются магазин (фиксируется количество патронов в нем и их маркировочные обозначения) и патрон из патронника. У охотничьего ружья отделяется ствол. Исключением из этого правила служит револьвер: его каморы не освобождаются ни от стреляных гильз, ни от патронов. По маркировочным обозначениям фиксируют, какая камора (или патрон) находится против ствола, и делают запись о последовательном расположении в каморах гильз и патронов. После разрядки оружия устанавливаются его маркировочные обозначения, конструктивные особенности. Чистка ствола оружия, особенно охотничьего ружья, не всегда оправдывает себя, поскольку следователь на первых порах еще не знает, какие вопросы понадобится поставить перед экспертизой. После чистки теряется возможность определить вид снаряда, которым был произведен последний выстрел. Не следует чистить ружье, если должен решаться вопрос и о давности выстрела. Для решения указанных и других вопросов стволы ружья должны быть закрыты бумажными колпачками, прикрепленными клейкой лентой. Доставка оружия для исследования на давность выстрела должна быть оперативной, так как успешное решение этого вопроса гарантировано только в первые 5 суток. Если обстоятельства вынуждают произвести чистку ствола, то делают это после осмотра сопряженных частей оружия. Канал ствола протирается марлевыми тампонами до трех раз, которые упаковываются раздельно. Канал ствола, затем смазывается нейтральным маслом. Осмотр огнестрельных повреждений на трупе. В ходе осмотра могут быть установлены данные о модели примененного оружия, виде патрона, направлении и дистанции выстрела. Успех расследования конкретного события во многом зависит от объективного установления обстоятельств, при которых был произведен выстрел. В протоколе осмотра должно быть зафиксировано, в какую часть тела пришелся выстрел, какие предметы одежды и в какой последовательности, начиная с верхней, имеют повреждения, похожие на огнестрельные. Необходимо также отметить, застегнута ли одежда, плотно ли она облегает тело в области огнестрельного повреждения, какие наблюдаются загрязнения. При осмотре следует прибегать к помощи лупы и электронно-оптического преобразователя (ЭОП) для обнаружения зерен пороха и копоти выстрела. Фиксируются следующие данные: расположение повреждений на предметах одежды и теле, их форма, размеры, состояние краев, зоны отложения продуктов выстрела (их расположение относительно повреждения, форма, размеры). Факт обнаружения зерен пороха, копоти на первой преграде может свидетельствовать о близкой дистанции выстрела, вид зерен пороха, специфическая топография отложения копоти - о модели оружия. О направлении произведенного выстрела можно судить по месту расположения участков более интенсивного окопчения или отложения зерен пороха, по более интенсивному и широкому участку пояска обтирания, наличию следов скольжения пули. Следует внимательно осмотреть пулевое отверстие. Равномерная длина всех концов нитей ткани по краям отверстия -признак перпендикулярного расположения ствола оружия; при выстреле под углом на сторону вхождения пули будут указывать более короткие и ровные концы нитей ткани, а на противоположную - более длинные, неровные концы, а также надрывы ткани. Аналогичные признаки можно наблюдать и на коже человека. Если входное отверстие находится на открытой части тела, необходимо, не раздевая труп, замерить расстояние от него до края одежды со стороны выстрела. Это позволит более объективно установить показатели зоны отложения продуктов выстрела для решения вопроса о дистанции. Необходимо обратить внимание на характер пятен, потеков крови на одежде теле и вокруг трупа. Это помогает определить положение тела человека в момент выстрела и относительное время нахождения его в определенном положении. При наличии признаков близкого выстрела, а также при обнаружении рядом с трупом оружия или приспособления для спуска курка с кистей рук должны быть сделаны смывы. Для этого берутся три ватных тампона одинаковой величины, смоченных в 7-процентном растворе азотной кислоты (или в спирте). Двумя тампонами протираются руки погибшего, а третий остается чистым для контроля. Все тампоны упаковываются раздельно в чистые емкости с соответствующими надписями. Исследование этих тампонов в лабораторных условиях поможет установить (или исключить) факт стрельбы самим погибшим. Раздевать труп следует на ровной поверхности, расстелив для этого белую простынь или клеенку. Нередко пуля, пробив тело человека, остается под одеждой, поэтому ее необходимо осмотреть, но во избежание изменения картины следов выстрела ни в коем случае не встряхивать ее. Участок с огнестрельным повреждением необходимо обшить снаружи и изнутри чистой белой тканью размером 25х25 см, а при выстрелах под небольшим углом к поверхности тела и более (при выстрелах из пистолета с дистанции, например, 30 см и под углом 15 градусов зона копоти обнаруживается на расстоянии 24-27 см от начала пулевого отверстия). При стрельбе под углом повреждение нередко имеет атипичную форму (напоминает разрыв острым предметом). Осмотр пробоин. Морфологические характеристики пулевых пробоин в определенной мере обусловлены структурой и качественным состоянием материала преграды. Для большинства объектов входные огнестрельные повреждения характеризуются относительно ровными краями, втянутыми внутрь, наличием пояска обтирания. Выходные отверстия обычно больше по размеру, края их неровные, вывернуты наружу. Пулевые каналы по всей длине, как правило, одинакового диаметра, если пуля при встрече с преградой не получила деформации. Исключение составляют повреждения в стекле (и подобных материалах), которые имеют конусовидную форму, а также радиальные и концентрические (дуговые) трещины вокруг отверстия. Внутренняя поверхность изломов стекла получает своеобразный волнистый рельеф в виде пучков трасс. Эти трассы в радиальных трещинах расширяются в направлении полета пули, в концентрических – наоборот размеры отверстий в стекле больше калибра пуль. При выстрелах с близких дистанций и под углом происходят значительные разрушения стекла. Осколки стекла, а также других материалов падают, со стороны, противоположной выстрелу. Для транспортировки осколки стекла, составленные с учетом их конфигурации, могут быть наклеены на лист белой бумаги или прозрачную пленку. Со стороны выстрела на стекле можно обнаружить копоть, изучение которой позволит установить дистанцию выстрела. При значительных разрушениях стекла центр пулевого отверстия определяется путем продолжения радиальных линий, их точка пересечения укажет на искомый центр. На форму пулевых повреждений в древесине оказывает влияние степень влажности ее увеличение ведет к сужению пробоин вплоть до щелевидных. В области выходных отверстий на дереве часто наблюдаются отщепы в сторону выхода пули. В протокол осмотра места происшествия заносится только фактическая информация. Сначала характеризуется простреленный предмет в целом, указывается, на какой стороне его находится повреждение. Место расположения повреждения ориентируется относительно пола (грунта) и двух других постоянных частей предмета. В протоколе осмотра гильз отмечается: а) форма - цилиндрическая, бутылочная, коническая; б) конструктивные особенности донной части - фланцевая, бесфланцевая, с кольце вой проточкой (или без нее), под капсюль центрального боя, бокового боя; в) цвет материала; г) размеры - длина, диаметры дульца (внутренний) и фланца; д) маркировочные обозначения; е) способ крепления пули; ж) следы выстрела, заряжания, выбрасывания; з) характер деформации. Гильзы, а также пыжи и прокладки упаковываются аналогично пулям.   Следы, образованные на гильзе в результате выстрела. 1—от бойка; 2—от патронника; 3—от краев выреза под отражатель; 4—от краев отверстия под ударник; 5—от патронного упора; 6—от краев отверстия под сигнальную спицу |