аииаваив. 4. Саркоцистоз (Sarcocystosis)

Скачать 279.49 Kb. Скачать 279.49 Kb.

|

|

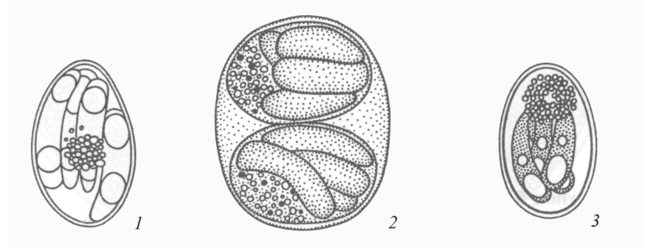

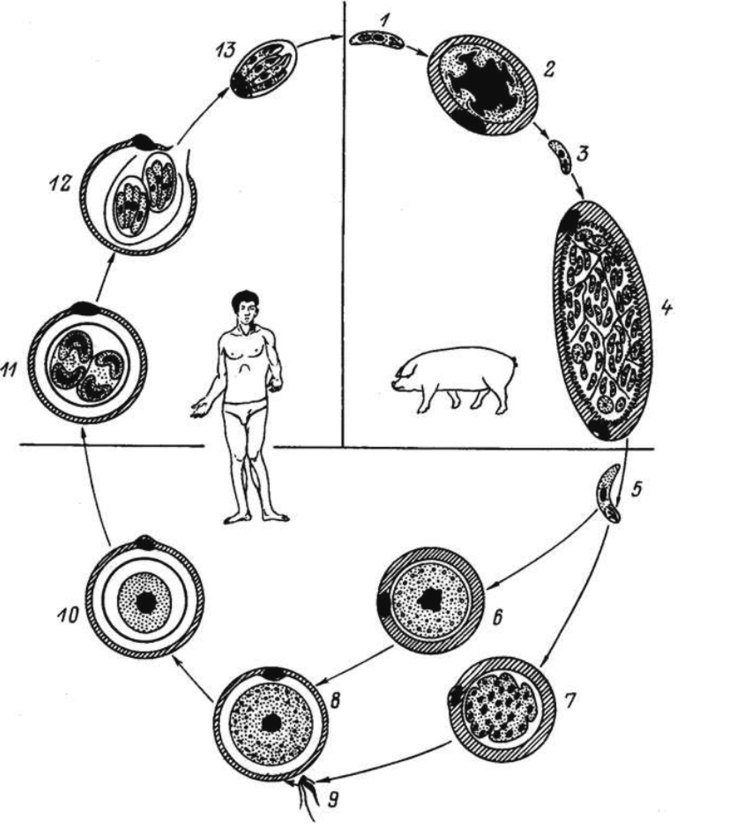

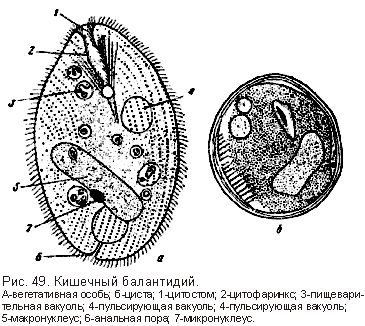

4. Саркоцистоз (Sarcocystosis) - протозойная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, а также и человека, характеризующаяся истощением, анемией, снижением молочной продуктивности, абортами и нередко гибелью при высокой интенсивности инвазии и бессимптомным течением при хронической форме. Вызывается специфическими видами Sarcocystis. Экономический ущерб от этого заболевания складывается из выбраковки туш, сильно пораженных саркоцистами; мясо больных животных низкого качества; у откармливаемых животных низкие приросты массы. Возбудители. Возбудитель имеет двух хозяев: дефинитивного - собаку, кошку и человека, и промежуточного - сельскохозяйственных и диких животных. Дефинитивный хозяин выделяет зрелые ооцисты изоспороидиого типа. У нее тонкая наружная оболочка с вдавлением между спороцистами; она часто разрывается, и тогда зрелые спороци- сты выходят наружу. Размеры ооцист: 14,5...20,0 мкм в длину и 10,0... 16,5 мкм в ширину. Размер спороцист с четырьмя спорозоитами у S. bovicanis - 16,3 х 10,8 мкм, у S. bovifelis - 12,5 х 7,8 мкм. У промежуточных хозяев величина саркоцист в мышцах может быть от одной сотой доли миллиметра и до 20 см (S. bovifelis).  Рис. 3.8-1. Ооцисты семейства Sarcocystidae [13]: 1 - Sarcocystis bovicanis; 2 -S. hircicanis; 3-S. ovicanis Биология развития. Саркоцисты строго специфичные паразиты. Так, S. bovicanis дефинитивным хозяином имеет собаку, а промежуточным - крупный рогатый скот, S. ovifelis дефинитивным - кошку, а промежуточным - овцу и т. д. Наибольшее ветеринарное значение имеют следующие виды саркоцист: у крупного рогатого скота - S. bovicanis (S. cruzi), S. bovifelis, S. bovihominis; у овец - S. ovicanis (S. tenella), S. ovifelis; у коз - S. hircicanis; у свиней - S. suicanis, S. suihominis; у лошадей - S. equicanis (рис. 3.8-1). Особенностью биологии саркоцист является то, что в кишечнике дефинитивных хозяев (собака, кошка) происходит гаметогония и спорогония, а в мышцах промежуточных - мерогония. Гаметогония и спорогония в кишечнике плотоядных длится 9... 14 дней, а выделение зрелых ооцист происходит 30 дней и больше. Из спороцист, проглоченных животными, в кишечнике освобождаются спорозоиты, которые проникают в кровеносные сосуды, и там происходит два последовательных процесса мерогонии. Мерозоиты последней генерации с кровью проникают в мышцы, и там образуются мышечные цисты - саркоцисты.  Рис. 3.8-2. Схема жизненного цикла Sarcocystis suihominis [13]: 1 - спорозоит; 2 - меронт первой генерации в эндотелиальной клетке венозного сосуда печени; 3 — спорозоит; 4 - меронт второй генерации в скелетной мускулатуре; 5 - меро- зоит; 6 - макрогамонт; 7 - микрогамонт; 8 - макрогамета; 9 - микрогамета; 10-зигота, трансформирующаяся в неспорулированную ооцисту; II, 12 — формирование двух спороцист в ооцисте; 13 - свободная спороциста в feces (по: Mehlhorn el al., 1979) Процесс деления внутри цист заканчивается через 2,5...3 месяца, образовавшиеся мерозоиты - инвазионные для плотоядных (рис. 3.8-2). Эпизоотологические данные. Саркоцистоз широко распространен среди животных. Молодняк заболевает с 3...6-месячного возраста. Сезонности не отмечают. Источником инвазии служат больные животные. Фактор передачи возбудителя - контаминированные ооцистами корм и вода, а также поедание дефинитивными хозяевами мяса, пораженного цистами саркоцист. Так, собаки и кошки (а также человек) выделяют ооцисты или спороцисты, которыми заражаются сельскохозяйственные животные, проглатывая их с водой или кормом. Собаки и кошки, съедая мясо таких животных, заражаются саркоцистом, и в их кишечнике созревают ооцисты со спороцистами. Саркоцисты, дефинитивными хозяевами которых обычно являются собаки, более патогенны. Патогенез. Изучен недостаточно. Известно, что в период миграции саркоцист в организме сельскохозяйственных животных - промежуточных хозяев развиваются воспалительные процессы. Нарушается кровообращение. Повышается порозность сосудов, появляются массовые кровоизлияния. Кроме того, в мышечной ткани размножаются паразиты. Это вызывает аллергическую реакцию в организме. Одновременно нарушается работа сердца, функция почек, сокращаемость мышц. Иммунитет при саркоцистозе изучен недостаточно. Известно, что кошки и собаки могут неоднократно заражаться через различные интервалы времени после первичного заражения. Клинические признаки. У спонтанно больных животных симптомы изучены недостаточно полно, и поэтому саркоцистоз при жизни часто не выявляют. У подопытных животных при экспериментальном заражении отмечают повышение температуры, общее угнетение, учащенное сердцебиение и дыхание, скрежет зубами, истечения из глаз, отказ от корма, усиленную жажду, подергивание мышц, при движении они с трудом передвигают ноги, имеют шаткую походку. У беременных животных бывают аборты. У дефинитивных хозяев (собаки, кошки) наблюдают колиты, сопровождающиеся поносом, животные вялые, плохо едят, худеют. Патологоанатомические изменения. У спонтанно зараженных животных изучены недостаточно. При сильном поражении обнаруживают кровоизлияния в подкожной клетчатке и скелетных мышцах, увеличение лимфатических узлов, печень - плотная, глинистого цвета, почки желтушные. Слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта ката- рально воспалены. В сердечной мышце массовые кровоизлияния, легкие отечные, гиперемированы. При вскрытии овец цисты встречаются в мышцах пищевода, языка, диафрагмы и пр. Они - белого или желтого цвета, величиной в 0,5... 10 мм. У свиней цисты находят в мышцах пищевода, диафрагмы и в четырехглавой бедра. При средней и слабой степени поражения сар- коцист обычно не выявляют. Диагностика. Диагноз ставят, как правило, посмертно. Для этого берут мышцы пищевода, сердца, диафрагмы и помещают в компрессо- риум. Для более четкого обнаружения кусочки исследуемого мяса, величиной с рисовое зерно, окрашивают методом А.Г. Кокуриной. На мышечные срезы наносят по 2...3 капли смеси из равных частей 0,5%-ного водного раствора метиленового синего и ледяной уксусной кислоты. После 3...5-минутного окрашивания срезы обесцвечивают, нанося на них 2...3 капли 20...25%-ного раствора нашатырного спирта. Затем мышечные срезы сдавливают стеклами компрессориума и просматривают в микроскопе под малым увеличением. На голубом фоне мышечной ткани саркоцисты выглядят темно-синими. Имеются и другие методы окраски. Диагностику саркоцистоза у плотоядных проводят путем исследования фекалий флотационными методами (Фюллеборна, Дарлинга и др.). В пробах обнаруживают спорулированные ооцисты и спороцисты. При дифференциальной диагностике цисты саркоцист крупного рогатого скота, овец и свиней следует отличать от капсул с трихинеллами, цистицерков (особенно молодых), безноитий, токсоплазм, изоспор, хам- мондий, гонгилонем, личинок подкожного овода, а также кальцифика- тов. Размер капсул с трихинеллами в мышцах 0,68 х 0,37 мкм. Если капсула свежая, в ней просвечивается личинка трихинеллы. Обызвествленную капсулу освобождают от извести путем растворения в течение 1...2чв 5... 10%-ном растворе соляной кислоты, а затем помещают в глицерин. После просветления стенки капсулы становится видной спиралевидная личинка трихинеллы. Цистицерки отличаются от саркоцист тем, что у живых цистицерков через оболочку видна головка сколекса; на разрезе на сколексе можно увидеть 4 присоски, а в цистицерке из свиного мяса около присосок имеется корона крючьев, которая при раздавливании может рассыпаться, и тогда будут видны отдельные крючки. Цисты безноитий у крупного рогатого скота, как и цисты токсоплазм, могут быть округлой или овальной формы, но цисты безноитий имеют очень толстую оболочку. Цисты безноитий локализуются в склере, в соединительной ткани кожи, слизистых оболочках в виде сероватых включений размером с маковое зерно. У крупного рогатого скота в подслизистом слое и слизистой оболочке часто встречаются личинки малого подкожного овода, которые внешне походят на саркоцист, но они не содержат мерозоитов. В слизистой оболочке пищевода и глотки у жвачных и в эпителии языка у свиней могут паразитировать нематоды гонгилонемы в виде тонких спиралевидных нитей. В кишечнике плотоядных паразитируют изоспоры, токсоплазмы, безноитии и хаммондии, цисты которых в отличие от саркоцист выделяются незрелыми и спорулируют во внешней среде. Лечение. У промежуточных хозяев не разработано. Меры борьбы и профилактика. Нельзя допускать бродяжничества свиней, овец, крупного рогатого скота по территории населенных пунктов, а также выпасать их на пастбищах, загрязненных фекалиями собак. Приотарных и других служебных собак исследуют на саркоцистоз трехкратно с интервалом 1...2 дня. Собак, выделяющих ооцисты саркоспо- ридий, изолируют. Среди населения проводят просветительную работу. 5. Общая характеристика класса Инфузории Паразитические виды Класс Инфузории относится к типу Простейшие, подцарству Одноклеточные, царству Животные, надцарству Эукариоты, импеpии Клеточные. В классе насчитывается около 6000 видов. Среды обитания – вода, влажная почва и организмы других живых существ. По образу жизни выделяют свободноживущие виды и паразитические. Размеры тела малы, самые крупные виды достигают в длину 0,1-0,3 мм. Форма тела постоянная, овальная, удлиненная. Тело инфузорий покрыто пелликулой. Органеллами движения являются реснички, основания которых заканчиваются в эндоплазме небольшим вздутием – базальным тельцем. Цитоплазма четко разделена на два слоя: эктоплазму и эндоплазму. Эктоплазма имеет сплошное строение и содержит сократительные волоконца, благодаря которым многие инфузории обладают сильной сократимостью и сжимаются при раздражении в маленький комочек. В эктоплазме залегают особые защитные приспособления – трихоцисты. Это короткие палочки, расположенные в один слой перпендикулярно поверхности тела. При раздражении животного трихоцисты выстреливают наружу, превращаясь каждая в длинную нить, т.е. служат органеллами защиты и нападения. Эндоплазма представляет собой зернистую полужидкую массу, в которой располагаются ядра и все органеллы, присущие эукариотической клетке. У большинства инфузорий два ядра. Одно малое – генеративное, участвует в процессе размножения. Другое – большое, вегетативное, контролирует все обменные процессы. У инфузорий формируется система органелл пищеварения: имеется клеточный рот, окруженный более длинными ресничками; клеточная глотка, заканчивающаяся пищеварительной вакуолью. В последней происходит переваривание пищи. Непереваренные частицы пищи выбрасываются наружу через порошицу. Питание у инфузорий гетеротрофное. Выведение жидких продуктов обмена осуществляется выделительными (сократительными, пульсирующими) вакуолями, которых у инфузорий две. Они расположены на противоположных концах тела и представляют собой пузырек с приводящими канальцами. Жидкие продукты обмена осмотически набираются канальцами, затем при сокращении канальцев попадают в собственно вакуоль (пузырек), которая выталкивает их через тонкий выводной каналец наружу. Специальных органелл дыхания нет. Аэробы дышат всей поверхностью тела. Размножаются инфузории двумя способами: бесполым и половым. Бесполое размножение происходит путем митотического поперечного деления надвое. Половой процесс – конъюгации. При этом две инфузории сближаются, прикладываются ротовыми отверстиями друг к другу и образуют между собой цитоплазматический мостик. При этом вегетативное ядро растворяется, а генеративное ядро делится на 4 части. Три части разрушаются, а одна – делится на две гаплоидные части. Одна из них остается на месте (стационарное ядро), а вторая (мигрирующее ядро) по цитоплазматическому мостику переходит в цитоплазму партнера, т. е. происходит обмен частью генетического материала. Затем цитоплазматический мостик разрушается, и инфузории расходятся. При этом не происходит численного увеличения особей, но каждая из них несет обновленный наследственный материал, что увеличивает ее приспособляемость и выживаемость. Всем инфузориям присуща раздражимость в форме таксисов. Различают положительные и отрицательные таксисы. По природе раздражителя выделяют хемо-, баро-, термотаксисы и т. д. При неблагоприятных условиях инфузории переходят в форму цисты. В форме цисты инфузории могут длительно переносить неблагоприятные условия, а при попадании цисты в оптимальные условия происходит эксцистирование, т. е. переход цисты в вегетативную форму. Из паразитических видов у человека встречается кишечный балантидий, (pис. 49) который паразитирует в просвете толстого кишечника и вызывает заболевание – балантидиаз. Цисты балантидия с фекалиями выбрасываются во внешнюю среду. Пути попадания их в организм человека – с грязными руками, немытыми овощами, некипяченой водой из открытых водоемов, через механических переносчиков (мух, тараканов). В кишечнике под действием пищеварительных ферментов оболочка цисты растворяется и образуется вегетативная форма паразита, которая может внедряться в слизистую толстого кишечника, вызывать образование язв.  Рис. 49. Кишечный балантидий. а – вегетативная особь; б – циста; 1 – цитостом; 2 – цитофаринкс; 3 – пищеварительная вакуоль; 4 – пульсирующая вакуоль; 5 – макронуклеус; 6 – анальная пора; 7 – микронуклеус. Профилактика балантидиаза: личная – мыть руки перед едой, мыть овощи, кипятить воду из открытых водоемов, уничтожать механических переносчиков и предохранять от них продукты питания, которые не подвергаются термической обработке. Общественная профилактика – выявлять и лечить больных людей; проводить санитарно-просветительную работу среди населения. Существует мнение, что балантидиазом могут болеть свиньи, поэтому особое внимание нужно обращать на работников свиноводческих ферм. 6. Заболевание распространено повсеместно (случаи его регистрировались в 78 странах мира), но несколько чаще встречается в теплых регионах РФ и мира, а также в областях, специализирующихся на свиноводстве и производстве продуктов питания из них. В Папуа-Новой Гвинее распространенность данной инфекции намного выше, что связано с низким санитарным уровнем жизни, совместным проживанием рядом с домашними свиньями, отсутствием доступа к качественной воде и канализации. Кроме того, местное население живет на границе бедности и часто голодает СПОСОБЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА Человек заражается при употреблении пищи, загрязненной фекалиями свиней, реже - собак и крыс. Это, как правило, немытые овощи, зелень, вода. В целом инфицирование возможно с любым видом пищи, если она была приготовлена и съедена с несоблюдением правил личной гигиены (грязными руками). В организм человека, как правило, попадают цистные формы, из которых в кишечнике выходят вегетативные. Кишечный балантидий не всегда вызывает заболевание с клиническими проявлениями. Достаточно часто он остается частью микрофлоры кишечника, а инфицированный человек становится бессимптомным носителем. Такая картина наблюдается у большинства людей. При наличии предрасполагающих факторов кишечный балантидий обретает патогенные свойства. К этим факторам относятся: Наличие хронических воспалительных заболеваний толстого кишечника с нарушением местного иммунитета слизистых оболочек. Преобладание процессов гниения позволяет балантидиям успешно размножаться в кишечнике. Наличие доказанного иммунодефицита, например при ВИЧ-инфекции, сахарном диабете, онкологических заболеваний, прием цитостатиков по любому из медицинских поводов. Факторы патогенности кишечного балантидия: Способность вегетативных форм проникать в слизистую оболочку, подслизистый и мышечный слой обусловлена выработкой фермента гиалуронидазы. Балантидий оказывает токсическое воздействие на организм хозяина из-за того, что его метаболиты активно всасываются в кровеносное русло и поступают в систему воротной вены. Паразит способен поглощать и переваривать эритроциты и лейкоциты хозяина. Диагностика балантидиаза основывается на выявлении вегетативных или цистных форм в кале пациента, при этом образцы должны быть доставлены в лабораторию свежими, в течение получаса с последующей микроскопией нативного мазка. У пациентов часто проводится ректороманоскопия. Типичные эндоскопические проявления балантидиаза часто напоминают болезнь Крона: Выявление язвенных дефектов размерами до 4 см линейной или округлой формы. Они достаточно глубокие, часто доходят до мышечного слоя. Стенка дефекта отечна, гиперемирована. Могут визуализироваться фиброзные спайки и стриктуры. Во время ректороманоскопии возможна биопсия слизистой толстого кишечника, материал отправляют в лабораторию для гистологического исследования. Серологические реакции в диагностике балантидиаза не используются. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Помимо общепринятых правил по соблюдению личной гигиены (мытье рук, обработка овощей, зелени, фруктов) и санитарно-просветительской работы среди населения, необходимо контролировать степень инфицированности домашних свиней и лиц, занятых уходом за ними (особенно поросятами), работников скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий. Особое значение имеет медицинское наблюдение за лицами, не способными к самостоятельному проживанию без помощи других людей, иммунонекомпетентными пациентами (ВИЧ, онкология, сахарный диабет и др.), а также детьми. l |