Ответы на экзамен. Вопросы Александр Часть 2. 43. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки производства

Скачать 83.98 Kb. Скачать 83.98 Kb.

|

|

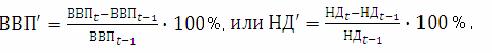

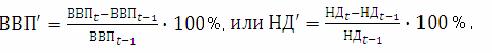

59.Чистый национальный продукт и чистый национальных доход Под национальным доходом понимают стоимость товаров, произведённых в стране, и оказанных здесь же услуг, которые прибавили определённые значения к общему благосостоянию. Другими словами, под национальным понимают чистый доход общества. Так, для тех, кто поставляет ресурсы, он используется как измеритель уровня дохода, получаемого от текущего производства. Для компаний национальный доход - измеритель ценовых показателей на экономические ресурсы, используемые для производственных целей в данном году. Учитывая важность, которую имеет национальный доход, рассчитывают его для контролирования макроэкономических показателей страны. Существует два варианта расчета, и по ним чистый национальный продукт равен: НД = ВВП-ПОК, где НД – это национальный доход, ВВП – это валовой внутренний продукт, ПОК – потребление основного капитала. НД = ЧНП-КН, где НД – это национальный доход, ЧНП – это чистый национальный продукт, КН – это косвенные налоги. Для удобства оперирования показателями различают два типа национальных доходов, которые позволяют получить более точную информацию по интересующим параметрам. Их, также как и способов расчета, два: Производственный. Сюда включают весь объем созданных за год товаров и оказанных людям услуг. Использованный. Сюда входит производственный национальный доход, за вычетом потерь вследствие хранения, стихийных бедствий и внешнеторгового сальдо. 60.Экономический рост, его показатели и типы В тесной взаимосвязи с теориями экономического равновесия, сбалансированности и пропорциональности народного хозяйства находится теория экономического роста. Принципиальное отличие между ними заключается в том, что при анализе экономического равновесия, сбалансированности национальной экономики основное внимание уделяется условиям и способам обеспечения и удержания экономической системы в равновесном, сбалансированном состоянии, тогда как в теории экономического роста центральной проблемой является увеличение масштабов общественного производства на основе количественного наращивания факторов производства и качественного их совершенствования. Экономический рост бывает двух типов: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный экономический рост характеризуется увеличением объемов общественного производства путем количественного наращивания одних и тех же в качественном отношении факторов производства, расширения поля деятельности. Интенсивный экономический рост связан с увеличением объемов общественного производства путем вовлечения в хозяйственный оборот более совершенных в качественном отношении факторов производства и технологий. Кроме того, в условиях НТП и происходящих колоссальных структурных сдвигов интенсивный экономический рост может характеризоваться нулевым или незначительным приростом национального продукта, но сопровождаться существенным повышением качественных характеристик выпускаемой продукции. Наиболее четко данный аспект экономического роста находит проявление на мезоуровне, т.е. на уровне отдельных отраслей промышленности. Показателями экономического роста являются темпы роста или прироста ВВП (ВНП) или национального дохода (НД) за определенный промежуток времени, или те же показатели, но соотнесенные с численностью населения страны, т.е. ВВП (ВНП) или НД, приходящиеся на душу населения. Абсолютные и удельные показатели позволяют оценить экономический рост с различных позиций. Темпы роста ВВП (ВНП) и их абсолютная величина в большей степени подходят для оценки наращивания экономической мощи государства, его военно-стратегического потенциала, политического влияния на международные отношения, его места и роли в геополитической расстановке сил. Удельные показатели позволяют более точно определить социально-экономическое благополучие нации, уровень жизни населения отдельных стран, региональных и иных их группировок. Однако необходимо иметь в виду, что данные показатели отражают в подавляющей своей части уровень развития материального производства и материального благополучия. Иными словами, данные показатели ориентируют в основном на развитие потребительского общества. Это — общество, которое формирует культ материального достатка. Оно в решающей степени игнорирует те ценности, которые являются сущностью человеческого духовного бытия и которые никак не могут стать объектом купли-продажи, получить стоимостную оценку. Если такое случается (забвение чувств чести, собственного достоинства, совестливости под давлением «денежного мешка»), то эти духовные ценности просто исчезают и трансформируются в свою противоположность. Как уже отмечалось, мерой экономического роста служат темпы прироста реального ВВП (ВНП) или НД (в процентах):  где При этом не следует забывать, что, когда речь идёт о приросте реального ВВП или НД, они измеряются в неизменных, т.е. в единых ценах. Если расчёты ВВП или НД в исследуемом и предшествовавшем годах осуществились в текущих ценах этих лет, то необходимо внести поправку на величину дефлятора. Теперь обратимся к удельному показателю, т.е. ВВП, приходящемуся на душу населения. Он исчисляется по следующей формуле: Где 61.Факторы экономического роста Определяющими факторами, которые воздействуют на экономический рост, являются прежде всего количественное наличие природных и трудовых ресурсов и их качественное состояние. Под природными ресурсами понимается вся совокупность составляющих природно-климатических условий для осуществления процесса общественного производства: плодородие почвы, климат, полезные ископаемые недр, леса, богатство рек, озер и морей, девственные земли и пространства, не затронутые антропогенной деятельностью. Это так называемые даровые силы природы, которые ставятся на службу человеку. Бедность или богатство их, несомненно, существенно воздействуют на возможность осуществлять те или иные виды производственной деятельности. Трудовые ресурсы — наиглавнейший фактор экономического роста, от состояния которого зависит возможность вовлечения в хозяйственный оборот других ресурсов, использования и взаимодействия других факторов. Потенциал трудовых ресурсов зависит от численности населения, его половозрастной структуры, уровня общего и профессионального образования, развития науки, которые через человеческий фактор обеспечивают взаимодействие непосредственно живого труда в производстве с всеобщим и совместным трудом, т.е. взаимодействие и кооперацию различных уровней труда современников и предшествовавших поколений. В условиях научно-технического прогресса и трансформации его в технологический на первое место, как никогда прежде, выдвигается человеческий фактор, но не просто как главная производительная сила (в этом качестве труд всегда был, есть и будет на первом плане), а как исходная, содержательная и результирующая составляющая процесса общественного воспроизводства. Исходный момент связан с обеспечением условий для взаимодействия человека с уже имеющимися передовыми средствами производства. А это и общеобразовательная, и культурная, и профессиональная подготовка работника, которые обеспечивали бы ему высокую мобильность в сфере приложения своих сил, умений и знаний. Кроме вышеперечисленных факторов, которые охарактеризованы в их количественных и качественных параметрах, но в статическом состоянии, необходимо учитывать и наличие широчайшего диапазона их организационного взаимодействия в динамике общественного производства. Обладая идентичными исходными ресурсами, можно достичь несопоставимых конечных результатов. На конечную результативность функционирования ресурсов влияют следующие два фактора: рациональное распределение и эффективное использование; уровень совокупных расходов или совокупного спроса. В данном случае имеются в виду два весьма важных моментах функционирования экономической системы. Первый связан с состоянием хозяйственного механизма, от которого зависит рациональность и эффективность использования имеющихся в наличии ресурсов. Речь идет прежде всего о поиске оптимального сочетания рыночных механизмов и государственного вмешательства в процессы экономических отношений. Комбинация элементов стихийных рыночных сил и сознательного регулирования зависит от обстоятельств, как объективных (характера сложившихся рыночных структур), так и субъективных (социально-экономическая ориентация партии власти). 62.Соотношение между показателями ВВП, ЧНП, НД, ЛД и ЛРД Показателями экономического роста являются темпы роста или прироста ВВП (ВНП) или национального дохода (НД) за определенный промежуток времени, или те же показатели, но соотнесенные с численностью населения страны, т.е. ВВП (ВНП) или НД, приходящиеся на душу населения. Абсолютные и удельные показатели позволяют оценить экономический рост с различных позиций. Темпы роста ВВП (ВНП) и их абсолютная величина в большей степени подходят для оценки наращивания экономической мощи государства, его военно-стратегического потенциала, политического влияния на международные отношения, его места и роли в геополитической расстановке сил. Удельные показатели позволяют более точно определить социально-экономическое благополучие нации, уровень жизни населения отдельных стран, региональных и иных их группировок. Однако необходимо иметь в виду, что данные показатели отражают в подавляющей своей части уровень развития материального производства и материального благополучия. Иными словами, данные показатели ориентируют в основном на развитие потребительского общества. Это — общество, которое формирует культ материального достатка. Оно в решающей степени игнорирует те ценности, которые являются сущностью человеческого духовного бытия и которые никак не могут стать объектом купли-продажи, получить стоимостную оценку. Если такое случается (забвение чувств чести, собственного достоинства, совестливости под давлением «денежного мешка»), то эти духовные ценности просто исчезают и трансформируются в свою противоположность. Как уже отмечалось, мерой экономического роста служат темпы прироста реального ВВП (ВНП) или НД (в процентах):  где При этом не следует забывать, что, когда речь идёт о приросте реального ВВП или НД, они измеряются в неизменных, т.е. в единых ценах. Если расчёты ВВП или НД в исследуемом и предшествовавшем годах осуществились в текущих ценах этих лет, то необходимо внести поправку на величину дефлятора. Теперь обратимся к удельному показателю, т.е. ВВП, приходящемуся на душу населения. Он исчисляется по следующей формуле: Где 63.Вклад отечественных ученых в развитие военно-экономической науки Военно-экономическая мысль стала в начале XX века заметным явлением. В этот период появился целый ряд работ военно-экономической проблематики. При всей противоречивости высказанных в этот период идей и суждений, можно утверждать, что последующий исторический процесс подтвердил правильность многих предположений о взаимосвязи войны и народного хозяйства страны. Вместе с тем следует отметить, что некоторые из них оказались ошибочными. В частности, утверждения И.С.Блиоха, А.А.Гулевича, М.И.Туган-Барановского, П.П.Мигулина о том, что из всех европейских государств именно народное хозяйство России имеет все необходимые данные для обеспечения победы в будущей войне. П.Б.Струве, И.И.Левин, В.И.Ленин, И.Х.Озеров, И.О.Гольдштейн, В.Ф.Тотомианц, М.Сиринов, П.В.Васильев и др. Ученые указывали на возрастающую зависимость военной силы от экономической мощи государства, развития промышленности и сельского хозяйства, надежной работы транспорта, стабильной работы железных дорог. Не потерял в эти годы своей актуальности и вопрос о финансировании военных расходов. Рассматривались различные варианты решения этой проблемы, в том числе государственный заем, увеличение налогового бремени, дополнительный выпуск бумажных денег. Но расходы на войну были столь велики, что некоторые экономисты не могли определить, откуда государство при весьма ограниченных возможностях экономики может добыть средства для ведения войны. Теоретические проблемы финансового обеспечения военных расходов разрабатывали М.И.Боголепов, И.И.Левин, П.П.Мигулин, Ф.Меньков, М.И.Туган-Барановский, И.А.Михайлов, И.М.Кулишер, М.И.Фридман, М.А.Вернадский, В.А.Мукосеев, С.Н.Прокопович. Русские ученые внимательно изучали опыт иностранных государств, в том числе и Германии, по решению экономических проблем, возникших в ходе мировой войны. Наших специалистов заинтересовал опыт германского правительства по введению государственного регулирования экономики, созданию государственных монополий, нормированию потребления продовольствия, ограничению цен и планированию военного производства. Изучение этого опыта позволило Ф.Макшееву, В.Недзвецкому, А.Редигеру, В.Монастыреву, А. Финну-Енотаевскому, В.Майскому, Б.Э.Нольде, А.А.Чупрову выработать ряд конкретных рекомендаций для собственного правительства. Были созданы военно-промышленные комитеты, в работе которых принимали участие известные российские ученые И.Х.Озеров и Анализ военно-экономической безопасности исследуемого периода свидетельствует о том, что она была достаточно самостоятельной и, в то же время, способной воспринимать мировые идеи на собственной почве. В конце XIX - начале XX веков в России сложилась школа теоретиков военной экономики, которая формировалась в основном усилиями петербургских и московских вузов, профессорско-преподавательского состава Николаевской академии Генерального штаба. В России большую известность получили труды западных ученых JI.Штейна, Ф.Неймана, О.Нейрата, В.Аара, Г.Касселя, Блауштей-на, Фелькера, А.Дикса, Р.Клауса, Э.Гекшера, А.К.Пигу, Н.Энжеля, Д.Кейнса, К.Диля, Б.Гармса. В 20-е годы наблюдалось значительное повышение активности в исследовании итогов первой мировой войны, а также актуальных проблем военной экономики. Высокий научный уровень военно-экономических исследований этого времени позволяет утверждать, что в первое послевоенное десятилетие военно-экономическая мысль поднялась в своем развитии на новую, более высокую ступень. Она освободилась от устаревших представлений и взглядов на "экономику войны". Экономисты и военные теоретики М.В.Фрунзе, A.А.Маниковский, Н.А.Сулейман, Н.И.Бухарин, Е.Е.Святловский, С.Пугачев, В. JI. Лещинский, П.Шаров пришли к твердому убеждению, что успех в войне достигается не только на полях сражений, но и в тылу, которым во время войны становится вся страна и все народное хозяйство. В начале 20-х годов в России на стыке военной и экономических наук сформировалась относительно самостоятельная отрасль научного знания, определился ее категориальный аппарат и основные элементы. Учитывая, что уровень развития военной экономики как науки характеризуется степенью разработанности ее теоретических и методологических основ, ученые пытались определить ее объективно-предметную область. Представление о предмете военной экономики как науки складывалось на протяжении длительного периода времени в результате нескольких научных дискуссий и споров. 64.Экономический цикл и его фазы Экономический цикл — это период развития рыночной экономики от одного кризиса до другого. Различают четыре стадии экономического цикла: 1) Кризис (спад) — начальная и определяющая фаза цикла. Сокращение реального объёма производства, потребления, доходов и инвестиций, рост безработицы, обострение социально-экономических противоречий в обществе. Сокращение общего объёма производства называют рецессией. 2) Депрессия (дно кризиса) — это экономический спад в экономике, переросший в затяжную фазу, так называемая стагнация экономики. Наступает после кризиса и может продолжаться длительное время. Характеризуется низким, хотя и достаточно стабильным, уровнем производства, высоким уровнем безработицы (циклической и застойной). 3) Оживление — это постепенный рост производства, привлечение дополнительной рабочей силы в промышленность, рост прибыли предпринимателей и доходов населения. 4) Экономический подъем (бум, пик) — это период, который характеризуется почти полной занятостью активного населения, постоянным расширением производства всех товаров и услуг, ростом доходов предпринимателей и населения, ростом валового национального продукта. Основные фазы цикла — кризис и подъем, промежуточные — депрессия и оживление. Экономическое развитие — процесс прохождения экономикой не только фаз роста, но и фаз спада, которые могут сопровождаться как относительным, так и абсолютным падением объёмов производства. Основные показатели уровня экономического развития: 1) ВВП, ВНП и национальный доход на душу населения. 2) Производство основных видов продукции (электроэнергии, основных продуктов питания — зерна, молока, мяса, сахара, картофеля и др.) на душу населения. 3) Отраслевая структура национальной экономики: соотношение между крупными народнохозяйственными отраслями материального и нематериального производства. 4) Уровень и качество жизни населения (анализ потребительской корзины, прожиточного минимума). 5) Показатели экономической эффективности производства. 65.Сущность, причины и виды инфляции Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) представляет собой обесценивание денег, падение их покупательной способности, вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг. Инфляция свойственна любым моделям экономического развития, в которых не сбалансированы государственные доходы и расходы, ограничены возможности центрального банка в проведении самостоятельной денежно-кредитной политики. Сущность инфляции экономисты трактуют по-разному: как переполнение каналов денежного обращения избыточными бумажными деньгами, вызывающими их обесценивание по отношению к золоту, товарам, иностранной валюте, сохраняющей прежнюю реальную ценность или обесценившейся в меньшей степени; как любое обесценивание бумажных денег; как повышение общего уровня цен; как многофакторный процесс, не имеющий однозначного толкования. Глубинные причины инфляции находятся как в сфере обращения, так и в сфере производства и очень часто обусловливаются экономическими и политическими отношениями в стране (нарушением воспроизводственных процессов, непропорциональным развитием народного хозяйства, особенностями политики государства, эмиссионных и коммерческих банков). В современных условиях инфляция во всем мире носит хронический, повсеместный, всеохватывающий характер. Это вызвано не только денежными, но и неденежными факторами, часто политическими. Различают следующие виды и формы проявления инфляции. 1. По степени проявления: ползучая инфляция – инфляция, выражающаяся в постепенном длительном росте цен, когда среднегодовой темп прироста цен составляет 5-10 %; галопирующая инфляция – инфляция в виде скачкообразного роста цен, когда среднегодовой темп прироста цен составляет от 10 до 50 %; гиперинфляция – инфляция с очень высоким темпом роста цен, когда рост цен превышает 100 % в год (МВФ за гиперинфляцию принимает 50 %-ный рост цен в месяц). 66.Измерение и показатели инфляции. Индекс цен. Об изменении цен в экономике дают представление различные показатели ценовой динамики — индексы цен производителей, дефлятор валового внутреннего продукта, индекс потребительских цен. Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т.е. стоимости «потребительской корзины»). Выбор ИПЦ в качестве основного индикатора инфляции связан с его ролью как важного показателя динамики стоимости жизни населения. Кроме того, ИПЦ обладает рядом характеристик, которые делают его удобным для широкого применения — простота и понятность методологии построения, месячная периодичность расчета, оперативность публикации. Периоды, за которые измеряется ИПЦ, могут быть различными. Наиболее распространены сравнения уровня потребительских цен в определенном месяце года с их уровнем в предыдущем месяце, соответствующем месяце предыдущего года, декабре предыдущего года. Статистическое наблюдение за ценами, необходимые расчеты и публикацию данных об ИПЦ в России осуществляет Федеральная служба государственной статистики. 67. Инфляция спроса и инфляция издержек Инфляция спроса – это состояние экономики, когда совокупные расходы растут при практически полной занятости всех ресурсов. Иными словами, в условиях полной занятости предложение на рынке не изменяется, поскольку у фирм нет дополнительных ресурсных возможностей, они фактически использовали весь ресурсный потенциал. Вследствие этого производство не может полностью обеспечивать вновь растущий спрос, поэтому на рынке начинают расти цены. Инфляция издержек – это состояние экономики, когда производители ограничивают масштабы производства из-за высоких средних издержек на единицу изготавливаемой продукции. В данном случае потребительский спрос – величина более или менее постоянная. В результате действия определенных факторов затраты производства начинают расти, фирмам становится невыгодно реализовывать продукцию по прежним ценам. В результате общий уровень цен на рынке начинает расти, в то время как предложение сокращается. Исходя из принципа сообщающихся сосудов рост цен на одном рынке в качестве импульса передается на другие, и в результате инфляционная спираль захватывает все большую часть национальной экономики. 68.Социально-экономические последствия инфляции Социально-экономические последствия инфляции выражаются в следующих явлениях и процессах: перераспределение доходов между отдельными физическими лицами; группами населения; сферами производства; регионами; хозяйствующими субъектами; государством, населением, фирмами; между дебиторами и кредиторами. По этому поводу Дж. Ст. Милль писал, что общий и постоянный рост цен или, другими словами, обесценение денег, может принести выгоду кому бы то ни было единственным путем, а именно – за счет другого. Наибольший ущерб инфляция приносит лицам с фиксированными доходами – пенсиями, пособиями, стипендиями, заработной платой (для работников бюджетной сферы); обесценение денежных накоплений населения, хозяйствующих субъектов и средств бюджетной системы; обесценение амортизационных фондов, что затрудняет воспроизводственный процесс; ослабление деловой активности, поскольку неопределенность в росте издержек и цен делает неопределенными перспективы развития бизнеса; сокращение частных долгосрочных инвестиций и повышение их риска, что ведет впоследствии к замедлению экономического роста; одновременно нарастают спекулятивные операции; перелив капитала и кадров из реального сектора производства в торговлю и посреднические операции, где меньше опасность потерь от инфляции; снижение мотивации к реализации достижений научно-технического прогресса; уплата государству инфляционного налога (с ростом цен растут адвалорные косвенные налоги, оборотные налоги, номинально – налог на прибыль, на доходы физических лиц и др.). Дж. М. Кейнс отмечал, что к обесценению денег, как своеобразному налоговому источнику, государство стало прибегать с тех пор, как этот источник был открыт Римом. 69.Антиинфляционная политика государства Антиинфляционная политика – это, в широком смысле, комплекс мероприятий, экономических и административных механизмов, которые помогают бороться с инфляцией. В узком смысле, это государственная система антиинфляционных мер. Антиинфляционная политика государства предусматривает следующие меры: Формирование антиинфляционной стратегии Разработка антиинфляционной тактики Остановимся на каждом элементе подробнее. Антиинфляционная стратегия не оказывает на экономику никакого мгновенного эффекта. Она направлена на то, чтобы снизить инфляцию не в данный момент, а в будущем. Главной целью такой стратегии становится снижение инфляционных ожиданий. Инструментом для решения этой задачи выступают: Укрепление рыночных механизмов Усиление регулирования финансовой системы государства и прироста денежной массы в экономике Изменение бюджетной политики: снижение расходов и увеличение доходов государства Снижение зависимости курса валюты от внешних факторов Если стратегия – это не сейчас и не скоро, то с антиинфляционной тактикой ситуация обратная. Это краткосрочные меры, призванные повлиять на рынок здесь и сейчас. В зависимости от ситуации, прибегают к двум методам: резкое повышение спроса без повышения предложения, либо резкое повышение предложения без повышения спроса. Антиинфляционное регулирование, в основном, использует следующие методы: дефляционная политика, политика доходов и политика валютного курса. Каждый блок заслуживает отдельного рассмотрения, поэтому разберем подробнее, что они из себя представляют. 70. Военная экономика РФ: объект и предмет Термин «военная экономика» применяется для обозначения военной экономики как объективной реальности и как отрасли знаний, науки, в которую входят общая теория военной экономики, конкретные функциональные и отраслевые военно-экономические дисциплины. Она является специфической частью экономической системы, обеспечивающей военные потребности государства. Исходя из этого, военная экономика есть специфическая военно-хозяйственная система, которая охватывает производство, распределение, обмен и потребление оружия и других предметов и услуг военного назначения, материально обеспе-чивая поддержание военной безопасности государства. Рассмотрим структуру, методы, функции и этапы развития военно-экономической теории, ее объект и предмет. Предметом военной экономики являются военно- экономические отношения. Она выявляет сущность этих отношений, свойственные им причинно обусловленные связи и выражает их в системе научных категорий и законов. Военно-экономические отношения не изначальны, они возникают и развиваются на основе данного экономического базиса, под воздействием международных отношений, военно-политических целей и военно-экономических потребностей государства. Объект военной экономики - военное производство, которое является составной частью материального производства страны, отличающееся от других отраслей и сфер экономики спецификой производимых потребительских стоимостей и своеобразным использованием закона стоимости. Военное производство не следует ограничивать строго определенными рамками ведомственной принадлежности - военную продукцию, особенно в мирное время, выпускают как военные, так и гражданские предприятия. Критерием для выделения военного произ-водства служит фактическое использование создаваемой продукции. Функциональная структура военной экономики может быть представлена четырьмя элементами - фазами, существование которых обусловлено военно-экономическим процессом, включающим: военное производство; распределение предметов военного назначения; обмен (обращение) предметов военного назначения; потребление предметов военного назначения. 71.Значение военно-экономических знаний в подготовке военных кадров Непременным условием высокой эффективности использования средств, предназначенных для обороны, является повышение экономического образования всех специалистов вооружённых сил РФ. Сейчас офицер должен быть знаком с широким кругом военно-политических проблем. Необходимо знать особенности действия экономических законов в сфере обороны, владеть основами военно-экономического анализа, подходить к решению задач с использованием экономических критериев, для повышения эффективности использования денежных средств, материальных ценностей, повышая эффективность работы. Будущие офицерские кадры должны последовательно подниматься по ступенькам: от военно-экономического образования через военно-экономическую подготовку к выработке навыков военно-экономического мышления. С накоплением опыта у военных кадров вырабатывается военно-экономическое мышление, формируется такая общекультурная компетенция как способность анализировать социально-значимые явления и процессы, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. Для военных руководителей стало необходимостью знания основ экономики и военной экономики, во всех отраслях деятельности. Знание этих основ способствует глубокому пониманию экономической политики государства и помогают яснее представить картину современной войны в различных аспектах, а также правильно оценивать характер её экономического обеспечения. Использование экономического анализа помогает более эффективно и квалифицированно обосновывать принимаемые решения, глубже оценивать результаты мероприятий, направленных на повышение боеспособности Вооруженных сил. Военно-экономическое мышление офицерских кадров — это процесс познавательной деятельности по усвоению объектов экономических законов, теоретическое применение их требований при практическом решении задач повышения боевой готовности, при ведении войскового хозяйства, обучении и воспитании личного состава. Но представляет собой процесса соотнесения военно-экономических знаний с реальными военной-экономическими проблемами, поиск путей их решений и выбор оптимального решения в интересах укрепления обороноспособности страны. Функции военно-экономического мышления: − Познавательная − Практическая − Регулятивная − Воспитательная Критерии военно-экономического мышления: − Научная обоснованность − Реалистичность − Конструктивность − Деловитость − Масштабность − Нацеленность на новое качество роста Формы военно-экономического мышления: − Экономические и военно-экономические понятия, категории и законы − Суждения об экономических и военной экономических процессах, и явлениях. 72.Взаимосвязь войны и экономики Классики марксизма-ленинизма подчёркивали, что, какие бы ни были мотивы войны, корни её лежат в экономике. «...Насилие, — писал Ф. Энгельс, — есть только средство, целью же является, напротив, экономическая выгода»1. За политикой, которая продолжается в войне, всегда стоят экономические интересы определённых классов. Поэтому, отмечал В.И. Ленин, без изучения основного экономического вопроса нельзя ничего понять в оценке современной войны[1] [2]. Ярким подтверждением этого вывода являются события наших дней. Военное вторжение США в Афганистан и Ирак, свержение правительств в Тунисе, Египте и на Украине, развязывание гражданских войн в Ливии, Сирии и на Украине в своей основе имеют экономические интересы американских бизнесменов. Во имя этих интересов раскручивается и маховик новой холодной войны против России, подготавливаемой монополистами США. При этом экономика является не только источником войны, но выступает и её материальной основой. Концентрируясь в политических целях войны, она в то же время обеспечивает государства необходимыми средствами их достижения, питает войну материально. Война и экономика находятся в тесной взаимосвязи. От уровня развития экономики во многом зависит успех или неуспех в войне. В то же время война коренным образом перестраивает экономику, мобилизуя все её возможности для нужд вооружённых сил. Особенно высокие требования к экономике предъявляет современная война. Именно поэтому взаимосвязь войны и экономики приобрела теперь большую актуальность. 73. Военно-экономический потенциал и военная мощь государства В военной теории и практике военная мощь определяется как совокупность материальных и духовных сил государства, общества, вооруженных сил и способность их к мобилизации для достижения целей войны. В обобщенном виде военная мощь выражает степень способности государства вести вооруженную борьбу за защиту своих национальных интересов при напряжении всех материальных и духовных сил общества и непосредственно воплощается в вооруженных силах, в их способности вести войну. Основными показателями военной мощи государства являются: количественная характеристика вооруженных сил, их соответствие экономическим возможностям и целям, которые возлагаются на них государством; качественная оценка вооруженных сил, а именно, структура, соотношение видов и родов войск, уровень оснащенности современной техникой и вооружением, степень боевой готовности и управляемость войсками; наличие достаточного количества военно-обученного резерва. Обеспечивая совершенствование средств вооруженной борьбы, экономика тем самым обусловливает развитие военного искусства, форм и методов (способов) ведения современных войн и вооруженных конфликтов в целом. С появлением новых средств вооруженной борьбы изменяется организационная структура и боевые порядки войск (сил), методы воздействия на противоборствующую сторону. Новые средства вооруженной борьбы оказывают существенное влияние на повышение темпов наступательных операций, развитие теории оборонительных действий. Экономика является одним из факторов, содержащих в скрытом или открытом виде истоки противоречий, ведущих к столкновениям социальных групп и государств. Непосредственные причины войн и вооруженных конфликтов коренятся в сфере политики, а корни конфликтов и антагонизмов в конечном счете обусловливаются экономическими мотивами. В современном мире экономический фактор превратился в один из составных элементов войны. Формы и методы экономической борьбы все теснее переплетаются с вооруженной борьбой. Конкретные проявления взаимосвязей войны (вооруженного конфликта) и экономики постоянно видоизменяются, так как со временем происходят существенные изменения и в экономике, и в военном искусстве, а следовательно, и в способах экономического обеспечения боевых действий группировок войск (сил) и производственных мощностей военно-промышленного комплекса в ходе войны. Все это видоизменяет взаимосвязь между экономикой, политикой и войной (вооруженным конфликтом). На смену войне (вооруженному конфликту) должна прийти политика, которая была бы направлена на совершенствование межгосударственных экономических отношений, способствующих повышению жизненного уровня населения. 74.Преобразование отношений собственности и военная мощь страны 1 этап – до 1917г. вР. развивались следующие формы собственности: государственные земли, церковные и монастырские земли, частновладельческие земли, общественные земли. С изменением и усложнением занятий человека усложнялись и его взаимоотношения с собственностью. Очевидно, появление частной собственности исторически связано с таким этапом развития человеческого общества, когда количество производимого прибавочного продукта превысило потребности его повседневного потребления. У человека (производителя или потребителя) появляется возможность присвоить себе эту разницу в виде излишков без ущерба для жизненно важных интересов всего общества. Это событие повлекло за собой возникновение социального неравенства и разложение всего первобытно-общинного строя. 2 этап – 17-20гпреобладает гос. собственность. Весь гос. капитал идет на развитие страны. 3 этап – рыночно-экон. Отношения (80-90гг.) все три формы собств., Возрождение различных форм частной собственности путем разгосударствления предприятий началось с конца 80-х годов. Приватизация была направлена на повышение эффективности хозяйственной деятельности через развитие рынка и формирование слоя частных собственников-предпринимателей. В России приватизация началась в октябре 1992 г. 1 этап - доваучерная приватизация, выкуп арендованного имущества и охватывала в основном сферу социальной инфраструктуры: торговля, бытовое обслуживание, общественное питание. Второй этап - преобразование государственных предприятий в акционерные общества открытого типа и продажа, как правило, малых предприятий по конкурсу и на аукционе. 1 из задач этого этапа - формирование класса собственников, который по уровню доходов превратился бы в зажиточный «средний класс». С 1 июля 1994 г. был объявлен третий - продажа как самих предприятий (с аукциона и по конкурсу), так и акций акционированных в порядке приватизации предприятий за деньги. При этом преследовалась основная цель - способствовать появлению новых собственников, которые будут заинтересованы развивать производство, и вложат в него средства, повышающие эффективность хозяйственной деятельности. Четвертым этапом приватизации стали залоговые аукционы. Государство, для покрытия дефицита государственного бюджета, отдает в залог под кредиты коммерческих банков пакеты акций крупнейших предприятий, акционированных в порядке приватизации. Отдавая в залог пакеты акций, не планирует их возвращения и не резервирует средства на возвращение кредитов. 75.Формы собственности в РФ Собственность – это принадлежность средств и продуктов производства определенным лицам, в определенных исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений собственности (экономическое содержание). Право собственности – это закрепленная законом возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания (правовое содержание). Право оформляет экономические отношения собственности и отношения между людьми по поводу имущества, давая владельцу возможности защиты имущества от посягательств третьих лиц (абсолютный характер) и отношения к присвоенному имуществу, определяя границы его дозволенного использования (объем правомочий собственника). Таким образом, правовая форма отношений собственности предопределяется их экономическим содержанием. Согласно Конституции в Российской Федерации существует три формы собственности: государственная; муниципальная; частная. Частная собственность подразделяется на собственность граждан и юридических лиц, государственная – на федеральную и собственность субъектов Федерации, муниципальная – на собственность городов, иных населенных пунктов. Имущество, относящееся к государственной или муниципальной собственности, если оно не закреплено за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет имущество казны. 76.Безработица: сущность, причины и формы Безработица - социально-экономическое явление, когда часть активного населения не может применить свою рабочую силу. Безработица означает неспособность государства эффективно использовать один из важнейших факторов производства - труд. Причины безработицы - падение темпов экономического роста, технический прогресс, структурная перестройка экономики, инфляция, демографическая политика государства. Основные формы безработицы - фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, застойная. Фрикционная безработица охватывает работников, ищущих или ждущих получения работы в ближайшее время или в будущем. Это период между увольнением с одного места работы и поступлением на другое или возвращением на прежнее место. Такая безработица длится от 1 до 3 месяцев; ее существование неизбежно, поскольку это естественное передвижение трудовых ресурсов между предприятиями, регионами и отраслями. Структурная безработица вызвана действием научно-технического прогресса, существованием диспропорций в развитии отраслей, географическим распределением рабочих мест. Под влиянием научно-технического прогресса одни отрасли экономики постепенно отмирают, исчезают, в то же время появляются новые производства и отрасли, следовательно, изменяется структура спроса на рабочую силу. Циклическая безработица вызвана спадом производства, затрагивает все сферы и отрасли экономики и может существовать в скрытой и открытой формах. Скрытая форма означает сокращение рабочего дня или недели, направление персонала в принудительные отпуска, уменьшение заработной платы. Открытая форма означает увольнение работника, полную потерю работы и дохода. Сезонная безработица возникает в результате изменения спроса нарабочую силу взависимости от времени года, обусловлена особенностями производства в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и охотничьих хозяйствах, в строительстве. Застойная безработица обусловлена избытком рабочей силы, перенаселением, охватывает наиболее профессионально не подготовленную часть трудовых ресурсов. Это, как правило, разорившиеся предприниматели, бывшие домохозяйки, неквалифицированные рабочие и др. Такая безработица может длиться годами. Ее представители, существуя на пособия или случайные заработки, бродяжничают, нищенствуют, постепенно превращаются в люмпенов и опускаются на социальное дно. Они могут получить постоянную работу только в последнюю очередь, когда экономика находится на стадии подъема и рабочая сила становится остродефицитной. 77.Антиинфляционные меры и их содержание Антиинфляционные меры (Anti-inflationary measures) – это совокупность мероприятий, проводимых правительством, направленных на обуздание темпов инфляции. Антиинфляционные меры, которые выступают в двух основных формах: тактической и стратегической. Тактические меры направлены на устранение следствий инфляции (рост уровня цен). Они предполагают либо увеличение совокупного предложения, либо сокращение совокупного спроса, либо то и другое одновременно. Тактические антиинфляционные меры не могут излечить экономику от инфляции, но приносят краткосрочное приостановление роста цен. Стратегические меры направлены на устранение причин инфляции. Эти меры требуют длительного времени для достижения поставленной цели. Такая политика получила название антиинфляционной. Она может включать в себя такие меры, как снижение налогов на производителей, стимулирование инвестиций и т.д. с целью активизации предложения. Для сокращения избыточного спроса государство может ограничить свои расходы и увеличить налоги. Монетаристы в целях борьбы с инфляцией предлагают активно использовать такие инструменты, как изменение денежной массы и процентной ставки. Если рост цен сменяется их снижением, то имеет место дефляция.Замедление темпов роста цен естьдезинфляция. В 70-х годах замедление темпов экономического роста и рост безработицы сопровождались ростом цен. Такое явление получило название стагфляции. Стагфляция может быть спровоцирована как проведением мягкой денежно-кредитной политики (шоки со стороны спроса), так и негативными шоками со стороны предложения. Сегодня государство вынуждено вести борьбу на два фронта: с инфляцией и с безработицей. При этом активная борьба с безработицей путем искусственного стимулирования совокупного спроса, наращивания государственных расходов сокращает безработицу, но эти же действия активизируют инфляцию. Жесткая антиинфляционная политика вызывает рост безработицы. Инфляция и безработица - это не только экономические, но политические проблемы, так как их обуздание есть мерило правильности проводимой экономической политики правительства. Одним из способов оценки успешности экономической политики правительства является "индекс нищеты", который рассчитывается как сумма уровней инфляции и безработицы. 78.Неравенство в распределении доходов, Кривая Лоренца Неравенство распределения доходов заложено в самой сущности рыночной экономики. Даже в идеально справедливом обществе оно будет существовать, поскольку все мы отличаемся природными способностями. Неравенство распределения доходов обычно иллюстрирует ситуация, когда маленькая часть населения обладает существенной долей национального богатства, и наоборот. Для его измерения используется, в частности, кривая Лоренца. В любой стране есть богатые и бедные граждане. Первые обладают львиной долей национального богатства, вторые – едва сводят концы с концами. В краткосрочном периоде мы наблюдаем неравенство распределения доходов. В перспективе – несправедливость накопления богатства элитами. Существует два способа того, как можно измерить неравенство распределения доходов - кривая Лоренца и коэффициент Джини. Обе концепции были разработаны в начале 20-го века и носят имена своих создателей. В 1905 Макс Отто Лоренц опубликовал статью в американском статистическом сборнике, в которой описал свою методику расчета. Коррадо Джини разработал свой коэффициент уже в 1914 году. Но обе работы получили известность после выхода в свет труда Тони Аткинсона, посвященного бедности и неравенству распределения доходов. С этого времени все больше экономистов обращаются к оригинальным концепциям и формируют свои методики на их основе. |