Микробиология, 1кт. микракт1. 5. Структурнофункциональная характеристика жгутиков, микроворсинок и включений. Методы их выявления

Скачать 1.27 Mb. Скачать 1.27 Mb.

|

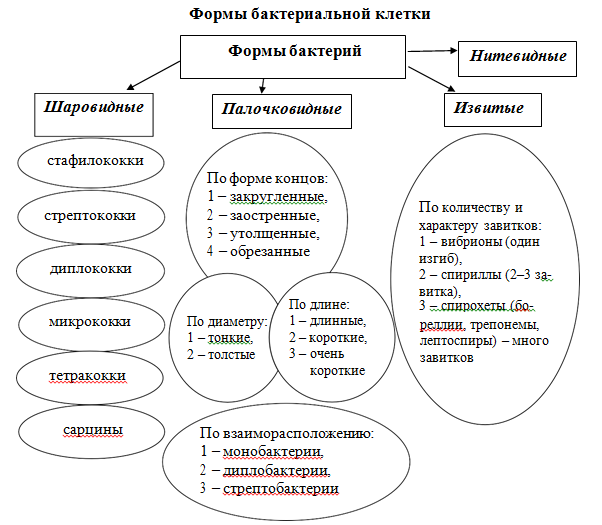

Неоптическая микроскопияА. Рентгеновская микроскопия – в качестве опорного освещения ис- пользуются коротковолновые рентгеновские лучи. Применение рентгенов- ской оптики стало возможно благодаря ученому М. А. Кумакову, разработав- шему первое рентгеновское зеркало. Не применяется для работы с нативными препаратами, что ограничивает применение в микробиологических лаборато- риях. При помощи электронной микроскопии изучается внешняя форма объекта, молекулярная организация его поверхности, с помо- щью метода ультратонких срезов исследуется внутреннее строение объекта (рис. 2). Электронная микроскопия в сочетании с биохимическими, цитохимиче- скими методами исследования, иммунофлюоресценцией, а также рентгено- структурным анализом позволяет судить о составе и функции структурных элементов клеток и вирусов. В. Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). Основана на фиксации взаимодействия зонда с поверхностью изучаемого объекта. Применяется для детального изучения поверхности объекта. Выделяют несколько типов СЗМ: сканирующая туннельная микроскопия (СТМ): при данном виде микроскопии и зонд (проводник), и объект являются фотопрозрачными мате- риалами, проводящими электроток, регистрируется туннельный ток; сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия: в ее основе лежит измерение интенсивности света, зонд – оптическое волокно, являюще- еся источником света; В зависимости от свойств изучаемого препарата используют следующие виды микроскопий. А. Нативная (прижизненная) микроскопия: метод «висячей» и «раздав-ленной» капли. Возможна прижизненная (витальная) окраска. Выявляется по- движность микроорганизма. Б. Микроскопия фиксированных мазков-препаратов дает возможность изучения тинкториальных свойств с применением простых и сложных мето- дов окраски. В результате проведения микроскопии исследуемого материала опреде- ляется один из критериев идентификации бактериальной клетки – форма. МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ Бактерии (лат. bacteria – палочка) – это одноклеточные организмы, ли- шенные хлорофилла. Всем бактериям присущи определенная форма и раз- меры, которые выражаются в микрометрах (мкм). Большинство патогенных бактерий имеют среднюю длину 0,2–10 мкм. Формы клеток бактерий не отличаются большим разнообразием. Все мик- робы по форме делятся на следующие группы: шаровидные (сферические), или кокковидные (лат. coccus– шаровид- ный); палочковидные (цилиндрические); извитые (спиралевидные); нитевидные.Кокковидные бактерии обычно имеют форму правильного шара диамет- ром 1,0–1,5 мкм; некоторые – бобовидную, ланцетовидную, эллипсоидную форму. По характеру взаиморасположения образующихся после деления кле- ток кокки подразделяют на следующие группы: микрококки (греч. micros – малый) – делятся в одной плоскости, рас- полагаются одиночно и беспорядочно; сапрофиты; непатогенны для человека; диплококки (от греч. diplos – двойной) – деление происходит в одной плоскости с образованием пар клеток, имеющих либо бобовидную, либо лан- цетовидную (гонококки, пневмококки) форму; стрептококки (греч. streptos– цепочка) – деление клеток происходит в одной плоскости, но размножающиеся клетки сохраняют между собой связь и образуют различной длины цепочки, напоминающие нити бус; стафилококки (греч. staphyle – гроздь винограда) – деление происхо- дит в нескольких плоскостях, а образующиеся клетки располагаются скопле- ниями, напоминающими гроздья винограда; тетракокки (греч. tetra – четыре) – деление клеток происходит в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с образованием тетрад, патогенныедлячеловекавидывстречаютсяоченьредко; сарцины (лат. sarcina– связка, тюк) – деление клеток происходит в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с образованием пакетов (тюков) из 8, 16, 32 и большего числа особей, часто встречаются в воздухе. Имеются условно-патогенныепредставители (схема 2).  Палочковидные (цилиндрические) формы бактерий. Палочки бывают длинными– более 3 мкм, короткими– 1,5–3,0 мкм и оченькороткими– менее 1,0 мкм – в виде коккобактерий.  Концы палочек могут быть закругленными, заостренными, обрезанными, утолщенными. Концы палочек могут быть закругленными, заостренными, обрезанными, утолщенными.Палочка может иметь овоидную (яйцевидную) форму. Подиаметруих делят на тонкиеи толстые. Повзаиморасположениюбактерий подразделяют на три группы: монобактерии – палочки располагаются одиночно и беспорядочно; диплобактерии, располагающиеся попарно; стрептобактерии – бактерии, располагающиеся цепочкой. Извитые (спиралевидные) бактерии по количеству и характеру завит- ков, а также по диаметру клеток подразделяют на: вибрионы (от греч. vibrio– извиваюсь, изгибаюсь) – имеют одинизгиб, не превышающий четверти оборота спирали, однако могут иметь и форму пря- мой палочки, без изгиба; спириллы (от греч. spira – изгиб, завиток) – отличаются тем, что обра- зуют 2–3завитка; спирохеты (spirochaetae – извилина) – в зависимости от количества за- витков представлены бореллиями (3–8 завитков), трепонемами (8–12), лепто- спирами (более 12 завитков). Нитевидные формы бактерий. Различают два типа нитевидных бакте- рий: образующие временные или постоянные нити. Временныенити,иногда с ветвлениями, образуют палочковидные бактерии при нарушении условий их роста или регуляции клеточного деления (микобактерии, коринебактерии, а также риккетсии, микоплазмы, многие грамотрицательные и грамположитель- ные бактерии). При восстановлении механизма регуляции деления и нормаль- ных условий роста эти бактерии восстанавливают обычные для них размеры и формы. Постоянные нитевидные формы (например, актиномицеты, от греч. actis – луч, mykes – гриб) образуются из палочковидных клеток, соединяю- щихся в длинные цепочки либо с помощью слизи, либо чехлами, либо мости- ками. Трубковидные чехлы гетерополисахаридной природы называют влага- лищами или футлярами. Слизь может связывать отдельные клетки в длинные нити или пленки. Размер микроорганизмов. Несмотря на то, что термин «микроорга- низмы» подразумевает малые размеры, этот признак варьирует в довольно ши- роких пределах. Размеры большинства прокариот находятся в пределах 0,2–10,0 мкм. Однако среди них есть и «карлики», например микоплазмы (0,05 мкм). При микроскопии возможно измерение размера бактериальной клетки. Оно производится с помощью либо калиброванного окуляра-микро- метра, либо филярного микрометрического окуляра. Окуляр-микрометр, состоящий из стеклянного диска, на котором имеется ряд регулярно расположенных условно обозначенных отметок, устанавлива- ется поверх полевой диафрагмы окуляра после отвинчивания верхней части. Объект-микрометр – это стеклянная пластинка, специально размеченная ли- ниями, отстоящими друг от друга ровно на 10 мкм; при наведении на фокус линии окуляра-микрометра накладываются на линии объекта-микрометра. Если, к примеру, между двумя соседними линиями последнего помещается 10 линий окуляра-микрометра, то каждый просвет между ними равен 1,0 мкм. После калибровки объект-микрометр больше не нужен, но для каждого при- меняемого объекта калибровку следует проводить заново. |