Генетика. 63. Характеристика основных методических приемов днкдиагностики (выделение днк, рестрикция, электрофорез, блоттинг, зонды). Блотгибридизация по Саузерну

Скачать 0.94 Mb. Скачать 0.94 Mb.

|

|

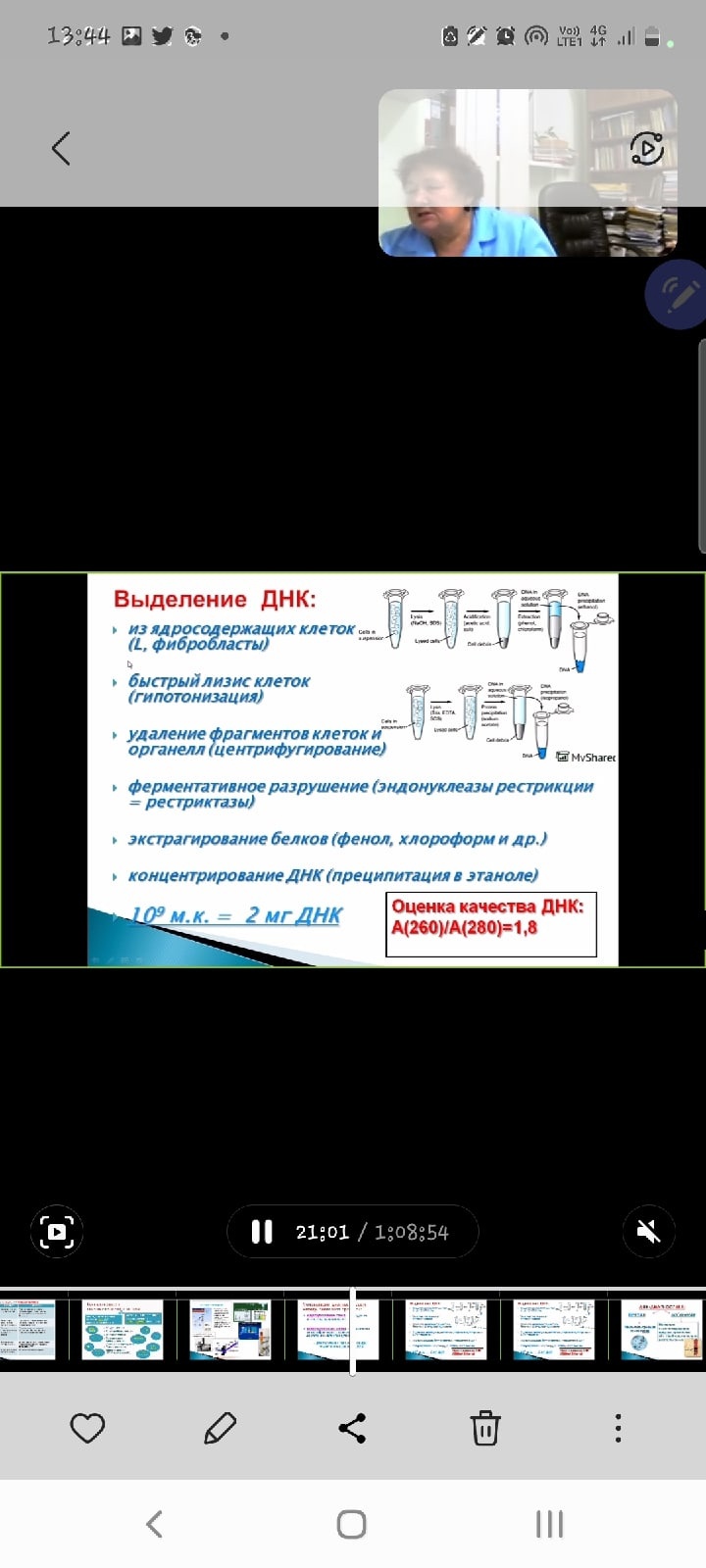

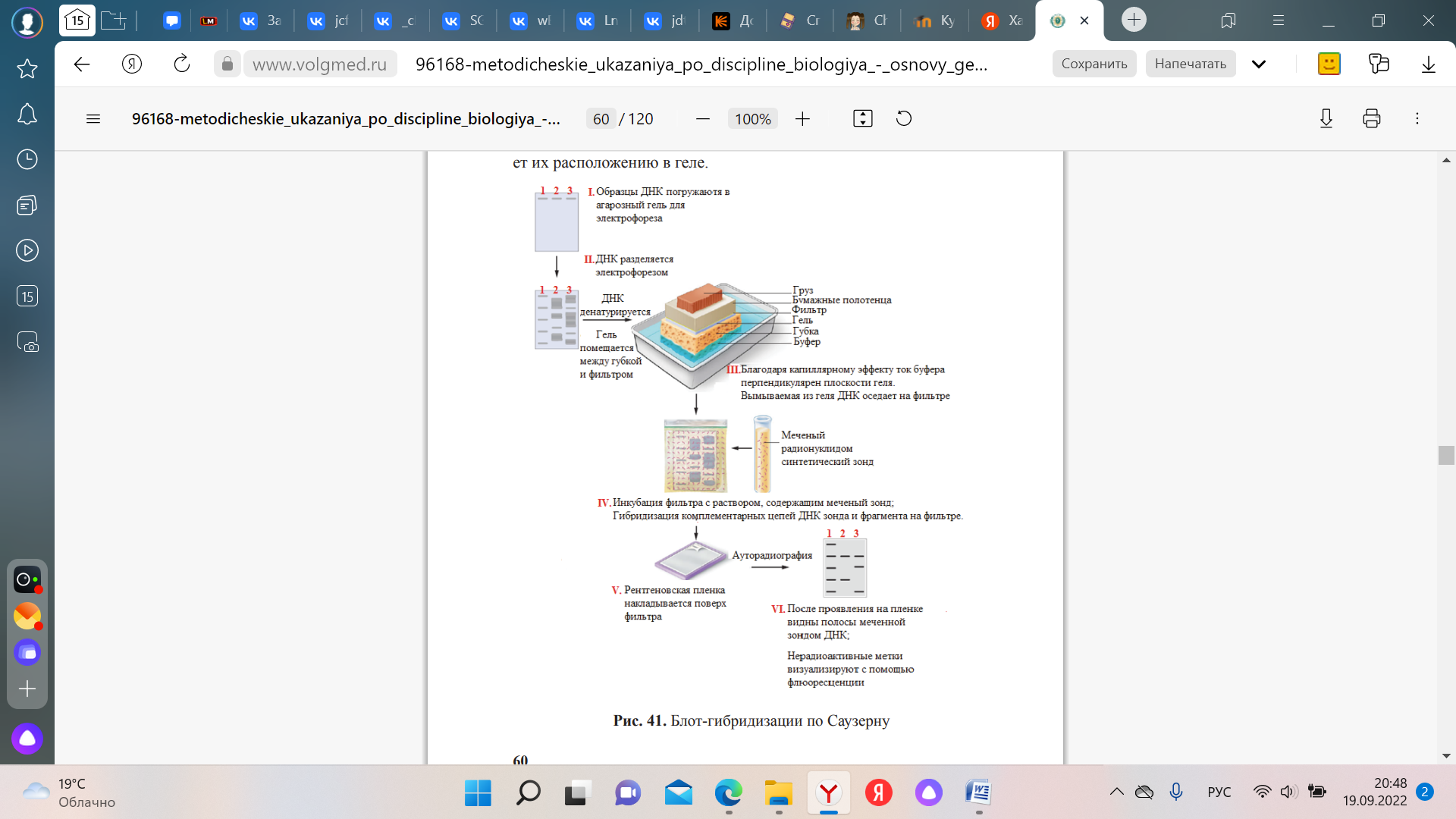

63. Характеристика основных методических приемов ДНК-диагностики (выделение ДНК, рестрикция, электрофорез, блоттинг, зонды). Блот-гибридизация по Саузерну.  Это методы выделения ДНК, ПЦР, электрофорез, рестрикция ДНК, гибридизация со специфическими ДНК-зондами и секвенирование. Получение образцов ДНК (или РНК). Источником геномной ДНК могут быть любые ядросодержащие клетки. На практике чаще используют периферическую кровь (лейкоциты), хорион, амниотические клетки, культуры фибробластов. Для одного анализа необходимо иметь (в зависимости от используемого метода) от нескольких нанограммов до нескольких микрограммов ДНК. Для этого требуется небольшое количество биологического материала, например 1 мл крови, 5–10 мг культуры клеток 20–40 мг хориона, соскоб эпителия со слизистой оболочки щеки либо несколько волосяных луковиц. У человека ДНК чаще всего выделяют из лейкоцитов крови, для чего производят забор из вены от 1 до 5 мл крови (в присутствии антикоагулянтов). После отстаивания крови отбирают слой, обогащенный лейкоцитами, и добавляют детергенты для разрушения мембраны клеток. С помощью мягкого центрифугирования осаждают ядра на дно пробирки. Сливают надосадочную жидкость (супернатант) и к суспензии ядер добавляют детергенты, разрушающие их мембраны, а также протеолитические ферменты, разрушающие белки. Чаще всего используют протеиназу К. Таким образом, ДНК выходит в раствор. На следующем этапе необходимо отделить фракцию высокомолекулярных ДНК от низкомолекулярных соединений, таких как фрагменты белков, липиды, углеводы и т.п. Одним из способов такого разделения является экстракция фенолом. При добавлении фенола и тщательном перемешивании низкомолекулярные соединения перейдут в фенол, который окрасится при этом в бурый цвет за счет присутствия фрагментов гемоглобина, а молекулы ДНК останутся на поверхности фенола, так как не смогут войти в этот плотный раствор. Светлый раствор над фенолом, содержащий ДНК, отбирают и проводят несколько раундов повторных очисток фенолом с добавлением на последних этапах хлороформа. Затем можно осадить ДНК из раствора, добавляя этанол, при этом ДНК выпадает в осадок в виде аморфного образования. В таком состоянии ее можно длительно хранить при низких температурах.  Рестрикция ДНК на фрагменты. Осуществляется рестриктазами (эндонуклеазами), которые способны разрывать двухцепочечную ДНК в пределах строго определенных для каждого фрагмента последовательностей нуклеотидов протяженностью 4–6 пар оснований (редко больше). При обработке геномной ДНК рестриктазой получается закономерный для данного фермента набор фрагментов различной длины. Электрофорез фрагментов ДНК обеспечивает разделение этих фрагментов при их распределении на поверхности полиакриламидного геля. Фрагменты ДНК движутся в геле, помещенном в постоянное электрическое поле, от отрицательного полюса к положительному в зависимости от размеров (чем больше относительная молекулярная масса фрагмента, тем медленнее он движется в электрическом поле). После окончания электрофореза каждый фрагмент ДНК занимает определенное положение в виде дискретной полосы в конкретном месте геля. Длину каждого фрагмента можно определить путем сравнения пройденного фрагментом расстояния с расстоянием, пройденным стандартным образцом ДНК с известными размерами. Визуализация и идентификация фрагментов ДНК в геле становятся либо конечным этапом диагностики, либо элементом дальнейшего анализа.  Из-за больших размеров генома человека после рестрикции образуется так много рестриктных фрагментов, что агарозный гель после электрофореза и окраски этидия бромидом в ультрафиолетовых лучах выглядит более или менее равномерно окрашенным. Специфические фрагменты ДНК выявляют путем блот-гибридизации по Саузерну. Блот-гибридизации по Саузерну Эта методика состоит из следующих этапов (рис. 41): 1. После окончания электрофореза гель помещают в раствор основания (щелочи), в котором двухцепочечные фрагменты ДНК теряют связи и становятся одноцепочечными. 2. Перенос ДНК с геля на нитроцеллюлозный или нейлоновый фильтр производится в буферном растворе. Непосредственно на поверхность геля кладут фильтр и стопку фильтровальной бумаги. В результате капиллярного эффекта создается ток буфера, перпендикулярный плоскости геля. Вымываемая из геля ДНК задерживается фильтром и практически полностью оказывается на его поверхности. После переноса одноцепочечные нити фиксируют на фильтре. Расположение фрагментов на фильтре точно соответствует их расположению в геле. 3. Для того чтобы визуально выявить нужные фрагменты (фиксированная на фильтре ДНК не видна), проводят гибридизацию со специфическим по нуклеотидной последовательности меченым радионуклидом или флюоресцентной меткой олигонуклеотидным синтетическим зондом (такой зонд состоит из 16–30 пар оснований) либо клонированным фрагментом ДНК. Нуклеотидная последовательность зонда должна быть полностью или частично комплементарна изучаемому участку геномной ДНК. 4. При инкубации фильтра с раствором, содержащим меченый зонд, происходит гибридизация комплементарных цепей ДНК зонда и фрагмента на фильтре. Неспецифически связанные молекулы зонда отмываются с помощью специальной процедуры. Радиоактивно меченые участки выявляют путем экспонирования фильтра с рентгеновской пленкой (ауторадиография). После проявления на пленке видны полосы меченной зондом ДНК. Нерадиоактивные метки визуализируют с помощью флюоресценции или опосредованно с помощью антител.  |