8. 3 Основные потребители реактивной мощности на предприятиях

Скачать 1 Mb. Скачать 1 Mb.

|

|

Глава 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 4.1 Понятие электрической нагрузки Электрической нагрузкой называют мощность, потребляемую электроустановкой в установленный момент времени. При переменном токе различают полную (S), активную (P) и реактивную (Q) мощности. На практике понятие нагрузки распространяется также на электрический ток (токовая нагрузка), а в некоторых специальных случаях (например, при рассмотрении режимов работы трансформаторов тока и других источников тока) – на электрическое сопротивление (полное, активное, реактивное). Электрические нагрузки в системах электроснабжения могут быть во времени неизменными (постоянными) или переменными. На промышленных предприятиях достаточно много таких электроприемников, у которых режим и потребление электрической мощности в какой-либо момент времени работы точно не предсказуемы. В таком случае электрические нагрузки содержат существенную случайную (стохастическую) составляющую, и их сложение возможно только по законам теории вероятностей. При разработке проекта электроснабжения предприятия необходимо определить пропускную способность элементов системы электроснабжения (трансформаторы, линии, распределительные устройства и др.) и номинальную мощность источников электроэнергии для нормальной работы объекта. Для этого необходимо определить электрическую нагрузку, называемую расчетной нагрузкой. Определение расчетных нагрузок является одной из важнейших задач в процессе проектирования систем электроснабжения. Неточность определения расчетной нагрузки приводит к перерасходу кабелей, проводов и шин, или к низкой надежности электроснабжения. Максимальная мощность, потребляемая группой электроприемников с переменной нагрузкой, всегда меньше суммы номинальных мощностей этих приемников, что объясняется не всегда полной загрузкой электроприемников, а их наибольшие нагрузки не совпадают по времени. Это обстоятельство следует иметь в виду при выборе элементов системы электроснабжения, чтобы избежать завышения их пропускной способности и стоимости. При определении электрических нагрузок действующих или проектируемых предприятий необходимо знать номинальные показатели электроприемников (мощность, напряжение), род тока, их режимы работы и надежность питания электроприемников. По мощности все электроприемники могут быть разделены на две группы: электроприемники большой мощности (80÷100 кВт и выше) и электроприемники средней и малой мощности (ниже 80÷100 кВт). Электроприемники большой мощности могут получать питание непосредственно от сети напряжением 3, 6 и 10 кВ. К этой группе относятся крупные электродвигатели, мощные печи сопротивления и дуговые печи для плавки цветных и черных металлов, питаемые через собственные трансформаторы. Питание электроприемников средней и малой мощности экономически целесообразно только на напряжении 380÷660 В. 2.1 Общие сведения Электроэнергия, как особый вид продукции, обладает определенными характеристиками, позволяющими судить о ее пригодности в различных производственных процессах. Под качеством продукции понимается «совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением», т.е. потребительная стоимость продукции. Совокупности характеристик, при которых приемники электроэнергии способны выполнять заложенные в них функции, объединены общим понятием качества электроэнергии. На современном этапе развития электроэнергетики это определение качества, применительно к электроэнергии, должно быть дополнено требованиями по обеспечению экономичности, эргономичности и эстетичности процессов, связанных с потреблением электроэнергии. Эргономические требования определяются свойствами человека, например, утомляемостью, протеканием психофизиологических процессов в системе «человек - машина». С этой точки зрения естественны требования к уровню напряжения и частоте изменения его, вытекающие из особенностей зрительного восприятия человека. Эстетичность любого вида продукции или электрифицированного объекта также связана с качеством электроэнергии, поскольку оно существенно влияет на световую и цветовую гамму интерьера, уровни шумов и вибрации, другие показатели. От качества электроэнергии зависят также санитарно-гигиенические условия, степень безопасности ряда работ, экономическая эффективность производства. Под показателем качества понимается количественная характеристика свойств продукции, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления. На электростанциях производят электроэнергию достаточно высокого качества, а ухудшение качества электроэнергии происходит в процессе ее передачи и потребления, в результате влияния электрических приемников. Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №588-II «Об электроэнергетике» установлено, что участники производства и передачи электрической энергии обязаны «обеспечить качество электрической энергии в соответствии с требованиями, установленными государственными стандартами и иными нормативными актами Республики Казахстан по стандартизации». Одновременно «Правилами пользования электрической энергией» предусмотрено, что энергоснабжающая и (или) энергопередающая организации могут незамедлительно прекращать полностью подачу потребителю электроэнергии в случае «снижения показателей качества электроэнергии (ПКЭ) по вине потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей организации и других потребителей». При этом потребители электрической энергии имеют право «требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенных договоров». Ущерб от некачественной электроэнергии может быть прямым и косвенным. Прямой ущерб связан с повреждением электрооборудования (перегорание источников света, выход из строя электродвигателей и т.д.). Косвенный ущерб возникает в результате снижения производительности механизмов, недовыпуска или брака продукции. Гражданским кодексом РК (особенная часть) предусмотрена норма (статья 427 «проверка качества товара»), что в «случаях, когда государственными стандартами, иными нормативными документами по стандартизации установлены обязательные требования к проверке качества товаров, проверка качества должна осуществляться в соответствии с содержащимися в них указаниями». Указанные нормативные правовые акты диктуют необходимость периодического контроля качества электроэнергии на границах раздела балансовой принадлежности энергопередающей (энергоснабжающей) организации и потребителей. Качество электроэнергии вместе с надежностью электроснабжения и его экономичностью является одним из важнейших требований, предъявляемых к системе производства, передачи и потребления электроэнергии. В последние годы повышению качества электроэнергии уделяют большое внимание, так как качество электроэнергии может существенно влиять на расход электроэнергии, надежность систем электроснабжения, технологический процесс производства. Стремление повысить производительность труда на современных промышленных предприятиях, а также усложнение технологических процессов обусловили широкое применение нелинейных, несимметричных и резкопеременных нагрузок (регулируемые вентильные электроприводы, мощные дуговые печи, сварочные установки и др.). Характерной особенностью работы этих потребителей является влияние их на качество электроэнергии питающих сетей. В свою очередь, нормальная работа электрооборудования зависит от качества электроэнергии питающей системы. Взаимное влияние электрооборудования и питающей системы называют электромагнитной совместимостью. Решение проблемы электромагнитной совместимости связано с определением и поддержанием оптимальных показателей качества электроэнергии, при которых выполняются технические требования с минимальными затратами. Выделяют следующие вопросы при решении задачи повышения качества электроэнергии: экономические, математические и технические. Экономические вопросы включают в себя методы расчета убытков от некачественной электроэнергии в системах промышленного электроснабжения. Математические аспекты представляют собой обоснование тех или иных методов расчета показателей качества электроэнергии. Технические аспекты включают в себя разработку технических средств и мероприятий, улучшающих качество электроэнергии, а также организацию системы контроля и управления качеством. Перечень и нормативные значения показателей качества электроэнергии установлены ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения», введенный с 01.01.1999 г. Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электроэнергии в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии, или приемники электроэнергии (точки общего присоединения). При соблюдении норм качества электроэнергии обеспечивается электромагнитная совместимость электросетей общего назначения и электросетей потребителей электроэнергии. Неблагоприятное влияние некачественной электроэнергии на потребителей может проявляться как постоянно, путем накопления необратимых изменений (брак или недоотпуск продукции, старение изоляции и др.), так и скачкообразно (отказы или сбои в работе автоматических устройств, взрывы батарей конденсаторов и др.). Это обстоятельство свидетельствует о необходимости ограничения допустимых значений ПКЭ, определяющих указанные отрицательные воздействия. Электромагнитные и другие характеристики электрических систем и систем электроснабжения потребителей изменяются во времени, как правило, по вероятностным законам, поэтому ПКЭ являются случайными величинами.

Электрическая станция (ЭС) – это промышленное предприятие, вырабатывающее электроэнергию и обеспечивающее ее передачу потребителям по электрической сети. На электростанции происходит преобразование энергии какого-либо природного источника в механическую энергию вращения турбины и далее с помощью электрических генераторов - в электроэнергию. От того, какой природный источник энергии используется, зависит тип электростанции. Электростанции делят на гидроэлектрические, тепловые и атомные. На гидроэлектростанциях в электроэнергию преобразуется механическая энергия водного потока, т.е. гидравлическая энергия; на тепловых электростанциях – тепловая энергия, выделяющаяся при сжигании топлива; на атомных электростанциях – тепловая энергия, выделяющаяся при делении ядер атомов урана, тория и других тяжелых элементов. В настоящее время исследуются возможности более широкого использования возобновляемых видов энергии: солнечной энергии; энергии ветра; энергии приливов и отливов; тепловой энергии вулканов и гейзеров; и др. Основную часть электрической энергии вырабатывают:

Незначительную часть энергии вырабатывают дизельные электростанции (ДЭС), а также ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ). Особое место занимают электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии: солнечные (СЭС), ветровые (ВЭС), геотермальные (ГЕОТЭС) и приливные электростанции (ПЭС). Однако суммарная мощность этих станций незначительна. Мощность электрических станций различного типа зависит от наличия и размещения на территории страны теплоэнергетических и гидроэнергетических ресурсов, их технико-экономических характеристик, включая затраты на транспорт топлива, и от технико-экономических показателей станций. Тип электростанции…………...………. …. КЭС ТЭЦ АЭС ГЭС Удельные капиталовложения, $/кВт........... 100-150 165-200 200-300 190-350 8.2 Баланс реактивной мощности Для любой электрической сети должен существовать баланс полной мощности при соблюдении условий поддержания нормального режима с обеспечением необходимой пропускной способности сетей. При этом необходимо обеспечить баланс реактивной мощности как для системы в целом, так и для отдельных узлов питающей. В любой момент времени в узле нагрузки потребляемая реактивная мощность должна соответствовать генерируемой реактивной мощности, т.е. должен соблюдаться баланс: Qi = 0i, Qпотр = Qист; Qпотр = Qнагр + Q(потери). Qист = Qген + Qсд + Qбк + Qлэп + Qтирист ист р.м.+…. Баланс реактивной мощности следует предусматривать для каждого характерного режима работы сети в отдельности. К этим режимам относятся:

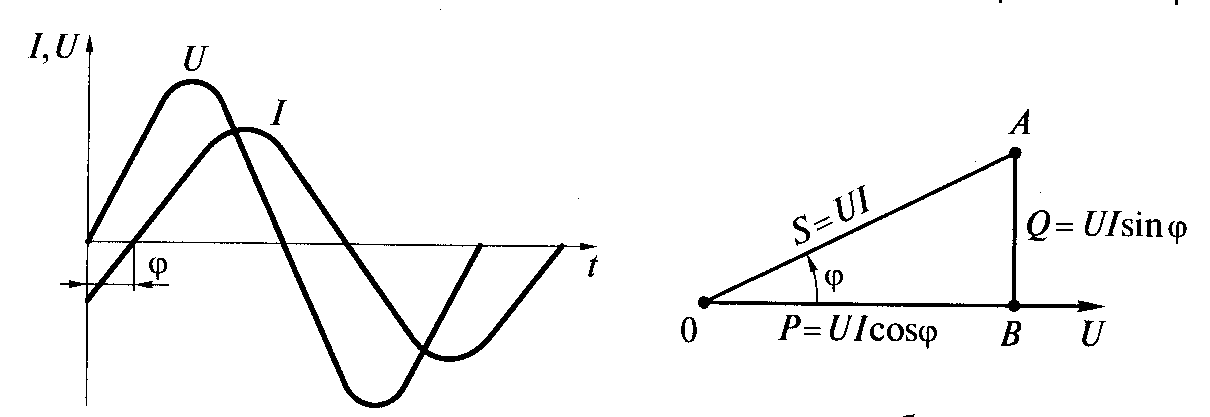

Глава 8 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 8.1 Основные положения Работа машин и аппаратов переменного тока, основанная на принципе электромагнитной индукции, сопровождается процессом непрерывного изменения магнитного потока в их магнитопроводах и полях рассеяния. Поэтому подводимый к ним поток мощности должен содержать не только активную составляющую Р, но и реактивную составляющую Q, необходимую для создания магнитных полей, без которых процессы преобразования энергии, тока и напряжения невозможны. Произведение показаний вольтметра и амперметра в цепи переменного тока называется полной мощностью S для трехфазной цепи На рисунке 8.1 показано изменение тока и напряжения в цепи переменного тока и треугольник мощностей. Угол φ отражает сдвиг фаз тока и напряжения (рисунок 8.1, а). Полную мощность S можно представить как гипотенузу прямоугольного треугольника (рисунок 8.1, б), один катет которого представляет собой активную мощность, а другой – реактивную мощность: Активная мощность, потребляемая электроприемниками, преобразуется в другие виды энергии: механическую, тепловую, световую, химическую, энергию сжатого воздуха и газа и т.п.  а) б) Рисунок 8.1 – Изменение тока и напряжения в цепи переменного тока (а) и треугольник мощностей (б) Реактивная мощность не преобразуется в другие виды мощности, не совершает работу и поэтому называется мощностью условно. Реактивная мощность расходуется на создание электромагнитных полей в трансформаторах, электродвигателях, линиях. Из курса ТОЭ известно, что реактивная мощность может иметь индуктивный или емкостной характер. Условно считают реактивную индуктивную мощность QL нагрузочной или потребляемой, а реактивную емкостную мощность QC – генерируемой. Из треугольника мощностей получают следующие зависимости: S= где cos - коэффициент активной мощности; tg - коэффициент реактивной мощности. Ранее основным нормативным показателем, характеризующим реактивную мощность, был коэффициент активной мощности cos. На вводах, питающих промышленное предприятие, средневзвешенное значение этого коэффициента должно было находиться в пределах 0,92÷0,95. Однако соотношение P/S в качестве нормативного не дает четкого представления о динамике изменения реального значения реактивной мощности. Например, при изменении значения коэффициента cos от 0,95 до 0,94 реактивная мощность изменяется на 10%, а при изменении от 0,99 до 0,98 приращение реактивной мощности составляет уже 42%. Поэтому при расчетах удобнее оперировать коэффициентом реактивной мощности tg. Расчетное значение реактивной мощности легко найти из выражения Qр = Ррtg . Когда угол близок к нулю, расчет Qр по вышеприведенной формуле дает меньшую погрешность, чем расчет по формуле, в которую входит cos φ, так как в зоне малых углов φ изменение коэффициента мощности на 1% приводит к изменению коэффициента реактивной мощности на 10%. 7.5.2 Выбор сечений жил кабелей напряжением выше 1 кВ Наименьшее допустимое сечение проводов воздушных линий напряжением 1-10 кВ по условиям механической прочности (Fмех) – 25 мм2, 35 кВ – 35 мм2. Для кабельной линии должны быть установлены наибольшие допустимые токовые нагрузки. Нагрузки определяются по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями, если длина участка не менее 10 м. Этими участками могут быть:

Фактическая допустимая токовая нагрузка кабелей в нормальном и послеаварийном режимах работы определяется по выражению Iдоп.факт = Iдоп.таблkυkпkпер, где Iдоп.табл - допустимая длительная токовая нагрузка, определяемая по справочнику для выбранного способа прокладки кабеля в зависимости от марки кабеля; kυ – коэффициент, учитывающий фактическую температуру окружающей среды; kп – коэффициент, учитывающий количество проложенных кабелей в траншее (таблица 7.5); kпер – коэффициент систематической перегрузки, зависящий от длительности перегрузки и способа прокладки (в земле или в воздухе), а также от коэффициента предварительной нагрузки. Таблица 7.5 – Поправочные коэффициенты kп на число работающих кабелей, лежащих рядом в земле

Резервные кабели, не нагруженные током, при определении числа проложенных в одной траншее кабелей в расчет не принимаются. Кабели, проложенные по стенам зданий, в кабельных каналах и туннелях, считаются проложенными на воздухе, и поправка на число кабелей не вводится. При пересечении рек и водоемов кабели прокладываются в воде. Условия охлаждения проложенных в воде кабелей более благоприятны по сравнению с кабелями, проложенными в земле. Вода является лучшим проводником тепла, и, кроме того, отвод тепла в воде происходит дополнительно посредством конвекции – перемещения нагретых слоев воды. Для кабелей, проложенных в воде, поправка на количество кабелей не вводится. Температура воды принимается равной +150С. Кабельные линии напряжением 6÷10 кВ, несущие нагрузки меньше номинальных, могут кратковременно перегружаться в пределах, указанных в таблице 7.6. На время ликвидации аварий для кабельных линий напряжением до 10 кВ включительно допускаются перегрузки в течение 5 суток в пределах, указанных в таблице 7.7. Таблица 7.6 – Допустимая перегрузка kпер при нормальном режиме по отношению к номинальной нагрузке

Таблица 7.7 - Допустимая перегрузка kпер при послеаварийном режиме по отношению к номинальной нагрузке

Критерием для выбора сечения кабельных линий является минимум приведенных затрат. В практике проектирования линий массового строительства выбор сечения производится не по сопоставимым технико-экономическим расчетам в каждом конкретном случае, а по нормируемым обобщенным показателям. В качестве такого показателя при проектировании кабельных линий используется экономическая плотность тока jэк. В ПУЭ установлены значения экономических плотностей тока, зависящие от материала, конструкции провода, продолжительности использования максимума нагрузки Тmax и региона, характеризующегося стоимостью топлива (таблица 7.8). Экономически целесообразное сечение определяют предварительно по расчетному току линии Iр нормального режима и экономической плотности тока jэк Найденное расчетное сечение округляется до ближайшего стандартного. Для обеспечения нормальных условий работы кабельных линий и правильной работы защищающих аппаратов выбранное сечение должно быть проверено по допустимой длительной нагрузке по нагреву в нормальном и послеаварийном режимах, а также по термической стойкости при токах к.з. Таблица 7.8 - Экономическая плотность тока

Проверка по допустимой токовой нагрузке по нагреву длительным расчетным током в нормальном режиме: Iдоп.факт Iр ; по аварийному режиму (для двухцепной КЛ) Iдоп.ав. Iав, где Iдоп.факт - фактическая допустимая токовая нагрузка; Iр – расчетная токовая нагрузка кабельной линии; Iдоп.ав.=1,3 Iдоп.факт. Расчетная токовая нагрузка определяется: где Sрасч - расчетная полная мощность, передаваемая по кабельной линии; n – количество кабелей в линии; Uном – номинальное напряжение сети. Проверка сечений по термической стойкости проводится после расчета токов к.з. Минимальное термически стойкое токам к.з. сечение кабеля: где По потере напряжения кабельные линии систем электроснабжения длиной менее 1 км не проверяются. Для кабельных линий длиной более 1 км потеря напряжения определяется: где R = ρ0L и X = x0L – активное и индуктивное сопротивления линии, Ом; ρ0 и x0 - удельное активное и реактивное сопротивления кабелей, Ом/км. Потери напряжения в процентах от номинального напряжения Сечение участка линии, выбираемого по допустимой потере напряжения, определяется из выражения: FΔU = где Р – активная мощность, протекающая по кабельной линии, кВт; Из пяти полученных по расчетам сечений – по экономической плотности тока, нагреву в нормальном режиме; по нагреву в послеаварийном режиме, допустимым потерям напряжения и термической стойкости токам к.з – принимается наибольшее как удовлетворяющее всем условиям. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||