8. 3 Основные потребители реактивной мощности на предприятиях

Скачать 1 Mb. Скачать 1 Mb.

|

|

8.5.3 Синхронные компенсаторы Синхронные компенсаторы представляют собой СД облегченной конструкции без нагрузки на валу, т.е. не имеют выходного конца вала, что облегчает герметизацию машины и позволяет использовать водородное охлаждение. Компенсаторы выпускают на напряжения 6,6÷15,75 кВ и мощностью до 345 МВА. Они могут работать как в режиме генерирования реактивной мощности (при перевозбуждении СК), так и в режиме ее потребления (при недовозбуждении). Они предназначены специально для выработки реактивной мощности. СК на промышленных предприятиях применяют очень редко: на ГПП, имеющих районное значение, или на крупных электропечных установках. Ввод СК выгоден при большом дефиците реактивной мощности в точке подключения потребителей, когда требуется плавное и быстродействующее средство регулирования напряжения, т.е. при необходимости установки компенсирующих устройств большой мощности. Зона применения СК расширяется при наличии резкопеременной реактивной нагрузки. Удельная стоимость вырабатываемой мощности и удельные потери для СК значительно больше, чем для СД, так как удельные стоимость и потери полностью приходятся на реактивную мощность; кроме того, добавляются расходы на эксплуатацию СК. К достоинствам СК как источников реактивной мощности относятся:

К недостаткам СК относятся:

8.5.2 Синхронные двигатели Основное назначение синхронных двигателей - выполнение механической работы, следовательно, он является потребителем активной мощности. При перевозбуждении СД его Э.Д.С больше напряжения сети, в результате чего вектор тока статора опережает вектор напряжения, т.е. имеет емкостной характер, а СД выдает реактивную мощность. Наибольший верхний предел возбуждения СД определяется допустимой температурой обмотки ротора с выдержкой времени, достаточной для форсировки возбуждения при кратковременных снижениях напряжения. При недовозбуждении СД является потребителем реактивной мощности. Изменение тока возбуждения позволяет плавно регулировать генерируемую СД реактивную мощность. Затраты на генерацию двигателями реактивной мощности определяются в основном стоимостью связанных с этим потерь активной мощности в самом двигателе. Основным критерием для выбора рационального режима возбуждения СД являются дополнительные потери активной мощности на генерацию реактивной мощности. Потери активной мощности в СД зависят от генерируемой ими реактивной мощности, причем, чем меньше номинальная мощность СД и его частота вращения, тем больше эти потери.  , , где D1 и D2 – расчетные коэффициенты, зависящие от параметров двигателя, кВт; Qсд – реактивная мощность, выдаваемая СД; Qном – номинальная мощность СД; Значения коэффициентов к.п.д. ( Для быстроходных СД удельный расход активной мощности составляет около 10 Вт/квар; для СД с частотой вращения 300÷500 об/мин – около 20÷30 Вт/квар; для СД с частотой вращения 50÷100 об/мин - около 60÷85 Вт/квар. Следовательно, маломощные двигатели с малой частотой вращения неэкономичны в качестве источников реактивной мощности (ИРМ). В качестве ИРМ обычно используют СД на номинальное напряжение 6(10) кВ, недогруженные по активной мощности. Таблица 8.1 – Коэффициенты потерь в синхронных двигателях

Значения реактивной мощности, которые можно получить от СД, зависят от его загрузки активной мощностью, относительного напряжения на зажимах двигателя и технических данных двигателя. Максимальная реактивная мощность, генерируемая СД: где кз.QСД – коэффициент наибольшей допустимой нагрузки СД по реактивной мощности, зависящий от типа двигателя, относительного напряжения и коэффициента загрузки по активной мощности; Рном – номинальная активная мощность двигателя; ηСД – коэффициент полезного действия. Значения коэффициента кз.QСД для различных СД приведены в таблице 4.7 (п. 4.5.8) Достоинства СД:

Недостатки СД:

8.5 Компенсирующие устройства Для компенсации реактивной мощности, потребляемой электроустановками промышленного предприятия, применяют:

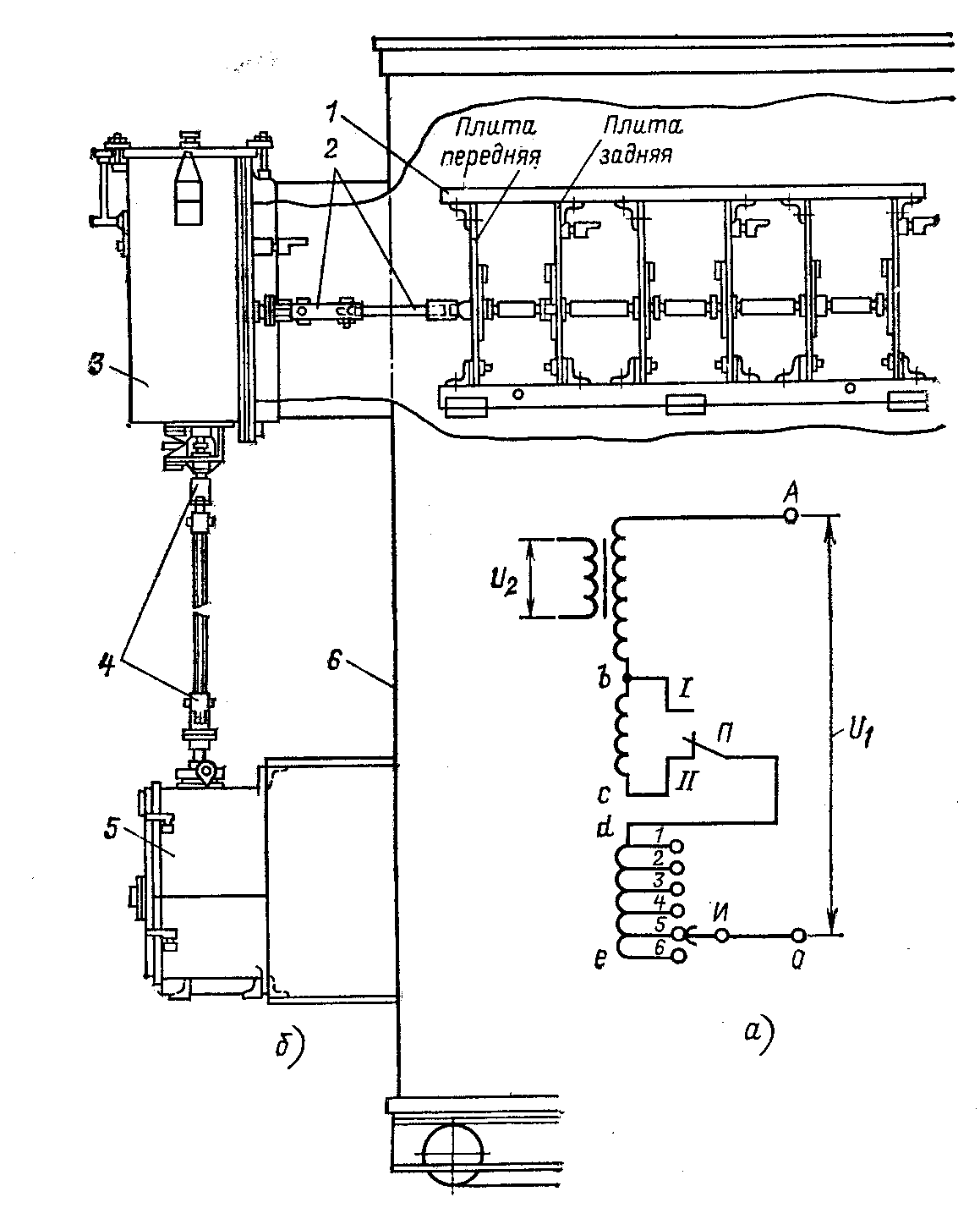

Наиболее широко используются источники реактивной мощности, относящиеся ко второй группе, - конденсаторы, конденсаторные батареи. Синхронные машины могут генерировать и потреблять реактивную мощность, т.е. оказывать на электрическую сеть воздействие, тождественное воздействию емкостной и индуктивной нагрузок. При значениях тока возбуждения меньших граничного, т.е. в режиме недовозбуждения, синхронная машина «ведет себя» как индуктивность, т.е. потребляет реактивную мощность. При перевозбуждении синхронной машины генерируется реактивная составляющая тока статора, значение которой растет при увеличении тока возбуждения. Векторная диаграмма подведенного от сети напряжения и тока в статоре синхронной машины имеет тот же вид, что и диаграмма подведенного напряжения и тока в батарее конденсаторов (см. рисунок 8.3). Перевозбужденная синхронная машина генерирует опережающий ток, подобно конденсатору. В системах электроснабжения предприятий используются синхронные машины всех видов – синхронные генераторы (СГ) электростанций, синхронные двигатели (СД), синхронные компенсаторы (СК). 8.5.1 Синхронные генераторы электростанций Энергосистемы имеют ограниченные возможности снабжения предприятий реактивной мощностью, определяемые располагаемой реактивной мощностью генераторов. В отличие от синхронных двигателей передача реактивной мощности от синхронных генераторов может осуществляться на значительное расстояние. Поэтому использование генераторов в качестве источников реактивной мощности ограничивается технико-экономическими условиями режима энергосистемы. Генераторы станций энергосистемы могут быть источниками реактивной мощности при их малой удаленности от потребителей (например, станции типа ТЭЦ), что особенно важно в послеаварийных режимах, когда генерация реактивной мощности другими источниками ограничивается. Синхронные генераторы собственных электростанций являются в условиях промышленных предприятий одними из наиболее выгодных источников реактивной мощности. СГ обладают, как и СД, плавным и автоматическим регулированием генерируемой реактивной мощности в функции напряжения сети. 9.2.3 Регулирование напряжения трансформаторами с РПН Трансформаторы с РПН (регулирование под нагрузкой) устанавливаются, как правило, на понижающих подстанциях (ГПП), от которых питаются промышленные электрические сети. Переключение ответвлений у них производится без перерыва электроснабжения потребителей. При помощи трансформаторов с РПН достаточно просто и экономично осуществляется так называемое встречное регулирование напряжения на шинах подстанции. Под встречным регулированием напряжения понимают повышение напряжения на 5÷10% от Uном при максимальных нагрузках потребителей и понижение напряжения до Uном (или ниже) при минимальных нагрузках. Практически все массовые серии трансформаторов и автотрансформаторов напряжением до 500 кВ выпускают с РПН. Автоматическое регулирование коэффициента трансформации трансформаторов (автотрансформаторов, линейных регуляторов) производится не плавно, а с определенной зоной нечувствительности. Зоной нечувствительности называют некоторую полосу изменения напряжения, при которой не происходит срабатывания регулирующей аппаратуры. Ее значение зависит от ступени регулирования. Для обеспечения централизованного суточного регулирования напряжения на подстанциях, питающих распределительные сети, устанавливают трансформаторы с РПН напряжением 35÷330 кВ. Диапазон регулирования трансформаторов с РПН от ±9% до ±16% ступенями по 1,5%; некоторые серии трансформаторов с высшим напряжением 220 кВ имеют диапазон ±8 В периоды наибольших нагрузок у трансформаторов переключаются ответвления в сторону уменьшения коэффициента трансформации и повышения напряжения на выводах вторичной обмотки. В часы минимальных нагрузок, наоборот, увеличивая коэффициент трансформации, напряжение на выводах вторичной обмотки трансформатора снижают. При выборе нужных ответвлений, следует по возможности добиваться того, чтобы в период максимальных нагрузок вторичное напряжение на шинах ТП было не более (Uном+5%), так как часть электроприемников бывает присоединена непосредственно к шинам низкого напряжения подстанции. В то же время существенное снижение напряжения (ниже Uном+5%) нежелательно с точки зрения создания необходимого уровня напряжения у наиболее удаленного электроприемника. В устройствах РПН (рисунок 9.3) переключение ответвлений обмоток трансформатора осуществляется без разрыва цепи, как правило, автоматически, от реле напряжения и схем контактного управления, воздействующих на привод переключающего устройства электродвигателя. У трансформаторов средних и крупных мощностей (выше 2,5 МВА) переключатели РПН помещают в отдельные кожухи, наполненные маслом. У трансформаторов малых мощностей РПН помещают в общий бак над магнитопроводом трансформатора. Для более точного регулирования применяют ступени грубой и тонкой регулировки (рисунок 9.3, а). Наибольший коэффициент трансформации получается, если переключатель П находится в положении II, а избиратель И – на ответвлении 6.

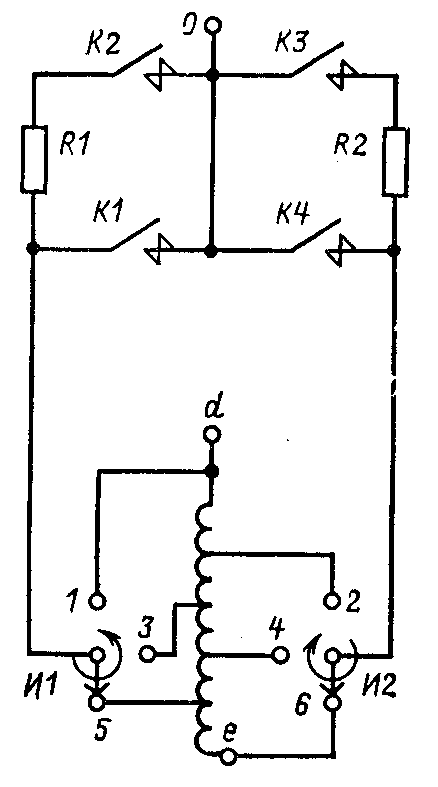

На рисунке 9.3, б показана схема расположения элементов переключающего устройства РНТ-13, применяемого на трансформаторах средней мощности. Переход с одного ответвления регулировочной обмотки на другое осуществляется таким образом, чтобы не разрывать ток нагрузки и не замыкать накоротко витки этой обмотки. Достигается это требование в специальных переключающих устройствах с реакторами и резисторами. Схема с резисторами обладает рядом преимуществ по сравнению со схемой с реакторами. На рисунке 9.4, а изображены регулировочная часть обмотки de и переключающее устройство в схеме с резисторами.

Последовательность работы контакторов и избирателей показана в таблице (рисунок 9.4, б). В исходном положении 0 трансформатор работает на ответвлении 5, ток нагрузки проходит через контакторы К1 и К2. Например, необходимо уменьшить число витков в регулировочной обмотке, т.е. перейти на ответвление 4. РПН в этом случае работает следующим образом: обесточивается избиратель И2 контакторами К3 и К4 и переводится в положение 4, затем отключается К1 и ток нагрузки кратковременно проходит по R1 и K2, третьей операцией замыкается K3, при этом половина тока нагрузки проходит по R1 и K2 и половина – по R2 и K3. Кроме того, регулировочная обмотка 5 – 4 оказывается замкнутой через R1 и R2 и по ним проходит ограниченный по значению циркулирующий ток. Следующими операциями размыкается K2 и замыкается K4, при этом ток нагрузки проходит по регулировочной обмотке на ответвление 4, избиратель И2, контакты K4 к выводу 0. Токоограничивающие сопротивления R1 и R2 служат для ограничения тока короткого замыкания при переходе с одного ответвления на другое. Подвижные контакты переключателя РПН устанавливаются в рабочем положении на одном ответвлении регулирования. При переключениях с одного ответвления на другое соблюдается очередность движения контактов переключателя, при которой цепь предыдущего ответвления размыкается только после предварительного замыкания цепи последующего ответвления, благодаря чему не происходит разрыва цепи тока нагрузки. В переключателях, представленных на рисунке 9.4, используются мощные пружины, обеспечивающие быстрое переключение контактов (<0,15 с), поэтому сопротивления R1 и R2 лишь кратковременно нагружаются током, что позволяет уменьшать их габариты. Контакторы размещаются в герметизированном баке с маслом. Управление РПН может осуществляться дистанционно со щита управления вручную или автоматически. Более совершенным является РПН с тиристорными переключателями, срабатывающими в моменты переходов тока нагрузки через нуль и последовательно включающих необходимую комбинацию вторичных обмоток. Стоимость трансформаторов с РПН значительно выше стоимости трансформаторов с ПБВ (в 1,5÷2,5 раза), причем удорожание тем больше, чем меньше номинальная мощность трансформатора, поскольку стоимость РПН мало зависит от номинальной мощности трансформатора. 9.2.2 Регулирование напряжения трансформаторами с ПБВ Изменение коэффициента трансформации трансформаторов, автотрансформаторов производят при наличии встроенного устройства для регулирования напряжения. Переключение ответвлений (изменение коэффициента трансформации nТ) трансформатора с ПБВ (переключение без возбуждения) производят, предварительно отключив его от сети. В это время питание потребителей прекращается, что нежелательно, поэтому такой способ регулирования осуществляется редко, обычно 1-2 раза в год перед началом зимнего или летнего сезона. Очень важно правильно выбрать коэффициент трансформации таким образом, чтобы режим напряжений при изменениях нагрузок был по возможности наилучшим. Для решения этой задачи изменяют э.д.с. вторичной обмотки понижающего трансформатора с ПБВпутем изменения числа ее витков или магнитного потока. В конструкциях трансформаторов с ПБВ имеется пять регулировочных ступеней по 2,5% (±2х2,5%), каждая из которых соответствует определенному числу витков. Ступенью регулирования называется напряжение между соседними регулировочными ответвлениями трансформаторов в процентах номинального напряжения. Трансформаторы с ПБВ имеют ответвления на стороне высокого напряжения, так как в этом случае переключатели рассчитываются на меньший ток. Основное ответвление (0) имеет номинальное напряжение (Uном) сети, а четыре дополнительных ответвления – (+5; +2,5; -2,5; -5)% от Uном. На рисунке 9.1 приведена схема регулирования напряжения в трансформаторах с ПБВ. Для удобства переключения ответвлений обмоток трансформатора предусматривается рукоятка привода переключателя, выведенная на крышку бака трансформатора. Возможны два варианта переключателей: ответвление вблизи нулевой точки обмотки с пределом регулирования ±5% с трехфазным переключателем на три положения +5%; 0 и –5% (рисунок 9.1, а) и ответвление в середине обмотки одной фазы А с пределом регулирования ±2х2,5% с однофазными переключателями на пять положений: +5%; +2,5%; 0; -2,5%; -5% (рисунок 9.1, б). С помощью ламельного переключателя (рисунок 9.1, а) регулируется напряжение во всех трех фазах одновременно. Применяются такие переключатели на трансформаторах небольшой мощности (до 2,5 МВ∙А). В трансформаторах средней и большой мощности применяются однофазные переключатели барабанного (роликового) типа (рисунок 9.1, б). При замыкании роликом 4 переключателя контактов А4 и А5 (основной вывод трансформатора) коэффициент трансформации трансформатора и, следовательно, пониженному уровню напряжения на выходе трансформатора (на 2,5 и 5%), а положения А5-А6 и А6-А7 – увеличенному уровню напряжения на выходе трансформатора (соответственно на 2,5 и 5%). В таблице 9.1 приведены данные по регулировочной обмотке трансформатора с ПБВ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||