Введение в специальность адаптивный спорт. Адаптивный спорт

Скачать 271.17 Kb. Скачать 271.17 Kb.

|

|

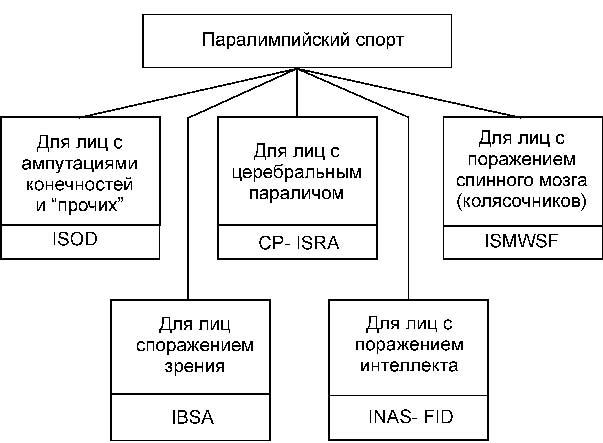

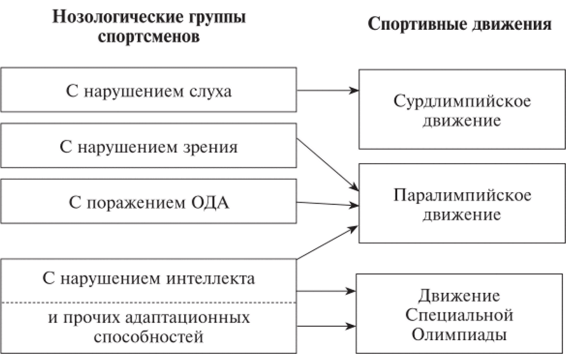

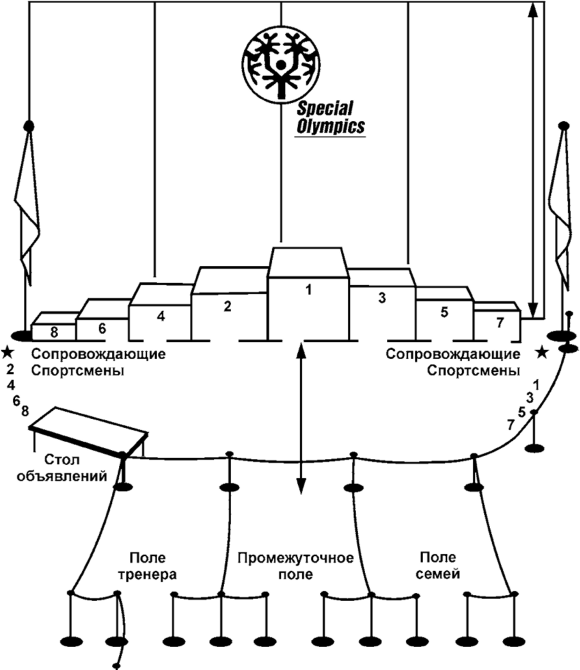

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА Кафедра адаптивной физической культуры и физической реабилитации РЕФЕРАТ НА ТЕМУ «Адаптивный спорт» Выполнил: Студент 1 курса ИПР Плавко Е.В. Проверил: асс. Вакуленко А. А. Луганск, 2022 Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры предназначен для удовлетворения комплекса потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья, главными из которых являются самоактуализация, максимально возможная самореализация своих способностей и сопоставление (сравнение) их со способностями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем (ампутации конечностей, травмы спинного мозга, повреждения центральных механизмов управления движениями, зрения, слуха, интеллекта и др.). Кроме того, в число ведущих потребностей этого комплекса входят потребности общения (коммуникативной деятельности), преодоления отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства своей квартиры, в более обобщенном выражении социализации и социальной интеграции. Отличительными чертами адаптивного спорта являются следующие: В качестве основной установки деятельности в адаптивном спорте выступает стремление к максимально возможному достижению, к рекорду. Ключевым здесь является слово рекорд, понимаемое в широком смысле: вначале повышение собственных показателей и показателей сверстников учреждения, в котором обучаются занимающиеся адаптивным спортом, затем установление рекорда региона, страны, континента и мира. Именно эта установка на рекордное достижение является главным отличием адаптивного спорта от других видов адаптивной физической культуры. Если занятия адаптивным спортом начинаются в раннем возрасте, эта установка проявляется у тренера (иногда родителей детей) и лишь в процессе формирования личности ребенка становится главным звеном его потребностно-мотивационной сферы. Важнейшей отличительной чертой адаптивного спорта является обязательность соревнований – процедуры сопоставления достижений различных людей; процедуры публичной, строго регламентированной соответствующими правилами. Без соревнований спорт вообще невозможен, так как именно здесь определяются и утверждаются рекордные достижения атлетов. Главной особенностью адаптивного спорта является система классификации спортсменов, распределение их на классы для участия в соревновательной деятельности. Такое распределение осуществляется по двум направлениям – медицинскому, основанному на определении у спортсменов «остаточного здоровья» (или степени имеющегося поражения функций), и по спортивно-функциональному, предполагающему разделение участников состязаний на классы с учетом спецификации двигательной деятельности в каждом конкретном виде спорта. Центральное место в адаптивном спорте занимает процесс подготовки спортсмена к соревнованиям или учебно-тренировочная деятельность, без которой немыслимы рекордные спортивные достижения. Причем учебно-тренировочная деятельность должна предусматривать использование максимальных (предельных и околопредельных) для спортсмена нагрузок, обеспечивающих прогресс его достижений, и поэтому обязательность углубленного медицинского и научно-методического обеспечения, поскольку максимальные нагрузки будут переносить лица с ограниченными возможностями здоровья. Занятия адаптивным спортом не являются обязательными для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. В организационно-правовом смысле адаптивный спорт в нашей стране реализуется либо в системе учреждений дополнительного образования детей (ДЮСШ, ШВСМ и т.п.), либо – общественных организаций – физкультурно-спортивных объединений инвалидов (федераций, клубов, ассоциаций и т.п.). Главной целью адаптивного спорта является максимально возможная самореализация инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение их реабилитационного потенциала и уровня качества жизни и, как следствие, – социализация и последующая социальная интеграция данной категории населения, которые должны осуществляться не только на приспособлении этих людей к нормам и правилам жизни здоровых сограждан, но и с учетом их собственных условий. Для самих занимающихся основная цель участия в адаптивно-спортивной (учебно-тренировочной и соревновательной) деятельнос-ти состоит в приобщении их к общественно-историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, технологических, интел-лектуальных и других ценностей физической культуры, формировании собственной спортивной культуры. Конкретизация целей адаптивного спорта позволяет уточнить его основные задачи, которые решаются в контексте коррекционной, компенсаторной и профилактической работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Овладение высоким уровнем спортивного мастерства в избранном виде двигательной деятельности и достижение максимального (рекордного) результата в конкретном виде адаптивного спорта. Формирование спортивной культуры инвалида, приобщение его к общественно-историческому опыту в данной сфере. Освоение мобилизационных, технологических, интеллектуальных, двигательных, интеграционных и других ценностей физической культуры (например, наиболее эффективно формирующиеся в адаптивном спорте мобилизационные ценности способствуют рациональной организации своего стиля жизни, проявлению внутренней дисциплины, собранности, быстроте оценки ситуации и принятия решения, настойчивости в достижении цели и др.). Освоение характерных для адаптивного спорта социальных ролей и функций (участие в работе общественной организации, федерации, клуба, ассоциации, выполнение функции судьи, помощника тренера, организатора соревнований и т.п.). Расширение круга лиц для осуществления коммуникативной деятельности. Повышение уровня качества жизни. Адаптивный спорт представляет собой такой вид деятельности, в котором большое значение имеют все три группы принципов – социальные, общеметодические и специально-методические. Классификация основных направлений развития адаптивного спортаВ настоящее время в мировом сообществе сложилось несколько направлений функционирования адаптивного спорта. Наибольшее распространение и признание мировой общественности получили три из них: паралимпийское сурдлимпийское специальное олимпийское. В качестве квалификационного признака выделения этих видов до 1986 года выступали нозологические группы (виды заболеваний, инвалидности) участвующих в них спортсменов. Так, в паралимпийском движении принимали участие лица с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения; в сурдлимпийском – слуха; в специальном олимпийском – с поражением интеллекта. Эти направления адаптивного спорта курируют: Международный паралимпийский комитет (IPC – в английской аббревиатуре), Международный спортивный комитет глухих (CISS) и Международная организация Специальной олимпиады (SOI) . Однако огромный социализирующий потенциал адаптивного спорта, его оздоровительное влияние на организм занимающегося привели к тому, что он стал активно использоваться лицами с ограниченными физическими и психическими возможностями других нозологических групп. Отсюда, как следствие, развиваются и другие направления адаптивного спорта: среди трансплантантов (лиц, перенесших операции по пересадке с последующим приживлением тканей и органов), среди лиц, перенесших инфаркт миокарда, и некоторых других. Однако количество стран, развивающих эти и другие направления адаптивного спорта, и самих участников не очень велико. По крайней мере совершенно несравнимо с тремя его основными направлениями – паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским. Паралимпийское направление, до 1986 года охватывающее лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и зрения, включило в себя четыре группы инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и одну – незрячих: 1) лица с врожденными или приобретенными ампутациями конечностей; 2) лица, отнесенные медицинской классификацией к категории «прочие» (лица с анкилозами, артритами или артрозами больших суставов, болезнью Бехтерева, синдромом Барре – Гуилайна с постоянным парезом (параличом) рук, врожденными повреждениями опорно-двигательного аппарата (артрогруппоз), хондродистрофией (недоразвитостью), дисмелией, фокомелией (если не отнесены к ампутантам), обширным идиопатическим сколиозом или позвоночным анкилозом и др.); 3  ) лица с церебральными параличами (с нарушениями мозговой двигательной системы, в частности, с последствиями детского церебрального паралича); ) лица с церебральными параличами (с нарушениями мозговой двигательной системы, в частности, с последствиями детского церебрального паралича); 4) лица с повреждениями спинного мозга (с последствиями травм позвоночника и спинного мозга); 5) лица с частичной и полной потерей зрения. Организация работы адаптивного спорта Организацию работы в области адаптивного спорта (организацию проведения международных соревнований, составление календаря международных соревнований, подготовку к участиям в Паралимпийских играх и др.) для лиц первой и второй группы осуществляет Международная федерация инвалидов (для лиц с физическими недостатками) (ISOD); для лиц третьей группы – Международная ассоциация спорта и отдыха для спортсменов с церебральным параличом (с нарушениями мозговой двигательной системы) (CP-ISRA); для четвертой – Международная спортивная федерация лиц с повреждениями спинного мозга (с последствиями травм позвоночника и спинного мозга) или Международная Стоук-Мэндвильская спортивная организация колясочников (ISMWFS); для пятой – Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA). В 1986 году произошло знаменательное событие для международного адаптивного спорта (в этом году была создана вторая международная спортивная организация, курирующая занятия двигательной и спортивной деятельностью лиц с поражением интеллекта – Международная спортивная федерация для людей с нарушениями интеллекта (INAS-FID). До 1986 года людьми с поражением интеллекта в области адаптивного спорта занималась только Международная организация Специальной олимпиады – Special Olympics International – SOI, которая разработала свою философию и модель соревновательной деятельности для таких спортсменов, существенно отличающуюся от философии и модели соревнований, принятых в олимпийском и паралимпийском движениях. Именно поэтому международные соревнования по программе Специальной олимпиады всегда проходили отдельно от соревнований по паралимпийским видам спорта. В отличие от SOI организация INAS-FID предлагает лицам с умственной отсталостью тренироваться и участвовать в соревнованиях, используя существующую модель спортивных соревнований для здоровых спортсменов-олимпийцев, паралимпийцев и сурдлимпийцев. INAS-FID является членом Международного паралимпийского комитета, проводит свои чемпионаты мира по отдельным видам спорта, ее члены принимали участие в Паралимпийских играх (за исключением игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и Афинах в 2004 году). Все это привело к тому, что лица с одной и той же патологией могут заниматься под кураторством разных организаций и использовать разные модели соревновательной деятельности, что в свою очередь актуализировало проблему классификации направлений (видов) адаптивного спорта. Теперь классификационный признак разделения направлений адаптивного спорта на группы – нозология, вид заболевания, инвалидности спортсмена – оказался недостаточным. Спортсмены с поражением интеллекта теперь могут представлять разные направления адаптивного спорта – паралимпийское и специальное олимпийское. Таким образом, современное состояние адаптивного спорта в мире требует введения еще одного основания для разделения направлений адаптивного спорта на группы (классы). Этим основанием (классификационным признаком) является модель соревновательной деятельности, реализуемая в том или ином направлении адаптивного спорта. Исходя из принятой модели соревновательной деятельности (или организации соревнований и награждении победителей) все направления (виды) адаптивного спорта разделяются на две крупные группы: виды адаптивного спорта, использующие традиционную модель соревновательной деятельности (которая применяется у здоровых спортсменов и у спортсменов-инвалидов: паралимпийцев, сурдлим-пийцев и др.); виды адаптивного спорта, использующие нетрадиционную модель соревновательной деятельности (которая применяется у «специальных спортсменов» – лиц с поражением интеллекта, выступающих по программе Специальной олимпиады). Паралимпийское движение – самое развитое направление адаптивного спорта. Достаточно вспомнить, что именно Паралимпийские игры, начиная с 1960 года, проводятся сразу после Олимпийских игр в той же стране и на тех же спортивных сооружениях. Наибольший прогресс в развитии паралимпийского движения отмечается в сфере спорта высших достижений, так называемого элитного спорта. Если 40–50 лет тому назад спорт рассматривался преимущественно как средство терапии и реабилитации, активного отдыха и рекреации, то в настоящее время спорт для спортсменов-инвалидов практически ничем не отличается от спорта высших достижений спортсменов, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. Здесь они так же как и здоровые люди удовлетворяют одну из главнейших потребностей человека – потребность в самоактуализации, саморазвитии и самосовершенствовании. Спортсмен с инвалидностью в настоящее время рассматривается уже не как пациент, больной, нуждающийся в помощи и опеке, а как спортсмен, способный демонстрировать выдающиеся достижения в развитии тела, разума, духа. Понятие «паралимпийское движение» появилось в конце ХХ века, когда в 1989 г. в г. Дюссельдорфе (Германия) был создан Международный паралимпийский комитет (в иностранной аббревиатуре – IPC – International Paralympic Committee) для объединения международных спортивных федераций, развивающих спорт среди лиц с нарушениями зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, слуха. В соответствии с Конституцией (Уставом) Международного паралимпийского комитета, утвержденной его Генеральной Ассамблеей в декабре 2001 года, основной целью IPC является общая поддержка спортивных состязаний для спортсменовинвалидов. Полноправными членами Международного паралимпийского комитета являются: международные спортивные организации (федерации) спортсменовинвалидов: Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA – здесь и далее используется иностранная аббревиатура); Международная спортивная организация инвалидов (ISOD); Международная СтокМэндвильская спортивная федерация колясочников (ISMWSF); Международная спортивная ассоциация для лиц с церебральным параличом (CP–ISRA); Международная спортивная федерация для лиц с нарушением интеллекта (INAS–FID); Международный спортивный комитет глухих (CISS). Международный спортивный комитет глухих (CISS) не входит в Международный паралимпийский комитет, а является присоединенным членом IPC. национальные паралимпийские комитеты, включающие все национальные организации (федерации) для групп инвалидов, участвующих в тренировках и соревнованиях по паралимпийским видам спорта (национальные олимпийские комитеты, координирующие спортивные состязания спортсменов, участвующих в паралимпийских программах в данной стране, могут быть допущены в качестве национальных паралимпийских комитетов этих стран); национальные агентства по связям (в случае отсутствия в стране Национального паралимпийского комитета данное агентство может быть членом Международного паралимпийского комитета в течение двух лет от даты заявки, в течение которых она должна организовать Национальный паралимпийский комитет своей страны). Высшим руководящим органом Международного паралимпийского комитета является Генеральная Ассамблея, которая решает любые вопросы, относящиеся к деятельности IPC и проводит свои заседания не менее одного раза в два года. Руководит делами IPC между собраниями Генеральной Ассамблеи Исполнительный комитет, который должен созывать, по крайней мере, два собрания в год. Он инициирует исследования и осуществляет политику, установленную Генеральной Ассамблеей, утверждает календарь всех санкционированных спортивных мероприятий и контролирует их, чтобы гарантировать их соответствие установленным правилам и контрактам, решает вопросы о заполнении вакансий среди членов постоянных управлений, комитетов и офисных представителей, учреждает специальные комитеты, которые могут быть необходимы для выполнения его обязанностей и др. Кроме того, в структуру Международного паралимпийского комитета входят Правление, Секретариат и постоянные управления, комитеты и отделения, которые в зависимости от выполняемых ими функций можно разделить на следующие группы: специальные – решающие основные конституционные (уставные) цели и задачи: спортивнотехническое управление, научноспортивное и медицинское управление, комитет спортсменов и комитет развития; обеспечивающие – решающие задачи функционирования IPC и его структурных подразделений: финансовое управление, юридическое управление и Комитет паралимпийской солидарности; региональные – содействующие продвижению целей и задач IPC в регионе – международные паралимпийские комитеты (МПК): Африки, Америки, Восточной Азии, Европы (включая Израиль), Ближнего Востока, стран ЮжноТихоокеанского региона.  Рассмотренная организационная структура, цели, задачи и функции Международного паралимпийского комитета дают представление о том круге вопросов, которые должны решаться специалистами адаптивного спорта (тренерами, преподавателями и инструкторами, методистами по адаптивной физической культуре), государственными и общественными учреждениям и организациями, занимающимися этим видом социальной практики (соответствующими структурами Росспорта, федерациями, ассоциациями, клубами и др.). В Советском Союзе до 1987 г. физическая культура и спорт развивались среди лиц с нарушениями зрения и слуха в системе обществ слепых и глухих. В настоящее время спортивная работа ведется среди четырех нозологических групп инвалидов: с дефектами органов зрения, слуха, поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта (рис. 1). Все инвалиды, имеющие другие нарушения, занимаются адаптивной физической культурой.  Рис. 1. Спортивные движения инвалидов в соответствии с распределением их по нозологическим группам Модели соревновательной деятельности Традиционная модель соревновательной деятельности Главная цель и конечный результат занятий адаптивным спортом - социализация инвалидов и людей с нарушениями в состоянии здоровья. Исходя из этого, организаторы паралимпийских и сурдлимпийских спортивных мероприятий, а также спортивных мероприятий для людей с нарушениями интеллекта по версии INAS-FID выдвигают условие использования той же модели (системы) соревнований, которую используют здоровые спортсмены как на крупнейших международных соревнованиях - Олимпийских играх, первенствах, чемпионатах и кубках мира, так и на региональных и национальных соревнованиях различного уровня. Именно в данном случае (по традиционной модели соревнований) происходит реальное включение человека с ограниченными физическими возможностями в жизнь общества, усвоение опыта этой жизни, образцов поведения, социальных норм, ролей и функций. В то же время для организаторов паралимпийского движения принципиальны вопросы, актуальные для здоровых спортсменов: использование тех же спортивных сооружений, мест проживания спортсменов-инвалидов (Олимпийская деревня, преобразующаяся в этом случае в Паралимпийскую), питания, получения медицинской помощи, проведения досуга; участие в торжественных церемониях награждения победителей с поднятием флага страны, открытия и закрытия игр и т.д. В этой связи назовем модель (систему) соревновательной деятельности, используемую в настоящее время здоровыми спортсменами, традиционной моделью соревнований. Аспекты, характеризующие традиционную модель соревновательной деятельности: Во-первых, в любом соревновании главное - определить победителя (чемпиона) и призеров, занявших второе и третье места. В любом виде спорта принципиально важно определить лучшего спортсмена или команду, расставить по местам призеров состязаний. Даже в том случае, когда они показали одинаковый результат, вводятся дополнительные критерии, показатели для выявления победителя. Например, при равенстве очков, набранных командами в соревнованиях по футболу, учитывается разница забитых и пропущенных голов, результаты игр между этими командами либо при ничейном результате назначается дополнительная встреча, предусматривающая серию пенальти, в результате которой определяется победитель. В легкой атлетике используются точные технические способы оценки результата, например: фотофиниш в беге, номер попытки достижения лучшего результата в прыжках в высоту или длину. Во-вторых, важнейшая функция соревнований - это регистрация рекорда, абсолютно лучшего результата вообще или регионального, национального, данных соревнований и других уровней. Это предъявляет повышенные требования к средствам и службам обеспечения соревнований (например, требования к точности, регистрирующей результат аппаратуры, требования определения скорости ветра в некоторых легкоатлетических дисциплинах и др.). В-третьих, традиционная система соревнований предусматривает обязательное распределение (ранжирование) каждого участника на основе показанных спортивных результатов - от лучшего к худшему. Таким образом, традиционная модель соревнований определяет не только победителя - лучшего, но и проигравших - худших. Традиционная модель соревновательной деятельности, существующая в настоящее время в спорте здоровых спортсменов, полностью используется спортсменами-инвалидами в рамках паралимпийского, сурдлимпийского движений и программы работы с людьми, имеющими поражения интеллекта, которая осуществляется INAS-FID. Даже имеющее принципиальное значение, особенно для паралимпийских видов спорта, медицинская и спортивно-функциональная классификация не меняет существа этой модели. После распределения спортсменов-инвалидов на классы, уравнивающие их возможности в борьбе за победу, в силу вступает традиционная модель соревновательной деятельности с определением победителей и проигравших, ранжированием участников состязаний, фиксацией рекордов и соответствующей социальной оценкой спортивных результатов и достижений спортсменов. Нетрадиционная модель соревнований Специальной Олимпиады Нетрадиционная модель соревнований была специально разработана для людей с поражением интеллекта. По мнению ее разработчиков, она существенно уменьшает негативные стороны традиционной модели, более гуманна и в большей степени подходит для людей с интеллектуальными недостатками. Сама же процедура классифицирования спортсменов-инвалидов на функциональные группы (классы) рассматривается в качестве аналога распределения здоровых спортсменов, например, на весовые категории, которые применяются в борьбе, боксе, тяжелой атлетике и некоторых других видах спорта. Главная (первичная) функция нетрадиционной модели соревнований, как и традиционной, предполагает определение победителей и призеров состязаний, однако при этом фактически отменяются процедуры их окончательного ранжирования - от лучшего до худшего и фиксации рекордов. В нетрадиционной модели среди участвующих в соревнованиях спортсменов не может быть проигравших. Каждый из них участвует в церемонии награждения, оказывается на пьедестале и обязательно получает награду. С этой целью все участники соревнований разделяются по результатам предварительных состязаний на так называемые дивизионы (правило дивизионирования), количество спортсменов или команд, в которых должно быть не более восьми и не менее трех человек. При этом уровни подготовки (физические способности и технические навыки) участников соревнований одного дивизиона не должны отклоняться более чем на 10% (правило «10%»). В каждом дивизионе, минимальное количество которых составляет частное от деления общего количества участников (в индивидуальных видах спорта) или команд (в командных) на восемь, разыгрывается комплект медалей, но награды получают все его участники: победители (1-3 места) - медали, остальные -наградные ленты. Награды вручаются во время торжественной церемонии с использованием пьедестала, состоящего из восьми ступенек. Таким образом, в модели соревнований Специальной Олимпиады полностью исключается обязательное выявление иерархии мест (ранга) каждого участника на основе показанных спортивных результатов - от лучшего к худшему, что характерно для традиционной модели соревнований. Здесь ранжирование осуществляется только внутри дивизионов и делается все, чтобы исключить негативную оценку тех, кто оказался за чертой медалистов (церемония награждения, вручение наградных лент и др.). В соревнованиях Специальной Олимпиады все участники получают награды, а количество комплектов медалей равняется количеству дивизионов, что дает шанс получить золотую медаль даже тем лицам, физические кондиции которых значительно ниже соревнующихся в других (более сильных) дивизионах. Подобная организация соревнований снимает также проблему фиксации рекордов, главным из которых считается прогресс собственных достижений, а не абсолютный показатель результата. Принципиальное отличие нетрадиционной модели соревновательной деятельности состоит в ее функциях, связанных с социальной оценкой спортивного результата и достижений специальных спортсменов. Прежде всего, здесь введен строгий запрет на использование материального вознаграждения специальных спортсменов, а также отменен денежный взнос за участие в соревнованиях. Таковы особенности нетрадиционной модели соревнований по адаптивному спорту, применяемой в программах Специальной Олимпиады. Возможно, данная модель будет использоваться и в других направлениях адаптивного спорта, особенно тех, которые в настоящее время находятся в стадии развития.  Рис. Место проведения награждений участников соревнований по программе Специальной Олимпиады Основные группы лиц, занимающихся адаптивным спортом (классификация спортсменов) Существует множество классификационных признаков, по которым проводится разделение занимающихся адаптивным спортом спортсменов на те или иные группы (классы). Два из них уже были рассмотрены при классификации основных направлений развития адаптивного спорта - это вид заболевания, инвалидности (нозологической группы) спортсмена и модель соревновательной деятельности, которую он реализует. В соответствии с первым признаком атлеты, занимающиеся адаптивным спортом, разделяются на лиц: с поражением зрения, опорно-двигательного аппарата (которые в свою очередь делились еще на четыре группы, а с 2013 г. на восемь), слуха, интеллекта; перенесшие инфаркт миокарда, операции по пересадке тканей и органов (трансплантаты); имеющие заболевания органов дыхания, например астму и др. Количество таких групп с каждым годом становится все больше. Второе основание деления позволяет распределить всех спортсменов на две группы - тех, кто использует традиционную модель соревновательной деятельности (паралимпийцы, сурдлимпийцы, трансплантаты и др.), и тех, кто применяет нетрадиционные модели состязаний (специальные спортсмены в программе Специальной Олимпиады, люди с ограниченными возможностями здоровья в спартианской моделе культурно-спортивной деятельности; инвалиды, играющие в «мягкие игры», игры и спорт, основанные на сотрудничестве, и др.). Важнейшим классификационным признаком в адаптивном спорте, позволяющим провести разграничительную линию между теми, кто может участвовать в соревнованиях по различным его видам и кто - нет, выступает наличие у человека так называемого минимального уровня поражения. Если такого уровня поражения нет, то спортсмен не допускается к соревновательной деятельности в адаптивном спорте. Для спортсменов, имеющих поражение различных органов и систем, устанавливаются критерии минимального уровня поражения: для лиц с ПОДА - устанавливаются международными федерациями четырех видов для каждого вида спорта, спортивной дисциплины по каждому из восьми типов поражений; для людей с поражением зрения - острота зрения ниже 6/69 (0,1) и/или при концентрическом сужении границ поля зрения от точки фиксации менее 20°; для людей с поражением интеллекта по версии INAS-FID: уровень интеллекта в баллах не превышает 70 IQ (средний человек имеет 100 IQ); наличие ограничений в овладении обычными навыками (общение, социальные навыки, самообслуживание и др.); проявление умственной отсталости до достижения возраста 18 лет; для людей с поражением слуха - ослабление слуха до 55 ДБ; для людей с отклонениями в умственном развитии по версии SOI - соответствие одного из следующих критериев: специалист или уполномоченная организация установили, что согласно критериям, применяемым на данной территории, данный человек имеет отклонения в умственном развитии; данный человек имеет задержку в развитии когнитивных познавательных функций, что может быть определено стандартизированными показателями (например, коэффициентом интеллектуальности IQ) или иными показателями, которые в стране проживания человека воспринимаются специалистами в качестве убедительных свидетельств наличия задержки в развитии когнитивных функций; наличие функциональных ограничений как в действии общих познавательных функций (например, IQ), так и в адаптивных навыках (таких, как отдых, работа, независимая жизнь, самонаправленность или забота о себе). Люди, чьи функциональные ограничения основаны исключительно на физических или эмоциональных отклонениях, развитии органов чувств или познавательных функций, отклонениях в поведении, не могут принимать участие в мероприятиях Специальной Олимпиады в качестве специальных спортсменов. Следующий классификационный признак, позволяющий разделить всех занимающихся адаптивным спортом на две группы, исходит из наличия или отсутствия дифференциации спортсменов на классы после отнесения их к лицам, имеющим право участвовать в соревнованиях по адаптивному спорту Лица с поражением ОДА и зрения. Лица с поражениями слуха и интеллекта (как по версии INAS-FID, так и по SOI). Значительную специфику имеют спортивно-функциональные классификации в игровых видах адаптивного спорта, где предусмотрена процедура дифференцирования спортсменов на классы после установления у них максимального уровня поражения. Так, например, в баскетболе на колясках каждому спортсмену присваиваются баллы от 1,0 до 4,5 в зависимости от уровня развития физических функций; в футболе для лиц с последствиями ДЦП -на четыре класса - СР5, СР6, СР7, СР8. Так реализуется принцип справедливости. Далее в баскетболе на колясках баллы спортсменов складываются, образуя командную сумму, которая не должна превышать 14 баллов на пять игроков; аналогично в футболе на протяжении всей игры на поле должен находиться игрок класса СР5, СР6 (если такого игрока нет, то команда вынуждена играть шестью спортсменами вместо семи), количество игроков класса СР8 на поле не должно превышать трех человек. Так реализуется принцип максимального вовлечения в команду игроков с различной тяжестью патологии. В спортивных играх для незрячих спортсменов (например, в голболе, футболе 5x5) во время соревнований все участники закрывают глаза темными очками, соблюдая равные условия игры. В завершение отметим, что в качестве магистрального направления совершенствования процедуры классификации в адаптивном спорте необходимо более широкое использование таксономической теории и философии и принципов МКФ. Адаптивные виды спорта В современном мире существует множество видов спорта, адаптированных для любого случая инвалидности или отклонения здоровья. Озвучим основные из них и расскажем, кто может ими заниматься: Легкой атлетикой занимаются слепые, парализованные, люди с ДЦП или с параплегией конечностей, а также перенесшие ампутацию. Тяжелая атлетика адаптирована для людей с ампутированными конечностями, ДЦП и параплегией. Баскетбол в инвалидной коляске предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями, которые пережили ампутацию конечностей или паралич. Бочча – это игра с мячом на ловкость и точность, которая широко распространена у людей с ДЦП и включена в Паралимпийские игры. Адаптированный велоспорт предназначен для слепых или слабовидящих людей, а также для спортсменов, имеющих диагноз ДЦП или другие проблемы двигательного аппарата. Фехтованием могут заниматься люди на специальных инвалидных колясках, оборудованных механизмами, которые позволяют совершать необходимые движения. Футбол практикуют люди с различными степенями церебрального паралича. Голбол – это командная игра для слепых или слабовидящих спортсменов, в которой игроки забрасывают мяч в ворота без помощи ног. Адаптивной стрельбой из лука занимаются стоя или сидя в инвалидном кресле, спорт практикуют люди, имеющие физические недостатки или диагноз ДЦП. Дзюдо подходит спортсменам с нарушенным зрением. Плавание – самый популярный спорт, востребованный у людей с ОВЗ, имеющих физические ограничения или нарушенное зрение. |