Четырехполосный севооборот. Четырехпольный севооборот. Агрохимия в четырехпольном полевом севообороте 5 Четырехпольный полевой севооборот 5

Скачать 452.5 Kb. Скачать 452.5 Kb.

|

|

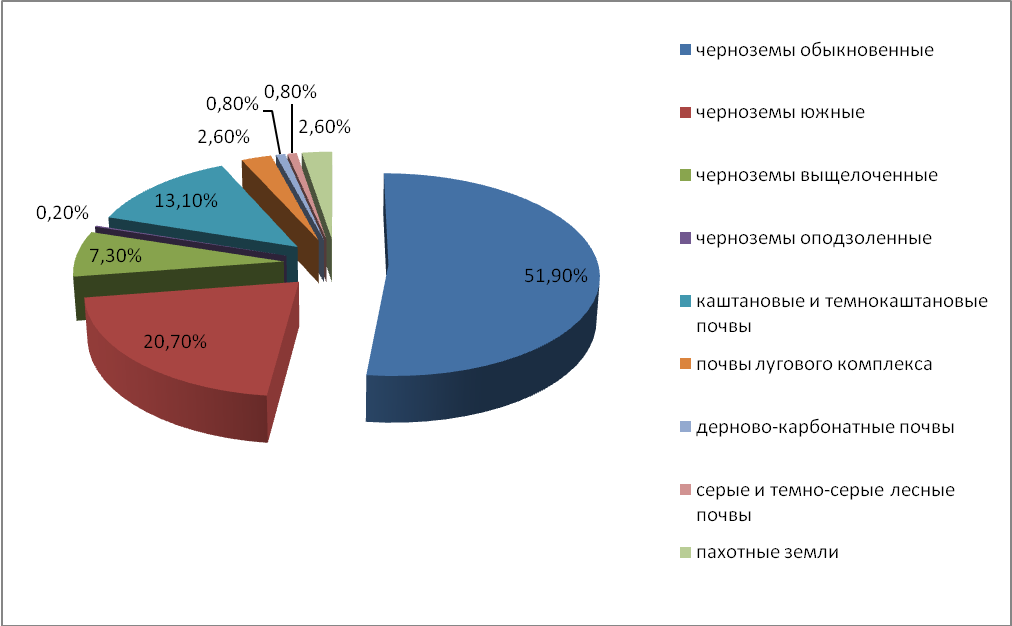

Оглавление Введение 3 Глава 1. Агрохимия в четырехпольном полевом севообороте 5 1.1. Четырехпольный полевой севооборот 5 1.2. Характеристика климатических и географических особенностей РХ 9 1.3. Почвенно-агрохимическая характеристика РХ 14 Глава 2. Проблемы планирования урожаев и агротехническое обоснование севооборота в РХ 18 2.1. Анализ почв Хакасии на содержание удобрений 18 2.2. Разработка системы удобрений и севооборота 21 2.3. Рекомендации по производству удобрения в РХ 31 Заключение 35 Библиографический список 37 Введение Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что для получения высококачественной продукции важен строго дифференцированный подход к применению удобрений с учётом обеспеченности почв доступными формами элементов, почвенно-климатических факторов, особенностей питания различных сельскохозяйственных культур. На практике установлено, что повышение урожая может быть связано с качеством продукции. Если соблюдать все агрохимические правила, заботится об обеспечение растений макро- и микроэлементами, то повышение урожая всегда будет сопровождаться улучшением качества продукции и позволит исключить риск загрязнения почвы и продукции токсичными элементами и соединениями, а также поддержать естественное плодородие почвы на заданном уровне. Минеральное питание - один из основных регулируемых факторов, используемых для управления ростом и развитием растений с целью создания высоких урожаев хорошего качества. В опытах с выращиванием растений на закрытых грунтах из минеральных солей, была доказана потребность растений в азоте, фосфоре, калии, кальции, магнии, а в последующем - в отдельных микроэлементах, показана равноценность и незаменимость каждого из элементов минерального питания растений. Объект исследования - система удобрений. Предмет исследования - система удобрений четырехпольного полевого севооборота в сухостепной зоне. Цель работы - разработать систему удобрений четырехпольного полевого севооборота в сухостепной зоне Республики Хакасия. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: - исследовать использование агрохимии в четырехпольном полевом севообороте; - изучить характеристики климатических и географических особенностей Республики Хакасия; - исследовать почвенно-агрохимические характеристики Республики Хакасия; - разработать систему удобрений и севооборота; - предложить рекомендации по производству и использованию удобрений в Республике Хакасия. Теоретическая значимость работы заключается в расширении и углублении знаний о системе удобрений в севообороте на примере Республики Хакасия. Практическая значимость заключается в формировании рекомендаций по организации системы удобрений в четырехпольном полевом севообороте. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, включающих 5 параграфов, заключения и библиографического списка. Глава 1. Агрохимия в четырехпольном полевом севообороте 1.1. Четырехпольный полевой севооборот Севообороты - главная составная часть современных зональных систем земледелия. Еще в 1771 г. известный русский агроном А. Т. Болотов в статье «О разделении полей» писал, что севооборот является таким общим приемом в земледелии и во всем сельском хозяйстве, при помощи которого перестраивается и совершенствуется сама основа сельскохозяйственного производства, что он оказывает влияние на все отрасли сельского хозяйства. Под севооборотом в настоящее время понимают научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и чистого пара во времени и размещение их на полях, неразрывно связанные со всей агротехникой. Севооборот многогранно воздействует на растения, почву, окружающую среду. Ему принадлежит важная роль в регулировании и расширенном воспроизводстве почвенного плодородия. Он оказывает большое влияние на улучшение химических, физико-химических, физических свойств почв, интенсивность микробиологических процессов и фитосанитарное состояние. Севообороты - организующее и дисциплинирующее начало, основа земледелия в каждом хозяйстве, способствуют лучшей организации труда, более рациональному использованию техники и удобрений и являются важной агроэкономической категорией. Они позволяют более производительно использовать землю - основное средство сельскохозяйственного производства, получать высокие урожаи при наименьших затратах труда и средств на единицу продукции. Севооборот не только влияет на результаты полеводства, но и определяет направление и темпы развития животноводства, так как наряду с естественными кормовыми угодьями создает кормовую базу. Животноводство в свою очередь оказывает влияние на севооборот, так как набор культур в севообороте определяется количеством скота, типом кормления и его содержанием [6]. Система удобрения должна разрабатываться с учетом местных условий и в полной мере отражать современные достижения науки. Она должна совершенствоваться и корректироваться в зависимости от изменения плодородия почв, имеющихся ресурсов средств химизации, внедрения высокоурожайных сортов и технологических приемов, а также требований охраны окружающей среды. Система применения удобрений выполняет две основные функции: 1) агроэкономически и экологически обоснованного повышения продуктивности возделываемых культур и улучшения качества растениеводческой продукции; 2) предотвращение деградации агроландшафта и обеспечение расширенного воспроизводства плодородия почвы. Отличительные особенности полевых севооборотов: короткая ротация (4-6 лет), высокая насыщенность зерновыми культурами (67-83%) и обязательное поле чистого пара. На долю которого приходится соответственно 33-17%. Для степи и засушливой степи с обыкновенными и южными черноземами и осадками 300мм и более за год наиболее эффективны четырехпольные, пятипольные и шестипольные севообороты [4]. Континентальный сухой климат сухостепной зоны благоприятствует получению здесь зерна пшеницы с высоким содержанием белка и высококачественной клейковины, имеющей большое народнохозяйственное значение. В связи с этим полевые севообороты должны быть максимально насыщены яровой пшеницей, лучшим предшественником для которой является чистый удобренный кулисный пар. Однако удельный вес чистого пара в структуре севооборотов может быть различным. Освоение наиболее продуктивных севооборотов, соответствующих местным почвенно-климатическим условиям, является важной задачей в выполнении продовольственной программы. Известно, что агротехническую основу севооборотов составляют предшественники, которые существенно различаются по эффективности влияния на элементы почвенного плодородия и урожай яровой пшеницы. Особенность кормовых севооборотов: короткая ротация - всего 2 - 3 года, небольшой выбор кормовых культур - кукуруза на силос, однолетние травы на сено и зеленый корм (овес, кормовое просо, могар, суданская трава, горохоовсяная смесь), зернофуражные культуры - ячмень и овес. Так как в них нет парового поля, очень важно своевременно применять мероприятия по накоплению и рациональному использованию влаги. Именно это и борьба с сорняками позволяет существенно повысить их продуктивность. Основной критерий оценки кормовых севооборотов выход кормовых единиц с гектара севооборотной площади. Для производства сочных кормов эффективны, при соответствующей агротехнике, бессменные посевы кукурузы. Для производства грубых кормов и зернофуража - севооборот с просом, ячменем и овсом. Для борьбы с сорняками в этих севооборотах необходимо применять соответствующие гербициды. Наилучшими предшественниками под зерновые культуры является паровое поле. Благодаря соответствующей обработке оно наиболее полно отвечает предъявляемым требованиям. В группу пропашных культур входят кукуруза на зерно, силос и зеленый корм, картофель, сахарная свекла, подсолнечник на семена и силос. Пропашные культуры - хорошие предшественники яровых зерновых культур. Для озимой пшеницы из пропашных культур хорошими предшественниками могут быть только кукуруза на зеленый корм и ранний картофель. кукуруза выращивается в специализированных кормовых севооборотах или при бессменном посеве с применением химических мер борьбы с сорняками, при внесении минеральных и органических удобрений. Включение кукурузы в полевые севообороты, значительно удаленные от животноводческих ферм, особенно навоза, доставка зеленой массы к места силосования. Кукуруза как предшественник яровой пшеницы уступает чистому пару. Ценность этого предшественники возрастает при использовании химических мер борьбы с сорняками. Включение бобовых трав в севооборот повышает продуктивность севооборота и улучшает азотное питание последующих культур. Многолетние травы обогащают почву органическим веществом, улучшают структуру, защищают от водной и ветровой эрозии. Очищают поля от сорняков, подавляют развитие патогенных микроорганизмов. Полевые севообороты имеют короткую ротацию, поэтому многолетние травы включаются в них только в качестве выводного поля и являются предшественником яровой пшеницы. Озимая пшеница является хорошим предшественником для яровых зерновых, пропашных и зернобобовых. Яровые зерновые культуры как предшественник уступают озимой пшенице. Их оценка как предшественника зависит от того, по какому предшественнику идут они сами. Зернофуражные культуры обычно относят к малоудовлетворительным предшественникам и размещают, как правило, в конце севооборота. Озимая пшеница является хорошим предшественником для яровых зерновых, пропашных и зернобобовых. Промежуточные культуры являются средством интенсификации земледелия. Их высевают в севооборотах с высоким насыщением зерновыми культурами в зонах с достаточным увлажнением, а так же при орошении [7]. Система удобрения севооборота - это многолетний план распределения различных удобрительных средств (органических, минеральных, извести, гипса, бактериальных препаратов) между культурами севооборота, обеспечивающий заданную продуктивность и расширенное воспроизводство плодородия почв [8]. В практике земледелия существуют различные методы определения доз минеральных удобрений. Их можно объединить в две большие группы: полевые методы по непосредственным результатам опытов и балансовые расчетные методы. Проблема определения рациональных доз удобрений под сельскохозяйственные культуры не имеет окончательного научного разрешения. Отсутствие надежных долгосрочных прогнозов погоды делает невозможным точное определение дозы удобрений под урожай текущего года. 1.2. Характеристика климатических и географических особенностей РХ Республика Хакасия, субъект Российской Федерации, занимает значительную часть Хакасско-Минусинской котловины, в пределах северо-западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья (Южно-Сибирская горная агроландшафтная страна). Протяженность территории с севера на юг - 460 км, с запада на восток (в наиболее широкой части) - 200 км. На севере, востоке и юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским краем, на юге - с Республикой Тыва, на юго-западе - с Республикой Алтай, на западе - с Кемеровской областью. Республика Хакасия входит в состав Сибирского федерального округа. Разнообразие климатических и растительных зон - от высокогорья с круглогодичными ледниками и снегом, тундры, лесов и лесостепей до степей с древними могильниками - характерно для республики. Климат в Хакасии резко континентальный, с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура воздуха июля +17,9°С, января -18,9°С [18]. Преобладающий рельеф местности - степи, горы и тайга. Саянские горы, высота которых порой превышает 2000 м, занимают две трети территории республики. Самые крупные реки Хакасии - Енисей, Абакан, Чулым и Томь. В республике более 500 озер, рек и мелких речушек. Общая протяженность рек - 8 тыс. км. Площадь Республики Хакасия 61 900 км2. Это 0,4 % от территории Российской Федерации. Расстояние от столицы Республики Хакасия - города Абакана до Москвы составляет 4218 км. Территория Хакасии разделена на 8 районов. Города республиканского подчинения - Абакан, Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск. Всего на территории республики 271 населенный пункт. Численность населения Хакасии составляет 532,4 тыс. человек, в том числе в г. Абакане - 163,2 тыс. человек. Плотность населения - 8,7 человека на 1 км2. Хакасия - один из уникальных в природно-ресурсном отношении регионов Российской Федерации. Только в разведанных месторождениях сосредоточено 25 процентов общероссийских запасов молибдена, 27 процентов барита, 13 процентов облицовочных камней, 6,5 процента бентонита, 3 процента каменного угля. Ведется добыча железа, золота, минеральных и радоновых вод, барита, мрамора, гранитов. Разведаны месторождения меди, фосфоритов, свинца, цинка, асбеста, гипса, нефрита, жадеита. Имеются разведанные запасы нефти и газа. Республика располагает значительными ресурсами пресных подземных и поверхностных вод. Имеются практически все виды водных объектов - горные реки, каровые озера, реки предгорий, водные объекты с равнинным типом режима. Основная водная артерия - река Енисей. Общая площадь лесного фонда составляет 65 процентов всей территории республики. Общий запас древесины - 444,3 млн. м3, в том числе хвойных пород - 363,9 млн. м3. Особую ценность представляют кедровые леса. Особо охраняемые природные территории занимают 7,6 процента площади республики. Историческое развитие народов Хакасии протекало в относительно благоприятных климатических условиях, и в ходе этого развития, создано уникальное культурное наследие, представляющее бесценный ресурс для развития региона. Поэтому основу культурного наследия Хакасии составляют природно-археологические ландшафты, составленные из десятков тысяч археологических объектов. Хакасия отличается от других регионов России особым климатом, совершенно своеобразным рельефом, уникальным растительным и животным миром, которые придают этим местам неповторимый колорит, притягивающий фанатов активного туризма и людей, ищущих свежих впечатлений в своих путешествиях [19]. Территория Хакасии отличается ярко выраженным характером биосферных процессов, в силу чего здесь представлены почти все ландшафтно-природные зоны земли: полупустыни, степи, лесостепи, тайга, высокогорные альпийские луга, высокогорные тундры и ледники. Территория Хакасии по праву считается «археологической Меккой» Сибири. Это край с богатой историей и древней культурой, сохранившей более 30 тысяч памятников - каменных изваяний и курганов, каждый из которых неповторим и имеет огромную историческую ценность; наскальные рисунки, руины древних зданий из сырцового кирпича, оборонительные укрепления, древние курганные могильники и захоронения, менгиры и изваяния. Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири в левобережной части бассейна реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Протяженность с севера на юг - 460 км, с запада на восток (в наиболее широкой части) - 200 км. На севере, востоке и юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским краем, на юге - с Республикой Тыва, на юго-западе - с Республикой Алтай, на западе - с Кемеровской областью. Границы Хакасии проходят по четко выраженным естественным природным границам. На западе - восточный скол Кузнецкого Алатау, Абаканского хребта. На юго - западе по водоразделу бассейна р. Абакан. Южная граница по осевому хребту западного Саяна и его ответвлениям Контегирскому и Сабинскому хребта. На востоке по р. Енисей и Джебашскому хребту. Только север не имеет ярко выраженного рубежа, пересекает степные пространства - Чулымо - Енисейской котловины и реку Чулым. В республике имеются практически все виды водных объектов - горные реки, каровые озера, реки предгорий, водные объекты с равнинным типом режима (степные малые реки и озера замкнутых котловин). Большая часть территории Республики принадлежит среднему течению бассейна р. Енисей, которая в настоящее время зарегулирована гидротехническими сооружениями Красноярской, Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. Его водные ресурсы используются в первую очередь для выработки электроэнергии. Поверхностные водоемы представлены целым рядом водохранилищ, наиболее крупные из которых Красноярское, Саяно-Шушенское, Майнское, а также более 500 озер: Беле, Шира, Черное, Иткуль, Улуг-Коль и другие. Республика Хакасия богата природными лечебными ресурсами: подземными минеральными водами, водами озер, содержащимися в озерах лечебных минеральных грязей. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями географического положения и рельефа. Особенности климата формируются под влиянием солнечной энергии, рельефа, растительности, циркуляции атмосферы и т.д. Суммарная величина солнечной радиации в степной части Хакасии значительно больше, чем на соответствующих широтах в более западных районах России. Здесь преобладает ясная малооблачная погода. Не случайно бытует название «солнечная Хакасия». Действительно, солнечных дней в Хакасии больше, чем в Сочи. Основной причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, создающих дождевую тень. В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны для весеннего периода, нередко они приводят к возникновению пыльных бурь. Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха. В целом же климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. Максимальная амплитуда колебаний температуры в отдельные годы превышает 80 градусов по Цельсию (от -40 до +40). Среднегодовая температура воздуха - 0,4°С. Период с положительной температурой 200 дней. Ясных и солнечных дней 311. Зима (ноябрь-март) холодная сухая, с устойчивыми морозами (абс.мин. - 52). Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября. Грунт промерзает в среднем до 2 м. Весна (апрель-май) короткая и дружная, дневная температура 4 - 15°С, по ночам заморозки до - 3. Снег сходит в апреле, в лесу, в горах местами держится до июля. Заморозки заканчиваются в мае, в горах в конце июня. Лето (июнь - август) средняя дневная температура 18 - 24°С). В августе выпадает наибольшее количество осадков (более 55 % годовой нормы) в основном в виде дождей ливневого характера. Осень (сентябрь-октябрь) в основном сухая, солнечная, моросящие дожди 8 - 10 дней в месяц. количество осадков 300-700 мм в год. Ветры в течении года преобладают юго-западные и западные 2 - 3 м/сек. Весной и осенью до 15 м/сек, и более. Вегетационный период до 150 дней (в долинах). В горных районах континентальность климата выражена несколько меньше. 1.3. Почвенно-агрохимическая характеристика РХ Пространственное распределение почв в Хакасии подчиняется закономерностям вертикальной поясности и широтной зональности. Наиболее пониженные части территории (200-350 м) заняты каштановыми почвами. По мере нарастания высот и смены опустыненных степных растительных сообществ настоящими и луговыми степями появляются южные и обыкновенные черноземы, на высоте 600-700 м- выщелоченные черноземы, под лесами (высота 700-1500 м) развиты лесные и дерново-подзолистые почвы, которые на субальпийских лугах сменяются луговыми почвами. Такая постепенная смена прослеживается в направлении от Абаканских степей к горам Западного Саяна. В направлении к горам Кузнецкого Алатау из схемы пространственного расположения почв выпадают выщелоченные черноземы и дерново-подзолистые почвы. Наблюдается более резкий переход от южных и обыкновенных черноземов к луговым (альпийским) и тундровым почвам. Широтная зональность обусловлена сменой широко распространенных в северной части обыкновенных черноземов южными черноземами, каштановыми и темно-каштановыми почвами в центральной части Хакасии [16]. Степная часть республики, где размещены основные массивы пахотных земель, подвержена сильной ветровой эрозии. Кроме того, на склонах в период выпадения ливневых дождей имеют место проявления водной эрозии. На сегодняшний день более половины общей площади пашни подвержено ветровой эрозии. Значительную долю занимают каменистые сельскохозяйственные угодья. Встречаются также солонцы и солончаки. Большие площади черноземов и каштановых почв расположены под естественными кормовыми угодьями. Они находятся в предгорной части, где наибольшее распространение имеют малоразвитые щебнистые почвы, непригодные для интенсивной обработки. Основной земельный фонд Хакасии составляют черноземы, которые занимают 80,1% пахотных земель, из них на долю черноземов обыкновенных приходится 51,9%, черноземов южных - 20,7%, черноземов выщелоченных - 7,3%, черноземов оподзоленных - 0,2%. Каштановые и темнокаштановые почв приходится 13,1% площади пашни. Почвы лугового комплекса представлены лугово-черноземными, луговыми, лугово-каштановыми- 2,6%. Они приурочены к террасам речных долин и приозерным понижениями. Часть площади занимают дерново-карбонатные почвы (0,8%), еще 0,8% приходится на серые и темно-серые лесные, 2,6% площади пахотных земель - на прочие почвы (см. рис. 1).  Рис. 1. Почвы Республики Хакасия В последние годы в сельском хозяйстве получают широкое распространение информационные технологии, использование которых значительно увеличивает точность и эффекитвность выполняемых операций Земельный фонд республики - составил 6156,9 тыс. га. Распределение земельного фонда по угодьям (тыс. га): сельскохозяйственные угодья, всего - 1921,0; земли под поверхностными водами - 112,3; болота - 32,1; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью - 3312,1; другие угодья - 779,4. Почвы представлены в основном обыкновенными, южными черноземами и каштановыми, различной гумусированности и гранулометрического состава. Почвы позволяют возделывать высококачественные сорта яровой пшеницы с высоким содержанием клейковины и другие зерновые культуры. В подавляющем большинстве почвы имеют слабощелочную реакцию и не нуждаются в применении известковых мелиорантов. Среди солончаков наиболее часто встречаются подтипы типичных луговых и болотных. Преобладающие площади их расположены в степной зоне республики. В степной и лесостепной зонах республики преобладает ветровая эрозия, которой подвержено 459,3 тыс. га (24,3% от общей площади сельскохозяйственных угодий). На долю водной эрозии приходится 119,3 тыс. га (6,3%). Помимо природных причин, влияющих на состояние земель, имеются факты загрязнения земель продуктами добывающей, перерабатывающей промышленности, коммунально-бытовыми и животноводческими отходами. Одним из основных источников загрязнения является Абакано-Черногорский промышленный узел, самый густо населенный район республики. В 10 км северо-восточнее г.Саяногорска располагается Саянский алюминиевый завод. В зоне его влияния находится около 460 тыс. га земель, куда частично попадают 3 административных района. Это 11 сельскохозяйственных предприятий, 50 фермерских хозяйств, 30 населенных пунктов. Здесь сосредоточены около 130 тыс. га пахотных земель и около 150 тыс. га кормовых угодий, а также лесных массивов и реликтовых боров 22 тыс. га. На территории республики существует 67 предприятий, работающих с нарушением почвенного покрова. Основная площадь нарушенных земель рекультивируется под лесные насаждения (59,7%). В составе пахотных угодий преобладают черноземы различной степени гумусированности и мощности гумусового слоя (78,1%), каштановые почвы (17,6%), а темно-бурые, дерновокарбонатные, луговые, лугово-черноземные и некоторые другие типы почв занимают небольшую площадь (4,3%). Результаты обследования пахотных земель на содержание гумуса показывают, что 51,9% почв относятся к слабо- и малогумусным, 28,9% к среднегумусным и только 19,2% почв характеризуются высокой степенью гумусированности. По уровню гумусированности почвы по районам и хозяйствам распределяются неравномерно. Почвы с низким содержанием гумуса в Орджоникидзевском районе составляют 17,2%, Боградском - 9,6%, Бейском - 65,2%, Аскизском - 64,7%, Алтайском - 77,5%, Усть-Абаканском - 87,2%, Ширинском - 66,7% от площади пашни. В целом почвы содержат 4,2% гумуса (по Тюрину), а запасы его в 20 см слое составляют 90-100т/га. Появилась четкая тенденция уменьшения гумуса в почве всех хозяйств, а в целом в Хакасии среднегодовые потери гумуса на пахотных землях составляют 1,1 т/га. Снижение запасов гумуса связано с недостаточным внесением органических и минеральных удобрений на пахотных угодьях. |