Борьба с гидратами на ОНГКМ. Борьба с гидратами. Анализ методов борьбы с образованием гидратов на газовых или газоконденсатных месторождениях онгкм

Скачать 0.91 Mb. Скачать 0.91 Mb.

|

|

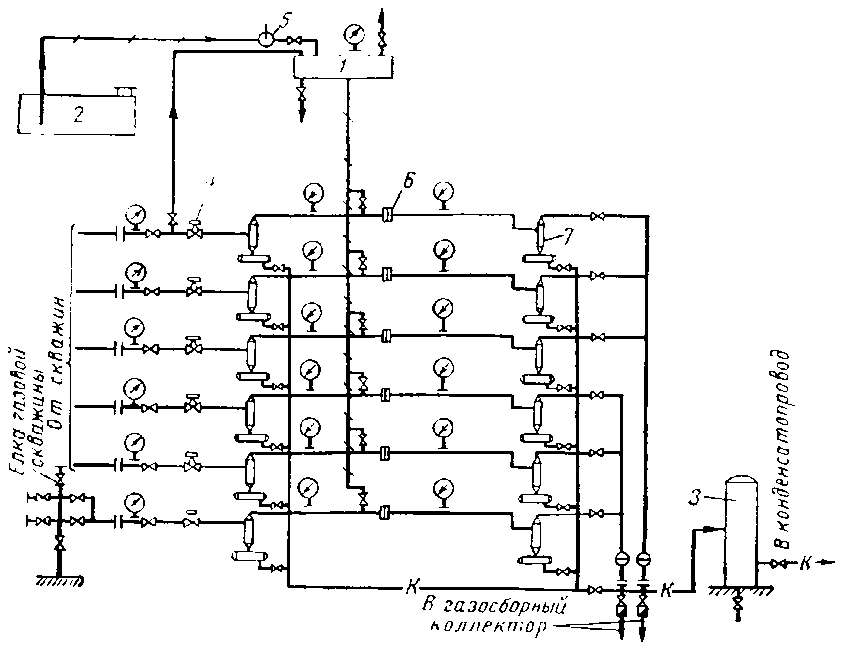

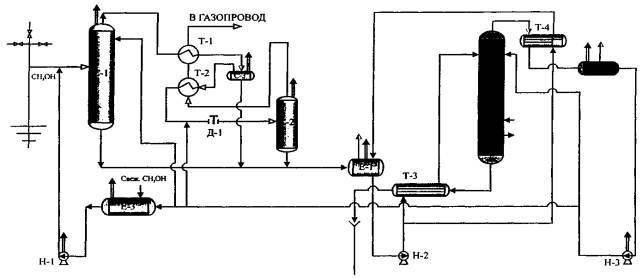

5.4 Сравнение и выбор ингибиторов Взамен чистого метанола практически с той же антигидратной эффективностью можно использовать технические его сорта, а также полупродукты производства или отходы химических производств, где метанол применяется в технологическом цикле. При этом ставится задача снижения эксплуатационных затрат на предупреждение гидратообразования за счет использования более дешевых, чем метанол, продуктов, либо за счет введения в состав ингибитора малолетучих добавок. В последнем случае уменьшается потери метанола с газовой фазой, тогда как использование нелетучих реагентов-добавок в чистом виде или невозможно, или экономически нецелесообразно (из-за высокой вязкости, неподходящей температуры замерзания, наличия предела ингибирующего действия). В В качестве ингибиторов могут использоваться гидратообразования метанольной (МФ), и эфироальгидной фракций (ЭФА). Метанольная фракция по ТУ 81-04-175-78 содержит органической части не менее 93 мас. %, причем метанола не менее 80 мас. %, кислотность в перерасчете на уксусную кислоту до 500 мг/дм3. Состав МФ непостоянный (и зависит от технологического режима работы колонн), при хранении состав меняется (продукт окисляется). В состав ЭФА входят главным образом этанол и диэтиловый эфир (в среднем в пропорции 2:1 с небольшими примесями ацетальальдегида (и других альдегидов и эфиров) и воды. Состав ЭАФ также непостоянный. МФ и ЭАФ проявляют коррозионную активность. Рекомендовано смешивать поступающие МФ с разных заводов, а с целью снижения коррозионной активности использовать МФ в виде композиции с метанолом-сырцом, причем количество МФ не должно превышать 30 %. Таким образом, имеется ряд ингибиторов на базе метанола, которые могут быть использованы на ГКМ с целью сокращения эксплуатационных затрат на предупреждение гидратообразования. Привыборе конкретного ингибитора следует руководствоваться следующими положениями: Гликоли, в частности ДЭГ, в настоящее время применяются для осушки газа Хлористый кальций нелетуч, поэтому применение нагретых до 60-80оС растворов хлористого кальция дает дополнительные преимущества при ликвидации гидратных пробок в скважинах с горячей промывкой. Также возожно использование растворов хлористого кальция в смеси с метанолом в качестве комбинированного ингибитора. Метанол – проверенный и надежный ингибитор гидратообразования. Его физические свойства (низкие температура замерзания и вязкость) способностьпредотвращать образование гидратов и разлагать уже образовавшиеся пробки обеспечивают его широкое применение на ГКМ. 5.5 Определение необходимого количества ингибитора. Определение потребного количества летучего ингибитора Расчёт количества ингибитора Расход нелетучего ингибитора gн определяется количеством свободной воды в потоке газа ΔW, которую требуется перевести в жидкую фазу; ΔW определяется как разность влагосодержания газа в пластовых условиях W1 и на устье скважины W2. Исходя из уравнения материального баланса, удельный расход ингибитора определяется из соотношения:  (5.1) (5.1)где gн – расход нелетучего ингибитора, кг на 1000 м3 газа; W1 – влагосодержание газа до ввода ингибитора , на 1000 м3 газа; W2 - влагосодержание газа в защищаемой точке , на 1000 м3 газа; C1 – массовая концентрация свежего ингибитора, %; C2 – массовая концентрация отработанного ингибитора, %; Значение концентрации отработанного ингибитора С2 определяется в зависимости от степени необходимого понижения температуры Δt, оС (разность между температурой начала гидратообразования и температурой газа в защищаемой точке) по графику, приведенному на рис. 5.2. Для легколетучего ингибитора, каким является метанол, расход складывается из количества метанола, необходимого для насыщения жидкой свободной воды и количества метанола, необходимого для насыщения газовой фазы:  (5.2) (5.2)где а – отношение содержания метанола в газе, необходимое для насыщения газа, к концентрации метанола в жидкости. Значения коэффициента а при различных давлении и температуре может быть найдено по рис. 5.3.  Рис.5.3. Равновесная концентрация метанола в паровой фазе при различном давлении и температуре (в г на 1000 м3 на каждый % метанола в жидкой фазе) Вводимый в систему ингибитор гидратообразования расходуется для насыщения газовой фазы и растворяется в водном и углеводородном конденсатах, образовавшихся при изменении термодинамических параметров системы. Следовательно, количество ингибитора, необходимого для предупреждения гидратообразования, может определяться по уравнению: G = gж + gг + gк, (5.3) где gж - количество ингибитора, необходимого для насыщения жидкой фазы, кг/1000 м3; gг - количество ингибитора, необходимого для насыщения газовой фазы, кг/1000 м3; gк - количество ингибитора, растворенного в жидкой углеводородной фазе, выделяемой из 1000 м3 газа, кг. Значение gж определяют по уравнению: gж = W*X2/ (X1 - X2), (5.4) где Х1 и Х2 - массовая доля ингибитора в исходном и отработанном растворах; W - количество воды в жидкой фазе на расчетной точке, кг/1000 м3. Массовая доля ингибитора в исходном растворе (Х1) относится к известным параметрам системы, а в отработанном растворе (Х2) зависит от требуемого понижения температуры гидратообразования газа, природы самого вещества и определяется по формуле:  (5.5) (5.5)где М - молекулярная масса ингибитора; К - коэффициент зависящий от типа раствора. Для метанола М = 32, К = 1220. Если известна величина Х2, то величину понижения температуры гидратообразования для ингибитора определяют по формуле:  (5.6) (5.6)Значение необходимой температуры понижения гидратообразования рассчитывают по формуле: ∆t = Тг - Тр, (5.7) где Тг - температура гидратообразования газа, ˚С; Тр - температура газа в расчетной точке, ˚С. После определения ∆t находят значение Х2. Полученное значение Х2 соответствует такому раствору, который имеет температуру застывания ниже, чем температура в расчетной точке. Этот раствор не образует гидратов с компанентами газа. Количество воды в жидкой фазе определяют по формуле: W = b1 - b2 + ∆b, (5.8) где b1 и b2 - влагосодержание газа в начальной и расчетной точках системы соответственно, кг/1000 м3; ∆b - количество капельной влаги в газе в начальной точке системы, кг/1000 м3. При отсутствии фактических данных о количестве капельной влаги в системе, расход ингибитора, необходимого для насыщения газовой фазы, принимают на 10…20 % больше его расчетного значения. Количество ингибитора, необходимое для насыщения газовой фазы определяют по формуле: Gг = 0,1∙а∙Х2, (5.9) Из аналитических методик [9] рекомендуется аппроксимационную зависимость, являющуюся конкретизацией формулы Бючекачека: W1 = 0.457 * Exp((0.07374 * (Ty - 273.15)) - 0.000307 * ((Ty - 273.15) ^ 2)) / Py + 0.0418 * Exp(0.0537 * (Ty - 273.15) - 0.000199 * ((Ty - 273.15) ^ 2)), (5.10) W2 = 0.457 * Exp((0.07374 * (Tx - 273.15)) - 0.000307 * ((Tx - 273.15) ^ 2)) / Px + 0.0418 * Exp(0.0537 * (Tx - 273.15) - 0.000199 * ((Tx - 273.15) ^ 2)) (5.11) Здесь [Т]=оК, [Р]=МПа dW = W1 - W2 (5.12) Далее, определяем количество метанола, необходимое для насыщения газообразной среды по формуле: qг=0,1a·С2, кг/1000 м 3, (5.13) где, a=0,197·Р-0,7ехр[6,054·10-2(Т-273,15)+5,399] Определяем количество метанола, растворившегося в конденсате по формуле: M = 32 K1 = 1220 X2 = M * dT / (K1 + M * dT) (5.14) Х2-требуемая концентрация метанола в защищаемой точке, %: где Gк - масса конденсата, содержащегося в 1000 м3 газа; К2 - коэффициент, зависящий от молекулярной массы массы конденсата, К2=0,000143·Мк2-0,0414·Мк+3,174. (5.15) Здесь Мк - молекулярная масса конденсата. Qg = 0,1 * a * X2+0,2*(0,1*a*X2) (5.16) Qv = dW * X2 / (X1 - X2) Qk = (Gk * K2 / 100) * Exp(0.0489 * (Tx - 273.15) + Log(0.000143 * X2 + 0.00486 * X2)) (5.17) Qs = Qg + Qv + Qk (5.18) 5.6 Технология ввода ингибитора Для предотвращения образования гидратных пробок ингибитор должен вводиться в поток газа ранее возможного гидратообразования, т.е. на забой скваины, в начало шлейфа, а также в местах резкого снижения температуры газа – перед дросселирующими устройствами и теплообменниками. Подача ингибитора в скважины может осуществляться по индивидуальной схеме, т.е. от каждой скважины до до группового сборного пункта прокладывается отдельный инибиторопровод, который подключается на групповом сборном пункте к индивидуальному дозировочному насосу. Для ввода метанола на групповом пункте предусматривается одна (иногда две) метанольная установка (рис. 5.4), состоящая из емкости для хранения метанола, обвязочных трубопроводов и вентилей.  Рисунок 5.4 - Схема группового пункта сбора и очистки газа. 1 - метанольный бачок; 2 - емкость для хранения метанола; 3 - емкость конденсата; 4 - штуцер регулируемый; 5 - ручной насос; 7 - сепаратор циклонный; К - линии конденсата 5.7 Схема централизованного ввода гликолей в скважины и шлейфы с теплоизоляцией Более экономична и удобна для работы централизованная схема подачи ингибитора к скважинам с одним насосом и регуляторами расхода на линиях, ведущих к каждой мз скважин. Регуляторы предназначены для дозирования количества ингибитора, поступающего в каждую скважину в зависимости от режима ее работы. На рис. 5.5 приведена централизованная схема подачи ингибитора в скважины и шлейфы.  Рис. 5.5. Централизованная схема подачи ингибитора в скважины и шлейфы 1 – поршневой насос; 2 - фильтр; 3 – линия подачи ингибитора; 4 – буферная емкость; 5 – предохранительный клапан; 6 - патрубки Прокладка трубопроводов ингибитора гидратообразования предусматривается в одной траншее совместно с газопроводами - шлейфами. Надземные участки ингибторопроводов теплоизолируются. 5.8 Предотвращение гидратообразования на установках комплексной подготовки газа На установках комплексной подготовки газа ингибитор подается в поток газа перед местом возможного образования гидратов: - в места резкого снижения температуры газа; - перед дросселирующими устройствами; - в теплообменники. Образование гидратов в теплообменниках предотвращается повышением температуры охлаждаемого газа до величины, превышающей температуру гидратообразования или подачей ингибитора в линию охлаждаемого газа. Основным методом предупреждения гидратообразования на установках подготовки природного газа, также как и в случае борьбы с гидратообразованием в системах промыслового сбора углеводородного сырья, является ввод ингибитора гидратообразования (метанол). Принципиальная схема обработки газа на УКПГ по методу НТС использованием метанола представлена на рис. 3.  Рис. 5.6 - Принципиальная схема промысловой обработки газа по методу НТС с использованием метанола

Газ из скважины поступает для отделения от жидкости в сепараторы. Перед поступлением в сепаратор С-1 в газ впрыскивается метанол. После сепаратора С-1 газ охлаждается в теплообменнике Т-1 потоком выделенного газа, далее проходит через промежуточный сепаратор С-3 и охлаждается в теплообменнике Т-2. После дросселя Д-1 он поступает в низкотемпературный сепаратор С-2. Из сепараторов водометанольный раствор, насыщенный газом, поступает в приемную емкость Е-1, из которой насосом Н-2 подается в колонну регенерации К-1. Предварительно смесь подогревается в Т-3 кубовой жидкостью, которая отводится в канализацию. Пары метанола из колонны охлаждаются до точки конденсации в холодильнике Т-4 водометанольным раствором из емкости Е-1. Далее регенерированный метанол поступает в емкость Е-2, откуда насосом Н-3 перекачивается в емкость Е-3 (основной объем) и возвращается в цикл. Частично метанол поступает в колонну регенерации в качестве рефлюксной жидкости. Из емкостей Е-1, 2 выделяющееся из жидкости незначительное количество газа отводится на свечу. В емкость Е-3 по мере необходимости подается также свежий метанол для компенсации потерь в цикле. Для улавливания залповых поступлений жидкости на входном шлейфе УКПГ предусматриваются устройства улавливания жидкости (сепараторы-пробкоуловители). 6 Методы ликвидации гидратных пробок Метод снижения давления - широко применяется для ликвидации образовавшихся гидратов в стволе скважин, в промысловых и магистральных газопроводах, где температура в результате разложения гидратов не понижается ниже 00С. Для этого участок газопровода, в котором образовались гидраты, отключается, и газ через продувочные свечи выпускается в атмосферу, а продукты распада выдуваются через одну из свечей. После этого участок снова включается в работу. Эту процедуру можно осуществлять также и односторонним выпуском газа из газопровода. Метод подогрева - применяют на газопроводах небольшой протяженности для разложения уже образовавшихся гидратов либо для предупреждения гидратообразования в местах редуцирования газа. Газ нагревают на станциях подогрева открытым огнем, паром, водой или другими теплоносителями. Наиболее эффективный для предупреждения гидратообразования – метод ввода ингибиторов в поток газа. В качестве ингибиторов широко используют электролиты, спирты, гликоли. Растворяясь в воде, имеющейся в потоке газа, ингибиторы снижают давление паров воды. При этом, если гидраты и образуются, то при более низкой температуре. Ввод ингибиторов при уже образовавшихся гидратах снижает давление паров воды, равновесие гидраты - вода нарушается, упругость паров воды над гидратами оказывается большей, чем над водным раствором, что и приводит к их разложению. В качестве антигидратных ингибиторов широкое применение находит хлористый кальций и диэтиленгликоль (ДЭГ) и др. 7 Выводы Произведены расчеты распределения давления и температуры по стволу работающей скважины, остановленной скважины, в шлейфах от скважин для условий ОНГКМ. Рассчитана температура гидратообразования на разных глубинах работащей и остановленной скважины, а также на разных участках газопровода (шлейфа). Сопоставление расчетного распределения температуры и расчетной температуры гидратообразования показывает, что рассмотренные в проекте скважины и газопроводы (шлейфы) работают в безгидратном режиме. 8 Список литеатуры Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата: Справочное руководство / Под ред. Ю.П. Коротаева и Р.Д. Меркулова. – М.: Недра, 1984. Т.1.– 360 с; Т.2.- 288 с. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: Недра, 1979. – 303 с. Инструкция по расчету оптимального расхода ингибиторов гидратообразования. М.: Министерство газовой промышленности, 1987 г. — 72 с. О.М.Ермилов и др. Эксплуатация газовых скважин.// М: Наука, 1995.- 359с. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М.: Недра, 2005.– 318 с. Мищенко И.Т. расчеты при добыче нефти и газа – М.: Изд-во «НЕФТЬ и ГАЗ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. – 296 с. Гриценко А.И. и др. Руководство по исследованию скважин.- М.: Наука, 1995 |