Анализ ошибок на клинических этапах при ортопедическом лечении патологии твердых тканей зубов металлокерамическими коронками

Скачать 0.93 Mb. Скачать 0.93 Mb.

|

|

Глава 2. Материалы и методы исследования. 2.1 Материалы исследования. Было проведено обследование 45 пациентов разных возрастных групп с металлокерамическими конструкциями, пациенты так же были разделены на равные по количеству человек группы по времени после протезирования (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев). Критерии включения пациентов в исследование: наличие металлокерамических коронок в полости рта, информированное согласие больного, время после протезирования не более 12 месяцев Критерии исключения пациентов из исследования: курение, тяжелая соматическая патология, сахарный диабет, наличие опухолей, туберкулез и прочие инфекционные заболевания, отказ больного от обследования. Таблица 1. Распределение пациентов различного пола по возрасту

При изучении структуры больных было выявлено, что удельный вес мужчин составляет 65%, удельный вес женщин составляет 35%. При распределении больных по возрасту преобладает доля больных в возрасте 45-54 лет (49%), доля больных в возрасте 25-34 года составляет 20% (наименьший удельный вес), доля больных в возрасте 35-44 года составляет 31%. Таблица 2. Распределение пациентов различного пола по времени после протезирования

По времени после протезирования металлокерамическими коронками все пациенты были разделены на три равные группы: обследованные до 3, обследованные от 3 до 6 месяцев и обследованные от 6 до 12 месяцев после протезирования. Наибольшее количество обследованных мужчин наблюдается в течение первых 3 месяцев (24,4%), наименьшее – в период от 3 до 6 месяцев (17,8%). Наименьшее и наибольшее количество женщин наблюдается в те же сроки (8,9% и 15,5% соответственно). Диаграмма 1. Распределение количества осмотренных металлокерамических коронок по возрасту  Всего на 45 обследованных пациентов осмотрено 64 металлокерамические коронки. В первой возрастной группе осмотрено 14 коронок, во второй – 21, в третей – 36. Диаграмма 2. Распределение количества осмотренных металлокерамических коронок по времени после протезирования  Из рисунка видно, что в период после протезирования до 3 месяцев осмотрено 21 коронки, от 3 до 6 месяцев осмотрено 20 коронок, от 6 до 12 месяцев осмотрено 23 коронки. Таблица 3. Распределение выявления ошибок и осложнений после протезирования у пациентов (металлокерамических коронок) по времени после лечения

На основании полученных данных для оценки результатов пациенты были разделены на основную и контрольную группы. Основную группу составили пациенты с выявленными осложнениями после протезирования – 21 человек (46,7%), на них приходится 33 металлокерамические коронки, контрольную группу составили пациенты с металлокерамическими коронками без выявленных ошибок и осложнений – 24 человека (53,3%), на них приходится 31 металлокерамическая коронка. 2.2 Методы исследования. 2.2.1. Клинические методы. Клинические методы включали сбор анамнеза, осмотр, пальпацию. Во время опроса записывались жалобы, связанные с жеванием, речью, чисткой зубов. Наблюдение начиналось с внешнего осмотра, затем переходили к осмотру полости рта. Обращалось внимание на прикус, положение зубов в зубном ряду, качество протеза и его фиксацию, рельеф жевательной поверхности металлокерамических коронок, прилегание коронки к культе зуба, уровень гигиены. Также оценивалось состояние слизистой оболочки десневого края, производилось окрашивание по методу Шиллера-Писарева. Особое внимание при осмотре уделялось оценке состояния опорных зубов, их пародонта, а также подробной характеристике протезов и отдаленным результатам протезирования. Осмотр металлокерамической коронки. С помощью бинокулярной лупы и стоматологического зеркала производился осмотр искусственной коронки с вестибулярной стороны ниже уровня экватора (в пришеечной области), на уровне экватора, выше уровня экватора. Затем перешли к осмотру режущего края или окклюзионной поверхности. После этого осматривали язычную (небную) поверхность, а затем апроксимальные. Во время осмотра оценивалась форма коронки, выраженность анатомических образований, прилегание к культе зуба, наличие трещин, сколов керамики. Далее производилась оценка металлокерамической коронки с точки зрения соответствия цвета. Использовалась стандартная расцветка Vita и рассеянный свет. Пациент находился на расстоянии 1-1,5 метра от окна. Характеристики: цветовой тон – определяет нахождение цвета в спектре; насыщенность – это степень выражения тона, она зависит от количества пигмента этого тона. Ее степень повышается при увеличении количества пигмента; светлота зависит от положения данного тона в шкале между белым и черным (количество серого оттенка в данном тоне). Полупрозрачность – это способность твердых тканей зуба пропускать свет. В современной расцветке Vita цвета разделены на четыре группы: A, B, C, D. Цвет А представляет собой оранжевый с коричневым подтоном, цвет В так же оранжевый, но переходящий в желтый, С является серо-коричневым, D содержит в себе серо-оранжевые пигменты. В представленных группах определенные цвета могут преобладать, поэтому расцветки в группах разделены по цифрам. При осмотре зуба важно знать, что пришеечная область имеет более интенсивный цвет, в связи с тем, что в этой области наиболее тонкая эмаль. При этом цвет этой области может принадлежать к другой группе, нежели остальная поверхность зуба. В эстетике цвета зуба яркость очень значима. Несоответствие степени яркости может явно выделить коронку в зубном ряду. Даже ошибка в первых двух показателях не так выделяется в полости рта. Полупрозрачность наиболее важна при создании режущего края резцов, так как в этом месте особенно у молодых пациентов дентин просвечивает через полупрозрачную эмаль. Если не соблюдать в реставрации данную особенность, рядом стоящие зубы будут сильно различаться, эстетика улыбки будет нарушена. Проба Шиллера-Писарева и индексы Суть метода заключается в том, что производится окрашивание десны раствором Шиллера-Писарева для индикации ее воспаления. Воспаленная десна подвергается процессу кератинизации, и в ней накапливается гликоген. При окрашивании он реагирует с йодом, который содержится в растворе (положительная проба), за счет этого участки воспаления имеют более яркий цвет по отношению к здоровым участкам десны, которые в норме не окрашиваются (отрицательная проба). Степень окрашивания находится в прямой зависимости от интенсивности воспаления. Методика проведения: производят изоляцию исследуемого участка от ротовой жидкости, затем высушивают этот участок, наносят раствор Шиллера-Писарева на ватном шарике на слизистую, оценку десны проводят через 7-10 минут. Состав раствора: йодид калия – 2 г, йод кристаллический –1 г, вода дистиллированная –40 мл. Определение числового значения пробы Шиллера-Писарева (йодного числа Свракова) После проведенного окрашивания, оценивают состояние десны по баллам: 0 – эпителий слизистой не окрашен, 2 – окрашен эпителий сосочков, 4 – окрашен краевой эпителий, 8 – окрашена альвеолярная часть десны. Сумму баллов у каждого зуба необходимо разделить на число обследованных зубов:

Далее производят оценку получившегося йодного числа Свракова: слабый процесс воспаления десны - до 2,3 баллов; умеренный процесс воспаления десны - 2,67-5,0 баллов; интенсивный процесс воспаления десны - 5,33-8,0 баллов. Индекс гигиены зубных протезов Индекс гигиены зубных протезов E.Ambjornsen (1982) и А.Б.Климова (2006). Производилось окрашивание вестибулярной и язычной (небной) поверхностей металлокерамических коронок с помощью раствора Люголя, который смывали через 1-2 минуты. Далее оценивали площадь окрашивания, которое наблюдалось в участках отложения зубного налета и в повреждениях облицовки. от 0 до 10% - высокий уровень; свыше 10%, до 30% - удовлетворительный уровень; свыше 30%, до 50% - низкий уровень; свыше 50%, до 100% - очень низкий уровень. Расчет проводился отдельно для наружной и для внутренней поверхностей, после чего усреднялся. Определение папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA) показывает состояние десны, а именно наличие гингивита, и его распространённость по всей полости рта. Обследуется десна вокруг всех зубов, производится осмотр после окрашивания йодным раствором, либо без окрашивания. Оценка состояния десны происходит в баллах: воспаление сосочка (Р) - 1 балл; воспаление маргинальной десны (М) - 2 балла; воспаление альвеолярной десны (А) - 3 балла. Выражают индекс в процентах (по Парма):

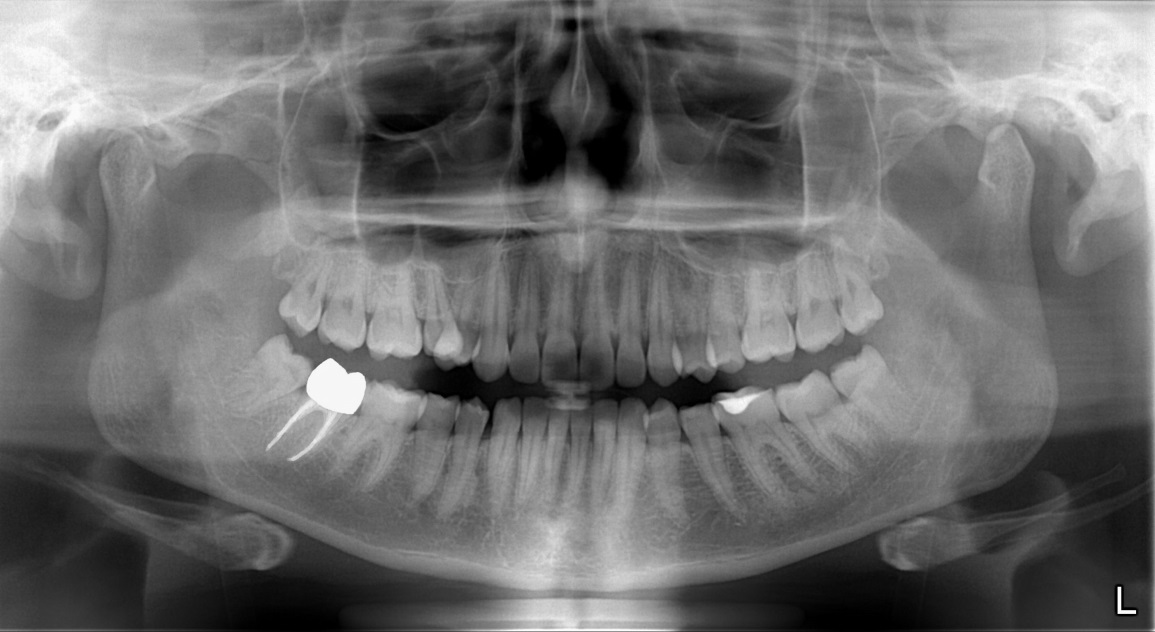

Значения индекса: при легкой степени тяжести гингивита- 30%; при средней степени тяжести гингивита приближаются к 60%, при тяжелой степени - от 61 % и более. Оценка краевого прилегания Оценку краевого прилегания металлокерамической коронки проводили по методике А. Н. Ряховского (2005), производился осмотр на границе «коронка-зуб», а так же инструментальное исследование с помощью стоматологического зонда. Краевое прилегание оценивалось по кодам: 0 – отсутствует нарушение краевого прилегания (не определяется граница коронки и зуба) 1 – определяется граница, но зонд не застревает 2 – определяется граница, зонд застревает. Так же оценивалось по Методике Смит-Хоу. Производились нажатия пальцем на коронку, если коронка не плотно посажена на культю зуба, то в слюне пациента появлялись пузырьки воздуха, это свидетельствует о расцементировке искусственной коронки. Оценка межзубных контактов Оценка апроксимальных контактов проводилась с помощью лавсановой полоски и флосса. Полоска и нить вводились в межзубной промежуток, проверялось наличие контактного пункта и его форма (плоскостной, точечный).  Рис.3. Оценка апроксимального контакта с помощью флосса Оценка окклюзионных взаимоотношений производилась с помощью артикуляциооной бумаги. Артикуляционная бумага с помощью пинцета укладывалась на исследуемый зуб с коронкой красящей поверхностью в сторону антагониста, пациент смыкал челюсти, имитируя движения во время жевания. Оценивались следы от контактов между зубами.   Рис. 4. и рис. 5. Оценка окклюзионных взаимоотношений с помощью артикуляционной бумаги 2.2.2. Параклинические методы Рентгенологический метод С помощью внутриротовых прицельных (дентальных) рентгеновских снимков и ортопантомограмм (ОПТГ) изучалось наличие кариозного процесса в области корней, верхушечных очагов хронического воспаления, состояние периодонтальной щели. Было осмотрено 45 снимков.  Рис 6. Ортопантомограмма пациента И. с металлокерамической коронкой на зубе 4.7. Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение Результаты клинического обследования пациентов основной группы и контрольной группы. Анализ жалоб обследованных пациентов выявил отсутствие таковых в контрольной группе. В основной группе данные приведены в таблице 4. |