Анализ технологии убоя и первичной переработки сухопутной сельск. Анализ технологии убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицы её совершенствование

Скачать 160.27 Kb. Скачать 160.27 Kb.

|

|

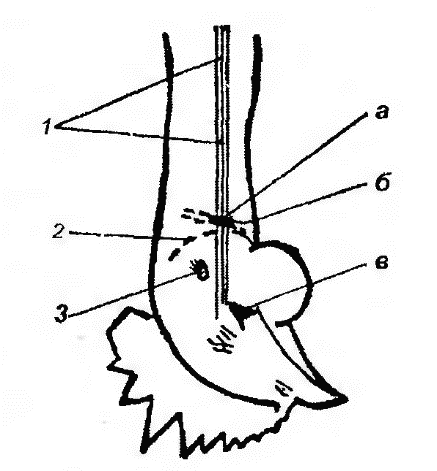

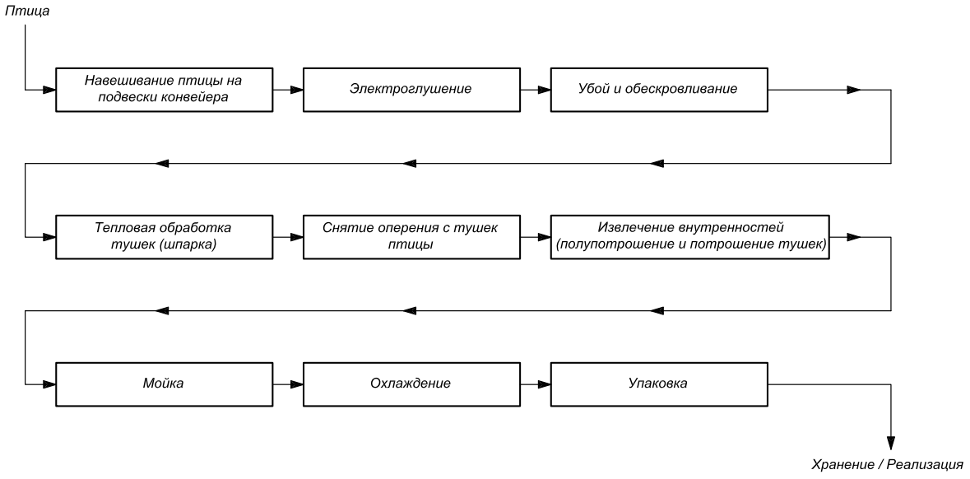

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный аграрный университет» Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Анализ технологии убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицы её совершенствование» Выполнила: студентка группы заочной формы обучения Проверил: Работа к защите допущена: «___» __________ 2023 г. _____________ (подпись) Оценка: _____________ «___» __________ 2023 г. _____________ (подпись) Барнаул 2023 Содержание Введение 3 1 Основная часть 5 1.1 Требования к сухопутной сельскохозяйственной птице 5 1.1.1 Характеристика птицы 5 1.1.2 Требования стандарта к мясу птицы 11 1.2 Технологический процесс убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицы 12 1.3 Совершенствование технологии убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицы 20 Выводы 23 Список использованной литературы 25 Введение 3 1 Основная часть 5 1.1 Требования к сухопутной сельскохозяйственной птице 5 1.1.1 Характеристика птицы 5 1.1.2 Требования стандарта к мясу птицы 11 1.2 Технологический процесс убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицы 12 1.3 Совершенствование технологии убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицы 20 Выводы 23 Список использованной литературы 25 ВведениеПоложительные перемены в развитии мясного птицеводства в мире и России обусловлены разработкой и внедрением в производство высокопродуктивных кроссов мясной птицы промышленных технологий выращивания, содержания и переработки. На качество мяса птицы влияет ряд факторов: генетические, селекционные, кормовые, технологии выращивания, доставки, убоя и переработки [5, С. 4]. Сырьем перерабатывающей промышленности служат сухопутная и водоплавающая птица: куры, индейки, цесарки, утки и гуси. Продуктами первичной переработки являются мясо птицы, пищевые субпродукты, перопуховое сырье и технические отходы, используемые для производства животных кормов, биологически активных препаратов и гидролизатов [11, С. 126]. Предприятие, перерабатывающее птицу, представляет собой хорошо скоординированную систему механизированных операций, в которой птица забивается, удаляются несъедобные части тушки, а съедобные упаковываются и отправляются потребителю или на хранение. Эффективность обработки в значительной степени зависит от однородности тушек, позволяющей каждой машине обрабатывать одну птицу за другой без корректировки или с незначительной корректировкой между ними [12, С. 36]. Целью настоящей курсовой работы является анализ технологии переработки сельскохозяйственной птицы в части рассмотрения различных аспектов убоя и первичной переработки. 1 Основная часть1.1 Требования к сухопутной сельскохозяйственной птице1.1.1 Характеристика птицыПтицеводство – одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственная птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы требует меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других отраслях животноводства. Птицы - весьма многочисленный класс животных. В настоящее время известно около 8600 видов птиц. По приблизительным подсчетам на земном шаре обитает около 100 миллиардов особей птиц. Из всего этого многообразия птиц одомашнены и используются как сельскохозяйственные животные всего лишь несколько видов – куры, индейки, гуси, утки, цесарки, перепела и голуби. В охотничьих хозяйствах разводят фазанов, куропаток и других птиц. Содержат в неволе на фермах страусов. Наибольшее распространение и использование в сельском хозяйстве получили куры. Сейчас в мире свыше 90 % сельскохозяйственных птиц – это куры. Птицы на Земле появились более 30-40 млн лет назад Наиболее древней одомашненной птицей считаются гуси. Затем человек приручил кур, далее – уток, цесарок, индеек, и в последние столетия – перепелов. Человек осваивает все новые и новые виды птиц. В наши дни становится домашней птицей и страус, отдельные особи которого достигают в высоту 2,5 метра и имеют живую массу свыше 130 кг. Правда, некоторые африканские племена разводят страусов издавна. На современных страусовых фермах Африки, которых сегодня не одна сотня, страусов разводят в огромных количествах. В продажу идут мясо, страусовые перья, яйца, кожа. Кроме того, предприимчивые фермеры сделали статьей дохода и просто посещение таких ферм. Класс Птицы (Aves): 1. отряд – Курообразные – куры, индейки, цесарки, павлины 2. отряд – Гусеобразные – гуси, утки 3. отряд – Голубеобразные – голуби 4. отряд – Страусообразные - страусы Куры: По своему хозяйственному значению занимают первое место в сравнении с другими видами птицы. Предок домашних кур – дикая банкивская курица (курица джунглей). Обитает в Индии до подножья Гималаев, в Бирме и на островах Малайского архипелага. Банкивские куры очень подвижные, небольшие, весят 600-1200 г. У кур оперение красно-бурое, у петухов грива, поясничные перья и плечи красные, а туловище и хвост черные. Хвост и крылья сильно развиты. Живут в зарослях, питаются семенами диких трав и вегетативными частями растений. Гнезда устраивают на земле. Яйцекладка длится с марта по май, откладывают 20 яиц и высиживают примерно 20 дней. Индейки: Родина индеек Центральная и Северная Америка, где они в диком виде обитают и в настоящее время. Живая масса самцов 5 кг, а самок около 4 кг. Дикая индейка – это птица с длинными ногами, с короткими крыльями и хвостом. Голова и верхняя часть шеи голые, со лба свешивается мясистый нарост. К перелѐтам не склонна, бегает быстро, при опасности взлетает на деревья. Питаются растительными кормами, насекомыми, ящерицами, лягушками. Самка откладывает 10-15 яиц и высиживает их 28-29 дней. Птицы — класс позвоночных животных, которые характеризуются тем, что тело их покрыто перьями и передние конечности видоизменены в органы полета - крылья. Отличительной особенностью птиц является повышенная интенсивность обмена веществ и протекания всех жизненных процессов в организме. За редкими исключениями, птицы – летающие животные. Способность к полету в процессе эволюции отразилась на всей организации птиц. В полете птица совершает огромное количество движений, что сопровождается большими затратами энергии и интенсивным обменом веществ, который, в свою очередь, определяет и высокую постоянную температуру тела (38 - 42,2 °С). Подвижность птиц связана с интенсивной работой мышц. Наиболее развитые грудные мышцы, участвующие в движении крыльев, прикреплены к грудине и достигают 15-20 % массы всего тела, а крупные мышцы, двигающие ногу, - к костям таза. Такое расположение указанных мышц ближе к центру тяжести тела помогает сохранять равновесие при полете. Несмотря на то, что легкие птиц малорастяжимы и относительно невелики, обогащение организма кислородом идет достаточно интенсивно, что объясняется действием системы воздушных мешков. Объем последних в несколько раз превышает объем легких. Воздушные мешки расположены между внутренними органами, а их ответвления проникают под кожу, между мышцами, заходят в полые кости. Кроме участия в дыхании воздушные мешки выполняют ряд дополнительных функций. Они играют важную роль в терморегуляции: с их поверхности испаряется через дыхательные пути влага, благодаря чему устраняется возможность перегрева организма. В организме птиц идет высокий обмен веществ: они потребляют большое количество корма, который усваивается очень быстро. Температура тела у птиц выше, чем у млекопитающих, и составляет в среднем 42° С. Это в определенной степени обеспечивается за счет теплоизолирующего покрова из перьев. Костяк у птиц легкий и прочный. Легкость придают ему воздухоносные полости, прочность — высокое содержание минеральных солей, самое высокое среди позвоночных. Облегченность костей позволила увеличить их длину, не сказавшись на общей массе скелета. Птичьи кости имеют хорошо развитую надкостницу, что способствует быстрому сращению при переломах. Туловищный отдел позвоночника малоподвижен, зато шейный благодаря особому строению и большому количеству позвонков (до 25) обладает высокой маневренностью. Птица может вращать головой на 180 °. Довольно подвижен и хвостовой отдел. Наличие большой грудины и крючкообразных отростков на ребрах придают грудной клетке и всему туловищу особую прочность. Череп птиц облегчен за счет замены массивных челюстей беззубым клювом. Поверхность тела птиц покрыта перьями. Перо - сложное образование, оно играет огромную роль в механизме полета, обеспечивает теплоизоляцию, а также защищает кожу от повреждений. Производные кожи - перо, гребень, мочки, сережки, кораллы, шпоры, когти, клюв. Пух и перо, покрывающие тело птицы, представляют тонкие образования кожи, создающие малую теплопроводность. Тонкая кожа имеет развитую жировую клетчатку, что придает ей подвижность. Копчиковая железа - производное сальных желез - состоит из двух долек, продуцирующих жироподобный секрет. Физиологическая роль кожи - защитная, регуляция теплоотдачи, частичное участие в газообмене, дыхании. Кроме того, кожа с оперением представляет обширный орган рецепторного влияния. Чувство осязания достигается за счет особых осязательных клеток, имеющихся вокруг перьевых мешочков и в коже ног. Для птиц характерна периодическая линька (смена оперения). Верхняя часть пера, на которой расположены бородки, называется стволом. К стволу под углом в 45° крепятся упругие нитевидные образования - бородки первого порядка. На них расположены ещѐ более тонкие и маленькие нити – бородки 2 порядка. На бородках 2 порядка расположены крючки, с помощью которых бородки скрепляются между собой и формируют упругое и плотное опахало, которое способно сопротивляться давлению воздуха во время полета. Если крючочки расцепляются, то птица с помощью клюва поправляет их. Механизм часто сравнивают с застежкой-молнией. Бородки 2 порядка в нижней части опахала не имеют крючков и составляют его пуховую часть. Типы перьев. По строению и функциям перья можно разделить на несколько типов: контурные; рулевые; маховые; пуховые; пух. Несмотря на то, что внешне перья кажутся довольно простыми, по строению они являются сложными и упорядоченными структурами и состоят из множества мельчайших элементов. Строение пера зависит от выполняемых функций Своеобразно устроены у птиц органы пищеварения. Так как у них нет зубов, то пища размельчается в желудке, который имеет мощные мышцы и выстлан изнутри плотной пленкой - кутикулой. Усиливают перетирание корма мелкий гравий или крупнозернистый песок. Разнообразная пищевая специализация способствовала перестройке пищевода (у некоторых птиц образовался зоб), обособлению мышечного желудка, удлинению кишечника. Пищеварение у птиц тоже устроено особым образом. Не имея зубов, птица заглатывает пищу целиком. Птицы проглатывают корм при любом положении головы, а воду — только при поднятии головы (это необходимо учитывать, устраивая поилки). Лишь голуби пьют воду, не вынимая из нее клюва. Из ротовой полости корм попадает в зоб — расширенный участок пищевода, где накапливается и по мере надобности небольшими порциями поступает в желудок. Желудок состоит из двух отделов — железистого, представляющего собой расширение нижней части пищевода, и более объемистого мускульного, с толстыми стенками и ороговевшей слизистой оболочкой (кутикулой). Корм, отчасти размягченный в зобу, в железистом отделе обрабатывается желудочным соком, а уже в мускульном окончательно перетирается, точно на мельнице. Вот почему птицы легко обходятся без зубов. Усиливает перетирание корма мелкий гравий. Для цыплят и утят до 10-дневного возраста требуется гравий размером 2,5—3 мм, для взрослой птицы — до 10 мм. Нельзя давать мелкий песок: он без труда попадает в кишечник и раздражает его. Установлено, что, если не давать птице гравия, 25% кормов не усваивается и выходит с пометом, снижается яйценоскость, теряется аппетит. Птица поедает практически все, что может проглотить. Жители поселка Баймак (Башкортостан), где были когда-то золотые прииски, с успехом «добывают» из гусиных зобов золотые самородки. В некоторых районах Южной Африки домашнюю птицу разводят для «добычи» алмазов (!). У одного голубя в зобу было найдено 43 алмаза массой 5,5 карата. У зерноядных - наличие зоба, два желудка, быстрое продвижение пищи по отделам кишечника. Вершина языка покрыта сильно ороговевшим эпителием, у водоплавающих - это сложное сито для фильтрации пищи. Чувство вкуса развито за счет желез на небе, под языком и в глотке. Пищевод растянут, зоб - хранилище пищи. У хищных видов птиц секрет пищеварительных желез растворяет кости. Наличие гастролитов (гравия) помогает перетирать пищу. Иногда функцию гастролита выполняет зерно. Значительна роль поглотительной функции слизистой оболочки тонкого отдела, короткого слепого отростка кишок. У птиц нет потовых желез. Испарение влаги происходит через органы дыхания. Поэтому при высокой температуре куры всегда открывают рот. Над последним позвонком расположена копчиковая (сальная) железа, секретом которой птицы, особенно водоплавающие, смазывают свои перья. Птицы обладают прекрасным слухом и хорошим зрением. Поле зрения у курицы составляет 300°, у утки до 360°. Острота зрения определяется тем, что у птиц на сетчатке глаза имеется 2-3 чувствительных пятна (места наиболее острого зрения), в которых сосредоточивается большое количество чувствительных клеток, представляющих собой окончания зрительного нерва. Для сравнения отметим, что у человека имеется всего одно такое пятно. Поэтому острота зрения у птиц в 4-5 раз больше, чем у человека. Важнейшая биологическая особенность птиц состоит в том, что зародыш развивается в яйце вне организма матери. Это позволило разработать и внедрить искусственную инкубацию яиц. По способу развития потомства все птицы разделены на две группы: выводковых и птенцовых. Птенцы выводковых птиц способны практически сразу же после вылупления самостоятельно передвигаться и поедать корм. Птенцы второй группы выводятся голыми или слабоопушенными, часто слепыми и совершенно беспомощными, со слабо развитой мышечной системой. Большинство видов домашней птицы, за исключением голубей, принадлежат к выводковым. Домашняя птица имеет свои особенности, отличающие ее от диких предков. Большинство видов домашней птицы полностью или частично утратили способность к полету. У них многократно увеличилась продуктивность. Банкивские куры сносили не более 20 яиц при массе 900—1000 г. Куры современных яичных кроссов дают более 300 яиц в год, а масса бройлеров в 42-дневном возрасте составляет 2 кг и более. У домашней птицы в результате целенаправленной селекции изменились экстерьер и конституция, соотношение между мышечной и костной тканями, а также внутренними органами. Отсутствует сезонность яйцекладки. У птицы многих пород практически устранен инстинкт насиживания. Одна из особенностей индеек - ярко выраженный половой диморфизм. Взрослые самцы и самки резко отличаются друг от друга как по внешнему виду, так и по живой массе, которая у взрослых индюков достигает 15-20 кг, у индеек 5-10 кг. Эти различия, а также особенности полового поведения при спаривании приводят к значительному травматизму самок самцами. Поэтому в промышленном индейководстве применяют в основном искусственное осеменение. У индеек по сравнению с курами более короткий период яйценоскости. Индейки несут яйца в течение 5- 6 мес, а затем наступает линька, которая длится 2-3 мес. После линьки наступает второй период продуктивности – 4-5 мес. 1.1.2 Требования стандарта к мясу птицыИсточником происхождения всех видов мяса должна являться птица, убой которой производится на предприятиях, функционирующих на постоянной основе в соответствии с действующими нормами в отношении пищевой безопасности и контроля. Тушки и их части/продукты разделки должны быть: - без посторонних включений (например, стекла, резины, металла)  - без посторонних запахов; - без фекальных загрязнений; - без видимых кровяных сгустков; - без внутренних органов, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов и легких  Тушки кур и их части могут быть охлажденными, охлажденными в контейнере со льдом, охлажденными в контейнере с сухим льдом, легкозамороженными, замороженными, глубокозамороженными, отдельно (быстро) глубокозамороженными без ледяной глазури или отдельно (быстро) глубокозамороженными с ледяной глазурью. 1.2 Технологический процесс убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицыСогласно требованиям ГОСТ Р 52837-2007 сельскохозяйственная птица, предназначенная для убоя, должна быть здоровой, соответствовать правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарной экспертизы мяса и мясопродуктов [2]. Птицу перерабатывают на механизированных или автоматизированных линиях. Птица транспортируется подвесными цепными или тросовыми конвейерами. Основными условиями надежной работы автоматизированной линии переработки птицы являются прочность и надежность тягового органа (цепи или троса), строгое выдерживание расстояния между подвесками, фиксирование подвески во время выполнения технологической операции, автоматическая и синхронная с движением конвейеров работа всех единиц технологического оборудования. Обычно линия переработки птицы состоит из нескольких конвейеров: первичной обработки, воскования (только водоплавающей птицы), потрошения, охлаждения, сортировки, каждый из которых имеет отдельный привод. В соответствии с особенностями технологии обработки птицу навешивают последовательно с конвейера первичной обработки на конвейер воскования, потрошения, охлаждения, сортировки [4, С. 12, 25]; [13, С. 133]. Операции, отмеченные на схеме пунктирными линиями, выполняют не во всех случаях. Маховое и хвостовое оперение при хорошо налаженных дисковых автоматах, когда пальцы рабочих органов плотно облегают тушку, полностью удаляется при ощипке на дисковых автоматах, так что необходимость выдергивания маховых и хвостовых перьев вручную отпадает. Если маховое и хвостовое оперение не удаляется при ощипке на машинах, то его удаляют вручную как до, так и после шпарки.  Рисунок 1 - Схема первичной обработки сухопутной птицы Операцию доощипки необходимо проводить при обработке старой птицы или при обработке взрослой птицы по очень мягкому режиму. Обычно вместо доощипки контролируют качество ощипки. Операцию отделения голов можно осуществлять как на конвейере первичной обработки птицы, так и на конвейере потрошения. При выдергивании махового и хвостового оперения вручную эту операцию проводят как до, так и после шпарки. Подшпарку в большинстве случаев не проводят [6, С. 51-52]; [9, С. 23-24]. Процесс переработки начинается с навешивания птицы на конвейер первичной переработки. Птицу закрепляют в подвесках вручную, фиксируя в определенном положении с помощью специальных направляющих на подвесках конвейера. За время прохождения птицы по конвейеру от места навешивания до места оглушения птица должна успокоиться, что крайне важно для качественного проведения операции глушения. [4, с. 81] По этой же причине рабочие места организуются таким образом, чтобы птица располагалась спиной к рабочему. Лучшие условия для навешивания птицы обеспечиваются при ее подаче от места разгрузки по темному туннелю ленточным транспортером. Птица ведет себя спокойно, не проявляя чрезмерной возбудимости после закрепления в подвесках конвейера. Эффективной является подача клеток с птицей транспортером, расположенном непосредственно под конвейером первичной обработки птицы, к месту навешивания и навешивание птицы из клеток через верхнюю крышку. Однако при таком способе птица находится несколько дольше в руках рабочего и вся операция происходит на свету, поэтому птица оказывается несколько более возбужденной. Оглушение. Цель оглушения заключается в облегчении операции убоя, более полном обескровливании, улучшении санитарного состояния производства. Наиболее распространенным способом оглушения является электрооглушение, осуществляемое автоматически в специальных аппаратах переменного электрического тока промышленной или высокой частоты. Различные конструкции аппаратов обеспечивают пропускание тока через все тело птицы, либо только через голову, либо с использованием в качестве контактной среды воды или слабого раствора электролита. Параметры оглушения устанавливаются в зависимости от вида и возраста птицы. При оглушении током повышенной частоты значительно уменьшаются нарушения сердечной деятельности, которые возникают при оглушении током промышленной частоты. Параметры электрооглушения: 1. Ток промышленной частоты – 50 Гц: напряжение – 550-950 В; сила тока – 25 мА. 2. Ток повышенной частоты – до 300 Гц: напряжение – 260-300 В; продолжительность воздействия на: кур и цыплят - 15-20 с; 3. контактная среда – вода, раствор NaCl: напряжение (куры, цыплята) – 90-120 В; (утки, гуси, индейки) – 120-135 В; продолжительность воздействия – 3-6 с. [4, с. 84] Убой и обескровливание. При убое птицы должно быть обеспечено полное обескровливание тушек в самое короткое время, а именно не позднее 30 с после оглушения. Степень обескровливания обеспечивает товарный вид птицы и продолжительность хранения, поскольку оставшаяся в сосудах кровь служит благоприятной средой для развития микроорганизмов. Убой птицы можно производить перерезанием сонной артерии и яремной вены внутренним или наружным способами или отрезанием части головы. Способы убоя представлены на рисунке 4.  Рисунок 4 – Способы убоя птицы: а – внутренний (перерезание соединения яремной и мостовой вен через ротовую полость); б – наружный (разрезание яремной вены и ветви сонной лицевой артерии); в – прокол шеи (перерезание ветви сонной артерии и яремной вены путем сквозного прокол шеи); 1 – яремная вена и сонная артерия; 2 – нижняя челюсть; 3 – ушная мочка. При внутреннем способе убоя перерезают кровеносные сосуды полости рта птицы. Ножницами с остро отточенными концами перерезают сплетение яремной и мостовой вен в задней части неба над язычком с последующим уколом в мозжечок. При этом методе обескровливание происходит более полно, при этом сохраняется товарный вид птицы. Укол в мозжечок способствует расслаблению пера в перовых сумках, что облегчает процесс ощипки тушек. Внутренний способ применяют при обработке тушек в полупотрошенном виде.[4, с. 85] Наружный способ обескровливания менее трудоемкий и бывает одно- и двусторонним. В первом случае у сухопутной птицы делают разрез на голове на 15-20 мм ниже ушной мочки, а у водоплавающей птицы под ухом перерезают ножом кожу, яремную вену, ветви сонной и лицевой артерии. При двустороннем способе шею прокалывают ножом на 10 мм ниже ушной мочки, перерезают сонные артерии и яремную вену, не повреждая пищевод и трахею. Данный способ обеспечивает быстрое и полное обескровливание тушки, сокращаются случаи недореза.[4, с. 85] На автоматизированных линиях применяют способ отрезания части головы, не требующий высокой квалификации рабочих и ускоряющий технологический процесс. При этом недостатком данного способа является нарушение целостности кожи. Кровь собирают в желоб под конвейером. Продолжительность стекания крови для кур и цыплят – 90-120 с, для уток, гусей, индеек – 150-180 с. [4, с. 85] Удаление оперения. Данная операция является наиболее сложной и трудоемкой, поскольку требуется преодолеть силу удерживаемости оперения в коже птиц, которая может достигать нескольких килограммов на одно перо и зависит от вида и возраста птицы. Разные виды перьев по размерам, структуре и силе удерживаемости подразделяют на три группы: крупные (маховые, рулевые), средние (контурные с боков, спины, шеи, мелкое перо с крыльев) и мелкие (пух, интервидное перо и пр.). [4, с. 86] Удаление перового покрова начинается с выдергивания махового и хвостового оперения. В машинах для удаления пера применяют способ двустороннего зажима пера двумя рабочими резиновыми рифлеными валиками, вращающимися навстречу друг другу. В промышленности применяют шпарку горячей водой, в процессе которой мышцы, удерживающие перо в перьевой сумке, под воздействие тепла расслабляются и перо легко удаляется. Параметры шпарки должны быть таковыми, чтобы обеспечить необходимо ослабление удерживаемости оперения, но не вызвать повреждения кожи. В зависимости от направления использования птицы применяют мягкие и жесткие способы шпарки. При мягких режимах шпарки частично повреждается роговой слой эпидермиса кожи, а ростковый слой и кожа остаются почти без повреждений. Тушки, обработанные по такому режиму, имеют более привлекательный внешний вид, особенно при охлаждении на воздухе. Однако такие тушки птиц сложнее обрабатываются, поскольку сильней удерживается оперение, которое не полностью удаляется в машинах для ощипки, а, следовательно, на доощипку тушек требуются дополнительные затраты труда. [5, с. 17] При шпарке птицы в жестком режиме наблюдается значительное ослабление удерживаемости оперения, в результате чего на машинах для ощипки удаляется практически все перо. Операции доощипки не требуется, производят только контроль качества обработки. Правда, при шпарке по жесткому режиму эпидермис (роговой и ростковый слои) практически полностью повреждается и частично дерма. После удаления эпидермиса поверхность тушки становится глянцеватой и слегка липкой на ощупь. На воздухе поверхность быстро высыхает и темнеет, а после замораживания тушки становятся красными, темно-красными и темно-коричневыми. Тушки, обработанные по жесткому режиму шпарки, охлажденные на воздухе и замороженные, по внешнему виду не соответствуют стандарту. Но при охлаждении таких тушек в воде и упаковке в пакеты из полимерной пленки, а затем замораживании, их внешний вид вполне отвечает требованиям стандарта. На поверхности тушек, обработанных по жесткому режиму шпарки, отсутствует эпидермис, в результате они выглядят ровными, гладкими, привлекательнее, чем тушки, обработанные по мягкому режиму шпарки. [5, с. 18] Потери массы тушек меньше при мягком режиме шпарки, а также такие тушки более устойчивы при хранении. Шпарка птицы по жесткому режиму сильнее вызывает разрушение красящего пигмента - ксантофилла, содержащегося в дерме кожи. Шпарку водоплавающей птицы осуществляют при более высокой температуре, нежели сухопутной, что связано с особенностями ее физиологии. По этой причине режим шпарки водоплавающей птицы должен обеспечивать расплавление секрета и доступ горячей воды к коже птицы. [5, с. 18] Мягкие режимы шпарки применяют тогда, когда технологией предусматрено охлаждение неупакованных тушек на воздухе с последующим замораживанием; жесткие режимы – при охлаждении тушек в ледяной воде и упаковывании в пакеты из полимерной пленки или замораживании в упакованном виде. Шпарку водоплавающей птицы осуществляют также паро-воздушной смесью, менее эффективно снижающей силу удерживания оперения. Во время шпарки птицы целесообразно использовать мягкую воду или применять специальные присадки дли снижения поверхностного натяжения воды и облегчения проникновения ее через перьевой покров. При этом качество воды, используемой для шпарки птицы, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде. [5, с. 18] В некоторых случаях после шпарки не обеспечивается полная ощипка тушек птицы. Для этого в линиях обработки птицы применяют аппараты для подшпарки. При этом использование на линиях переработки птицы аппаратов для подшпарки не всегда является эффективным. Таблица 3 – Режимы тепловой обработки птицы [5, с. 17]

Оперение снимают сразу после тепловой обработки, поскольку через 15-20 мин. после шпарки сила удерживаемости оперения восстанавливается. Машины для снятия оперения построены на основе использования сил трения, возникающих между рабочими органами машины и перьевым покровом птицы. Оперение удаляют на бильных и дисковых машинах, автоматах типа центрифуг и других машинах. [4, с. 88] Для более тщательной очистки тушек сухопутной птицы от нитевидного пера применяют опалку, а для освобождения от остатков пера и пеньков водоплавающей птицы – воскование. Опалку проводят в газовой камере при 700 °С в течение 5-6 с. Пламя должно охватывать полностью тушки на конвейере и сжигать нитевидное перо, не повреждая при этом кожу. [4, с. 88] Воскование тушек водоплавающей птицы производится автоматически при движении конвейера путем двукратного погружения их в расплавленную воскомассу, находящуюся в специальных ваннах с паровым обогревом. При использовании воскомассы КИП или ВМЦ продолжительность каждого погружения составляет 5-6 с, выдержка для стекания массы – 20 с. температура воскомассы КИП в первой ванне – 62-65 °С, во второй – 65-54 °С. температура воскомассы ВМЦ в первой ванне – 80-85 °С, во второй – 70-75 °С. Толщина воскового слоя по всей поверхности тушки должна оставаться 2-2,5 мм. Для затвердения слоя воскомассы тушки охлаждают в ванне с холодной водой в течение 90-120 с. восковой слой вместе с пером и пухом удаляют в перосъемочных машинах. Использованную воскомассу регенерируют: расплавляют при 90-95 °С и затем центрифугируют для отделения пеньков, пера и пуха. [4, с. 88] Технологические операции на конвейере первичной обработки птицы завершаются отрезанием ног по заплюсневому суставу вручную или с помощью автоматов с дисковыми ножами. 1.3 Совершенствование технологии убоя и первичной переработки сухопутной сельскохозяйственной птицыНа основе выбранной технологии первичной переработки птицы и описания машинно-аппаратурной схемы производства была разработана технологическую схема получения готового продукта. Технологическая схема первичной переработки птицы представлена на странице ХХ Основные преимущества выбранной технологической схемы производства заключаются в обеспечении высокой производительности, благоприятных санитарных условий, экономичность производства, стабильный выпуск продукции гарантируемого качества, низкие энергетические затраты при производстве продукции, низкая себестоимость получаемого продукта, высокие органолептические показатели получаемой продукции и стабильность качества продукции при производстве, высокая автоматизация труда и т.д.  Рис. Технологическая схема первичной переработки птицы ВыводыВ заключение хотелось бы подчеркнуть, что мясо птицы по своему химическому составу и качественным характеристикам соответствует требованиям, предъявленным к диетическим продуктам, поскольку в нем содержится большее число полноценных и усвояемых белков, незаменимые аминокислоты которых находятся в оптимальных соотношениях. Также коллаген соединительной ткани хорошо переваривается. Внутримышечный жир содержится в небольшом количестве в отличие от мяса других убойных животных. К тому же в мясе птицы, особенно в печени, содержится большинство водо- и жирорастворимых витаминов и витаминоподобных соединений. Помимо этого, мясо птицы является поставщиком многих микро- и макроэлементов. Изучив существующую технологию убоя и переработки птицы, имеющиеся исследования по этой тематике, была представлена усовершенствованная технологическая схема переработки птицы. Так, было установлено, что для снижения отрицательного влияния стресса необходимо, начиная с отлова и вплоть до навешивания на конвейер, не допускать чрезмерных физических воздействий, в том числе следует избегать яркого освещения, сильного шума и т.д. Экспериментальными исследованиями установлено, что эффективность электрооглушения птицы определяется силой и частотой тока, а также временем его воздействия. Неблагоприятное воздействие электрического тока промышленной частоты 50 Гц на организм птицы проявляется в судорожном сокращении мышц, в результате появляются кровоподтеки, точечные кровоизлияния, переломы. На основе исследований были установлены режимы оглушения для цыплят-бройлеров - напряжение 45-60 В, частота от 350 до 2000 Гц; кур – напряжение 50-70 В, частота 1200-2000 Гц. Время оглушения 15-25 сек. Шпарка птицы является ответственной технологической операцией переработки птицы, оказывающей влияние на качество обработки и хранения. При жесткой шпарке с поверхности тушек полностью слущивается эпидермис и после охлаждения и замораживания они приобретают розово-красную окраску. Согласно исследованиям, были установлены мягкие режимы шпарки для цыплят-бройлеров: температура воды – 52ºС, продолжительность 3,5÷4 мин; жесткие режимы: температура воды – 58ºС, продолжительность 2÷2,5 мин. Список использованной литературыГОСТ Р 52837-2007 Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия ГОСТ 21784-76 Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические условия Большаков А.С., Рейн Л.М., Янушкин Н.П. Технология мяса и мясопродуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1976. – 401 с. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов: Учебник. — Киев: Фирма «ИНКОС», 2006. - 600 с. Гуринович Г.В., Мышалова О.М. Общая технология мясной отрасли: Лабораторный практикум. - КемТИПП, Кемерово, 2005. - 84 с. Митрофанов Н.С., Плясов Ю.А., Шумков Е.Г. и др. Переработка птицы. - М.: Агропромиздат, 1990. — 303 с.: ил. Мышалова О.М. Общая технология мясной отрасли: Учебное пособие. – Кемерово: ЛМТ КемТИПП, 2004. - 100 с. Переработка мяса птицы / Под ред. Сэмс А.Р.; перевод с англ. под наун. ред. В.В. Гущина. - СПб.: Профессия, 2007. - 432 с. Рейн Л.М., Мищенко Е.П., Грицай Н.П., Хохлова З.В. Технология мясо- и птицепродуктов: Учебник. — М: Пищевая промышленность, 1966. — 512 с. Рогов И.А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и мясопродуктов. — М.: Колос, 2000. - 367 с: ил. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П.Технология мяса и мясных продуктов. Кн. 1. Общая технология мяса: Учебник — М.: КолосС, 2009. — 565 с.: ил. Соколов А.А., Павлов Д.В., Большаков А.С. и др. Технология мяса и мясопродуктов: Учебник / Под общ. ред. А.А. Соколова. - изд. 2-е, перераб. - М.: Пищевая промышленность, 1970. - 740 с. Технология мяса и мясопродуктов / Л.Т. Алехина, А.С. Большаков, В.Г. Боресков и др.; Под. ред. И. А. Рогова. - М.: Агропромиздат, 1988. - 576 с.: ил. Глухов А.Г. Современные технологии убоя и совершенствование первичной переработки скота // Мясные технологии. - № 3 (18), март, 2004. – С. 6-7. Маковеев И.И. Перспективные направления технологии переработки птицы. // Новые мировые тенденции в производстве продуктов из мяса птицы и яиц. Материалы международной научно-практической конференции 17-18 октября 2006 года. – ГУ ВНИИПП, 2006. – С. 3 - 8. Современная техника и технология обработкип тицы / И.И. Маковеев., Н.С. Митрофанов, А.Л. Маковеева, И.Б. Смирнова, Г.В. Чунина // Птица и птицепродукты. - № 5, сентябрь-октябрь, 2009. – С. 28-30. | ||||||||||