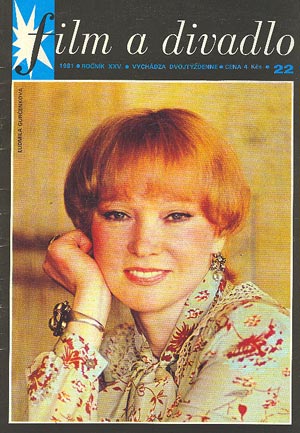

Биография известных людей. Гурченко. Автобиография 1935, 12 ноября

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

|

Автобиография 1935, 12 ноября - День рождения «…Так получилось, что я родилась, и мама школу не закончила. Она стала работать вместе с папой. Мама помогала папе-баянисту проводить массовки и утренники в школах, вечера и праздники на заводах и фабриках… Поэтому, можно сказать, что я родилась в музыкальной семье. А, точнее, я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны – это музыка! Имя свое я получила за два часа до рождения. Испуганный папа отвез маму в роддом. А сам на “нервной почве” побежал в кино. Тогда на экранах с огромным успехом шел американский приключенческий фильм “Акулы Нью-Йорка”…Герой фильма красавец Алан, совершает чудеса – спускается по канату с самолета на крышу несущегося поезда, в котором увозят его похищенную возлюбленную. Прелестную Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме записку: “Лель, детка моя! Если в меня будить орел, назовем Алан. А если девычка, хай будить Люси!” Но в роддоме папе сказали, что такого имени -- Люси - в России нет. Есть имя Людмила Это старое славянское имя. Означает ”людям мила”…И зачитали папе целый список самых модных в то время имен: Кима, Ноябрина, Искра, Владлена, Сталина, Марклена, Октябрина, Мюда… - Як ето Мюда?.. - Международный юношеский день… - Гм…давайте лучше Людмила… ето значить, что усе люди будуть до ней по ласке… Из роддома меня привезли на извозчике. Такси в Харькове в 1935 году были еще редкостью. 1935-1941 - Прекрасное время Меня привезли в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мордвиновскому переулку, № 17. С этой комнатой у меня связаны самые светлые и прекрасные воспоминания в жизни. Комната была подвальной, с одним окном. Я видела в окно только ноги прохожих. Мне было интересно определять по обуви и юбкам своих соседей. Прямо под окном стоял стол. Слева — буфет. В буфете на верхней полке в вазе постоянно лежали конфеты. Я их получала за свои «выступления». А выступала я перед всеми, кто попадал к нам в дом. Папа тут же усаживал гостя. — Ну куда, куда ты бежишь? Ну чиво? Сядь, передохни! Галава ты... Усех дел не переделаишь. Щас тибе моя дочурка концертик устругнеть. И начиналось! Папа ставил стул посередине комнаты, я быстро вскарабкивалась на него, руки назад, глаза широко открыты, улыбка самая веселая. Я все делала так, как учил меня лапа: «Дочурка, глаза распрастри ширей, весело влыбайсь и дуй свое!» Начинала я со стихотворения: Жук-рогач, жук-рогач — Самый первый силач; У него, у жука, На головушке — рога! При этих словах полагалось приставить к вискам два указательных пальца. Гость вежливо улыбался: «Очень мило, очень мило», — и собирался уходить. «Куда ты? Не-е, брат, ще тока начало! Давай, дочурчинка, песенку з чечеточкую!» Это означало, что в конце песни, какой бы она ни была, надо дать «кусок» чечетки. Я хлопала себя почти одновременно по груди, коленям и, выбросив ногу вперед, а руки в стороны, громко выкрикивала: «Х-х-ха!!». Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, Возьми гармонь, играй на все лады, Так играй, чтоб горы заплясали, Чтоб зашумели зеленые сады! Папа на баяне — «тари-дари, дари-дам!» И я свое — «х-х-ха!» После этого гость обязательно смеялся. Больше всех радовался и подыгрывал мне папа: «Не, актрисую будить, точно. Ето як закон! Усе песни на лету береть, як зверь. Ну, вокурат актриса!» Кто бы к нам ни приходил, начиналось так: «Ну, девки, давай скорее на стол, человек у гостях. Лялюша! Давай шевслися чуковней! Штоб усе було як на Первое мая!» У нас в доме все праздники были как Первое мая. Для меня праздник Первое мая был самым веселым. Папа шел на демонстрации впереди колонны с баяном, весь в белом, брезентовые туфли начищались мелом. Мама, в белой юбке, в белой майке и в белом берете, дирижировала хором. Пели все! И я не помню грустных людей, грустных лиц до войны. Я не помню ни одного немолодого лица. Как будто до войны все были молодыми. Молодой папа, молодая мама, молодые все! И я с ними — счастливая, радостная и, как мне внушил мой папа, «совершенно исключительная».  1935-1941 - Война. Жизнь в оккупированном Харькове Было так весело и празднично. Было лето. Наш детский сад на лето переехал в Олынаны, под Харьковом. На всех праздниках в садике я пела, на Новый год была Снегурочкой. Воспитательница говорила папе и маме: «Ваша Люся должна стать актрисой». — «Да! Ета ув обязательном пырядке. Так и будить!» — заверял ее папа. Я была влюблена в мальчика Семочку. На сохранившихся фотографиях мы с ним везде рядом. И вдруг родители срочно увозят нас в Харьков. Еще утром мы были в лесу на прогулке. Нарвали ромашек и сиреневых колокольчиков. А вечером уже оказались дома, и увядший букет лежал на диване... Все оборвалось мгновенно, неожиданно. Всего пять с половиной лет я прожила «до войны»... Так мало! «Война, война, война... Сталин, Россия... фашизм, Гитлер... СССР, Родина...» — слышалось отовсюду. Что такое война? Почему они ее боятся? Мне было очень любопытно — что такое «пострадало от бомбежки?» Как это выглядит? После бомбежки мы с папой пошли в город. — Марк, не бери Люсю. Там могут быть убитые. Зачем ребенку видеть это? — Ребенык, Леля, хай знаить и видить усе. И хорошее и плохое. Усе своими глазами. Жисть есть жисть, моя детка. Мы пошли в центр, на площадь Тевелева. Во Дворец пионеров попала бомба. Середина здания, там, где был центральный вход, разрушена. Окна выбиты. А как же красные пушистые рыбки? Где они? Успели их спасти? Городской пассаж, что напротив Дворца, был разрушен совершенно, и даже кое-где еще шел дым. «Да, усе чисто знесли, зравняли з землею... ах ты мамыньки родныи...» Я так любила ходить в пассаж с мамой! Мне он запомнился как сказочный дворец! Много-много света! И сверкают треугольные флакончики одеколонов: «Аи-Петри», «Жигули», «Кармен»..., их много, бесчисленное количество. И мама счастливая, как на Первое мая! А теперь — бугристая, еще горячая груда кирпичей... От Дворца мы пошли по Сумской улице к нашему дому. Около ресторана «Люкс» лежала раненая женщина. Других, более пострадавших, наверное, уже увезли в больницу. Она лежала на правом боку. Левое плечо у нее было раздроблено, и цветастая кофточка вдавилась внутрь. Широкая белая юбка от ветра поднималась. На ноге, повыше колена, осколком вырвало кусок мяса. От ветра юбка закрыла лицо и видны были только белые трусики. «Товарищи! Кто-нибудь, пожалуйста, поправьте юбку... Как стыдно... Товарищи, дорогие товарищи, пожалуйста... Так стыдно...» — твердила она монотонно. Лицо у нее было совсем серое. Она даже не стонала. Неужели ей не больно? Почему она не кричит? Почему она говорит «товарищи, товарищи»? На своем месте, около моей будущей школы, сидел Андрей, склонив на грудь лохматую голову. Перед ним лежала на тротуаре его потертая кожаная кепка. Его убило осколком в спину. Он так естественно сидел, что никто и не подумал, что он мертв. Сидит нищий и сидит... Андрей был первым человеком в моей жизни, которого я увидела неживым. Как это? Был — и больше нет... «Усе, Лель, Андрей нам усем приказав долго жить... Усю спину ему разворотило. Хай земля ему будет пухом. Эх, браток...» Папа ушел на фронт добровольцем. В первые дни войны его возраст считался непризывным. Тогда мне папа казался молодым и здоровым. Только много позже я узнала от мамы, что он был инвалидом. После работы на шахте у него на животе были две грыжи. Операция не помогла. Он всю жизнь носил бандаж, который сильно вминался в живот с двух сторон. Ему нельзя было поднимать тяжести. Но я помню, как он то и дело поднимал тяжелые вещи (один только баян весил 12 килограммов). После той шахты у него всю жизнь был сильный кашель. Когда он кашлял или смеялся, он всегда придерживал живот. Папа ушел на фронт. Мы с мамой остались в Харькове. Филармония, за которой числились родители, имела строгий лимит на эвакуацию. В первую очередь эвакуировали заводы, фабрики, предприятия... а филармония и, тем более, нештатные работники — позже. Так мы и просидели с мамой на переполненном вокзале с чемоданами и мешками. А потом вернулись домой.  Маме было двадцать четыре года. Она ничего не умела без папы, всего боялась. Когда папа уходил на войну, она была совсем потерянной и все время плакала: — Марк, как же нам быть? Что же делать, Марк? А? Неоставляй нас... Я боюсь... — Не бойсь Лялюша, не бойсь... Ты девка умная, чуковная... Што ж, детка, сделаишь... Жисть есть жисть... Дочурочка тебе поможить... А я не могу больший ждать... Пойду добровольно защищать Родину! Ну, с богум... Папа ушел и унес с собой баян. А вместе с ним унес самые прекрасные песни, самый светлый праздник — Первое мая, самое лучшее в жизни время. Время — «до войны». Я стояла на балконе и часами наблюдала за жизнью немецкой части. Утром они делали зарядку, бегали по кругу. Через год я поступила в школу. На уроках физподготовки я бегала по этому же кругу десять лет. Потом всю часть выстраивали, читали приказы, распоряжения. Половина немцев уезжала до обеда. Возвращались грязные, в грязной спецодежде, опять выгружали из машин металлические части, детали. Ели они три раза в день из котелков, прямо во дворе. Там же стоял большой котел на колесах. Вечером немцы пели, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Они очень бурно и громко смеялись. Смешно им было все. Иначе откуда столько смеха? Тогда я впервые услышала звук губной гармошки, и не могла понять и разглядеть, что же издает такой неполноценный звук. Вдруг один немец понес свой котелок куда-то в сторону. Куда? Я так свесилась с балкона, что чуть не свалилась... И увидела как он выливает из своего котелка суп в кастрюльку подбежавшей к нему девочки. Я скатилась с четвертого этажа и понеслась туда, где только что видела девочку. Там стояла толпа детей с кастрюлями. Проход на территорию части был закрыт железными трубами, но кто-то в одном месте их раздвинул. Через эту лазейку южно было проникнуть во двор, поближе к котлу на колесах. Можно поискать того «доброго» немца, который включил приемник-Вечером я уже была в толпе детей. Для первого раза взяла самую маленькую кастрюльку. Папа мне говорил с детства: «Ничего не бойся, дочурка. Не бойсь. Дуй свое. Актриса должна «выделиться». Хай усе мол-чагь, ждуть, а ты «выделись» ув обязательном порядке... Ето, дочурочка, такая профессия, детка моя...» Долго стоять молча, выпрашивать жалким взглядом? Нет. Надо заработать! Надо «выделиться». А как хочется есть! А какой запах!. Я и сейчас его ощущаю. Густой фасолевый суп! От ожидания чего-то неизвестного всю меня трясло. Я не знала, что сейчас сделаю. Но что-то сделаю. Это точно. Немцы получили ужин. Стали есть. Смолкли разговоры. Только аппетитное чавканье... Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой! Голос мой дрожал. Я давно не пела во все горло. А мне так необходимо было сейчас петь! Петь! Петь!  С разных концов двора раздались нестройные аплодисменты. И этого было предостаточно... Ах так? Так нате вам еще! Только спокойно! Цу грюнст нихт нур цур зоммерцайт, Нейн, аух им винтер, венн эс шнайт, О, таннэнбаум, о, таннэнбаум, Ви грюн зинд дайнэ блэттэр... Несколько немцев подошли к железным трубам, чтобы посмотреть на русскую девочку, которая хоть и неправильно, но пела на их языке... Домой я принесла полную, до краев, кастрюльку вкусного, жирного фасолевого супа! Ничего! Завтра возьму кастрюльку побольше! Мы втроем съели этот суп. Я знала, что теперь я маму голодной не оставлю. Я тоже вышла на работу. Вскоре при моем появлении немцы оживлялись и называли меня Лючия. Я тоже разобралась: кто злой, кто добрый, а кому лучше на глаза не попадаться. Заметила, что лучше общаться со старыми. Старые — это тридцать-тридцать пять лет. Молодых было заметно меньше. Может, потому, что это была ремонтная часть. Но молодые были очень злые. Некоторые из них проносили мимо детей котелок и демонстративно выливали суп в бак с мусором. 1943, 23 августа - Новая жизнь 23 августа 1943 года в наш город Красная Армия. Начиналась новая жизнь! Это была совершенно другая армия. Не верилось, что за полгода может произойти такое перерождение. По нашей Клочковской к центру города опять шли войска. Наша Красная Армия! Да... Вот это армия! Танки, машины, солдаты в новой форме с иголочки, в скрипучих сапогах. Это вам не валенки по мокрому снегу "хлюп-хлюп", как тогда в феврале. Взрослые говорили, что это наши новые "моторизованные части". В августе акация не цветёт, но второе освобождение Харькова у меня почему-то связано с вкусом и запахом акации. Отовсюду жители несли солдатам большие букеты розовой и белой акации. В Харькове ее очень много. Она сладкая, особенно розовая. Я знаю. Когда хотелось есть, прекрасно "шла" и акация. Солнце и запах акации стояли над нашим освобожденным городом. Мне посчастливилось доехать на танке аж до площади Тевелева, прямо на пушке! Теперь уже никогда не будет комендантского часа, не будут никого казнить, люди перестанут бояться друг друга, теперь погнали немцев! И я скоро пойду в школу и буду учиться! А главное - теперь мой папа сможет нам наконец-то прислать письмо. Ведь теперь вся страна будет знать, что Харьков освобожден 1 сентября 1943 года я пошла в школу. Ровно за неделю школу почистили, помыли, сформировали классы. Парт не было, досок не было, книжек и тетрадей не было, мела не было, а учеба началась! Это была украинская школа. Ближайшая русская школа находилась от нас за четыре квартала. А эта, № 6, -- во дворе, прямо под балконом. И мы с мамой решили, что я буду учиться в украинской. Все предметы велись на украинском языке. На первых порах я вообще ничего не понимала, что говорит учительница. Многие украинские слова вызывали в классе дружный смех. А потом, со временем, мы разобрались и полюбили этот язык. Требования и правила в школах тогда еще были нестрогими. И уроки я готовила очень редко или вообще не готовила. Моя мама устроилась в кинотеатр имени Дзержинского работать ведущей "джаз-оркестра", который играл публике перед сеансом. И я после школы - в кино. С собой приводила полкласса. Фильмов было мало. Их так подолгу крутили, что, бывало, один и тот же фильм мы смотрели раз по пятьдесят! Сколько раз я видела фильм "Аринка", "Иван Грозный", "Истребители", "Два бойца" и, конечно, "Большой вальс"! Вот откуда тетя Валя напевала свои вальсы. Я знала не только песни из всех этих фильмов, не только все диалоги, от "гм" до "апчхи", - я знала всю закадровую музыку. Она ночами звучала в ушах. Я ворочалась, я не могла заснуть. Ну как можно спать после "Большого вальса"? Первый раз после этого фильма я поняла, что мама была права, когда говорила папе, что "Люся девочка некрасивая". Да, она права. Все так. Карла Доннер мне показалась такой чудесной! Я поняла несовместимость своих "полетов" и реального отражения в зеркале. На время я даже перестала подходить к нашему "волнистому" зеркалу. Мне было достаточно того, что у меня все пело внутри. Я переносилась в атмосферу вальса, оркестра, скрипок, я была влюблена в "красивого чернявого орла" Штрауса, танцевала с ним в белой шляпе и пела высоким голосом Карлы Доннер. На уроках класс хохотал, а потом все дружно замирали, глядя меня. Я просыпалась. "Что случилось? Почему смотрят на меня?". Доносился голос учительницы: "Гурченко! А ну выйдить из класу. Там у коридори соби и доспиваетэ. Шо воно такэ? Стрыбае, спивае..." Я пела... А я и не почувствовала. 1944, осень - Музыкальная школа Осенью 1944 года в моей жизни произошло знаменательное событие — я поступила в музыкальную школу имени Бетховена. Папа прислал посылку, в ней «для дочурки» юбочка в складку со шлейками, блестящая крепсатиновая кофточка, рукава фонариком. Мама на меня все это надела, а на голове завязала огромный белый бант. Такую нарядную и привели меня на экзамен в музыкальную школу. Когда мы появились, в коридоре уже было много детей с родителями. Мы заняли очередь, и я стала изучать детей, гадая, кто на что способен. Прозвенел колокольчик, и нас впустили в экзаменационный зал. За большим столом сидели учителя во главе с директором школы Николаем Николаевичем Хлебниковым. Набирались классы по фортепиано и класс «по охране детского голоса». В него-то я и поступила. На экзамене дети должны были: 1. Что-нибудь спеть. 2. Повторить музыкальную фразу, которую играли на рояле. 3. Отбить в ладоши предлагаемый ритм. Вот и все. А я так нервничала! Но что дети пели! — и «В лесу родилась елочка», и «Мы едем, едем, едем в далекие края». А некоторые были такие стеснительные и зажатые, что из них чуть ли не клещами вытягивали «Чижика-пыжика». Я ждала своей очереди. Меня бил озноб от нетерпения и возмущения. Как можно петь такую чушь? Ведь это поют в три года. Есть столько прекрасных сложных песен. В девять лет их пора бы уже знать. Мы с мамой подошли к роялю. — Что ты нам споешь, девочка? — А что пожелаете. Могу спеть патриотическую, могу лирическую, о любви — какую скажете. Могу исполнить песню с жестикуляцией... — С чем? — С жестикуляцией. Все оживились. — Ну-ка, ну-ка, интересно, интересно... Я откашлялась, как это делают профессиональные певицы, и запела «Про Витю Черевичкина» Учителя рыдали от смеха, глядя на мою «жестикуляцию». А я ни на кого не смотрела, «дула свое». А потом, не дав им опомниться, запела самую взрослую песню — «Встретились мы в баре ресторана»: «Где же ты теперь, моя Татьяна, моя любовь и наши прежние мечты...» В музыкальную школу меня приняли безоговорочно. Экзамен прошел на «ура!» Но чтобы мама меня похвалила... — Вот последнюю песню ты зря пела, Люся. Это совсем не детская песня. Надо было тебе сообразить... все шло ничего, а это зря. — Мам, ну меня же приняли! А ты видела, как все собрались, а ты видела, как все слушали? Нет, ты скажи, ты видела? Ты видела или нет? — Еще бы не слушать! Так и детей распугаешь. |