В12 ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. B12 ФОЛИЕВО-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. B12 фолиеводефицитная анемия

Скачать 185.73 Kb. Скачать 185.73 Kb.

|

|

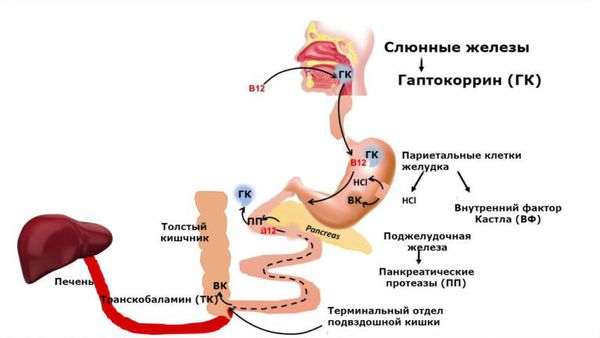

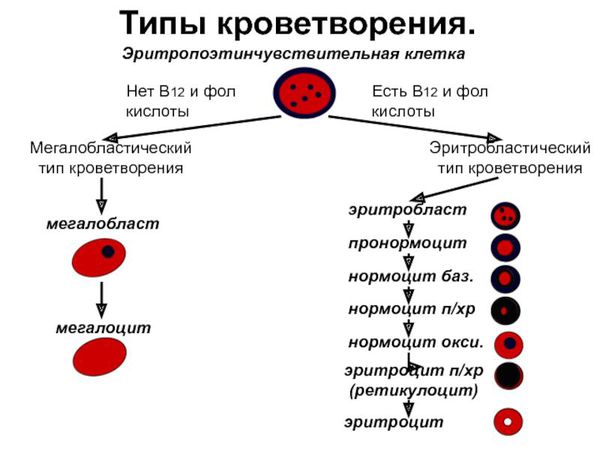

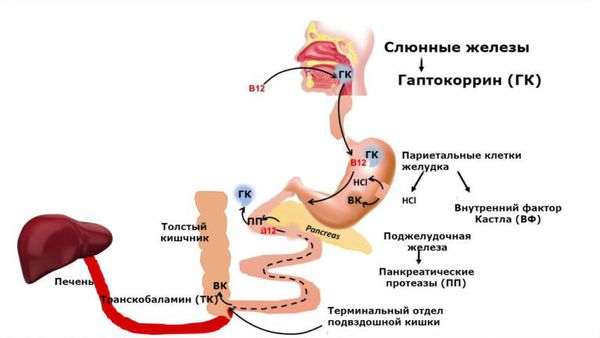

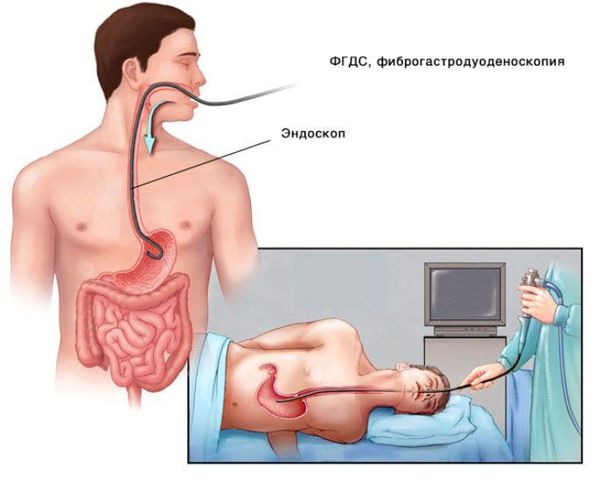

В12-дефицитная анемия – гиперхромная макроцитарная анемия, развивающаяся вследствие дефицита поступления цианкобаламина или нарушения его метаболизма. Министерство Здравоохранения Азербайджанской Республики Бакинский Медицинский колледж №1 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: B12 ФОЛИЕВО-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ Отделение: Сестринское дело Группа, курс: 526/3 Студентка: Асланова Товуз Преподаватель: Абдуллаева Роксана Баку 2022 СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 3 B12 ФОЛИЕВО-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 3 ЭТИОЛОГИЯ 4 ДИАГНОСТИКА 11 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 12 ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХ 12 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 13 ПРОФИЛАКТИКА 13 ЛЕЧЕНИЕ 14 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 14 ВВЕДЕНИЕВитамин-В12-дефицитная анемия (анемия Аддисона-Бирмера, пернициозная анемия) – это подавление нормального кроветворения в связи с нехваткой витамина В12. В организме любого человека должно содержаться определённое количество витамин. Недостаток того или иного элемента приводит к своим последствиям. Некоторые протекают незаметно, другие – перерастают в серьёзные заболевания.  Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения. Например, печень, мясо и другие. За счёт их регулярного потребления поддерживается определенный уровень В12. Однако все полезные вещества из организма удаляются естественным путём, после чего требуется их новое поступление. Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения. Например, печень, мясо и другие. За счёт их регулярного потребления поддерживается определенный уровень В12. Однако все полезные вещества из организма удаляются естественным путём, после чего требуется их новое поступление.Болезнь, описанная Addison в 1855 г. и Biermer в 1868 г., приобрела известность среди врачей как пернициозная анемия, т. е. болезнь гибельная, злокачественная. Лишь в 1926 г. в связи с открытием печеночной терапии пернициозной анемии было опровергнуто господствовавшее в течение столетия представление об абсолютной неизлечимости этого заболевания. B12 ФОЛИЕВО-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯБолезнь Аддисона – Бирмера представляет собой B12 – авитаминоз. B12 – дефицитные анемии возникают вследствие недостатка в организме антианемического фактора (гемопоэтина), необходимого для нормального созревания эритроцитов. Антианемическим фактором является витамин B12. Этот витамин представляет собой так называемый внешний фактор, который, соединяясь с «внутренним фактором», образует гемопоэтин. «Внутренний» фактор – копротеин – содержится в нормальном желудочном соке. При анемии Аддисона – Бирмера гастромукопротеин в желудочном соке отсутствует, а без него витамин B12, поступающей с пищей, разрушается кишечной флорой и не усваивается организмом. В результате возникает B12 – авитаминоз. Витамин B12 влияет на процессы кроветворения не непосредственно, а через фолиевую кислоту, в связи с чем анемия называется B12 (фолиево) – дефицитной. Эта анемия наблюдается при атрофии слизистой оболочки желудка, резекциях желудка, раке и полипозе желудка, инвазии широким лентецом, который поглощает витамин B12, при беременности, когда происходит повышенное расходование витамина B12. ЭТИОЛОГИЯАнемия может развиваться при нарушении усвояемости витамина В12. Основные причины – нарушение работы ЖКТ. Часто анемия развивается с элементарным не поступлением витаминов в организм. Например, при строгом вегетарианстве, когда продукты животного происхождения полностью исключаются. Заболевание может развиваться у беременных, раковых больных, когда необходимость в нем возрастает в несколько раз. Если развитие заболевания происходит в связи с нарушением нормальной работы ЖКТ, то это связано: с сопутствующими заболеваниями желудка; с проблемами тонкого кишечника, например, наличие глистов; по причине употребления противосудорожных средств или контрацептивов. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ На вскрытии обнаруживают малокровие всех органов, гемосидероз миокарда, печени, почек, костного мозга, головного и спинного мозга. В желудке отмечается атрофия слизистой оболочки и её желез. Костный мозг гиперплазирован, в селезёнке и лимфатических узлах определяются очаги экстрамедуллярного кроветворения (скопления эритробластов и мегалобластов). КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНАОбычно заболевают лица старше 40 лет. Клиническая картина болезни определяется по следующим критериям: нарушения со стороны пищеварительного тракта; нарушения со стороны кроветворной системы; нарушения со стороны нервной системы. Симптомы болезни развиваются незаметно. Обнаруживается желудочная ахилия, а в редких случаях отмечаются изменения со стороны нервной системы.  В начале болезни появляется нарастающая физическая и психическая слабость. Больные быстро утомляются, жалуются на головокружение, головные боли, шум в ушах, «летающие мушки» в глазах, а также на одышку, сердцебиение при малейших физических напряжениях, потерю аппетита, тошноту, сонливость в течение дня и ночную бессонницу. Затем присоединяются диспепсические явления (анорексия, поносы), и больные обращаются к врачу уже в состоянии значительной анемизации. В начале болезни появляется нарастающая физическая и психическая слабость. Больные быстро утомляются, жалуются на головокружение, головные боли, шум в ушах, «летающие мушки» в глазах, а также на одышку, сердцебиение при малейших физических напряжениях, потерю аппетита, тошноту, сонливость в течение дня и ночную бессонницу. Затем присоединяются диспепсические явления (анорексия, поносы), и больные обращаются к врачу уже в состоянии значительной анемизации.При осмотре выявляется бледность кожных покровов с лимонно – жёлтым оттенком. Весьма характерен блестящий язык – «полированный». Вместе с жжением языка этот симптом типичен для анемии Аддисона – Бирмера. Пальпаторно определяется умеренное увеличение печении и селезёнки. На верхушке сердца выслушивается систолический шум. При гастроскопии и гастробиопсии обнаруживается атрофия слизистой оболочки желудка. Атрофия нередко сочетается полипозом желудка. Общее количество желудочного сока уменьшено, а пепсин вообще не определяется. Для анемии Аддисона – Бирмера характерен фуникулярный миелоз – поражение задних боковых столбов спинного мозга. Фуникулярный миелоз выражается болями, парестезиями, снижением сухожильных рефлексов, развитием атаксии, параплегиями и расстройствами функций тазовых органов. У других больных вначале возникают боли и жжение в языке, и они обращаются к специалистам по болезням полости рта. В этих случаях одного осмотра языка, обнаруживающего признаки типичного глоссита, достаточно для постановки правильного диагноза; последний подкрепляется анемичным видом больного и характерной картиной крови. Симптом глоссита весьма патогномоничен, хотя и не строго специфичен для болезни Аддисона—Бирмера. Сравнительно редко, по данным различных авторов в 1—2% случаев, пернициозная анемия начинается с явлений стенокардии, провоцированной аноксемией миокарда. Иногда болезнь начинается как нервное заболевание. Больных беспокоят парестезии — чувство ползания мурашек, онемения в дистальных отделах конечностей или боли корешкового характера. Внешний вид больного в период обострения болезни характеризуется резкой бледностью кожи с лимонно-желтым оттенком. Склеры субиктеричны. Часто покровы и слизистые более желтушны. На лице иногда наблюдается коричневая пигментация в виде «бабочки» — на крыльях носа и над скуловыми костями. Лицо одутловатое, довольно часто отмечается отечность в области лодыжек и стоп. Больные обычно не бывают истощены; напротив, они хорошо упитаны и склонны к ожирению. Печень почти всегда увеличена, достигая иногда значительных размеров, нечувствительна, мягкой консистенции. Селезенка более плотной консистенции, обычно с трудом пальпируется; редко наблюдается спленомегалия.  Классический симптом — глоссит Хантера — выражается в появлении на языке ярко-красных участков воспаления, весьма чувствительных к приему пищи и лекарств, особенно кислых, вызывающих у больного чувство жжения и боли. Участки воспаления чаще локализуются по краям и на кончике языка, но иногда захватывают весь язык («ошпаренный язык»). Нередко на языке наблюдаются афтозные высыпания, иногда трещины. Подобные изменения могут распространяться на десны, слизистую щек, мягкого неба, а в редких случаях и на слизистую глотки и пищевода. В дальнейшем воспалительные явления стихают и сосочки языка атрофируются. Язык становится гладким и блестящим («лакированный язык»). Аппетит у больных капризен. Иногда отмечается отвращение к пище, особенно к мясу. Больные жалуются на чувство тяжести в подложечной области, обычно после еды. Рентгенологически часто определяют сглаженность складок слизистой желудка и ускоренную эвакуацию. Гастроскопия выявляет гнездную, реже тотальную атрофию слизистой желудка. Характерным симптомом является наличие так называемых перламутровых бляшек — блестящих зеркальных участков атрофии слизистой, локализующихся главным образом на складках слизистой желудка. Анализ желудочного содержимого, как правило, обнаруживает ахилию и повышенное содержание слизи. В редких случаях содержатся в небольшом количестве свободная соляная кислота и пепсин. Со времени введения в клиническую практику пробы с гистамином случаи пернициозной анемии с сохранившейся свободной соляной кислотой в желудочном соке стали встречаться чаще. Проба Зингера — крысоретикулоцитарная реакция, как правило, дает отрицательный результат: желудочный сок больного пернициозной анемией при подкожном введении крысе не вызывает у нее повышения количества ретикулоцитов, что говорит об отсутствии внутреннего фактора (гастромукопротеина). Железистый мукопротеин не обнаруживается и при специальных методах исследования. Гистологическое строение слизистой желудка, полученной путем биопсии, характеризуется истончением железистого слоя и уменьшением самих желез. Главные и обкладочные клетки атрофичны и замещены слизистыми клетками. Указанные изменения наиболее выражены в фундальном отделе, но могут захватывать и весь желудок. Условно различают три степени атрофии слизистой: при первой степени отмечается простая ахлоргидрия, при второй — исчезновение пепсина, при третьей — полная ахилия, включая отсутствие секреции гастромукопротеина. При пернициозной анемии наблюдается обычно третья степень атрофии, однако бывают и исключения. Желудочная ахилия, как правило, сохраняется и во время ремиссии, приобретая тем самым известную диагностическую ценность в этом периоде. Глоссит в течение ремиссии может исчезать; его появление предвещает обострение болезни. Ферментативная деятельность кишечных желез, так же, как и поджелудочной железы, понижена. В периоды обострения болезни наблюдаются иногда явления энтерита с обильными, интенсивно окрашенными испражнениями, что обусловливается повышенным содержанием стеркобилина — до 1500 мг в суточном количестве. В связи с анемией развивается аноксическое состояние организма, что в первую очередь отражается на системе органов кровообращения и дыхания. Функциональная недостаточность миокарда при пернициозной анемии обусловливается нарушенным питанием сердечной мышцы и ее жировой дегенерацией. На электрокардиограмме можно отметить симптомы ишемии миокарда — отрицательный зубец Т во всех отведениях, низкий вольтаж, уширение желудочкового комплекса. В период ремиссии электрокардиограмма приобретает нормальный вид. Температура в период рецидива нередко повышается до 38°С и более высоких цифр, но чаще бывает субфебрильной. Повышение температуры в основном связано с процессом усиленного распада эритроцитов. Весьма важны в диагностическом и прогностическом отношении изменения со стороны нервной системы. Патоморфологической основой нервного синдрома являются дегенерация и склероз задних и боковых столбов спинного мозга, или так называемый фуникулярный миелоз. Клиническая картина этого синдрома складывается из сочетаний спастического спинального паралича и табетических симптомов. К первым относятся: спастический парапарез с повышенными рефлексами, клонусами и патологическими рефлексами Бабинского, Россолимо, Бехтерева, Оппенгейма. К симптомам, симулирующим спинную сухотку («псевдотабес»), относятся: парестезии (ощущение ползания мурашек, онемение дистальных отделов конечностей), опоясывающие боли, гипотония и понижение рефлексов вплоть до арефлексии, нарушение вибрационной и глубокой чувствительности, сенсорная атаксия и расстройство функции тазовых органов. Иногда доминируют симптомы поражения пирамидных путей или задних столбов спинного мозга; в последнем случае создается картина, напоминающая табес. При тяжелейших, редко встречающихся формах заболевания развивается кахексия с параличами, полной потерей глубокой чувствительности, арефлексией, трофическими расстройствами и расстройствами функции тазовых органов (наше наблюдение). Чаще приходится видеть больных с начальными явлениями фуникулярного миелоза, выражающимися в парестезиях, корешковых болях, легких нарушениях глубокой чувствительности, неуверенной походке и незначительном повышении сухожильных рефлексов. Реже наблюдаются поражения черепных нервов, главным образом зрительного, слухового и обонятельного, в связи с чем появляются соответствующие симптомы со стороны органов чувств (потеря обоняния, понижение слуха и зрения). Характерным симптомом является центральная скотома, сопровождающаяся потерей зрения и быстро исчезающая под влиянием лечения витамином B12. У больных пернициозной анемией встречается и поражение периферического нейрона. Данная форма, обозначаемая как полиневритическая, обусловлена дегенеративными изменениями различных нервов — седалищного, срединного, локтевого и др. или отдельных нервных веточек. Наблюдаются и нарушения психики: бредовые идеи, галлюцинации, иногда психотические явления с депрессивными или маниакальными настроениями; в пожилом возрасте чаще встречается деменция. В период тяжелого рецидива болезни может наступить коматозное состояние (coma perniciosum) — потеря сознания, падение температуры и артериального давления, одышка, рвота, арефлексия, непроизвольное мочеиспускание. Между развитием коматозных симптомов и падением количественных показателей красной крови нет строгого соотношения. Иногда больные с 10 единицами гемоглобина в крови не впадают в состояние комы, иногда же кома развивается при 20 единицах и более гемоглобина. В патогенезе пернициозной комы главную роль играет быстрый темп анемизации, приводящей к резкой ишемии и гипоксии центров головного мозга, в частности области III желудочка (А. Ф. Коровников). Основным признаком является гиперхромная анемия мегалобластического типа. Содержание гемоглобина снижено, но количество эритроцитов уменьшается ещё больше. В связи с этим цветовой показатель составляет 1,4 – 1,5. Количество эритроцитов уменьшено до 1,0·  Картина крови характеризуется макроцитозом, т. е. преобладают крупные эритроциты диаметром 12 – 15 мкм. Отмечаются анизоцитоз, пойкилоцитоз, шизоцитоз. По мере прогрессирования анемии появляются мегалобласты различной степени зрелости. Содержание лейкоцитов уменьшено, особенно нейтрофилов. Наблюдается эозинопения, тромбоцитопения. Картина крови характеризуется макроцитозом, т. е. преобладают крупные эритроциты диаметром 12 – 15 мкм. Отмечаются анизоцитоз, пойкилоцитоз, шизоцитоз. По мере прогрессирования анемии появляются мегалобласты различной степени зрелости. Содержание лейкоцитов уменьшено, особенно нейтрофилов. Наблюдается эозинопения, тромбоцитопения. В пунктате костного мозга количество клеток красного ростка значительно увеличено. Мегалобластическое кроветворение преобладает над нормобластическим. Количество мегалобластов достигает 60% и более. В пунктате появляются мегалобласты разнообразных видов. Когда преобладают базофильные мегалобласты, костный мозг становится синим. Нарушается не только эритропоэз, но и лейкопоэз. Течение анемии Аддисона – Бирмера цикличное. Периоды ремиссий сменяются периодами обострений. В далекозашедших случаях развивается кома, протекающая с потерей сознания, арефлексией, снижением артериального давления, непроизвольным мочеиспусканием. ДИАГНОСТИКАВитамин-в12-дефицитная анемия протекает на мегалобластическом уровне. Как это выглядит: вырабатываются эритроциты, которые имеют увеличенный размер и укороченный срок жизни; в центре клеток нет просветления, окрас равномерный; форма становится похожей на грушу или овал; наблюдаются тельца Жолли и кольца Кабо.  В крови присутствуют также нейтрофилы, которые имеют гигантские размеры. Эозинофилов и базофилов становится очень мало, вплоть до их полного отсутствия. Все это выявляется простым анализом крови. С уменьшением концентрации билирубина может отмечаться небольшая желтушность кожи и склер глаз. В крови присутствуют также нейтрофилы, которые имеют гигантские размеры. Эозинофилов и базофилов становится очень мало, вплоть до их полного отсутствия. Все это выявляется простым анализом крови. С уменьшением концентрации билирубина может отмечаться небольшая желтушность кожи и склер глаз.Исследования: общий анализ мочи на наличие уробилина; общий анализ крови; обязательно выполняется пункция костного мозга для установления полной картины течения заболевания. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕВ период ремиссии больные должны находиться на диспансерном учёте. С целью профилактики рецидивов вводят витамин B12 2 раза в месяц по 100 – 200 мкг. В весенние и осенние месяцы, когда рецидивы учащаются, инъекции производят 1 раз в неделю. Необходимо периодически производить рентгенологическое исследование желудка и гастроскопии с целью исключения рака, который нередко осложняет течение заболевания. Наиболее эффективным средством при злокачественном малокровии является витамин B12. Введение 100 – 200 мкг препарата повторяют через 2 – 3 дня. В период обострения препарат в этой дозе вводят ежедневно в течение 3 – 4 дней, а затем через 1 – 2 дня до наступления ремиссии. При наличии фуникулярного миелоза дозу повышают до 1000 мкг, назначают также витамин B1. В случае развития комы показано немедленное переливание крови (около 200 мл) или эритроцитарной массы с ударными дозами витаминами B12 (500 – 1000 мкг). ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХГиперхромная пернициозная анемия беременных обычно развивается на 4-м месяце беременности и достигает своего развития на 5-6 месяце. В этот период эмбриональное кроветворение в печени плода исчезает и затемняется нормобластическим. Это приводит к истощению антианемических резервов в организме матери. Когда эти резервы исчерпаны, развивается пернициозная анемия. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Клиническая картина отличается от проявлений анемии Аддисона – Бирмера. Фуникулярный миелоз развивается только при повторных рецидивах анемии. В периферической крови снижается количество эритроцитов и гемоглобина. Цветовой показатель 1,1 – 1,2. Выявляется нейтрофильный лейкоцитоз. В пунктате костного мозга определяется макронормобластический тип кроветворения. При дальнейшем развитии отмечается небольшое количество мегалобластов. Если терапия начала своевременно, то анемия прогрессирует и может наступить кома. При разрешении беременности обычно анемия проходит. Клиническая картина отличается от проявлений анемии Аддисона – Бирмера. Фуникулярный миелоз развивается только при повторных рецидивах анемии. В периферической крови снижается количество эритроцитов и гемоглобина. Цветовой показатель 1,1 – 1,2. Выявляется нейтрофильный лейкоцитоз. В пунктате костного мозга определяется макронормобластический тип кроветворения. При дальнейшем развитии отмечается небольшое количество мегалобластов. Если терапия начала своевременно, то анемия прогрессирует и может наступить кома. При разрешении беременности обычно анемия проходит. ПРОФИЛАКТИКАПрофилактика обострений пернициозной анемии сводится к систематическому введению витамина B12. Сроки и дозировки устанавливаются индивидуально. Учитывая возрастные особенности (обычно пожилой возраст больных), — атрофический гастрит, рассматриваемый как преканкрозное состояние, необходимо проявлять по отношению к каждому больному пернициозной анемией разумную онкологическую настороженность. Больные пернициозной анемией подлежат диспансерному наблюдению с обязательным контролем крови и рентгеновским исследованием желудочно-кишечного тракта не реже одного раза в год (при наличии подозрений — чаще). ЛЕЧЕНИЕЛечение пернициозной анемии беременных проводится по тем же принципам, что и анемии Аддисона – Бирмера. Парентерально вводят витамин B12 по 100 – 200 мкг в день, фолиевую кислоту по 0,15 г в день. Переливание крови или эритроцитарной массы показано при коматозном или прекоматозном состоянии. При прогрессировании процесса показано прерывание беременности. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫВ.М. Боголюбов, Внутренние болезни: [Для фельдшера., акушер., сан. -фельдшер. отделений мед. училищ] / В. М. Боголюбов. - М.: Медицина, 1983. - 528 с. под ред. Н. Н. Мамаева, С. И. Рябова, Гематология: руководство для врачей / – СПб.: Спец Лит, 2008. — 543 с.: ил. А. Г. Румянцев, А. А. Масчан, Е. В Жуковская, Детская гематология — М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 656 с.: ил. Е. А. Лукина., А. Г. Румянцев. Клинические рекомендации: B12-дефицитная анемия / ред. совет: [и др.]. — Москва: 2020. — 28 с.: табл. В. С., Шамрай Терентьев В. П. Анемии: железодефицитная, B12-дефицитная и анемия хронических заболеваний. Информационное письмо для врачей-гематологов, терапевтов, врачей-интернов и врачей-ординаторов. — Ростов-на-Дону, 2013. — 20 с. М. О. Егорова., Н. В. Цветаева, Е. А. Сухачева, Е. Н. Комолова. Практические рекомендации по скрининговой лабораторной диагностике анемии. Гематология и трансфузиология. — 2011. — № 56(5). — С. 24-36. |