Проект Театр без занавеса (о драматурге И. Сургучёве). Проект Театр без занавеса 2 место. Бабенко владлена николаевна

Скачать 3.62 Mb. Скачать 3.62 Mb.

|

1 2 Отечество – 2021 Министерство просвещения Российской Федерации Министерство образования Ставропольского края Районный слёт участников туристско- краеведческого движения «Отечество»  НАПРАВЛЕНИЕ «Литературное краеведение» НАПРАВЛЕНИЕ «Литературное краеведение»БАБЕНКО ВЛАДЛЕНА НИКОЛАЕВНА Муниципальное казённое общеобразовательное учреж деяние средняя общеобразовательная школа № 5,9 кл. Руководитель: учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 5 Григорьева Надежда Николаевна ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ТЕАТР БЕЗ ЗАНАВЕСА (К 140 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ И.Д. СУРГУЧЁВА)  с. Подлесное, 2021 Оглавление стр.

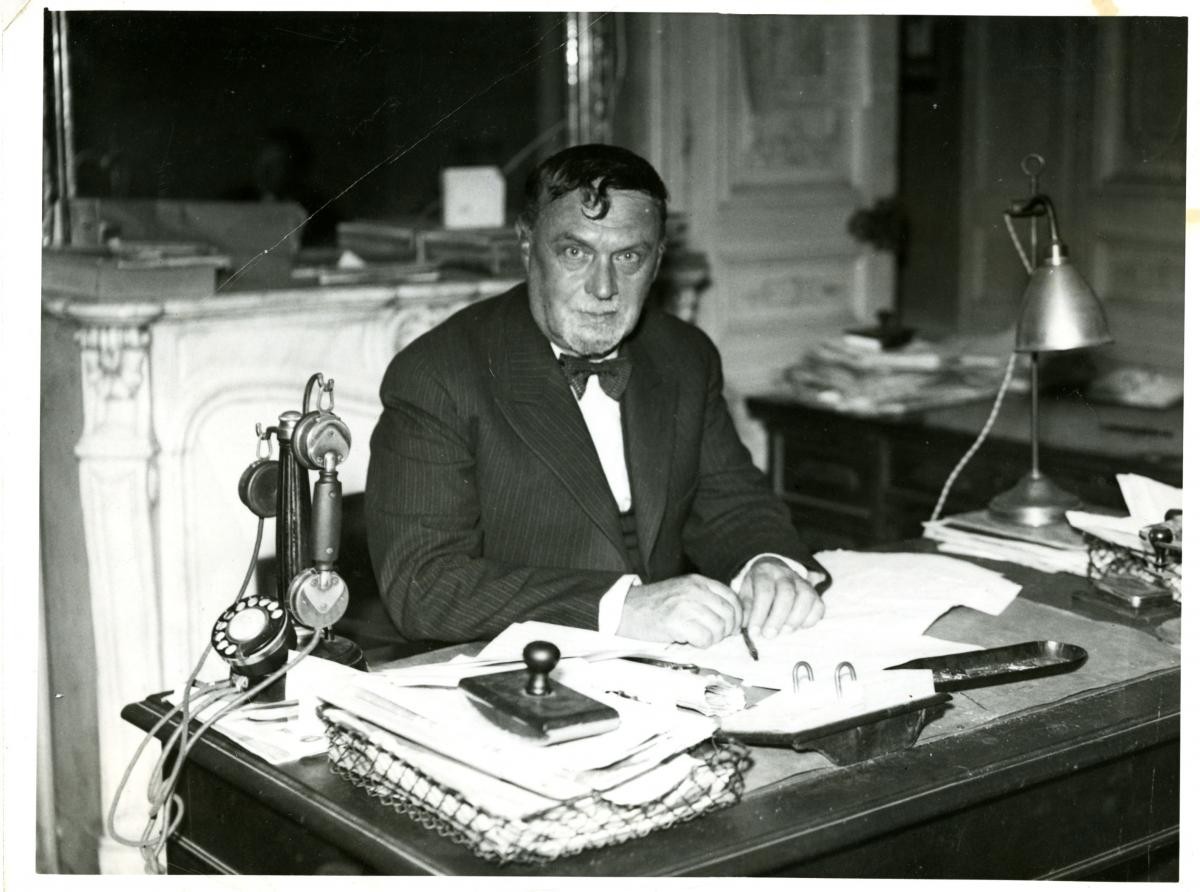

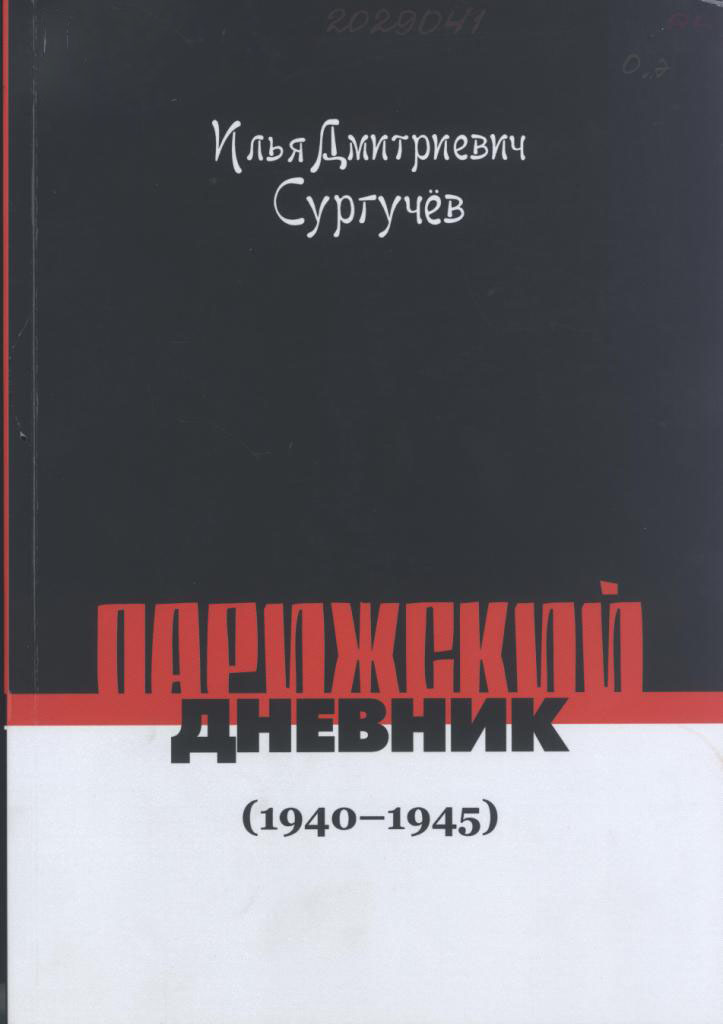

Введение Постановка проблемы. Имя нашего земляка Ильи Сургучева, чьи произведения в начале XX века печатались в столичных журналах наряду с рассказами и повестями И. Бунина, Л. Андреева, М. Горького и других выдающихся русских писателей, долгое время было не знакомо современным читателям. Его имя было вычеркнуто из истории города Ставрополя, региона, из русской литературы; название рассказов, повестей, пьес писателя запрещалось упоминать даже в энциклопедических изданиях. Почему же прозаик и драматург И. Д. Сургучев, имя которого было на слуху в широких литературных кругах, оказался забыт и безызвестен на многие десятилетия? Цель: знание и осмысление исторических фактов, поучительных для современной российской жизни, особенно в таком многонациональном и полиэтническом регионе, как Северный Кавказ. Задачи: усилить интерес к творчеству И.Д. Сургучёва; постичь творческую индивидуальность драматурга; определить роль Сургучева в истории театра русского зарубежья. Актуальность выбранной темы. В конце 2019 года на встрече с главами государств СНГ Президент России Владимир Путин прочитал целую лекцию о причинах начала Второй мировой войны. Это беспрецедентное событие не было рутинным дипломатическим жестом или случайным обращением к сложной исторической теме. Напротив, подробный разбор роли западноевропейских политиков в умиротворении Германии и сотрудничестве с Гитлером потребовался в связи с растущими попытками современных европейских лидеров переписать историю. Причем попыткам переписать эту историю так, что именно СССР несет чуть ли не большую ответственность за развязывание войны, чем фашистская Германия. Что это если не прямая атака на современную Россию, ее историю и вклад в спасение мира от «коричневой чумы»? Сегодня тема исторической памяти опять оказалась на повестке дня российской политики, но уже при обсуждении новых поправок в Конституцию РФ. В проекте изменений основного закона есть слова о том, что Россия является правопреемником Союза ССР, сохраняет преемственность в развитии Российского государства, чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды. 1 Произведения выдающегося ставропольского писателя Ильи Дмитриевича Сургучева возвратились к читателям всего несколько десятилетий назад. После снятия запретов одним из первых о нем напомнил журналист, литературовед Ефим Кабаченко, который выпустил в 1961 году брошюру «Творчество писателей Ставрополья». Позже, благодаря большой исследовательской работе библиографа Ставропольской краевой научной библиотеки имени М. Лермонтова Людмилы Орудиной, читатели узнали о повести «Губернатор» и ее авторе. В 1983 году Ставропольское книжное издательство выпустило это произведение 30-тысячным тиражом. Л.Г. Орудина, автор вступительной статьи, была знакома с потомками писателя и вела поиски информации вместе с его зятем – Николаем Ильинским. Судьбой И.Д. Сургучева и его наследия интересовался также известный ставропольский краевед Герман Беликов. Свой вклад в изучение и популяризацию творчества писателя и драматурга внесла доктор филологических наук, профессор Людмила Егорова, она стояла у истоков Сургучевских чтений, которые проводятся в Ставрополе с 1994 года. На сегодняшний день одним из самых известных исследователей творчества И.Д. Сургучева является доктор филологических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета Александр Алексеевич Фокин.2 Творчество других писателей-эмигрантов уже давно стало предметом целого ряда научных работ. Вот какие заголовки некоторое время назад в изобилии можно было прочитать и услышать в средствах массовой информации: «Илья Сургучёв как моральная проблема», «Илья Сургучёв. Талант или предатель?» (https://kavtoday.ru/article/3752), «Что делал писатель Илья Сургучёв в оккупированном фашистами Париже?» (https://stapravda-ru.turbopages.org/stapravda.ru/s/20170908/ и др. Много откликов получила «Ставропольская правда» после опубликования на страницах газеты материалов дискуссии о ставропольском писателе Илье Сургучёве3, которую вели член СЖ СССР Михаил Немков и доктор филологических наук профессор Александр Фокин. Дискуссия оказалась незаконченной, остался ряд вопросов. Илья Дмитриевич не мог жить без театра, но чаще всего им востребовались различные прозаические жанры. Начав свою писательскую деятельность с рассказов о Ставрополе, Сургучев и в конце своего большого и сложного творческого пути обращался к образу родного города, память о котором пронес через десятилетия скитальческой жизни вдали от Родины. Сургучев назвал его Китежем – городом-миражом, городом-сказкой, городом-воспоминанием. Несмотря на огромную творческую работу, наличие интереснейших друзей, он до конца дней своих оставался одиноким. Тоска по Родине, по детям, оставшимся в советской России, по городу его юности Ставрополю открыто звучала практически во всех произведениях, написанных в эмиграции. Первые послереволюционные месяцы и годы до сих пор во многом остаются белым пятном в России. Не стала в этом исключением и история Ставропольской губернии. Большинство из сохранившихся архивных материалов недоступно и по сей день. Лучшее из написанного им пережило время и ныне востребовано читающей публикой. Изучается и общественно-политический опыт писателя, его деятельность на благо России, родного края. Предмет исследования: театральная деятельность И Д Сургучева. Период исследования. Во время Гражданской войны И.Д. Сургучёв сотрудничал с Белым движением, печатался в донских и крымских периодических изданиях, осуждая всякое проявление бессмысленного насилия и ужасы гражданской братоубийственной войны. После этого писателю оставалось только эмигрировать. В 1920 году И.Д. Сургучёв навсегда покинул Россию. Эмигрантская судьба его типична для русского литератора. Вначале он жил в Константинополе. В августе 1921 года драматург переехал в Прагу, где стал одним из руководителей Русского камерного театра, поставившего все его пьесы, и членом созданного здесь Союза русских писателей и журналистов (наряду с А. Аверченко, М. Цветаевой и др.). Затем И.Д. Сургучёв перебрался в Париж. Этот период оказался наиболее трудным с точки зрения репутации. Методы исследования: поисковый: работа с источниками Интернета и электронными ресурсами; анализ: изучение литературы по теме исследования; синтез: обобщение Драматургия определяется как основной феномен творческой биографии Ильи Сургучева. На этой основе представлена основная хронология его жизни и творчества в период эмиграции. Используются биографический и историко-функциональный методы литературоведческого исследования. 1.Театр Ильи Сургучева в истории русского зарубежного театра § 1. Судьба как сюжет для театра без занавеса Сургучёв Илья Дмитриевич (27 февраля 1881, Ставрополь, Росси я — 19 ноября 1956, Париж, Франция) - русский писатель, драматург, публицист и журналист; яркий представитель зарубежных русских литераторов первой волны русской эмиграции. В государственном архиве Ставропольского края хранятся документы, связанные с биографией, творчеством и общественной деятельностью Ильи Дмитриевича Сургучева. Не так давно появились новые материалы. Среди них рассказы И. Сургучева «Английские духи», «Следы вчерашнего», «Прихожане прелестной Мариэтты», «Кровь цветов», «Еленучча» и пьеса «Реки Вавилонские». В 70-е годы 19 века в губернском городе Ставрополе поселился выходец из Калужской губернии Дмитрий Васильевич Сургучев. 27 февраля 1881 года в доме уже известного купца, имевшего свои лавки на Александровской площади, и в старом гостином ряду родился сын Илья. Детство и юность Ильи Сургучева прошли в Ставрополе. Писать он стал еще, будучи гимназистом, и рассказы начинающего прозаика публиковала ставропольская газета «Северный Кавказ». Первой своей серьезной вещью писатель считал повесть «Из дневника гимназиста» (1898), напечатанную там же под псевдонимом И. Северцев. После гимназии по настоянию родителей, особенно матери, глубоко верующей женщины, Илья Сургучев поступил в Ставропольскую духовную семинарию. Учился он Закону Божьему с подобающим рвением и охотой, продолжая при этом оттачивать свое литературное мастерство. В 1899 Илья Дмитриевич стал студентом факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. В 1900 году Илья Дмитриевич женился на Ольге Григорьевне Миланьиной, девушке из купеческой семьи. В 1902 году родилась их первая дочь Клавдия, в 1904 году – Вера. Вскоре жена писателя умерла от воспаления легких, и девочек взялась воспитывать бабушка. Поворотным в судьбе Ильи Сургучева стал 1904 год. Его рассказ «Горе», а вслед за ним и ряд других, печатались в известных столичных изданиях. Начиная с 1906 года, произведения Сургучева появились в сборниках горьковского издательства «Знание», где публиковались в то время И. Бунин. А. Серафимович, Л. Андреев, М. Пришвин, М. Горький. Здесь увидели свет такие его рассказы как «Ванькина молитва», «Счастье», «В поезде» и другие. Столичная жизнь и известность не вскружили голову писателю. После окончания университета в 1907 году Илья Дмитриевич сразу вернулся в Ставрополь. По возвращении Сургучев стал той фигурой, благодаря которой закипела общественная и литературная жизнь родного города и края. Его дом на Ясеновской превратился в своего рода центр передовой мысли Ставрополя, где собиралась культурная элита не только губернии, но и всего Северного Кавказа. В 1912 году в книгоиздательстве «Знание» была напечатана повесть Сургучева «Губернатор», где на фоне жизни Ставрополя раскрывалась судьба человека, облеченного властью. В пьесе «Торговый дом» (1913) И. Д. Сургучев показал жизнь местного купечества с его жестокими законами предпринимательства и в то же время благотворительностью, меценатством, тягой к культуре. Прообразом ему послужил известный в Ставрополе купеческий род Меснянкиных. Через год Сургучев закончил работу над новой пьесой «Осенние скрипки», вскоре принятой к постановке В. И. Немировичем-Данченко в Московском Художественном театре. В Париже им был создан «Театр без занавеса», где шли водевили, миниатюры, балетные интермедии. Здесь выступали певцы и музыканты, свои произведения представляли публике писатели и поэты, сам Сургучев читал свои новые рассказы, играл в пьесе А. Аверченко «Старики». На сценах Парижа были популярны его дореволюционные пьесы «Торговый дом», «Осенние скрипки», а также «Реки вавилонские», «Игра» и ряд одноактных пьес, написанных в эмиграции. В сборник «Эмигрантские рассказы» он включил миниатюры («Мышь в шкафу». «Шерстяные чулки», «В Галатских переулках». «Что такое совесть?») и целую серию рассказов («Шведская демократия», «Лето», Большая и маленькая», «Вечное», «Четырнадцать» и др.) и драматических сценок. Название книги было связано не с принципом подбора произведений, а с мироощущением автора. Острая и пронзительная тоска писателя по родному городу – в последнем рассказе не случайна. 19 ноября 1956 года Ильи Дмитриевича Сургучева не стало. Похоронен он на русском кладбище Сент-Женевьев-дю-Буа в предместье Парижа. Скромную могильную плиту украсили слова из его любимой пьесы «Осенние скрипки»: «...флейты весны, трубы лета...»4 § 2. Как зарождалась любовь ставропольского писателя Ильи Сургучёва к театру Илья Дмитриевич Сургучёв - наш земляк, известный писатель и драматург. Его пьесы входили в репертуар большинства театров дореволюционной России, позже – многих эмигрантских антреприз, ставились на лучших европейских сценах, по ним и Голливуд снимал фильмы. Любовь к театру зародилась у Ильи Дмитриевича, несомненно, в семье, где было принято посещать театр, обсуждать увиденные спектакли. Ценителем театра был отец Дмитрий Васильевич. Ну и Ставрополь имел богатые духовные и культурные традиции, с основания в городе в 1841 году театра более полувека оставался единственным театральным центром Северного Кавказа. В 1845 году московский журнал «Репортер и Пантеон» сообщал: «Вместо старого, сгоревшего театра в Ставрополе воздвигнуто новое каменное здание с прекрасным фасадом. Оно назначено для театра, имеет два яруса лож, в третьем ярусе устроена галерея… Сцена театра довольно обширна, но слишком высока. Внутренность театра отделана хорошо. Строитель его, голова здешнего купечества г. Ганиловский, не щадил ничего для блеска. Театр освещен газом». Это здание сохранилось до наших дней на пр.Октябрьской Революции,11, ныне там Дом офицеров. Наиболее популярными в 1890-е годы были пьесы А. Островского, А. Писемского, И. Шпажинского, А. Толстого, И. Тургенева, Н. Лескова. И, конечно же, классика: Шекспир, Расин, Мольер, Гюго, Гёте, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И потому Илья Сургучёв с юношеских лет прекрасно знал драматургическую классику, ориентировался и в оперном, опереточном репертуаре. Еще семинаристом был вхож в созданный композитором В. Беневским, поэтом К. Хетагуровым и купцом М. Волобуевым кружок любителей изящных искусств. По приглашению кружка губернский центр посещали видные оперные труппы, известные музыканты и певцы. Став студентом Петербургского университета, Сургучёв также все свободное время отдавал театру. В те годы он принял участие в писательском спектакле по пьесе Горького «На дне», играл одну из главных ролей – Пепла. Петербургская газета «Слово» от 22 марта 1907 года написала об этом спектакле, особо выделив среди других писателей-исполнителей Сургучёва, «обнаружившего благодарные сценические данные и жизненную простоту игры». И. Сургучёв с успехом выступал в печати с рецензиями на спектакли. Первые шаги Сургучёва-драматурга как прозаика связаны с А.М. Горьким, с которым начинающий писатель состоял сначала в переписке, а в 1911 году познакомился лично. Начав пьесу «Торговый дом», он постоянно советовался с известным литератором. «Торговый дом» создавался на местном материале. Его сюжет навеян событиями, произошедшими в семье ставропольских купцов Меснянкиных. Автор хорошо знал купеческую среду, ее быт, нравы, так как его отец Дмитрий Васильевич тоже был купцом. Пьеса была принята к постановке Александринским театром в Санкт-Петербурге. Начинающему драматургу дали аванс в тысячу рублей, что по тому времени было значительной суммой. При обсуждении состава актеров посоветовали Сургучёву лично поехать к знаменитой актрисе Марии Савиной и предложить главную роль – старухи Костякиной. Драматург вспоминал, что ехал к актрисе с трепетом и страхом. До этого Савина играла только красавиц, а тут старуха. Мария Гавриловна, естественно, сначала наотрез отказалась, но убедить ее помог муж актрисы директор Русского пароходства и торговли Молчанов: «Котляревский хотел сделать Вам неприятность и вместо этого прислал первоклассную роль», – сказал он жене. Она согласилась. И это была главная сенсация постановки: критики потом неустанно подчеркивали в своих рецензиях, что Савина первый раз в истории играла «патентованную старуху». Премьера состоялась 25 октября 1913 года. Помимо Савиной в спектакле были заняты лучшие актеры Александринки. Успех превзошел все ожидания. Рецензенты единодушно отмечали, что пьеса написана живым и ярким языком. В сезон 1913-1914 годов вслед за Императорским театром постановку осуществили многие провинциальные труппы. Критика сошлась во мнении, что в лице И. Сургучёва русская литература обрела даровитого драматурга реалистической школы «Толстой – Островский». Еще с большим триумфом шла на сценах России, а потом и зарубежья, следующая пьеса Сургучёва – «Осенние скрипки». По одной из версий, ее сюжет также связан со Ставрополем. Во всех изданиях пьеса публиковалась с посвящением Татьяне Васильевне Бочаровой, второй жене драматурга. Режиссером выступил В. Немирович-Данченко. Главную героиню играла О. Книппер-Чехова. Оформлял спектакль известный художник Б. Кустодиев, которого пьеса буквально захватила. Пьеса имела полный успех. Особенно оценен был ее проникновенный лиризм. Рефреном звучат слова Поля Верлена: «Скрипок осенних протяжное пенье, зов неотвязный сердце мне ранит…». Пришедшая популярность стимулировала автора к написанию новых драматических произведений. Однако творческие планы были прерваны сначала двухлетним пребыванием на фронтах Первой мировой войны, а затем событиями 1917 года. Не приняв новую власть, в ноябре 1920 года Сургучёв с супругой на одном из теплоходов, отошедшем из Крыма, навсегда покинул Россию. Но даже в тяжелых условиях эмиграции Илья Дмитриевич вел активную творческую жизнь. В Константиново поле он стал инициатором создания русского драматического театра, который возглавил. Пребывание там в 1920 – 1921 годах дало материал для первой эмигрантской пьесы «Реки вавилонские», запечатлевшей горести российских беженцев. В Турции судьба свела И. Сургучёва с С.Стренковским – замечательным режиссером и актером. Вместе они перебрались в Чехословакию, и вскоре в Праге был создан Русский камерный театр. Но возникшие материальные трудности и отъезд Сургучёва во Францию предопределили его распад. И в Париже писатель включился в работу по созданию русского театра, который открылся 24 ноября 1924 года. Пьесы Сургучёва составляли основу репертуара на протяжении двух сезонов. По словам писательницы Н. Берберовой, русская диаспора хотела видеть, как на сцене «пили чай из самовара: ей нужен был театр-воспоминание, театр-прошлое, театр ушедшей в небытие России. Все это сполна давали зрителям-эмигрантам «Торговый дом» и «Осенние скрипки».5 Затем более семи лет деятельность писателя была связана с Русским театром Дины Кировой. Одним из самых любимых у парижского зрителя стал спектакль по пьесе И. Сургучёва «Игра» с детективно-сказочным сюжетом. Этот успех вызвал интерес кинематографистов. По сценарию автора пьесы в Голливуде Стивеном Робертсом был снят фильм «Человек, сорвавший банк в Монте-Карло». В годы Второй мировой войны именно театр не дал писателю «впасть в отчаяние». В 1942 году в оккупированном Париже он возглавил Театр без занавеса, просуществовавший около двух лет. К театральной деятельности Илья Дмитриевич больше не возвращался, занявшись беллетристикой и воспоминаниями. Но его пьесы продолжили сценическую жизнь. Вернулись они и в Россию.6 Одним из первых к творческому наследию своего знаменитого земляка обратился Ставропольский академический театр драмы, поставив в 1999 году пьесу «Осенние скрипки». Главную роль Варвары Васильевны замечательно сыграла народная артистка России Наталья Зубкова. И сейчас пьесы Сургучёва не сходят с подмостков театров. Один из неординарных режиссеров нашего времени так объяснил свое обращение к «Осенним скрипкам»: «Серебряный век – это вспышка любви, уникальная в мировой культуре… Сургучёв, автор пьесы, сам из того времени… Задача была возвратить этого человека той стране, которая его отправила в Вечность. Он принадлежит нашей земле».  1 2 | |||||||||||||||||||||