Билет 1 Физические свойства жидкости (удельный вес, плотность, сжимаемость, вязкость, испаряемость, растворимость газов в жидкостях). Жидкостью

Скачать 2.32 Mb. Скачать 2.32 Mb.

|

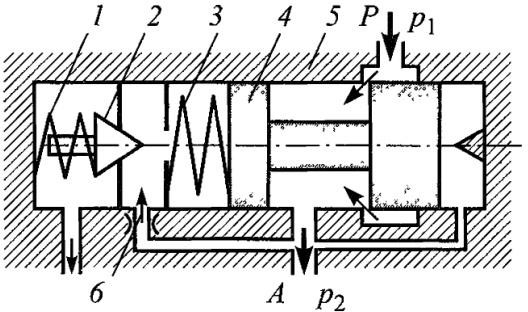

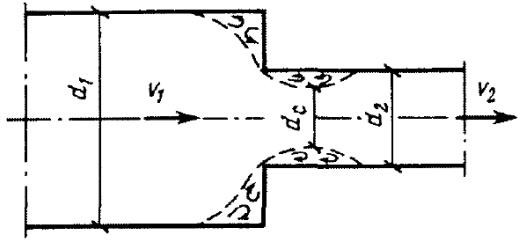

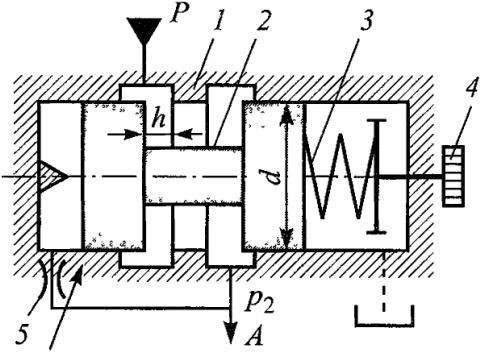

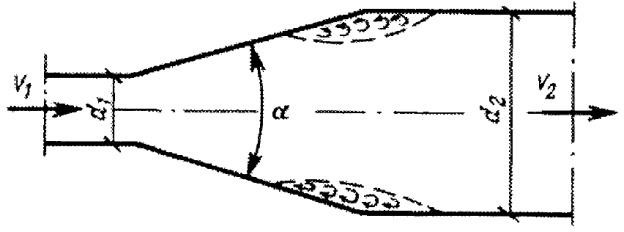

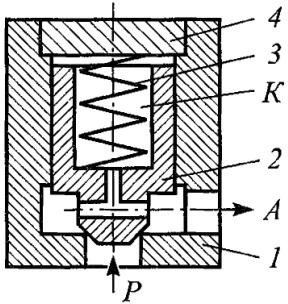

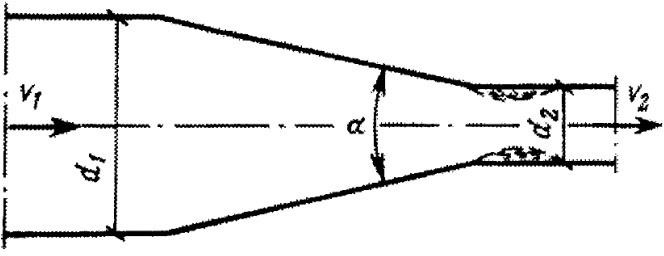

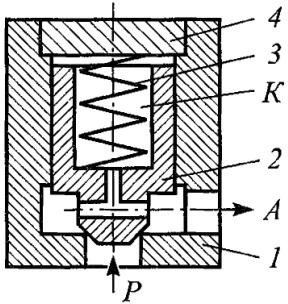

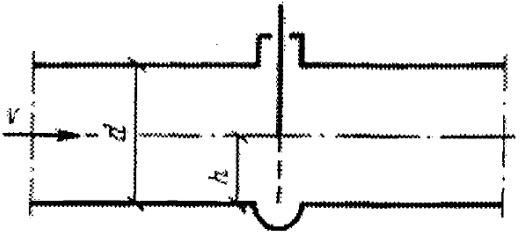

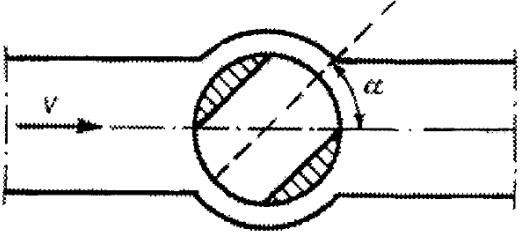

Потери напора при внезапном расширении равны скоростному напору от потерянной скорости.отсюда 𝜉1 = (1 − 𝑣2/𝑣1)2. или учитывая уравнение неразрывности 𝑣1𝜔1 = 𝑣2𝜔2 𝜉1 = (1 − 𝜔1/𝜔2)в степени 2 = (1 − 𝑑1 2 /𝑑2 в степени 2 ) в степени 2 Редукционные гидроклапаны: назначение, конструкция и принцип действия редукционного клапана прямого действия. Гидроклапаном давления называют регулирующий гидроаппарат, предназначенный для управления давлением рабочей жидкости.  Гидроклапаны давления подразделяют по назначению — на напорные, редукционные, раз- ности давления и соотношения давления; по воздействию потока на запорно-регулирующий эле- мент — на клапаны прямого (𝑄ном < 30 л/мин и 𝑝ном < 32 МПа) и непрямого действия (𝑄ном > 30 л/мин и 𝑝ном > 32 МПа). Гидроклапаны давления подразделяют по назначению — на напорные, редукционные, раз- ности давления и соотношения давления; по воздействию потока на запорно-регулирующий эле- мент — на клапаны прямого (𝑄ном < 30 л/мин и 𝑝ном < 32 МПа) и непрямого действия (𝑄ном > 30 л/мин и 𝑝ном > 32 МПа).Гидроклапан давления, предназначенный для поддержания в отводимом от него потоке ра- бочей жидкости более низкого давления, чем давление в подводимом потоке, называют редукци- онным гидроклапаном. Редукционные гидроклапапы применяют в случае, когда от одного ис- точника питаются несколько потребителей, работающих при разных давлениях.    Редукционный гидроклапан непрямого действия состоит из корпуса 5, основного 4 и вспомогательного 2 гидроклапанов с пружинной 1. Редуцируемое давление 𝑝2 устанавливается поджатием пружины 3. Потеря давления относительно давления 𝑝1 во входной полости происхо- дит в рабочей щели основного гидроклапана. Расход жидкости через дроссель 6 и управляющий запорно-регулирующий элемент клапана 2 на практике составляет 0,8…2 л/мин. Если расход 𝑄𝐴 уменьшится и вследствие этого давление 𝑝2 будет повышаться, то увеличится расход через вспо- могательный клапан и, следовательно, через дроссель 6. Редукционный гидроклапан непрямого действия состоит из корпуса 5, основного 4 и вспомогательного 2 гидроклапанов с пружинной 1. Редуцируемое давление 𝑝2 устанавливается поджатием пружины 3. Потеря давления относительно давления 𝑝1 во входной полости происхо- дит в рабочей щели основного гидроклапана. Расход жидкости через дроссель 6 и управляющий запорно-регулирующий элемент клапана 2 на практике составляет 0,8…2 л/мин. Если расход 𝑄𝐴 уменьшится и вследствие этого давление 𝑝2 будет повышаться, то увеличится расход через вспо- могательный клапан и, следовательно, через дроссель 6.  Изменяющийся перепад давления на дросселе вызывает перемещение золотника, закры- вающего щель влево. Ширина рабочей щели увеличивается, а давление 𝑝2 уменьшается. Таким образом, редукционный гидроклапан работает как автоматическое устройство, поддерживающее давление 𝑝2 постоянным за счет поджатия пружины. Стабилизация редуцируемого давления при изменении расхода происходит с некоторой погрешностью, меньшей чем у гидроклапана прямого действия. Это объясняется применением силовой пружины 3 малой жесткости Изменяющийся перепад давления на дросселе вызывает перемещение золотника, закры- вающего щель влево. Ширина рабочей щели увеличивается, а давление 𝑝2 уменьшается. Таким образом, редукционный гидроклапан работает как автоматическое устройство, поддерживающее давление 𝑝2 постоянным за счет поджатия пружины. Стабилизация редуцируемого давления при изменении расхода происходит с некоторой погрешностью, меньшей чем у гидроклапана прямого действия. Это объясняется применением силовой пружины 3 малой жесткостиБИЛЕТ №15 Местные сопротивления (внезапное сужение потока). Местные потери напора обусловлены местными изменениями формы и размеров живого сечения потока, т.е. деформацией потока при протекании через местные сопротивления. Примерами последних могут служить задвижки, диафрагмы, повороты, вентили и другие устройства, устанавливаемые на трубопроводе. Местные потери напора не зависят от длины потока и поэтому определяются по формуле следующим образом: hм = 𝜉(𝑣2 /2𝑔),  где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. Эта формула называется формулой Вейсбаха. Внезапное сужение потока.   При внезапном сужении поток жидкости не обтекает входной угол, а срывается с него и сужается до площади поперечного сечения 𝜔с, при этом вокруг суженной части образуется вихревая кольцевая зона. Установлено, что потери напора при внезапном сужении происходят, главным образом, на участке расширения от 𝜔с до 𝜔2, поэтому коэффициент 𝜉 можно определить по фор- муле При внезапном сужении поток жидкости не обтекает входной угол, а срывается с него и сужается до площади поперечного сечения 𝜔с, при этом вокруг суженной части образуется вихревая кольцевая зона. Установлено, что потери напора при внезапном сужении происходят, главным образом, на участке расширения от 𝜔с до 𝜔2, поэтому коэффициент 𝜉 можно определить по фор- муле𝜉2 = (𝜔2/𝜔с − 1)2.  или, вводя коэффициентсжатия𝜀 = 𝜔с/𝜔2, по формуле 𝜉2 = (1/𝜀 − 1)2. Редукционные гидроклапаны: назначение, конструкция и принцип действия редукционного клапана непрямого действия. Гидроклапаном давления называют регулирующий гидроаппарат, предназначенный для управления давлением рабочей жидкости.  Гидроклапаны давления подразделяют по назначению — на напорные, редукционные, разности давления и соотношения давления; по воздействию потока на запорно-регулирующий эле- мент — на клапаны прямого (𝑄ном < 30 л/мин и 𝑝ном < 32 МПа) и непрямого действия (𝑄ном > 30 л/мин и 𝑝ном > 32 МПа). Гидроклапаны давления подразделяют по назначению — на напорные, редукционные, разности давления и соотношения давления; по воздействию потока на запорно-регулирующий эле- мент — на клапаны прямого (𝑄ном < 30 л/мин и 𝑝ном < 32 МПа) и непрямого действия (𝑄ном > 30 л/мин и 𝑝ном > 32 МПа).Гидроклапан давления, предназначенный для поддержания в отводимом от него потоке рабочей жидкости более низкого давления, чем давление в подводимом потоке, называют редукционным гидроклапаном. Редукционные гидроклапапы применяют в случае, когда от одного источника питаются несколько потребителей, работающих при разных давлениях.  Редукционный гидроклапан прямого действия состоит из корпуса 1 и золотника 2, образующих рабочую щель шириной h, на которой происходит перепад давления ∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2, где  𝑝1 ― давление во входной полости. Давление 𝑝2 в выходной полости устанавливается с помощью пружины 3и регулировочного винта 4и демпфируется дросселем 5. В исходном положении 𝑝1 ― давление во входной полости. Давление 𝑝2 в выходной полости устанавливается с помощью пружины 3и регулировочного винта 4и демпфируется дросселем 5. В исходном положении    = 𝑚𝑎𝑥 . При увеличении значения 𝑝2 золотник под действием силы давления жидкости слева сместится вправо (ширина щели уменьшится) до момента, когда сила давления будет соответствовать силе пружины. Редукционный гидроклапан поддерживает давление 𝑝2 постоянным с определенной точностью независимо от изменения расхода в выходной полости 𝐴. Если не происходит потребления жидкости, запорно-регулирующий элемент гидроклапана закрывается. Ясно, что с ростом расхода 𝑄𝐴 редуцируемое давление 𝑝2 уменьшается. На перепад давления ∆𝑝 влияет жест- кость пружины ― чем мягче пружина (меньше значение 𝑐пр), тем более точно поддерживается давление 𝑝2 . В редукционном гидроклапане прямого действия уменьшение жесткости силовой пружины приводит к увеличению ее размеров и, следовательно, габаритов гидроклапана. = 𝑚𝑎𝑥 . При увеличении значения 𝑝2 золотник под действием силы давления жидкости слева сместится вправо (ширина щели уменьшится) до момента, когда сила давления будет соответствовать силе пружины. Редукционный гидроклапан поддерживает давление 𝑝2 постоянным с определенной точностью независимо от изменения расхода в выходной полости 𝐴. Если не происходит потребления жидкости, запорно-регулирующий элемент гидроклапана закрывается. Ясно, что с ростом расхода 𝑄𝐴 редуцируемое давление 𝑝2 уменьшается. На перепад давления ∆𝑝 влияет жест- кость пружины ― чем мягче пружина (меньше значение 𝑐пр), тем более точно поддерживается давление 𝑝2 . В редукционном гидроклапане прямого действия уменьшение жесткости силовой пружины приводит к увеличению ее размеров и, следовательно, габаритов гидроклапана.БИЛЕТ №16 Местные сопротивления (постепенное расширение потока). Местные потери напора обусловлены местными изменениями формы и размеров живого сечения потока, т.е. деформацией потока при протекании через местные сопротивления. Примерами последних могут служить задвижки, диафрагмы, повороты, вентили и другие устройства, устанавливаемые на трубопроводе. Местные потери напора не зависят от длины потока и поэтому определяются по формуле следующим образом: hм = 𝜉(𝑣2 /2𝑔),  где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. Эта формула называется формулой Вейсбаха. Постепенное расширение потока. При движении жидкости в диффузоре (постепенно расширяющейся трубе) скорость посте- пенно уменьшается, а давление увеличивается, при этом слои жидкости, прилегающие к стенкам, могут иметь настолько малую кинетическую энергию, что подчас оказываются не в состоянии преодолевать повышенное давление. В связи с этим у стенок диффузора могут образоваться вихревые зоны: в этом случае чем больше угол конусности диффузора 𝛼, тем больше вихреобразование и соответственно больше потери напора. Кроме того, в диффузоре имеются обычные потери на трение, подобные тем, которые возникают в трубах постоянного сечения. Таким образом, потери напора в диффузоре равны сумме потерь на расширение и на трение по длине: hдиф = hрасш + h𝑙  Потери напора на расширение могут быть найдены по формуле с введением поправочного коэффициента 𝐾см: Потери напора на расширение могут быть найдены по формуле с введением поправочного коэффициента 𝐾см:hрасш = 𝐾см( 𝑣1 − 𝑣2 2/2𝑔), а коэффициент местного сопротивления в этом случае определяется по формуле 𝜉расш = 𝐾см(1 − 𝜔1/𝜔2)2, где Кси—коэффициент смягчения удара, зависящий от угла конусности диффузора 𝛼. Наименьшие потери напора в диффузоре получаются при угле расширения его в пределах от 5 до 10°. Направляющие гидроаппараты: назначение, конструкция и принцип действия обратного гидроклапана. Направляющие гидроаппараты применяются для управления пуском, остановом потока рабочей жидкости и изменения его направления, а также для полного открытия или полного за- крытия рабочего окна. При этом при перемещении запорных элементов создаются дросселирую- щие щели с минимальным гидравлическим сопротивлением, в результате чего давление и расход рабочей жидкости, проходящей через полностью открытые рабочие окна, если изменяются, то не- значительно (без учета местных потерь). К направляющим аппаратам относятся обратные гидроклапаны, гидрозамки, направляющие гидрораспределители. Обратным гидроклапаном называют направляющий гидроаппарат, предназначенный для свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для перекрытия движения жидкости в обратном направлении. Применяют обратные гидроклапаны со сферическими (шариковыми) и коническими запор- ными элементами. Обратные гидроклапаны должны быть герметичными в закрытом положении, обладать ми- нимальным гидравлическим сопротивлением в открытом положении. На планки корпусов обрат- ных гидроклапанов наносят стрелки, указывающие направление движения рабочей жидкости. В обратных гидроклапанах (ОК) применяют пружины с небольшими значениями силы предвари- тельного поджатая и жесткости, так как они предназначены лишь для преодоления сил трения по направляющим поверхностям при посадке запорного элемента на седло корпуса.  Обратный гидроклапан состоит из корпуса 1, конического запорного элемента 2, пружины 3 и пробки 4с уплотнительным кольцом (рис. 2.4.6). В корпусе гидроклапана имеются канал P для подвода потока к запорному элементу клапана и канал A для отвода рабочей жидкости к другим гидроустройствам.  Принцип работы обратного гидроклапана. При подводе рабочей жидкости в канал P гидроклапан по достижении давления 𝑝0 отходит от седла корпуса и обеспечивает слив жидкости из канала P через канал A на выход. Если расход превышает предельное значение 𝑄пред, гидрокла- пан под действием потока рабочей жидкости «садится» на упор (пробку) и проходной канал пре- вращается в дросселирующий элемент постоянного сечения. При обратном направлении потока рабочей жидкости в канале A гидроклапан под действием силы давления жидкости в полости K и силы пружины плотно прижимается к седлу корпуса и перекрывает проход из канала A в канал P. Принцип работы обратного гидроклапана. При подводе рабочей жидкости в канал P гидроклапан по достижении давления 𝑝0 отходит от седла корпуса и обеспечивает слив жидкости из канала P через канал A на выход. Если расход превышает предельное значение 𝑄пред, гидрокла- пан под действием потока рабочей жидкости «садится» на упор (пробку) и проходной канал пре- вращается в дросселирующий элемент постоянного сечения. При обратном направлении потока рабочей жидкости в канале A гидроклапан под действием силы давления жидкости в полости K и силы пружины плотно прижимается к седлу корпуса и перекрывает проход из канала A в канал P.К основным параметрам обратных гидроклапанов относят: диаметр условного прохода, номинальное давление, давление открытия, номинальный и максимальный расходы жидкости, пе- репад давления при их пропускании, максимальные внутренние утечки через седло. БИЛЕТ №17 Местные сопротивления (постепенное сужение потока). Местные потери напора обусловлены местными изменениями формы и размеров живого сечения потока, т.е. деформацией потока при протекании через местные сопротивления. Примерами последних могут служить задвижки, диафрагмы, повороты, вентили и другие устройства, устанавливаемые на трубопроводе. Местные потери напора не зависят от длины потока и поэтому определяются по формуле следующим образом: hм = 𝜉(𝑣2 /2𝑔),  где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления.Эта формула называется формулой Вейсбаха. Постепенное сужение потока.  Движение жидкости в конфузоре (постепенно сужающейся трубе) сопровождается увеличением скорости и падением давления вдоль трубы. Отрыв потока от стенок и вихреобразования в нем возможны только на выходе из конфузора в месте соединения конической трубы с цилиндрической, поэтому при одинаковых гидравлических характеристиках и размерах местные сопротивления в конфузоре меньше, чем в диффузоре. Потери напора в конфузоре также равны сумме потерь на постепенное сужение и на трение по длине: hконф = hсуж + 𝑙 Потери напора на сужение можно определить по формуле 2 hсуж = 𝜉суж(𝑣2 /2𝑔), где 𝜉суж — определяют в долях от потерь напора при внезапном сужении. 𝜉суж = 𝐾суж(1/𝜀 − 1)2. Направляющие гидроаппараты: назначение, конструкция и принцип действия обратного гидрозамка. Направляющие гидроаппараты применяются для управления пуском, остановом потока рабочей жидкости и изменения его направления, а также для полного открытия или полного за- крытия рабочего окна. При этом при перемещении запорных элементов создаются дросселирую- щие щели с минимальным гидравлическим сопротивлением, в результате чего давление и расход рабочей жидкости, проходящей через полностью открытые рабочие окна, если изменяются, то не- значительно (без учета местных потерь). К направляющим аппаратам относятся обратные гидроклапаны, гидрозамки, направляющие гидрораспределители. Обратным гидроклапаном называют направляющий гидроаппарат, предназначенный для свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для перекрытия движения жидкости в обратном направлении. Применяют обратные гидроклапаны со сферическими (шариковыми) и коническими запор- ными элементами. Обратные гидроклапаны должны быть герметичными в закрытом положении, обладать ми- нимальным гидравлическим сопротивлением в открытом положении. На планки корпусов обрат- ных гидроклапанов наносят стрелки, указывающие направление движения рабочей жидкости. В обратных гидроклапанах (ОК) применяют пружины с небольшими значениями силы предвари- тельного поджатая и жесткости, так как они предназначены лишь для преодоления сил трения по направляющим поверхностям при посадке запорного элемента на седло корпуса.  Обратный гидроклапан состоит из корпуса 1, конического запорного элемента 2, пружины 3 и пробки 4с уплотнительным кольцом (рис. 2.4.6). В корпусе гидроклапана имеются канал P для подвода потока к запорному элементу клапана и канал A для отвода рабочей жидкости к другим гидроустройствам.  Принцип работы обратного гидроклапана. При подводе рабочей жидкости в канал P гидроклапан по достижении давления 𝑝0 отходит от седла корпуса и обеспечивает слив жидкости из канала P через канал A на выход. Если расход превышает предельное значение 𝑄пред, гидрокла- пан под действием потока рабочей жидкости «садится» на упор (пробку) и проходной канал пре- вращается в дросселирующий элемент постоянного сечения. При обратном направлении потока рабочей жидкости в канале A гидроклапан под действием силы давления жидкости в полости K и силы пружины плотно прижимается к седлу корпуса и перекрывает проход из канала A в канал P. Принцип работы обратного гидроклапана. При подводе рабочей жидкости в канал P гидроклапан по достижении давления 𝑝0 отходит от седла корпуса и обеспечивает слив жидкости из канала P через канал A на выход. Если расход превышает предельное значение 𝑄пред, гидрокла- пан под действием потока рабочей жидкости «садится» на упор (пробку) и проходной канал пре- вращается в дросселирующий элемент постоянного сечения. При обратном направлении потока рабочей жидкости в канале A гидроклапан под действием силы давления жидкости в полости K и силы пружины плотно прижимается к седлу корпуса и перекрывает проход из канала A в канал P.К основным параметрам обратных гидроклапанов относят: диаметр условного прохода, номинальное давление, давление открытия, номинальный и максимальный расходы жидкости, пе- репад давления при их пропускании, максимальные внутренние утечки через седло. БИЛЕТ №18 Местные сопротивления (изменение направления потока). Местные потери напора обусловлены местными изменениями формы и размеров живого сечения потока, т.е. деформацией потока при протекании через местные сопротивления. Примерами последних могут служить задвижки, диафрагмы, повороты, вентили и другие устройства, устанавливаемые на трубопроводе. Местные потери напора не зависят от длины потока и поэтому определяются по формуле следующим образом: hм = 𝜉(𝑣2 /2𝑔),  где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления.Эта формула называется формулой Вейсбаха. Изменение направления потока   Острое колено

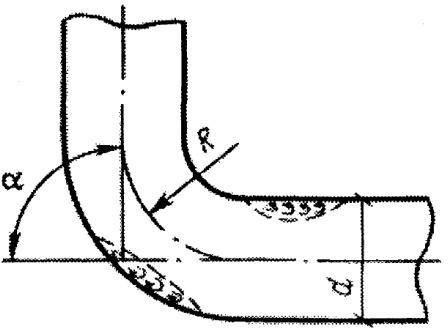

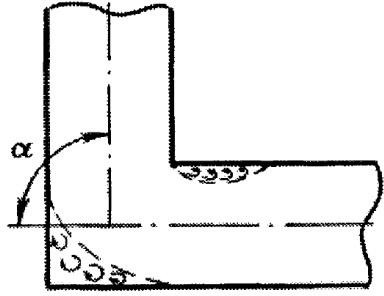

При изменении направления потока на вогнутой стороне внутри трубы давление больше, чем на выпуклой, что вызывает изменение скоростей в направлении движения, способствующее отрыву потока от стенок и вихреобразованию в нем. При резком повороте потока (острое или незакругленное колено) возникают наибольшие потери напора, при этом коэффициент сопротивления колена возрастает с увеличением угла поворота 𝛼. Потери напора рассчитываются по формуле hм = 𝜉кол(𝑣2 /2𝑔), где 𝜉кол — коэффициент местного сопротивления для незакругленных колен.   Как видно из рисунка, при угле поворота 𝛼 = 90° коэффициент 𝜉кол = 1 т.е. весь скоростной напор теряется. Как видно из рисунка, при угле поворота 𝛼 = 90° коэффициент 𝜉кол = 1 т.е. весь скоростной напор теряется.Если поворот трубы плавный (отвод или закругленное колено), вихреобразование уменьшается, и коэффициент сопротивления меньше, чем для острого колена. Это уменьшение тем больше, чем больше относительный радиус кривизны отвода 𝑅/𝑑. Основные параметры объемного насоса (рабочий объем, номинальная частота вращения, подача, теоретическая подача, номинальное давление, перепад давления, полезная и потребляемая мощности).  Рабочий объем (𝑽𝟎н), см2, определяется разностью наибольшего и наименьшего значений объемов рабочей камеры насоса за один оборот вала, т. е. представляет собой объем жидкости, ко- торый подает насос за один оборот вала (ротора). Рабочий объем (𝑽𝟎н), см2, определяется разностью наибольшего и наименьшего значений объемов рабочей камеры насоса за один оборот вала, т. е. представляет собой объем жидкости, ко- торый подает насос за один оборот вала (ротора). Номинальная частота вращения (𝒏ном), об/мин, — наибольшая частота вращения вала, при которой насос должен работать в течение заданного значения показателя долговечности с со- хранением параметров в пределах заданных норм. Номинальная частота вращения (𝒏ном), об/мин, — наибольшая частота вращения вала, при которой насос должен работать в течение заданного значения показателя долговечности с со- хранением параметров в пределах заданных норм. Подача (𝑸л), л/мин, — объем рабочей жидкости, подаваемой насосом в единицу времени. Следует помнить, что насос обеспечивает подачу, а не расход, поэтому термин «расход» для насо- са не применяется. Подача (𝑸л), л/мин, — объем рабочей жидкости, подаваемой насосом в единицу времени. Следует помнить, что насос обеспечивает подачу, а не расход, поэтому термин «расход» для насо- са не применяется.Теоретическая подача равна произведению рабочего объема и частоты вращения вала на- соса 𝑄т = 𝑉0н𝑛н.  Большинство конструктивных исполнений объемного насоса позволяют регулировать по- дачу посредством изменения рабочего объема. Такой насос называют регулируемым, т. е. он обес- печивает в заданных пределах изменение подачи. Большинство конструктивных исполнений объемного насоса позволяют регулировать по- дачу посредством изменения рабочего объема. Такой насос называют регулируемым, т. е. он обес- печивает в заданных пределах изменение подачи.Некоторые конструкции объемного насоса позволяют осуществлять изменение направле- ния движения подаваемой рабочей жидкости на противоположное без изменения направления вращения вала насоса. Такой насос называют реверсивным. Под объемными потерями подачи насоса 𝑄ут.н = 𝑓(𝑝н, 𝑛н) понимают величину, на кото- рую уменьшается фактическая подача из-за утечек и перетечек рабочей жидкости через зазоры в рабочих камерах с высоким давлением, неполного заполнения рабочих камер из-за содержания воздуха в жидкости и сжатия рабочей жидкости. Безразмерный коэффициент подачи — отношение фактической подачи, измеренной при определенных значениях давления на выходе насоса, вязкости рабочей жидкости, частоте враще- ния вала и прочих параметрах, влияющих на объемные потери, к его теоретической подаче.  Номинальное давление (𝒑ном), МПа, — наибольшее установленное значение давления ра- бочей жидкости, при котором насос должен работать в течение установленного срока службы с сохранением параметров в пределах заданных норм. Номинальное давление (𝒑ном), МПа, — наибольшее установленное значение давления ра- бочей жидкости, при котором насос должен работать в течение установленного срока службы с сохранением параметров в пределах заданных норм.Перепад давления — разность между давлением рабочей жидкости в полостях нагнетания и всасывания (на выходе и входе) насоса.  Полезная мощность насоса (𝑵н), Вт, определяется мощностью потока рабочей жидкости в выходной полости насоса. Полезная мощность насоса (𝑵н), Вт, определяется мощностью потока рабочей жидкости в выходной полости насоса. Потребляемая мощность насоса зависит от КПД насоса ηн, который характеризует сте- пень его совершенства и показывает, какая часть суммарной подводимой энергии полезно исполь- зуется. Потребляемая мощность насоса зависит от КПД насоса ηн, который характеризует сте- пень его совершенства и показывает, какая часть суммарной подводимой энергии полезно исполь- зуется.БИЛЕТ №19 Местные сопротивления (арматура). Местные потери напора обусловлены местными изменениями формы и размеров живого сечения потока, т.е. деформацией потока при протекании через местные сопротивления. Примерами последних могут служить задвижки, диафрагмы, повороты, вентили и другие устройства, устанавливаемые на трубопроводе. Местные потери напора не зависят от длины потока и поэтому определяются по формуле следующим образом: hм = 𝜉(𝑣2 /2𝑔),  где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления.Эта формула называется формулой Вейсбаха. Арматура.

В арматуре трубопроводов (задвижки, клапаны, вентили, затворы и пр.) происходит вначале сужение, а затем расширение и поворот потока. Коэффициент местного сопротивления в этом случае зависит от типа арматуры и степени ее открытия. Так, коэффициент 𝝃 задвижки зависит от степени ее открытия h/𝑑. Коэффициент 𝝃 пробкового крана зависит от угла поворота 𝛼. Уплотнительные устройства: назначение, конструктивные исполнения, устройство и принцип действия. Уплотнительные устройства — устройства предназначеные для обеспечения герметично- сти соединений гидроустройств с целью предотвращения или уменьшения утечек жидкости через зазоры в соединениях, а также защиты внутренних полостей и гидроустройств от проникновения загрязняющих частиц, влаги и воздуха из внешней среды. Уплотнителем называют деталь уплотнительного устройства, находящуюся в контакте с сопрягаемыми деталями и препятствующую перетеканию рабочей жидкости по зазорам между этими деталями. |