Билет 1 Физические свойства жидкости (удельный вес, плотность, сжимаемость, вязкость, испаряемость, растворимость газов в жидкостях). Жидкостью

Скачать 2.32 Mb. Скачать 2.32 Mb.

|

Число Рейнольдса.Смена режимов движения конкретной жидкости в данной трубе происходит при определенной скорости потока, которую называют критической скоростью 𝒗кр. Критическая скорость прямо пропорциональна кинематической вязкости жидкости 𝜈 и обратно пропорциональна диаметру трубы 𝑑, т.е. 𝑣кр = 𝐾𝜈/𝑑. Безразмерный коэффициент пропорциональности 𝐾 имеет универсальное значение, т.е. одинаков для всех жидкостей и газов, а также для любых диаметров труб. Это безразмерное число называется критическим числом Рейнольдса и обозначается следующим образом: 𝑅𝑒кр = 𝑣кр𝑑/𝜈. Значение критического числа Рейнольдса зависит от условий входа в трубу, шероховатости ее стенок, отсутствия или наличия первоначальных возмущений в жидкости, конвекционных токов и др. Характеристикой режимов движения жидкости является безразмерный комплекс, представляющий собой произведение фактической скорости движения жидкости на диаметр трубы, деленное на кинематическую вязкость жидкости называется критерием или числом Рейнольдса. 𝑅𝑒 = 𝑣𝑑. 𝜈 Таким образом, при 𝑅𝑒 < 𝑅𝑒кр — движение жидкости происходит в ламинарном режиме, а при 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒кр — в турбулентном. Гидроемкости: назначение, конструктивные исполнения и основные элементы конструкции гидроаккумулятора. Гидроаккумулятором называют гидроемкость, предназначенную для аккумулирования и возврата энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением. Аккумулирование энергии происходит во время зарядки аккумулятора, а возврат энергии — во время его разрядки. Для накопления и сохранения энергии потока рабочей жидкости в гидроаккумуляторе осуществляется ее преобразование в механическую энергию другой среды, поэтому гидроаккумуляторы относятся к преобразователям. Основное назначение гидроаккумуляторов — накопление энергии потока рабочей жидкости в периоды пауз или ее малого потребления гидроагрегатами гидросистемы и возврат этой энергии в периоды интенсивной работы гидросистемы. В этом случае гидроаккумулятор подключается к напорной гидролинии и работает параллельно с насосом. Кроме того, гидроаккумулятор может применяться для поддержания постоянного давления в сливной или всасывающей гидролинии. В последнем случае гидроаккумуляторы называют подпорными гидроаккумуляторами низкого давления. Гидроаккумуляторы также применяют для уменьшения пульсации давления в на- порных гидролиниях, защиты гидросистем от возможных гидравлических ударов.

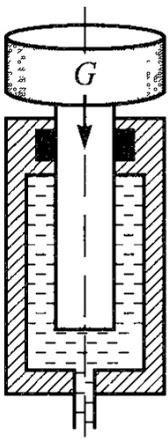

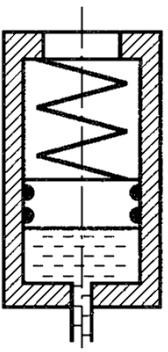

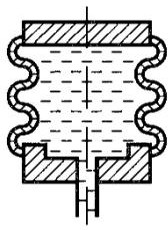

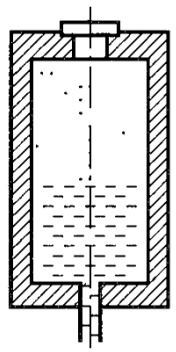

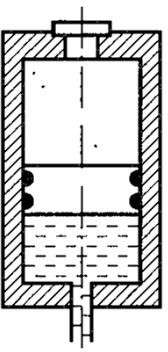

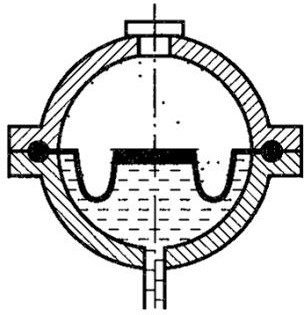

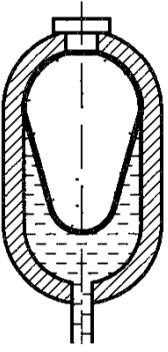

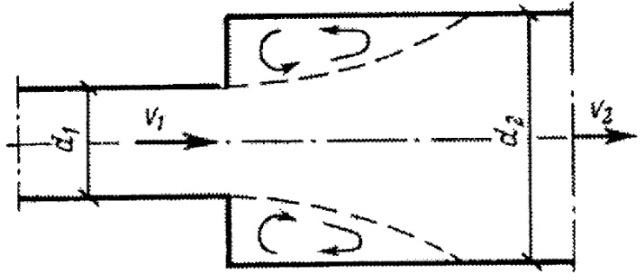

В зависимости от типа среды, которая накапливает механическую энергию, различают: ‒ грузовые гидроаккумуляторы (рис. а) в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счет изменения потенциальной энергии груза. Важным свойством грузового гидроаккумулятора является независимость давления жидкости в нем от степени заполнения жидкостью (давление зависит от массы груза); ‒ пружинные гидроаккумуляторы (рис. б), в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счет изменения энергии упругости деформируемой пружины. Они могут накапливать небольшие объемы жидкости при низком давлении, что обусловлено ограниченными возможностями механических пружин; ‒ гидроаккумуляторы с упругим корпусом (рис. в), в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счет изменения энергии упругости деформируемого корпуса, например сильфона. Они имеют те же недостатки, что и пружинные; ‒ пневмогидроаккумуляторы (рис. г, д, е, ж), в которых аккумулирование и возврат энергии происходит за счет изменения энергии сжатого газа. Благодаря наибольшей энергоемкости при малых габаритах, они получили широкое распространение. Наибольшее распространение получили сферические пневмогидроаккумуляторы (рис. е и ж), которые отличаются компактностью и имеют меньшую массу. Это обусловлено особенностями сферических форм: поверхность сферы при том же объеме меньше, чем у других форм, а напряжения в стенках под действием давления в 2 раза меньше, чем в стенках цилиндра того же диаметра. К основным параметрам гидроаккумулятора относятся номинальные вместимость и давление. Под номинальной вместимостью пружинного гидроаккумулятора понимают наибольший объем гидравлической полости, а для пневмогидроаккумуляторов — наибольшее изменение объема пневматической полости. Применение гидроаккумуляторов позволяет в гидросистемах существенно уменьшить рабочий объем (подачу) используемого насоса. Особенно целесообразно применять аккумуляторы в гидросистемах с эпизодическими пиками потребляемого расхода, которые, возможно, значительно превышают средний расход жидкости в гидросистеме. БИЛЕТ №14 Местные сопротивления (внезапное расширение потока). Местные потери напора обусловлены местными изменениями формы и размеров живого сечения потока, т.е. деформацией потока при протекании через местные сопротивления. Примерами последних могут служить задвижки, диафрагмы, повороты, вентили и другие устройства, устанавливаемые на трубопроводе. Местные потери напора не зависят от длины потока и поэтому определяются по формуле следующим образом: hм = 𝜉(𝑣2 /2𝑔),  где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. где 𝜉 —коэффициент местного сопротивления. Эта формула называется формулой Вейсбаха. Внезапное расширение потока. Этот случай часто встречается на практике, когда трубопровод внезапно расширяется от диаметра 𝑑1, до диаметра 𝑑2. Как показывают опыты, поток жидкости, вытекающий из узкой трубы, не сразу заполняет все сечение широкой трубы, а отрывается от стенок и дальше движется в виде расширяющейся струи. В кольцевом пространстве между струей и стенкой трубы образуются вихри. При этом, как показывают наблюдения, происходит непрерывный обмен частицами жидкости между основным потоком и завихренной его частью, в результате чего механическая энергия переходит в тепловую, что и является причиной потерь напора. В случае внезапного расширения потока потери напора при турбулентном режиме движения можно найти по формуле Борда: hм = 𝑣1 − 𝑣2 2/2𝑔. |