Понятие личности в философии

В качестве единичного представителя человеческого рода человек рассматривается как индивид. Индивид – это всегда один из многих. Это понятие не включает в себя биологических и социальных особенностей человека.

Личность имеет сложную структуру. Личность рассматривается как индивидуальное выражение ценностей, идеалов, норм данного конкретного общества.

Проблема личности в философии – это вопрос о сущности человека, его месте в мире, его социальном предназначении как творца истории. Важной характеристикой личности является его нравственно-духовная сущность. Чем ярче выражены у человека интеллектуальность, нравственность и волевые качества, тем ярче и значительнее сама личность.

Структура личности с точки зрения социологии включает совокупность объективных и субъективных свойств индивида, возникающих и функционирующих в процессе его разнообразной деятельности, под влиянием тех общностей и объединений, в которые входит человек. Отсюда важнейшей характеристикой социальной структуры личности является ее деятельность как самостоятельность и как взаимодействие с другими людьми, что фиксируется понятием субъекта деятельности. Анализ структуры личности без анализа форм ее деятельности невозможен.

Билет №7

Философия эпохи Просвещения

Эпоха Просвещения XVIII в. явилась важным поворотным пунктом в развитии человечества. Явилась историческим и логическим продолжением духовных ценностей эпохи Ренессанса, передовой мысли Европы XVI-XVII столетий.

Следует отметить значительную роль французского Просвещения в развитии естественных и общественных наук. Опираясь на достижения своей эпохи, просветители в свою очередь стимулировали дальнейшее развитие научной мысли, в конечном итоге, идеологически подготовили Великую французскую революцию 1789-1794 гг. Идеи Просвещения выражали интересы буржуазии, беспощадно критикуя отживающий феодально-крепостнический строй. Основное направление критики- паразитирующий на темноте и невежестве масс образ жизни имущих и нецивилизованные порядки крепостничества. Просвещением называют идейное движение в европейских странах XVIII в., представители которого полагали, что недостатки общественного мироустройства происходят от невежества людей и что путем просвещения возможно переустроить общественный порядок на разумных началах. Смысл «просвещения» (свет науки и культуры) в том, что оно должно приблизить такой государственный строй, который в корне изменит к лучшему жизнь человека. Просвещение - течение в области культурной и духовной жизни, ставящее своей целью заменить воззрения, основывающиеся на религиозном или политическом авторитете, такими, которые вытекают из требований человеческого, разума.

Философия Просвещения была подготовлена работами П. Гассенди (1592-1655), его атомистистическим материализмом, сочинениями Р. Декарта, влиянием идей Эпикура, в том числе его этики, критикой схоластики и религиозного догматизма в работах П. Бейля (1647-1706).

Конечно, философия XVIII в. неоднородна: в ней присутствуют различные мировоззренческие ориентации.

Наиболее ярко в эту эпоху выделяются следующие направления:

- атеистическо-материалистическое – его сторонники отвергали саму идею существования Бога в любых формах, объясняли происхождение мира и человека с материалистических позиций, в вопросах познания отдавали предпочтение эмпиризму. Характерные особенности философии эпохи Просвещения:

- рационализм как общая вера в разум;

- антиклерикализм (от греч. anti - против и лат. clericalis - церковный) - направленность против засилья церкви (но не религии) в духовной жизни общества;

- антиобскурантизм (от лат. obscurant - затемняющий) - борьба с мракобесием, с враждебными науке и образованию силами.

Философия Просвещения известна главным образом своей социально-политической частью. В ней получили свое обоснование принципы буржуазного общества (свобода, равенство прав, частная собственность) взамен феодальных (зависимость, сословность, условная собственность, абсолютизм). Социальные явления философия Просвещения объясняла законами природы: законы развития общества и законы природы отождествлялись.

Общественное бытие и общественное сознание. Структура общественного сознания.

Общественное сознание - это духовная жизнь общества в совокупности чувств, настроений, взглядов, идей, теорий, отражающих общественное бытие и влияющих на него. Отображение в духовной деятельности людей интересов, представлений различных социальных групп, классов, наций, общества в целом.

Общественное сознание – совокупность психологических свойств, присущих обществу, рассматриваемому как самостоятельная целостность, система, не сводимая к сумме составляющих его индивидов.

Его структура: оно состоит из двух частей-полюсов «Идеологии» - осознанной, теоретически обработанной, отрефлектированной. «Социальной психологии» или «ментальности», которая является сферой коллективного бессознательного, характеризуется сокрытостью, глубинностью, стихийностью.

Билет №8

Философия И. Канта

Иммануи́л Кант ( 22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия — 12 февраля 1804, там же) — прусский философ и один из центральных мыслителей эпохи Просвещения Всесторонние и систематические работы Канта в области эпистемологии, метафизики, этики и эстетики сделали его одной из самых влиятельных фигур в западной философии Нового времени.

В своей доктрине трансцендентального идеализма Кант утверждал, что пространство и время— это просто «формы интуиции», которые структурируют весь опыт, и поэтому, хотя «вещи-в-себе» существуют и вносят вклад в опыт, они, тем не менее, отличны от объектов опыта. Из этого следует, что объекты опыта — это просто «видимости», и что природа вещей, как они есть сами по себе, следовательно, нами непознаваема

Мировоззрение и его типы

Мировоззрение – система взглядов и представлений о мире, человеке и их взаимодействии. Типы: анимистическое (душа, духи и природа одушевлены); религиозное; мифологическое; философское; конкретно-научное; обыденное.

Билет №9

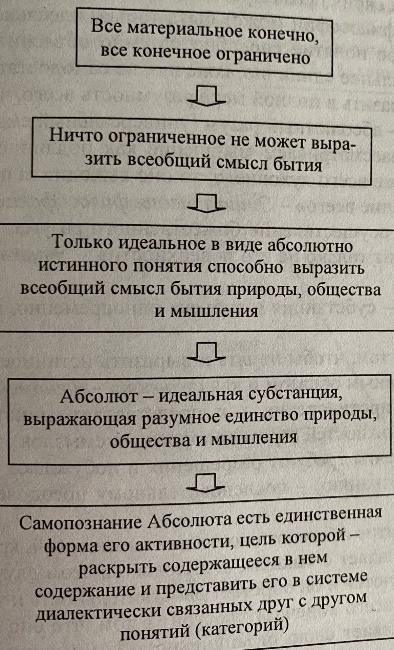

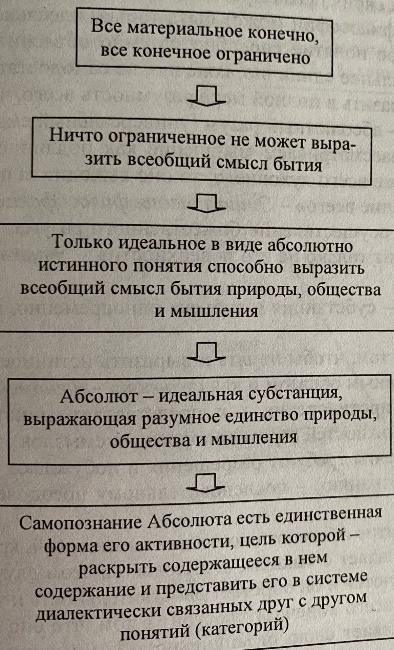

Философия Г. Гегеля

Гегель (1770-1831) – классическая немецкая философия.

Познание как предмет философского познания. Субъект и объект познания.

Познание — это такое отношение человека к миру, в результате которого человек получает новое знание о нем. Это процесс получения знания.

Познание как предмет философского анализа. Познание – это процесс (деятельность субъекта), направленный на понимание какого-либо объекта или явления.

«Познание – философская категория, описывающая процесс построения идеальных планов деятельности и общения, создания знаково-символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и др. людьми в ходе синтеза различных контекстов опыта.»

Природа познания

Возможность познания заключена в таком всеобщем свойстве материи, как свойство отражения. Превращается это возможность в действительность в результате сложного и длительного процесса возникновения и развития сознания человека, способного адекватно отражать объективный мир выявлять его закономерности.

В сознании познающего субъекта формируется образ изучаемого объекта. Его идеальный характер нельзя до конца понять, оставаясь в пределах рассмотрения только структуры внутримозговых, нейродинамических процессов. Общественная природа практической деятельности человека — вот тот специфический фактор, который вызывает к жизни идеальное, психическое высшего «постживотного» порядка. Учеными уже давно установлено, что чем выше существо поднялось по лестнице эволюции, тем меньше формы его жизнедеятельности заранее определяются строением нервных узлов, тем больше «степеней свободы» обретает организм в плане индивидуально- прижизненной приспособительной активности. И человек как высшая ступень этой эволюции может существовать не иначе, как только благодаря использованию познания как социальной формы отражения; являющейся посредствующим звеном его общественной деятельности.

Субъект и объект познания:

Субъект познания — это активно осуществляющий познавательную деятельность производитель знания. Субъектом познания является, прежде всего, личность. Именно она непосредственно наделена способностью познавать. Но субъектом познания может быть и коллектив, социальная группа, а также общество в целом.

Объект познания — это то, на что направлена познающая деятельность субъекта, фрагмент бытия, оказавшийся в поле зрения его познающей мысли. Объекты познания делятся на:

• первичные, то есть фрагменты природной и социальной действительности;

• вторичные — различные проявления духовного мира людей;

• третичные — свой собственный духовный мир.

Билет №10

Позитивизм и его эволюция

Выделяют 4 этапа в эволюции позитивизма:

позитивизм;

эмпириокритицизм;

неопозитивизм;

постпозитивизм.

Позитивизм: для позитивизма характерна вера в то, что все проблемы, с которыми сталкивается человечество, могут быть, в принципе решены при помощи разума.

Эмпириокритицизм: основатель этого направления – Э. Мах (1838-1916) выдвигал идеал «чисто описательной» науки, а основным принципом познания считал принцип «экономии мышления», который «не может вести ни к чему иному, кроме субъективного идеализма», поскольку экономнее всего мыслить, что «существую только я и мои ощущения». Тот же принцип другой представитель эмпириокритицизма — Авенариус, выражает в законе наименьшей траты сил.

Неопозитивизм (логический эмпиризм): М. Шлик, О. Нейрит, Р. Карнапе 20-х годах XX в. образовали «Венский кружок». Их целью было дать философскую интерпретацию научным открытиям, а научный подход перенести в философию.

Постпозитивизм: К. Поппер (1902-1994) отказывается от неопозитивистского принципа верификации и предлагает заменить его принципом фальсификации (фальсифицировать - «делать ложным»). Проверяемость = опровергаемость. Он считал, что, если система может быть опровергнута с помощью опыта, значит, она приходит в столкновение с реальным положением дел.

Проблемы истины философии. Критерии истины.

Истина - знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Иначе говоря, это верное, правильное отражение действительности - в живом созерцании или в мышлении.

Критерии:

1) Объективная истина — конечная обусловленность реальной действительностью, опытом, практикой и независимостью содержания истинного знания от отдельных людей (как, например, утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца).

2) Абсолютная истина — это исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе; знание, которое никогда не может быть опровергнуто.

3) Относительная истина — выражает изменчивость каждого истинного знания, его углубление, уточнение по мере развития практики и познания.

Билет №11

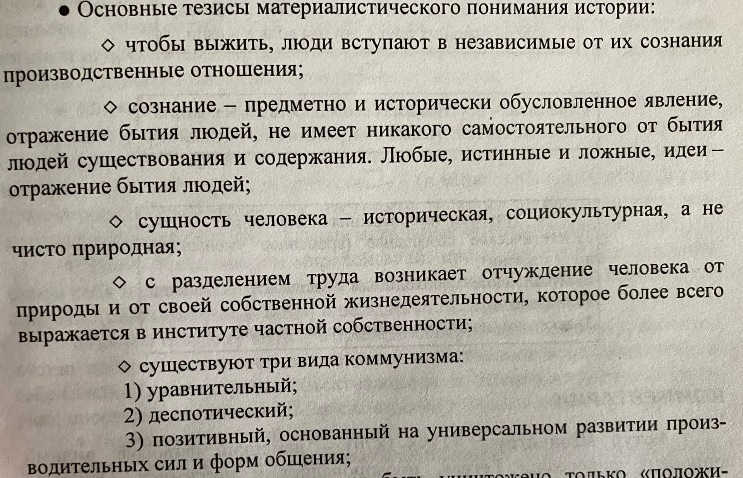

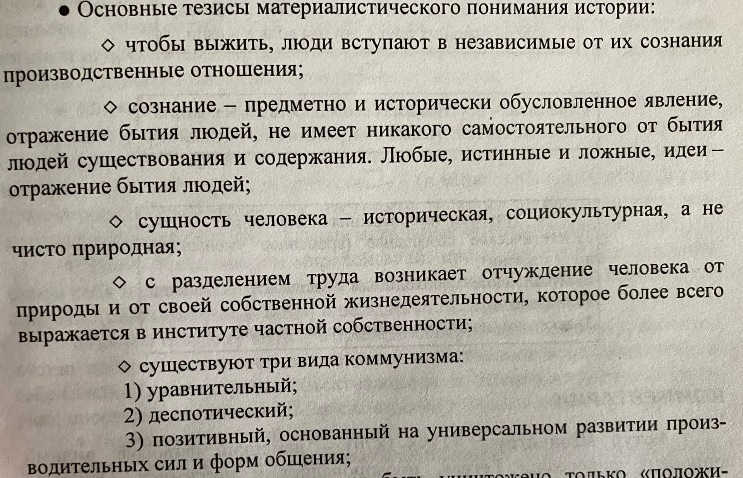

Основные идеи Марксисткой философии

Представители: Карл Макс и Фридрих Энгельс. 19 век. Главная идея марксистской философии — материалистическое понимание истории. Индивид определяет себя через материальные предметы окружающего мира и его главная цель — производство.

Чувственное и рациональное познание. Их формы. Интуитивное познание.

Чувственное познание - это активное отражение объекта познания с помощью органов чувств. Основными формами чувственного познания являются ощущение, восприятие и представление.

Рациональное познание — более сложный, чем чувственное познание способ отражения действительности посредством логического мышления (которое называют также абстрактным или рациональным мышлением). Основными чертами логического мышления являются его непротиворечивость, последовательность, определённость, обоснованность. С его помощью человек может выйти за пределы чувственного опыта и познать то, что в нем непосредственно не дано (например, сущность процессов и явлений).

В отличие от чувственного познания, рациональное познание является обобщённым и опосредованным познанием действительности. Оно заключается в абстрагировании, обобщении, в оперировании абстракциями, что обеспечивает знание о некоем общем. Поэтому рациональное познание и отражает природу глубже, полнее даёт знание о сути.

Интуитивное познание — вид познания, в котором проявляется способность непосредственного постижения истины без опоры на логические обоснования и доказательства. Основные признаки: внезапность, частичная осознанность, непосредственный характер возникновения знания.

Билет №12

Основные направления философии ХХ века.

Философия ХХ века – это совокупность самых разнообразных интеллектуальных построений, теорий, парадигм и течений различных направлений. Общим для них является не только временные рамки и тот социально-политический фон, в условиях которого они возникают. Философия ХХ века во-многом зарождалась в критическом переосмыслении немецкой классической философии, порой даже в ее полном неприятии. Немецкая классическая философия, прежде всего универсальная система Гегеля, мало интересовалась прикладным значением истолкования истины и бытия. Современная философия сделала предметом своего интереса проблему человека в его уникальности, неповторимости, единичности: хаос и неосознанность личных переживаний, приспособление как способ быть счастливым в неприветливой Вселенной, социальное действие как метод преодоления жесткой необходимости. Сама методология исследования теряет рациональную структурированность и приобретает эссеитскую форму или становится набором рекомендаций, похожих на советы кандидату в элитный клуб; изложение и аргументация превращаются из дискурса в нарратив. И все-таки современная философия – это апология культуры; ценности культуры всегда были для нее высшими ценностями; поэтому поиски истины, добра, справедливости, свободы, несмотря на ретроспективность, обращены в будущее и посвящены счастью человека. Надежда и вера в могущество человека ведут ведут двже самых заядлых пессимистов к единой цели – познанию "богатства и глубины своей природы" (Гегель). В ХХ веке большим влиянием, как в политике, так и в духовной сфере пользовалась философия марксизма. Классический марксизм был разработан немецким мыслителем Карлом Марксом (1818 - 1883) в тесном сотрудничестве с Фридрихом Энгельсом (1820-1895) Философия марксизма включает 2 части: диалектический и исторический материализм. Главной заслугой Маркса, по словам Ленина, было создание науки об обществе. Это стало возможным благодаря открытию экономических законов функционирования общества и признанию этих законов доминирующими: тезис о том, что "бытие определяет знанием" в применении к истории общества конкретизируется как принцип первичности общественного бытия и вторичности общественного сознания.

Диалектика как учение о взаимосвязях и развитии

Переход количественных изменений в качественные

В первом законе Энгельс определяет категории качества, количества и меры. Качество — это внутренняя определенность предмета, явление, которое характеризует предмет или явление в целом. Качество — это первая непосредственная определенность бытия. Количество есть определенность, «безразличная для бытия» — внешняя определенность вещи. Качество и количество не могут существовать вне зависимости друг от друга, так как любая вещь или явление определяется и качественной характеристикой и количественными показателями. «Демонстрацией» качественной и количественной определенности выступает мера, то есть соотношение показателей, своеобразное равновесие. Нарушение меры меняет качество и превращает одну вещь в другую, или одно явление в другое. Происходит перерыв постепенности, или качественный скачок — это всеобщая форма перехода от одного качественного состояния к другому.

Классическим примером перехода от количественных изменений к качественным являются превращения лёд — вода — пар. По мере нагревания льда сначала происходит количественное изменение — рост температуры. При 0 °C, несмотря на продолжение нагревания, температура льда перестаёт расти, лёд постепенно превращается в воду. Это уже изменение качества. Дальнейшее нагревание воды опять вызывает сначала количественные (рост температуры), а затем и качественные (постепенное превращение в пар при 100 °C) изменения.

Рассмотрение качеств в единстве с его внешними и внутренними аспектами позволяют перейти к его внутренней оценке. Мера-множество количественных изменений, внутри которого сохраняется данное качество. Мера фиксирует закон, переход за границы меры называется скачком. Скачок- переход системы в другое качество.

Всякая система обладает качественной определённостью, совокупностью и свойств, основанной на внутренней структуре. Определённость системы сохраняется. Эволюция при переходе через границы которой просиходит прерывание изменений, т.е. скачок в новое качество(революция)

Билет №13

Иррационализм 19 века

Иррационализм формируется как реакция на материалистические и революционные идеи мыслителей предшествующего периода, на рационалистическую традицию (прежде всего традицию немецкой классической философии).

Артур Шопенгауэр(1788-1860): первым из философов XIX в. порвал с прогрессивно-оптимистической традицией, провозгласил иррационализм. Шопенгауэр говорит, что в основе мира лежит воля. Она — «вещь в себе», она не может быть выражена в рациональных формах и законах. О ней лишь что-то говорит иррациональная интуиция. Шопенгауэр истолковывает волю как некое «слепое влечение», «темный, глухой порыв». Воля объективируется в идеях, в явлениях природы, в человеке. Объективации иррациональной воли находятся в борьбе, столкновениях, разладе. А жизнь человека — это страдания, постоянная суета. Причина этого — «воля к жизни», поэтому нужно «успокоить» свою волю, не бояться смерти. Жизненный идеал Шопенгауэра — аскетический квиетизм буддийского отшельника или христианского пустынника.

Серен Кьеркегор(1813-1855): размышляет о человеческой личности и ее судьбе. Человек для Кьеркегора — сложнейшая проблема, его существование (экзистенция) — тайна, раскрыть которую научными методами невозможно. Существование не может быть выражено с помощью понятий. Мое существование дано мне в жизни, в чувстве, переживании. Смысл существования становится понятным, когда человек переживает критические моменты, когда возникает необходимость в выборе («или—или»). Кьеркегор говорит, что есть три вида существования, три стадии жизни: эстетическая, этическая и религиозная. Эстетическая — чувственный способ жизнедеятельности, характеризующийся эротизмом и цинизмом, хаотичностью и случайностью. На этической стадии господствует чувство долга. Высшая стадия — религиозная, на которой человек вступает в общение с божеством. Кьеркегор считает, что обычно человек ведет неистинное существование (ведет дела, копит деньги и т. д.). От этого нужно отказаться в пользу «вечного блаженства».

|

Скачать 0.57 Mb.

Скачать 0.57 Mb.