СРО 1 биофизика 1 курс. Биофизика клетки

Скачать 0.61 Mb. Скачать 0.61 Mb.

|

|

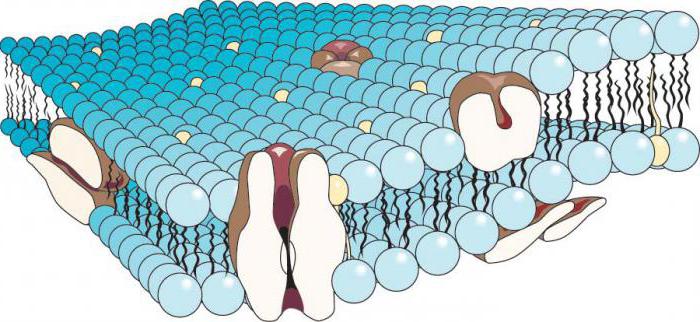

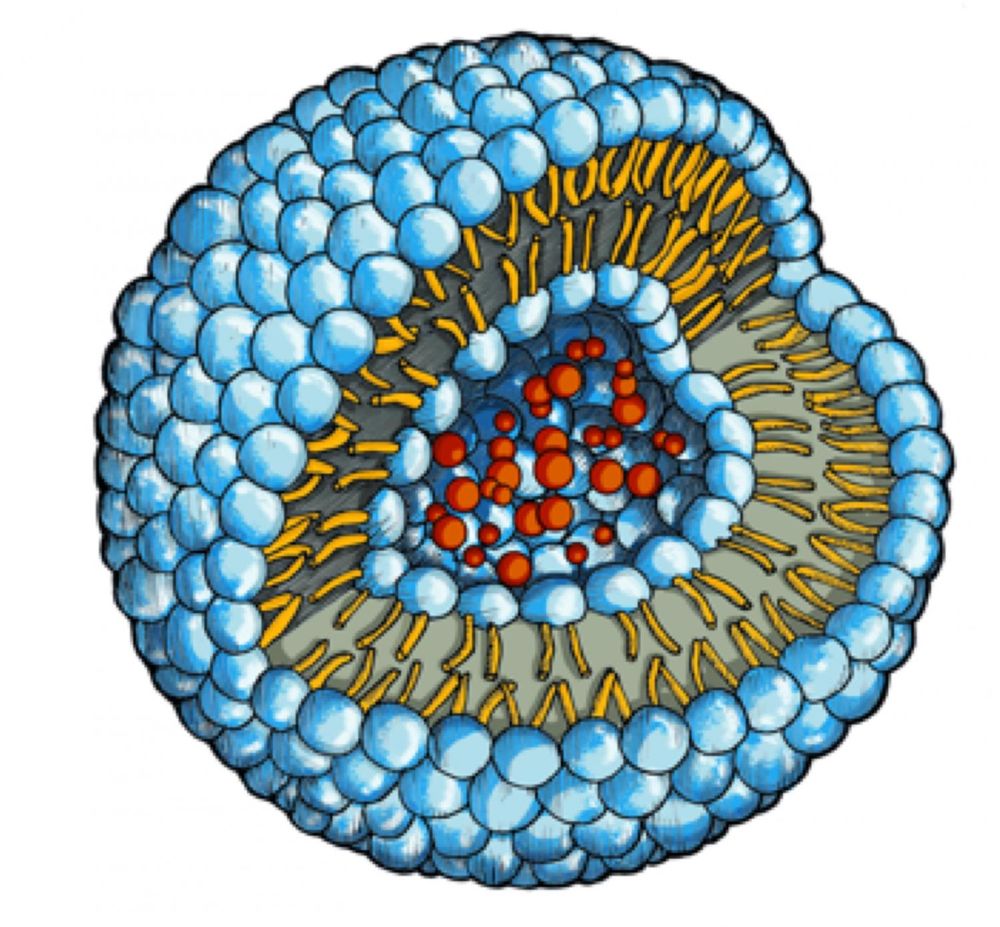

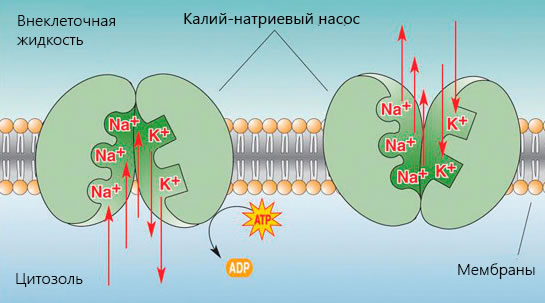

СРО №11 по теме «Биофизика клетки» заполнил(а) Сундукова Анастасия группа 018-021-1 проверил(а) Адибаев Берик Мукатович 1 2 -задание.Пронумеруйте и напишите названия структурных элементов Биомембраны.  1 5 4 3      1  Липидный бислой – гидрофильная головка 2 - гибдрофобный хвостик 3 - интегральный белок 4 - пронизывающий белок 5 – периферический белок Биомембрана – эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды. Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») части. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют, пожалуй, археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7—8 нм. Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погружённые одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров и рецепторов. 2-задание О Липосомы – сферические везикулы, имеющие один или несколько липидных бислоёв. Образуются в смесях фосфолипидов с водой. Внутри липосом содержится вода или раствор, в котором проводилась ультразвуковая обработка. Диаметр липосом составляет от 20 нм (моноламеллярные везикулы, стенка состоит из одного бислоя) до 10-50 мкм(мультиламеллярные везикулы, стенка состоит из десятков или сотен бислоёв). пишите способы получения липосом и их применение в медицине.  Способы получения: Для приготовления липосом обычно используют фосфолипиды, которые подразделяются на фосфоглицериды, состоящие из остатка глицерина, присоединенных к нему двух жирнокислотных молекул и фосфорилированного спирта, и на гликосфинголипиды – липиды, содержащие остатки сахаров. Одним из самых популярных способов получения небольших моноламелярных липосом является ультразвуковая обработка суспензий мультиламеллярных липосомных везикул. Главным недостатком такого способа является низкая степень инкапсуляции, возможное разрушение фосфолипидов и соединений, которые надо включить во внутренний объем, металлическое загрязнение зондом наконечника и существование многослойных липосом наряду с однослойными. Экструзия: способ, при котором многоламеллярные липосомы продавливают под давлением ≈ 140 МПа при 4°C через маленькое отверстие. Это очень быстрый метод. Получившиеся липосомы немного больше, чем те, которые получают озвучиванием. Минусы заключаются в том, что такая температура трудна для достижения и объемы, с которыми приходится работать, относительно малы. Метод замораживания-оттаивания: метод, при котором в результате цикла замораживания фосфолипидных дисперсий с последующим оттаиванием образуются липосомы с высоким процентным включением инкапсулированных веществ. Размеры липосом могут увеличиваться путем слияния. Применение в медицине: Использование липосом как транспортных частиц Лечение вирусных заболеваний Использование липосом в противотуберкулезной терапии Использование липосом в химиотерапии при онкозаболеваниях в качестве средств доставки фармакологически активных соединений к клеткам-мишеням компьютерная томография, рентгенография и ультразвуковое зондирование 3-задание Опишите свойства клеточной мембраны 1. Мембраны отделяют клетку от внешней среды, регулируют транспорт веществ между клеткой и ее свободным пространством, между разными органеллами. 2. Контролируя поглощение и выделение веществ клеткой, мембраны таким способом регулируют скорость и направленность химических реакций, составляющих обмен веществ. 3. Мембраны регулируют обмен веществ увеличением проницаемости или изменяя активность ферментов. Некоторые ферменты активны только тогда, когда прикреплены к мембране. Белки-ферменты располагаются на мембране в определенной последовательности, образуя мультиферментные комплексы, что способствует последовательному протеканию химических реакций. 4. Мембраны увеличивают внутреннюю поверхность клетки, на которой находятся ферменты и протекают разные химические реакции. Они делят клетку на компартменты (отсеки, ячейки), отличающиеся по своему химическому составу. Каждая органелла, окруженная мембраной, является таким компартментом, где протекают только им присущи специфические реакции. 5. Неодинаковая концентрация ионов по обе стороны мембраны приводит к возникновению разности электрических потенциалов, которую клетка может использовать для выполнения работы (транспорта веществ через мембраны, передачи электрических сигналов, синтеза АТФ). Клетка жива до тех пор, пока избирательно проницаемые мембраны делят ее на компартменты. 6. Обладая избирательной проницаемостью, мембраны выполняют еще одну очень важную функцию: поддерживают гомеостаз в клетке и в отдельных органеллах. Гомеостаз (от греч. hотоis — тот же,stasis— стояние) — это свойство клетки, органеллы, а также органа, организма, экологической системы сохранять постоянной свою внутреннюю среду К. Бернар (Франция) еще в 1857 г. писал: «Постоянство внутренней среды является обязательным условием свободной жизни». 7. Мембраны участвуют в адаптации клетки к внешним условиям, т.е. выполняют рецепторно-регуляторную функцию. Рецепторные белки воспринимают раздражение, поступающие из внешней среды 4-Задание. С помощью графического элемента SmartArt создайте схему работы Na/K – насоса   Наружная сторона Мембрана Внутренняя сторона   Натрий-калиевый насос — это один из механизмов активного транспорта через цитоплазматическую мембрану против градиента концентрации. За один цикл своей работы натрий-калиевый насос переносит три иона натрия (3Na+) из клетки и два иона калия (2K+) в клетку. Поскольку из клетки удаляется больше положительных зарядов, то на мембране происходит накопление разности электрических потенциалов (внутреннее содержимое клетки заряжено отрицательно по отношению к внешней среде). Разность потенциалов, в свою очередь, приводит к расщеплению АТФ и высвобождаю энергию. Перекачивание натрия и калия необходимо для сохранения клеточного объема (осморегуляция), поддержания электрической активности в нервных и мышечных клетках, для активного транспорта сахаров, аминокислот и др. Калий в клетке требуется для белкового синтеза, гликолиза, фотосинтеза и др. Натрий-калиевый насос по-сути представляет собой фермент, расщепляющий АТФ. Фермент называется натрий-калий-зависимая аденозинтрифосфатаза (Na+/K+-АТФ-аза). Он находится в мембранах (представляет собой интегральный белок) и начинает работать, когда повышается концентрация ионов натрия внутри клети или ионов калия снаружи. Насос действует по принципу открывающихся и закрывающихся каналов. Когда белок связывается с ионами натрия, то это нарушает его водородные связи и приводит к изменению формы. Образуется узкая внутренняя полость, через которую выходят наружу ионы натрия, а ионы калия протиснуться наружу не могут. Выход ионов натрия снова изменяет конформацию фермента, в результате чего открывается другой канал, через который в клетку могут попасть ионы калия. Расщепление АТФ происходит после связывания ионов натрия. Выделяющаяся энергия расходуется на изменение конформации фермента для выхода Na+. 5-Задание.

|