Блок Метод уменьшения забойного давления добывающих скважин

Скачать 1.59 Mb. Скачать 1.59 Mb.

|

|

Блок 1. Метод уменьшения забойного давления добывающих скважин. Методы управления — это все виды технологического воздействия на объекты, не связанные с изменением системы разработки и направленные на повышение эффективности разработки месторождения: 1) Увеличение производительности скважин за счет снижения забойного давления. 2) Воздействие на призабойную зону скважин (управление продуктивностью) с целью интенсификации притока (приемистости) - гидравлический разрыв пласта, зарезка боковых стволов, кислотные обработки и т.д. 3) Отключение высокообводненных скважин. 4) Повышение забойного давления нагнетательных скважин; 5) бурение дополнительных добывающих скважин (в рамках резервного фонда) или возврат скважин с других горизонтов. И другие… При оценке резерва в забойном давлении следует учитывать физические процессы, протекающие в пласте (в первую очередь в околоскважинных зонах), такие как деформационные, рост газонасыщенности и др. Оценка добывных возможностей скважин с учетом техногенных процессов (первичных и при отклонении от закона Дарси) 1. Оценка добывных возможностей скважин при снижении забойного давления (в случае линейной индикаторной линии). Для радиальной фильтрации по закону Дарси существует формула Дюпюи.  (1) (1)где коэффициент пропорциональности между дебитом и депрессией называют коэффициентом продуктивности скважины,  k – проницаемость системы “пласт-флюид”, определенная при геофизических исследованиях кернового материала при начальных пластовых условиях (начальное пластовое давление и водонасыщенность пласта, равная Sсв.). Rк – радиус влияния скважины (при отсутствии данных – половина расстояния между скважинами). 2. Необходимо оценить фактический коэффициент продуктивности скважины. Обычно  Это связано с тем, что при возбуждении пласта скважиной протекают первичные техногенные процессы (даже на малых депрессия), приводящие к возникновению дополнительных фильтрационных сопротивлений. Это связано с тем, что при возбуждении пласта скважиной протекают первичные техногенные процессы (даже на малых депрессия), приводящие к возникновению дополнительных фильтрационных сопротивлений. Первичные техногенные процессы, протекающие в околоскважинных зонах:

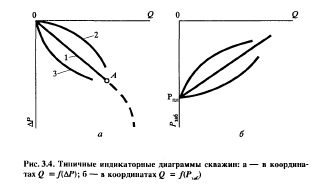

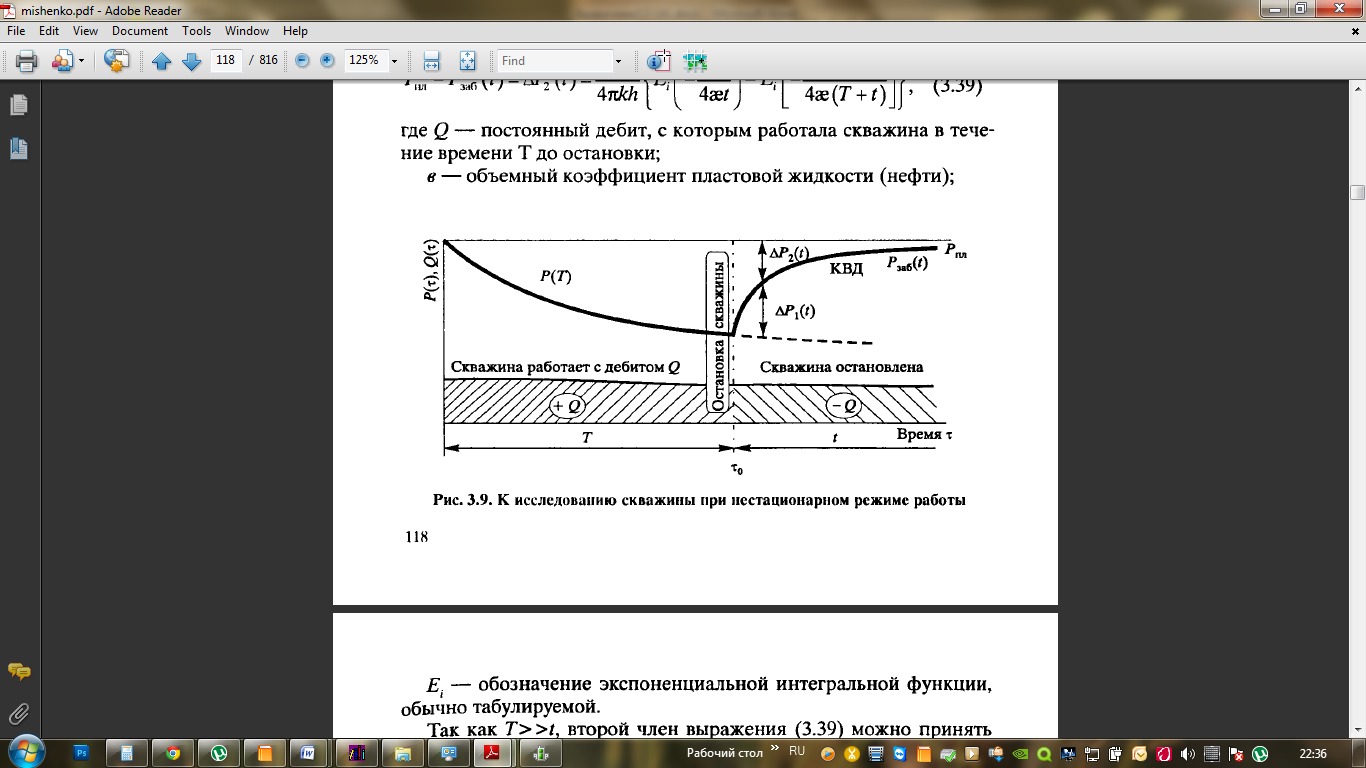

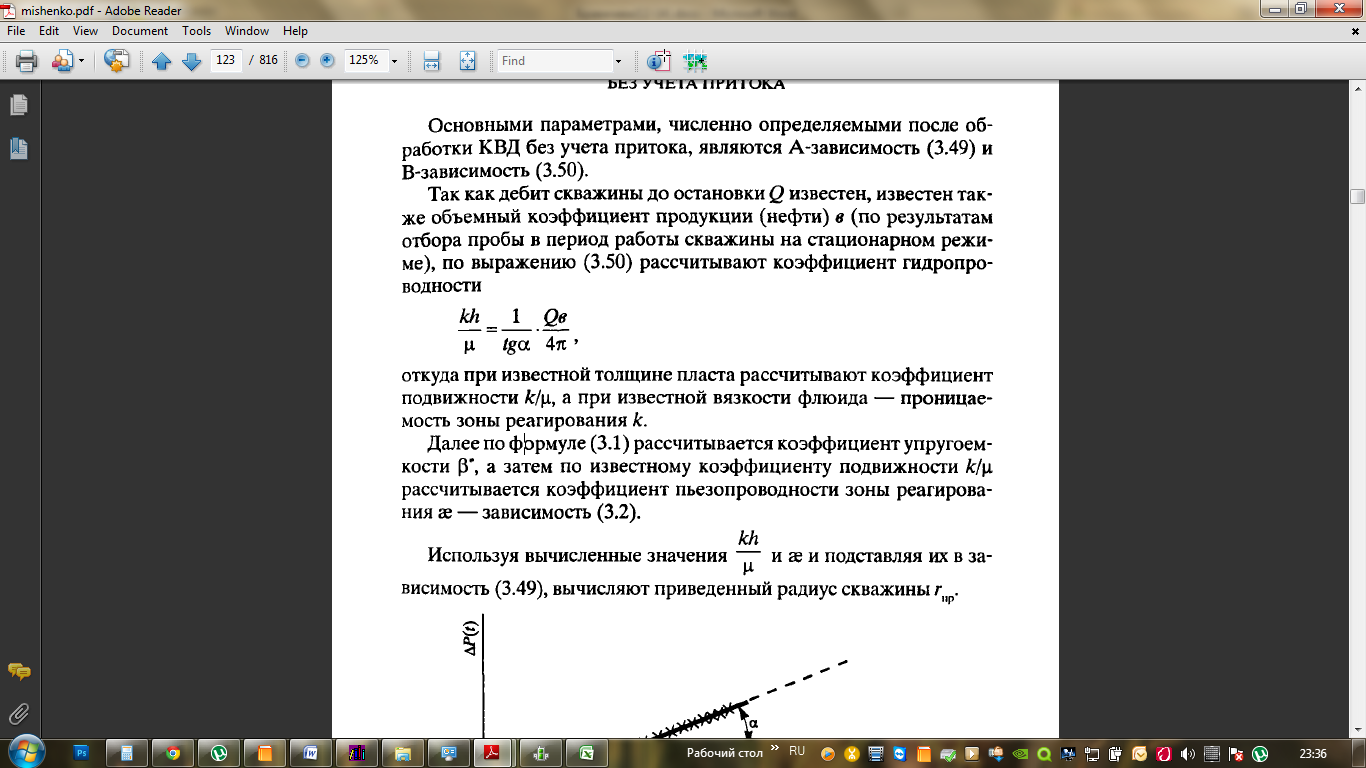

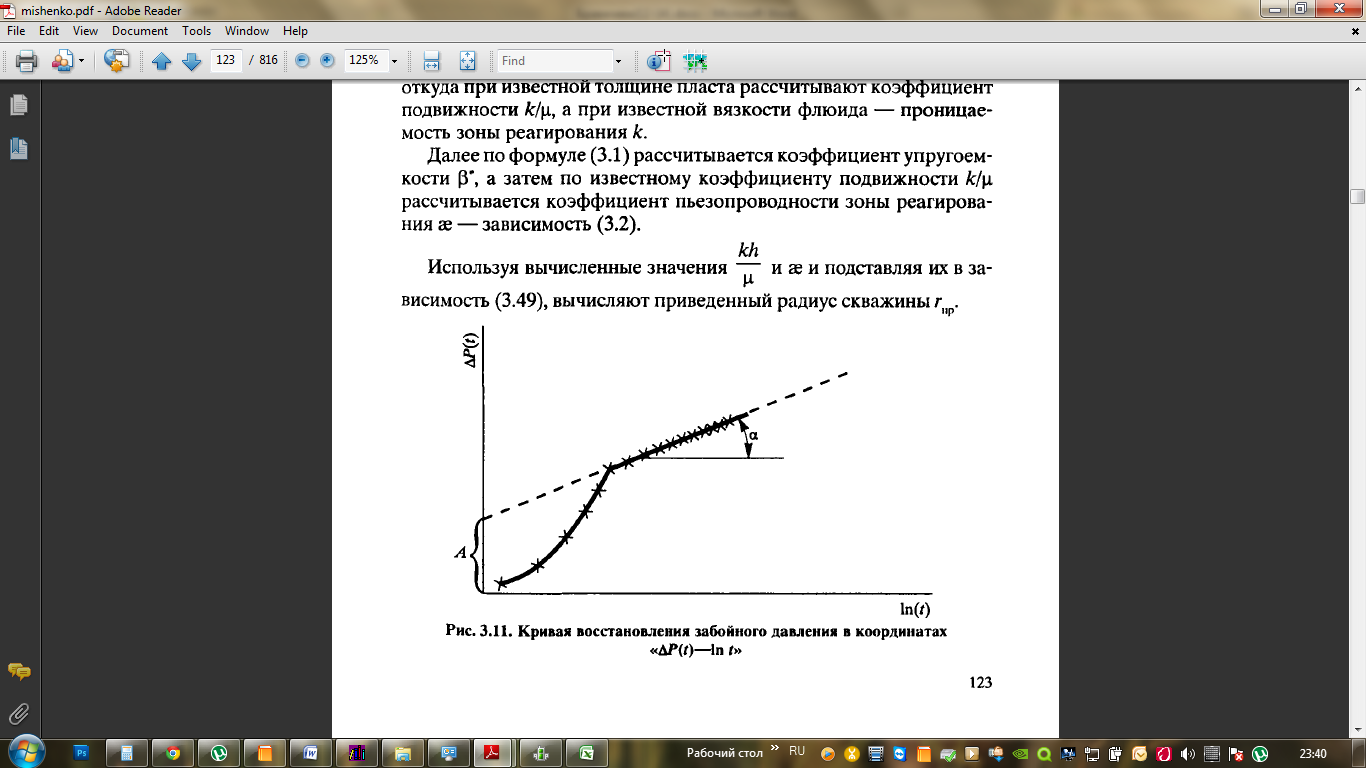

Кроме того, большинство скважин несовершенны по степени и характеру вскрытия продуктивного пласта, поэтому приток происходит через перфорационные отверстия, а не по всей боковой поверхности скважины. При протекании первичных техногенных процессов возникают дополнительные фильтрационные сопротивления, приводящие к снижению дебита. Т.к. эти сопротивления зависят от очень большого числа факторов, аналитически их оценить невозможно. Их учитывают введением параметра S, который называют скин-фактор. S определяется по результатам гидродинамических исследований скважин методом последовательной смены установившихся отборов.  (2) (2)   (3) (3)Если фактический коэффициент продуктивности достаточно высокий и небольшое снижение забойного давления может привести к существенному приросту дебита скважины, то снижение забойного давления как метод управления разработкой оправдано. Например, если фактический коэффициент продуктивности равен 15 м3/(сут·МПа), то снижение забойного давления даже на 5 атм. приводит к увеличению дебита на целых 7.5 м3/сут. Снизить забойное давление возможно при изменении режимов и типоразмеров скважинного оборудования в базовом варианте компоновки. Для этого необходимо знать методики подбора варианта компоновки по основным способам эксплуатации. Это одна из задач, которыми мы будем заниматься на семинарах. Если фактический коэффициент продуктивности низкий, данный метод управления не является эффективным. 2. ОЦЕНКА ДОБЫВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКВАЖИН ПРИ ОТКЛОНЕНИЯХ ОТ ЗАКОНА ДАРСИ I. Влияние деформационных процессов. 1. Если Рпл>Рнас и Рз>Рнас то при снижении забойного давления в пластах могут протекать деформационные процессы, а при уменьшении забойного давления ниже Рнас имеет место комплексное влияние деформационных процессов и роста газонасыщенности. При протекании деформационных процессов пористость и проницаемость изменяются при изменении эффективного давления. 2. Рассмотрим случай, когда зависимость проницаемости от изменения эффективного давления  при разработке экспоненциальная: при разработке экспоненциальная: (1) (1)В этом случае оценку дебита предлагается проводить на основе средней по давлению проницаемости (Горбунов А.Т., Добрынин В.М. и др.):  (2) (2)В случае экспоненциальной зависимости  (3) (3) (4) (4) коэффициент снижения проницаемости определяется на основе геофизических исследований кернового материала (гидравлический обжим керна). коэффициент снижения проницаемости определяется на основе геофизических исследований кернового материала (гидравлический обжим керна).В специальной литературе формула (4) известна как модель притока в карбонатных коллекторах (для запасов в терригенных коллекторах деформационными процессами раньше пренебрегали). Сегодня известны месторождения, сложенные рыхлыми слабосцементированными породами с повышенным содержанием глинистой составляющей. Потому пренебрегать деф. процессами ни в коем случае нельзя. В некоторых случаях существует критическая депрессия, не связанная с ростом газонасыщенности, превышение которой приводит к снижению дебита. 3. Уточнить значения  можно по данным гидродинамических исследований скважин (ГДИС) методом последовательной смены установившихся отборов (ПСУО): можно по данным гидродинамических исследований скважин (ГДИС) методом последовательной смены установившихся отборов (ПСУО): (5) (5) - результаты ГДИС. - результаты ГДИС. Перебирая значения  и вычисляя F, можно уточнить значение и вычисляя F, можно уточнить значение  : : (* - означает искомое значение (* - означает искомое значение  ) )4. Уравнение притока при протекании деформационных процессов:  (6) (6)При этом индикаторная линия является выпуклой к оси дебитов.  Рисунок 1. Аппроксимация испытаний различными уравнениями притока. P.S. Kпр0 (в соответствии с формулой (4 )) при линейной аппроксимации результатов испытаний занижается. Однако прогнозное значение дебита не соответствует фактическим при увеличении депрессии. Понятии (коэффициент продуктивности скважины при нелинейной модели притока исчезает). Если известны результаты испытаний на низких депрессиях и ошибка линейного тренда невелика (но все же больше, чем при нелинейной аппроксимации), то необходимо продолжить испытания и проводить аппроксимацию нелинейной зависимостью  параметры линейного тренда оцениваются после линеаризации. параметры линейного тренда оцениваются после линеаризации.   Y=A+BX 5. При исследовании кернового материала могут быть получены и более сложные зависимости k(p) Лабораторные исследования на образцах керна  Рисунок 2. -Результаты опытов относительного изменения проницаемости от эффективного давления: 1, 2 – чистые песчаники; 3,4 – глинистые песчаники 3 и 4 экспоненты имеют очень низкую точность оценки результатов исследований кернового материала, поскольку на самом деле зависимости более сложные  Рисунок 3. - Зависимость k/k0 от внутрипорового давления для образца пород-коллекторов месторождения Хасси-Мессауд, скв. № 290  Рисунок 4. -Зависимость k/k0 от эффективного давления, скв. № 8, образец 222, месторождения Тенгиз (виден гистерезис проницаемости). В этом случае деформационные процессы сопровождаются необратимыми потерями ФЕС – разрушение глинистого цемента, смыкание трещин, разбухание глинистых частиц при закачке пресной воды. Влияние зависимостей, приведенных на рис. 3 и 4, приводят к снижению добывных возможностей скважин с ростом депрессии в определенных пределах. В этом случае индикаторные линии имеют вид подковы, т.е. существует критическая депрессия, превышение которой приводит к снижению дебита. Рисунок 5. - Индикаторные диаграммы скважин пласта ВК1 Каменной площади Красноленинского месторождения Естественно, что рассчитать индикаторную линию в случае уменьшения дебита при осреднении проницаемости по давлению нельзя, т.к. интеграл не убывает. Р.S. Снижение дебита с ростом депрессии можно получить при гидродинамическом моделировании по специальным методикам проведения расчетов. Замечание Построение прогнозных индикаторных линий в случае отклонений от закона Дарси обычно производится методом последовательной смены стационарных состояний (ПССС). При этом задается шаг по депрессии (на практике обычно 0.5 МПа) и для каждого среднего давления рассчитываются проницаемость по нефти или (если необходимо) относительная фазовая проницаемость по нефти. Шаг по  задается таким, что PVT свойства и ФЕС можно определять при среднем давлении. Например, при Рпл=15 МПа рассчитывается kн от 14.75 МПа, далее от 14,25 и т.д. задается таким, что PVT свойства и ФЕС можно определять при среднем давлении. Например, при Рпл=15 МПа рассчитывается kн от 14.75 МПа, далее от 14,25 и т.д. Далее при каждом приращении депрессии рассчитывается приращение дебита по формуле Дюпюи. Естественно, что приращение дебита на каждом шаге приращения депрессий снижается (выпуклая к оси дебитов индикаторная линия.). 1.2 Методики интерпретации результатов ГДИС методом ПСУО и в неустановившемся режиме Интерпретация ГДИС позволяет оценить продуктивные и фильтрационные характеристики пластов и скважин (пластовое давление, продуктивность или фильтрационные коэффициенты, обводнённость, газовый фактор, гидропроводность, проницаемость, пьезопроводность, скин-фактор и т. д.), а также особенности околоскважинной и удалённой зон пласта. Эти исследования являются прямым методом определения фильтрационных свойств горных пород в условиях залегания (in situ), характера насыщения пласта (газ/нефть/вода) и физических свойств пластовых флюидов (плотность, вязкость, объёмный коэффициент, сжимаемость, давление насыщения и т. д.). Различают методы ГДИС в скважинах: 1) на установившихся режимах фильтрации – метод снятия индикаторной диаграммы (ИД). Этот вид исследования называется исследованием на приток (приемистость) и проводится методом установившихся отборов. Установившийся отбор характеризуется стационарным режимом работы скважины, т.е. постоянством во времени забойного и устьевого давлений и дебита скважины. Сущность метода заключается в установлении режима работы скважины и ожидании его стационарности. После стабилизации во времени режима работы скважины инструментально измеряют Pзаб, Рзатруб, Руст , дебит нефти, дебит воды, дебит газа, количество механических примесей и т.д. Все измеренные величины регистрируются. Затем режим работы скважины изменяется и ожидают нового стационарного режима работы системы. Изменение режима работы зависит от способа эксплуатации: на фонтанной скважине изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде; на газлифтной скважине изменяют режим закачки рабочего агента — давление и (или) расход; на скважине, оборудованной установкой скважинного штангового насоса, изменяют длину хода и (или) число качаний, т.е. для каждого способа эксплуатации имеется собственная возможность изменения режима. После чего строят индикаторную диаграмму. Интерпретация ИД. Основной целью исследования на установившихся отборах является построение индикаторной диаграммы (индикаторной линии) скважины. Индикаторной диаграммой скважины называется графическая зависимость установившегося дебита от депрессии (забойного давления), т.е  На рис. 3.4 представлены типичные индикаторные диаграммы. Как видно из рис. 3.4, индикаторные диаграммы могут быть прямолинейными (1 — рис. 3.4 а), выпуклыми (2) и вогнутыми (3) к оси дебитов. Форма индикаторной линии зависит от режима дренирования пласта, режима фильтрации, от природы фильтрующихся флюидов, от переходных неустановившихся процессов в пласте, от фильтрационных сопротивлений, от строения области дренирования (однородный, неоднородный, слоисто-неоднородный пласт) и др. Прямолинейная индикаторная диаграмма до точки А (1—рис. 3.4 а) может быть получена в том случае, когда режим дренирования есть режим вытеснения при фильтрации однофазной жидкости по закону Дарси, т.е. в этом случае справедливо уравнение Дюпюи:  По мере возрастания депрессии прямая может начать искривляться (после точки А), что связано с нарушением закона Дарси вследствие роста скорости фильтрации и влияния на процесс сил инерции. Искривление может быть связано и с неустановившимся процессом фильтрации (переходным процессом) в связи с появлением свободного газа. Индикаторные диаграммы, выпуклые по отношению к оси дебитов (2 — рис. 3.4 а), характерны, как правило, для режимов истощения, а причины именно такой формы могут быть различными. Индикаторные диаграммы, вогнутые по отношению к оси дебитов (3 — рис. 3.4 а), могут быть получены в следующих случаях: — увеличение притока при повышении АР за счет подключения ранее неработавших пропластков, трещин и т.п.; — самоочистка призабойной зоны при увеличении депрессии и снижение фильтрационных сопротивлений, либо формирование новых трещин; — некачественные результаты исследования (метод установившихся отборов при фактически неустановившемся режиме фильтрации). В этом случае необходимо повторить исследование. Все индикаторные линии, приведенные на рис. 3.4 а, могут быть описаны уравнением следующего вида: где к—коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м7(сут МПа), если дебит измеряется в м7 сут, а давление — в МПа, п — показатель степени, характеризующий тип и режим фильтрации. Для индикаторных диаграмм на рис. 3.4 а: линейной 1 — показатель степени п - 1; выпуклой к оси дебитов 2 —показатель степени п < 1; вогнутой к оси дебитов 3 — показатель степени п > 1. Для прямолинейной индикаторной линии коэффициент продуктивности является важным технологическим параметром скважины. Коэффициент продуктивности постоянен в определенный промежуток времени, пока соблюдается закон Дарси. Обозначим в урав- нении Дюпюи (1.8) через /Сгмр:  коэффициент продуктивности является интегральной характеристикой, учитывающей не только свойства флюидов и пористой среды, но и самой скважины и области питания. Нелинейные индикаторные линии могут быть интерпретированы с использованием двухчленного уравнения фильтрации, записанного в следующем виде (с учетом сил инерции):  где ДР/Д/ - перепад давлений на единицу длины (градиент давления), Па/м; v — скорость фильтрации, м/с; в — комплексный коэффициент, характеризующий пористую среду и флюид. 2) на неустановившихся режимах – методы кривой восстановления давления (КВД), кривой падения давления (КПД), кривой восстановления уровня (КВУ) или кривой притока (КП). Изучение нестационарного режима работы скважины после остановки ее (или после пуска) дает информацию о среднеинтегральных характеристиках зоны реагирования. Всякое изменение режима работы скважины сопровождается перераспределением давления вокруг нее и зависит от пьезопроводности зоны реагирования. Исследование заключается в получении зависимости изменения забойного давления в скважине в функции времени, после изменения режима ее работы (пуска или остановки). После чего данную зависимость интерпретируют, и находят характеристики пласта. Графически изменение давления и дебита скважины до остановки ее в момент времени рисунке — изменение давления в период времени работы скважины с постоянным дебитом. Начиная с момента T, за период времени t (время остановки скважины) на забое скважины забойное давление восстанавливается, что видно из фиксируемой кривой восстановления забойного давления (КВД).  Гидропрослушивание (неустановившихся режим) Сущность которого заключается в прослеживании влияния изменения режима работы одной из скважин (возмущающей) на характер изменения давления в других скважинах (реагирующих). Изменение режима работы возмущающей скважины может быть достигнуто одним из следующих способов: остановка ее или пуск в работу с постоянным дебитом (если скважина простаивала); изменение забойного давления (дебита) скважины. Метод гидропрослушивания базируется на изучении особенностей распространения возмущения в пласте от возмущающей скважины до реагирующих, зависящих не только от самого возмущения, но и от параметров пласта. Точность определения параметров пласта зависит от того, происходят ли какие-либо изменения режима работы скважин, соседних с реагирующими скважинами в процессе исследования, а также от используемой измерительной аппаратуры. Интерпретации КВД: Перед исследованием скважины (при работе ее на стационарном режиме) замеряется дебит скважины. В работающую скважину спускают на забой глубинный манометр. После контроля стационарности режима работы скважину закрывают на устье. Манометр, находящийся на забое и зафиксировавший забойное давление при стационарном режиме работы, после остановки скважины регистрирует так называемую кривую восстановления забойного давления (КВД). Глубинный манометр извлекается из скважины и на основании бланка регистрации забойного давления строится зависимость восстановления забойного давления в функции времени — КВД, которая представлена на рис. 3.10. Логарифмическую зависимость можно линеаризовать, записав ее в следующем виде: Таким образом, зависимость (3.47) в координатах «∆Р(t)—Int» является уравнением прямой (3.48), а кривая восстановления забойного давления (рис. 3.10) принимает следующий вид (рис. 3.11 последний график). Как видно из рис. 3.11, только часть КВД является линейной. Почему на фактической КВД появилась нелинейная часть, противоречащая зависимости (3.48)? Этот участок КВД появляется в том случае, когда остановка скважины производится не на забое (что технически трудно реализуемо), а на устье, и связан он с продолжающимся притоком флюида из пласта в скважину после ее остановки. Так как нефть содержит растворенный газ, то этот газ при давлении, меньшем давления насыщения, выделяется в скважине и формирует газожидкостную смесь. Газожидкостная смесь, являясь средой сжимаемой, с ростом забойного давления после остановки скважины сжимается, вследствие чего возможен приток продукции из пласта в скважину. Таким образом, начальный участок КВД (иногда значительный по времени) не может быть использован для интерпретации результатов. Рассматривая совместно зависимость (3.48) и рис. 3.11, устанавливаем: 1. Экстраполяция линейной части КВД до пересечения с осью ∆P(t) дает численную величину отрезка А  Основными параметрами, численно определяемыми после обработки КВД без учета притока, являются А-зависимость (3.49) и В-зависимость (3.50). Так как дебит скважины до остановки Q известен, известен также объемный коэффициент продукции (нефти) (по результатам отбора пробы в период работы скважины на стационарном режиме), по выражению (3.50) рассчитывают коэффициент гидропроводности   откуда при известной толщине пласта рассчитывают коэффициент подвижности, а при известной вязкости флюида — проницаемость зоны реагирования. Далее по формуле (3.1) рассчитывается коэффициент упругоемкости, а затем по известному коэффициенту подвижности определяется коэффициент пьезопроводности зоны реагирования (3.2). Используя вычисленные значения и подставляя их в зависимость (3.49), вычисляют приведенный радиус скважины.  |