Блок Метод уменьшения забойного давления добывающих скважин

Скачать 1.59 Mb. Скачать 1.59 Mb.

|

|

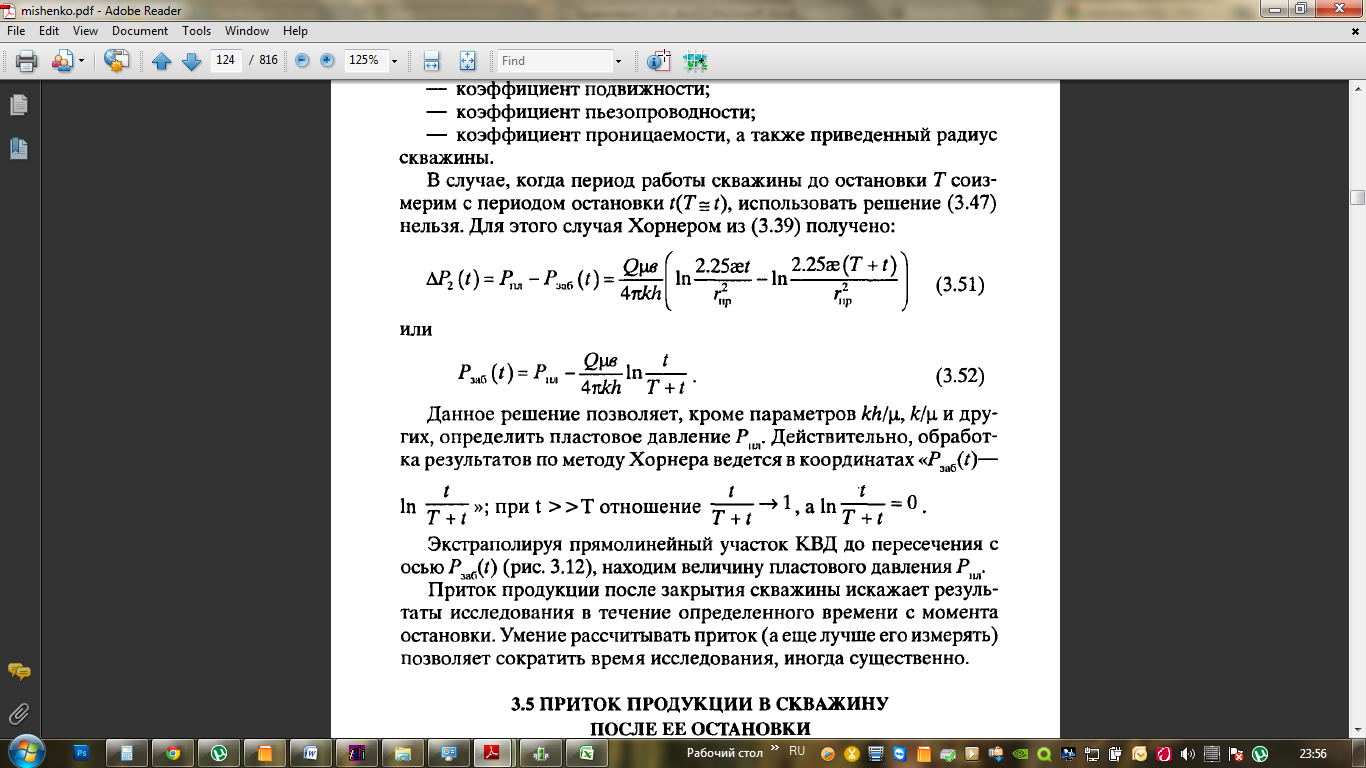

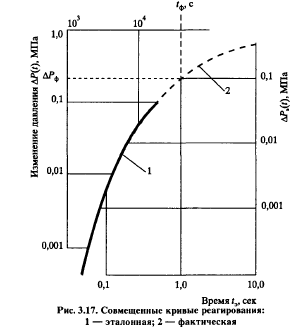

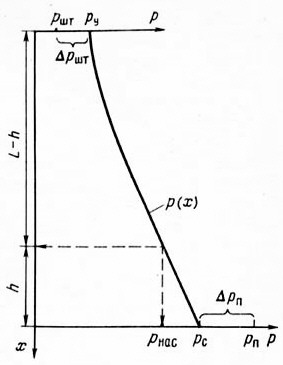

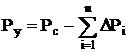

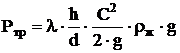

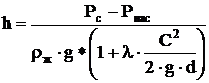

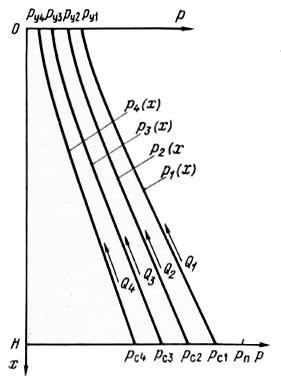

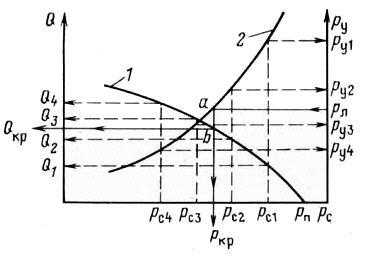

Метод Хорнера и MDН.  Обработка кривой восстановления давления по схеме бесконечного пласта методом Миллера, Дайеса, Хетчинсона (MDH) – метод касательной. Известно, кривая восстановления давления в газовой скважине, вскрывшей однородный бесконечный пласт при мгновенном изменении дебита, при достаточно большом периоде работы скважины до остановки по сравнению с периодом исследования (при T >> t), за исключением самых начальных участков, описывается формулой (MDH)  (1) (1)Dр = рс(t)2 – рсо2 (2), где: рсо – установившееся забойное давление до остановки скважины, ат; рс(t) – изменение забойного давления после остановки скважины, ат; Q - дебит скважины до остановки (см3/сек); t - время, сек. Tпл – пластовая температура, °К; Tст =293°К; zпл – коэффициент сверхсжимаемости газа при пластовых условиях; k,h,m - соответственно, проницаемость (дарси), мощность (см) пласта, вязкость пластового флюида (спз); c - пьезопроводность пласта, см2/сек; rc – радиус совершенной скважины по долоту; «b» – коэффициент двучленной формулы определяется по индикаторной диаграмме. Перестраивая кривую восстановления давления в координатах Dр,ln(t), по асимптоте определяют параметры: гидропроводность kh/m и приведенную пьезопроводность   (3) (3) (4) (4)где tga - угол наклона преобразованной кривой восстановления давления к оси абсцисс; «В» - отрезок, отсекаемый на оси ординат, Q – дебит скважины до остановки, см3/сек, В формуле (4) дебит скважины до остановки в тыс.м3/сут. Не учитывая нарушение линейного закона фильтрации вблизи скважины (турбулентность потока) введением коэффициента «b» в уравнение (4), величина приведенной пьезопроводности будет равна  (5) (5)Интерпретация гидропрослушивания: Известно несколько методов гидропрослушивания, отличающихся различными способами создания возмущающего импульса: - изменение дебита возмущающей скважины на постоянную величину; - создание фильтрационных гармонических волн давления. А также разными способами обработки кривых изменения Рзаб в реагирующих скважинах: - с использованием эталонной кривой; - дифференциальный и интегральный; - по характерным точкам кривых реагирования; - по экстремуму кривой реагирования. ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДЕБИТА ВОЗМУЩАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ После длительной работы на установившемся режиме с дебитом  возмущающую скважину закрывают. Фиксируется время остановки, величина дебита возмущающую скважину закрывают. Фиксируется время остановки, величина дебита  , забойное давление. На рис. показаны предельные кривые реагирования. Первая соответствует малым значениям параметра , забойное давление. На рис. показаны предельные кривые реагирования. Первая соответствует малым значениям параметра  , а вторая - большим. Начало отсчета времени реагирования соответствует моменту остановки возмущающей скважины. , а вторая - большим. Начало отсчета времени реагирования соответствует моменту остановки возмущающей скважины. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА ПО ХАРАКТЕРНЫМ ТОЧКАМ РЕАГИРОВАНИЯ В случаях, когда можно провести касательную из начала координат к кривой реагирования, используют следующие расчетные формулы:  (74) (74)где  - время точки касания. - время точки касания.Если удается уверенно зафиксировать время начала реагирования, то для определения параметров пласта используют формулу:  (75) (75)Различают интерпретации КПД: - для бесконечных пластов (необходимо построить два графика. Билогарифмический график log[pi-pwf] от log [t] используется для определения момента, после которого можно пренебречь эффектом влияния объема ствола скважины. Второй график – зависимость pwf от log [t] в полулогарифмических координатах, из этого графика определяем проницаемость пласта. Затем находим скин фактор (где pi-начальное давление, pwf-забойное давление во время работы скважины)) -методом совмещенных кривых (совмещение фактических кривых с эталонными (типовыми) известных зависимостей безразмерной давления и безразмерного времени) -методика Слайдера, когда начальные условия не сохраняются постоянными до начала исследования 1.3 Построение КРД для выдачи рекомендаций по изменению варианта компоновки Расчет процесса фонтанирования с помощью кривых распределения давления Для проектирования или для анализа фонтанной эксплуатации не требуется распределение давления Р(х) вдоль всей длины НКТ. Достаточно знать забойное или башмачное давление, соответствующее данному забойному давлению, давление на устье при заданных параметрах работы скважины или наоборот, устьевое давление и соответствующее давление на забое при заданных параметрах работы скважины. Однако поскольку простых и надежных формул (кроме формул А. П. Крылова), связывающих устьевое и забойное давления при прочих заданных условиях, нет, то приходится прибегать к численному интегрированию процесса движения ГЖС по трубе, т. е. расчету по шагам. При таком решении неизбежно получаются значения давлений в промежуточных точках между устьем и забоем, использование которых необязательно. Рассмотрим для начала простейший случай, когда задан дебит скважины Q и соответствующее этому дебиту забойное давление Рс. Если задан дебит, то по индикаторной линии или по уравнению притока определяется соответствующее этому дебиту давление на забое скважины. В отношении фонтанных труб уже указывалось, что их диаметр выбирается из соображений технологических условий и возможности спуска в скважину глубинных приборов для различных исследований. Можно сказать, что для подавляющего числа случаев это будут либо трубы диаметром d = 60 мм, либо d = 73 мм. Лишь для редких случаев, когда ожидаемые отборы могут достигать нескольких сот м3/сут, можно говорить о целесообразности использования труб d = 89 мм. Во всяком случае для последующего расчета диаметром НКТ задаемся. Зная дебит, газовый фактор, плотность нефти, воды и обводненность продукции, а также другие данные, такие как температура и ее распределение по стволу скважины, объемный коэффициент нефти (жидкости), необходимые для расчета, строим кривую распределения давления Р(х), начиная от точки с известным давлением Рс на забое скважины (рис. 8.5).  Рис. 8.5. Построение кривой распределения давления в фонтанных трубах по методу «снизу вверх» и определение давления на устье При этом могут возникнуть разные условия расчета, которые необходимо учитывать. а. Башмак НКТ находится непосредственно на забое скважины, так что Рс = Рб. б. Башмак НКТ находится выше забоя на некотором расстоянии а = Н - L, так что Рб < Рс. в. Давление на забое или у башмака больше давления насыщения, т. е. Рс = Рб > Рнас. г. Давление на забое меньше давления насыщения, т. е. Рс < Рнас. Возможны также сочетание условия " " с условиями "в" или "г", а также условия "б" с теми же "в" или "г". Предположим простейший случай: действуют условия "а" и "г". В этом случае ГЖС движется от башмака до устья, и расчет ведется по соответствующим формулам для газожидкостной смеси по шагам, начиная от башмака НКТ от точки с давлением Рс и до устья. Давление на устье получаем путем суммирования элементарных перепадов давления на n шагах:  Если действуют условия "а" и "в", т.е. выделение газа начинается выше забоя в НКТ, то до точки Рнас расчет ведется по обычным формулам трубной гидравлики, с помощью которых определяются потери давления на трение. Обозначим длину участка НКТ от забоя до точки с давлением Рнас, на котором будет двигаться однородная жидкость, через h (см. рис. 8.5). Тогда для этого участка запишется очевидное равенство давлений: где - гидростатическое давление столба жидкости высотою h и плотностью ρж;  - потери давления на трение при скорости жидкости С, м/с. Подставляя значения Рг и Ртр в (8.56) и решая относительно h, получим  . (8.57) . (8.57) Обычно второе слагаемое в круглых скобках знаменателя мало, поэтому им часто можно пренебречь. На остальной длине НКТ, равной L - h, т. е. от точки давления насыщения и выше, будет происходить движение ГЖС, поэтому давление на устье будет равно  . (8.58) . (8.58) Если действует условие "б", т. е. когда башмак НКТ выше забоя на величину a = H - L, то на этом участке при расчете распределения давления вместо диаметра трубы подставляется диаметр обсадной колонны. Поскольку потери давления на трение из-за большого диаметра на этом участке малы, то ими всегда можно пренебречь. Давление на устье Ру определяется либо по формуле (8.55), либо по (8.58) в зависимости от того, выделяется ли газ с самого забоя (8.55) или НКТ (8.58). Рассчитав кривую распределения давления и определив давление на устье скважины при заданном режиме ее работы, сопоставим вычисленную величину Ру с возможным давлением в выкидной линии Рл, по которому продукция скважины поступает в систему нефтегазосбора промысла. Если Ру > Рл, то работа скважины на рассчитанном режиме возможна, а избыточное давление на устье ΔРшт = Ру - Рл должно быть понижено созданием в арматуре устья дополнительного гидравлического сопротивления в виде регулируемого или нерегулируемого штуцера, в котором поток ГЖС дросселируется с давления Ру до давления Рл. Если при расчете окажется, что Ру < Рл, то фонтанирование скважины на проектируемом режиме будет невозможно. В таком случае необходимо задаться меньшим отбором Q, при котором давление на забое возрастает. Это в свою очередь приведет к более высокому давлению на устье скважины. Изложенная система расчета процесса фонтанирования может быть повторена для труб меньшего или большего диаметра для определения возможных режимов фонтанирования и дебита скважины при других диаметрах фонтанных труб. Рассмотрим другой, наиболее общий случай, когда возникает необходимость определения всего комплекса возможных и невозможных условий фонтанирования скважины При этом будем считать, что все проектируемые отборы жидкости из пласта допустимы и не противоречат принципам рациональной разработки залежи. а. Задаемся несколькими забойными давлениями Рсi, лежащими в пределах Рmin < Рсi < Pпл, где Pпл - пластовое давление, a Pmin - минимальное давление на забое, при котором фонтанирование скважины заведомо неосуществимо. б. Для принятых значений Pci определяем приток жидкости в скважину Qi по уравнению притока или по индикаторной линии. в. Задавшись диаметром НКТ, рассчитываем распределение давления P(х) по методу снизу вверх для принятых значений забойных давлений Рci и соответствующих им дебитов Qi. В результате получаем i кривых Р(х) (рис. 8.6). г. По полученным кривым Р(х) определяем i значений устьевых давлений Рyi. д. Получаем систему данных, состоящих из нескольких забойных давлений Рсi, дебитов скважины Qi, и устьевых давлений Рyi. Причем каждому конкретному давлению на забое Рci соответствует конкретный дебит и вычисленное давление на устье Рyi. Поскольку увеличение давления на забое Рci сопровождается уменьшением притока Qi и, как правило, увеличением давления на устье Рyi, то полученная система данных будет находиться в следующих соотношениях:  . (8.59  Рис. 8.6. Кривые распределения давления в фонтанном подъемнике при нескольких (четырех) режимах работы По полученным данным (8.59) можно построить две графические зависимости Q = f 1(Рc) и Ру = f 2 (Рс) (рис. 8.7). Графики отражают совместную, согласованную работу пласта и газожидкостного подъемника, общей точкой для которых является давление на забое скважины Рс. Отметим, что понижению давления Рс не всегда должно соответствовать уменьшение давления на устье Ру, как это показано на рис. 8.7.  Рис. 8.7. Согласование индикаторной линии (1) с зависимостью устьевого давления Ру от давления на забое скважины Рс (2). Точки а - b разделяют возможные и невозможные режимы фонтанирования Изменение Рс, сопровождаемое соответствующим изменением притока Q, приводит к изменению режима работы самого газожидкостного подъемника, который при определенных условиях может совпадать с режимами оптимальной или максимальной подач или иметь какой-то промежуточный режим. К.п.д. при этих режимах различный. Это может привести к различным зависимостям давления на устье от давления на забое и, в частности, к зависимостям, имеющим максимум или минимум. Это выявляется при расчете кривых Р(х). На оси Ру можно отложить давление в выкидной линии Рл, по которой продукция скважины поступает в систему промыслового нефтегазосбора. Эта величина отсечет на графике (см. рис. 8.7) возможные режимы фонтанирования для условий данной скважины. Точка а соответствует минимально допустимому давлению на устье ( Ру = Рл), а ее проекция на ось абсцисс определит соответствующее этому режиму работы критическое забойное давление Ркр. Пересечение вертикали с кривой Q (рс) (точка b) дает критический дебит скважины Qкр, превышение которого приведет к давлению Ру < Рл. Таким образом, область режимов фонтанирования скважины, лежащая влево от вертикали, проходящей через точки а и b, нереальная, а область режимов, лежащая вправо от той же вертикали, осуществима, так как при условиях Рс; Q; Ру пластовая энергия превышает необходимую для подъема жидкости. Избыток энергии обусловливает устьевое давление Ру, превышающее давление в выкидной линии Рл. Для поглощения этой энергии применяется штуцер, в котором создается перепад давлений ΔРшт = Ру - Рл. Блок 2. 1. Методы интенсификации добычи нефти (управление продуктивностью, приемистостью). По принципу действия все методы искусственного воздействия делятся на следующие группы: 1. Гидрогазодинамические. 2. Физико-химические. 3. Термические. 4. Комбинированные. Наиболее часто применяемым методом регулирования пластового давления является закачка в залежь воды или газа – метод воздействия на продуктивный пласт. Методы воздействия напризабойную зону в процессе эксплуатации делятся на методы интенсификации притока или приемистости и на методы ограничения или изоляции притока воды. Методы интенсификации притока или приемистости: А. Гидрогазодинамические: 1. Гидроразрыв пласта; 2. Гидропескоструйная перфорация; 3. Создание многократных депрессий (с использованием газов, пен) специальными устройствами для очистки скважины (УОС); 4. Волновое или вибрационное воздействие; 5. Имплозионное воздействие; 6. Декомпрессионная обработка; 7. Щелевая разгрузка; 8. Кавитационно – волновое воздействие; В. Физико-химические: 1. Кислотные обработки (соляной кислотой, плавиковой кислотой, серной кислотой и др.); 2. Воздействие растворителями (нефтерастворимыми: толуол, бензол; водорастворимыми: метиловый спирт, этиленгликоль); 3. Обработка растворами ПАВ (на водной или углеводородной основе); 4. Обработка ПЗС ингибиторами солеотложений и гидрофобизаторами; С. Термические: 1. Электроподогрев (стационарный, циклический); 2. Паротепловые обработки скважин; 3. Прокачка горячей нефти; 4. Импульсно – дозированное тепловое воздействие; D. Комбинированные: 1. Термокислотная обработка; 2. Термохимическое воздействие; 3. Гидрокислотный разрыв пласта; 4. Повторная перфорация в растворах кислоты, ПАВ и др.; Термоакустическое воздействие; 5. Электрогидравлическое воздействие; 2.1 ГРП, технологические операции, механизмы увеличения дебитов, оценка дебита после ГРП.

Порода разрывается в соответствии с напряженным состоянием или по плоскостям минимальной прочности под действием избыточного давления при закачке жидкости разрыва.

ГРП заключается в создании искусственных и расширении естественных трещин. Микротрещины в ПЗС связаны с процессом первичного вскрытия в фазе бурения, а также с процессом вторичного вскрытия - перфорации). Давление разрыва Рр является трудно рассчитываемой величиной, но принципиально оно может соотноситься с горным давлением Рг следующим образом: Рр < > Pг . |