отчет. Бу во хантымансийского автономного округа югры сургутский государственный университет Институт естественных и технических наук Кафедра биологии и биотехнологии

Скачать 151.12 Kb. Скачать 151.12 Kb.

|

0,5м.БУ ВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт естественных и технических наук Кафедра биологии и биотехнологии Утверждаю: Зав. кафедрой _________________________ «_____»____________20____г. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО систематике высших растений и ЗООЛОГИИ позвоночных) Выполнила: Проверили: к.б.н, доцент Берников К.А. ст. преподаватель Гулакова Н.М. 1. Направление «Биология», профиль «Биохимия». 2. Допущен к практике на основании приказа № 1451-С от 22. 06. 2020г. 3. Место прохождения практики: Сургутский государственный университет, город Сургут и окрестности города Сургута. 4. Сроки прохождения практики: с 23.06.2020 по 20.07.2020 5. Цель практики: ознакомление с местной флорой и фауной, с многообразием высших растений и позвоночных животных и образуемых ими сообществ, усвоение взаимосвязи и единства их с условиями окружающей среды; закрепление и углубление студентами теоретических знаний по видовому разнообразию позвоночных животных и высших растений, их биологии и экологии в конкретной экологической обстановке на основе собственных наблюдений, сбора фактического материала; освоение сравнительно-морфологического метода на всех этапах исследования объектов растительного и животного мира; получение навыков самостоятельной и коллективной работы по проведению полевых и лабораторных биологических исследований с применением принципов биоэтики и соблюдением требований техники безопасности; развитие навыков использования современного лабораторного и специального научного оборудования; приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности (по обработке, анализу и синтезу информации, оформлению результатов собственных исследований). 6. Задачи практики: Выявить видовой состав мелких млекопитающих окрестностей г.Сургута и Сургутского района; Рассмотреть биотопическое распределение и численность мелких млекопитающих, также выявить наиболее продуктивный биотоп; Установить половозрастную структуру мелких млекопитающих района исследования; Ознакомиться с современными методами научно-исследовательской работы в полевых условиях и в лаборатории, с требованиями техники безопасности; Развить навыки использования современного лабораторного и научного биологического оборудования; Закрепить на практике знания по теоретическим курсам, полученные в процессе обучения; Овладеть основными методами и практическими навыками сравнительно-морфологических и таксономических исследований растений и животных (наблюдения, описания, определения, классификации, сбора, составления биологической коллекции); Ознакомиться с основными таксономическими категориями животных, изучить основные группы позвоночных животных района практики, их анатомию, морфологию, физиологию, экологию и филогению; Ознакомиться с основами экологии животных, ролью экологических факторов в их эволюции, со значением животных в биосфере; Ознакомиться с местной флорой высших растений различных естественных местообитаний на основе изучения типов растительности и описания растительных сообществ ХМАО - Югры, с основными эколого-флористическими комплексами района полевой практики, с многообразием видов и сложностью существующих в природе взаимодействий организмов между собой и с окружающей средой; Приобрести навыки проведения экскурсий в природе, постановки наблюдений за растениями; закрепить практические навыки сбора, хранения и определения цветковых, высших споровых растений и изготовления гербарных коллекций; Ознакомиться с особенностями биологии фоновых видов и их ролью в природе и хозяйственной деятельности человека, дать хозяйственную оценку отдельных видов животных, растений и их сообществ; Выявить редкие и исчезающие виды растений и животных в районе проведения практики, занесенные в региональные Красные книги, редкие растительные сообщества; ознакомиться с правилами поведения в природе и мерами охраны растений и животных применительно к местным условиям, при планировании любого вмешательства человека в природные процессы с хозяйственной целью; Обеспечить формирование и развитие биологической культуры и бережного отношения к природе, усвоить принципы и основные требования биоэтики; Развить навыки самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, сформировать научное мышление студентов, практические навыки и компетенции по обработке, анализу и синтезу информации, оформлению результатов собственных исследований. 7. Методы исследования: 7.1. Зоологические методы Методы учета численности разделяются на две большие группы: относительные методы учета дают представление об относительном обилии (численности) зверей: больше или меньше особей обитает в различных биотопах; в каком направлении меняется численность на данном участке по сезонам года; абсолютный учет дает возможность определить численность зверьков на единицу площади, следовательно, ответить на все вопросы поставленные перед учетными работами. За время полевой практики использовали относительные методы учета, среди которых: Конусы. Металлические конусы вкапываются в землю на расстоянии 10м друг от друга. Край конуса находится вровень с поверхностью почвы, на открытой местности. Устанавливается пять конусов (по общепринятым стандартам). Направляющая канавка. Выкапывается направлящая канавка длиной 50м, глубина – в штык лопаты, ширина – диаметр конуса. В канавку вкапываются пять конусов на расстоянии 10 метров друг от друга. Канавки необходимо очищать от попавшего туда мусора. Естественный заборчик. Конусы расставляются в ряд или в шахматном порядке у естественного препятствия, например, у поваленного дерева. 7.2. Ботанические методы Методика составления геоботанических описаний Описывают: Размер, порядковый номер описания, дату проведенияработы; Географическое положение (область, район, детальныеориентиры, координаты); Рельеф (уклоны равнин, высоты гор, крутизна склонов), элементы макро-, мезо- и микрорельефа; Тип (атмосферное, натечное, грунтовое) и степень увлажнения почвы (сухая, свежая, влажная, сырая,мокрая); Подстилка (мощность в см, состав компонентов, степень покрытия, пространственноераспределение); Антропогенное (вырубка, сенокошение, выпас, тропы...) и зоогенное (колонии птиц, муравейники…)влияние; Поярусное описаниерастительности: Древостой: общая сомкнутость крон, сквозистость древесного полога, состав, группы возраста, количество стволов каждой породы, доля каждого вида, формула состава. Возобновление пород: сомкнутость, породный состав, преобладающая высота, главенствующий возраст, жизненность, обилие, способ возобновления. Ярус подлеска: сомкнутость, преобладающая высота, характер размещения, обилие. Напочвенный покров: общее проективное покрытие всех ярусов, общее проективное покрытие травяно-кустарничкового и мохово- лишайникового яруса, проективно покрытие по видам. Краткие методики при описании: а) Лесной фитоценоз. Определить флористический составсообщества; Охарактеризовать древостой, составить формулу составадревостоя; Оценить обилие, проективное покрытиевидов; Отметить фазу сезонного развития, в которой растения находятсяна моментнаблюдения; б) Болотный фитоценоз. Определить типболота; Выделить различные по трофности и растительному покровуучастки болот; На каждом участке выделить элементы микрорельефа (гряды,кочки, равнины, мочажины, озерки и т.д.), определить ихразмеры; Определить уровень грунтовых вод для каждогоэлемента микрорельефа; Определить флористический состав фитоценозов на каждомиз элементовмикрорельефа; в) Луговой фитоценоз. Определить флористический составсообщества; Оценить обилие, проективное покрытиевидов; Отметить фазы сезонного развития растений; Оценить жизненностьособей; Сделать вертикальную и горизонтальную проекциифитоценоза; Взять укосы с пробных площадок для подсчетов общейурожайности фитомассы (в сыром и затем сухом весе) и количественного соотношения основных хозяйственных групп трав (злаки, осоки, бобовые,разнотравье); Методика сбора растений: Сбор растений проводят в сухуюпогоду. От древесных растений срезаются 1 – 2 облиственные ветви длиной 20 –30 см,желательносцветкамииплодами,ичастькорысмноголетнихветвейили стволов. Средние по размерам травы выкапываются в состоянии цветения и плодоношения целиком, вместе с подземными органами. Крупные травы выкапываются ирасчленяются. Гербарный лист должен быть равномерно покрытрастениями. В ряде случаев на гербарном листе надо комбинировать целое растение с его частями от других особей, находящихся в иной фенологической фазе. Некоторое количество цветков, плодов, семян целесообразно закладывать в специальные пакетики, что облегчает последующее определение растений. Кроме того, сбор зрелых семян и плодов в пакетики обеспечивает их сохранение: без этого они могут легко осыпаться в процессе сушки растения и последующей монтировки гербарногообразца. Перед закладкой растений в гербарные папки нельзя удалять засохшие листья в прикорневых розетках у трав, вообще удалять “лишние” листья, боковые побеги ит.п. По возможности надо собирать растения в фенологической фазе начала цветения,когдалепесткиивенчикидержатсяпрочноиихокраскатипичнадля вида.Из-зачастогоизмененияцветавенчикаприсушкежелательноуказывать егоприжизненнуюокраскувгербарнойэтикеткеиливособойзаметке.Также полезно отмечать наличие или отсутствие запаха у цветков, специфического запаха растения вцелом. Для гербаризации не следует брать растения, поврежденные листоядными и галлообразующими насекомыми, грибными и иными инфекциями. Карликовые и явно уродливые особи растений собирать наряду с нормальными. Растения надо собирать в типичных для видаместообитаниях. Кроме образцов для изготовления гербария, 1 – 2 экземпляра растений каждого вида потребуются для определения. После экскурсии букет надо поставить в воду или положить в пакете в холодильник на нижнююполку. Методика гербаризации растений. Перед закладкой растения очищаются от остатковпочвы Толстые и сочные стебли, корни, корневища, клубни, луковицы, мясистые плоды следует разрезать острым ножом вдоль. У сочных плодов можно осторожно удалить часть мякоти, но несемена. Часть листьев на побегах должна быть повернута своей нижней стороной наверх. Особо нежные растения и цветки желательно помещать между тонкими слоями ваты или фильтровальной (иной гигроскопичной)бумаги.  Образцы этикеток: Образцы этикеток:8. Физико-географическая характеристика района практики Сургутский район расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины. Занимает пониженные пространства широтного отрезка долины р.Оби и примыкающие к ним участки Среднеобской низменности. Основными элементами рельефа являются широкие междуречья, речные долины, болота. Равнинный рельеф территории способствует зональному распределению растительного покрова, которое в значительной степени нарушается сильной заболоченностью огромных площадей водораздельных пространств (Плотников, 1997). Наиболее характерными почвами являются песчаный грунт, торфяные болота, а также встречаются суглинистые разновидности почв. Территория находится в пределах распространения многолетней и длительной сезонной мерзлоты. В связи с поступлением недостаточного количества тепла, почва летом оттаивает на небольшую глубину, и влага просачивается лишь до слоя многолетней мерзлоты. Поэтому даже при небольшом количестве осадков поверхностные горизонты оказываются переувлажненными. На исследуемой территории наблюдается антропогенная нагрузка - асфальтированные дороги, нефтепроводы, железная дорога, свалки бытового мусора. Климат исследуемой территории континентальный и сравнительно суровый. Зима характеризуется устойчивыми низкими температурами. Средняя температура января -20 -220С. Весна, как правило, короткая и сухая. Первая половина лета относительно сухая, вторая – избыточно-влажная. Средняя температура июля +16,5 +17,50С. Средняя продолжительность теплового периода составляет 120 дней. Осень короткая и холодная. В течение года выпадает около 500мм осадков. Речная сеть ХМАО хорошо выражена. Реки полноводны с обширными поймами и широкими долинами. Наиболее крупные ее правые притоки – Лямин, Пим, Тромъеган, Аган. С левой стороны р.Обь впадает в Большой Юган. По геоботаническому районированию большая часть исследуемой территории относится к подзоне средней тайги. Вследствие суровости климатических условий и сильной заболоченностью местности, состав лесообразующих пород не отличается большим разнообразием. Доминируют хвойные породы: ель сибирская, кедр, сосна. Для среднетаежной подзоны типичны елово-пихтово-кедровые леса, занимающие наиболее дренированные участки водоразделов, и болота на центральных слабо дренированных частях междуречий. Из-за периодически возникающих в засушливые годы естественных пожаров коренные леса в чистом виде практически отсутствуют. На месте гарей, образовавшихся в 70 - е годы прошлого столетия, возникли вторичные осиновые и березовые леса, который сейчас имеют второй ярус, состоящий из темнохвойных пород – таким образом, происходит восстановление коренных сообществ. Среди кустарничков преобладают брусника, черника и костянка. Травянистые растения произрастают в основном в смешанном лесу. Среди них доминируют: хвощи, папоротник, медуница, злаки, осока, локально встречаются незабудка, фиалка, вороний глаз, борщевик, звездчатка, багульник, клевер, подмаренник, василисник, мох, лишайники и др. В сосновом лесу – травянистый покров скудный, преобладает багульник, в меньшей степени встречается брусника, черника. Мохово-лишайниковый ярус характерен для смешанного леса. 9. Полученные данные: Данные по зоологии В результате исследования в период с 28.06.2020 по 05.07.2020 было отловлено 20 особей мелких млекопитающих 4 видов, относящихся к отряду Насекомоядные. Видовое разнообразие мелких млекопитающих в окрестностях г. Сургута

Преобладающим видом стала обыкновенная бурозубка – доля пойманных особей этого вида составила 85%. Остальные виды находятся в равном процентном соотношении. Низкое видовое разнообразие обусловлено коротким сроком работы ловушек и небольшим количеством биотопов. Согласно полученным данным, по балльной шкале, предложенной А.П. Кузякиным, к обычному (1,0 – 9,9) относился 1 вид - S.araneus, среднее обилие которой составило 3,13 особей на 100 конусо-суток, редким видам являлись S. minutus (0,31), S. ceacutiens (0,31), N.fodiens (0,14). В целом такое распределение характерно для данного района. В связи с недостаточностью материала, дальнейшему анализу подвергся лишь численно преобладающий вид – S. araneus. Данные по демографической структуре популяций обыкновенной бурозубки представлены в таблице. Соотношение возрастных групп (%) особей вида S. araneus

По данным таблицы можно сказать, что самок возраста adultus и самцов возраста subadultus равное количество, и практически равны процентные соотношения взрослых самцов и молодых самок. Небольшое количество взрослых самок обусловлено тем, что в период размножения они обладают меньшей активностью и ведут скрытный образ. жизни. Иная ситуация у половозрелых самцов. Это можно связать с поведенческими особенностями самцов в период, являющийся благоприятным для спаривания. Поиски пищи и способных к спариванию партнёров побуждает половозрелых особей к большей активности, и более частому передвижению. По результатам можно отметить доминирующее положение блох в паразитофауне представителей отряда Насекомоядные. Небольшое количество блох связанно с тем, что вши, учитываются на млекопитающих в начале весны, и затем их количество резко сокращается и они могут быть вовсе не встречены до самого начала осени. Отсутствие представителей гамазовых и иксодовых клещей можно связать с тем, что они, в качестве хозяев предпочитают представителей отряда Грызуны. Данные по систематике высших растений Определение вида растений Растения, внесенные в Красную книгу ХМАО – Югры и встречающихся в Сургутском районе НИМФЕЙНИК ЩИТОЛИСТНЫЙ (Nymphoides peltata) ,Семейство Вахтовые. Статус. 3 категория. Редкий вид, находится на северной границе своего ареала. Морфологические признаки. Водное растение с длинным членистым корневищем. Листья 3–10 см в диаметре, плавают на поверхности воды, длинночерешковые, цельные, округло-эллиптические, при основании сердцевидно надрезанные. Цветки яркожёлтые, на длинных цветоножках, в зонтиковидных пучках, широко открытые, венчик 3,5–4,5 см в диаметре, 5-раздельный. Плод – яйцевидная коробочка. Распространение. Известны местонахождения: в низовье р. Вах между юртами Палиными и Соромиными; в пойме р. Оби – около г. Сургут , на территории Елизаровского заказника , у п. Селиярово , д. Шапша ; на р. Иртыш – у стационара «Мухрино» , у п. Горноправдинск . Общее распространение: Евразия; в азиатской части России встречается преимущественно на юге Сибири . Экология и биология. Произрастает в поймах крупных рек: на мелководьях, в старицах и заводях рек и проток с медленным течением. В маловодные годы может формировать заросли. Размножение вегетативное и семенное. Цветёт с половины июня до половины августа. Численность. Характерны значительные флуктуации обилия вида по годам. В маловодные годы численность заметно возрастает. Иногда формирует сообщества на площади в несколько ар . Лимитирующие факторы. Загрязнение водоёмов, использование населением маломерных моторных судов. Нахождение на северной границе ареала способствует слабой экологической пластичности вида. Меры охраны. Охраняется на территории Елизаровского заказника. Необходимы выявление новых местообитаний, подбор водоёмов для создания охраняемых территорий, контроль состояния популяций. КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ (Cotoneaster melanocarpus), Семейство Розоцветные. Статус. 3 категория. Редкий вид. Морфологические признаки. Кустарник до 2 м высотой. Молодые побеги войлочно-волосистые. Листья 2–4(6) см длиной, 1,5–2,5(3.5) см шириной, яйцевидные или эллиптические, на верхушке тупые, иногда слегка выемчатые, сверху тёмно-зелёные, слегка пушистые или голые, снизу беловато-войлочные. Цветки по (3)5–15 в кистях или кистевидных метёлках на опушённых цветоножках. Чашелистики округло-треугольные. Лепестки беловато-розовые, в 2 раза длиннее чашелистиков. Плоды 7–9 мм длиной, обратнояйцевидно-шаровидные, незрелые – тёмно-красные, вполне зрелые – чёрные, с сизым налетом, с 2–3 косточками. Распространение. На территории округа известны следующие местонахождения: г. Ханты-Мансийск, окр. п. Октябрьское, п. Малый Атлым , п. Карымкары , г. Сургут, урочище Барсова Гора , правобережье р. Ем-Еган (заповедник «Малая Сосьва»), окр. д. Чембакчина. Общее распространение: южная часть лесной и северная подзона степной области Евразии. Экология и биология. На равнине произрастает в разреженных сосновых лишайниковых, смешанных и мелколиственных травяных лесах на склонах южной экспозиции, на Урале – по скальным обнажениям карбонатных пород. Временами появляется на гарях, вырубках, иногда в значительных количествах, но при восстановлении древесного полога исчезает. Цветёт в июне. Численность. Популяции – от единичных особей до 50. Лимитирующие факторы. Вид имеет ограниченное и специфическое распространение в связи с нахождением местообитаний за пределами своего основного ареала. Приуроченность к определенным местообитаниям, низкая конкурентная способность, хозяйственное освоение территории, пожары. Меры охраны. Охраняется на территории заповедника «Малая Сосьва». Требуется контроль состояния популяций. ПРОСТРЕЛ ЖЕЛТЕЮЩИЙ (Pulsatillaflavescens), семейство Лютиковые. Статус.3 категория. Редкий вид. Многолетнее растение с толстым вертикальным многоглавым корневищем. Стебли 7–15(45) см высотой. Прикорневые листья развиваются в конце цветения, на длинных черешках, пластинки их округло-почковидные, рассечённые на 3 доли; все доли сидячие; каждая доля дважды или трижды рассечена на доли второго порядка. Цветки светло-жёлтые, ширококолокольчатые, позднее широко раскрытые. Листочки околоцветника 2,5–3,5 см длиной, продолговато-яйцевидные, коротко заострённые или туповатые, снаружи волосистые. Тычинки многочисленные, во много раз короче листочков околоцветника. Плодики волосистые, с длинными перистыми столбиками Распространение:встречается по Оби: близ г. Сургута – Барсова Гора, у д. Лямина; в бассейнах рек Сабун, Тромъеган (д. Ермаково), Аган (г. Покачи), Большой Юган (близ с. Угут), Конда, Северная Сосьва, р. Ворья. Общее распространение: Урал, Сибирь. Экология и биология: лесостепной вид, мезоксерофит. Растет на песчаной почве преимущественно в сосновых лишайниковых лесах. Цветет в мае – начале июня.. Численность:самые крупные локальные популяции отмечены в урочище Барсова, а также в верховьях р. Конда и низовьях р. Ем-Еган(заповедник «Малая Сосьва»); в остальных пунктах скопления немногочисленны. Лимитирующие факторы:вид имеет ограниченное и локальное распространение в связи с его нахождением за пределами своего основного ареала. Хозяйственное освоение территорий, усиление рекреационной нагрузки, сборы на букеты. Меры охраны:охраняется на территориях заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский», заказника «Верхне-Кондинский», природных парков «Сибирские Увалы» и «Кондинские озёра», памятника природы «Озеро Ранге-Тур». Требуется выявление новых местонахождений, наблюдение за состоянием популяций и их охрана. ёмов, использование населением маломерных моторных судов. Нахождение на северной границе ареала способствует слабой экологической пластичности вида. Мерыохраны: охраняется на территории Елизаровского заказника. Необходимы выявление новых местообитаний, подбор водоёмов для создания охраняемых территорий, контроль состояния популяций. Геоботанические описание фитоценозов, выполненное на практике ФИТОЦЕНОЗ Берёзово-сосновый брусничный зелёномошный лес. “15” июля 2020г. Географическое положение: ХМАО, г. Сургут, парк ‘За Саймой’ Координаты: 61.242777 с.ш. 73.420359 в.д. Рельеф: кочки (приствольные возвышения, поваленные деревья), моховой покров, неровности d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Вид | 1 ярус, сомкнутость 0,6 | подрост, сомкнутость 0,1 | ||||

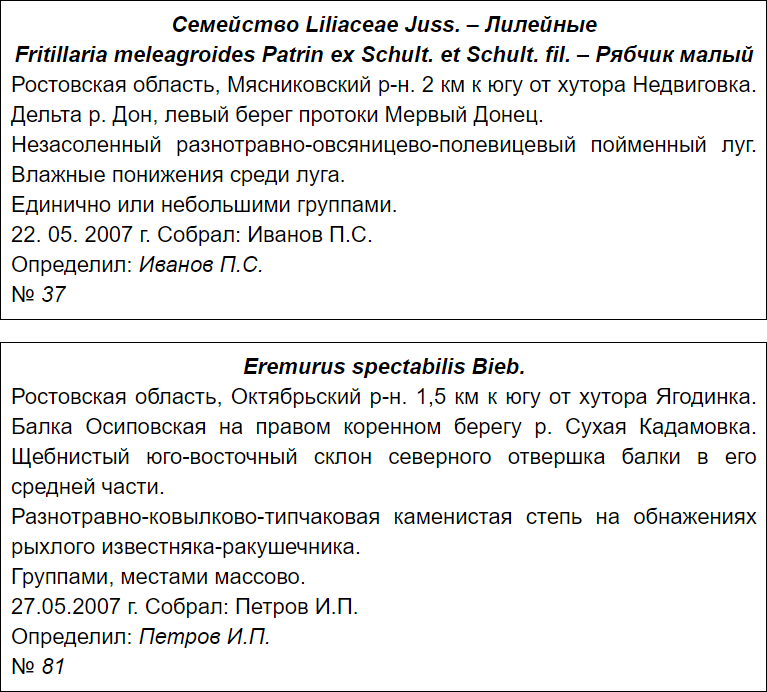

| высота, м | диаметр, см | высота, м | ||||

| Hmax | Hср | Dmax | Dср | Hср | ||

| сосна обыкновенная | 11,2 | 10,7 | 24,7 | 23,5 | <4 | |

| берёза бородавчатая | 12 | 10,4 | 15,6 | 14,2 | 3,5 | |

| Кедр | | | | | <4 | |

| ива козья | | | | | 3 | |

Травяно-кустарничковый ярус, ОПП 65%

| вид | покрытие, % | вид | покрытие, % |

| брусника | 50 | мирт болотный | <1 |

| черника | 5 | осока | <1 |

| голубика | 7 | хвощ лесной | <1 |

| багульник | 10 | подбел обыкновенный | 1 |

| морошка | + | клюква болотная | <1 |

Мохово-лишайниковый ярус, ОПП 85%

| Вид | покрытие, % | Вид | покрытие, % |

| кукушкин лён | 15 | дикрануммногоножковый | <1 |

| Сфагнум | 15 | птилиум гребенчатый | 20 |

| Бриум | 3 | плевроциумшребера | 40 |

Заключение и выводы об итогах прохождения практики

10.1 Заключения и вывод по зоологии

1. Видовое разнообразие отряда Насекомоядных окрестностей города Сургута на период с 28.06.2020 по 05.07.2020 включает в себя 4 вида, 1 из которых фоновый -S. araneus, остальные редкие.

2. Демографическая структура соответствует сезонному периоду, когда преобладают половозрелые особи, преимущественно самцы, чьи поведенческие особенности способствовали их частому и активному передвижению и реже встречаются взрослые самки, которые предпочитают в период беременности вести менее активный образ жизни.

3. Наиболее продуктивным биотопом был - Березово-осиново-сосновый бруснично-черничный зеленомошный лес.

4. В паразитофауне насекомоядных доминирующие положение занимают блохи.

10.2 Заключения и выводы по систематике высших растений

1. Изучена методика описания фитоценозов, сбора растений и оформления гербарных листов.

2. Закреплены навыки по работе с определителями.

3. Выявлены редкие виды растений Сургутского района (при работе с Красной книгой ХМАО).

11. Заключение руководителя практики: ________________________________________

Отчет заслушан на заседании кафедры: протокол № ____от «___»_______20__г.

Подпись ___________________

(руководителя практики)

Подпись ___________________

(студента)

БУ ВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт естественных и технических наук

Кафедра биологии и биотехнологии

Утверждаю:

Зав. кафедрой

_________________________

«_____»____________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

(ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО систематике высших растений и ЗООЛОГИИ позвоночных)

Студентки: 303-81 группы, 2курса, Новрузова Афсана Ильтифат кызы

(Ф.И.О. студента)

Место прохождения практики:Сургутский государственный университет, город Сургут, окрестности г.Сургута

Сроки прохождения практики: с 23.06.2020 по 20.07.2020

| № п/п | Характер и объем работы | Сроки выполнения | Примечание |

| 1 | Вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности при прохождении полевой практики | 23.06.2020 | |

| 2 | Изучение физико-географических условий района практики | 27.06.2020 | |

| 3 | Освоение методик полевых биологических исследо-ваний, работа с литературой по теме исследования | 23.06.2020- 20.07.2020 | |

| 4 | Сбор и определение биологических объектов, их учет на исследуемой территории | 27.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 03.07.2020 05.07.2020 07.07.2020 09.07.2020 11.07.2020 13.07.2020 15.07.2020 17.07.2020 | |

| 5 | Изучение биологии, экологии видов, выявление их диагностических признаков | 23.06.2020- 20.07.2020 | |

| 6 | Описание фитоценозов (местообитания биологических объектов) | 27.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 03.07.2020 05.07.2020 07.07.2020 09.07.2020 11.07.2020 13.07.2020 15.07.2020 17.07.2020 | |

| 7 | Оформление полевых дневников (ботанических, зоологических) | 18.07.2020 | |

| 8 | Обработка собранного материала, анализ полученных данных, оформление коллекций | 28.06.2020 30.06.2020 02.07.2020 04.07.2020 06.07.2020 08.07.2020 10.07.2020 12.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 18.07.2020 20.07.2020 | |

| 9 | Подготовка и защита отчета | 20.07.2020 | |

Руководитель практики: к.б.н., доцент Берников К.А

ст. преподаватель Гулакова Н.М

Ф.И.О. преподавателя, должность

План принят к исполнению: Новрузова Афсана Ильтифат кызы

Ф.И.О. студента

Дата :

ДНЕВНИК

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

(ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО систематике высших растений и ЗООЛОГИИ позвоночных)

направления «Биология», профиль «Биохимия»

студента ИЕиТН 303-81 группы 2 курса

Новрузова Афсана Ильтфат кызы

____________________________________________

Ф.И.О. студента

Сроки прохождения практики:

| № п/п | Дата | Характер и объем выполненной работы | Отметка о выполнении |

| 1 | 23.06.2020 | Вводный инструктаж в стенах университета по технике безопасности во время выездов к месту прохождения практики | |

| 2 | 24.06.2020 | День самостоятельной работы. Изучение литературы. Изготовление конусов для дальнейших выездов. Изготовление мешочков | |

| 3 | 25.06.2020 | День самостоятельной работы. Заполнение индивидуального дневника | |

| 4 | 26.06.2020 | День самостоятельной работы. Работа над отчетом | |

| 5 | 27.06.2020 | Выезд в поселок Лесной. Расставление ловушек для дальнейшего сбора материала. Описание биотопов | |

| 6 | 28.06.2020 | День самостоятельной работы. Работа с материалом и отчетом. | |

| 7 | 29.08.2020 | Выезд в п. Лесной. Сбор биоматериала | |

| 8 | 30.06.2020 | День самостоятельной работы. Работа над индивидуальным отчетом и дневником | |

| 9 | 1.07.2020 | Выезд в п. Лесной для сбора биоматериала | |

| 10 | 2.07.2020 | День самостоятельной работы. Работа с отчетом и литературой. | |

| 11 | 3.07.2020 | Выезд в п. Лесной за сбором биоматериала из ловушек | |

| 12 | 4.07.2020 | День самостоятельной работы. Работа над отчетом | |

| 13 | 5.07.2020 | Выезд в район близ реки Почекуйка. Сбор биологического материала. Обработка биологического материала и заполнение карточек | |

| 14 | 6.07.2020 | Заполнение индивидуального отчета и дневника полевой практики. Работа над общим отчетом | |

| 15 | 07.07.2020 | День самостоятельной работы. Изучение теории о сборе материала и оценивание местности. | |

| 16 | 08.07.2020 | Выезд в парк за Саймой. Теория о фитоценозах. Подробное изучение местности. | |

| 17 | 09.07.202 | Описание фитоценозов. Сбор ботанического материала. Оценивание местности. | |

| 18 | 10.07.2020 | Обработка полученного материала. Анализ полученных данных. | |

| 19 | 13.07.2020 | Сбор биологических объектов. Учет на исследуемой территории. | |

| 20 | 14.07.2020 | Оформление коллекций. Изучение теории. Анализ материала и полученных данных с исследуемой местности. | |

| 21 | 15.07.2020 | Описание фитоценозов | |

| 22 | 16.07.2020 | Обработка данных | |

| 23 | 17.07.2020 | Оформление полевого дневника. | |

| 24 | 20.07.2020 | Заполнение индивидуального отчета и дневника полевой практики. Работа над общим отчетом | |

Руководитель практики:

к.б.н, доцент Берников К.А

ст. преподаватель Гулакова Н.М

Исполнитель: Новрузова Афсана Ильтифат кызы

(Ф.И.О. студента)

Дата