Цель работы изучение всех типов породоразрушающего инструмента, керноприемных и бурильных головок, а также инструмента специального назначения Дидактический материал

Скачать 0.75 Mb. Скачать 0.75 Mb.

|

|

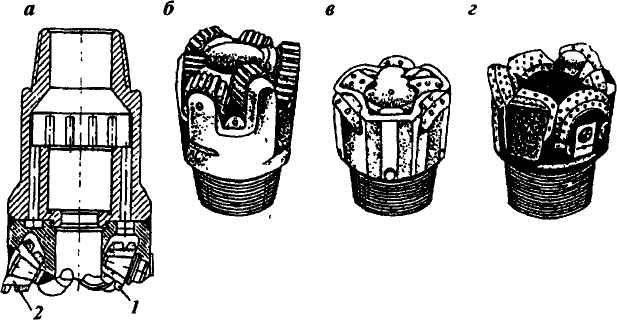

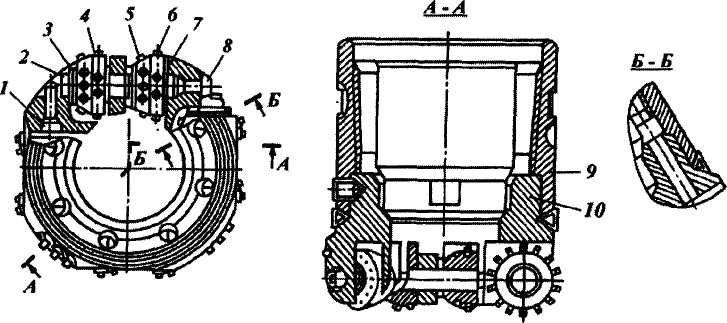

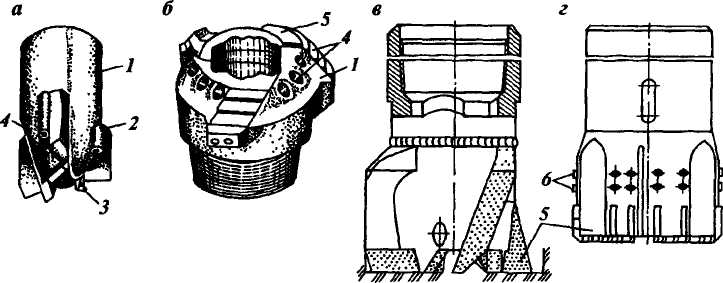

АЛМАЗНЫЕ ДОЛОТА Основная особенность алмазных долот – наличие в них алмазных режущих элементов, т.е. алмазов (природных или синтетических) той или иной величины (крупности). В буровых долотах обычно используют наименее ценную разновидность природного алмаза, именуемую карбонадо (бразильские технические алмазы) или черным алмазом, которая характеризуется меньшей твердостью, но значительно большей вязкостью, что в условиях бурения чрезвычайно важно. Технические показатели алмазных долот во многом зависят от качества и размеров алмазов. Качество определяют группой и категорией, а размер – числом камней на 1 карат (0,2 г). Работоспособность алмазного долота в наибольшей степени, чем инструмента любого другого вида, зависит от чистоты ствола и забоя и качества промывки. При наличии металла или твердого сплава (даже в малом количестве), или крупных обломков крепких пород на забое происходит образование выбоин, выкрашивание или раскалывание алмазов и быстрое разрушение долота. При недостатке бурового раствора наблюдается перегревание и растрескивание (прижог) алмазов. Это значительно осложняет бурение алмазными долотами. Другая, еще более важная специфическая особенность алмазных долот – их дороговизна и дефицит из-за недостатка алмазов, обладающих высокими техническими свойствами (прочностью, вязкостью, достаточной твердостью, сопротивлением ударам и т.п.). Природные и синтетические алмазы размещают в спекаемой матрице (обычно медно-твердосплавной), составляющей единое целое с нижней частью стального полого цилиндрического корпуса долота. При бурении твердых, крепких и абразивных пород износ матрицы интенсивнее, поэтому во избежание излишнего обнажения алмазов матрица у долот для таких пород должна быть наиболее износостойкой. В породах мягких и средних матрица изнашивается мало, вследствие чего в долотах, предназначенных для бурения этих пород, используется не слишком износостойкий материал для матрицы. По форме и направлению пазов, приемочных канавок, рабочих органов и всей рабочей части выделяют три разновидности алмазного долота: радиальное (рис. 1.14, а), ступенчатое (рис. 1.14, б) и спиральное (рис. 1.14, в). Некоторыми специалистами выделяются и другие, преимущественно комбинированные разновидности. П  о размещению алмазов в матрице различают две разновидности долот: однослойное (рис. 1.14, а-в) и многослойное (рис. 1.14, г), т.е. с импрегнированными алмазами. Однослойные долота получают при однослойной укладке относительно крупных алмазов в графитовую пресс-форму, что приводит к их распределению в определенном порядке на поверхности матрицы, а импрегнированные – при равномерном перемешивании алмазов (как правило, мелких и невысокого качества) с частицами карбида вольфрама и другими компонентами матрицы перед спеканием долота. о размещению алмазов в матрице различают две разновидности долот: однослойное (рис. 1.14, а-в) и многослойное (рис. 1.14, г), т.е. с импрегнированными алмазами. Однослойные долота получают при однослойной укладке относительно крупных алмазов в графитовую пресс-форму, что приводит к их распределению в определенном порядке на поверхности матрицы, а импрегнированные – при равномерном перемешивании алмазов (как правило, мелких и невысокого качества) с частицами карбида вольфрама и другими компонентами матрицы перед спеканием долота.Р  азмеры алмазных долот так же, как и долот ИСМ, по номинальному диаметру несколько (обычно на 2 мм) уменьшены относительно соответствующих значений нормального ряда долот других видов (лопастных, шарошечных и др.) во избежание преждевременного истира-ния калибрующих алмазов или заклинивания долота в суженных участках ствола скважины. По внешнему виду, конфигурации, принципу действия и некоторым особенностям конструкции многие алмазные долота близки к описанным выше долотам ИСМ, особенно к истирающим. азмеры алмазных долот так же, как и долот ИСМ, по номинальному диаметру несколько (обычно на 2 мм) уменьшены относительно соответствующих значений нормального ряда долот других видов (лопастных, шарошечных и др.) во избежание преждевременного истира-ния калибрующих алмазов или заклинивания долота в суженных участках ствола скважины. По внешнему виду, конфигурации, принципу действия и некоторым особенностям конструкции многие алмазные долота близки к описанным выше долотам ИСМ, особенно к истирающим.В целом алмазные долота характеризуются монолитной конст-рукцией. В России выпускают четыре разновидности алмазных долот: однослойные ступенчатые и радиальные, импрегнированные радиальные и ступенчатые. Долота всех разновидностей изготовляют обоих классов, т.е. с природными и синтетическими алмазами. Долота первого класса, оснащенные природными алмазами, выпускают трех типов (М, С, СТ). Долота типа М (для бурения мягких пород) выполняют с однослойной укладкой алмазов в твердосплавной матрице рабочей головки, имеющей тороидально-ступенчатую форму. Алмазы для армирования этого долота относительно крупные, но низкого (XXXIV группы) качества. Такие долота выпускают пяти размеров и пяти моделей: ДК188М6, ДК212М6, ДК241М6, ДК267М6 и ДК292М6. Литера Д в шифрах указанных моделей обозначает долото (алмазное), К – описанную разновидность долота (со ступенчатым профилем), 188 – номинальный диаметр долота в мм, М – тип долота, 6 – порядковый номер модификации. П  ри маркировке алмазных долот впереди их шифра наносят условный индекс предприятия-изготовителя. Московскому комбинату твердых сплавов присвоена в качестве условного индекса буква М, а ВНИИБТ — Н. За шифром указывают также заводской номер и год изготовления данного долота. ри маркировке алмазных долот впереди их шифра наносят условный индекс предприятия-изготовителя. Московскому комбинату твердых сплавов присвоена в качестве условного индекса буква М, а ВНИИБТ — Н. За шифром указывают также заводской номер и год изготовления данного долота.Долота типа С (для бурения средних пород) изготовляют как однослойными (той же разновидности К), так и импрегнированными. Однослойные ступенчатые долота типа С выпускают трех размеров под шифрами ДК138С6, ДК149С6 и ДК188С6, т.е. диаметрами 138, 149, 188 мм. Они оснащаются техническими алмазами XV6 группы второго класса. Импрегнированные долота типа С характеризуются толстым (7-8 мм) рабочим слоем матрицы, перемешанной с овализированными алмазами XXXIV группы III категории качества. Эти долота имеют ступенчатую форму рабочей поверхности и выпускаются двух диаметров – 188 и 212 мм под шифрами ДИ188С6, ДИ212С6 и ДИ212С2. Долота типа СТ предназначены для бурения среднетвердых пород. Они выполняются только однослойными с радиальным расположением рабочих органов и промывочных пазов. Эти долота изготовляют четырех диаметров – 140, 159, 188 и 212 мм. Выпускают две модели долот диаметром 140 мм (ДР140СТ1): с алмазами XV6 группы I категории (для наиболее тяжелых условий бурения) качества и алмазами той же группы, но II категории качества. Долота остальных размеров изготовляют только с алмазами XV6 группы II категории качества и выпускают под шифрами ДР159СТ1, ДР188СТ1 ИДР212СТ1. Долота второго класса изготовляют с искусственными алмазами марки СВИ-П, что означает синтетические, ВНИИТС (автор технологии) светлые (прозрачные), прочные. Эти алмазы несколько уступают природным по прозра чности, но вполне сравнимы с ними по прочности. Долота с синтетическими алмазами выпускают четырех разновидностей: однослойные ступенчатые, однослойные радиальные (лопастные), импрегнированные ступенчатые и импрегнированные радиальные (лопастные), но только одного типа С. Однослойные радиальные (лопастные) долота изготовляют с прямыми радиальными лопастными рабочими органами и выполняют со ступенчатой формой рабочей головки. Они выпускаются пяти размеров моделей ДКС138С, ДКС188С6, ДКС12С6, ДКС267С6. Литера С в середине шифра свидетельствует о том, что алмазы в долотах синтетические. О  днослойные радиальные (лопастные) долота изготовляют с прямыми радиальными лопастными рабочими органами, привариваемыми к корпусу долота в процессе изготовления последнего. Такие долота выпускают трех размеров и трех моделей ДЛС188С1, ДЛС212С1 и ДЛС267С1. днослойные радиальные (лопастные) долота изготовляют с прямыми радиальными лопастными рабочими органами, привариваемыми к корпусу долота в процессе изготовления последнего. Такие долота выпускают трех размеров и трех моделей ДЛС188С1, ДЛС212С1 и ДЛС267С1.Импрегнированные ступенчатые долота по конструкции аналогичны однослойным долотам разновидности ДК и характеризуются закругленными тороидальными ступеньками, импрегнированными дробленными синтетическими алмазами по толщине матрицы на 7-8 мм. Эти долота выпускают также трех размеров моделей ДКСИ188С6, ДКСИ212С6 и ДКСИ267С6. Импрегнированные лопастные долота с синтетическими алмазами выпускают пока только одного размера – модель ДЛСМ212СЗ. ШАРОШЕЧНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ Бурильные головки, помимо разбуривания забоя скважины и калибровки ее стенок, должны также формировать в центре забоя целиковый столбик породы – керн и предотвращать в процессе бурения любое повреждение керна как образца, служащего источником информации о свойствах буримой породы. Как все шарошечные инструменты, бурильные головки эффективно разрушают горные породы широкого диапазона буримости, твердости и абразивности; в меньшей степени, чем лопастные, подвержены уменьшению диаметра и по сравнению с инструментом ИСМ и алмазным имеют невысокую стоимость. На рис. 1.15, а показаны основные углы и элементы шарошечной бурильной головки. Она состоит из шарошек 1, лап 2, присоединительной резьбовой головки 3, промывочного устройства 4 и узла опоры, включающего подшипники 5-7. ъ  Рис. 1.15. Шестишарошечные бурильные головки: а – румынская; 6 – 2ШК190/80СТ; в – 10НК190/80СТЗ; г – 20НК190/80К Ш  арошки в бурильной головке могут быть коничес-кими, одно-, двух- или трехконусными (рис. 1.15, а, б), в виде усеченного конуса (рис. 1.15, а), цилиндрическими (рис. 1.16), сферическими (рис. 1.21, а) и чечевицеобразными (рис. 1.17, б). Бурильная головка может быть выполнена с одним рабочим органом – шарошкой (рис. 1.17, а), с тремя (рис. 1.17, б), четырьмя (см. рис. 1.14, а-г), шестью (рис. 1.15, а-г), восемью (рис. 1.16) шарошками и более. арошки в бурильной головке могут быть коничес-кими, одно-, двух- или трехконусными (рис. 1.15, а, б), в виде усеченного конуса (рис. 1.15, а), цилиндрическими (рис. 1.16), сферическими (рис. 1.21, а) и чечевицеобразными (рис. 1.17, б). Бурильная головка может быть выполнена с одним рабочим органом – шарошкой (рис. 1.17, а), с тремя (рис. 1.17, б), четырьмя (см. рис. 1.14, а-г), шестью (рис. 1.15, а-г), восемью (рис. 1.16) шарошками и более.Число и конструкция подшипников в опоре каждой шарошки могут быть различными в зависимости от формы и размеров шарошки и бурильной головки. Конические шарошки обычно монтируют на 2-3 подшипниках качения. Один-два подшипника в опоре шарошки иногда бывают фрикционными. В качестве замкового подшипника функционирует, как и в опорах шарошечных долот, почти исключительно шарикоподшипник. Шарошки могут быть установлены не только на цапфах лап (рис. 14, а, б), но и на осях.  Рис. 1.16. Бурильная головка 17НК187.3/80СЗ В  конструкциях, изображенных на рис. 14, а-г, 17, а и б, одна и та же шарошка, кроме разрушения кольцевого забоя, формирует керн и стенку скважины. В конструкциях, показанных на рис. 15, а-г, одни шарошки (рис. 15, а) расположены ближе к оси долота, обуривают керн и разрушают прилегающую к нему центральную часть забоя, а другие (рис. 15, 6-г) обращены к периферии, разбуривают наружную зону забоя и калибруют ствол скважины. Поэтому первые называют внутренними и кернообразующими шарош-ками, а вторые – наружными и скважинообразующими. конструкциях, изображенных на рис. 14, а-г, 17, а и б, одна и та же шарошка, кроме разрушения кольцевого забоя, формирует керн и стенку скважины. В конструкциях, показанных на рис. 15, а-г, одни шарошки (рис. 15, а) расположены ближе к оси долота, обуривают керн и разрушают прилегающую к нему центральную часть забоя, а другие (рис. 15, 6-г) обращены к периферии, разбуривают наружную зону забоя и калибруют ствол скважины. Поэтому первые называют внутренними и кернообразующими шарош-ками, а вторые – наружными и скважинообразующими.В  ооружение шарошек может быть стальным (фрезерованным) с наплавкой твердым сплавом, вставным (штыревым) или комбинированным. ооружение шарошек может быть стальным (фрезерованным) с наплавкой твердым сплавом, вставным (штыревым) или комбинированным.Лапы 2 (рис. 1.14, а) с шарошками 1часто образуют отдельные секции бурильной головки, собираемые на штифтах и свариваемые вместе с образованием при этом присоединительной головки 3. Но бывают бурильные головки с литым цилиндрическим корпусом (рис. 1.15, а-г). Промывочное устройство (промывочный узел) состоит обычно из нескольких каналов, просверленных в лапах или в корпусе бурильной головки, но может включать втулку или патрубки, соединяющиеся с внутренней полостью присоединительной головки (см. рис. 1.18, б). Выходные промывочные отверстия обычно располагают между шарошками на некотором расстоянии от керна во избежание его размыва. Важные параметры конструкции бурильной головки — высота керноприема и его коэффициент. Высотой керноприема принято называть расстояние от зоны образования керна до кернорвателя, а коэффициентом керноприема — отношение к этому расстоянию диаметра керна. Одношарошечные бурильные головки (рис. 1.17, а) разработаны в СевКавНИПИнефти только второго класса и одного типа – для отбора керна в карбонатных среднетвердых породах. Шарошка бурильной головки выполнена сферической с широкими продольными промывочными пазами и круглым отверстием, обращенным к керноприемнику, выполненному в пустотелой цапфе. Наружная и торцовая поверхности шарошки оснащены вставными твердосплавными штырями формы Г23 с плосковыпуклой рабочей головкой. Штыри (зубки), расположенные на наружной поверхности шарошек, обеспечивают разрушение породы в кольцевой зоне между керном и стенкой скважины и калибруют ствол скважины, а зубки, запрессованные на торце шарошки (а также на торце цапфы в новых конструкциях), формируют столбик керна. Высота керноприемника уменьшена до минимума, и коэффициент керноприемника очень высок. Разность между диаметрами скважины и керна невелика. Шарошка смонтирована на мощной опоре по схеме СШС. Промывочное устройство состоит из ряда наклонных каналов у бурильных головок большого размера и из широкого щелевого отверстия в бурильной головке малого размера. Все отверстия обращены в одну сторону забоя, к его периферии. Трехшарошечные бурильные головки (рис. 1.17, б) разработаны во ВНИИБТ. В настоящее время они выпускаются серии 6ВК только второго (с твердосплавным вооружением) класса и одного типа СЗ. Бурильные головки СЗ предназначены для бурения скважин кольцевым забоем в средних и среднетвердых породах малой и средней абразивности (известняки и др.). Описанные бурильные головки изготовляют следующих моделей: 6ВК190/80СЗ, 6ВК214/80СЗ, 6НК187.3/80СЗ. Ч  етырехшарошечные бурильные головки выпускаются двух классов – первого с комбинированным вооружением и второго со штыревым вооружением. Бурильные головки с комбинированным вооружением шарошек изготовляют типа СТ для бурения мягких и средних пород, перемежающихся твердыми. Выпускают две серии этих бурильных головок: 1 (1ВК) и 2 (2ВК). етырехшарошечные бурильные головки выпускаются двух классов – первого с комбинированным вооружением и второго со штыревым вооружением. Бурильные головки с комбинированным вооружением шарошек изготовляют типа СТ для бурения мягких и средних пород, перемежающихся твердыми. Выпускают две серии этих бурильных головок: 1 (1ВК) и 2 (2ВК).Бурильные головки серии 1ВК производят трех размеров моделей 1ВК190СТ, 1ВК269СТ и 1ВК285СТ (рис. 1.14, а). Они выполняются секционными и могут применяться как в турбинном, так и в роторном бурении соответственно со съемными керноприемниками и без них. Опора шарошки у всех бурильных головок 1ВК выполнена по схеме ролик–шарик (замковый)–шарик. Шарошки – самоочищающиеся, оснащены по всем венцам относительно невысокими фрезерованными зубьями, наплавленными релитом. Вершины шарошек, участвующие в образовании керна, армированы твердосплавными вставками. Промывка забоя осуществляется через патрубки 4. Диаметр керна у бурильных головок 1ВК190СТ составляет 33 мм, а у бурильных головок 1ВК269СТ и 1ВК295ВК – 47 мм. Бурильные головки того же типа СТ, но более совершенной серии 2ВК выпускаются моделей 2ВК190/40СТ, 2ВК214/60СТ (рис. 14, в) и 2ВК269.9/60СТ, приспособленных для бурения со съемной грунтоноской при турбинном бурении и без нее при роторном способе бурения. Корпус этих бурильных головок также сварной секционный. Бурильные головки второго класса (лишь с твердосплавным вооружением) выпускаются типа ТКЗ – для колонкового бурения в твердокрепких абразивных породах (плотные песчаники, доломиты, конгломераты, очень плотные глины и др.). Эти бурильные головки изготовляют серии 2ВК двух моделей: 2ВК190/40ТКЗ и 2ВК214/60ТКЗ (рис. 14, г). Твердосплавные зубки с клиновидной и полусферической рабочими головками чередуются по каждому венцу любой из шарошек. Опора шарошки и другие конструктивные особенности такие же, как и бурильных головок типа СТ той же серии 2ВК. Пятишарошечные бурильные головки изготовляются серии 24НК, которая разработана также ВНИИБТ. Они относятся ко второму классу, к типу ТКЗ. Выпускаются крупными опытно-промышленными партиями двух моделей: 24НК139.7/52ТКЗ и 24НК158.7/67ТКЗ. Шестишарошечные бурильные головки выпускают со стальным и твердосплавным вооружением. Бурильные головки данной разновидности со стальным (фрезерованным) вооружением (т.е. первого класса) изготовляют одного типа СТ – для среднетвердых пород. В массовом производстве пока находятся бурильные головки только двух моделей: 21ВК190/80СТ (рис. 15, б) и 21ВК214/80СТ. В  осьмишарошечные бурильные головки выпускают одного типа – МСЗ. Они предназначены для низкооборотного бурения с отбором керна в среднемягких породах (известняк, доломиты, ангидриты, мергели, переслаивающиеся с аргиллитами, алевролитами и битуминозными песчаниками). Эти бурильные головки изготовляют серии 1.17 (рис. 1.16). Бурильная головка этой серии состоит из корпуса 10, приваренной к нему муфты 9 (или ниппеля) и шарошек 4 и 7, смонтированных в пазах корпуса 10 попарно на четырех осях 2. Три оси выполнены с запорным хвостовиком 1, удерживающим другую (перпендикулярную к хвостовику) ось от выпадения, а четвертая, собираемая последней, запирается винтом 8. Наружная поверхность шарошки состоит из цилиндрической и конической частей. Цилиндрическая часть оснащена твердосплавными зубками 6 с клиновидной головкой, ориентированной своим лезвием под утлом 45° к образующей цилиндра таким образом, что зубки на наружной 4 и внутренней 7 шарошках направлены в разные стороны. Коническая часть шарошки вооружена подрезными зубками 5, служащими для калибровки керна (шарошка 7) и скважины (шарошка 4) и перекрывающими забой между основными зубками 6. Шарошка 4 упирается своим торцом в шайбу 3, прилегающую к корпусу бурильной головки. Описанная конструкция предусматривает возможность сборки и разборки бурильной головки в полевых условиях с целью замены изношенных деталей (осей, винтов, шайб) и шарошек в соответствии с разработанной инструкцией. осьмишарошечные бурильные головки выпускают одного типа – МСЗ. Они предназначены для низкооборотного бурения с отбором керна в среднемягких породах (известняк, доломиты, ангидриты, мергели, переслаивающиеся с аргиллитами, алевролитами и битуминозными песчаниками). Эти бурильные головки изготовляют серии 1.17 (рис. 1.16). Бурильная головка этой серии состоит из корпуса 10, приваренной к нему муфты 9 (или ниппеля) и шарошек 4 и 7, смонтированных в пазах корпуса 10 попарно на четырех осях 2. Три оси выполнены с запорным хвостовиком 1, удерживающим другую (перпендикулярную к хвостовику) ось от выпадения, а четвертая, собираемая последней, запирается винтом 8. Наружная поверхность шарошки состоит из цилиндрической и конической частей. Цилиндрическая часть оснащена твердосплавными зубками 6 с клиновидной головкой, ориентированной своим лезвием под утлом 45° к образующей цилиндра таким образом, что зубки на наружной 4 и внутренней 7 шарошках направлены в разные стороны. Коническая часть шарошки вооружена подрезными зубками 5, служащими для калибровки керна (шарошка 7) и скважины (шарошка 4) и перекрывающими забой между основными зубками 6. Шарошка 4 упирается своим торцом в шайбу 3, прилегающую к корпусу бурильной головки. Описанная конструкция предусматривает возможность сборки и разборки бурильной головки в полевых условиях с целью замены изношенных деталей (осей, винтов, шайб) и шарошек в соответствии с разработанной инструкцией.В процессе бурения данная бурильная головка оказывает на буримые породы преимущественно режущее действие. Она изготовлена двух моделей: 17НК187.3/80МСЗ (рис. 1.16) и 17ВК212.7/80МСЗ. ЛОПАСТНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ И ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ Лопастные бурильные головки (рис. 1.18, а) просты по конструкции и изготовлению, работают в режиме резания, без ударов и вибраций. Поэтому по сравнению с шарошечными бурильными головками они обеспечивают лучшую сохранность керна. Недостатки лопастных бурильных головок в общем те же, что и лопастных долот: относительно узкая область применения, возможное уменьшение диаметра скважины и др. В состав бурильной головки входят пулевидный корпус 1, составляющие с этим корпусом единое целое (обычно приварные) лопасти 2 и резцы 3, а также промывочные сопла 4. Рабочие поверхности лопастей 2 и режущие кромки резцов 3 обычно армируют износостойким твердым сплавом. Бурильные головки, предназначенные для колонкового бурения в слабых породах, армируют чаще всего зернистым литым (направляемым) сплавом, бурильные головки для мягких и среднемягких пород — вставными штырями из карбида вольфрама (рис. 18, б).   |