Основные клинико-диагностические характеристики дефекта сердечны. Цели лекции Уметь оценивать типичную клиническую картину дефекта межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Уметь оценивать типичную клиническую картину при открытом артериальном протоке, коарктации аорты, тетраде Фалло. План лекции

Скачать 0.56 Mb. Скачать 0.56 Mb.

|

|

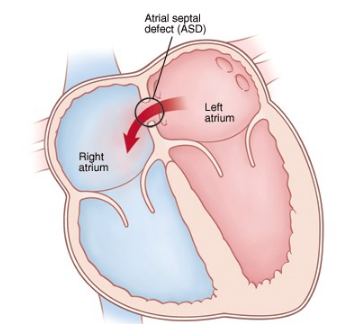

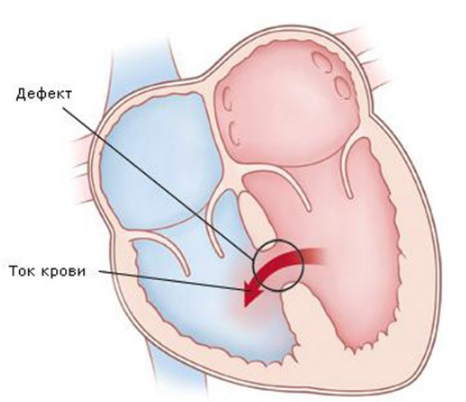

Основные клинико-диагностические характеристики дефекта межпредсердной перегородки (ДМЖП) и дефекта межжелудочковой перегородки (ДМПП). Цели лекции: 1.Уметь оценивать типичную клиническую картину дефекта межпредсердной и межжелудочковой перегородок. 2.Уметь оценивать типичную клиническую картину при открытом артериальном протоке, коарктации аорты, тетраде Фалло. План лекции: 1. Основные клинико-диагностические характеристики дефекта межпредсердной перегородки (ДМЖП) и дефекта межжелудочковой перегородки (ДМПП). 2. Основные клинико-диагностические характеристики открытого артериального протока (ОАП) и коарктации аорты (КоА). 3. Основные клинико-диагностические характеристики тетрады Фалло. Врожденные пороки сердца представляют собой аномалии и деформации клапанов, отверстий или перегородок между камерами сердца или отходящих от него сосудов, возникшие на 2-8-й неделе внутриутробного развития в результате нарушения процессов эмбриогенеза, а также сохранение признаков внутриутробного кровообращения после рождения, нарушающие внутрисердечную и системную гемодинамику, и приводящие к развитию острой или хронической сердечной недостаточности. Этиология 1) Первичные генетические факторы: формирование порока может быть следствием структурных и количественных хромосомных аномалий или мутаций единичного гена. 2) Тератогенные факторы внешней среды: - внутриутробные инфекции (вирус краснухи, Коксаки, цитомегаловирус, вирусные инфекции с подъемом температуры в первом триместре беременности у матери); - прием лекарственных препаратов на ранних сроках беременности (противоэпилептические средства, литий, талидомид, витамин А, изотретиноин, сульфазалазин, ибупрофен, триметоприм); - постоянный контакт с токсическими веществами (лаки, краски). 3) материнские факторы: - предшествующие данной беременности репродуктивные проблемы (выкидыши, мертворождения и т.д.); - ежедневный прием алкоголя беременной женщиной; - курение матери; - сахарный диабет, фенилкетонурия (при отсутствии лечения) у матери; - возраст матери (не ассоциируется с нехромосомными ВПС); - индуцированная беременность. 4) семейные факторы: - возраст отца; - прием кокаина и курение марихуаны отцом ребенка. 5) Мультифакториальная теория возникновения (90% всех ВПС). Классификация ВПС по характеру нарушения гемодинамики и наличию/отсутствию цианоза 1. Без цианоза 2. С цианозом Наиболее частые врожденные пороки сердца - это дефект межжелудочковой перегородки (50% всех ВПС), дефект межпредсердной перегородки, клапанный стеноз легочной артерии и открытый артериальный проток. Цианотичные пороки сердца составляют 15% всех ВПС. Самым частым цианотичным пороком сердца является тетрада Фалло. Обструктивные поражения выводного отдела левого желудочка составляют примерно 6% всех ВПС. Среди них наиболее часто встречается клапанный стеноз аорты (71-86% пациентов). Транспозиция магистральных артерий составляет приблизительно 3% всех ВПС и 20% среди цианотичных пороков. Дефект межпредсердной перегородки Дефект межпредсердной перегородки - это врожденный порок сердца, при котором имеется сообщение между двумя предсердиями, развивающееся в результате аномального развития первичной и вторичной межпредсердных перегородок и эндокардиальных подушек. Первое упоминание о пороке встречается в работах Галена. Наиболее полное описание патолого-анатомической картины порока принадлежит К. Rokitansky (1875). Дефект межпредсердной перегородки является наиболее частым пороком сердца у взрослых, составляя 15-20% всех врожденных пороков, у женщин встречается чаще, чем у мужчин (3:2). Патологическая анатомия. Исходя из эмбриогенеза различают несколько анатомических вариантов дефекта межпредсердной перегородки: 1. Дефект первичной перегородки (тип ostiumprimurn) представляетсобой вариант дефекта эндокарда, располагается в нижнем отделе перегородки непосредственно над уровнем предсердно-желудочковых отверстий, сочетается с расщеплением створок митрального и реже трехстворчатого клапанов. 2. Дефект вторичной перегородки (тип ostium secundum) - вариант, при котором всегда сохраняется край перегородки в нижнем отделе, отделяющий его от уровня предсердно-желудочковых клапанов; наиболее часто локализуется в центральной части межпредсердной перегородки в области овальной ямки. Дефекты венозного синуса чаще встречаются высоко в межпредсердной перегородке вблизи от впадения верхней полой вены и связаны с атипичным впадением легочныхвен в правое предсердие или верхнюю полую вену. Дефекты венозного синуса могут также локализоваться в нижней части перегородки над устьем нижней полой вены. 3. Общее предсердие — полное отсутствие межпредсердной перегородки или наличие только рудиментарных ее элементов, часто сочетается с расщеплением атриовентрикулярных клапанов. Открытое овальное отверстие (окно), которое не закрывается у 20% взрослых, не следует рассматривать как разновидность дефекта межпредсердной перегородки, так как при истинном дефекте имеется недостаточность ткани, а при открытом овальном окне сообщение осуществляется благодаря клапану, который открывается при особых обстоятельствах. Нарушений гемодинамики при этом не наблюдается, но если давление в правом предсердии превышает давление в левом, то происходит шунтирование крови справа налево.  Гемодинамика. Наличие дефекта межпредсердной перегородки приводит к сбросу артериальной крови из левого предсердия в правое вследствие наличия градиента давления между ними. В результате возникает перегрузка объемом правой половины сердца, дилатация правого желудочка и увеличение объема циркулирующей крови в малом круге. При больших дефектах это может приводить к легочной гипертензии, однако выраженная гипертензия в малом круге в первые 20 лет возникает не более чем у 2% больных, что может быть обусловлено рядом факторов: отсутствием непосредственного влияния на сосуды легких высокого давления левого желудочка, передачей давления из правого желудочка в легочную артерию, значительной растяжимостью правых отделов сердца, резервной емкостью легочных сосудов и их низким сопротивлением. Основную роль в компенсации нарушения кровообращения играет правый желудочек, работа которого увеличивается в несколько раз. Недостаточность правого желудочка и недостаточность кровообращения развивается после 10 лет существования порока, в более старшем возрасте присоединяется недостаточность левого желудочка. Последняя, вызывая уменьшение его податливости, может приводить к увеличению объема шунта слева направо. Клинические проявления порока зависят от степени нарушения гемодинамики и изменяются с возрастом. При относительно небольшом дефекте в молодом возрасте больные могут не предъявлять жалоб, и порок выявляется при случайном обследовании. В возрасте старше 30 лет могут появиться одышка и сердцебиение при физической нагрузке, затем и в покое, нарастают слабость и утомляемость. При больших дефектах межпредсердной перегородки одышка является одним из симптомов заболевания уже в молодом возрасте, у таких больных может также появляться синюшность кожных покровов за счет смешивания аортальной и венозной крови. При открытом овальном отверстии, если дефект небольшой и нет других аномалий, то форма и размеры сердца не изменены. Большие дефекты приводят к гипертрофии и дилатации правого предсердия и правого желудочка. Левые отделы сердца, как правило, не изменяются. При перкуссии отмечается расширение границ сердца преимущественно вправо, а при больших дефектах— влево. В отдельных случаях описаны наличие сердечного горба (за счет увеличения правых отделов сердца), а также систолическое дрожание у левого края грудины. Характерна аускультативная картина: над легочной артерией (во II-III межреберье слева у грудины) выслушивается мезосистолический шум умеренной интенсивности, возникающий вследствие увеличенного кровотока через клапан легочной артерии. Тембр и интенсивность шума могут быть различными, интенсивность его возрастает при задержке дыхания на выдохе. Второй тон над легочной артерией усилен и раздвоен. Реже определяется диастолический шум над нижней частью грудины, связанный с относительным стенозом отверстия трехстворчатого клапана при увеличенном количестве крови, проходящей через него. После того, как возросшее легочное сосудистое сопротивление приводит к понижению величины сброса крови слева направо, интенсивность шумов снижается, появляется диастолический шум, вызванный недостаточностью клапана легочной артерии. Диагностика. На ЭКГ электрическая ось сердца у больных со вторичным дефектом отклонена вправо, с первичным — влево. При каждом из дефектов обнаруживается различная степень перегрузки и гипертрофии правого желудочка и правого предсердия, выраженность которой зависит от величины давления в легочном стволе. Выявляются признаки частичной блокады правой ножки пучка Гиса (феномен rsR' в правых грудных отведениях), отражающей замедление активации зад-небазальной части межжелудочковой перегородки. На фонокардиограмме регистрируется систолический шум с максимальной интенсивностью у левого края грудины, где прикрепляется III ребро. Шум может занимать всю систолу, может носить равномерный, ромбовидный или убывающий характер. Иногда регистрируется и диастолический шум. Амплитуда колебания II тона усилена. На рентгенограмме сердце увеличено в поперечнике, в косых проекциях определяется увеличение правых отделов сердца. Дуга легочной артерии выбухает, дуга аорты уменьшена, усилен сосудистый рисунок легких (за счет переполнения артериального русла). Корни легких расширены, характерна их пульсация. Эхокардиография в настоящее время может служить методом верификации диагноза дефекта межпредсердной перегородки. Дефект можно непосредственно увидеть, он хорошо определяется при допплер-эхокардиографии. При эхокардиографическом исследовании выявляют следующие признаки: • увеличение полости правого предсердия и правого желудочка, • парадоксальное движение межжелудочковой перегородки, • гипердинамичное движение стенок левого предсердия, • признаки легочной гипертензии, • признаки расщепления митрального и трехстворчатого клапанов с проявлениями их недостаточности при первичном дефекте, • пролапс митрального клапана при вторичном дефекте, • шунтирование крови между предсердиями слева направо или справа налево. Катетеризация полостей сердца позволяет выявить сброс крови на уровне предсердий. При дефекте межпредсердной перегородки выявляется повышение давления в полости правого предсердия, в правом желудочке и легочной артерии. Характерным для порока является проведение катетера из правого предсердия в левое и повышение насыщения крови кислородом в полости правого предсердия по сравнению с пробами крови, взятой у устья полых вен. Разница в (8- 10%) и более рассматривается как абсолютный признак шунтирования крови. Течение и прогноз. Вторичный дефект имеет благоприятное естественное течение в первые 20- 30 лет жизни, жалобы возникают после 40 лет, затем появляются аритмии, сердечная недостаточность, которая обусловлена выраженной легочной гипертензией. Причиной смерти без операции является правожелудочковая сердечная недостаточность, реже тромбоз легочной артерии, аритмии. При первичном дефекте течение менее благоприятное, раньше возникают жалобы и осложнения, основным отягощающим фактором является легочная ги-пертензия, прогноз хуже. Синдром Лютомбаше— дефект межпредсердной перегородки в сочетании со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия. Патологаческая анатомия. Морфологически характеризуется наличием дефекта межпредсердной перегородки и врожденного или приобретенного сужения левого атриовентрикулярного отверстия. Дефект межпредсердной перегородки при этом чаще всего вторичный и локализуется в области овальной ямки, как правило небольшой. Морфологические изменения митрального клапана разнообразны и отражают все стадии приобретенного и врожденного митрального стеноза. Характерным является расширение легочной артерии, которая иногда вдвое превышает размер аорты. Гемодинамика. Сброс крови из левого предсердия в правое происходит так же, как при изолированном дефекте межпредсердной перегородки, величина шунта увеличивается пропорционально возрастанию стенозирующего дефекта митрального отверстия. В то же время сужение левого атриовентрикулярного отверстия приводит к нарушению оттока крови из малого круга и гипертензии в системе малого круга. Таким образом, синдром Лютамбаше обусловливает более выраженные нарушения гемодинамики в малом круге, в результате чего возникают гипертрофия и расширение правого желудочка и предсердия. Клиника и диагностика. Клиническая картина зависит от того, какой из анатомических компонентов порока превалирует. Наиболее часто отмечаются следующие симптомы: • бледность кожных покровов, часто акроцианоз, • резкая одышка, быстрая утомляемость, • частые приступы сердцебиений, • головокружение, • слабость, • в анамнезе частый бронхит, • прекардиальная и эпикардиальная пульсация, • границы сердечной тупости смещены вправо, сердце занимает срединное положение, • во втором - четвертом межреберье слева определяется «кошачье мурлыканье», выслушивается грубый систолический шум, • над легочной артерией выслушивается систолический и диастолический шум (вследствие расширения легочной артерии). На ЭКГ электрическая ось часто отклонена вправо, выражены признаки гипертрофии правых отделов сердца. Типичны высокие зубцы Р в I и II стандартных отведениях, комплекс QRS уширен, часто двухфазный. Нередко выявляется мерцание предсердий. На фонокардиограмме отмечаются элементы шума, обусловленного дефектом межпредсердной перегородки, а также пресистолический шум и раздвоение II тона, характерные для сужения левого атриовент-рикулярного отверстия. На рентгенограмме — увеличенное шарообразное сердце, в передне-задней проекции выступают резко увеличенный ствол легочной артерии и ее основные ветви (усиленная пульсация, «пляска корней» при рентгеноскопии). Значительно расширено правое предсердие и гипертрофирован правый желудочек, усилен рисунок корней, определяется маленькая узкая дуга аорты. При катетеризации сердца выявляется значительное повышение давления в правых отделах сердца и легочной артерии. Можно обнаружить повышение содержания кислорода в правом предсердии вследствие сброса крови слева направо. Дефект межжелудочковой перегородки Дефект межжелудочковой перегородки— врожденный порок сердца, при котором имеется патологическое сообщение между правым и левым желудочками сердца. Порок встречается достаточно часто и выявляется в 15- 25% случаев всех врожденных пороков сердца. Патологическая анатомия. Дефекты могут располагаться выше или ниже наджелудочкового гребня, последние могут быть расположены в мембранозной или мышечной части межжелудочковой перегородки. Дефект может по размеру варьировать от 1 до 30 мм и более, иметь различную форму: круглую, эллипсовидную, с мягкими или фиброзно измененными краями. Небольшое низко расположенное изолированное отверстие в мышечной части межжелудочковой перегородки называют болезнью Толочинова — Роже.  Напротив дефекта в стенке правого желудочка и иногда на трехстворчатом клапане выявляют фиброзное утолщение как реакцию на травму от струи крови, бьющей через дефект. Напротив дефекта в стенке правого желудочка и иногда на трехстворчатом клапане выявляют фиброзное утолщение как реакцию на травму от струи крови, бьющей через дефект.Гемодинамика. Функциональные расстройства зависят прежде всего от размеров отверстия и от состояния легочного сосудистого русла. При небольших дефектах (до 10 мм) возникает значительный градиент давления в правом и левом желудочках, и во время систолы происходит незначительный артериовенозный сброс крови через дефект. Из-за низко-  го сопротивления крови в малом круге кровообращения давление в правом желудочке и легочных артериях либо повышается незначительно либо остается нормальным. В диастолу, в результате повышения конечного диастолического давления в правом желудочке, часть крови из его полости может возвращаться в левые отделы, вызывая объемную перегрузку левого предсердия и особенно левого желудочка. го сопротивления крови в малом круге кровообращения давление в правом желудочке и легочных артериях либо повышается незначительно либо остается нормальным. В диастолу, в результате повышения конечного диастолического давления в правом желудочке, часть крови из его полости может возвращаться в левые отделы, вызывая объемную перегрузку левого предсердия и особенно левого желудочка.Большие дефекты межжелудочковой перегородки не создают препятствия сбросу крови слева направо, который происходит как в систолу, так и в диастолу. Оба желудочка функционируют как единая насосная камера с двумя выходами, уравнивая давление в системном и легочном круге кровообращения. В этих случаях величина сброса слева направо обратно пропорциональна отношению легочного и системного сосудистого сопротивления. Если общелегочное сопротивление нормальное или повышено, но составляет менее половины от сопротивления в большом круге кровообращения, то происходит большой сброс крови, легочный кровоток в 2 раза и более превышает системный. Если общелегочное сопротивление составляет половину и больше общепериферического, то объем сброса уменьшается. При большом сбросе крови слева направо наблюдается значительное повышение давления в малом круге кровообращения, объемные и систолические перегрузки левого и правого желудочков, что обусловливает развитие выраженной декомпенсации кровообращения. У этих больных очень рано наблюдается развитие структурных изменений в легких и развитие вторичной легочной гипертензии. Клиника и диагностика. Клиническая картина зависит от возраста больного, размеров дефекта, величины сосудистого сопротивления легких. При небольших дефектах (болезнь Толочинова— Роже) клинические проявления порока отсутствуют, одышка при физическом напряжении чаще всего является первым проявлением декомпенсации. Основным клиническим признаком порока является характерный громкий систолический шум Роже, выслушиваемый у третьего- четвертого межреберья слева от грудины. В большинстве случаев ЭКГ в пределах физиологической нормы, на рентгенограмме — сердце нормальных размеров. При дефектах больших размеров (диаметром более 10 мм или более половины диаметра устья аорты) клиническая картина имеет ряд особенностей: • жалобы на одышку по типу тахипноэ с участием вспомогательных мышц, ощущение сердцебиения, боль в области сердца, • нередко возникает упорный кашель, усиливающийся при перемене положения тела, • частая пневмония, трудно поддающаяся лечению, • парастернальный сердечный горб, иногда значительных размеров («грудь Девиса»), • сердечный толчок разлитой, значительно усилен, • при пальпации грудной клетки часто определяется систолическое дрожание в четвертом межреберье слева и в области мечевидного отростка, • аускультативно определяется связанный с I тоном грубый систолический шум слева у грудины у места прикрепления III и IV ребра, шум проводится к верхушке сердца, в ряде случаев отчетливо выслушивается на спине в межлопаточном пространстве, не проводится на сонные артерии, характерна его равномерная интенсивность в течение всей систолы, I тон усилен над верхушкой, II тон резко акцентирован и расщеплен над легочной артерией. На ЭКГ выявляются признаки комбинированной гипертрофии обоих желудочков и предсердий, электрическая ось отклонена вправо. На фонокардиограмме регистрируется высокочастотный систолический шум с максимальной интенсивностью у левого края грудины у III-IV ребра. Шум занимает всю систолу и имеет вид ленты. Амплитудные характеристики тонов и их соотношение сохраняются. При гипертензии в системе легочной артерии амплитуда колебаний IIтона увеличена, определяется диастолический шум относительной недостаточности клапана легочной артерии. На рентгенограмме усилен легочной рисунок за счет переполнения артериального русла. При выраженной легочной гипертензии усилены прикорневые зоны, а сосудистый рисунок периферических отделов лег ких выглядит «обедненным». Сердце значительно увеличено за счет обоих желудочков и предсердий. Дуга легочного ствола выбухает по левому контуру, при рентгеноскопии отмечается усиление ее пульсации. Эхокардиографическое исследование позволяет верифицировать диагноз — прямо определить размеры и расположение дефекта, наличие и направление сброса крови. На эхокардиограмме можно выявить: • увеличение размеров левого предсердия, левого желудочка, • гиперкинез стенок левого желудочка, • увеличение правого желудочка, правого предсердия, • изменение движения створок клапана легочной артерии, что указывает на повышение давления в малом круге кровообращения, • визуализируется дефект перегородки (более 10 мм) • турбулентный поток через перегородку слева направо. При катетеризации правых отделов сердца отмечается значительное повышение давления в правом желудочке и легочной артерии, а также повышение насыщения крови кислородом, начинающееся на уровне правого желудочка и увеличивающееся в легочном стволе. Ангиокардиография позволяет судить о локализации дефекта, его размерах, а также исключить сопутствующую патологию. Синдром Эйзенменгера возникает в связи с физиологическими последствиями длительно существующего шунтирования крови слева направо, которое приводит к перегрузке правых отделов сердца и значительному, необратимому повышению лёгочного сосудистого сопротивления (ЛСС) и высокой лёгочной гипертензии, приводящей к развитию выраженной гипертрофии миокарда правого желудочка и изменению сброса крова теперь уже справа налево с развитием цианоза, гипоксии, сердечной недостаточности и эритроцитоза. Таким образом, для синдрома Эйзенменгера характерна следующая триада: большой дефект, тяжелая легочная гипертензия и длительный цианоз с последующим вовлечением нескольких органов. Основные клинико-диагностические характеристики открытого артериального протока (ОАП) и коарктации аорты (КоА).ОТКРЫТЫЙ АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК Открытый артериальный проток (ductus arteriosus, боталлов проток), соединяющий аорту и легочную артерию, — необходимая анатомическая структура в системе кровообращения плода, обеспечивающая эмбриональный тип кровообращения, переводя кровь из правого желудочка и легочной артерии в аорту. После рождения, с появлением легочного дыхания, проток облитерируется и превращается в артериальную связку. В норме процесс анатомического закрытия протока продолжается не более 2- 8 нед. Незаращение протока приводит к аномалии кровообращения. Порок был известен еще Галену во II веке, но первое описание принадлежит G. Aranzio (1564). Название порок получил по имени итальянского врача L. Botallo, описавшего клинический диагноз открытого артериального протока в 1849 г. У женщин порок обнаруживается чаще, чем у мужчин (3:1). Патологическая анатомия. Артериальный проток располагается в верхнем отделе переднего средостения, отходит от дуги аорты напротив левой подключичной артерии и идет в косом направлении кпереди и вниз, впадая в бифуркацию легочного ствола и частично в левую легочную артерию. Проток имеет форму цилиндра или усеченного конуса длиной 10- 25 мм и шириной до 20 мм, спереди покрыт листком париетальной плевры, у легочного конца— перикардом. Впереди протока проходят левый блуждающий и диафрагмальный нервы. В зависимости от формы протока существуют различные анатомические его типы: цилиндрический, воронкообразный, окончатый, аневризматический. При длительном существовании протока возникает его кальциноз, захватывающий и аорту. Ствол и ветви легочной артерии расширены. В мелких легочных артериях и артериолах по мере развития легочной гипертензии происходят характерные морфологические изменения — мышечно-фиброзное перерождение стенок и уменьшение их просвета. Гемодинамика. В период внутриутробного развития основное количество крови у плода из правого желудочка и легочного ствола поступает через артериальный проток в аорту. С первым вдохом легочное сопротивление снижается и поднимается давление в аорте, что способствует возникновению обратного сброса. При незаращении артериального протока вследствие разности давления между аортой и легочной артерией происходит сброс оксигенированной крови в легочную артерию и далее в легкие, затем через сосуды малого круга кровообращения она возвращается обратно в левую половину сердца и аорту, то есть увеличивается кровоток в малом круге кровообращения и гипертензия в системе легочной артерии. Кровенаполнение левого предсердия и левого желудочка увеличено. Величина артериовенозного сброса крови (клиническая тяжесть течения порока) зависит от диаметра протока, разницы показателей давления между аортой и легочной артерией и соотношения сосудистого сопротивления в малом и большом круге кровообращения. При малых размерах протока объем шунта небольшой и давление в легочной артерии остается нормальным. При большом диаметре протока значительное количество крови поступает в легочную артерию, затем в левые отделы, вызывая их объемную перегрузку. Кроме того, давление в аорте передается непосредственно через проток в легочную артерию, что способствует раннему развитию легочной гипертензии, при этом степень последней может быть достаточно высокой. Клиника и диагностика. Клиническая симптоматика и течение заболевания варьируют в зависимости от степени нарушения гемодинамики. При небольших и средних размерах протока течение порока длительно может быть бессимптомным, и порок обнаруживается случайно. В большинстве случаев в течение долгого времени больные не предъявляют жалоб; в фазе декомпенсации на первый план выступают одышка и сердцебиение. Обычно отмечается бледность кожных покровов. Появляющийся цианоз не является прямым следствием порока, а возникает только при значительном повышении давления в легочной артерии, обусловленном застоем в легких. Позднему цианозу, как правило, предшествует цианоз при нагрузке (увеличение потребления кислорода периферическими тканями). При большей выраженности шунтов у больных обнаруживаются следующие симптомы: • снижение толерантности к физической нагрузке, • быстрая утомляемость, одышка и сердцебиение при физической нагрузке, • отставание в физическом развитии, • при пальпации усиление верхушечного толчка, • пульсация в эпигастральной области за счет правого желудочка, • парастернальный сердечный горб, • пульс быстрый, высокий, • усиление II тона над легочной артерией, • «пляска каротид» при большом диаметре артериального протока, • сердечная недостаточность лево-правожелудочковая: • стойкая тахикардия, • тахипноэ, • увеличение печени и селезенки. Систолическое давление нормальное или слегка повышено, диастолическое — резко снижено, и при физической нагрузке может снижаться до нуля, что обусловливает типичное высокое пульсовое давление. Важным диагностическим признаком является шум над легочной артерией — грубый протяжный систолодиастолический «машинный шум», «шум поезда в тоннеле». Шум сопровождается систолодиастолическим или систолическим дрожанием («кошачье мурлыканье») в проекции основания сердца. Иногда этот шум оказывается единственным признаком открытого артериального протока. Шум начинается непосредственно после I тона, по мере повышения давления в аорте громкость шума увеличивается и достигает максимальной интенсивности в конце систолы (совпадает со II тоном), когда градиент давления между аортой и легочной артерией достигает максимальной величины. С началом диастолы давление в аорте начинает снижаться, интенсивность шума уменьшается, шум оканчивается в середине или во второй половине диастолы. Систолический компонент шума всегда длительнее и громче диастолического, с развитием легочной гипертензии он становится короче и может исчезнуть полностью. Следует помнить, что диастолический шум возникает, когда часть крови во время диастолы возвращается из легочной артерии через проток в аорту, с развитием легочной гипертензии диастолический компонент шума уменьшается, а затем вовсе исчезает. При выравнивании давления в большом и малом круге кровообращения, когда давление крови в легочной артерии становится выше, чем в аорте, направление кровотока через шунт изменяется, и порок становится практически «афоничным». ЭКГ при незначительной выраженности порока может быть без патологии. Обнаруживаемые изменения отражают тип и величину перегрузки сердца в зависимости от стадии нарушения гемодинамики. При выраженном пороке выявляется отклонение электрической оси вправо (при выраженной легочной гипертензии) или влево, признаки гипертрофии обоих желудочков, у некоторых больных регистрируется неполная блокада левой ножки пучка Гиса. На фонокардиограмме в типичных случаях над легочной артерией определяется ромбовидной формы систолодиастолический шум. На верхушке фиксируется систолический шум ромбовидной формы с пиком в середине систолы — шум относительной митральной недостаточности — и реже короткий мезодиастолический шум ромбовидной или веретенообразной формы, средней или малой амплитуды — шум относительного митрального стеноза. Во время вдоха систолический шум ослабевает или исчезает. При рентгенологическом исследовании отмечается усиление сосудистого рисунка, соответствующее величине артериовенозного сброса крови, расширение или выбухание ствола легочной артерии с увеличением диаметра долевых и сегментарных сосудов легкого (кардиотора-кальный индекс составляет 55- 60%) за счет вначале левого, а затем обоих желудочков и левого предсердия. С возрастом отмечается расширение восходящей части аорты. При отсутствии легочной гипертензии изменения на рентгенограмме могут отсутствовать. На эхокардиограмме специфических признаков нет, однако характерно увеличение полости левого желудочка и изменение отношения размера левого предсердия к диаметру аорты (в норме размер левого предсердия равен диаметру аорты или несколько меньше его). При незара-щении артериального протока отношение этих параметров может составить 1:2 и более. Как проявление объемной перегрузки левого желудочка отмечено увеличение скорости движения передней створки митрального клапана в период диастолы. Довольно часто удается визуализировать проток и определить ток крови через него при проведении допплеровского исследования. При контрастной эхокардиографии определяется заброс контрастного вещества из легочной артерии в аорту При катетеризации правых отделов сердца выявляется повышение давления в правом желудочке (около 45 мм рт. ст.) и в легочной артерии (до 100 мм рт. ст). При введении контрастного вещества в полость желудочка определяют его дальнейшее поступление не только в аорту, но и в систему легочной артерии. Наиболее достоверным признаком является проведение катетера из легочной артерии в аорту, когда он описывает своеобразную характерную кривую. Во время удаления катетера регистрируется кривая аортального, затем легочного давления. Открытый артериальный проток даже небольших размеров ведет к преждевременной смерти, что обусловлено снижением компенсаторных возможностей миокарда и сосудов малого круга кровообращения, присоединением различных осложнений (пневмония, легочная гипер-тензия, бактериальный эндартериит, сердечная недостаточность, разрыв аневризмы и др.) чаще в возрасте после 40 лет. При большом диаметре протока развивается типичная картина с цианозом и одышкой. При неосложненном течении средняя продолжительность жизни — 50-60 лет, хотя описаны единичные случаи, когда больные доживали до 70- 79 лет (диаметр протока у них не превышал 3 мм). КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ Порок представляет собой врожденное сегментарное сужение аорты, располагающееся в области ее перешейка, и является одним из са-мыхчастых — до 15% всех врожденных пороков сердца, у мужчин встречается в 2- 2,5 раза чаще, чем у женщин. Первое описание порока принадлежит J. Meckel (1750), термин предложен Mercier (1838). Патологическая анатомия. Коарктация чаще локализуется в области дуги аорты дистальнее места отхождения левой подключичной артерии вблизи от артериального протока или соответствующей ему связки. По анатомическим особенностям выделяются три варианта порока: 1) изолированная коарктация аорты; 2) коарктация в сочетании с открытым артериальным протоком: • постдуктальная (расположенная ниже отхождения открытого артериального протока), •юкстадуктальная (проток открывается на уровне сужения), •предуктальная (артериальный проток отходит ниже уровня коарктации); 3) коарктация аорты в сочетании с другими врожденными пороками сердца (дефектом межжелудочковой, межпредсердной перегородки стенозом аорты, аневризмой синуса Вальсальвы, транспозицией магистральных сосудов). В стенке аорты в области коарктации нарастает склеротический процесс, приводящий к утолщению интимы, ее значительным изменениям. Дистально от коарктации стенка истончается, просвет аорты расширяется, иногда аневризматически (вследствие воздействия турбулентного потока крови после прохода места сужения). Характерны склеротические изменения в сосудах верхней половины тела, усиленное развитие коллатералей, по которым кровь переходит из верхней части аорты в постстенотический ее участок, дистрофические изменения миокарда. Особенно значительно расширены подключичные артерии, ветви подмышечной артерии. Левый желудочек сердца значительно гипертрофирован, в том числе его мышечный и трабекулярный аппарат, что может вызвать сужение пути оттока.  Гемодинамика. Механическое препятствие на пути кровотока в аорте вызывает перегрузку левого желудочка и ведет к развитию двух режимов кровообращения: гипертонического (верхняя половина туловища) и гипотонического (брюшная полость, нижние конечности). Проксимальнее места сужения артериальное давление повышено, что сопровождается увеличением минутного объема крови и работы левого желудочка. Дистальнее препятствия артериальное давление (особенно пульсовое) снижено, кровоснабжение частично, а иногда и полностью осуществляется за счет коллатералей. При постдуктальной коарктации кровь из аорты под высоким давлением сбрасывается через открытый артериальный проток в легочную артерию, при этом может рано развиться легочная гипертензия. При предуктальном варианте направление сброса через артериальный проток будет определяться разницей давлений между легочной артерией и нисходящей аортой ниже места коарктации, сброс может быть артерио-венозным и веноартериальным. Последний объясняет дифференцированный цианоз (есть на ногах и нет на руках) как клинический признак предуктальной коарктации. Патогенез артериальной гипертензии при коарктации аорты сложен и до конца не ясен. Предполагается, что механическая обструкция, активация ренин-ангиотензиновой системы на фоне недостаточной перфузии почек и органические изменения в сосудистой стенке приводят к увеличению общего периферического сопротивления сосудов. Клиника и диагностика. Клиническая картина порока определяется возрастом, анатомическими изменениями, уровнем артериального давления. У детей старшего возраста и взрослых при отсутствии жалоб повышенное артериальное давление обнаруживают случайно. Отмечаются разнообразные жалобы: •головная боль, •головокружение, •носовые кровотечения, •повышенная утомляемость, •слабость и боль в ногах, •судороги мышц ног, •зябкость стоп. При осмотре обращает на себя внимание: •диспропорциональное развитие скелетных мышц: мышцы верхней половины гипертрофированы при относительной гипотрофии мышц таза и нижних конечностей, •кожа на ногах холодная, • повышенная пульсация при пальпации межреберных артерий (при наклоне вперед с опущенными руками), •усиленная пульсация сонных и подключичных артерий, •пульсация аорты в яремной ямке, •резкая пульсация артерий верхних конечностей, •пульсация в межлопаточном пространстве, •пульсация в подмышечной впадине, • резко ослаблена пульсация на бедренной артерии и сосудах нижних конечностей, • выраженная артериальная гипертензия (преимущественно систолическая до 220 мм рт. ст.), • небольшое пульсовое давление на ногах: систолическое артериальное давление на ногах на 50-60 мм рт. ст. ниже, чем на руках при нормальном диастолическом, • артериальное давление на нижних конечностях нередко снижено или вообще не определяется, • верхушечный толчок усилен, • границы сердечной тупости обычно расширены влево, аорта расширена, • кожа верхней половины тела теплая, нижней — более холодная, бледная. Данные аускультации неспецифичны, I тон приглушен, акцент II тона на аорте вследствие повышения артериального давления в начальном отделе аорты, систолический шум средней интенсивности во втором межреберье слева, хорошо проводится в межлопаточное пространство. На ЭКГ отклонение электрической оси влево, определяются признаки выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка. При фонокардиографическом исследовании на аорте регистрируются систолический шум и акцент II тона. Высокочастотные колебания систолического шума начинаются с небольшим интервалом после I тона. Шум имеет ромбовидную форму. Амплитуда колебаний II тона увеличена. Изредка регистрируется диастолический шум. При рентгенографическом исследовании в переднезадней проекции определяется увеличение левого желудочка, расширение восходящей аорты. Определяется узурация нижних краев ребер вследствие давления резко расширенных и извитых межреберных артерий. В переднем косом положении отчетливо выступает разность в диаметре восходящей и нисходящей частей аорты (тень аорты приобретает вид цифры «3»). Легочный рисунок обычно выражен, сосудистый пучок выбухает справа за счет расширения восходящей части аорты, левый контур его сглажен. Усилена пульсация левого желудочка, восходящей части аорты и плечеголовных сосудов. Эхокардиография помогает установить диагноз: визуализируются место сужения аорты, его диаметр и протяженность, а также соотношение с ветвями дуги аорты и открытым артериальным протоком. С помощью допплер-эхокардиографии можно определить систолический турбулентный поток и градиент давления в месте коарктации. При катетеризации аорты диагноз порока подтверждается при определении величины градиента систолического давления между восходящей и нисходящей аортой, месте сужения, выраженности аневризматических изменений аорты. В полости левого желудочка и аорте выявляется значительное повышение систолического давления. При предуктальном варианте катетер из легочной артерии беспрепятственно проходит через открытый артериальный проток в нисходящую аорту, где определяется снижение насыщения крови кислородом. Течение и прогноз. Коарктация аорты при отсутствии лечения характеризуется крайне неблагоприятным течением. Большинство больных умирают от прогрессирующей сердечной недостаточности, инфекционного эндокардита, иногда от разрыва аорты или ее аневризмы, инсульта. ТЕТРАДА ФАЛЛОТЕТРАДА ФАЛЛО Тетрада Фалло относится к наиболее распространенным «синим» порокам сердца, частота его составляет в старшем возрасте 12- 14% всех врожденных пороков сердца. В 1888 г. E.-L.A. Fallot впервые описал этот порок как самостоятельную нозологическую форму и дал его анатомическую характеристику. Патологическая анатомия. Основу порока составляет недоразвитие выходного отдела правого желудочка и смещение конусной перегородки кпереди и влево, что обусловливает стеноз выходного отдела правого желудочка, как правило, с нарушением развития фиброзного кольца легочного ствола, клапанного аппарата и очень часто ствола и ветвей. Нередко наблюдается двухстворчатый клапан легочной артерии. В комплекс тетрады Фалло входят четыре аномалии: 1) высокий дефект межжелудочковой перегородки, 2) декстрапозиция аорты (одновременное отхождение аорты от правого и левого желудочков сердца), 3) стеноз или атрезия легочной артерии, 4) гипертрофия правого желудочка. Характерно развитие коллатерального кровообращения в сосудах малого круга кровообращения, изменение сосудов легких, которые претерпевают значительную перестройку: некоторые сосуды склерозируются, облитерируются, в просвете иногда образуются многоствольные сосуды. Отмечают наличие тромбов в системе мелких разветвлений легочной артерии, полную окклюзию ряда сосудов легких с их реканализацией.  Гемодинамика. Нарушение гемодинамики определяется выраженностью стеноза легочной артерии и дефекта межжелудочковой перегородки. Сужение легочной артерии приводит к перегрузке правого желудочка давлением, кроме того, в большом круге кровообращения увеличен минутный объем крови, так как кровь в аорту поступает из обоих желудочков. Повышенный возврат крови к правому желудочку вызывает одновременно и перегрузку объемом. Нарушения гемодинамики приводят к выраженной гипертрофии правого желудочка. Сброс крови из левого желудочка в правый не имеет большого значения вследствие значительного увеличения давления в правом желудочке, поэтому градиент давления между обоими желудочками сердца оказывается незначительным. В случаях умеренного стеноза легочной артерии, когда сопротивление выбросу крови в легкие ниже, чем в аорту, сброс крови через дефект межжелудочковой перегородки происходит слева направо, и легочный кровоток оказывается увеличенным, что клинически проявляется так называемой бледной (ацианотичной) формой тетрады Фалло. По мере увеличения выраженности стеноза возникает перекрестный, а затем стабильный сброс крови справа налево (веноартериальный), что клинически обозначается переходом в цианотичную («синюю») форму порока. Клиника и диагностика. Клинические проявления зависят от степени сужения выходного отдела правого желудочка и легочной артерии и степени гипоксемии. Уже с раннего детства у больных отмечается диффузный цианоз (в аорту одновременно поступает кровь из правого и левого желудочков, происходит смешивание артериальной и венозной крови, что вызывает синюшность кожных покровов), полицитемия и сгущение крови. Могут возникать обильные легочные кровотечения. Наиболее характерным симптомом являются приступы одышки с появлением цианоза, которые возникают вследствие спазма мышц в выходном отделе правого желудочка, в результате чего кровь из него поступает в аорту, при этом увеличивается кислородное голодание и может наступить потеря сознания (гипоксическая кома). Приступ начинается внезапно, с усиления одышки, цианоза, возможны апноэ, судороги с последующим появлением гемипареза, может закончиться летально. Больные не в состоянии переносить физическую нагрузку, так как во время нее увеличивается сброс венозной крови, усиливается гипоксемия, что ведет к усугублению гипоксии тканей. Типичны одышка при небольшом напряжении, резкая слабость после нагрузки, головокружения, тахикардия, усиление цианоза. Наиболее частыми клиническими симптомами являются: • изменение формы ногтей («часовые стекла»), • деформация пальцев в виде барабанных палочек (как реакция на длительную гипоксемию), • отставание в физическом развитии, •дети предпочитают положение «на корточках», при котором создаются особенно благоприятные условия для кровообращения в легких (уменьшается объем венозного сброса крови в аорту), • судорожный синдром вследствие гипоксии мозга, • видимые слизистые оболочки и кожные покровы цианотичны, • артериальное давление обычно снижено, • пульсовое давление уменьшено, • перкуторно незначительное расширение правых границ сердца, • характерные аускультативные признаки:грубый «сухой» систолический шум во втором-третьем межреберье слева у грудины, • систолическое дрожание во втором-третьем межреберье, вызванное стенозом устья легочной артерии, • II тон над легочной артерией ослаблен. На ЭКГ выявляется значительное отклонение электрической оси вправо, определяются признаки выраженной гипертрофии правого желудочка и правого предсердия. Может регистрироваться нарушение проводимости по правой ножке пучка Гиса. На фонокардиограмме выявляется шум ромбовидной формы во втором-третьем межреберье слева у грудины, как правило, занимает всю систолу и убывает к ее концу, II тон раздвоен. Резко выраженный щелчок закрытия аортального клапана обусловливает значительное колебание амплитуды II тона и очень слабо выраженный, короткий по амплитуде второй «щелчок», передающийся с устья легочной артерии. На рентгенограмме в переднезадней проекции в большинстве случаев отмечается нерезкое выпячивание нижней части правого контура за счет гипертрофии правого желудочка. Аорта чаще смещена вправо, пищевод отклонен влево. В общем силуэт сердца кажется маленьким, но верхушка притуплена и приподнята над диафрагмой — форма сердца напоминает деревянный башмак. На левом контуре отсутствует дуга легочной артерии, поэтому контур в этом месте вогнут. Аортальный «клюв» не выделяется вследствие декстрапозиции аорты. Легочные поля повышенной прозрачности, в более поздних стадиях может быть усиление рисунка корней легких вследствие развившихся коллатералей. При эхокардиографическом исследовании хорошо выявляются все признаки порока, возможно непосредственное определение величины смещения аорты, дефекта межжелудочковой перегородки, степени легочного стеноза и гипертрофии правого желудочка. Наиболее характерными эхокардиографическими признаками являются: • разрыв между межжелудочковой перегородкой и передней стенкой аорты, • локализация аорты над межжелудочковой перегородкой, • расширение устья аорты, • гипертрофия правого желудочка, • клапанный и субклапанный стеноз легочной артерии, • гипоплазия кольца клапана легочной артерии, легочного ствола и проксимальных отделов легочных артерий, • заброс контрастного вещества из правого желудочка в выходной отдел левого желудочка и аорту, • при до гитлеровском исследовании турбулентный систолический поток в правый желудочек (шунт слева направо), возможен турбулентный поток в выходной отдел левого желудочка (шунт справа налево), •дополнительный турбулентный диастолический поток в случае функционирующего аортолегочного анастомоза в легочном стволе. • градиент давления между правым желудочком и легочной артерией. Катетеризация сердца и ангиокардиография являются наряду с ЭхоКГ одними из наиболее информативными методами диагностики тетрады Фалло. При катетеризации полостей обнаруживается значительное повышение давления в правом желудочке, равное системному градиенту давления между правым желудочком и легочной артерией. Характерным гемодинамическим признаком порока является одинаковое систолическое давление в правом желудочке и аорте, куда нередко удается провести катетер через дефект межжелудочковой перегородки. Давление в правом предсердии чаще нормальное, в легочной артерии умеренно снижено. При введении контрастного вещества в полость правого желудочка отмечается одновременное его поступление в легочную артерию и аорту. Определяется также дефект наполнения в инфундибулярной части правого желудочка или клапана легочной артерии, что позволяет определить степень ее стеноза. Течение и прогноз определяются степенью легочного стеноза. Средняя продолжительность жизни неоперированных больных около 12 лет, хотя у отдельных больных она может превышать 40 лет. Не менее 25% больных, не имеющих цианоза в первые недели жизни, приобретают синюшный цвет кожи спустя недели, месяцы или годы в связи с увеличением степени легочного стеноза. Прогрессирование гипоксемии, цианоза и полицитемии вызвано не только увеличением степени легочного стеноза, но также свидетельствует о нарастающем тромбозе легочных артериол и артерий с последующей постепенной редукцией легочного кровотока. Если больной достигает зрелого возраста, то в связи с полицитемией появляется опасность развития тромбозов сосудов головного мозга. Частым осложнением является присоединение инфекционного эндокардита. |