Философия. философия. Человека, его судьбы, призвания и предназначения является ключевой в русской философии

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

|

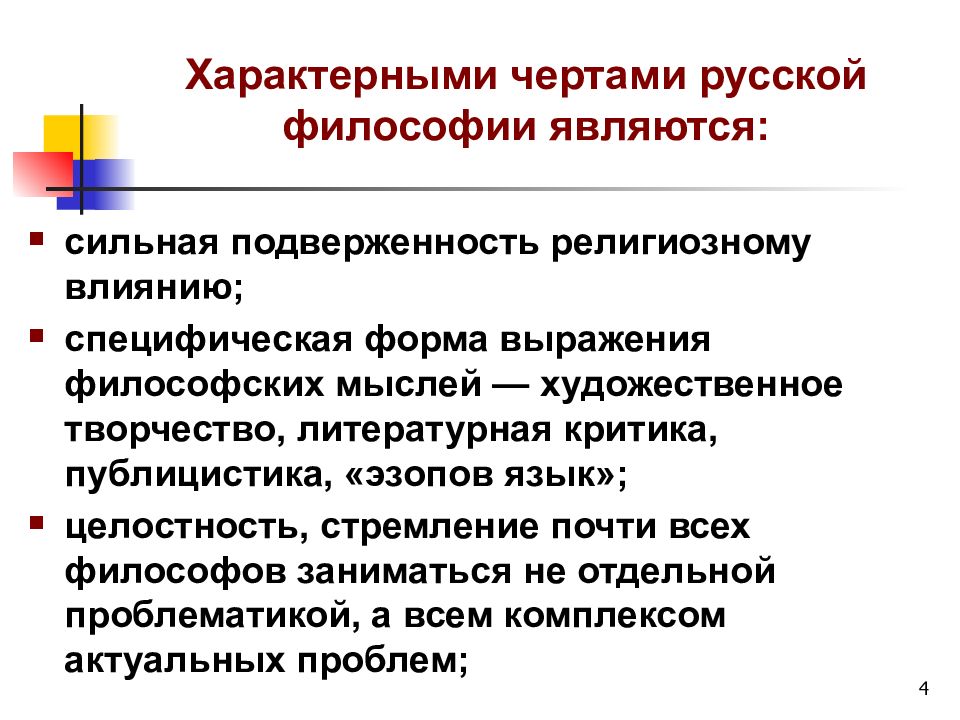

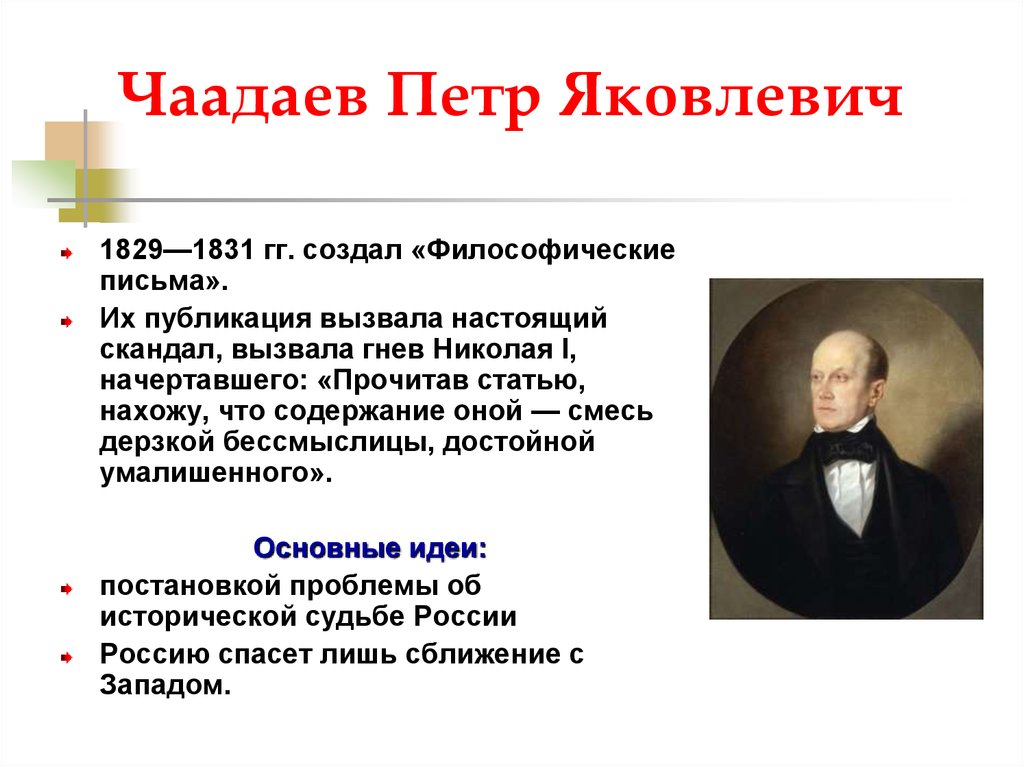

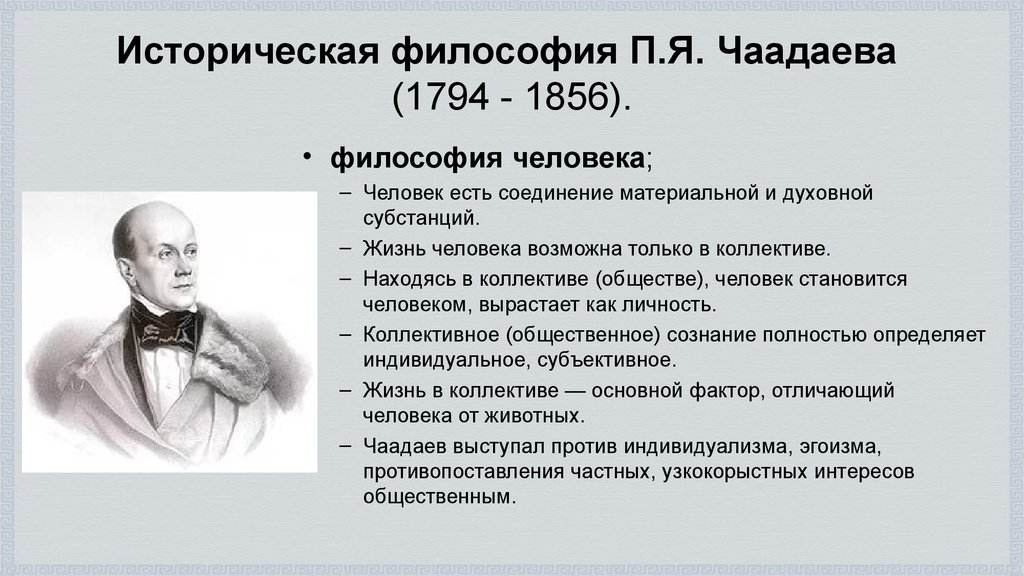

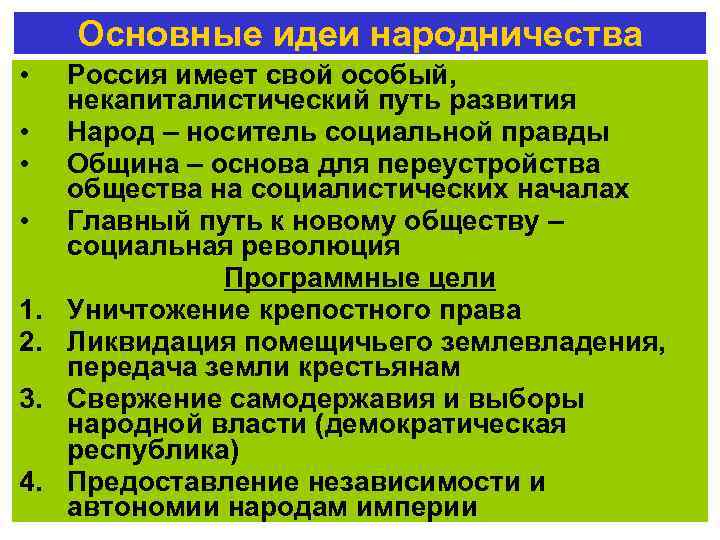

В своем развитии русская философия прошла ряд периодов, тесно связанных с исторической судьбой русского государства: 1 период. XI – XVII века. – Древняя и средневековая философия. 2 период. XVIII – первая четверть XIX вв. – Русское Просвещение. 3 период. Вторая четверть – конец XIX в. – Российский духовный Ренессанс. 4 период. 1917 – 1991гг. – Советский период русской философии. 5. период. С 1991г. – Постсоветский период русской философии. К отличительным особенностям, характеризующим проблематику русской философии, можно отнести концепцию мирового всеединства, русского космизма, русскую религиозную этику, русскую герменевтику, идею соборности и т.п. Основной вопрос русской философии — это вопрос об истине — смысле бытия человека, его космического и земного назначения.  Особенности формирования и развития русской философии в контексте своеобразия исторического пути России обусловили ряд ее характерных черт. 1) антропоцентризм. Тема человека, его судьбы, призвания и предназначения является ключевой в русской философии. 2) Нравственный аспект. Проблемы нравственности всегда составляли главное содержание русского философского мышления, что дало основание В.В. Зеньковскому говорить о панморализме русской философии. Следует заметить, что русские философы рассматривали нравственность не просто как особую сферу духовной жизни, то есть область идеального, но как особую реальность. Классическим примером в данном отношении является категория Добра в системе нравственной философии В.С. Соловьева, где Добро трактуется как некая онтологическая сущность, высшее основание, на которое опирается жизнь всего человечества. 3) Глубокий интерес к социальной проблематике. русская философия всегда развивалась в условиях острых социальных, политических, экономических процессов в России. Философские концепции русских религиозных мыслителей всегда были связаны с конкретной социально-политической ситуацией в стране. 4) Идея патриотизма. Тема Родины, судьбы России, ее места и предназначения в мировом сообществе является одной из центральных для русской философской мысли. 5) Религиозный характер. Религиозное направление в русской философии на протяжении всей истории ее развития было самым богатым и значительным в идейном отношении. 6) Синтез философского и литературно-художественного творчества. Художественная литература играла огромную роль в выражении философских идей в России, была сферой философских размышлений и закрепления философских традиций. В этом плане она достигла своих высот в ХIХ столетии в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, а имена Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого называются в ряду основоположников классической религиозной философии в России. Необходимо добавить, что в сокровищницу «золотого» века русской культуры вошло не только философское наследие великого русского мыслителя В.С. Соловьева, но и его поэтическое творчество, оказавшее огромное влияние на целое поколение поэтов. 7) Стремление к целостности, всеобщности. Русские мыслители рассматривают судьбу человека в ее неразрывной связи с обществом, с человечеством в целом, а человечество – как составляющую мирового целого, Вселенной. Наиболее яркое выражение эта тенденция нашла в философии всеединства В.С. Соловьева и его последователей, которая послужила естественным выражением идеалов и ценностей русской философии. 8) эта особенность стала основанием космического мироощущения русской философской мысли в целом и формирования своеобразного ее течения, получившего название «русский космизм». Задачей космологии является изучение мира как целого, поиск ответа на вопрос о месте человечества в мире. Материю Ломоносов определяет как «протяженное несопроницаемое, делимое на нечувствительные части»; «материя есть то, из чего состоит тело и от чего зависит его сущность». Действие и противодействие, притяжение и сила инерции, а также другие проявления тел целиком зависят от материи, а не от каких-либо сверхъестественных сил. Михаил Васильевич Ломоносов(1711 —1765) был выдающимся ученым-естествоиспытателем и мыслителем-материалистом, оставившим неизгладимый след в развитии естественнонаучной и философской мысли человечества. Ломоносов родился в семье рыбака-помора около Холмогор Архангельской губернии. В 1730 г. он пешком добрался до Москвы, где поступил в Славяно-греко-латинскую академию. В 1735 г. был направлен для продолжения образования в Петербургскую академию наук, а затем в Германию в Марбургский университет, где занимался механикой, физикой, химией, горным делом, металлургией и другими науками. В это же время он изучал труды античных мыслителей, Декарта, Лейбница, X. Вольфа и других философов. Вернувшись в 1741 г. в Россию, Ломоносов начал работать в Петербургской академии, где сделал ряд научных открытий мирового значения. Им были разработаны и предложены многие проекты по освоению богатств недр России, по развитию земледелия, промышленности, торговли, мореплавания. Ломоносов был создателем Московского университета. Будучи сторонником просвещенной монархии, Ломоносов вместе с тем осуждал отсталость крепостнической России, болел за судьбу Родины, хотел видеть ее в ряду передовых стран мира. Его проект «О размножении и сохранении российского народа», в котором он пытался оградить народ от произвола власть имущих, сурово осуждая невежество, праздность, паразитизм духовенства и т. п., проникнут прогрессивными, гуманистическими идеями. 18 век — это период, когда в России начинает возникать светская философия, появляются мыслители нерелигиозного толка, которые рассуждают о высоких материях. Можно выделить три основных направления мысли: 1️⃣ Вольтерьянство — Просвещение в России, получивший свое название благодаря основателю французского Просвещения — Вольтеру. У него есть некоторый негативный смысл: это грубое, научное осмысление действительности, немного вульгарное — когда мы все отвергаем. 2️⃣ Православный поиск — поиск Бога на всех уровнях. 3️⃣ Масонство — религиозно-философское течение, а также тайное общество. Его целью было преодоление религиозных предрассудков и достижение закрепления вечного и всеобщего права. 🔺 Эти три направления мысли противоположны друг другу: вольтерьянство противоречит православию и масонству, а православие противоположно и масонству, и вольтерьянству. Но вместе с тем между ними возникали и «союзы»: и масонство, и православие выступают против расколдовывания мира*, к которому стремилось Просвещение. *Расколдовывание мира — разрушение мира мифа, в котором все объясняется с помощью богов и потусторонних сил, и объяснение мира с помощью науки. Григорий Саввич Сковорода удивительная личность — его одновременно называют родоначальником русской религиозной философии и украинским Сократом. 🧳 Григорий Сковорода (1724–1794) родился в Киевской губернии Российской Империи. Вел жизнь странствующего философа-богослова и не был привязан к какому-либо университету. 💡 Он размышлял о морали, поиске истины, видимой и невидимой сущностях мира. Большинство своих философских сочинений Сковорода подобно Сократу написал в диалогической форме. Согласно Сковороде, все сущее состоит из трех миров: 🗣 «Первый есть всеобщий мир обитательный, где все рожденное обитает. Сей составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый — микрокосм, то есть мирик, мирок, или человек. Второй есть символический мир, иначе Библия». ⚰️ На могиле Григория Сковороды по его завещанию написано: «Мир ловил меня, но не поймал». ➡️ Философ считал, что все мирское, простые человеческие нужды и переживания пытаются захватить человека в свои сети, а он благодаря образу жизни странника и постоянному поиску смог избежать этого. 🗣 «Весь мир состоит из двоих натур: одна видимая, другая невидимая. Видимая называется тварь, а невидимая — Бог. Сия невидимая натура, или Бог, всю тварь проницает и содержит, везде и всегда был, есть и будет». Подумайте, что хотел сказать Григорий Сковорода этими словами? Поговорим о философских поисках Александра Николаевича Радищева (1749–1802), который известен прежде всего как писатель. 😭 Александр Радищев переживал настоящий экзистенциальный кризис — после публикации повести «Путешествие из Петербурга в Москву» он был приговорен к смертной казни, которая в последние секунды была заменена ссылкой. 💀 Радищев остро прочувствовал приближение смерти, свои размышления о ней он запечатлел в философском трактате «О человеке, его смертности и бессмертности», который он написал в ссылке: 🗣 «Желающему вникать в размышления о смертности и бессмертии человека, я бы нелицемерный подал совет стараться быть часто при одре умирающих своей или насильственною смертию. А тому, кто сам находился в преддверии вечности, имея полный и ненарушенный рассудок, тому в совет бы я дал в суждениях своих о смертности и бессмертии человека быть гораздо осторожным. Первый научиться бы мог познавать, что есть смерть; другой, бывши ее близок, мог бы рассуждения свои сопровождать внутренним своим чувствованием; ибо верьте, в касающемся до жизни и смерти, чувствование наше может быть безобманчивее разума». 😩 Это произведение — крик души человека эпохи Просвещения, времени, когда люди хотели верить в силу науки, которая все объяснит, докажет, что Бога и бессмертия души не существует. Трактат будто поделен на две части👇 1️⃣ Сначала Радищев объясняет, что человек — природное существо: он растет и умирает, как животные — эта идея полностью соответствовала духу Просвещения. 2️⃣ А после выражает все свои экзистенциальные переживания и утверждает, что бессмертие души все-таки существует. Представители философии России 9-13 век Можно выделить следующие четыре основных этапа русской философии: 1) Ранняя русская философия IX – XVIII веков, которая охватывает: а) период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Руси; б) философию периода татаро-монгольского ига, зарождения, становления и развития централизованного русского государства (Московской Руси и России); в) философию XVIII века; 2) Философия XIX века, в котораявключала в себя ряд направлений: декабристское, монархическое, западническое и славянофильское, революционно-демократическое, атеистическое, теологическое, философию космизма и др.; 3) Русская (и советская) философия XX векапредставленная, главным образом, философией марксизма-ленинизма, философией космизма, естественно-научной философией и философией «русского зарубежья». 4) Постсоветская российская философия (конец ХХ – начало ХХI века). Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Русиотносится к IX – XIII вв. Он соответствует эпохе от возникновения Древнерусского государства – Киевской Руси до времени феодальной раздробленности и монголо-татарского завоевания). Основными темами ранней русской философиибыли: моральные и нравственные ценности; объяснение христианства, попытки соединить его с язычеством; государство, право и природа. Среди наиболее ярких представителей философииуказанного периода выделяются: · Иларион (середина XI в.), который в основном произведении «Слове о Законе и Благодати», популяризировал и анализировал христианство, его роль в настоящем и будущем Руси; · Владимир Мономах (1053 – 1125), который в основном произведении «Поучение», своеобразном философском морально-нравственном кодексе, дает поучения потомкам, анализирует проблемы добра и зла, мужества, честности, стойкости, а также другие морально-нравственные вопросы); · Климент Смолятич (ум. после 1164), который в произведении «Послание пресвитеру Фоме», затрагивает философские проблемы разума и познания; · Филипп Пустынник (XI в.), который в произведении «Плач» затрагивает проблемы взаимоотношения души и тела, плотского (материального) и духовного (идеального). Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, становления и развития централизованного Русского государства(Московской Руси) как в истории, так и в философии приходится на XIII – XVII века. Главными темами, характерными для данного периода философии,являлись: сохранение русской духовности, христианство, борьба за освобождение, устройство государства, познание. Среди видных философов данного периода особенно выделяются: · Сергий Радонежский (XIV в.) – философ-богослов, основными идеалами которого были сила и могущество, универсальность и справедливость христианства; консолидация русского народа, свержение монголо-татарского ига; · Философий (XVI в.), который также занимался вопросами христианского богословия, отстаивал идею преемственности христианства («Москва – Третий Рим») по линии Рим – Константинополь – Москва; · Максимилиан Грек (1475 – 1556), который отстаивал морально-нравственные ценности, выступал за скромность, аскетизм, был идеологом монархии и царской власти, главными целями которых видел заботу о народе и справедливость; · Андрей Курбский (1528 – 1583), который был идеологом оппозиционной социально-политической философии, выступал за ограничение деспотизма царской власти, свободу, право, сословно-представительную монархию, вел заочную полемику с Иваном Грозным; · Нил Сорский (1433 – 1508) и Вассиан Патрикеев (1470 – после 1531), которые выступали за реформу Церкви, искоренение церковной праздности, парадности, приближения Церкви к народу, были идеологами так называемого движения «нестяжателей» (боролись против «иосифлян», т.е. сторонников сохранения прежних церковных устоев); · Аввакум (1620 – 1682) и Никон (1605 – 1681), которые также боролись за обновление Церкви, но в идеологическом смысле; Никон – за реформу обрядов и возвышение Церкви на уровень еще одного вида власти наряду с государственной, Аввакум – за сохранение старых обрядов; · Юрий Крижанич (1618 – 1683), который выступал против схоластики и ее распространения в русской теологии; во-первых, занимался вопросами гносеологии (познания); во-вторых, выдвинул рациональное и опытное (эмпирическое) познание; в качестве первопричины всего сущего видел Бога. РОССИЙСКОЕ ЗАПАДНИЧЕСТВО. П.Я. ЧААДАЕВ Одним из виднейших представителей русской философии первой половины XIX в. был Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856). В центре философии П.Я. Чаадаева стоят проблемы антропологии и философии истории; его учение – это богословие культуры именно потому, что он глубоко ощущал религиозную проблематику культуры. Его взгляд на общественные события как подчиненные религиозной и церковной истории стал отправным пунктом для социологии славянофилов, а его ориентация на культуру Западной Европы как образец для России была исходным рубежом для воззрений западников. В «Философических письмах» Чаадаев характеризует тяжелое положение русского народа и пытается ответить на вопрос о судьбе России, найти корни современной жизни в истории страны. Он считал самой печальной чертой русской цивилизации ее изолированность от общечеловеческого развития. Главные пороки русской жизни Чаадаев видел в самодержавии и крепостничестве – главных свидетельствах ее отсталости. Различием католичества и православия он объяснял неодинаковость западной и русской цивилизации. Россия, приняв византийское православие, замкнулась в своем религиозном обособлении в стороне от европейских принципов жизни. П.Я. Чаадаев отдавал предпочтение католицизму, считая, что в нем заложено некое объединяющее начало, которое сформировало западный мир, создало политический уклад, философию, науку, улучшило нравы. Подобно Шеллингу, Чаадаев видел одну из главных задач философии в решении проблемы единства мира и отстаивал идеалистический взгляд, принимавший за основу мира активное идеальное начало. П.Я. Чаадаев был одним из создателей русской историософии (философии истории). Характерной ее чертой является провиденциализм – истолкование исторического процесса как осуществления замысла Бога. По его мнению, сущность исторического процесса состоит не в физическом существовании, а в развитии духа. Движение мысли – вот подлинная история. Движущей силой общественного прогресса он считал нравственность, основанную на христианских идеалах и ценностях. В учении о человеке он также подчеркивал значение разума и нравственности. Из двух выделяемых им видов познания – опыта и непосредственного озарения – безусловное предпочтение отдавал последнему. Необходимо отметить, что «Философические письма» П.Я. Чаадаева оказали большое влияние на последующее развитие русской философии. К проблемам, поднятым П.Я. Чаадаевым, впоследствии не раз обращались российские философы.     |