Давыдов. Давыдов, Василий Иннокентьевич Материал из Википедии свободной энциклопедии

Скачать 0.51 Mb. Скачать 0.51 Mb.

|

|

Давыдов, Василий Иннокентьевич Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к навигацииПерейти к поиску В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Давыдов; Давыдов, Василий.

Василий Иннокентьевич Давыдов (20 декабря 1919 — 13 июня 1968) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).  Содержание 1Биография 2Награды 3Память 4Примечания 5Литература Биография[править | править код] Василий Давыдов родился 20 декабря 1919 года в селе Большой Улуй (ныне — Большеулуйский район Красноярского края) в семье крестьянина. В начале 1930-х годов родители были раскулачены[1]. В 1939 году он окончил Ачинское педагогическое училище, после чего работал учителем. В сентябре 1941 года Давыдов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил Сретенское военное пехотное училище. С марта 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен в феврале 1943 года. В 1943 году он окончил курсы усовершенствования командного состава. К апрелю 1945 года капитан Василий Давыдов командовал 1-м стрелковым батальоном 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина[2]. В ночь с 28 на 29 апреля 1945 года батальон Давыдова переправился через Шпрее и захватил здание Министерства внутренних дел нацистской Германии. 30 апреля 1945 года во главе группы разведчиков, действуя вместе с батальонами капитана Неустроева и старшего лейтенанта Самсонова, Давыдов принял активное участие в штурме рейхстага и водружении над ним Красного флага. За девять дней боёв в Берлине батальон Давыдова уничтожил большое количество солдат и офицеров противника, более шестисот взял в плен[2]. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года за «умелое руководство батальоном, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» капитан Василий Давыдов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 9040[2]. Служил в штабе ГСОВГ. В 1947 году Давыдов окончил офицерскую школу штабной службы. В 1949 году в звании майора он был уволен в запас. С 1950 года работал в Тюмени, в 1955—1956 годах жил на Ямале, в п. Сюнай-Сале, работал в рыболовецком совхозе им. Сталина. В 1965 году переехал в Норильск. Умер в Ачинске 13 июня 1968 года. Был похоронен на старом кладбище Норильска, но в день 30-летия Победы вместе с Героями Советского Союза Дмитрием Ковальчуком и Семёном Уганиным перезахоронен на новом кладбище Голиково в Норильске[2]. . Награды[править | править код] Был награждён орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда"[3], орденами Красного Знамени (08.1944)[4] и Отечественной войны 2-й степени(06.1944)[5], рядом медалей[2][6]. Память[править | править код] В честь Давыдова был назван один из совхозов и улица в селе Тюхтет[2].В 2016 г. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ямальская школа-интернат», село Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, присвоено имя Василия Иннокентьевича Давыдова Давыдов Василий Иннокентьевич Василий Иннокентьевич Давыдов штурмовал здание рейхстага в Берлине и вместе с другими командирами батальонов водрузил над ним красный флаг.  Командир 1-го стрелкового батальона 674-го стрелкового полка 150-й Идрицкой ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, капитан. Герой Советского Союза (1946). Родился 20 декабря 1919 г. в селе Большой Улуй ныне Большеулуйского района Красноярского края. Скончался 13 июня 1968 г., похоронен в Норильске. Василий Иннокентьевич Давыдов в 1939 г. окончил Ачинское педагогическое училище. Работал учителем Поваренкинской школы Тюхтетского района. В 1942 г. окончил Сретенское военное пехотное училище, в действующей армии — с марта 1942 г. В 1943 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава. Командир батальона 674-го стрелкового полка капитан Давыдов в ночь на 29 апреля 1945 г. вместе с батальоном форсировал реку Шпрее и в Берлине штурмовал здание министерства внутренних дел — «дом Гиммлера». 30 апреля 1945 г. две стрелковые роты 674-го стрелкового полка и группа разведчиков под командованием капитана Давыдова В. И. вместе с батальонами капитана С. А. Неустроева (756-й стрелковый полк) и старшего лейтенанта К. Я. Самсонова (380-й стрелковый полк) ворвались в здание рейхстага и водрузили красный флаг над ним. За девять дней боев батальон капитана Давыдова уничтожил много фашистских солдат и офицеров, более 600 захватил в плен. Связанные материалы 8 мая 1946 г. капитану Давыдову Василию Иннокентьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза за умелое руководство батальоном, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1947 г. Василий Иннокентьевич окончил офицерскую школу штабной службы. С 1949 г. майор Давыдов — в запасе. Жил и работал в Тюмени. Скончался 13 июня 1968 г., был похоронен в Норильске на старом кладбище по улице Нансена. 9 мая 1975 г. перезахоронен на новом кладбище «Голиково» вместе с другими Героями Советского Союза — Дмитирием Ковальчуком и Семеном Унганиным. На могиле установлен общий памятник трем героям. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и медалями. Улица села Тюхтет Тюхтетского района носит имя Василия Иннокентьевича Давыдова. Кроме того, имя Героя носил один из совхозов Тюхтетского района. В Тюмени на фасаде дома № 3 по улице Первомайской, в котором жил В. И. Давыдов, установлена мемориальная доска. ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Родился 20 декабря 1919 года в селе Большой Улуй Большеулуйского района Красноярского края. Из крестьян. Русский. Член ВЛКСМ. В 1939 году окончил Ачинское педучилище, работал учителем Поваренкинской начальной школы Тюхтетского района. В сентябре 1941 году призван в Красную Армию Тюхтетским РВК. Окончил Сретенское военное пехотное училище. В действующей армии с марта 1942 года В сорок третьем окончил курсы усовершенствования офицерского состава. Капитан, командир батальона 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии (3 Ударная Армия, 1-й Белорусский фронт). Отличился со своим батальоном при штурме Берлина и взятии Рейхстага. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.05.46 года. После войны окончил офицерскую школу штабной службы. С 1949 года — майор запаса. Жил и работал в Тюмени, Норильске. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями. В июне 1968 года умер. Похоронен в г. Норильске. Именем Героя названы совхоз, улица в с. Тюхтет. Пестрым калейдоскопом проносятся они в сознании Давыдова Василия Иннокеньтьевича. Из каналов памяти прожитого всплывало то босоногое детство, полное ощущением свежести и смутных надежд, то годы юности, годы острых классовых столкновений в таежном Причулымье, то годы коллективизации, время основания коллективных хозяйств, то грозные годы Великой Отечественной войны, которую прошел он от начала и до конца, от лейтенанта до майора. Есть что вспомнить Василию Иннокентьевичу. Прожита интересная, порой полная драматизма жизнь. Первые послереволюционные годы, село Большой Улуй, отцовский дом с нехитрой утварью полукрестьянина – полупромысловика на берегу тихой таежной речушки. Размеренная, как течение её воды, жизнь большеулуйцев, полная забот о хлебе насущном. Сызмальства таежники приучали детишек своих к труду, к умению преодолевать превратности жизненных невзгод. И Василий в меру сил своих помогал родителям: и на пашне с отцом хлопотал, и сено заготавливал, и в ночное со сверстниками лошадей водил. Все это было. Было да прошло. Остались лишь в памяти репрессия семьи дважды и, как результат – судьба отца. Василию не было и двенадцати, когда их семья вместе со всеми раскулаченными спецпереселенцами из Большого Улуя, в сопровождении конвоя, после долгих мытарств по бездорожью, в 1931 году прибыла в поселок Чиндат Тюхтетского района. Первую зиму перезимовали в землянках, а весной приступили к строительству хат. В 1932 году вместе со всей деревенской детворой пошел в школу, только что построенную. Учился, помогал по хозяйству, а летом вместе со взрослыми работал в колхозе. 1937 год – период больших репрессий, начались аресты сельчан. Чувство страха пришло в каждый дом. Беда в дом Давыдовых пришла внезапно, 27 октября 1937 года был арестован дядя Михаил Титович – председатель сельхозартели «Пробуждение севера», обвинен по статье 58 КРА. Через четыре месяца, 12 февраля 1938 года, на глазах у всех домашних – обыск, оскорбления, унижения и необоснованный арест самого дорогого человека – отца Василия Иннокентия Титовича, обвиненного по статье 58 АРО. Во все инстанции законодательной власти писал Василий ходатайства о пересмотре дела. Ответ был один: «Осужден без права переписки». Для семьи на будущее – клеймо семья «врага народа», сын «врага народа». Трудно было разобраться юноше в этом. Чувство страха, неопределенности и беспокойства не покидало Василия. Беспокойства за семью, за мать, как все это вынесет она. Больше всего пугала неизвестность о судьбе отца. Мысленно он много раз задавал себе вопрос: «За что?», «Почему?», «Что делать?», «Как жить дальше?». А дальше, в 1938 году, в составе первого выпуска успешно окончил Чульскую школу, затем Ачинское педучилище в 1939-м и приступил к работе учителем Поваренкинской школе. В сорок первом был призван в Красную Армию. Стал отважным воином сибиряк! А как же могло быть иначе? Ушел воевать, наскоро погуляв с немногими оставшимися одногодками-товарищами. Пел удалые и унылые русские песни, плясал. Целовал крепко жену-медсестру и ребенка. Попрощался с отчимом и мамой. Много еще было встреч и прощаний с дорогими сердцу людьми… И стал Василий другим человеком на фронте – бесстрашным, решительным, умножающим честь Отечества своего, любимой Родины. Василий Иннокентьевич вырос от командира стрелковой роты до майора комбата 674 полка. Прошел он дорогами войны долгий и суровый путь от Псковщины до Берлина сусальских лесов. В мельчайших подробностях он помнит бой с фашистами за высоту 228,4 метра.

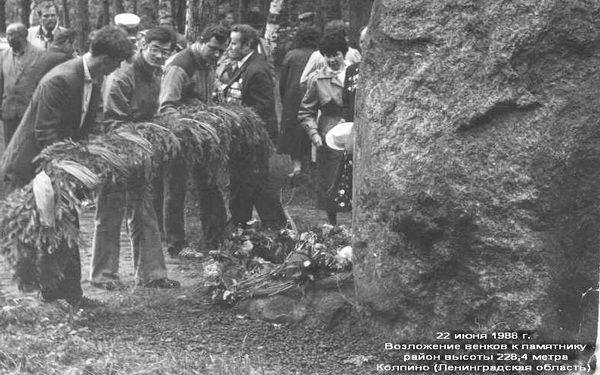

Атака началась ранним утром. С артиллерийской подготовки затем над немецкими траншеями пронеслись советские бомбардировщики, над головами изготовившихся к атаке солдат с воем пронеслись сигары реактивных залпов «катюш». Казалось, что после такого смертоносного огня в немецких траншеях ничего не осталось в живых. Но далеко не все огневые точки были уничтожены. Командир взвода Василий Иннокентьевич первым выскочил из траншеи с криком «Вперед, за мной!», как на тактическом учении, повел солдат в бой. До подножия высоты оставалось совсем немного, нужно было преодолеть небольшой ручей, но тут наступающих встретил плотный шквальный огонь противника. Как скошенные падали передние ряды. Оглушенный стрельбой, Василий продолжал бежать, пока не упал в воронку от разорвавшейся бомбы. Оглядевшись, увидел, что не только остатки его взвода лежат под огнем противника, лежит вся цепь наступающих. Оставшиеся в живых ползком добрались до своих траншей. Вот когда ему стало страшно. Он по-настоящему понял, что такое война. Но приказ есть приказ – высоту нужно взять. Вторая атака оказалась более усиленной, хотя не обошлось без потерь, больших потерь. В этой атаке Василий получил легкое ранение. Забегая вперед скажем: после войны, ежегодно солдаты его полка, оставшиеся в живых, а также и дети, и внуки погибших, 22 июня приезжают сюда, чтят тех, кто отдал свои жизни во имя Отчизны при взятии высоты 228,4 метра. На заключительном этапе войны 674 батальон принимал участие в ликвидации Восточно-Померанской группировки немцев. …6 марта 1945 года при выходе 674-го стрелкового полка к устью реки Одер у самого Балтийского моря противник оказал яростное сопротивление, защищая переправу с восточного берега пролива Дивенов – населенный пункт Цеббин. Укрепившиеся здесь немецкие морские пехотинцы встретили наступавшие батальоны густой завесой автоматно-пулеметного артиллерийского и минометного огня. Первыми в сражение вступили артиллеристы. На прямую наводку встали полковая батарея и 45-мм. противотанковые пушки офицеров Д.А. Романовского, С.С. Сагибова и В.С. Устюгова. Искусно маневрируя, чтобы не задеть своих, расчеты подразделений офицеров Шмонина, Черниченко, Устюгова прямой наводкой выводили из строя одну за другой противотанковые пушки врага, ломая его оборонительную сеть на подступах к переправе. Мощный огневой налет артиллерии поднял в последнюю, третью, атаку все батальоны, передовые цепи которых ворвались на восточную окраину Цеббина. Сопровождая стрелковые подразделения огнем и колесами, противотанковые подразделения уничтожили несколько танков, укрывавшихся в домах, в дотах, и дзотах. Солдатам и сержантам батальона Давыдова удалось вновь отличиться, но уже стрельбой по надводным целям. Пытаясь помочь своему гарнизону с моря, немцы выслали к Цеббину бронекатера с морским десантом на баржу. Орудийные расчеты батареи лейтенантов Д. Романовского, С. Сагибова, В. Устюгова встретили их бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. Самому крупному военному катеру, перевозившему солдат с восточного берега Одера на западный и далее к кораблям-сухогрузам, стоявшим на рейде далеко в море, взвод Василия Устюгова нанес неисправимые повреждения точными попаданиями в борт бронебойными. А по палубе осколочными снарядами, вражеский десант был сметен, судно загорелось и через четверть часа пошло ко дну. 9 марта после упорных боев, продолжавшихся в течение двух суток, 674 полк сломил сопротивление врага, овладел Цеббином. Вклад в победу над врагом молодого коллектива батальонных противотанкистов был весомым. За успешное выполнение боевой задачи и проявленное мастерствоведения огня по морской цели все солдаты и младшие командиры взвода были награждены орденами «Славы» или медалями «За отвагу». Капитан Давыдов был удостоен орденом Отечественной войны II степени. Вручая награды личному составу взвода, командир дивизии генерал В.М. Шатилов подчеркнул, что по существу в течение неполного месяца напряженнейших сражений батальона в составе 674-го стрелкового полка по разгрому шнайдемюльской группировки, а также расчлененных и рассеянных по лесам Померании эсэсовских подразделений немцев боевые расчеты взвода ПТО закончили свое сколачивание и приобрели необходимые бойцовские качества артиллеристов-противотанкистов полкового звена. Весна в Германии вошла в силу. Из леса выглядывали фиолетовые анютины глазки. Стояли кучеряво-зеленые грабы и почитаемые в этой стране дубы. Млели в белом убранстве бесчисленные сады по деревням, поселкам и на обочинах дорог. В синем-пресинем небе на северо-восток, на запад летели птицы, их обгоняли наши знаменитые «Илы». Все пути забиты техникой, людьми, автомашинами. В тыл, кто на чем, движутся ошалелые толпы гражданских, люди всех наций, освобожденные от фашистского рабства. Светит солнце. Весна воцарилась повсюду, она веселит сердце солдата и офицера – идет последнее наступление… На обочинах дорог призывы: – Дойдем до Берлина! С именем великого Сталина – вперед на Берлин! С честью выполним приказ Родины! По рукам бойцов переходят листовки и призывы с грифом «Прочти и передай дальше!», зовущие в бой. По этим путям торила дорогу 3 Ударная Армия, отвоевывая в тяжелых сражениях трудные километры. Для эффективной обороны Берлин разбит на восемь секторов. Центр – в девятом, особом. По всему городу на улицах выстроены завалы и противотанковые заграждения, установлены железобетонные киоски – их защищают верные гитлеровские части партайгеноссе – фанатики, юнцы из «гитлеровской» молодежи. Любые площадь, переулок, мост, ров входили в схему обороны, как составные элементы. Со стен домов, заборов, огораживающих разбомбленные жилые массивы, бомбоубежищ крупные белые буквы призывали: «Берлин останется немецким! Мы принадлежим себе! Капитуляции – нет! Смерть или Сибирь!». Гитлеровцы готовили народ сражаться «до последнего немца». Многих пугала ответственность за прошлое и страшило будущее. Но, несмотря на упорное сопротивление, советские солдаты прошли через все преграды и линии обороны, преодолевая их с русской смекалкой, и там, где не ожидал враг, решительно атакуя.

Бои не прекращались ни на минуту. Каждый дом, занятый фашистами, изрыгал огонь автоматов, минометов, пушек. Особенно ожесточенные схватки были в районе Моабитской тюрьмы, но и она взята штурмом бойцами Давыдова. В полдень 28 апреля 1945 года батальоны Давыдова, Неустроева и Самсонова вышли к реке Шпрее, делившей Берлин на две части. За рекою виден был в дыму разрывов купол рейхстага. После небольшой перегруппировки решено было прорваться к канцелярии Гиммера через усиленно обороняемый мост Мольтке. После штурма моста фашисты не выдержали натиска и отошли. Батальон капитана Давыдова оказался на другом берегу Шпрее. До рейхстага оставалось несколько сот метров, но перед наступающими подразделениями стало на пути здание Министерства внутренних дел. Надо было его взять. К утру 30 апреля батальоны 674 и 756 стрелковых полков выбили фашистов из здания «ведомства Гиммера» – МВД и закрепилось в нем. Последняя передышка перед штурмом. Давыдов оглядел бойцов первого батальона. Задумался. Далеко ушли они от его родных мест… Как-то сейчас дела в селе Усть-Чульске? Там, в таежном Тюхтетском районе Красноярского края. Сейчас там весна начинается, как и здесь. Он вспомнил громадные буквы на выщербленных осколками и пулями стенах берлинских домов: «Смерть или Сибирь!». Глупо! Для него Сибирь было родиной и жизнью. Но за это еще надо бороться. Наступил рассвет. Несмотря на дым, копоть, непрекращающуюся пулеметно-автоматную стрельбу, день обещал быть солнечным. Капитан Давыдов оборудовал свой наблюдательный пункт в полуподвальном этаже здания. Подходы к рейхстагу и сама его темно-серая громада уже хорошо просматривались. А если глянуть с третьего этажа, то отчетливо вырисовывалась черная плоская крыша с угловатыми башнями, огромным стеклянным куполом посередине. Из множества бурых бойниц, заложенных кирпичом, вырываются вспышки выстрелов. На площади, возле здания, стоят танки и орудия. А из-за реки Шпрее продолжают подтягиваться советские войска и техника, готовясь к решительному последнему штурму. К командному пункту Давыдова пробиралась группа военных корреспондентов, среди них В. Субботин, сотрудник дивизионной газеты «Авангард». Вот что он писал в своем очерке «За рекой – Рейхстаг»: «К Рейхстагу я летел, точно на крыльях. Грохоча сапогами по железобетону, миновал мост, пробитый тяжелым снарядом. Перемахнул развороченную кирпичную стенку и круто повернул к дому Гиммлера. Наконец достиг подвала, где оборудован наблюдательный пункт комбата капитана Давыдова. Заметив меня, Давыдов оторвался от стереотрубы, приветливо улыбнулся: – Вот и корреспонденты пришли брать рейхстаг. Дым перехватывает дыхание, режет глаза. Лишь слышно, как снаружи секут пули да грохочут снаряды. Давыдов, махнув рукой, позвал связного: – Журавлев, за мной! Они бегут наверх. Я следом. С третьего этажа обзор лучше. Отчетливо вырисовывается громада задымленного здания... – Конечно же, это Рейхстаг. Еще в школе видел его в учебнике истории, словно бы самого себя убеждает капитан. Журавлев наклонился ко мне, пояснил, кивнув на Давыдова: «Учитель из Красноярского края. В сельской школе работал. В Чите на офицера учился, до комбата дорос». Помолчав секунду-другую, заключил: «В каких только переплетах ни побывал, весь изранен, а сам, видите, какой непоседа. Теперь, когда вот оно, «гитлеровское логово», первым поведет батальон в атаку». Мы снова спустились в подвал. Здесь час от часу становилось теснее. Пришли батальоны Неустроева, Логвиненко, Клименкова... С ними корреспонденты Б. Горбатов, М. Мержанов и другие... Между тем лейтенант Рахимжан Кошкарбаев подошел к капитану: – Товарищ командир, разрешите нам первыми пробиться к Рейхстагу. Мы должны водрузить флаг своего батальона. Комбат, оторвавшись от трубы, с улыбкой посмотрел на лейтенанта и стоявших в отдалении бойцов Булатова, Быкова и других:

– Что ж, добро, действуйте, – и разведчики начали действовать. Из воспоминаний Героя Советского Союза П. Греченкова: «Алый флаг, укрепленный на выступе Рейхстага разведчиками батальона капитана Давыдова, придавал нам новые силы. Как они ухитрились прорваться к фашистскому логову, до сих пор не могу понять. Было ясно одно, если несколько смельчаков сумели преодолеть оставшиеся метры, то и мы сумеем...». После тридцатиминутной мощной артиллерийской подготовки, во время которой тысячи орудий, минометов и «катюш» обрушили смертоносный огонь по Королевской площади, рейхстагу, Тиргартен-парку, была дана команда: «Штурм». Из подвала дома Гиммлера на еще не остывшую дымящуюся площадь хлынули густые цепи бойцов в направлении широкого рва. Но фашисты не пасовали. Из Тиргартена, от Бранденбургских ворот – на Королевскую площадь, на подходы к ней низвергали убийственный шквал пуль и осколков, заставив залечь наступающие роты перед рвом. Но лежать долго было нельзя: под таким ливнем огня с земли может не встать никто… В это время к Давыдову подполз связной из второй роты, раньше других достигший рва на Кенигплац: – Товарищ комбат, мы уже за рвом, – доложил боец. – Перелезли его по трубам да мостикам. Рейхстаг рядом, да огонь шибко силен. Ребята просили нашего огонька. Капитан связался с командиром полка Плеходановым: «Залегли все роты. Прошу прикрыть правый фланг». – Поднимайте людей! Спешите, – ответили ему, – вводим в бой батальон Логвиненко. Огонек будет! Только ахнула наша артподдержка, как рота лейтенанта Грещекова, та, что просила огня, устремилась к правой стороне рейхстага. Было 14-20 дня. Рота старшего сержанта Сьянова, несшая знамя, которое было в руках сержанта Егорова и младшего сержанта Кантария, наступала на главный вход. После полудня рота Греченкова ворвалась в здание рейхстага. Одновременно с грещенковцами с главного входа в рейхстаг ворвались бойцы батальона Неустроева. Лейтенант доложил об этом капитану Давыдову. От него последовало: «Молодцы, закрепляйтесь!» Вскоре прервалась радиосвязь. В 17-30 вокруг рейхстага вскипел огневой вал. Свыше ста орудий и «катюш» ударили по Королевской площади, создавая «огневой воротник», который разгорелся с новой силой, помогая уцелевшим воинам батальона Давыдова. Отличился лейтенант Кошкарбаев, водрузивший полковый красный стяг на втором этаже. К вечеру оба батальона очистили второй этаж от врагов… Похудевшее, скуластое лицо Давыдова спокойно, глаза – воспаленные от бессонницы. Он ставит задачи баском, порой взмахивая большими кулаками. Сам крупный, лицо энергичное, мужественное. Вечерело, но накал схватки не ослабевал. В глухих комнатах отравленных дымом разрывов, воздух застревал в горле. Борьба шла повсюду: и на ступеньках, и на лестницах, и в комнатах, куда через узкие бойницы в окнах, заложенных красным кирпичом, чуть-чуть проникал свет. Группы приходили на помощь своим, пробираясь на ощупь, прислушиваясь к звукам и крикам. А снаружи не умолкала орудийная канонада. Часы отсчитывали минуты. Давыдов с корреспондентами несколько раз поднимались на второй-третий этажи, до боли в глазах всматривались в мрачно-серое, подернутое дымкой здание. – Флаг! Смотрите, флаг уже не на колонне, а в проеме окна третьего этажа, – радостно закричал Давыдов. – Молодцы Кошкарбаев и Булатов. «Первый алый стяг, что был на колонне рейхстага, теперь на третьем этаже, водрузили бойцы батальона сибиряка капитана Давыдова», – торопливо заносили в блокноты корреспонденты. А вокруг по этажам гремело «Ура!» То, о чем мечтали солдаты и офицеры в течение четырех лет, свершилось. Натиск наших бойцов нарастал. Василий Иннокентьевич решил перенести свой наблюдательный пункт ближе к рейхстагу. – Мы с Вами, капитан, – сказал Б. Горбатов. – Только скорее, товарищ подполковник. Где перебежками, где ползком, преодолев линию траншей, Давыдов и его товарищи достигли канала. До рейхстага было совсем недалеко. Рассеявшиеся клочья дыма на какое-то мгновение обнажили громаду колокола и темно-бурую стену с битыми стеклами окон. А флаг давыдовцев ярким пламенем уже трепетал в одном из проемов четвертого этажа. «Скоро будет на крыше и знамя Победы», – крикнул Журавлев, бросаясь вслед за комбатом внутрь помещения. Горбатов и Шатилов вернулись. Борис Александрович спешил передать материал в «Правду», а Шатилов – в экстренный выпуск дивизионки. Командир полка подполковник Плеходанов обеспечивал связь со всеми подразделениями, которые сражались в рейхстаге. «Что нового, товарищ подполковник?» – время от времени его атаковывали корреспонденты. Давыдов захватил крыло депутатского входа. Ребята держатся молодцами и продвигаются вперед. В разговор вмешался замполит майор: «Получше напишите о героях взятия рейхстага. Особо отметьте Давыдова. Учитель, а как будто всю жизнь учился воевать». Бой шел уже несколько часов. Гитлеровцы запросили переговоры. Это была лишь только уловка, чтобы сбить наступательный порыв наших воинов. Не вышло. Снова на командном пункте Плеходанова зазвонил телефон: «Знамя Победы на куполе рейхстага, – сообщил собравшимся комполка, – водрузили Егоров и Кантария». Из воспоминаний В.Е. Субботина: «Знамя Победы на куполе рейхстага. С третьего этажа «дома Гиммлера» отчетливо вижу красные флаги. Сколько их – на башнях, на стенах, на руинах и деревьях! Каждый хотел отметить Первомай личной победой. Но первый алый стяг Страны Советов пронесли к фашистскому логову – рейхстагу разведчики батальона майора В.И. Давыдова». Весь день 1 мая в рейхстаге продолжались бои, но осознав бессмысленность сопротивления, на рассвете 2 мая гитлеровцы сложили оружие. Были взяты в плен 1200 солдат и офицеров, два генерала. После полудня второго мая в одном из помещений солдаты, офицеры, корреспонденты поздравляли друг друга с Победой. В центре внимания был майор Давыдов. Затем вышли все на площадь. Василий Иннокентьевич просто сказал: – Друзья, у меня сегодня тройная радость. Рейхстаг взят, мне присвоено звание майора, а завтра я именинник, исполняется ровно 25... – Ура! – комбата подхватили десятки рук и подбросили вверх. А потом кто-то из солдат предложил: – Товарищ майор, просим Вас первым поставить свою подпись... И комбат на серой, закопченной стене рейхстага вывел «В. Давыдов». А затем одна за другой стали ложиться подписи солдат и офицеров. За каждой солдатской надписью и подписью были биографии, трудные военные дороги, судьбы друзей и однополчан, не дошедших до Берлина. У матери героя, Евдокии Герасимовны, хранился майский номер армейской газеты «Фронтовик» с портретом сына. В газете рассказывается: «Великая дорога войны привела комбата майора Давыдова в Берлин. В здании германского рейхстага заняли свой боевой поход бесстрашный офицер и его бойцы. Тут был отвержен враг, и над Берлином взвилось знамя Победы. В рейхстаге отпраздновал День Победы батальон Давыдова. Родина по достоинству оценила подвиг своих героев. «Товарищу Давыдову Василию Иннокентьевичу, за геройский подвиг – водружение знамени Победы над рейхстагом в Берлине – Президиум Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года присвоил звание Героя Советского Союза». Конкретно о его боевых делах и подвигах говорит аннотация его наградного удостоверения и отзывы однополчан: «17 апреля 1945 года командир батальона 647-го полка 150-й стрелковой Идринской ордена Кутузова II степени дивизии капитан Давыдов во главе своего батальона, ломая ожесточенное сопротивление врага, вышел к каналу Фридландерштром. Обстановка требовала быстрых, умелых и энергичных действий. Давыдов лично руководил переправой. Благодаря отличной выучке личного состава, самоотверженным действиям бойцов и офицеров, несколько штурмовых взводов на подручных средствах под ураганным огнем достигли противоположного берега канала и ворвались в траншею противника. В результате действий штурмовых групп батальона В. В. Давыдова и соседнего батальона был захвачен крупный узел обороны Куненсдорф, подготовленный немцами к длительной осаде. В ночь на 29 апреля, ведя ожесточенные бои буквально за каждый метр, Давыдов форсировал реку Шпрее и 30 апреля к 5.00 занял министерство внутренних дел — канцелярию Гиммлера. К 9.00 его батальон занял исходный рубеж перед штурмом рейхстага. В 14 часов 25 минут две стрелковые роты и группа разведчиков под личным руководством капитана Давыдова ворвались в здание рейхстага и водрузили Знамя Победы. За дни боев с момента прорыва обороны на реке Одер батальон истребил и вывел из строя более 800 немецких солдат и офицеров, более 700 захватил в плен (в том числе двух генералов). Кроме того, батальоном захвачено шесть танков, восемнадцать орудий разного калибра, 64 пулемета, более 400 автомашин, шесть складов с боеприпасами и продовольствием. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Когда я думаю о минувшем, то перед моим взором каждый раз встают образы тех, кто ковал в те огненные дни победу над врагом… Я вижу стройного, всегда подтянутого комбата Давыдова, смелого и требовательного офицера». (Генерал-полковник В.М. Шатилов) «Он был самым лучшим из всех. Я встретил его уже через пятнадцать лет в Москве и увидел, что он все тот же… Он каким был, таким и остался – большим, крупным, широким человеком, бескорыстным и на редкость нечестолюбивым. Я знал его с февраля сорок четвертого, и не было в дивизии человека, которого я любил бы больше. Это был лучший комбат в дивизии. На самом ответственном месте ставили его батальон. И так это было от самой Старой Руссы, от тверских и калининских высоток и болот до Берлина. Он не умел выдвигаться, когда дело было сделано… Он и потом, после войны, сумел остаться самым незаметным, хотя у него есть большие основания говорить о своих заслугах, чем у других. Я просто не встречал никого другого, столь начисто лишенного честолюбивых свойств и со столь глубоким внутренним чувством долга, воспитанным смолоду. По-видимому, это был характер чисто русский, глубоко национальный». (В.Е. Субботин, военный корреспондент)

Приглашенный для встречи с жителями заполярного города Норильска, Василий Иннокентьевич Давыдов в июле 1968 года скоропостижно скончался. С воинскими почестями он был похоронен в Норильске. Прошли годы. Родина золотыми буквами вывела имена героев, водрузивших знамя Победы над вооруженным рейхстагом. В центральном музее Российских Вооруженных Сил, где хранится Знамя Победы, внизу золотой вязью выгравировано «Знамя Победы водружено над берлинским Рейхстагом подразделениями капитана С.Я. Неустроева, капитана В.И. Давыдова, старшего лейтенанта К.Я. Самсонова…». Имя героя, участника штурма Рейхстага, Василия Иннокентьевича Давыдова, не забыто его земляками. В городах и селах нашего края есть улицы, названные в честь Героя. В Чульской, Поваренкинской школах, где учился и работал Давыдов, его имя носили пионерские отряды и дружины (а в наше время? – Оргкомитет). Народ никогда не забудет подвига одного из славных своих сынов. Подвиг его товарищей будет вечно храниться в памяти поколений. 65 лет минуло со дня Берлинской битвы, когда над Рейхстагом взвилось знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии – историческое Знамя Победы, которое сейчас хранится в Центральном музее Российской Армии. Знамя это несли полковые разведчики под предводительством комбата Давыдова. Офицер – сын «врага народа» и дважды репрессированного властями Отчизны, прошел горнило самой кровопролитной войны века, отстаивая каждую пять родной земли, совершил подвиг во имя Отечества. Поистине русский характер. Таким, как Давыдов посвящены строки «Гвозди бы делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей». Всего несколько дней отделяют нас от замечательного события нашей страны – 65-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, многие ветераны – свидетели живой истории нашей страны уходят из жизни. Мы дети, рожденные в мирное время, не должны забывать подвиг своих земляков, нам следует свято чтить их имена, помнить об их героизме, гордиться ими, их духовным величием, высокой нравственной силой, самоотверженной преданностью к своему народу, к своей Родине! Давыдов Василий Иннокентьевич (1919 - 1968)  Информационная справка: Наш земляк Василий Иннокентьевич Давыдов, родом из села Большой Улуй. Здесь он родился 20 декабря 1919 года в крестьянской семье. В 1939 году окончил Ачинское педагогическое училище. После его окончания был направлен учителем начальной школы в Тюхтетский район село Поваренкино.В сентябре 1941 года Василия Давыдова призвали в Красную Армию. Вначале его направили на учебу в Сретенское военное пехотное училище. Затем действующая армия – с марта 1942 года. Капитан, командир батальона 150-й стрелковой дивизии (1-й Белорусский фронт) В. И. Давыдов отличился со своим батальоном при штурме Берлина и взятии Рейхстага. Бои весны 45-го года, в которых участвовал капитан Давыдов, описаны в книге «Наши отважные земляки». «Шли тяжелые бои на подступах к Рейхстагу. Под интенсивным автоматно-минометным огнем гитлеровцев бойцы со своим командиром сумели преодолеть водное пространство и закрепиться на противоположном берегу. Отчетливо вырисовывается громада задымленного здания. Конечно же, это Рейхстаг. Еще в школе видел его в учебнике истории», - словно бы самого себя убеждает капитан (Давыдов). А это воспоминания военкора Н. Шатилова: «Знамя Победа» на куполе Рейхстага. С третьего этажа «дома Гимлера» отчетливо вижу красные флаги. Но первый алый стяг Страны Советов принесли к фашистскому логову – Рейхстагу - разведчики батальона уже майора В.И. Давыдова». На серой закопченной стене Рейхстага комбат вывел: «В. Давыдов». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.05.1946 года Василию Иннокентьевичу Давыдову было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны майор Давыдов уволился из армии. Жил в разных местах страны, последние годы в Норильске. Но никогда не терял связи с родными местами, приезжал в Ачинск и в село Большой Улуй, где родился и вырос. Имя героя штурма Рейхстага В.И. Давыдова не забыто его земляками. В городах и селах нашего края есть улицы, названные в честь героя. Портрет Героя Советского Союза В.И. Давыдова установлен в парке Победы города Ачинска на аллее Героев Великой Отечественной войны. Литература: Все для победы // Ачинск юбилейный. – Красноярск, 2001. – С. 24-29. Плотников, Ю. Давыдов Василий Иннокентьевич [Текст] / Ю. Плотников // Наши отважные земляки. – Красноярское кн. изд-во, 1990. – С. 99-106. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||