Экологические основы. Экологические основы природопользования наука

Скачать 2.22 Mb. Скачать 2.22 Mb.

|

|

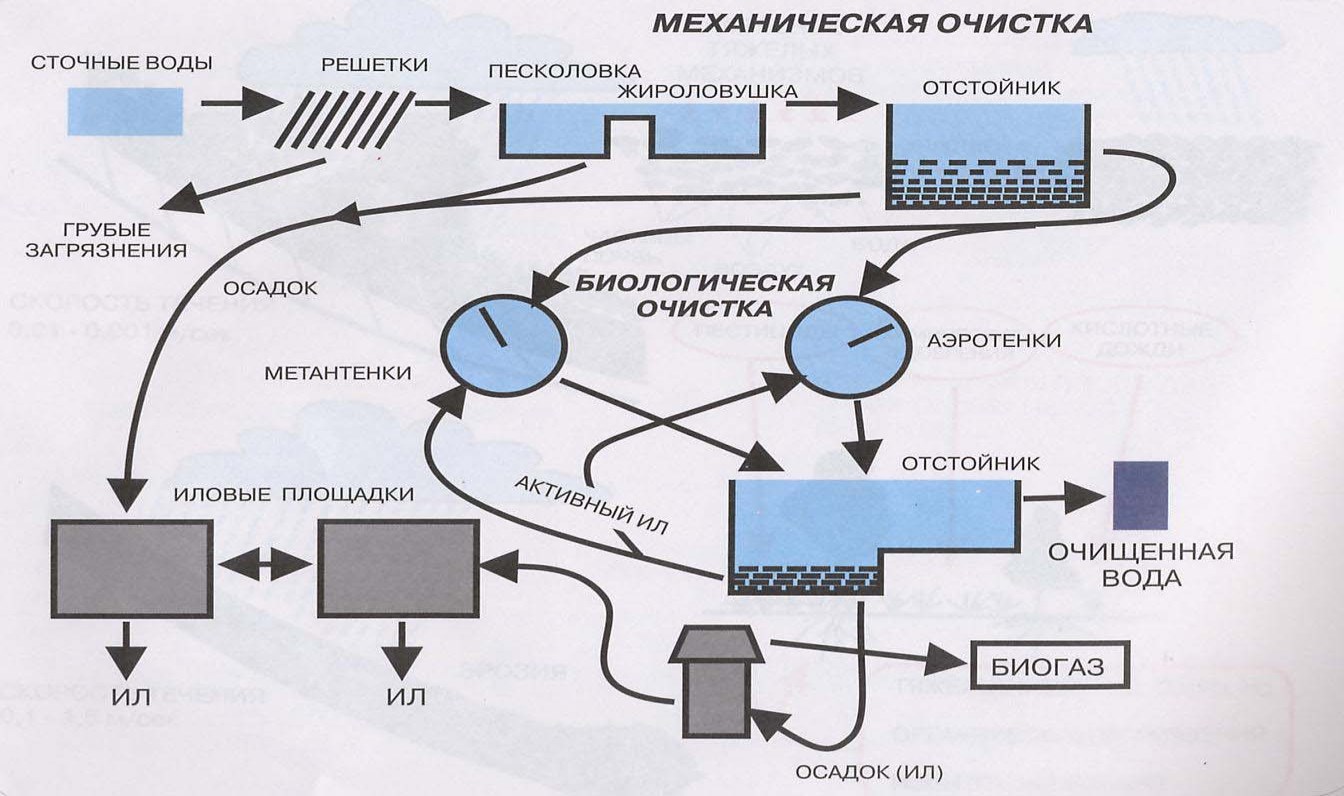

Входящие в юрисдикцию государств Рисунок 21- Классификация окружающей природной среды Разделяемые природные ресурсы Редкие и исчезающие растения и животные международных объектов охраны Планету Земля сравнивают с космическим кораблем, который одиноко летит сквозь бескрайний космос. У него нет базы, на которой можно провести ремонт оборудования и избавиться от отходов. И поэтому «команда корабля» са-  35 35 ма должна следить за состоянием и эта «команда» - все населяющее планету че-ловечество. ма должна следить за состоянием и эта «команда» - все населяющее планету че-ловечество.Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природ- ной среды регулируется международным экологическим правом, в основе кото-рого лежат общепризнанные принципы и нормы. Важнейший вклад в становле-ние этих принципов внесли Стокгольмская конференция ООН по проблемам ок-ружающей человека среды (1972 г.), провозгласившая 5 июня Всемирным днем окружающей среды, Всемирная хартия природы (ВХП), одобренная Генеральной Ассамблеей (1982 г.), и Международная конференция ООН по окружающей сре-де и развитию (Рио–де–Жанейро, 1992 г.). Россия играет значительную роль в решении глобальных и региональных экологических проблем. В преамбуле Экологической доктрины Российской Фе-дерации говорится: «Без Российской Федерации невозможно решение глобаль-ных и региональных экологических проблем благодаря ее размерам, значитель-ной доли территорий с ненарушенными природными системами, природоохран-ному опыту и природоресурсному, интеллектуальному и промышленным потен-циалам». Основные направления международного сотрудничества России в об-ласти охраны окружающей среды следующие: - государственный инициативы; - международные организации; - международные конвенции и соглашения; - двустороннее сотрудничество. На основе межправительственных соглашений развивается двустороннее сотрудничество со всеми пограничными странами, включая государства СНГ, а также с США, Великобританией, Китаем и другими странами. Наиболее плодотворно в настоящее время развивается росийско-американское сотрудничество (проблема озера Байкал, мероприятия по регули-рованию качества воды, организация заповедников и др.), российско-германские связи (экологические проблемы в регионах, районах озера Байкал, обмен радио-логической информации и др.). а также сотрудничество со Скандинавскими стра-нами (экологически безопасные технологии, строительство водоочистных со-оружений, охраняемые территории в Карелии). Несмотря на достигнутые успехи, для выхода из экологического кризиса необходимы дальнейшее развитие и активизация международного сотрудничест-ва как на двусторонней, так и на многосторонней основе, включая организации системы ООН. 12 Качество окружающей природной среды и его нормиро-вание Под качеством окружающей природной среды понимается степень со-ответствия ее характеристик потребностям людей и техническими требованиям. В основу всех природоохранных мероприятий положен принцип нормирования качества окружающей природной среды. Согласно природоохранному законодательству Российской Федерации (2002) соблюдение экологических нормативов, т.е. нормативов которые опреде-ляют качество природной среды, обеспечивает: - экологическую безопасность населения; - сохранение генитического фонда человечества, растений и животных; - рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития. Основные экологические нормативы качества и воздействия на окру-жающую природную среду: Санитарно-гигиенические: - предельно допустимые концентрации(ПДК) вредных веществ; - допустимый уровень физических воздействий (шума, вибрации, ионизирующих излучений и др.); производственно-хозяйственные: - допустимые выбросы вредных веществ; - допустимые сбросы вредных веществ; - допустимое изъятие компонентов природной среды; - норматив образования отходов производства и потребления; комплексные показатели: -допустимая антропогенная нагрузка на окружающую природную среду. В нашей стране действует более 1900 ПДК вредных химических веществ для водоемов, более 500 для атмосферного воздуха и более 130 для почв. ПДК устанавливаются на основании комплексных исследований и постоянно контро-лируются органами Госкомсанэпиднадзора. ПДК периодически пересматривают и уточняют. После утверждения нормативов становится юридически обязатель-ным.  37 37 13 Методы очистки сточных вод Очистка сточных вод основана по существу на принципах процессов са-моочищения. Которые происходят в природе. Первая ступень – механическая очистка. Сначала с помощью решеток (сеток) подлежат отделению крупные, нерастворенные, плавающие загрязнения (бумага, тряпки и т.п.). После этого вода поступает в уловители – бетонирован-ные емкости. Которых ток воды замедляется (до 0,2-0,3 м/сек), и твердые части-цы осаждаются на дно (так называемые песколовки). Следующие уловители имеют перфорированное днище, через которое в медленно текущую воду нагне-тается воздух. Пузырьки воздуха перехватывают жировые частицы, которые вы-носятся на поверхность, а затем осаждаются (жироловушки, нефтеловушки). Осадок время от времени сгребается и вывозится в места временного за-хоронения или на переработку. Отстойники представляют собой бетонные емкости больших размеров, в которых движение воды еще более замедляется (до 0,01 м/сек) и в них осаждают-ся мелкие частицы – менее 0,01 мм. Образующийся зернистый осадок удаляется и вывозится. В результате механической очистки из воды удаляется 40-70% и более взвешенных ней веществ, однако при этом не улавливается большинство взве-шенных и растворенных в воде органических веществ. Следующая ступень –химическая очистка (представлена на рисунке 22). Она применяется при очистки питьевой воды. В воду добовляют вещества, вызы-вающие процессы коагуляции (различные хлористые соединения), в результате чего образуется осадок, содержащий и загрязнения. Время от времени осадок удаляют. Для очистки сточных вод применяются также методы биологической очи-стки. При этом используются микроорганизмы, которые черпают энергию для жизнедеятельности из органических веществ аэробно или анаэробно. Аэробные бактерии-аммонификаторы в аэротенках разлагают белки до аммония, а бактерии-нитрификаторы окисляют аммоний до нитратов и нитритов. Микроорганизмы находятся или в тонком слизистом слое не пористом ма-териале внутри так называемого биологического фильтра, или непосредственно добавляются в воду в качестве активационного материала. Для уменьшения площади очистных сооружений применяют активный ил – слой мягкого грунта на дне, насыщенный микроорганизмами. Биологический фильтр представляет собой башню. Наполненную порис-тым материалом (например, кирпичной крошкой), сквозь которую медленно сте-кает вода. В аэротенках приток кислорода обеспечивается перемешиванием воды и притоком в нее воздуха. При такой активации сточных вод скопления микроор-ганизмов бурно развиваются, о чем свидетельствует потребление кислорода, а также образование осадков в виде хлопьев. В отстойниках образовавшиеся хло- пья осаждаются, и осадок частично возвращается в аэротенки, а большую часть удаляют и вывозят.  При очистке воды образуется огромное количество ила, которое содержит много органических веществ и различных микроорганизмов. В нем с помощью анаэробных микроорганизмов начинают происходить процессы гниения. При этом образуется биогаз, содержащий главным образом метан (болотный газ). В метантенках метанообразующиеся бактерии сбраживают органические вещества, взвешенные или растворенные в сточных водах. В результате получают не только очищенную воду, но и биогаз. Осадок (выгнивающий материал), если он не содержит токсических ве-ществ – тяжелых металлов, обезвоживают, брикетируют и используют как топ-ливо или добавляют к нему различные химически соединения (фосфаты и др.) и используют для производства органических удобрений. При биологическом способе очистки количество содержащихся в воде за-грязняющих веществ уменьшается на 90-95%, и это вполне достаточно, чтобы ее можно было выпустить реки и водоемы, где доочистка происходит уже естест-венным (природным) путем. Промышленные сточные воды, стоки больниц и других специальных объ-ектов должны проходить дополнительную специальную очистку и дезинфекцию в зависимости от характера загрязнений. На рисунке 22 упрощенно представлена технология механической и био-логической очистки бытовых сточных вод.  Рисунок 22 – Очистка сточных вод Рисунок 22 – Очистка сточных вод 39 39 |