Ворсин Курсовая (3) (1). Экстракция как метод выделения, разделения и концентрирования

Скачать 475.89 Kb. Скачать 475.89 Kb.

|

|

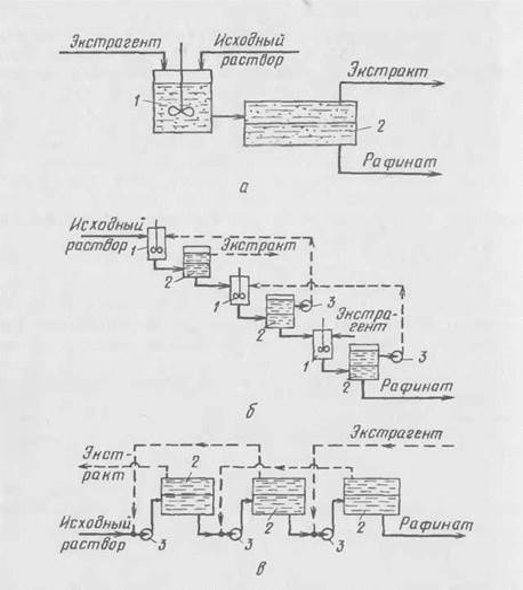

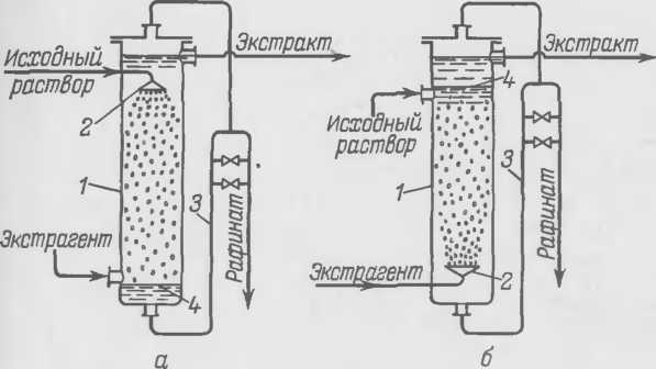

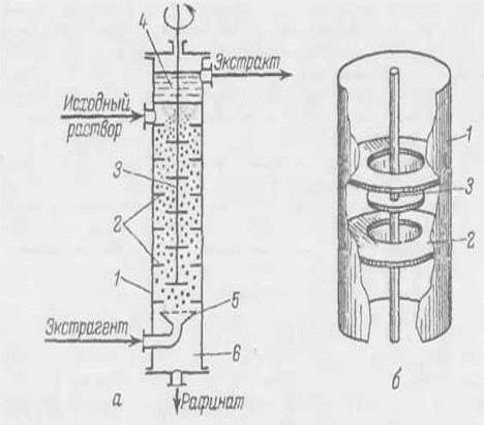

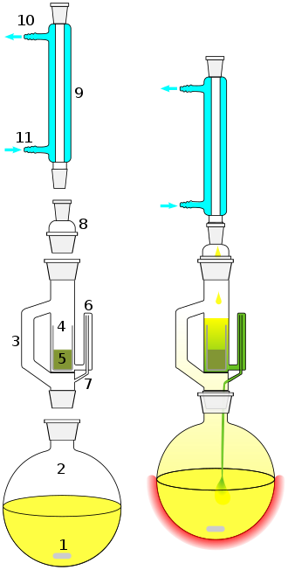

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ») Факультет Энергетический Кафедра Химии КУРСОВАЯ РАБОТА По Аналитической химии на тему « Экстракция как метод выделения, разделения и концентрирования » Выполнил ст. гр. Хим-20 Ворсин Виталий Алексеевич Проверил д-р.т.н, профессор Хатькова Алиса Николаевна Чита, 2022 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ») Факультет Энергетический Кафедра Химии ЗАДАНИЕ на курсовую работу По дисциплине Аналитическая химия Студенту Ворсин Виталий Алексеевич Специальности (направления подготовки) Химия 04.04.01 1. Тема «Экстракция как метод выделения, разделения и концентрирования». 2. Срок подачи студентом законченной работы 11.05.22 3. Исходные данные к работе: Тема курсовой работы 4. Перечень подлежащих разработке в курсовой работе вопросов: 1)Изучить стадии процесса; 2)Более подробно ознакомиться со стадиями аналитического процесса; Дата выдачи задания 19.02.2022 Руководитель курсовой работы (проекта)_______________________________ (подпись, расшифровка подписи) Задание принял к исполнению «__» _________________ 20__г. Подпись студента _______________ / _________________________ / (И.О.Ф.) МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ») Факультет Энергетический Кафедра Химии ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе по Аналитической химии на тему «Экстракция как метод выделения, разделения и концентрирования». Выполнил студент группы ХИМ-20 Ворсин Виталий Алексеевич Руководитель работы д-р.т.н, профессор Хатькова Алиса Николаевна Оглавление 1.Введение…………………………………..5 2.Понятие экстракции………………………6 3.Типы экстракционных систем……………9 4.Классификация экстракционных процессов ………..10 5.Аппараты,используемые в экстракции ………………12 6.Основные количественные характеристики процессов экстракции…………….20 7.Условия экстракции…………………. 22 8.Требования,предъявляемые к экстрагентам…..23 9.Применение экстракции…………………………………….27 10.Заключение…………………………… 28 Список литературы…………………… 29 1.Введение Успешное решение проблемы охраны биосферы, снижение отрицательного влияния индустриализации на состояние природной среды и многие другие глобальные проблемы непосредственно связаны с разработкой эффективных методов анализа. Состояние методов избирательного определения металлов не всегда удовлетворяет требованиям к нижним границам определяемых содержаний. Постоянно ощущается необходимость в простых по выполнению, точных, чувствительных методиках, которые позволяли бы определять компонент в сложной по составу смеси. Для решения этой проблемы ученые привлекли методы концентрирования, которые позволили в значительной степени устранить сложные ситуации. Более того, в некоторых случаях концентрирование расширило пределы применимости инструментальных методов (атомно-абсорбционной спектрометрии, хроматографии, спектрофотометрии, вольтамперометрии). Одним из перспективных методов разделения и концентрирования является экстракция. Давно известно, что многие вещества распределяются между двумя несмешивающимися жидкостями, причем характер разделения в известной степени зависит от растворимости веществ в индивидуальных фазах. Использование этого явления для разделения и очистки веществ стало одним из основных методов в органической химии. Долгое время в области неорганической химии экстракцией интересовались мало. Поэтому экстракцию принято считать относительно молодым методом. Начало количественному описанию экстракции положили Кольтгоф и Сендел, которые вывели в 1941 году уравнение, характеризующее экстракцию хелатов. Ирвинг и Уильямс развили эту теорию. Последующие интенсивные исследования привели к выяснению химизма большинства экстракционных процессов. Современные экстракционные методы достаточно универсальны. Трудно найти типы соединений, которые нельзя было бы экстрагировать. С помощью экстракции можно разделять многокомпонентные системы, причем эффективнее и быстрее, чем это достигается другими методами. Экстракционные методы пригодны для абсолютного и относительного концентрирования, извлечения в экстракт микроэлементов или матрицы, индивидуального и группового выделения элементов. 2.Понятие экстракции Экстракцией называют метод извлечения растворителями из смеси каких-либо веществ того или другого компонента. В основе этого метода лежат закон распределения вещества, между двумя несмешивающимися жидкостями (если экстрагируют вещество из раствора в какой-нибудь жидкости) и различная растворимость отдельных веществ в данном растворителе (если вещество извлекают из смеси с другими веществами) . Большинство веществ (как жидких, так и твердых) растворяется в нескольких растворителях. Если данное вещество растворено в каком-либо растворителе и к этому раствору прибавить другой растворитель, не смешивающийся с первым, то часть вещества перейдет в этот растворитель, образуя два слоя несмешивающихся жидкостей, в которых будет содержаться данное вещество. При этом распределение вещества между двумя растворителями будет вполне определенным для каждого отдельного случая . Например, уксусная кислота очень хорошо растворяется в воде и в бензоле. Бензол же в воде практически нерастворим. Поэтому, если к водному раствору уксусной кислоты добавить бензол, то уксусная кислота распределится между водой и бензолом. Повторяя операцию несколько раз, можно извлечь из воды почти всю уксусную кислоту. Если же взять такой случай, когда растворители смешиваются между собой, а данное вещество растворяется только в одном из них, то при добавлении в раствор другого растворителя вещество выпадает. Например, скипидар растворяется в спирте; если же в спиртовый раствор его добавить воду, то он выпадет в виде тонкой эмульсии. Другой пример: воск хорошо растворяется на холоду в хлороформе, но плохо в холодном этиловом спирте. Поэтому, если к хлороформному раствору воска добавить некоторое количество спирта, то воск выделится из раствора в виде хлопьев. Если же имеется смесь двух или нескольких веществ и нужно выделить одно из них, то почти всегда можно подобрать такой растворитель,который растворяет только нужное вещество и почти не растворяет других. Одним из важнейших растворителей является вода, в которой растворяется очень большое число различных неорганических и органических веществ. Экстракция органическими растворителями применяется не только для извлечения органических веществ. Очень многие неорганические соли, главным образом галогениды и нитраты, также растворяются в органических растворителях и при определенных условиях могут быть извлечены из водных растворов. На этом, в частности, основаны некоторые способы очистки различных неорганических солей с целью получения чистых металлов. Кроме экстрагирования при помощи летучих органических растворителей или воды, извлечение нужного вещества в отдельных случаях можно проводить и нелетучими органическими веществами. Таким путем, например, можно извлекать некоторые составные части из растительной ткани, если после перемалывания последней полученную муку или настаивать, или взбалтывать, или перемешивать с жидкими маслами. Операцию можно проводить как на холоду, так и при нагревании. При экстрагировании большое значение имеет температура, особенно в тех случаях, когда экстрагируют водой. В некоторых случаях приходится проводить так называемую реэкстракцию. Например, органическим растворителем можно извлечь из смеси какое-либо вещество, хорошо растворяющееся в воде. Вместо отгонки органического растворителя полученный экстракт можно обработать водой и все извлеченное вещество перейдет в водный раствор, очищенный же от примеси органический растворитель может быть снова использован для экстракции. В зависимости от того, в каком виде находится экстрагируемое вещество, приемы экстракции и конструкция применяемых для этой цели приборов несколько изменяются. Для удобства рассмотрения процесса экстракции можно наметить два случая: экстрагирование твердых веществ (система «твердое — жидкость») и экстрагирование жидкостей (система «жидкость — жидкость»). Кроме того, в зависимости от применяемых растворителей различают экстракцию: а) водой или водными растворами; б) органическими растворителями; в) расплавами. Согласно теории растворов, растворение вещества в воде или в органических растворителях сопровождается образованием малопрочных соединений молекул этого вещества с молекулами растворителя. Если растворителем является вода, то в растворе образуются гидраты, а если растворителем является органический растворитель, то в растворах образуются сольваты молекул растворенного вещества. Гидраты и сольваты молекул являются малопрочными. При взбалтывании водного раствора вещества с органическим растворителем, который не смешивается с водой, гидратная оболочка молекул растворенного вещества разрушается. Молекулы воды в гидратной оболочке замещаются молекулами органического растворителя, в результате чего образуются сольваты молекул растворенного вещества, которые легко переходят в органический растворитель. Хорошо экстрагируются молекулы тех веществ, сольваты которых в фазе органического растворителя являются более прочными, чем гидраты этих молекул в воде. Более сложными являются процессы экстракции электролитов, которые в водных растворах частично или полностью распадаются на ионы. Ионы, несущие определенный заряд, хорошо гидратируются диполями воды. Связь ионов с диполями воды относительно прочная. Поэтому ионы, имеющие прочные гидратные оболочки, остаются в водной фазе и не экстрагируются органическими растворителями. Ими могут экстрагироваться только недиссоциированные молекулы соответствующего вещества. Это необходимо учитывать при экстракции органических веществ, являющихся слабыми электролитами. Степень экстракции этих веществ зависит от рН среды. С изменением рН раствора изменяется степень диссоциации молекул, а следовательно, изменяется и относительное количество недиссоциированных молекул вещества. С увеличением количества недиссоциированных молекул увеличивается степень экстракции слабых электролитов и наоборот. 3.Типы экстракционных систем В зависимости от состава и свойств экстрагентов экстракционные системы подразделяются на две группы. К первой группе относятся экстракционные системы с так называемым «физическим» распределением компонентов. В этих системах отсутствует химическое взаимодействие между экстрагентом и экстрагируемыми веществами. Различная растворимость некоторых веществ, а следовательно, и неодинаковая экстрагируемость их объясняются физическими свойствами этих веществ и экстрагентов (дипольный момент, диэлектрическая проницаемость и др.). Ко второй группе относятся экстракционные системы, в которых экстракция осуществляется за счет химического взаимодействия извлекаемых веществ с экстрагентами. Эффективность разделения веществ в таких системах зависит от прочности образующихся соединений или комплексов. Эти экстракционные системы используются для извлечения неорганических веществ. Экстракция с помощью экстрагентов, взаимодействующих с экстрагируемыми веществами, является более сложным процессом, чем экстракция, основанная на физическом распределении. При использовании экстрагентов, взаимодействующих с экстрагируемыми веществами, процессы экстракции могут осложняться побочными реакциями. В ряде случаев одновременно может происходить экстракция нескольких различных соединений. 4.Классификация экстракционных процессов По типу соединения, переходящего в органическую фазу(Золотов Ю.А): - экстракции неполярных и малополярных веществ (например:бензин,толуол,ароматические углеводороды) - экстракции комплексных металлокислот (например:HFeCl4,HAuBr4,H2CdI4) - экстракции внутрикомплексных соединений (ВКС) (например:8-гидроксихинолинаты,дитизонаты,диэтилдитиокарбаминаты) ВКС образуются при взаимодействии катионов металлов с органическими реагентами, одна из активных групп которого должна содержать подвижный атом водорода, замещаемый при комплексообразовании на металл, вторая(третья и т .д .) может быть тоже кислотной или чаще, основной . Рассмотренная классификация продуктов экстракции позволяет выделить определенные группы экстрагентов и растворителей, близких по электронному строению и характеру электронного взаимодействия в экстракционных системах. Согласно этой классификации экстрагенты можно разделить на три группы: 1. Углеводороды: алифатические насыщенные (гексан, октан), алифатические ненасыщенные (пентен, гексен), ароматические (бензол, толуол). 2. Соединения, в молекулах которых содержится одна функциональная группа атомов: спирты, простые эфиры, сложные эфиры, кетоны, нитросоединения, галогенпроизводные углеводородов (хлороформ, четыреххлористый углерод, хлорбензол), серосодержащие соединения (сероуглерод, тиофен). 3. Соединения, в которых содержится более одной функциональной группы атомов: диэтилдитиокарбаматы, 8-оксихинолин и др. По механизму физического распределения (Л. М. Гиндин) Катионообменная экстракция. Используются кислотные экстрагенты, например, карбоновые кислоты, ионы металлов извлекаются в виде катионов, например аминокомплексов или аквакомплексов. Анионообменная экстракция. Используются основные экстрагенты, например, соли четвертичных аммонийных оснований, ионы металлов извлекаются в виде анионов. Координационная экстракция. Экстракция ионов металлов осуществляется в форме внутрикомплексных соединений. Экстракция гетерополисоединений. По характеру диссоциации экстрагируемого вещества в водной и органической фазах (А. Н. Розен): Электролит в водной фазе — неэлектролит в органической фазе. Электролит в водной фазе — электролит в органической фазе. В этом случае органическая фаза должна обладать высокой диэлектрической проницаемостью. Неэлектролит в водной фазе — неэлектролит в органической фазе. 5.Аппараты, используемые в экстракции Экстракция может быть разовой (однократной или многократной) или непрерывной (перколяция). Простейший способ экстракции из раствора - однократная или многократная промывка экстрагентом в делительной воронке. Делительная воронка представляет собой сосуд с пробкой и краном для слива нижнего слоя жидкости. Для непрерывной экстракции используются специальные аппараты - экстракторы, или перколяторы. По принципу взаимодействия или способу контакта фаз экстракторы подразделяют на две группы: ступенчатые и дифференциально-контактные.Внутри этих групп экстракторы часто подразделяют на гравитационные (скорость фаз в них обусловлена разностью плотностей этих фаз) и механические(при добавлении потокам энергии извне путем механического перемешивания, действием центробежной силы, поршневым пульсатором и т. д.) Ступенчатые экстракторы. Экстракторы этой группы состоят из дискретных ступеней, в каждой из которых происходит контакт фаз, после чего они разделяются и движутся противотоком в последующие ступени. Самый распространенных тип ступенчатых экстракторов- смесительно-отстойный.  Рис.№1.Схемы одноступенчатой (а) и многоступенчатых (б, в) установок смесительно-отстойных экстракторов: 1-смесители; 2-отстойник; 3-насосы Каждая ступень такого экстрактора состоит из смесителя , где происходит собственно процесс экстракции при интенсивном перемешивании фаз, и отстойника , в котором осуществляется отделение экстракта от рафината. В смесителе происходит полное смешение фаз и вследствие этого в смесителе обычно достигается состояние равновесия между фазами. Таким образом, в одной ступени фазы движутся прямоточно по отношению друг к другу, в то время как в целом в установке создается противоточное движение фаз. Дифференциально-контактные экстракторы. Экстракторы этой группы отличаются непрерывным контактом между фазами и плавным изменением концентрации по высоте аппарата. В таких экстракторах (в отличие от ступенчатых) равновесие между фазами по сечению аппарата не достигается. Дифференциально-контактные экстракторы компактнее ступенчатых и занимают меньшую производственную площадь. В гравитационных экстракторах движение фаз происходит вследствие разности их плотностей. К гравитационным экстракторам относятся распылительные, насадочные и тарельчатые колонны. Наиболее простыми по устройству представителями гравитационных экстракторов являются распылительные колонны.  Рис.№2. Полые (распылительные) колонные экстракторы:(а)-с распылением тяжелой фазы; (б)-с распылением легкой фазы; 1-экстракторы; 2-разбрызгиватели; 3-гидрозатворы; 4-поверхности раздела фаз Они представляют собой полые колонны с устройствами для диспергирования тяжелой или легкой фаз (исходного раствора или экстрагента). Сплошная фаза перемещается противотоком дисперсной. Капли диспергированной жидкости, пройдя сквозь столб сплошной фазы, коалесцируют и выходят из колонны. Тяжелая фаза уходит через гидрозатвор , с помощью которого регулируют уровень раздела фаз в колонне. Для лучшего отделения фаз иногда верхнюю и нижнюю части колонны делают большего диаметра (при этом снижается скорость сплошной фазы и улучшаются условия сепарации фаз). К механическим экстракторам относятся дифференциально-контактные экстракторы с подводом внешней энергии в контактирующие фазы. Одним из распространенных в технике механических экстракторов является роторно-дисковый экстрактор.  Рис.№3.Роторно-дисковый экстрактор (я) и один из вариантов его секции (б): 1-колонна; 2-кольцевые перегородки; 3-вал ротора с плоскими дисками; 4 и 6-отстойные зоны для легкой и тяжелой фаз соответственно ; 5-распределитель легкой фазы В этом экстракторе на равном расстоянии друг от друга укреплены неподвижные кольцевые перегородки (статор), делящие колонну на ряд секций небольшого объема. По оси колонны на валу располагаются гладкие горизонтальные диски (ротор). Диаметр дисков ротора несколько меньше диаметра отверстий колец статора. При вращении вала с дисками под действием сил трения и центробежных сил возникает движение сплошной фазы к стенкам аппарата, достигнув которых, жидкость движется вверх и вниз вдоль стенки и отражается кольцами статора. На это движение жидкости накладывается осевое. Диспергируемая распределителем легкая фаза (экстрагент) движется противотоком к сплошной. В результате в каждом секции возникают тороидальные замкнутые потоки сплошной фазы, приводящие к интенсивному перемешиванию фаз. При этом дисперсная фаза многократно дробится дисками при столкновении со стенками и под действием турбулентных пульсаций. Дробление на капли сопровождается их коалесценцией при взаимных столкновениях, что способствует повышению интенсивности процесса массопередачи. После перемешивания при обтекании кольцевых перегородок, ограничивающих секции колонны, фазы частично разделяются вследствие разности плотностей. В отстойных зонах фазы разделяются и затем выходят из аппарата. Один из самых популярных аппаратов-Экстрактор Сокслета,состоящий из:  1. Якорь магнитной мешалки 2. Колба для кипячения экстрагента 3. Трубка для паров растворителя 4. Патрон из пористого материала 5. Сухая смесь 6. Сифон 7. Слив сифона 8. Шлифовой переходник 9. Обратный холодильник 10, 11. Патрубки для холодной воды Экстрактор Сокслета устанавливается на круглодонную колбу, в которой находится экстрагирующий растворитель, и снабжается обратным холодильником. В центре аппарата находится резервуар, в который помещается гильза, сделанная из плотного картона или бумаги и заполненная твёрдым образцом, из которого будет производиться экстракция. Растворитель нагревают до температуры кипения, он испаряется и, проходя по боковому отводу, попадает на обратный холодильник, где конденсируется и стекает в гильзу. Пока гильза заполняется растворителем, происходит экстракция целевого вещества в этот растворитель. Как только уровень жидкости в гильзе достигает верхнего уровня сифона, гильза опустошается: раствор вещества сливается в исходную колбу и цикл повторяется снова. Таким образом, прибор позволяет производить многократную экстракцию за счёт повторного использования относительно небольшого объёма растворителя, при этом экстрагируемое вещество накапливается в основной колбе. Эффективность экстракции дополнительно увеличивается за счёт того, что гильза находится непосредственно над колбой и нагревается парами кипящего растворителя. 6. Основные количественные характеристики процессов экстракции Константа распределения вещества. Постоянная величина, выражающая отношение концентраций распределяемого вещества, находящегося в обеих фазах (после наступления равновесия) в одной и той же форме, называется константой распределения: P0 = [A]0 / [A]B (1) где Р0 - константа распределения: [А]о --концентрация вещества в фазе органического растворителя, моль/л; [А]В -- концентрация вещества в водной фазе, моль/л. Величина константы распределения зависит от природы распределяемого вещества, состава и свойств применяемого экстрагента, температуры, при которой производится экстракция. Эта константа не зависит от равновесных концентраций экстрагируемого вещества и объемов водной и неводной фаз. Коэффициент распределения. При расчетах константы распределения вещества по формуле (1) необходимо быть уверенным в том, что распределяемое вещество в обеих фазах находится в одинаковой форме (в одинаковом молекулярном состоянии). Однако во многих экстракционных системах не соблюдается указанное выше условие. В одной из жидких фаз могут происходить диссоциация, ассоциация, сольватация, гидролиз распределяемого вещества, образование комплексов и т. д. Для расчетов экстракционных равновесий в таких системах не принимают во внимание форму существования вещества в каждой фазе, а учитывают только отношение суммарных (аналитических) концентраций распределяемого вещества в обеих фазах. На основании определения суммарных концентраций можно рассчитать не константу, а коэффициент распределения данною вещества в применяемой системе растворителей (вода -- органический растворитель). Коэффициент распределения - это отношение суммарной аналитической концентрации вещества в фазе органического растворителя к суммарной аналитической концентрации этого вещества в водной фазе (без учета того, в какой форме находится вещество в каждой фазе): D = C0 / CB (2) где D - коэффициент распределения; Со -- суммарная аналитическая концентрация вещества в фазе органического растворителя, моль/л; СВ - суммарная аналитическая концентрация вещества в водной фазе, моль/л. Степень экстракции. Степень экстракции (процент экстракции) -- это отношение количества экстрагированного вещества к общему (начальному) количеству этого вещества в водном растворе: R = (A*100 )/ N (3) где R - степень экстракции вещества, %; А - количество вещества, которое экстрагировалось органическим растворителем; N - общее (начальное) количество вещества в водном растворе. 7.Условия экстракции 1.Чтобы ион металла и другие заряженные частицы перешли в органическую фазу, необходимо нейтрализовать заряд. Ионы металла можно связать в незаряженный комплекс; комплексы, имеющие заряд, можно экстрагировать в виде ионных ассоциатов. 2.Экстракция возможна, если растворимость экстрагирующегося соединения в органическом растворителе выше, чем в воде; чем больше энергия сольватации и меньше энергия гидратации, тем выше степень извлечения. 3.Для того чтобы соединение было хорошо растворимо в органическом растворителе, необходимо обеспечить его гидрофобность, т.е. должны, как правило, отсутствовать гидрофильные группы (-SO3H, –COOH, -OH и др.) и внешняя органическая часть хелата должна быть достаточно объемистой и могла блокировать гидрофильную часть молекулы. 4.С увеличением размера молекул экстрагирующегося соединения степень извлечения обычно повышается, поскольку крупные молекулы сильнее нарушают структуру воды. 5. Экстракции способствует «сольватация» молекулами экстрагента. 6.При экстракции ионных ассоциатов важны заряд и размер ионов; экстракция ухудшается с увеличением заряда и уменьшением размера ионов. При прочих равных условиях обычно лучше экстрагируются однозарядные ионы, хуже- двух- и особенно трехзарядные. 7.В равных условиях более устойчивые комплексы экстрагируются лучше. 8.Требования,предъявляемые к экстрагентам Селективность - основное свойство, которым должен обладать экстрагент. Указанное свойство характеризует способность экстрагента предпочтительно извлекать один из двух компонентов раствора. С этой точки зрения наиболее подходит тот экстрагент, который растворяет максимальное количество одного компонента и минимальное количество другого. Емкость. Если экстрагент не обладает большой емкостью, то есть способностью растворять относительно большое количество избирательно извлекаемого компонента, то, несмотря на его высокую селективность, применение экстрагента может оказаться неэкономичным из-за необходимости иметь в экстракционной системе большое количество циркулирующего экстрагента. Растворимость экстрагента. Желательно чтобы экстрагент и исходный растворитель извлекаемого компонента обладали наименьшей взаимной растворимостью. Это приводит к увеличению селективности, и кроме того, упрощается регенерация экстрагента и отпадает необходимость в дополнительной обработке получаемого рафината для выделения растворенного в нем экстрагента. Плотность. При выборе экстрагента существенную роль играет разность плотностей фаз, которая должна быть возможно большей. Разность плотностей фаз определяет не только скорость расслаивания несмешивающихся жидкостей, но и производительность экстракционного оборудования. Кроме того, необходимо учитывать, что при смешении жидкостей происходит изменение плотностей фаз за счет их взаимной растворимости. Воспламеняемость. Это свойство экстрагента обычно характеризуется его температурой вспышки, которая в целях пожаробезопасности должна быть достаточно высокой. Если в процессе экстракции используется горячий экстрагент, он должен не только иметь достаточно высокую температуру вспышки, но и обладать узким диапазоном пределов взрываемости его паров в смеси с воздухом. Токсичность. Использование в промышленности высокотоксичных экстрагентов сопряжено с трудностями выполнения требований техники безопасности, и их применения по возможности следует избегать. Токсичные экстрагенты не должны применяться в пищевой и парфюмерной промышленности. Стоимость. Низкая стоимость и доступность экстрагента являются важными характеристиками. Несмотря на то, что экстрагент регенерируют после экстракции, обычно бывает необходимо вводить в процесс некоторое количество свежего экстрагента для восполнения необратимых потерь. Межфазовое натяжение. Для ускорения коалесценции несмешивающихся жидкостей при их разделении (отстаивании) необходимо, чтобы межфазовое натяжение было достаточно высоким. Однако, чрезмерно большое межфазовое натяжение приводит к увеличению энергии, затрачиваемой на создание дисперсии. Жидкости с малым межфазовым натяжением образуют стабильные эмульсии, возникновение которых трудно предотвратить. Реакционная способность и стабильность. Химическая реакция между экстрагентом и компонентами исходного раствора нежелательна, поскольку усложняется стадия регенерации экстрагента. Вместе с тем, такая реакция обычно увеличивает коэффициент распределения вещества между фазами. Поэтому, если происходит химическая реакция, то она должна быть обратимой, иначе стоимость регенерации экстрагента будет велика. Например, уран, извлекают из разбавленных кислых растворов алкилами фосфорной кислоты, химически взаимодействующими с исходным раствором, при этом экстрагент регенерируют экстракцией из него урана более концентрированной кислотой. Вязкость. С уменьшением вязкости экстрагента уменьшаются затраты энергии на перекачивание и перемешивание, увеличивается скорость тепло- и массопередачи, а также скорость осаждения дисперсий. Иногда для уменьшения вязкости экстрагента его смешивают с инертным растворителем, например, при экстракции урана трибутилфосфат смешивают с керосином или другими углеводородами. Регенерируемость. Во всех процессах жидкостной экстракции необходимо выделять экстрагент из продуктов экстракции, чтобы предотвратить загрязнение этих продуктов экстрагентом, а также свести к минимуму его потери. Если экстрагент выделяется посредством ректификации, важное значение имеет летучесть и теплота парообразования экстрагента. Для регенерации экстрагента помимо ректификации применяют другие методы, например: перегонка с водяным паром, выпаривание, кристаллизация, жидкостная экстракция, химическая реакция. Во многих случаях стоимость регенерации экстрагента составляет большую часть стоимости всего процесса разделения, поэтому вопросам выбора схемы регенерации следует уделять особое внимание. 9.Применение экстракции В аналитической химии экстракция используется для концентрирования микропримесей и выделения органических и неорганических веществ (кислот,металлов и т.д) с целью их дальнейшего количественного определения различными методами (спектрофтометрическими, хроматографическими, и другими). Широкое распространение экстракция получила в экологических исследованиях и в лабораторном контроле качества различной продукции. В промышленности экстракция используется как метод выделения целевых продуктов органического синтеза из реакционной массы, а также при получении цветных и редкоземельных металлов из природного сырья.(в процессах переработки нефти для разделения ароматических и алифатических углеводородов). Особенно успешно используется экстракция в гидрометаллургии в технологии урана, бериллия, меди, для разделения близких по свойствам металлов — редкоземельных элементов (циркония и гафния, тантала и ниобия, никеля и кобальта и т. д.). Экстракционные методы применяют для опреснения воды, переработки промышленных сбросов с целью их обезвреживания, а также использования их полезных компонентов. Заключение Проблема разделения смесей и выделения в чистом виде индивидуальных химических соединений имеет огромное практическое значение. В последние десятилетия интерес к этой проблеме усилился в связи с развитием металлургии цветных и редких металлов, полупроводниковой техники. Усовершенствование методов разделения и концентрирования стимулируется также развитием других областей производства, таких, как нефтяная, химическая, фармацевтическая промышленность. Основными преимуществами экстракционного метода являются высокая избирательность и чистота разделения, возможность работы как с большими, так и с самыми малыми концентрациями, отсутствие загрязнений продуктов, легкость технологического и аппаратурного оформления, возможность осуществления непрерывного процесса, автоматизации и, наконец, высокая производительность. Эти особенности делают экстракционный метод перспективным для применения в различных отраслях промышленности. Области применения экстракции быстро расширяются. В настоящее время можно назвать аналитическую химию, радиохимию, ядерную технологию, технологию цветных и редких металлов. Кроме того, необходимо отметить большое значение экстракции для препаративных и аналитических целей в научных исследованиях, например при изучении процессов комплексообразования и состояния веществ в растворах. Развитие экстракционных методов достигло такой ступени, что в настоящее время можно экстрагировать любой элемент или разделить любую пару элементов путем применения тех или иных экстракционных систем или выбора соответствующих условий экстракции . Для прогнозирования экстракционной способности различных соединений используются достижения термодинамики, координационной химии, теории растворов, органической химии. Поэтому изучение экстракционных систем способствует развитию химии в целом. Список литературы: 1.Трейбал Р. Жидкостная экстракция. Москва, 1966. - 724 с. 2.Альдерс, Л. Жидкостная экстракция / Л. Альдерс. - М.: Издательство иностранной литературы, 1996. - 216 c 3. Харитонов, Ю.Я. Примеры и задачи по аналитической химии (Гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические методы анализа). Учебное пособие. Гриф УМО по медицинскому образованию / Ю.Я. Харитонов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 102 c. 4.Зюлковский З. Жидкостная экстракция в химической промышленности. - Л.; Госхимиздат, 1963 г. - 479 стр. 5.Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии 6.Пер. с англ.: О.М. Петрухина, С.С. Родина ; Под ред. Ю.А. Золотова: Экстракция в аналитической химии и радиохимии. - М.: Иностранная литература, 1961 7.http://www.xumuk.ru/toxicchem/34.html 8.Будников Г.К., Троепольская Т.В., Улахович Н.А. Электрохимия хелатов металлов в неводных средах. М.: Наука, 1980. 192 с. 9.Романков П. Г., Фролов В. Ф. Массообменные процессы химической технологии. – М.: Высшая школа, 1990. – 129 с. 10.Аксельруд Г.А., Лысянский В.М. Экстрагирование. Система твердое тело - жидкость. – Л.: Химия, 1974. – 247 с. 11.Романков П. Г., Курочкина М. И. Экстрагирование из твердых материалов. – Л.: Химия, 1983. – 364 с. 12.Василик И.Н., Лысянский В.М. Интенсификация процесса экстракции и совершенствование оборудования для получения настоев. Вып. 8. М.: ЦНИИТЭИпищепром, 1982. – 217 с. 13.Айнштейн В.Г. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. - М.: Химия, 2002 г. - 1758 стр. 15.Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Ч.2. - М.: Химия, 2002 г. - 368 стр. 16.Ягодин Г.А., Каган С.З. Основы жидкостной экстракции. - М.: Химия, 1981 г. - 400 стр. 17.Каухова, И.Е. Двухфазная экстракция в получении лекарственных и косметических средств / И.Е. Каухова. - М.: Проспект Науки, 2010. - 608 c |