Анатомия. Этот отдел отвечает за некоторые процессы поведения, тут расположен коллектор всех чувствительных путей организма и главный гормональный регулятивный центр

Скачать 97.94 Kb. Скачать 97.94 Kb.

|

|

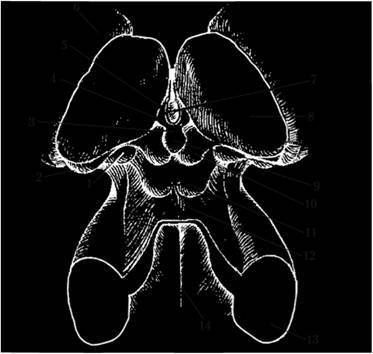

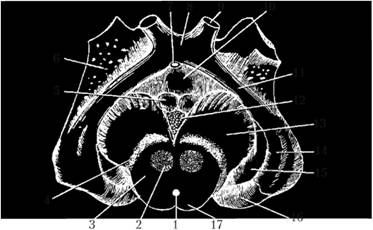

1. Промежуточный мозг является конечным отделом ствола и полностью скрыт полушариями. Этот отдел отвечает за некоторые процессы поведения, тут расположен коллектор всех чувствительных путей организма и главный гормональный регулятивный центр. Ограничен: Спереди – передняя комиссура (спайка) и терминальная пластинка; Сзади – задняя комиссура, комиссура поводка и эпифиз; Вверху – мозолистое тело и полушария большого мозга; Промежуточный мозг и его анатомия непосредственно связаны с выполняемыми функциями. Поэтому хорошее кровоснабжение и близость к ключевым нервным структурам являются важным условием. Промежуточный мозг состоит из следующих функциональных частей: Таламус – орган, в котором собираются все сенсорные данные: зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные – и затем передаются в кору; Метаталамус состоит из коленчатых тел, является подкорковым центром слуха и зрения, анатомически связан с таламусом; Субталамус относится к группе базальных ганглиев, он связан с выполнением тонких движений; Гипоталамус – центр выработки гормонов, которые контролируют деятельность гипофиза (гипоталамо-гипофизарная система) и подкорковый центр многих поведенческих реакций; Эпиталамус – его составляет железа внутренней секреции – эпифиз, или шишковидное тело. Тут также находится третий желудочек, через который осуществляется отток ликвора и располагаются зрительные тракты, нервы и зрительный перекрест. 2. Таламический мозг и его части: зрительные бугры, надбугорье, забугорье, подбугорье. Промежуточный мозг состоит из двух отделов: 1. Таламический мозг; 2. Гипоталамус. (1)Таламический мозг включает в себя: таламус, надталамическая область - эпиталамус, заталамическая область - метаталамус. Таламус(зрительный бугор) имеет яйцевидную форму, передний конец заострен, имеется небольшой выступ - передний бугорок, а сзади таламус расширен - подушка. Дорсальная поверхность таламуса обращена в полость бокового желудочка и латерально от него находится хвостатое ядро. Медиальная поверхность таламуса обращена в полость III желудочка. Эпиталамус (надбугорье) состоит из: 1) треугольника поводка, 2) поводка, 3) шишковидного тела(эпифиза). Между поводками имеется спайка, соединяющая поводки. Эпифиз - железа внутренней секреции, располагается между верхними холмиками СрМ, вырабатывает гормон мелатонин, оказывает влияние на половые железы, регулируя половое созревание. Метаталамус (забугорье) включает медиальное и латеральное коленчатые тела, которые располагаются позади зрительного бугра. Медиальное коленчатое тело вместе с нижними холмиками СрМ являются подкорковыми центрами слуха, а латеральное с верхними холмиками - подкорковые центры зрения. (2)Гипоталамус (подбугорье) представляет собой вентральный отдел ПромМ. В его состав входит комплекс образований, расположенных под III желудочком. Гипоталамус спереди ограничивается зрительным перекрестом (хиазмой), латерально – передней частью субталамуса, внутренней капсулой и зрительными трактами, отходящими от хиазмы. Сзади гипоталамус продолжается в покрышку СрМ. В гипоталамусе различают большую по размерам переднебоковую часть и меньшую заднюю часть. Переднебоковая часть образует дно III желудочка мозга и включает серый бугор, воронку с гипофизом, зрительные тракты, перекрест зрительных нервов, пограничную мозговую пластинку. Сюда же относится собственно подбугорная область – скопление ядер СВ гипоталамуса. В стенке серого бугра расположены вегетативные ядра (ядра ВНС), которые причисляют к эмоциогенным зонам мозга. Они также оказывают влияние на эмоциональные реакции человека. Подбугорная область расположена под таламусами чуть выше серого бугра и частично внутри между его стенками. Сверху она отделена от таламусов гипоталамической бороздой. Задняя часть гипоталамуса расположена между серым бугром и задним продырявленным веществом и состоит из правого и левого сосцевидных тел. Внутри каждого из них под тонким слоем БВ находятся два серых ядра, относящихся к подкорковым обонятельным центрам. Функциональная роль гипоталамуса очень велика. В нем расположены высшие вегетативные центры, нейроны гипоталамуса секретируют нейрогормоны (вазопрессин и окситоцин), а также факторы, стимулирующие или угнетающие выработку гормонов гипофизом. Гипоталамус образует с гипофизом единый функциональный комплекс, в котором первый играет регулирующую, а второй эффекторную роль. 3. Таламический мозг В таламическом мозге выделяют три части – таламус, или зрительный бугор, эпиталамус (надталамическую область) и метаталамус (заталамическую область). Перечисленные структуры таламического мозга доступны осмотру только с дорсальной поверхности ствола головного мозга после удаления полушарий (рис. 3.14).  Рис. 3.14. Дорсальная (задняя) поверхность промежуточного и среднего мозга: 1 – медиальное коленчатое тело; 2 – латеральное коленчатое тело; 3 – спайка поводков; 4 – поводок; 5 – треугольник поводков; 6 – хвостатое ядро; 7 – третий желудочек; 8 – таламус; 9 – шишковидное тело; 10 – верхний холмик; 11 – нижний холмик; 12 – верхний мозговой парус; 13 – средняя мозжечковая ножка; 14 – срединная борозда Таламус (зрительный бугор) имеет яйцевидную форму. Медиальная и дорсальная поверхности таламуса свободны, вентральная и латеральная поверхности сращены со структурами конечного мозга. Передний конец заострен и называется передним бугорком таламуса; задний конец утолщен и называется подушкой таламуса. Дорсальная поверхность таламуса покрыта тонким слоем белого вещества. Латерально на этой поверхности находится узкая концевая полоска, которая разделяет зрительный бугор и хвостатое ядро. По медиальному краю дорсальной поверхности таламуса проходит белый гребешок, называемый мозговой полоской таламуса, которая сзади ограничивает небольшую треугольную площадку – треугольник поводка, относящуюся к над- таламической области. Большая часть дорсальной поверхности таламуса покрыта сосудистой пластинкой, над которой располагается свод, относящийся к конечному мозгу. Медиальная поверхность таламуса обращена в полость третьего желудочка. Ее нижней границей является подталамическая борозда. Между медиальными поверхностями зрительных бугров находится тяж – межталамическое сращение. Он образуется вторично в результате сближения таламусов. Эпиталамус (надталамическая область) располагается кзади от таламуса и является как бы его продолжением. К нему относят шишковидную железу, поводки, спайку поводков и треугольники поводков. Шишковидная железа напоминает по форме сдавленную сосновую шишку. Она располагается в борозде между верхними холмиками среднего мозга. Шишковидная железа является железой внутренней секреции. В основании железы имеется шишковидное углубление, представляющее собой небольшую полость, которая является продолжением третьего желудочка. Снизу шишковидная железа ограничена задней спайкой мозга, сверху от нее находится спайка поводков. Треугольник поводка представляет собой небольшое треугольное поле, которое находится между поводком, таламусом и верхним холмиком. Под тонким слоем белого вещества здесь находится ядро поводка. Метаталамус (заталамическая область) представлен медиальными и латеральными коленчатыми телами. Медиальное коленчатое тело имеет форму небольшого возвышения (7×5 мм), расположенного вентральнее подушки зрительного бугра (рис. 3.15). Вместе с нижними холмиками среднего мозга медиальные коленчатые тела являются подкорковыми центрами слуха. Ядра медиального коленчатого тела играют роль коммуникационных центров для нервных импульсов, направляющихся в кору полушарий большого мозга. На нейронах ядер медиального коленчатого тела заканчиваются волокна латеральной петли. Латеральное коленчатое тело представляет собой возвышение удлиненной формы (12 × 5 мм), которым заканчивается зрительный тракт. Оно располагается на нижнелатеральной поверхности подушки зрительного бугра, кпереди от медиального коленчатого тела. Коленчатые тела между собой разделены широкой бороздой. Латеральные коленчатые тела вместе с верхними холмиками и подушкой зрительного бугра являются подкорковыми центрами зрения. Ядра латерального коленчатого тела представляют собой коммуникационные центры, в которых прерываются пути, проводящие нервные импульсы к зрительным центрам коры полушарий большого мозга.  Рис. 3.15. Гипоталамус и заталамическая область. Разрез среднего мозга. Вид с вентральной поверхности: 1 – водопровод мозга; 2 – красное ядро; 3 – покрышка среднего мозга; 4 – черное вещество; 5 – сосцевидное тело; 6 – переднее продырявленное вещество; 7 – воронка; 8 – зрительный перекрест; 9 – зрительный нерв; 10 – серый бугор; 11 – зрительный тракт; 12 – заднее продырявленное вещество; 13 – ножки мозга; 14 – латеральное коленчатое тело; 15 – медиальное коленчатое тело; 16 – подушка таламуса; 17 – пластинка крыши 4. Развитие промежуточного мозга связано с формированием органа зрения и высших вегетативных центров. этап, связанный с образованием головного мозга называется цефализацией (от греч. «encephalon» – головной мозг). Дальнейшая эволюция ЦНС связана с обособлением переднего отдела нервной трубки, что первоначально обусловлено развитием анализаторов, и приспособлением к разнообразным условиям обитания. Филогенез головного мозг также проходит несколько этапов. На первом этапе цефализации из переднего отдела нервной трубки формируются три первичных пузыря. Развитие заднего пузыря (первичный задний, или ромбовидный мозг, rhombencephalon) происходит у низших рыб в связи с совершенствованием слухового и вестибулярного анализаторов, воспринимающих звук и положение тела в пространстве (VIII пара головных нервов). Эти два вида анализаторов наиболее важны для ориентации в водной среде и являются, вероятно, эволюционно наиболее ранними. Так как на этом этапе эволюции наиболее развит задний мозг, в нём же закладываются и центры управления растительной жизнью, контролирующие важнейшие системы жизнеобеспечения организма – дыхательную, пищеварительную и систему кровообращения. Такая локализация сохраняется и у человека, у которого выше указанные центры располагаются в продолговатом мозге. Задний мозг по мере развития делится на собственно задний мозг (metencephalon), состоящий из моста и мозжечка, и продолговатый мозг (myelencephalon), являющийся переходным между головным и спинным мозгом. Развитие отдельных частей промежуточного мозга происходит гетерохронно. Зрительный бугор (таламус) закладывается ко второму месяцу внутриутробного развития, а на третьем месяце он морфологически разграничен с гипоталамусом. Па четвертом-пятом месяце пренатального развития между ядрами таламуса проявляются светлые прослойки развивающихся нервных волокон. В это время клетки еще слабо дифференцированы. В шесть месяцев становятся хорошо видимыми нейроны ретикулярной формации зрительного бугра. Другие его ядра начинают формироваться с шестого месяца внутриутробной жизни, и к девяти месяцам они хорошо выражены. В последующем происходит их дальнейшая дифференцировка. Усиленный рост зрительного бугра имеет место в четырехлетием возрасте, а к 13 годам этот отдел мозга достигает окончательных размеров. Подбугориая область (гипоталамус) закладывается в эмбриональном периоде, но в первые месяцы внутриутробного развития ядра гипоталамуса не дифференцированы. Только на четвертом-пятом месяце накапливаются клеточные элементы будущих ядер, которые становятся хорошо выраженными на восьмом месяце. К моменту рождения структуры гипоталамуса, особенно серого бугра, отвечающего за поддержание гомеостаза, еще полностью не дифференцированы (этим объясняется несовершенство терморегуляции у новорожденных и детей первого года жизни). Ядра гипоталамуса созревают в разное время, в основном к двум-трем годам. Дифференциация клеточных элементов серого бугра заканчивается позднее всего — к 13—17 годам. В процессе роста и развития проме- жуточного мозга уменьшается количество клеток на единицу площади, увеличиваются размер отдельных клеток и число проводящих путей. Темпы формирования гипоталамуса выше по сравнению со сроками развития коры больших полушарий. Они близки к срокам и темпам развития ретикулярной формации. Об активности ядер промежуточного мозга свидетельствует наличие у новорожденного рефлекторных реакций на тактильные, вкусовые, обонятельные, температурные и болевые стимулы. 5. Конечный мозг Конечный (telencephalon), или большой, мозг (cerebrum) развивается из переднего мозгового пузыря, состоит из сильно развитых парных частей - правого и левого полушарий большого мозга и соединяющей их срединной части. Полушария разделены продольной щелью, в глубине которой лежит пластинка белого вещества - мозолистое тело. Оно состоит из волокон, соединяющих оба полушария. Под мозолистым телом находится свод, представляющий собой два изогнутых волокнистых тяжа, которые в средней части соединены между собой, а спереди и сзади расходятся, образуя столбы и ножки свода. Спереди от столбов свода находится передняя спайка. Между передней частью мозолистого тела и сводом натянута тонкая вертикальная пластинка мозговой ткани - прозрачная перегородка. Полушарие большого мозга образовано серым и белым веществом. В нем различают самую большую часть, покрытую бороздами и извилинами,- плащ, образованный лежащим на поверхности серым веществом - корой большого мозга, обонятельный мозг и скопления серого вещества внутри полушарий - базальные ядра. Два последних отдела составляют наиболее старую в эволюционном развитии часть полушария. Полостями конечного мозга являются боковые желудочки. В каждом полушарии различают три поверхности: верхнелатеральную - выпуклую соответственно своду черепа, медиальную - плоскую, обращенную к такой же поверхности другого полушария, и нижнюю - неправильной формы. Поверхности полушария имеют сложный рисунок благодаря идущим в различных направлениях бороздам и складкам между ними - извилинам. Величина и форма борозд и извилин подвержены значительным индивидуальным колебаниям. Однако существует несколько постоянных, четко выраженных борозд, которые появляются раньше других в процессе развития зародыша. Ими пользуются для разделения полушарий на большие участки, называемые долями. Каждое полушарие состоит из пяти долей: лобной, теменной, затылочной, височной и островковой, или островка, расположенного в глубине латеральной борозды. Границей между лобной и теменной долями является центральная борозда, между теменной и затылочной - теменно-затылочная. Височная доля отделена от остальных латеральной бороздой. На верхнелатеральной поверхности полушария в лобной доле различают предцентральную борозду, отделяющую предцентральную извилину, и две лобные борозды: верхнюю и нижнюю, делящие остальную часть лобной доли на верхнюю, среднюю и нижнюю лобные извилины. В теменной доле проходят постцентральная борозда, отделяющая постцентральную извилину, и внутритеменная борозда, делящая остальную часть теменной доли на верхнюю и нижнюю теменные дольки. В нижней дольке выделяют над краевую и угловую извилины. Две параллельно идущие борозды - верхняя и нижняя височные делят височную долю на верхнюю, среднюю и нижнюю височные извилины. В затылочной доле выделяют поперечные затылочные борозды и извилины. На медиальной поверхности полушария хорошо видны борозда мозолистого тела и поясная борозда, между которыми находится поясная извилина. Над ней, окружая центральную борозду, лежит парацентральная долька. Участок между теменно-затылочной бороздой и проходящей позади нее шпорной бороздой называется клином, а лежащий впереди него - предклиньем. В месте перехода на нижнюю поверхность полушария выделяется медиальная затылочно-височная, или язычная, извилина. На нижней поверхности, отделяя полушарие от мозгового ствола, проходит глубокая борозда гиппокампа, кнаружи от которой находится парагиппокампальная извилина. Латеральнее она отделена коллатеральной бороздой от боковой затылочно-височной извилины. Островок, расположенный в глубине латеральной борозды, также покрыт бороздами и извилинами. Кора большого мозга (cortex cerebri) представляет собой пласт серого вещества толщиной до 4 мм, покрывающий поверхность полушарий и залегающий в глубине борозд. Кора образована слоями нервных клеток и волокон, расположенных в определенном порядке. Наиболее типично устроенные участки филогенетически более новой коры состоят из шести слоев клеток, в старой и древней коре меньшее число слоев и устроена она проще. Различные участки коры имеют разное клеточное и волокнистое строение. В связи с этим существует учение о клеточном (цитоархитектоника) и волокнистом (миелоархитектоника) строении, коры большого мозга. Обонятельный мозг у человека представлен рудиментарными образованиями, хорошо выраженными у животных. Он составляет наиболее старые участки коры полушарий. Базальные ядра представляют собой скопления серого вещества внутри полушарий. К ним относится полосатое тело, состоящее из хвостатого и чечевицеобразного ядер, соединенных между собой. Чечевицеобразное ядро делится на две части: расположенную снаружи скорлупу и лежащий кнутри бледный шар. Они являются подкорковыми двигательными центрами. Кнаружи от чечевицеобразного ядра расположена тонкая пластинка серого вещества - ограда, в переднем отделе височной доли лежит миндалевидное тело. Между базальными ядрами и таламусом находятся прослойки белого вещества, внутренняя, наружная и самая наружная капсулы. Через внутреннюю капсулу проходят проводящие пути. Боковые желудочки (правый и левый) являются полостями конечного мозга, залегают ниже уровня мозолистого тела в обоих полушариях и сообщаются через межжелудочковые отверстия с III желудочком. Они неправильной формы и состоят из переднего, заднего и нижнего рогов и соединяющей их центральной части. Передний рог лежит в лобной доле, кзади он продолжается в центральную часть, которая соответствует теменной доле. Сзади центральная часть переходит в задний и нижний рога, расположенные в затылочной и височной долях. В нижнем роге имеется валик - гиппокамп. С медиальной стороны в центральную часть боковых желудочков, впячивается сосудистое сплетение, продолжающееся в нижний рог. Стенки боковых желудочков образованы белым веществом полушарий и хвостатыми ядрами. К центральной части снизу примыкает таламус. Белое вещество полушарий занимает пространство между корой и базальными ядрами. Оно состоит из большого количества нервных волокон, идущих в разных направлениях. Выделяют три системы волокон полушарий: ассоциативные, соединяющие части одного и того же полушария; комиссуральные (спаечные), соединяющие части правого и левого полушарий, к которым относятся мозолистое тело, передняя спайка и спайка свода, и проекционные волокна, или проводящие пути, соединяющие полушария с лежащими ниже отделами головного мозга и спинным мозгом. |