МДК 01,02(2) 33. Федеральное агенство железнодорожного транспорта филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Скачать 1.69 Mb. Скачать 1.69 Mb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. САРАТОВЕ ( Филиал СамГУПС в г. Саратове) МДК 01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования ---------------------------------------------------------------------------- (название дисциплины) Контрольная работа № _2__ Филиал СамГУПС в г. Саратове 13 .02. 07 __33___ (код специальности, номер варианта) Выполнил: студент группы __3Э___, шифр_83______ Проверил: преподаватель Саратов 2021 Задача №3 Выбрать сечение и марку кабеля или провода воздушной линии, имея следующие исходные данные:

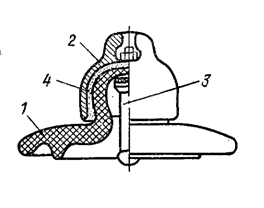

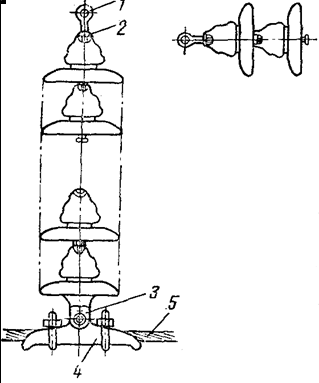

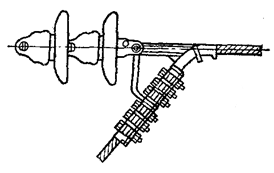

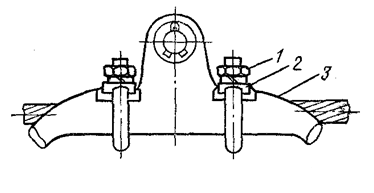

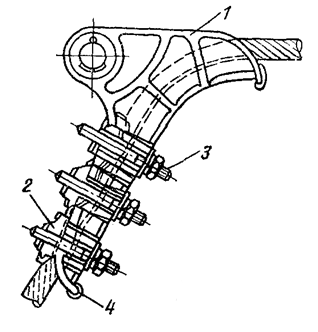

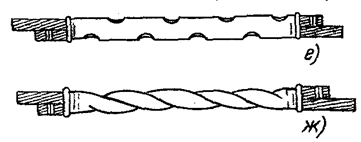

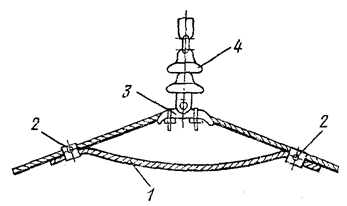

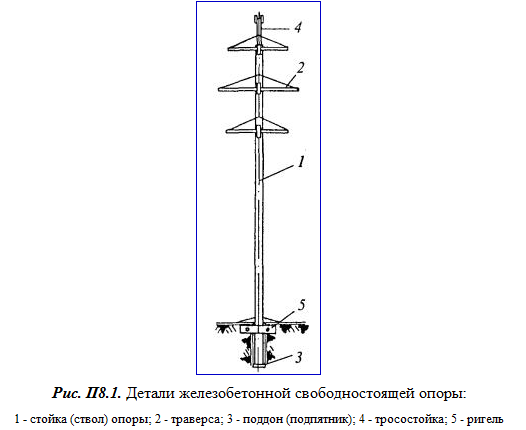

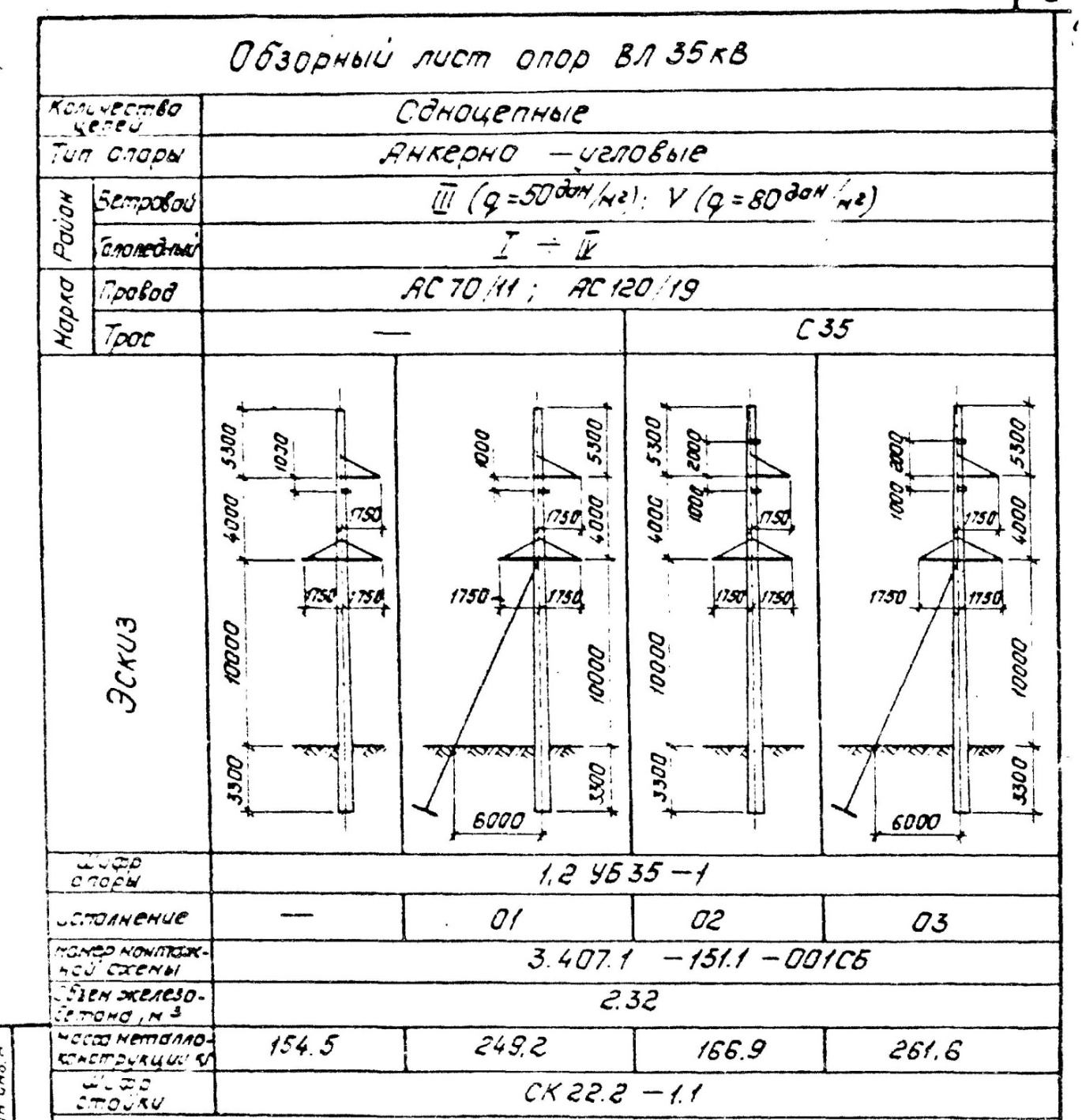

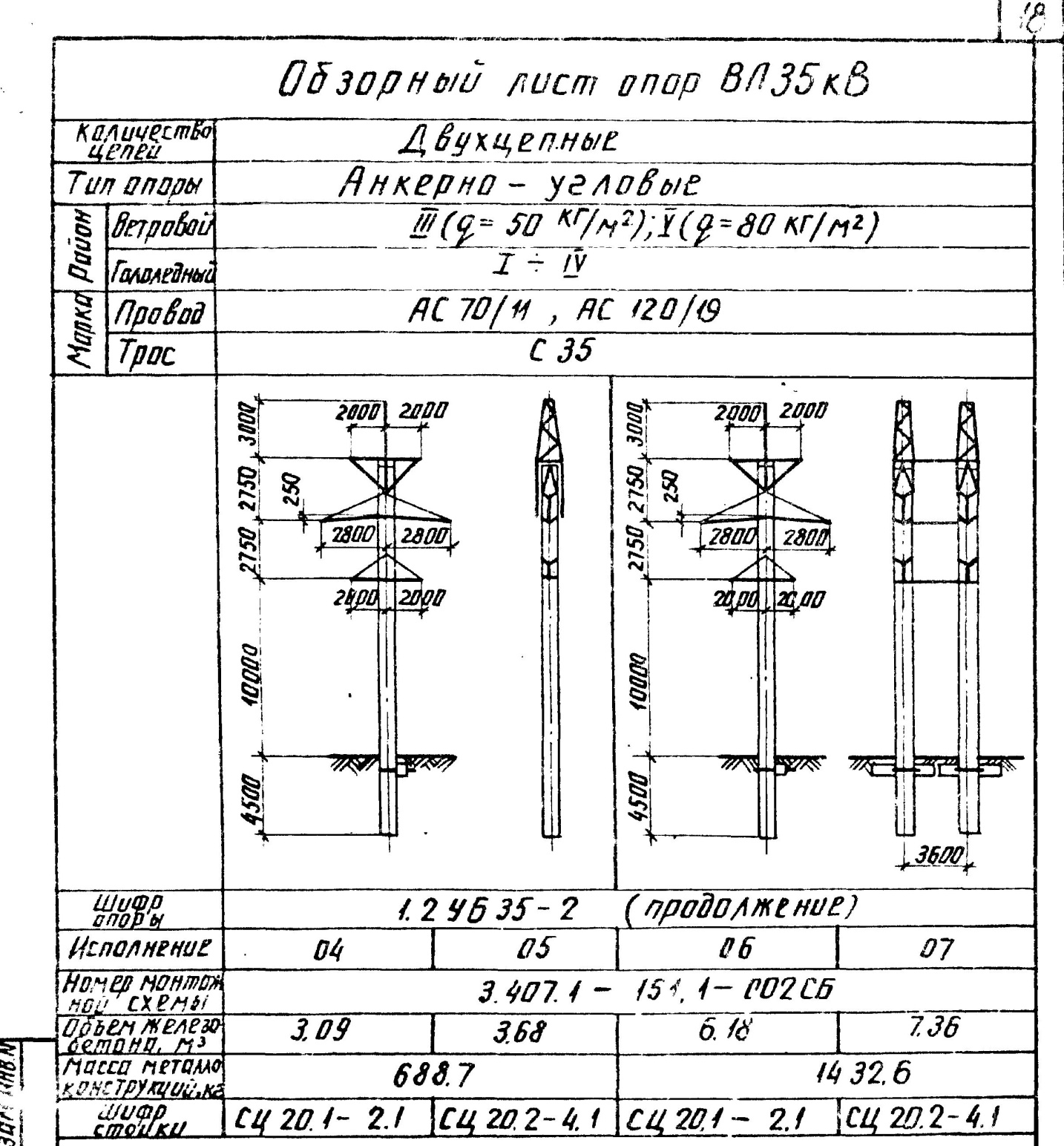

Решение Для расчета сечений кабельных линий, соединяющих КТП, необходимо знать рабочий максимальный ток, который протекает по рассматриваемому участку и определяется по формуле: Ip.m.=Sm/(n*√3*UH), где Sм– полная мощность проходящая по рассматриваемому участку ка- бельной линии, кВА; Uн– напряжение на шинах РП, равное 10 кВ; n – количество кабелей в нормальном или аварийном режиме. Участок РП – ТП:  Расчет сечений кабельной линии ведется для всех участков сети с учетом возможных режимов работы магистралей, отходящих от ПС, либо одной секции РП. Сечение кабельной линии на напряжение 10(10) кВ выбирают по нагреву расчетным током, проверяют по термической стойкости к токам КЗ, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. Выбираем кабель марки ААБ2лУ -110кВ, 110 кВ, трехжильный. 1. Определяем расчетный ток в нормальном режиме (оба трансформатора включены). Ip.m=(28000/2)/(1*1,73*10)=809,24А где: n – количество кабелей к присоединению; 2. Определяем расчетный ток в послеаварийном режиме, с учетом, что один трансформатор отключен: Iрас.ав.=28000/(1*1,73*10)=1618,49А 3. Определяем экономическое сечение, согласно ПУЭ раздел 1.3.25. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается: S=Iрас./ Jэк=809,24/3=270мм2 Jэк =3,0 – нормированное значение экономической плотности тока (А/мм2) выбираем по ПУЭ таблица 1.3.36, с учетом что время использования максимальной нагрузки Тmax=4600 ч. Сечение округляем до ближайшего стандартного 270 мм2. Длительно допустимый ток для кабеля сечением 3х270мм2 по ПУЭ,7 изд. таблица 1.3.16 составляет Iд.т=1618А > Iрасч.ав=809 А. 4. Определяем фактически допустимый ток, при этом должно выполняться условие Iф>Iрасч.ав.: Iф=К1*К2*К3* Ig.m. Коэффициент k1, учитывающий температуру среды отличающуюся от расчетной, выбираем по таблице 2.9 [Л1. с 55] и таблице 1.3.3 ПУЭ. Учитывая, что кабель будет прокладываться в трубах в земле. По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +25 °С. Температура жил кабеля составляет +65°С, в соответствии с ПУЭ, изд.7 пункт 1.3.12. Принимаем по таблице 4.13 [Л5, с.86] среднемесячную температуру грунта для наиболее жаркого месяца (наиболее тяжелый температурный режим работы) равного +17,6 °С (г. Москва). Температуру грунта для г. Москвы, я принимаю в связи с отсутствием данных по г. Саратов, а так как данные города находятся в одном климатическом поясе — II, то погрешность в разности температур будет в допустимых пределах. Округляем выбранное значение температуры грунта до расчетной равной +20° Для определения средней максимальной температуры воздуха наиболее жаркого месяца, можно воспользоваться СП 131.13330.2018 таблица 4.1. По ПУЭ таблица 1.3.3 выбираем коэффициент k1 = 1,06. Коэффициент k2 – учитывающий удельное сопротивление почвы (с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ 7 изд. таблица 1.3.23. В моем случае поправочный коэффициент для нормальной почвы с удельным сопротивлением 120 К/Вт составит k2=1. Определяем коэффициент k3 по ПУЭ таблица 1.3.26 учитывающий снижение токовой нагрузки при числе работающих кабелей в одной траншее (в трубах или без труб), с учетом, что в одной траншее прокладывается один кабель. Принимаем k3 = 1. Определив все коэффициенты, определяем фактически допустимый ток: Iф=К1*К2*К3* Ig.m.=1,06*1*1*115=121,9А Iф>Iрасч.ав=121,9>810 (условие не выполняется) 5. Проверяем кабель ААБ2лУ -110кВ сечением 3х270мм2 по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17. Smin=I(3)k.3.=√t3/C=224000*(√0.6/95)=141,4мм2≥270мм2 (условие выполняется) Сечение округляем до ближайшего стандартного 270 мм2. 6. Проверяем кабель на потери напряжения: 6.1 В нормальном режиме: ∆UH=√3*Iрасч.*L*(r*cosφ+x*sinφ)=√3*810*10*(0,169*0,8+0,077*0,6)=55,85В где: r и x — значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л1.с 48]. Для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 3х270мм2 активное сопротивление r = 0,169 Ом/км, реактивное сопротивление х = 0,077 Ом/км. Если Вам не известен cosφ, можно определить для различных электроприемников по справочным материалам табл. 1.6-1.8 [Л3, с 13-20]. 6.2 В послеаварийном режиме: ∆UH=√3*Iрасч.*L*(r*cosφ+x*sinφ)=√3*1618*10*(0,169*0,8+0,077*0,6)=111,7В Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначительные, следовательно, напряжение у потребителей практически не будет отличаться от номинального. Таким образом, при указанных исходных данных выбран кабель ААБлУ-110 3х270. Задача №43. По трехфазной линии напряжением U=10кВ передается энергия к нагрузке мощностью Р=420кВт. Длина линии l=5,0км, cosφ=0,94, Тнб=4000ч. Допустимая потеря напряжения не должна превышать 5%. На воздушной линии применяются типы опор – угловые. Необходимо: Рассчитать сечение и выбрать провод для ВЛ. Выбрать изоляторы и арматуру, изобразить изоляторы эскизно. Эскизно изобразить, как осуществляется крепление проводов к изоляторам и соединение проводов между собой. Выбрать опоры, изобразить опору эскизно. Описать порядок монтажа ВЛ, какие необходимы инструмент, приспособление, механизмы для монтажа ВЛЭП. Составить инструкцию по эксплуатации ВЛ. Решение: Сечение ВЛЭП рассчитывается по формуле:  где jЭ=1,1 – экономическая плотность тока согласно ПУЭ, для алюминиевых проводов при Тнб=4000ч.; где jЭ=1,1 – экономическая плотность тока согласно ПУЭ, для алюминиевых проводов при Тнб=4000ч.; - расчетный ток нагрузки. - расчетный ток нагрузки. мм2, выбираем провод марки АС-70/11, с длительно допустимым током 265 А для наружной установки. мм2, выбираем провод марки АС-70/11, с длительно допустимым током 265 А для наружной установки. ; ;  Проверка выбранного сечения по потере напряжения:  , ,где tg φ=tg(arccosφ)=0,36; RW=R0∙l, XW=X0∙l – сопротивления линии выбранного сечения.  ВЛ напряжением 10 кВ не подлежат проверке по допустимым потерям и отклонению напряжения, так как повышение уровня напряжения путем увеличения сечения проводов таких линий по сравнению с применением трансформаторов с РПН или средств компенсации реактивной мощности в таких сетях экономически не оправдывается. При напряжении 10 кВ и выше проводники должны быть проверены по условиям образования короны. Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех для напряжения 110 кВ согласно ПУЭ составляет 70 мм2. 2.На ВЛ напряжением 10 кВ и выше наиболее распространен подвесной изолятор тарельчатого типа. Подвесные изоляторы нормального типа (рис. 1) состоят из фарфоровой или стеклянной изолирующей части и металлических деталей – шапки 2 и стержня 3, соединяемых с золирующей частью посредством цементной связки 4.  Рис. 1. Подвесной изорлятор тарельчатого типа ПС 70Е. В условном обозначении изолятора буквы и цифры означают: П–подвесной; Ф (С)–фарфоровый (стеклянный); Г–для загрязненных районов; цифра– класс изолятора, кН; А, Б, В–исполнение изолятора. Буква "Е" в маркировке изолятора обозначает индекс модификации изолятора и косвенно характеризует год выпуска. Таким образом изоляторы ПС-70, ПС-70А, ПС-70Б, ПС-70В, ПС-70Г, ПС-70Д в настоящее время являются устаревшими и не выпускаются. Современное название изолятора - ПС-70Е.  Подвесные изоляторы собирают в гирлянды (рис. 2), которые бывают поддерживающими и натяжными. Количество изоляторов в гирлянде определяется классом напряжения линии, конструкцией опор, типом изолятора, условиями эксплуатации. В поддерживающих гирляндах ВЛ с металлическими и железобетонными опорами 35 кВ должно быть 3 изолятора. Линейная арматура, применяемая для крепления проводов к изоляторам и изоляторов к опорам, делится на следующие основные виды: зажимы, применяемые для закрепления проводов в гирляндах подвесных изоляторов; сцепную арматуру для подвески гирлянд на опорах и соединения многоцепных гирлянд друг с другом, а также соединители для соединения проводов и тросов в пролете. Сцепная арматура включает скобы, серьги 1 и ушки 3 (на рис.3. показаны: 2 - верхний изолятор, 4 - поддерживающий зажим, 5 – провод). а  ) ) Рис. 3. а - поддерживающая гирлянда изоляторов с глухим зажимом; б - натяжная гирлянда изоляторов с болтовым зажимом. Зажимы для закрепления проводов и тросов в гирляндах подвесных изоляторов подразделяются на поддерживающие, подвешиваемые на промежуточных опорах, и натяжные, применяемые на опорах анкерного типа. По прочности закрепления провода поддерживающие зажимы подразделяются на глухие и с заделкой ограниченной прочности. Глухой зажим показан на рис. 4. где: 1 - нажимные болты, 2 - плашка, 3 - корпус зажима («лодочка»). Глухие зажимы – основной тип зажимов, применяемых в настоящее время на ВЛ 35–500 кВ.  Рис. 4. Глухой поддерживающий зажим На анкерных опорах провода закрепляют наглухо при помощи натяжных зажимов. Провода одной фазы электрически соединены друг с другом отрезком провода в виде петли или шлейфа, свободно висящего под гирляндами. Для проводов сечением 35–500 мм2 существуют болтовые типы зажимов. Болтовые зажимы (рис. 5) состоят из корпуса 1, плашек 2, натяжных болтов с гайками 3 и прокладок 4 из алюминия.  Рис. 5. Болтовой натяжной зажим. Промышленность выпускает провода кусками определенной длины. На ВЛ эти куски проводов соединяют друг с другом с помощью соединителей, подразделяемых на овальные и прессуемые. Овальные соединители (рис. 6, е,ж) применяются для проводов сечением до 185 мм2 включительно. В них провода укладываются внахлест, после чего производится обжатие соединителя с помощью специальных клещей (рис. 6, е). Сталеалюминиевые провода сечением до 95 мм2 включительно закрепляются в соединителях методом скручивания (рис. 6, ж).  Рис. 6. е - соединитель овальный с обжатием и , ж – закручиванием. Для сталеалюминиевых проводов малых сечений защита от вибраций осуществляется с помощью демпфирующей петли 1 (рис. 7) из провода той же марки. 2 - болтовые зажимы, 3 - поддерживающий зажим, 4 - подвесная гирлянда изоляторов.  Рис. 7. Демпфирующая петля. 4. По условию выбираем опоры анкерно-угловые, которые устанавливаются в местах изменения трассы, на сложных участках ЛЭП (возводимых с нуля или же реконструированных). К таким участкам относятся: опорные точки трассы, повороты магистрали более чем на 20 градусов, в местах преодоления искусственных или естественных препятствий, где на опору действуют постоянные нагрузки. Срок службы железобетонных опор - 50-60 лет. Для облегчения ж.б. опоры изготавливаются пустотными. Конструкция анкерно-угловой железобетонной опоры 1,2УБ35 отвечает всем, предъявляемым к данному типу опор, требованиям. Она обладает необходимым уровнем жесткости и запасом прочности, что позволяет использовать при строительстве линий электропередач в III-V районах по ветровому давлению и I-IV районах по гололеду (толщине стенки). Основным элементом, компенсирующим нагрузки, выбран, закапываемый в грунт ригель. Для данной опоры рекомендуется использоваться провода марки АС70/11, АС120/19 или же их аналоги. Дополнительная и более подробная информация о железобетонной анкерно-угловой опоре 1,2УБ35(исп05) представлена на рис. 8 а, б.   а) промежуточная одностоечная одноцепная; б) анкерно-угловая одноцепная с оттяжками; в) промежуточно-угловая одноцепная с оттяжками; г) промежуточная одностоечная двухцепная; д) анкерно-угловая трехстоечная одноцепная; е) промежуточная портальная одноцепная; ж) портальная одноцепная с оттяжками; з)и)к) анкерно-угловая одностоечная одноцепная с оттяжками  Рис. 8а. Анкерно-угловая одноцепная железобетонная опора 1,2УБ35-1.  Рис. 8б. Анкерно-угловая двухцепная железобетонная опора 1,2УБ35-2. Сопротивление изоляции подвесного изолятора при испытании мегаомметром 2,5 кВ должно быть не менее 300 МОм. Перечень необходимых механизмов, инструментов, приспособлений для монтажа ВЛЭП-6 кВ. Бурильная машины типа МРК или БМ. Одноковшовые экскаваторы на гусеничном ходу типа Э-652. Автомобильный кран. Телескопическая вышка. Клещи для обжатия овальных соединителей типа МИ-19А. Монтажный передвижной гидравлический пресс МИ-1Б. Приспособление для соединения проводов ВЛ методом скручивания овального соединения типа МИ 189, МИ-190 или МИ-230А. Навесная тяговая лебедка на базе трактора Т-130Г или на базе прицепов типа МАЗ. Раскаточные устройства для барабанов с проводом — на базе одноосных прицепов. Электросварочный аппарат. Мегаомметр типа М4100/5. Приспособление для визирования проводов. Средства защиты: защитные пояса с цепью, защитные каски, индикаторы (указатели) напряжения, резиновые диэлектрические перчатки и галоши. 6. Инструкция по эксплуатации ВЛЭП-35 кВ, выполненной железо-бетонными опорами. Перечень необходимых механизмов, инструментов, приспособлений для обслуживания ВЛЭП-35 кВ. Бульдозер. Индикатор положения соединителей проводов ИПС или прибор для контроля соединителей ПКС. Индикатор натяжения ИН или измеритель тяжения ИТ. Микроскоп Бринелля или лупа Польди, снабженные шкалой с ценой деления 0,1 мм. Эталонный молоток Кашкарова. Полимерцементные растворы и краски или химически стойкие перхлорвиниловые материалы (например, лак марки ХСЛ, эмаль ПХВ-32, ПХВ-23). Анемометр и гололедограф. Приборы МС-07, МС-08, М-416; ИЗБОТ. Стальные щетки или скребки; ветошь; бензин, ацетон, растворитель. Тяговый механизм. Антикоррозионная смазка типа ЗЭС. Слесарный инструмент. Автомобильный кран. Телескопическая вышка. Клещи для обжатия овальных соединителей типа МИ-19А. Приспособление для соединения проводов ВЛ методом скручивания овального соединения типа МИ 189, МИ-190 или МИ-230А. Электросварочный аппарат. Измерительная штанга. Мегаомметр типа М4100/5. Приспособление для визирования проводов. Средства защиты: защитные пояса с цепью, защитные каски, индикаторы (указатели) напряжения, резиновые диэлектрические перчатки и галоши. Задача№63 По исходным данным табл.50 на основании расчета определите: сечение проводов; потерю мощности; потери напряжения.

Решение Сечение провода. Сечение провода, соответствующее минимальной стоимости передачи электроэнергии (ЭЭ), называют экономическим. ПУЭ рекомендуют для определения расчетного экономического сечения (Sэк) метод экономической плотности тока.  (1) (1)где Sэк – экономическое сечение провода, мм2; Iм.р. – максимальный расчетный ток в линии при нормальном режиме работы, А. Для трехфазной сети:  (2) (2)jэк – экономическая плотность тока, А/мм2; принимается на основании опыта эксплуатации.  где Тм – время использования максимальной нагрузки за год, час. Таблица 1- Тм – время использования максимальной нагрузки

Полученное расчетное экономическое сечение (Sэк) приводят к ближайшему стандартному значению. Если получено большое сечение, то берется несколько параллельных проводов (линий) стандартного сечения так, чтобы суммарное сечение было близко к расчетному. Оптимальное расстояние передачи (Lлэп, км) приближенно определяется из соотношения: электропередача провод сечение экономический  (3) (3)Потери мощности в ЛЭП определяются по формулам:  (4) (4)где ΔPЛЭП – потери активной мощности в ЛЭП, МВт; ΔQЛЭП – потери реактивной мощности в ЛЭП, Мвар; Sпер – полная передаваемая мощность, МВА; Uпер – напряжение передачи, кВ; RЛЭП, XЛЭП – полное активное и индуктивное сопротивление, Ом; nЛЭП – число параллельных линий.  (5) (5)Сопротивления в ЛЭП определяются из соотношений:  (6) (6)где r0,x0 – удельные сопротивления, Ом/км. Значение активного сопротивления на единицу длины определяется для воздушных, кабельных и других линий при рабочей температуре  (7) (7)где  – удельная проводимость, м/(Ом*мм2) – удельная проводимость, м/(Ом*мм2)Так как чаще всего длительно допустимая температура проводников 65 или 70 °С, то без существенной ошибки принимают:   S – сечение проводника (одной жилы кабеля), мм2. Значение индуктивного сопротивления на единицу длины с достаточной точностью принимается равным:   Потери напряжения в ЛЭП определяются из соотношения:  (8) (8)где ΔUпер – потеря напряжения в одной ЛЭП, %; РЛЭП – передаваемая по линии активная мощность, МВт; LЛЭП – протяженность ЛЭП, км; r0,x0 – активное и индуктивное сопротивления на единицу длины ЛЭП; UЛЭП – напряжение передачи, кВ. Для перевода % в кВ применяется соотношение:  (9) (9)Составляется структурная схема ЛЭП и наносятся данные  Рисунок 1 – структурная схема ЛЭП По экономической плотности тока определяется расчетное сечение проводов и приводится к стандартному значению.    По справочнику выбирается для ВЛ наружной прокладки провод: А -3×(3×240), Iдоп = 3×400 (А). Оптимальная длина ЛЭП:  Принимается LЛЭП = 200 км. Сопротивление ЛЭП:   Потери мощности в ЛЭП:    Принимается  тогда с учетом потерь: тогда с учетом потерь: Потери напряжения в ЛЭП:    Вопрос №118 Перечислите основные требования техники безопасности при работах, связанных с подъемом на опоры ВЛ . Работы по ремонту опор ВЛ могут осуществляться в разных условиях: на отключенных ВЛ; на ВЛ под напряжением; на ВЛ вблизи ЛЭП более 1 кВ; на двухцепной линии при отключении только одной цепи; на отключенной фазе линии при двух других фазах под напряжением. При выполнении работ без снятия напряжения должно быть минимум 2 человека, причем производитель работ с классом электробезопасности от IV, а остальные – от III. Основные требования безопасности при работе на опорах ЛЭП: Нельзя находиться под опорой, на которой осуществляются работы. При монтаже кабелей на анкерной опоре не допускается находиться со стороны натянутого провода. На угловых опорах запрещается подниматься и работать со стороны внутреннего угла. Провода снимают всегда по одному, а не все сразу. Когда остаются 2 последних провода, опору укрепляют с 3-4 сторон, чтобы предотвратить падение рабочего. Дополнительно укрепляют также два соседних столба. Для выполнения работ рабочие могут передвигаться по проводам с сечением не менее 240 мм2 и тросам сечением не менее 70 мм2. Еще один способ передвижения – тележка. Ее устанавливают на провода, надежно фиксируют, и только после этого в нее может сесть рабочий. Ему необходимо страховаться за 2 провода, а при передвижении обязательно быть в рукавицах. Способы подъема на опору Лучшим способом подъема рабочих с точки зрения удобства и безопасности считают специальные подъемные устройства: телескопическая вышка, автогидроподъемник и пр. Если их применение невозможно или указанные механизмы отсутствуют, можно использовать другие варианты. В случае с деревянными и железобетонными опорами подъем осуществляется при помощи когтей-лазов различной конструкции. Для обслуживания металлических опор допускается использовать сами опоры. Для таких случаев производители предусматривают дополнительные конструкции: На опорах выше 20 м – лестницы или ступеньки. На опорах ниже 20 м – ступеньки допустимы, если уголки решетки имеют наклон более 30°, а расстояние между точками ее крепления к поясам больше 60 см. Лестницы могут быть закрепленными на опоре или специальными монтажными, которые устанавливают только на период ремонта. Меры безопасности при подъеме на опору Предварительно рабочий обязан проверить, исправны ли применяемые лестницы и надежно ли закреплены предохранительный пояс и ремни. На опору можно влезать только с предохранительным поясом. При работах с подъемных механизмов его цепь пристегивают к ограждению люльки. Основной мерой безопасности при работе на антисептированных опорах выступает предварительная защита открытых частей тела специальной предохранительной пастой. Также рабочий должен быть одет в хлопчатобумажный костюм с особой пропиткой, иметь защитные очки и брезентовые рукавицы. Лестницы необходимо закрепить во всех опорных точках, которые предусмотрены конструкцией. Когда вышка или подъемник перемещаются к другой опоре, рабочий не должен находиться в люльке. Арматуру, оборудование и материалы нужно поднимать с помощью организованного грузоподъемного механизма. Он представлен в форме каната, перекинутого через блок, который устанавливают в верхней части опоры. Груз поднимают рабочие, находящиеся на земле. Брать перечисленные инструменты с собой при подъеме запрещается. Личный инструмент должен храниться в специальной сумке. Хранение в карманах, даже временное, запрещено. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||