15242 - работа. Физика в спорте

Скачать 3.07 Mb. Скачать 3.07 Mb.

|

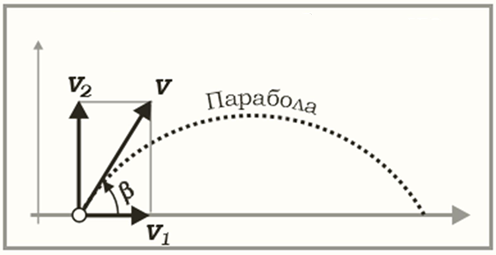

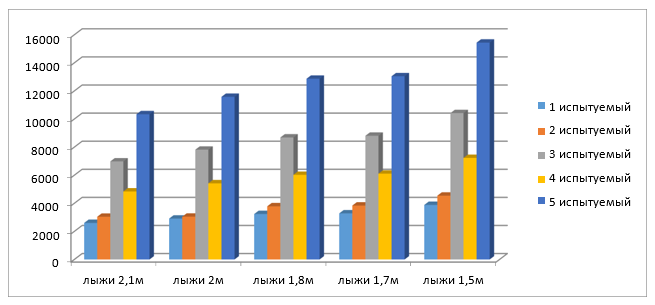

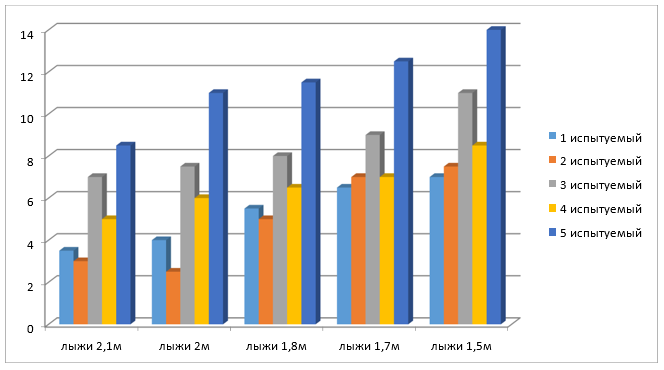

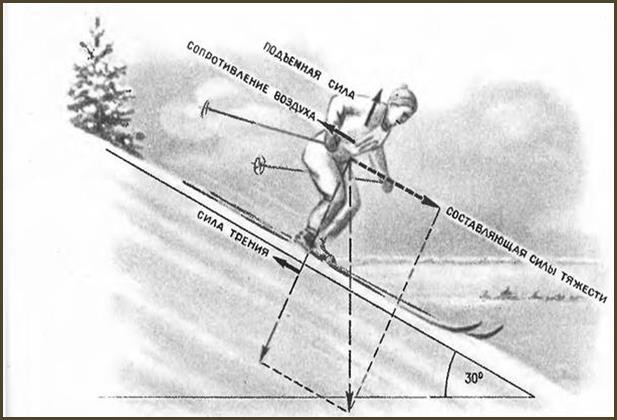

Глава 2. Анализ законов физики в видах спорта2.1. Движение тела под действием силы тяжестиПри метании мяча важным моментом оказывается угол полета по отношению к горизонту. Знания элементарной геометрии и законов физики позволяют утверждать, что максимальная дальность достигается при угле вылета в 45° (рис. 2.1).  Рисунок 2.1 – Движение тела, брошенного под углом к горизонту Практически добиться такой точности не представляется возможным. Надо отметить, что метание мяча на дальность не зависит от роста и длины конечностей спортсмена. На первый взгляд кажется, что чем выше легкоатлет, и чем длиннее у него руки, тем дальше полетит мяч или граната. На практике же возникает ситуация, при которой рост влияет только на высоту точки вылета, но при правильном броске эта характеристика существенно не повлияет на конечный результат. Для проверки, действительно ли максимальная дальность достигается при угле бросания в 45°, провели эксперимент. Испытуемые ученики 3-4 классов, выполняли метание мяча под разным углом (приблизительно 90°, 0°, 45°). Из гистограммы на рис. 2.2 видно, что максимальная дальность достигается при угле 45°.  Рисунок 2.2 – Метание мяча, брошенного под разным углом к горизонту На основе этого исследования подтверждено, что максимальная дальность броска достигается при угле бросания в 45°. 2.2. Давление на опоруВсё зависит от площади опоры. Человек во время ходьбы опирается на обувь, и вся его тяжесть вдавливает в снег узкие подошвы. А лыжник надавливает на большую, длинную лыжу. Его тяжесть распределяется на снег по всей поверхности лыжи. Потому снег и выдерживает тяжесть лыжника. Если подсчитать, с какой силой давят на снег пешеход и лыжник, то окажется, что первый давит на снег сильнее второго. Что бы подтвердить зависимость глубины погружения в снег от площади опоры было проведено исследование: использовались лыжи одинаковой ширины, но разной длинны. Испытуемыми стали учащиеся школы, разной весовой категории. Из гистограммы на рис. 2.3 следует, что с увеличением длины лыжи, (следовательно, и площади опоры) уменьшается давление на опору.  Рисунок 2.3 – Давление, которое испытуемый оказывает на снег Далее, из гистограммы на рис. 2.4 можно сделать вывод, чем больше площадь опоры, тем меньше испытуемый проваливается в снег на лыжах.  Рисунок 2.4 – Глубина погружения, давящей опоры Таким образом, из этого следует вывод: для того, чтобы меньше проваливаться в снег, нужно выбирать лыжи с большей площадью, но при этом учитывая массу тела. Знание законов физики и оперирование ими помогает спортсменам-лыжникам совершенствовать технику и повышать свое мастерство. Рассмотрим простейший случай: лыжник скользит по склону, с точки зрения физики. Источником движения при этом является вес лыжника, а точнее её составляющая, направленная параллельно склону. Эта сила приложена к центру тяжести лыжника. Чем круче склон, по которому скользит лыжник, тем больше её величина. Постоянно действуя на лыжника, она увлекает его по склону. Торможение в данном случае возникает из-за силы трения, причинами которой являются: движение лыж по снегу; сила сопротивления встречного потока воздуха (приложенная в центре сопротивления тела лыжника воздушному потоку).  Рисунок 2.5 – Процесс скольжения лыжника по склону Сила сопротивления встречного потока воздуха телу лыжника зависит от скорости движения лыжника, площади проекции тела на плоскость, перпендикулярную направлению скорости и аэродинамическому коэффициенту «лобового» сопротивления. Чтобы добиться на скоростных спусках более высоких скоростей, спортсмены должны уменьшить силы, тормозящие движение. Для этого прибегают к стойкам низким или с большими наклонами туловища. При достаточно больших наклонах туловища, возникающая подъёмная сила тем большая, чем больше угол наклона. Это дает возможность увеличить скорость и уменьшить давление на лыжи, тем самым облегчая скольжение [3, c. 68]. В физике есть понятие «трение скольжения». Во многих случаях от данного явления стараются избавиться. Один из наиболее часто используемых способов – смазка. Для лучшего скольжения лыж требуется такая мазь со следующими свойствами: должна крепко держаться бы на скользящей поверхности лыж; должна увеличивать сцепление лыж со снегом в то время, когда спортсмен отталкивается или поднимается в гору. Советский спортсмен-конструктор Виталий Михайлович Абалаков изобрел специальный прибор, с помощью которого лыжник может быстро подобрать мазь. Данный прибор представляет собой деревянную призму с тяжелым сердечником внутри. Каждая грань призмы — маленькая лыжа. Каждые два полозка нужно смазывать мазью с определенным номером. Далее призма протягивается по снегу. Она скользит на рейках-полозках. Специальный динамометр фиксирует, какое усилие потребовалось, чтобы сдвинуть призму с места, а также каково усилие, затраченное для равномерного скольжения. С незапамятных времен человечество изобретало множество способов для улучшения скольжения лыж. В том числе подбивали лыжи шкурами зверей. В ход шли пчелиный воск, свиное сало и жир диких животных. Многие любители лыжных прогулок помнят «копченый» запах смолы, которой в обязательном порядке смолили деревянные лыжи. Этот процесс уберегал лыжи от разбухания и уменьшал налипание снега. В настоящее время существует огромное количество лыжных мазей. Их применение – это целая наука. Грамотное использования лыжной мази не менее актуально, чем правильный подбор лыж и лыжных палок. В запасе желательно иметь не сразу несколько разных мазей. Они различаются в зависимости от температуры воздуха, состояния снега, длительности прогулки и многих других факторов. Главное, что перед тем, как нанести новую мазь необходимо снять старую. Для этого есть специальные инструменты и растворители [4, c. 6]. Если готовить лыжи по всем правилам, то на это может уйти около часа. Некорректно подобранные мази, спешка при их нанесении приводят к тому, что при температуре воздуха около 0°С (особенно во время снегопада) под колодкой образуется снежный ком. Кроме того, лыжи скользят хуже, когда меняются условия скольжения: чередуются теневые и солнечные участки парка или леса [4, c. 8]. Лыжные мази классифицируют двух типов: мази скольжения (парафины); мази держания. Кроме того, существуют ускорители (фтор углеродистые порошки), используемые при подготовке лыж к гонкам. Мази скольжения необходимы для улучшения возможности скольжения лыж и для увеличения скорости движения. Хорошие мази скольжения держатся на поверхности до 20 км пробега. При выборе мази необходимо учитывать температуру воздуха. На лыжи для классического бега мазь нужно наносить на всю поверхность пластика за исключением колодки (примерно 50 см) [5, c. 71]. Лыжи, предназначенные для конькового хода, покрываются мазями скольжения по всей скользящей поверхности. Твердая мазь скольжения необходимо наносить на разогретую поверхность лыж с помощью специальных утюжков. Излишки мази убирают специальным скребком. Мази скольжения могут соответствовать температуре воздуха или быть универсальными. Мази скольжения бывают: обычные (влажность воздуха меньше 50%); низко фтористыми; высоко фтористыми (для влажной погоды). Другой вид мази, используемый для лыж мазь держания (сцепления). Данная мазь предотвращает отдачу, дает возможность сделать толчок. Для этого мазь необходимо наносить на толчковую зону (колодку) длиной 35 — 45 см для клистира (жидкой формы мази) и 40 — 50 см для твердой мази. Жидкие мази подходят при температуре воздуха выше нуля и для обледеневшей лыжни. Исходя из вышеизложенного, знание физики, умение правильно применять лыжные мази позволят спортсмену добиваться высокого результата, а любителям почувствовать все прелести лыжной гонки. |