15242 - работа. Физика в спорте

Скачать 3.07 Mb. Скачать 3.07 Mb.

|

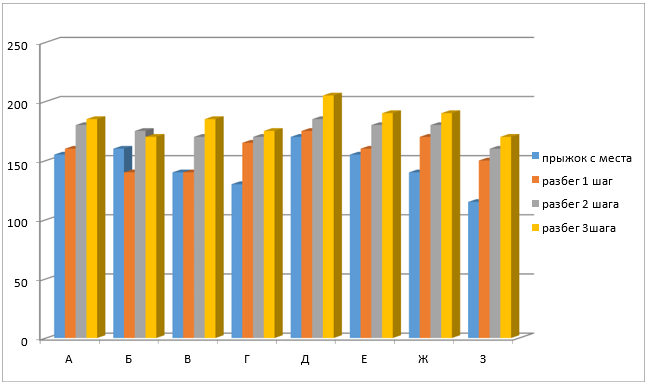

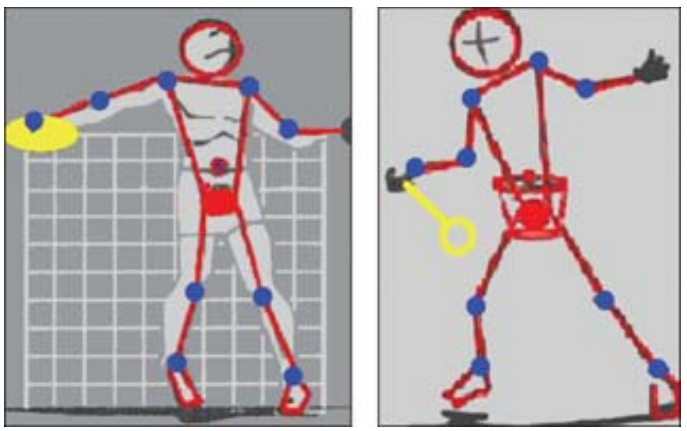

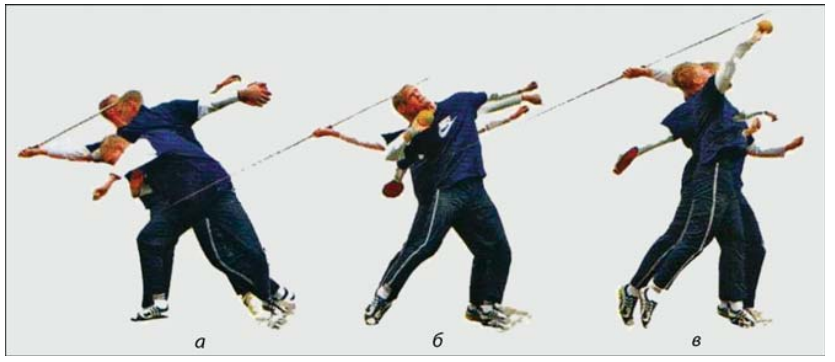

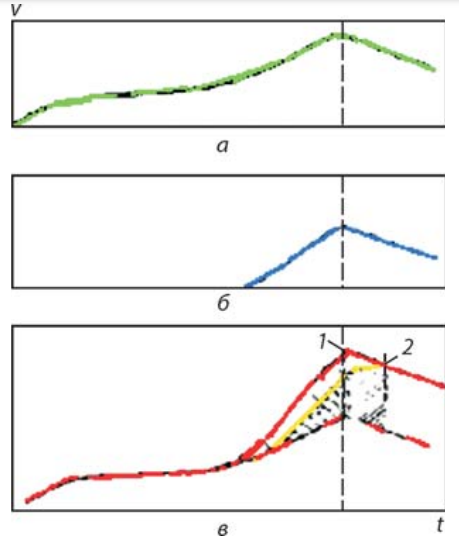

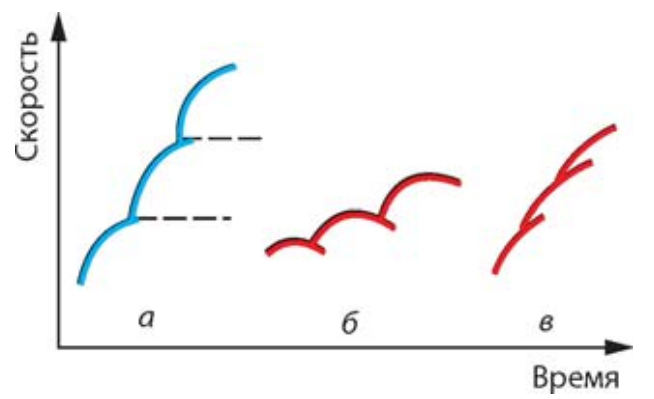

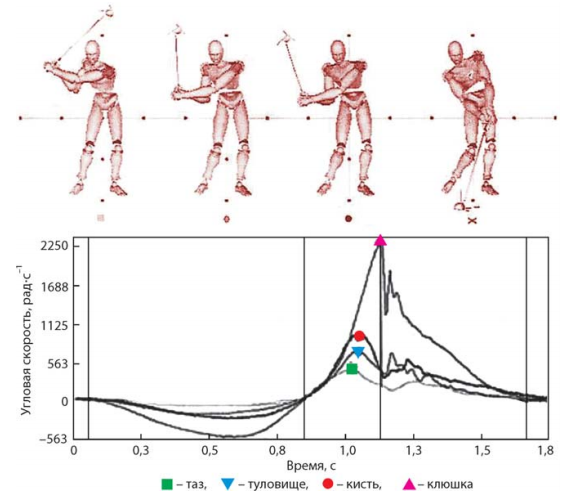

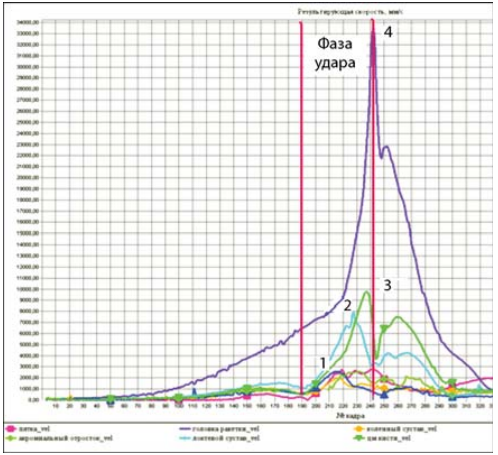

2.3. Давление газаНа уроках физической культуры можно отметить, что баскетбольный мяч во время ведения отскакивает с разной высотой, особенно когда становиться прохладно. В случае проведения исследования, можно мяч опускать с высоты 1,5 м - он отскакивал на определенную высоту первого отскока, после чего меняется температурный режим. Мяч выносится в коридор, в ангар, на улицу. Можно отметить, что с понижением температуры, высота отскока уменьшалась. Это связано с тем, что температура воздуха внутри мяча понижается, поэтому скорость молекул уменьшается, что приводит к уменьшению числа соударений их со стенками мяча, тем самым давление в мяче уменьшается. Можно отметить, что в помещении, где выполняются спортивные, силовые и аэробные тренировки, температура не должна быть ниже 16-18°С. 2.4. ИнерцияИнерция – явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел. Это явление необходимо учитывать при прыжках. При разбеге у человека уже есть скорость, а при прыжке с места скорости нет. Прыжок с разбега увеличивается. Испытуемые ученики 3-4 классов, выполняли прыжок с места, с одного, с двух, трех шагов разбега. Гистограмма на рис. 2.6 показывает, что лучший результат достигается при трех шагах разбега.  Рисунок 2.6 – Прыжок в длину Таким образом, явление инерции помогает при прыжке с разбег, поэтому для хорошего результата, нужен хороший разбег. 2.5. Аспекты реализации движений в спортеОсобое место в спортивной практике занимают перемещающие движения. Это, прежде всего, разнообразные удары по мячу во всех игровых видах спорта, теннисе, гольфе и спортивные метательные движения. К перемещающим движениям в спорте обычно предъявляются такие требования: достичь максимальных величин силы действия или скорости, или точности. Однако нередки случаи, когда все эти требования предъявляются одновременно. В биомеханике спорта ударные и метательные движения включают в одну группу, принимая, что у них не только общая двигательная задача – сообщить рабочему звену максимальную скорость, но и одинаковая организация движений [6]. Бросковые и ударные движения построены на механизме разгона дистальных звеньев кинематической цепи, осуществляемого с использованием опорных взаимодействий. Эти действия характерны максимальной мобилизацией двигательных возможностей спортсмена и, как правило, быстродействием. Это сложные движения с лавинообразным нарастанием энергетики от стадии подготовительных к основным действиям. Поэтому техническое совершенство, рациональность исполнения таких движений особенно важны. Им следует уделять особое внимание, применяя упражнения, позволяющие осваивать и совершенствовать навык исполнения данных движений в решающей их части, связанной с приложением максимальных усилий в броске или ударе. Чтобы лучше понять биомеханику ударов, часто используют данные, которые получены при изучении биомеханики метаний, и, наоборот, объясняя особенности техники видов метаний, специалисты пользуются данными, полученными при изучении тех или иных ударов. В монографии Д. Копсик [18] показано, что более глубокому пониманию теннисных ударов способствуют знания биомеханики метаний, о чем свидетельствует идентичность поз дискобола и теннисиста, выполняющего удар справа (рис. 2.7).  Рисунок 2.7 – Финальное усилие в метании диска и удар cправа в теннисе Характеризуя принципиальную структуру метательных и ударных движений, Ю. Гавердовский [2] подчеркивает, что структурные элементы должны образовать системное целое, начиная с подготовительных движений (начальный разгон тела спортсмена и снаряда, рис. 2, а), основных (генерация и передача механического импульса в системе звеньев тела спортсмена с нижних звеньев биокинетической цепи на ее вышележащие, рис. 2, б) и завершающих действий (финальный разгон и выпуск снаряда или удар, рис. 2, в).  Рисунок 2.8 – Структурные элементы техники метательных и ударных движений: а – подготовительные движения; б – генерация и передача механического импульса в системе звеньев; в – финальные разгон и выпуск снаряда или удар Автор отмечает, что такая схема организации движений показывает их сложность, требует определенной последовательности, четкой координационной преемственности всех компонентов двигательного действия, точной согласованности во времени и пространстве. При обучении такому сложному движению главный упор должен быть направлен на овладение целостной структурой упражнения. Обучение должно осуществляться на основе тщательного анализа техники упражнения, исключающего грубые нарушения системных свойств движения, сохраняя причинно-следственные связи между частями, фазами, подфазами и элементами движения [6] с учетом биомеханических принципов и механизмов их реализации. В основе освоения и выполнения быстрых, мощных и точных движений, как считает Р. Бартлетт [10], должны лежать биомеханические принципы организации движений, представляющие «общие условия организации координационной структуры движений, основанные на закономерностях физики и биологии и обусловливающие эффективность движений» [9]. Более упрощенно, биомеханический принцип – это любое научно обоснованное обобщенное положение, относящееся к организации движений, которым в процессе обучения нельзя игнорировать без вероятного ущерба для его результата. В исследованиях техники спортивных движений особое место занимает изучение положения и взаимодействия разных звеньев тела при выполнении физического упражнения. Известно, что результирующая сила воздействия спортсмена на снаряд зависит от величины и направления сил, продуцируемых каждым звеном. Следовательно, проявление наибольших усилий в оптимальном направлении зависит от согласования ускорений и замедлений движения разных звеньев тела и от последовательности их включения в работу, что является определяющим для достижения необходимой скорости рабочего звена тела спортсмена или снаряда. В зависимости от цели, которая решается посредством данного движения, можно выделить три вида взаимодействия звеньев тела: • если стоит задача развить максимальную силу, все звенья, исключая «слабые», действуют одновременно; • если важна скорость снаряда или биозвена, звенья действуют последовательно, каждое следующее включается в действие в момент, когда предыдущее достигает максимальной скорости; • если происходит действие одного или нескольких звеньев, нижележащие звенья должны быть зафиксированы и создать базу (опору) для более эффективного взаимодействия вышележащих звеньев. Задача оптимизации сложения сил отдельных звеньев осложняется тем, что метатель должен объединить все эти виды взаимодействия звеньев тела в определенной последовательности. Во-первых, он должен сообщить снаряду максимальную скорость вылета, во-вторых, для разгона снаряда необходимо проявить максимум усилий и, в-третьих, – бросок завершается одной рукой. Следовательно, все три вида взаимодействия звеньев тела необходимо так сочетать, чтобы за 0,12–0,15 с в метании копья или за 0,25–0,30 с в толкании ядра (время финального усилия) наилучшим образом реализовать скоростно-силовые возможности спортсмена. Рассматривая последовательность включения в работу разных звеньев, необходимо учитывать, что для спортсмена возникает задача использовать силу разных звеньев тогда, когда мышцы, перемещающие эти звенья, способны сокращаться с такой скоростью, чтобы силовое воздействие на ускоряемые массы было максимальным. Самые сильные звенья тела наиболее массивны и, следовательно, обладают большeй инертностью. Поэтому начинать движение должны мощные мышцы тазовой области, а заканчивать – мышцы конечностей [35]. В основе передачи импульса по кинематической цепи лежит механизм последовательного включения звеньев тела, который в специальной литературе имеет несколько альтернативных названий: принцип суммирования внутренних сил [8], принцип серийной организации движения [15], принцип суммирования скоростей [17], принцип (механизм) мышечной волны [2]. При реализации этого механизма важно как можно более точно координировать переключения с одного звена кинематической цепи на другое. По важности (степени влияния на спортивный результат) этот принцип организации движения специалисты приравнивают к принципу предварительного растягивания мышечносухожильного комплекса, отмечая, что особенно важно применение данного принципа в бросковых дисциплинах (метание копья и диска, толкание ядра), а также при выполнении ударных действий. Движение начинают большие и сильные группы мышц проксимальных сегментов, которые расположены вблизи ОЦМ тела. Это мышцы преимущественно с веерообразным расположением волокон, т.е. с большим физиологическим поперечником, обладающие большой силой сокращения. Главная задача этих мышц – сообщить скорость всей системе спортсмен–снаряд, преодолеть инертность тела спортсмена и спортивного снаряда [12]. Продолжение движения (разгон рабочего звена и снаряда) обеспечивают с точки зрения проявления силы менее сильные, но более быстрые мышцы верхних конечностей. Их задача обеспечить не только быстрое движение звеньев тела, но и достаточную точность выполняемого движения. В этих мышцах число волокон меньше, нежели в более массивных и сильных мышцах, что сказывается на силе сокращения. Меньше и количество мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном. Это означает, что центральная нервная система может обеспечить более совершенное управление работой данных мышц, повышая не только скорость движения, но и точность его выполнения [6, 13]. Скорость рабочего звена в ударах, снаряда в бросках является результатом суммирования скоростей отдельных звеньев тела – ног, туловища, руки. Возникает вопрос о том, как должны сочетаться скорости отдельных звеньев тела во времени, чтобы скорости конечного звена и снаряда были максимальными. Теоретически существуют два способа взаимодействия звеньев тела для достижения максимальной скорости конечного звена. Первый характеризуется такой организацией движений, при которой максимумы скоростей отдельных звеньев совпадают во времени (рис. 2.9).  Рисунок 2.9 – Схема сочетания скоростей отдельных звеньев тела [68]: а – скорость туловища; б – скорость плеча; в – скорость снаряда; 1 – скорость снаряда максимальная, если максимумы скоростей звеньев совпадают во времени; 2 – несовпадение максимумов скоростей во времени туловища и плеча уменьшает скорость снаряда При втором способе происходит последовательный разгон звеньев тела снизу-вверх, т.е. каждое последующее (вышележащее) звено начинает свое движение, когда скорость предыдущего достигла определенной величины. Схематично такое взаимодействие звеньев представлено на рисунке 2.10.  Рисунок 2.10 – Варианты сочетания скоростей отдельных звеньев тела: а – своевременно; б – поздно; в – рано С точки зрения механики наиболее рациональным является вариант (а) – вышележащее звено активизируется в момент, когда скорость нижележащего звена достигает возможного максимума. Происходит эффективное накопление энергии движения. Вариант (б) – запаздывающий, вышележащее звено включается, когда скорость нижележащего звена начала снижаться, часть энергии уже рассеялась; (в) – опережающий, вышележащее звено включается преждевременно, спортсмен тратит энергию на поддержание скорости движения. Упомянутые варианты взаимодействия звеньев тела рациональны с точки зрения механики. Но при их практической реализации приходится считаться с некоторыми биомеханическими особенностями. Вопервых, у каждой мышцы не только свои максимальные силовые и мощностные возможности, но и механические свойства, например, упругость. Во-вторых, звенья тела отличаются своими инерционными характеристиками. Даже при условии, что к ним будут приложены одинаковые по величине моменты силы, каждое из них ускорится по-разному. В-третьих, время, необходимое для достижения максимальных силовых показателей у мышц разных мышечных групп, значительно варьирует. В-четвертых, силовые возможности мышц зависят от таких условий выполнения движения, как скорость движения, сопротивление, углы в суставах. Кроме того, существенно изменяется биодинамика сокращения мышц, если оно следует после их растягивания. Это означает, что выработать единую, пригодную для всех рациональную модель взаимодействия звеньев тела, основанную только на выполнении требований механики, в принципе невозможно. Поэтому поиски рациональной техники идут в основном через анализ практических вариантов выполнения бросковых и ударных движений спортсменами разной подготовленности и спортивного мастерства. Имеющиеся многочисленные экспериментальные данные подтверждают, что для обеспечения возможно большего импульса и момента импульса звеньям тела, и, как результат, наибольшей конечной скорости рабочего звена и снаряда, самой эффективной моделью взаимодействия звеньев тела является последовательное «включение» (активация) их от проксимальных к дистальным. Эта модель взаимодействия звеньев не зависит от вида броска или удара, возраста или пола исполнителя и уровня его подготовленности. Результаты исследований динамики угловой скорости основных звеньев тела при ударе в гольфе [6], полученные с помощью скоростной видеосъемки, подтвердили рациональность последовательного характера не только разгона, но и торможения звеньев тела снизу–вверх (рис. 2.11). По мере роста квалификации спортсменов увеличиваются значения максимальной скорости отдельных звеньев тела, начиная с правого тазобедренного сустава и заканчивая клюшкой. При этом важны не только значения скоростей отдельных звеньев, но и время их достижения. Излишне раннее достижение максимальной скорости, как и позднее, одним звеном по отношению к другому или к моменту удара снижает результат. Существуют оптимальная последовательность и временнáя структура движения звеньев тела, особенно массивных и сильных, при которых достигается высший результат.  Рисунок 2.11 – Угловая скорость основных звеньев тела при выполнении удара в гольфе квалифицированным спортсменом Аналогичная схема организации движений наблюдается и при выполнении ударов в теннисе . Движение начинается с активного взаимодействия ног с опорой, потом следует постепенное включение мышц туловища, плечевого пояса и верхних конечностей, действие завершает рука: в последовательности плечо, предплечье и кисть с ракеткой. Последовательно от звена к звену увеличивается и их скорость. Движения отдельных частей тела подчинены одной общей цели – обеспечению необходимого количества механического движения телу спортсмена и рабочему звену в вертикальном и горизонтальном направлениях [19].  Рисунок 2.12 – Графики скоростей центров суставов и ракетки при выполнении удара справа в теннисе квалифицированным спортсменом 1 – максимум скорости правого тазобедренного сустава; 2 – максимум скорости правого плечевого сустава; 3 – максимум скорости ЦМ правой кисти; 4 – максимум скорости головки ракетки Основной вывод, который вытекает из полученных данных, состоит в том, что у квалифицированных спортсменов наблюдается сходство в хронологической последовательности движения биозвеньев снизу– вверх. У спортсменов низкой квалификации разброс временны’ х показателей согласованности движений значительно больше. Принцип последовательной работы звеньев тела во время выполнения ударных действий подразумевает реализацию трех стратегий [12]: • индивидуализацию «включения» звеньев тела; • активацию звеньев от проксимальных к дистальным; • последовательное ускорение и последовательное торможение звеньев тела. Любое ударное действие можно охарактеризовать как серию координированных во времени поступательно-вращательных движений частей тела. При этом проксимальные звенья продуцируют более 50 % общей скорости конечного звена кинематической цепи или снаряда [37]. Таким образом, можно констатировать, что понимание динамической структуры физического упражнения, умение управлять ее составляющими – залог получения желаемых двигательных эффектов. Главное назначение тренера заключается в помощи спортсмену на пути достижения поставленной цели. И весомым вкладом со стороны тренера в достижение этой цели могут быть конкретные знания и понимание специфики применения биомеханических принципов организации движений в спортивной деятельности. Важнейшей особенностью спортивной техники является ее постоянное развитие и совершенствование. Изложенное позволяет предположить, что предложенная информация расширит теоретические представления о важности каждого компонента техники и его роли в системном единстве целостного двигательного акта, а также создаст предпосылки для разработки новых педагогических программ и технологий технической подготовки спортсменов на всех этапах спортивного совершенствования. Заключение Все знают , какое важное место в жизни человека занимает спорт. Но далеко не каждый задумывался над вопросом, какова связь между спортом и физикой, как развитие физической науки влияет на совершенствование спор- тивных достижений. Знание физических закономерностей необходимо в про- ектировании спортивных сооружений, разработке правил спортивных игр и соревнований, изготовлении спортивной одежды и инвентаря. Изучение фи- зических основ различных видов спорта на занятиях повышает интерес школьников к физике, так как многие ученики занимаются тем или иным ви- дом спорта. Развитие интереса к физике происходит посредством реализации связи ее с повседневной жизнью человека, а именно со спортом, с техникой и медициной. Разработанные в этой проектной работе приложения, должны помочь учителю физической культуры осуществить взаимосвязь с физикой и сделать процесс обучения детей интересным и увлекательным. ВЫВОДЫ: 1. Цели и задачи проектной деятельности выполнены. 2. Приобретены новые знания, навыки исследовательской и проектной работы, проведения анкетирования, оформления проекта, публичных выступлений. 3. Рассмотренные мной случаи влияния физических законов на результаты спортивных достижений не единственные, в дальнейшей исследовательской работе я планирую продолжать рассматривать и изучать связь предметов физика и физическая культура. 4. В ходе исследования я сравнил понятия и законы разделов физики изучаемых в 7-8 классах с понятиями раздела «Основы знаний» предмета физическая культура. Выяснили, что физические законы можно применить на уроках физической культуры для достижения лучших результатов. 5. В результате изучения разделов школьной программы по физике и физической культуры «Основы знаний» я создал портфолио учебных исследований по физике, который можно использовать на уроках физики и физической культуры. Приложение №1 Учебное исследование №1 «Механическое движение» Экспериментаторы Цель : определить , как зависит скорость движения от ширины шага.  Спортивная ходьба - олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в ко- торой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй. В олимпийской программе соревнования у мужчин проводятся вне стадиона, на дистанции 20 км и 50 км, у женщин на 20 км. Также проводятся соревнования на 400 м дорожке открытых стадионов (10 000 и 20000 м) и 200 м дорожке в помещении (5 000 м). Возьмите веревку, положите её на пол; Определите длину веревки, данные запишите в колонку путь; Пройдите вдоль веревки короткими шагами, измеряя при этом время, с помощью секундомера, данные занесите в таблицу; Пройдите вдоль веревки широкими шагами, измеряя при этом время, с помощью секундомера, данные занесите в таблицу; Вычислите по формуле скорость, данные занесите в таблицу ; Запишите в дневник учебного исследования, как зависит скорость движения от ширины шага, по данным эксперимента, в строке результаты; Расскажите, как зависит скорость движения от ширины шага, по данным эксперимента.

Исследователи Цель: Исследовать, как зависит скорость при ходьбе и беге от длины шага и частоты.  Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается наличием так называемой «фазы полёта » и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей. Для бега характерен, в целом, тот же цикл движений, что и при ходьбе, те же действующие силы и функциональные группы мышц. Отличием бега от ходьбы является отсутствие при беге фазы двойной опоры. Запишите формулу скорости; Путь зависит от l-длина шага, n- число шагов S =l∙n; Подставьте формулу пути в формулу скорости, по формуле определите, как зависит скорость при ходьбе и беге от длины шага и числа шагов; Запишите в дневник учебного исследования, как зависит скорость при ходьбе и беге от длины шага и числа шагов Расскажите, как зависит скорость при ходьбе и беге от длины шага и числа шагов ходьба и бег. Учебное исследование N2 «Движение по окружности» Экспериментаторы Цель: определить, как зависит время вращения от радиуса тела (волчка).  Вращение сидя, или волчок (англ. Sit spin) — одна из трёх базовых позиций во вращениях в фигурном катании. Правилами позиция определена как вращение на согнутой ноге так чтобы бедро опорной ноги было не выше колена свободной ноги. измерьте радиус маленького волчка (волчок можно сделать из кар- тона, вырезав круг и в центр воткнуть зубочистку), с помощью линейки, данные запишите в таблицу; приведите в движение волчок и определите время его движения с помощью секундомера, данные запишите в таблицу; измерьте радиус большого волчка с помощью линейки, данные запишите в таблицу; приведите в движение волчок и определите время его движения с помощью секундомера, данные запишите в таблицу (все оформите в рабочей тетради; расскажите, как зависит время вращения от радиуса тела, по данным эксперимента.

Исследователи Цель: Исследовать, как зависит скорость от радиуса вращения тела  Определите по формуле длину, данные радиуса возьмите у экспери- ментаторов l=2πr, π=3,14, r- радиус окружности данные запишите в таблицу; определите скорость вращения волчка, данные времени возьмите у экспериментаторов, полученные результаты запишите в таблицу;

все данные занесите в дневник учебного исследования, как зависит скорость от радиуса вращения тела; расскажите, как зависит скорость от радиуса вращения тела, по дан- ным эксперимента при отсчете группы. Учебное исследование N3 «Силы в различных видах спорта» Экспериментаторы Цель: найти силу трения между поверхностью лыж и снега, определить ко- эффициент трения. прыжки на лыжах с трамплина), горнолыжный спорт и другие.  Лыжный спорт— совокупность различных видов зимнего спорта, в соревнованиях по которым спортсмены используют лыжи. Включает в себя бег на лыжах на различные дистанции, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборие измерьте силу трения с помощью динамометра (закрепляем; динамометр к лыже, и тянем, чтобы лыжа скользила по снегу); измерьте массу одной лыжи; выведите формулу для расчета коэффициента трения; рассчитайте коэффициент трения; занесите результаты эксперимента в таблицу (оформите таблицу в рабочей тетради) сделайте вывод, от каких параметров зависит сила трения между по- верхностью лыж и снега, от чего зависит коэффициент трения; Все данные занесите в дневник учебного исследования

Исследователи Цель: исследуйте зависимость сил при перетягивании каната.  Перетягивание каната — вид спорта, в котором две команды путём физического напряжения и определенной тактики действий перемещают друг друга до победной отметки. Иногда выражение «перетягивание каната» используют метафористически, чтобы подчеркнуть, что противоборствующие стороны меряются силой в той или иной области. какие силы действуют при перетягивании канат? Как определить равнодействующую сил при перетягивании каната (сделать поясняющий рисунок в рабочей тетради) сделайте вывод о том, какая команда победит при перетягивании каната; все данные занесите в дневник учебного исследования Учебное исследование N4 «Давление в различных видах спорта» Экспериментаторы Цель: определить, как зависит давление от площади поверхности лыж.  Лыжи — приспособление для перемещения человека по снегу. Представля- ют собой две длинные (150—220 сантиметров) деревянные или пластиковые планки с заострёнными и загнутыми носками. Лыжи крепятся к ногам с по- мощью креплений, в настоящее время для использования лыж в большинстве случаев необходимы специальные лыжные ботинки. На лыжах перемещаются, используя их способность скользить по снегу. Измерьте длину и ширину той части лыж, которая стоит на снегу. Вычислите по данным измерений площадь; Измерьте массу одной лыжи; определите давление, которое лыжа оказывает на поверхность снега; Занесите результаты эксперимента в таблицу (оформите таблицу в рабочей тетради); Измерьте массу своего тела; определите давление, которое вы оказы- ваете, стоя на лыжах; занесите результаты эксперимента в таблицу; Сделайте вывод о том, как зависит давление от площади поверхно- сти; все данные занесите в дневник учебного исследования

Исследователи Цель: определить, как зависит давление от площади поверхности коньков.   Коньки — это спортивный или прогулочный инвентарь, который представля- ет собой совокупность специализированных ботинок и прикрепляемой к ним системе подвижных или неподвижных лезвий. Используются для передвиже- ния по ровной твёрдой ледяной поверхности. Ботинки изготавливаются из композитных ма- териалов, кожи или пластика, лезвие — металлическое. У большинства спортивных коньков лезвие является съёмным и заменяемым, в то время как у детских и прогулочных коньков лезвие прикрепляется к ботинку фабричным методом и является несъёмным элементом. Для спортивных коньков со съёмным лезвием определение коньков как непосредственно лезвий, устанавливаемых на ботинки является полноправным, так как подошва ботинка может использоваться как универсальная основа для установки, как лезвий коньков, так и роликовых платформ. Измерьте длину и ширину той части конька, которая стоит на снегу; Вычислите по данным измерений площадь; Измерьте массу одного конька; Определите давление, которое один конек оказывает на поверхность снега; Занесите результаты эксперимента в таблицу (оформите таблицу в рабочей тетради); Измерьте массу своего тела; Определите давление, которое вы оказываете, стоя на коньках; Занесите результаты эксперимента в таблицу (оформите таблицу в рабочей тетради) Сделайте вывод о том, как зависит давление от площади поверхности; Все данные занесите в дневник учебного исследования

Учебное исследование N5 «Энергия и виды спорта» Экспериментаторы Цель: определить, как зависит значение кинетической энергии при ходьбе. Отмерьте расстояние равное 3 м. Пройдите это расстояние и измерьте время, с помощью секундомера; Вычислите по формуле скорость; Измерьте массу своего тела; Вычислите по формуле кинетическую энергию; Отмерьте расстояние равное 5 м. Пройдите это расстояние, измерьте время, скорость и кинетическую энергию; Занесите результаты эксперимента в таблицу и постройте график зави- симости кинетической энергии от скорости (оформите таблицу и гра- фик в рабочей тетради) Сделайте вывод о том, как зависит кинетическая энергия от пройденно- го расстояния. Все данные занесите в дневник учебного исследования

Исследователи Цель: Исследовать, как зависит потенциальная энергия от высоты и массы при поднятии по канату.  Канат для лазания — спортивный снаряд, без которого тяжело представить себе любой спортивный зал. Современные канаты изготавливают из синтетических материалов (капрон, нейлон, силон).Для надежности внутрь каната монтиру-ют органический или стальной сердечник, выполняющий роль основы и придающий ему амортизационные свойства. Синтетичные канаты на- дежнее, долговечнее и практичнее в использовании в сравнении с органичными аналогами на хлопчатобумажной основе. Наиболее удобными для лазания являются канаты, имеющие в диаметре от 3 до 6 см. Измерьте длину каната; Измерьте массу своего тела; Определите потенциальную энергию; Занесите результаты эксперимента в таблицу (оформите её в рабочей тетради) Сделайте вывод о том, как зависит потенциальная энергия от от вы- соты и массы. Все данные занесите в дневник учебного исследования

Учебное исследование No6 «Затрачиваемая работа и мощность при занятии спортом» Экспериментаторы Цель: определить, как зависит значение мощности от времени.  Пройдете 10 м и измерьте время своего движения; Пробегите 10 м и измерьте время своего движения; Измерьте массу своего тела; Вычислите мощность; Занесите результаты эксперимента в таблицу и постройте график зависимости мощности от времени (оформите таблицу и график в рабочей тетради) Сделайте вывод о том, как зависит мощность от времени. Все данные занесите в дневник учебного исследования

Исследователи Цель: исследовать, как зависит значение работы от расстояния.  Измерьте массу своего тела; Вычислите по формуле работу, если вы пройдете 100 м, 500 м, 1 км; Занесите результаты эксперимента в таблицу и постройте график зависимости работы от пройденного пути (оформите таблицу и график в рабочей тетради) Сделайте вывод о том, как зависит работа от пройденного вами расстояния. Все данные занесите в дневник учебного исследования

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Мы провели анкетирование среди учащихся 7 – 8 классов МБОУ «Лицей №4»г. Коломна В анкетировании приняли участие 115 учащихся. Школьникам было предложено ответить на следующие вопросы: Есть ли взаимосвязь между предметами школьной программы? Видите ли вы взаимосвязь между предметами «физика» и «физическая культура»? Считаете ли вы, что применение законов физики на уроках физической культуры может повысить результаты физической подготовленности школьников?  Рис. 1. Результат опроса обучающихся 7 – 8 классов по теме «Взаимосвязь предметов школьной программы» Анализ анкетирования показал, что лишь немногие школьники задумываются над тем, что законы физики можно и нужно применять на практике в реальной жизни (рис. 1). мм Список используемых источниковВерхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю. В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 2017. – 330 с. Гавердовский Ю. К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика / Ю. К. Гавердовский. – М. : Физкультура и спорт, 2019. – 911 с. Гамалий В. В. Исследование кинематической структуры ударного действия при выполнении подачи в теннисе с использованием современной оптико-электронной системы регистрации движений «QUALYSIS» / В. В. Гамалий, Ю. В. Литвиненко // Наука в олимп. спорте. – 2017. – № 1. – С. 80–89. Гамалий В. В. Теоретико-методические основы моделирования техники двигательных действий в спорте: [монография] / В. В. Гамалий. – К.: Полиграфсервис, 2018. – 300 с. Григалка О. Я. Толкание ядра и метание диска: [учеб. тренера по легкой атлетике] / О. Я. Григалка. – М. : Физкультура и спорт, 2020. – 423–447 с. Донской Д. Д. Биомеханика / Д. Д. Донской, В. М. Зациорский. – М. : Физкультура и спорт, 2018. – 263 с. Дубровский, В.И. Биомеханика: Учеб. для сред, и высш. учеб, заведений / В.И. Дубровский, В.Н. Федорова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2019. – 672 с. Зациорский В. М. Биомеханика двигательного аппарата человека / В. М. Зациорский, А. С. Аруин, В. Н. Селуянов. – М. : Физкультура и спорт, 2017. – 143 с. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена. Основы теории и воспитания / В. М. Зациорский. – М. : Сов. спорт, 2016. – 200 с. Коц Я. Спортивная физиология / Я. Коц. – М. : Физкультура и спорт, 2018. – 239 с. Ланина И.Я. Не уроком единым. [Текст] : развитие интереса к физике / Ланина И.Я. – М. : Просвещение, 2020. – 324 с. Ланка Я. Е. Обоснование техники спортивных метаний на основе изучения биомеханических принципов и кинематических механизмов / Я. Е. Ланка, А. А. Шалманов, // Материалы междунар. конф. «Спортивная наука и физическое воспитание». – Рига, Латвий. пед. акад. спорта, 2018. – С. 103–110. Локтев В. И. Механика и техника “сухого листа” [Текст] / В. И. Локтев, С. М. Агуреев // Молодой ученый. – 20137. – №2. – С. 4-9. Селуянов В. Н. Физиология активности Н.А. Бернштеина как основа теории технической подготовки в спорте / В. Н. Селуянов, М. П. Шестаков // Теория и практика физ. культуры. – 2016. – № 2. – С. 64–70. Скрипниченко И. Н. Метание копья: [текст] / И. Н. Скрипниченко. – Белгород, 2017. – 134 с. Тутевич В. Н. Теория спортивных метаний. Механико-математические основы / В. Н. Тутевич. – М.: Физкультура и спорт, 2018. – 311 с. Хильневич С.С. Физика вокруг нас [Текст] / Хильневич С.С. – М. : Наука, 2019 – 285 с. Шалманов А. А. Методологические основы изучения двигательных действий в спортивной биомеханике: дис. … доктора пед. наук / А. А. Шалманов. – М., 2017. – 334 с. Шамбулина В.Н. Физика и спорт [Текст]: метод. указания / В. Н. Шамбулина, Л.Н. Чиркова, Д.А. Зарубин. – Ухта: УГТУ, 2020. – 39 с. |