Кровообращение. Физиология кровообращения

Скачать 159.5 Kb. Скачать 159.5 Kb.

|

|

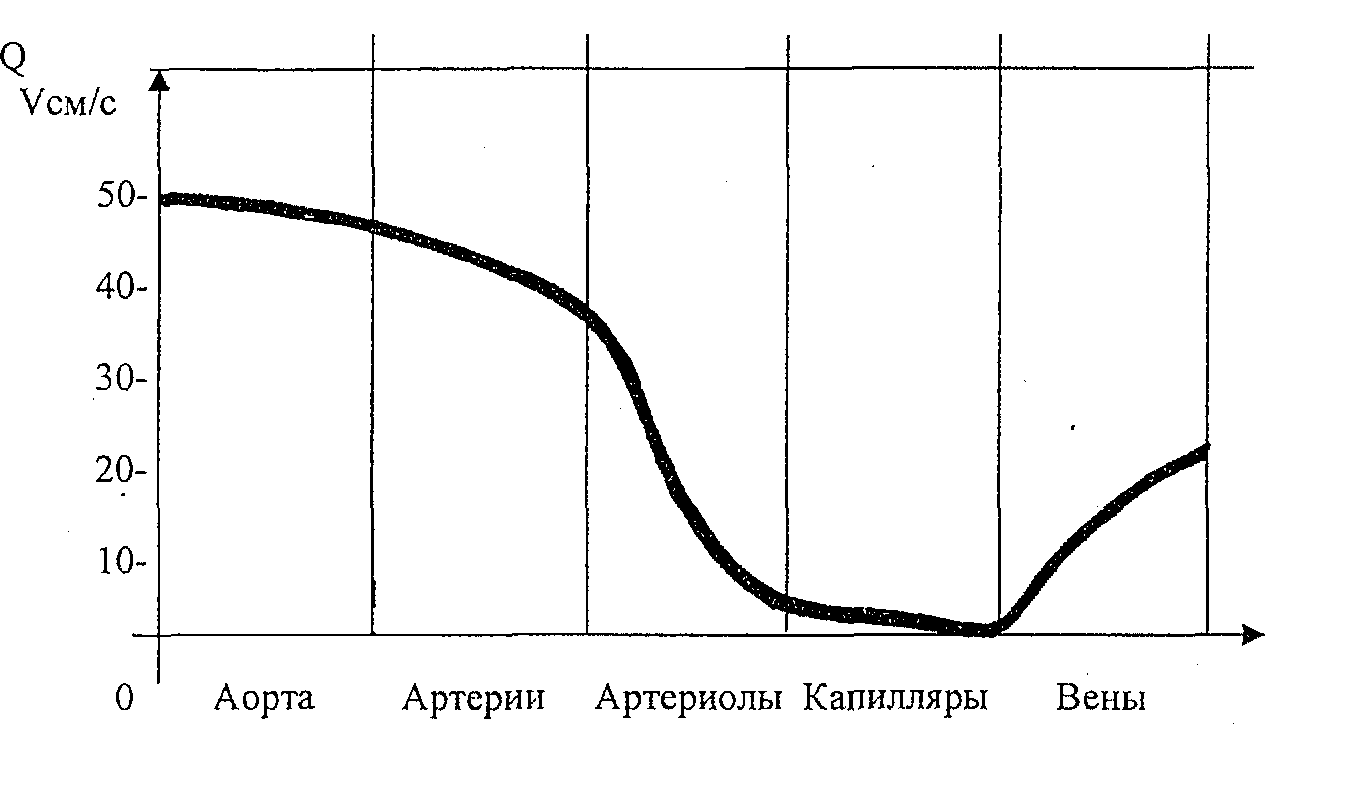

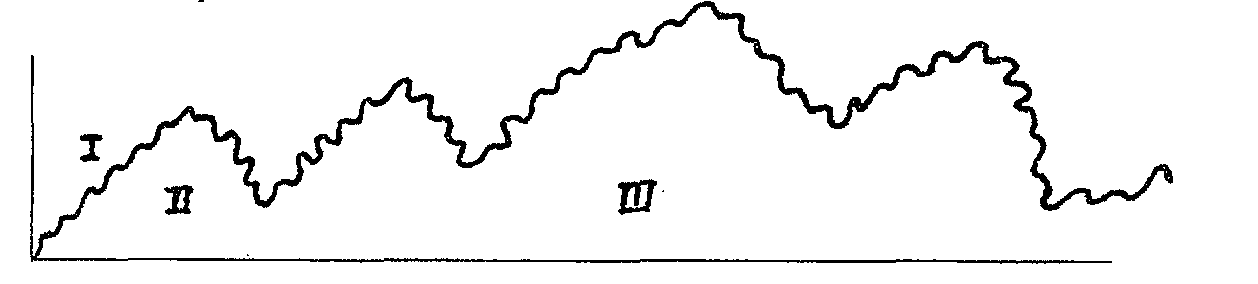

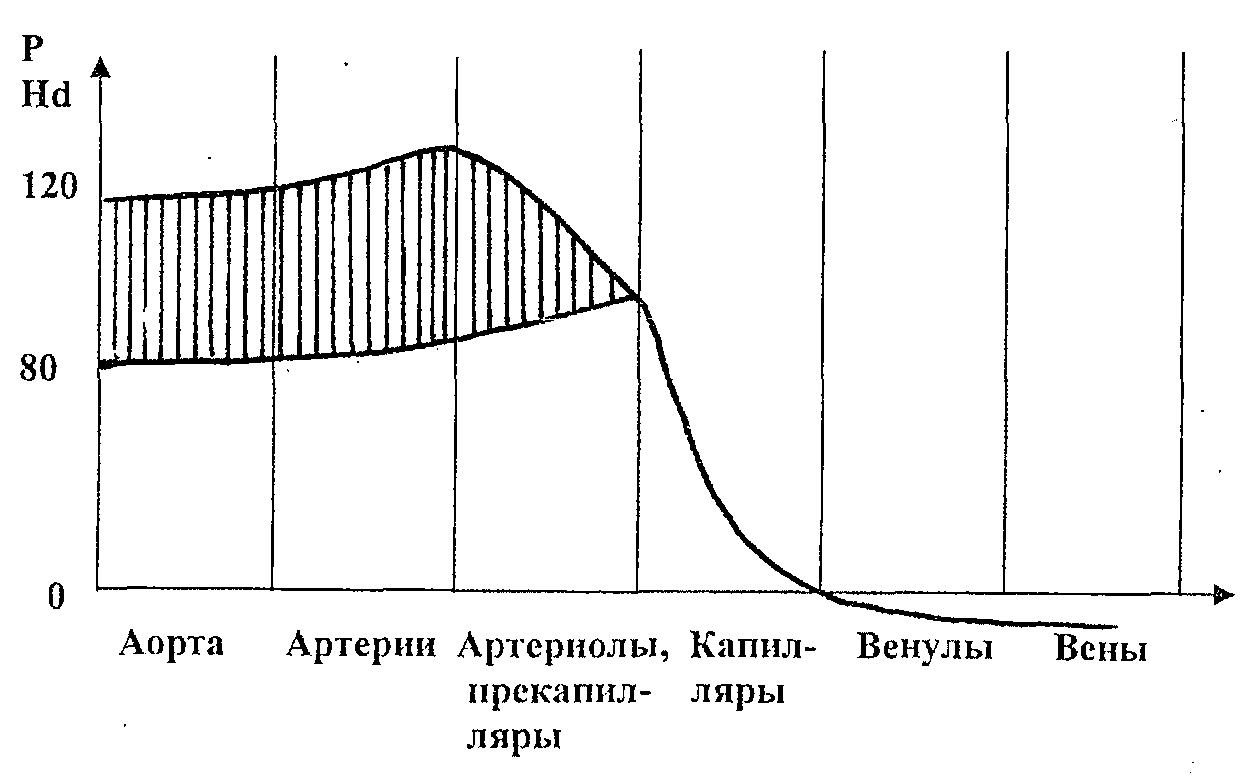

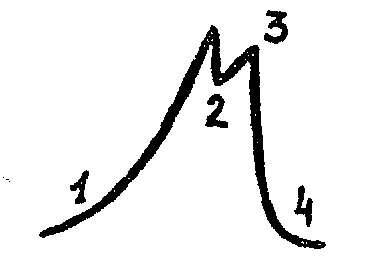

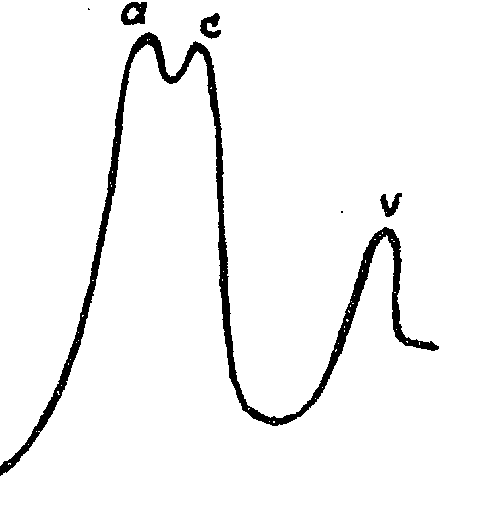

Министерство образования Российской Федерации Ульяновский государственный университет Институт медицины и экологии Кафедра физиологии и патофизиологии Т.П.Генинг, Н.Л.Михайлова ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ Учебно-методические указания к практическим занятиям по нормальной физиологии человека Ульяновск 2004 УДК 612.46. ББК 28.911 Г 34 Печатается по решению Учёного совета Института медицины и экологии Ульяновского государственного университета Генинг Т.П., Михайлова Н.Л. Физиология кровообращения: Учебно-методические указания к практическим занятиям по нормальной физиологии человека. – Ульяновск: УлГУ, 2004. – 17 с. В учебно-методических указаниях представлен материал по вопросам физиологии кровообращения: основные законы гемодинамики и регуляция системной гемодинамики. Изложены методики постановки лабораторных работ, дан список литературы: основной учебно-методический комплекс и дополнительная литература. Для студентов 2 курса медицинского факультета специальности «лечебное дело» и «стоматология». Рецензент: Зав.кафедрой факультетской терапии, доктор медицинских наук, и.о. профессора В.И.Рузов @ Генинг Т.П., Михайлова Н.Л., 2004 @Ульяновский государственный университет, 2004 Оглавление Основные законы гемодинамики………………………………….4 Объёмная скорость кровотока………………………………..............4 Линейная скорость кровотока………………………………..............4 Функциональная характеристика сосудистого русла……………5 Сосуды высокого давления………………………………….…………5 Сосуды сопротивления…………………………………………………5 Обменные сосуды………………………………………………………5 Сосуды большого объёма…………………………………..…………6 Шунтирующие сосуды……………………………………..…………6 Артериальное давление……………………………………………6 Артериальный и венозный пульс…………………………………7 Регуляция системной гемодинамики…………………………….8 Рефлекторные механизмы регуляции сосудистого тонуса.........10 Практические работы…………………………………………….. Работа 1. Измерение АД у человека……………………………..…..12 Работа 2. Наблюдение за капиллярами кожи………………………..13 Работа 3. Опыт Клода Бернара………………………………………..14 Работа 4. Опыт Вальтера………………………………………….…...15 Работа 5. Определение физической выносливости у человека путём расчёта кардиореспираторного индекса………….16 Библиографический список……………………………………….......17 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ГЕМОДИНАМИКИ. Гемодинамика - наука, изучающая движение крови по сосудам. Она является частью гидродинамики- науки о движении жидкостей. 1. 1. Объемная скорость кровотока - это количество крови, протекающее за единицу времени через поперечное сечение соответствующего отдела кровеносного русла. Р1 – Р2 Q = ------------, R где Р1 и Р2 – давление в начале и конце сосуда, R – величина сосудистого сопротивления. 8 l R = ---------, где r 4 I – длина сосуда, - вязкость крови, r – радиус сосуда. 1.2. Линейная скорость кровотока Q V = ------------, r 2 Это скорость движения частиц крови вдоль сосуда. Изменение объёмной и линейной скорости кровотока в различных отделах кровеносного русла.  2. Функциональная характеристика сосудистого русла. 2.1. Сосуды высокого давления (артерии). Артериальное давление (см. ниже 4). Суммарная площадь поперечного сечения: артерии – 20, аорта – 4 см 2. Содержат небольшой объём крови (10 – 15%). Доля в сосудистом сопротивлении 25%. Линейная скорость кровотока от 50 до 20 см/с. Основная функция – создание градиента давления крови в большом и малом кругах кровообращения. 2.2. Сосуды сопротивления (артериолы, прекапилляры). Создают наибольшее сосудистое сопротивление (40%). Давление крови в них от 70 до 30 мм. Рт. ст. Суммарная площадь поперечного сечения 40 см2. Линейная скорость кровотока от 20 до 5 см/с. Содержат наименьший объём крови ( 2%). Основная функция: стабилизация системного АД и перераспределение кровотока. 2.3. Обменные сосуды (капилляры). Самая низкая линейная скорость кровотока (0,5 – 1 мм/с). Самая большая площадь суммарного сечения ( 3000 см2). Давление крови в них от 30 до 12 мм. рт. ст. Содержат объём крови 5 – 10%. Доля в сосудистом сопротивлении 25%. Основная функция – транскапиллярный обмен веществ. Диффузионно-осмотический механизм обмена метаболитами и водой между внутрисосудистым и межклеточным отсеками (практически не влияет на объём циркулирующей крови). Пиноцитоз и экзоцитоз с образованием временных транскапиллярных каналов для транспорта белков. Фильтрационно-реасорбционный механизм. Силы фильтрации (капиллярное давление + онкотическое давление интерстиция) на артериальном конце капилляра превышают силу реасорбции (онкоитческое давление крови) примерно на 12 мм. рт. ст.; происходит фильтрация ( 20 л/сут.). Сила реасорбции на венозном конце капилляра превышает силы фильтрации примерно на 9 мм. рт. ст., здесь происходит реасорбция ( 18 л/сут.) Гидростатическое давление межклеточной жидкости может быть нулевым (не влияет на фильтрацию и реасорбцию), иметь положительную величину (способствует реасорбции) или отрицательную величину (способствует фильтрации). Уравнение Старлинга, его сдвиги в сторону фильтрации и реасорбции. 2.4. Сосуды большого объёма (венулы, вены). Содержат самый большой объём крови (70-80%). Суммарная площадь поперечного сечения 250 см2 , из них полые вены 7 см2. Самое низкое давление крови (от 10 до 0 мм.рт.ст.). Доля в сосудистом сопротивлении 10%. Линейная скорость кровотока от 3 до 18 см/с. Основные функции: - Возврат к сердцу крови осуществляется в результате: - наличия небольшого градиента давления ( 10 мм.рт.ст.); - венозной констрикции и действия венозных клапанов; - мышечного насоса (сокращения скелетной мускулатуры); - дыхательного насоса (присасывающее действие грудной клетки, обусловленное отрицательным плевральным давлением); - предсердного насоса (сдвиг предсердно-желудочковой перегородки к верхушке сердца при систоле желудочков). Депонирование и редепонирование крови ( 1л крови); - большая эластичность венозного резервуара (давление 1 мм.рт.ст. увеличивает объём резервуара на 100мл); - венозные синусы селезёнки вмещают 0,5.л крови и 20% эритроцитов; - в депонировании крови играет роль также венозная система печени, кожи, лёгких и других органов. 2.5. Шунтирующие сосуды (артерио-венозные анастомозы) осуществляют регуляцию капиллярного кровотока, возврат крови к сердцу. 2.6. Сосуды резорбции (лимфатическая система). 3. Артериальное давление (АД). 3.1. Измерение АД. 3.1.а. – прямым способом, проводится путём введения в артерию иглы, соединённой с электротонометром. При этом регистрируются волны I-го, II-го и III-го порядков.  Волны I-го порядка – пульсовые. Волны II-го порядка – дыхательные (вдох - понижение, а выдох – повышение АД). Волны III-го порядка – связаны с изменением тонуса сосудодвигательного центра. 3.2. Систолическое давление (Адс) – наибольшее АД во время систолы желудочков; имеет прямую зависимость от величины систолического выброса и обратную зависимость от эластичности артерий. Нормальный диапазон АДс в большом круге от 100 до 140 мм.рт.ст, в малом круге 20-25 мм.рт.ст. 3.3. Диастолическое давление (АДд) – наименьшее АД во время диастолы желудочков; имеет прямую зависимость от периферического сопротивления сосудов. Нормальный диапазон АДд в большом круге 65-85 мм.рт.ст., в малом круге 10-15 мм.рт.ст. 3.4. Пульсовое давление (АДп) – разница между систолическим и диастолическим АД; увеличивается в связи со снижением АДд и (или) повышением Алс. Нормальный диапазон АДп в большом круге кровообращения 30-50 мм.рт.ст. 3.5. Среднее артериальное давление (АДср) – уровень АД, которое будучи постоянным в течение кардиоцикла, даст тот же гемодинамический эффект, как и при реальных колебаниях АД; рассчитывается по формуле: АДср = АДд + 1/3АДп (норма 90-100 мм.рт.ст.). 3.6. Изменение кровяного давления в различных отделах кровеносного русла.  4. Артериальный и венозный пульс. а). Артериальный пульс – это ритмические колебания стенки артерии, обусловленные повышением давления в систему. Пульсация артерий может быть обнаружена прикосновением к любой артерии: a.radialis; a.temporalis и др. Пульсовая волна возникает в момент изгнания крови из желудочков, распространяется от аорты до артериол и капилляров и тут гаснет. Скорость её распространения почти на порядок превышает скорость движения крови. Графическая регистрация пульсового колебания – сфигмография.  1 – подъём (анакрота), 2 – инцизура (выемка), 3 – дикротический подъём, 4 – спад (катакрота). Анакрота возникает вследствие растяжения стенок артерии под влиянием крови, выброшенной из сердца в фазу изгнания. Кровь уходит далее по артерии, происходит спад пульсовой кривой, кровь устремляется назад к желудочку, давление в артерии возрастает, возникает инцезура с последующим дикротическим подъёмом. И кровь окончательно уходит по артерии, происходит спад пульсовой волны, или катакрота. в). Венный пульс. Отмечается только в крупных венах вблизи сердца. Он обусловлен затруднением притока крови из вен в сердце во время систолы предсердий и желудочков. Удобнее всего записывать венный пульс на яремной вене. На кривой венного пульса – флебограмме – различают три зубца: а, с, v.  Зубец «а» совпадает с систолой правого предсердия. В этот момент устья полых вен зажимаются кольцом мышечных волокон и приток крови из вен в предсердие приостанавливается. Зубец «с» обусловлен толчком пульсирующей сонной артерии, лежащей вблизи яремной вены. Зубец «а» совпадает с систолой правого предсердия. В этот момент устья полых вен зажимаются кольцом мышечных волокон и приток крови из вен в предсердие приостанавливается. Зубец «с» обусловлен толчком пульсирующей сонной артерии, лежащей вблизи яремной вены.Зубец «v» обусловлен тем, что к концу систолы желудочков предсердия заполнены кровью, дальнейшее поступление крови в них невозможно, происходит застой крови в венах и растяжение их стенок. 5. Регуляция системной гемодинамики. Системная гемодинамика – это кровообращение в крупных сосудах большого круга большого круга кровообращения. Основные регулируемые параметры: минутный объём кровотока; периферическое сопротивление сосудов; объём циркулирующей крови; системное АД. 5.1. Регуляция минутного объёма кровотока. Количество крови, выбрасываемой желудочком сердца в минуту – это минутный объём кровотока. Он одинаков для правого и левого желудочка и определяется: а) систолическим объёмом кровотока; б) частотой сердечных сокращений. Сердце не содержит депо крови и выбрасывает в артерии лишь ту кровь, что притекает к нему из вен. Поэтому венный возврат крови к сердцу определяет систолический объём крови. 5.2. Периферичекое сопротивление сосудов. Гладкие мышцы стенок сосудов никогда не бывают полностью расслаблены. В них постоянно сохраняется некоторое напряжение – мышечный тонус. Пассивный мышечный тонус обусловлен физическими свойствами сосудов (его упругой эластичностью). Он прямо пропорционален давлению крови и радиусу сосуда. Уравнение Лапласа: Т = Рr; где Р – давление крови, r – радиус сосуда. Активный сосудистый тонус обусловлен сокращением мышечного слоя сосуда, он играет главную роль в регуляции сосудистого тонуса. Активный сосудистый тонус имеет миогенный, нейрогенный и гуморальный компоненты. Миогенный (базальный тонус) составляет в покое до 80% активного тонуса и сохраняется присутствием внешних и гуморальных влияний. В его основе лежит способность некоторых гладкомышечных клеток сосудов к спонтанной активности и распространению возбуждения от клетки к клетке, что создаёт ритмичные колебания тонуса – эндогенную вазомоторику. Она отчётливо выражена в артериолах, метаартериолах, прекапиллярных сфинктерах. Базальный тонус не одинаков для разных областей сосудистого русла. Наиболее выражен он в сосудах органов с высоким уровнем метаболизма. Нейрогенный тонус обусловлен сокращением под действием нервного импульса преимущественно миоцитов, не обладающих автоматией. Составляя в покое 20%, он может увеличивать общий сосудистый тонус в 3 раза. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса происходит при участии вазоактивных метаболитов, тканевых гормонов и вазоактивных дистантных гормонов. Повышение уровня К+, СО2, Н+, аденозина,NO, простагландина J2 , ВИП, гистамина, брадихинина и снижение О2 снижает сосудистый тонус и расширяет сосуды. Адреналин через - адренорецепторы повышает тонус сосудов, через - адренорецепторы снижает тонус сосудов. Ангиотензин II (через АГ рецепторы) повышает тонус сосудов в 50 раз больше, чем адреналин. Вазопрессин через Vi – рецепторы повышает тонус сосудов. Альдостерон увеличивает чувствительность сосудистой стенки к адреналину, повышает тонус. 6. Рефлекторные механизмы регуляции сосудистого тонуса. Рецепторно-афферентное звено в регуляции. Чувствительная иннервация сосудов представлен главным образом свободными нервными окончаниями, которые располагаются между коллагеновыми волокнами адвентиция. Рецепторы сосудов (ангиорецепторы) подразделяются на барорецепторы и хеморецепторы. Раздражителем барорецепторов является не давление как таковое, а скорость и степень растяжения стенки сосуда пульсовыми или нарастающими колебаниями кровяного давления. Барорецепторы расположены по всей сосудистой системе и составляют единое рецептивное поле (В.Н.Черниговский). Главные рефлексогенные зоны – аортальная, синокаротидная, сосуды лёгочного круга кровообращения. Механо- и хеморецепторы расположены также в стенках венозного русла. Центральное звено. Структуры, относящиеся к организации и регуляции сосудистого тонуса локализуются в спинном, продолговатом мозгу, гипоталамусе, лимбической коре, коре больших полушарий. Спинальный уровень регуляции. Нейроны спинального сосудосуживающего центра (И.П.Павлов) находятся в боковых рогах грудных и нервных поясничных сегментов. Их аксоны образуют сосудосуживающие волокна. Уровень возбудимости этих нейронов поддерживается, в основном, импульсами от вышележащих отделов ЦНС. Бульбарный уровень регуляции. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга является основным центром поддержания тонуса сосудов и рефлекторной регуляцией кровяного давления. Его локализация установлена Ф.В.Овсянниковым (1981). Сосудодвигательный центр подразделяется на прессорную, депрессорную и кардиоингибирующую зоны. Депрессорная зона способствует снижению АД путём уменьшения тонуса симпатических сосудосуживающих волокон. Прессорная зона оказывает противоположное действие через увеличение периферического сопротивления сосудов и сердечного выброса. Кардиоингибирующее действие третьей зоны опосредуется волокнами vagus. Бульбарный отдел сосудодвигательного центра осуществляет срочные ответы сердечнососудистой ситемы при мышечной работе, гипоксии, гиперкапнии, ацидозе. Высшая форма регуляции АД, касающаяся энергетического обеспечения и интеграции поведенческих актов и приспособительных реакций обеспечивается более высоким уровнем ЦНС. Гипоталамический уровень регуляции. В гипоталамусе, как и в бульбарном сосудодвигательном центре различают прссорные и депрессорные зоны. Это позволяет рассматривать гипоталамический уровень как своеобразный дублёр основного бульбарного центра, обеспечивает дифференцированный фазный и тонический контроль последнего. Корковый уровень регуляции. В.Я.Данилевским, Н.А.Миславским, В.М.Бехтеревым установлено, что раздражение лобной итеменной областей коры больших полушарий ведёт к изменению кровяного давления. Н.Н.Беллер в лимбической коре (24 поле по Бродману) у кошки обнаружил 3 зоны: прессорную, депрессорную и зону, которая давала смешанные эффекты. Нисходящие влияния коры головного мозга на сосудодвигательный центр продолговатого мозга формируются в результате сопоставления информации от рецепторов с предшествующим опытом организма. Они обеспечивают сердечно-сосудистый компонент эмоций, мотиваций, поведенческих реакций. Эфферентное звено в регуляции. Симпатические адренергические (норадреналин) влияния через α-рецепторы повышают тонус сосудов, через β-рецепторы – снижают. Симаптические холинергические влияния через (М-холинорецепторы) снижают тонус в некоторых сосудах скелетных мышц. Парасимпатические влияния через М-холинорецепторы снижают тонус (например, сосуды мозга и лёгких). Механизмы сосудорасширяющего действия ацетилхолина, вероятно, связаны с высвобождением из эндотелия NO и торможением через пресинаптические М-рецепторы секреции норадреналина и адренергических синапсах. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Работа N 1. Название работы: Измерение АД у человека. Цель работы: научиться измерять АД у человека методами Рива-Роччи и Короткова. Необходимые приборы и оборудование: фонендоскоп, тонометр. Способ Рива-Роччи. Пальпаторным способом Рива-Роччи можно определить только систолическое давление. За величину систолического давления принимают то наименьшее внешнее давление, которое достаточно, чтобы преодолеть давление внутри артерии, пережать её и прекратить пульсацию её периферического конца. Ход работы: Испытуемого сажают боком к столу. Руку кладут на стол. Накладывают манжетку на обнажённое плечо и закрепляют её так, чтобы под ней свободно проходили два пальца. Винтовой клапан на груше плотно закрывают, чтобы предотвратить утечку воздуха из системы. Находят пульс на лучевой артерии, прижимая артерию тремя пальцами левой руки, и начинают нагнетать воздух в манжетку, всё время следя за пульсом и давлением в манометре. Воздух нагнетают до тех пор, пока не исчезнет пульс. Тогда слегка открывают винтовой клапан и выпускают воздух, давая давлению в манжетке постепенно снижаться. Когда давление в манжетке станет чуть меньше систолического, появляется пульс. Отмечают давление в манометре в момент появления пульса и считают его соответствующим систолическому давлению. Способ Короткова. Аускультативным способом Короткова можно определить не только систолическое, но и диастолическое давление. Способ основан на выслушивании звуковых явлений (или сосудистых тонов), слышимых ниже места сдавления артерии, возникающих тогда, когда давление в манжетке ниже систолического, но выше диастолического. При этом во время систолы высокое давление крови внутри артерии преодолевает давление в манжетке, артерия открывается и пропускает кровь. Когда во время диастолы давление в сосуде падает, давление в манжетке становится выше артериального, сжимают артерию и ток крови прекращается. В период систолы кровь, преодолевая давление манжетки, с большой скоростью продвигается вдоль ранее сдавленного участка и, ударяя о стенки артерии ниже манжетки, вызывает появление тонов. Ход работы: накладывают манжетку на обнажённое плечо. Находят в локтевом сгибе пульсирующую артерию и устанавливают над ней (не надавливая сильно) фонендоскоп. Создают давление в манжетке, превышающее максимальное, а затем, слегка открыв винтовой клапан, выпускают воздух, что приводит к постепенному снижению давления в манжетке. При определённом давлении раздаются первые слабые коротковские тоны. Давление в манжетке в этот момент принимается за систолическое артериальное давление. При дальнейшем снижении давления в манжетке тоны становятся громче, затем переходят в шумы, далее в очень громкие тоны и, наконец, резко заглушаются или исчезают. Давление воздуха в манжетке в этот момент принимается за диастолическое. Время, в течение которого производится измерение давления по Короткову, не должно длиться более 1 минуты. Если более продолжительное время удерживать давление в манжетке, то объём крови в дистальной части конечности постепенно нарастает, что значительно нарушает её кровообращение. Величину пульсового давления рассчитывают, вычитая из величины систолического давления величину диастолического. Рекомендация к оформлению работы. Объясните происхождение систолического, диастолического и пульсового давления крови. Назовите нормальную величину артериального давления. Сравните её с полученными цифрами. Работа N 2. Название работы: Наблюдение за капиллярами кожи. Цель работы: Изучение капиллярного кровообращения. Капиллярная сосудистая сеть – одна из важнейших в сосудистом русле, изучение которой позволяет объяснить функцию всей сердечно-сосудистой системы в целом. Однако наблюдение капиллярного кровотока представляет известные методические трудности. Петли капилляров в коже обычно располагаются под прямым углом к поверхности, так что в каждый данный момент в фокусе может находиться только часть каждой петли. Однако если не трогать кожицу ногтевого ложа, по крайней мере в течение недели, чтобы она наросла на ноготь, то петли будут лежать в ней наклонно, и нередко можно увидеть в фокусе одновременно всю петлю. Осветитель надо установить так, чтобы отражение света от поверхности кожи не мешало наблюдению. Необходимые приборы и оборудование: осветительная лампа, иммерсионное масло, пипетка, бинокулярная лупа. Работа проводится на человеке. Ход работы: Этот опыт можно выполнить на собственном пальце. Руку кладут на стол ладонью вниз. Осветительную лампу с тепловым фильтром располагают так, чтобы пятно света было сфокусировано на коже, покрывающей основание одного из ногтей. На ноготь наносят каплю иммерсионного масла. Фокусируют бинокулярную лупу (Х20) на петлях капилляров. Рекомендации к оформлению работы. Для длительного наблюдения выберете одну петлю. Постоянен ли её диаметр? Происходит ли когда-либо её полное закрытие? Можно ли различить отдельные эритроциты? Если да, то опишите, как происходит их перемещение. Наденьте на руку манжетку сфигмоманометра и повысьте давление до 50 мм рт.ст., чтобы сдавить вены. Опишите, что произойдёт с капиллярами. Ненадолго понизьте давление, а затем установите его уровень примерно на 100 мм рт.ст. Как будут вести себя капилляры? Опустите на несколько минут давление до нуля, а затем быстро доведите его до 150 мм рт.ст., пережав артерии. Опишите, что произошло, и заметьте, через какое время прекратится ток крови. Ослабьте давление и снимите манжетку. Работа N 3. Название работы: Сосудосуживающие нервы уха кролика (опыт Клода Бернара). Симпатический нерв является главным вазоконстриктором, по которому из ЦНС постоянно идут импульсы, поддерживающие кровеносные сосуды в состоянии тонуса. Если перерезать симпатический нерв, то сосуды резко расширяются вследствие падения сосудистого тонуса (раздражение симпатического нерва вызывает увеличение тонуса сосудов и сужение их просвета). Для работы необходимо: станок для фиксации кролика, импульсный стимулятор, 2 медицинских электрических термометра, раздражающие электроды, набор препаровальных инструментов, лоток, 20% раствор уретана, кролик (лучше альбинос). Принцип работы медицинского электрического термометра основан на способности терморезистора изменять своё сопротивление при изменении температуры окружающей среды, что приводит к колебаниям электрического потенциала, регистрируемого гальванометром. Ход работы. Кролика укрепляют в станке брюшком вверх и наркотизируют путём внутрибрюшинного введения 5 мл 20% раствора уретана. Затем выстригают шерсть в области шеи и проводят продольный разрез кожи по средней линии. Тупым способом раздвигают мышцы и фасции и с одной стороны от трахеи находят сосудисто-нервный пучок, в котором проходят сонная артерия, блуждающий, симпатический и депрессорный нервы. Выделяют тонкий серовато-белого цвета симпатический нерв, берут его на лигатуру и перерезают, оставляя на лигатуре периферический конец нерва. Затем нерв укладывают обратно между мышцами и рану зашивают, оставляя снаружи только кончик лигатуры. Через 30-60 минут сравнивают окраску и температуру кожи обоих ушей кролика и отмечают, что на стороне перерезки симпатического нерва ухо стало ярко-красным и его кровеносные сосуды резко расширились. Пользуясь электрическими термометрами (согласно инструкции по эксплуатации), измеряют температуру одного и другого уха одновременно. Температура уха кролика, на стороне которого перерезан симпатический нерв, оказывается на 8-10оС выше температуры уха, нерв которого не перерезан. Слегка подтягивают симпатический нерв за лигатуру, накладывают на него электроды и раздражают ритмическими импульсами с помощью импульсного стимулятора. При раздражении нерва электрическим током (частота 10-12 Гц, сила тока 20-30 В) наблюдают сужение сосудов уха на соответствующей стороне (ухо бледнеет). Рекомендации к оформлению работы. Отметьте разницу в состоянии сосудов уха кролика на десимпатизированной стороне и контрольной. Измерьте и запишите температуру десимпатизированного и контрольного уха. Отметьте и объясните вазодилаторный эффект десимпатизации и вазоконстрикторный эффект после раздражения периферического конца перерезанного симпатического нерва. Работа N 4. Название работы: Влияние раздражения седалищного нерва на сосуды плавательной перепонки лягушки (опыт Вальтера). Цель работы: Доказать наличие нервных влияний на тонус сосудов можно на седалищном нерве, который является смешанным нервом, так как в его состав входят и сосудорасширяющие, и сосудосуживающие нервные волокна. Характер сосудосуживающих влияний выражен более значительно и определяет постоянный тонус сосудов. В связи с этим при перерезке седалищного нерва происходит расширение сосудов задних конечностей животного, так как исключается влияние сосудосуживающих нервных волокон, а последующее раздражение нерва приводит к сужению этих сосудов. Для работы необходимы: стимулятор, электроды, микроскоп, препаровальный набор, лоток, операционный столик, булавки, нитки, раствор Рингера, лягушка. Ход работы: Лягушку обездвиживают, осторожно разрушая спинной мозг. Помещают на операционный столик спинкой кверху. Над отверстием в дощечке растягивают плавательную перепонку задней конечности и закрепляют её булавками. Под микроскопом наблюдают за кровообращением в сосудах плавательной перепонки. На задней поверхности бедра делают надрез кожи, раздвигают мышцы, обнажают седалищный нерв, берут его на лигатуру. Перерезают нерв и наблюдают, как расширяются сосуды и замедляется движение крови по ним. Затем под периферический конец нерва, который взят на лигатуру, подводят электроды и наносят раздражение. Продолжают наблюдение. Через некоторое время (латентный период – 20-30 сек.) отмечают ускорение тока крови по капиллярам. После окончания раздражения (через 30-40 сек.) скорость движения крови восстанавливается, так как происходит расширение просвета сосудов. Рекомендации к оформлению работы. Зарисуйте состояние сосудов плавательной перепонки в норме, а также после перерезки седалищного нерва и после его раздражения. Отметьие также состояние сосудов после прекращения раздражения. Опишите характер изменения сосудов после перерезки и раздражения седалищного нерва и объясните причину этих изменений. Работа N 5. Название работы: Определение физической выносливости у человека путём расчёта кардиореспираторного индекса (в модификации Н.Н.Самко). Цель работы: Функциональные системы кровообращения и дыхания относятся к наиболее интенсивно работающим в процессе физических и эмоциональных напряжений, поэтому многие показатели этих систем широко используются для тестирования физической выносливости и тренированности у человека (КРИС), который включает семь параметров и легко может быть проведён в лабораторных условиях. Для работы необходимо: ртутный термометр или мембранный сфигмоманометр, спирометр, секундомер, велоэргометр или ступенька для выполнения гарвардского степ-теста. Ход работы: У испытуемого последовательно измеряют артериальное давление (систолическое и диастолическое) с помощью сфигмоманометра. Затем с помощью этого же прибора определяют максимальное давление выхода, для чего испытуемый берёт в рот резиновую трубку сфигмоманометра и через неё делает максимальный выдох. С помощью спирометра определяют жизненную ёмкость лёгких, а с помощью секундомера подсчитывают частоту сердечных сокращений за 10 с и время максимальной задержки дыхания. Все измерения следует проводить быстро и чётко. Далее КРИС рассчитывают по формуле: ЖЕЛ+МДВ+МЗД+возраст КРИС (в цифровом выражении) = ----------------------------------------, СД+ДД+ЧСС где ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких (за единицу измерения принимают 100 мл объёма); МДВ – максимальное давление выдоха, мм рт.ст.; МЗД – максимальная задержка дыхания после спокойного вдоха, с; возраст – количество полных лет; СД – систолическое давление, в мм рт.ст.; ДД – диастолическое давление, мм рт.ст.; ЧСС – частота сердечных сокращений в 1 мин. КРИС можно определить на протяжении трёх фаз физической деятельности: адинамической, динамической и восстановительной. Адинамическая фаза соответствует 10-минутному отдыху, динамическая фаза – дозированной физичесой нагрузке величиной порядка 20 кДж, а восстановительная фаза определяется временем, необходимым для возвращения КРИС в исходный уровень. Обзор многих лабораторных и клинических работ и тестов показал, что у хорошо подготовленных атлетов величина КРИС в адинамической фазе от 1,000 и выше; у нетринированных, но практически здоровых людей – от 0,800 до 0,900; у больных с различными сердечно-сосудистыми и дыхательными расстройствами величина КРИС находится в пределах 0,300-0,400. Измерения КРИС, проведённые во время динамической фазы, показали, что у хорошо тренированных атлетов наблюдается уменьшение величины КРИС до 5% исходной величины. У нетринированных, но практически здоровых людей наблюдается падение величины КРИС на 15-30%, а у больных с различными сердечно-сосудистыми и дыхательными расстройствами – на 35-65%. В восстановительной фазе у нетринированных, но здоровых людей восстановление исходных параметров происходит за 1-3 мин., а у больных с сердечно-сосудистыми и дыхательными расстройствами за 10 и более минут. Рекомендации к оформлению работы. Рассчитайте величины КРИС у испытуемых в адинамической и динамической фазе, сделайте вывод об уровне физической выносливости данных испытуемых. Литература. Основной учебно-методический комплекс. Лекция по соответствующей теме занятия. Атлас по нормальной физиологии. / Под ред. Н.А.Агаджаняна.- М.: Высшая школа, 1987. – 351с. Общий курс физиологии человека и животных: Учебник./ Под ред. А.Д.Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991. – Кн. 1. – 512 с. Общий курс физиологии человека и животных: Учебник./ Под ред. А.Д.Ноздрачёва. – М.: Высшая школа, 1991. – Кн. 2. – 528 с. Основы физиологии человека: Учебник: В 3т. / Под ред. акад. РАМН Б.И.Ткаченко. – СПб., 1994. – Т. 1. – 567 с. Основы физиологии человека: Учебник: В 3т. / Под ред. акад. РАМН Б.И.Ткаченко. – СПб., 1994. – Т. 2. – 413 с. Физиология человека: Учебник: В 2 т. / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М.: Медицина, 1997. – Т.1. – 448 с. Физиология человека: Учебник: В 2 т. / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М.: Медицина, 1997. – Т.2. – 368с. Физиология человека. / Под ред. Г.И.Косицкого. М.: Медицина, 1985, - 544с. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем. / Под ред.К.В.Судакова. – М.: МИА, 1999. – 718с. Практикум по нормальной физиологии: Учеб.пособие. / Под ред. Н.А.Агаджаняна. – М.: Изд-во РУДН, 1996. – 339с. Руководство к практическим занятиям по физиологии: Учеб.пособие / Под ред. Г.И.Косицкого и В.А.Полянцева. – М.: Медицина, 1988. – 287с. Нормальная физиология: (Учебные модули для самостоятельной работы студентов): Учеб.пособие: - 2-е изд /Под ред. В.Н.Яковлева. – Воронеж: изд-во ВГУ, 2001. – 625с. Дополнительная литература. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1975. – 327с. Джонсон П. Периферическое кровообращение. /Пер. с англ. – М.: Медицина, 1982. = 440с. Марман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. – СПб.: Питер, 2000, - 256с. Ноздрачёв А.Д. Физиология вегетативной нервной системы. – Л.: Медицина, 1983, - 296с. Основы физиологии функциональных систем. / Под ред. К.В.Судакова. М.: Медицина, 1983, - 272с. Рашмер Р. Динамика сердечно-сосудистой системы. – М.: Медицина, 1981, - 600с. Руководство по кардиологии: Структура и функция сердечно-сосудистой системы в норме и патологии. / Под ред. Е.И.Чазова. – М.: Медицина, 1982, - Т.1. – 667с. Ткаченко Б.И. Венозное кровообращение. – Л.: Медицина, 1979, - 222с. Ткаченко Б.И., Куприянов В.В., Орлов Р.С., Гуревич М.И. и др. Физиология кровеносных сосудов: (Некоторые итоги и перспективы исследований) // Успехи физиол. Наук. – 1989, - Т. 20, №4. –С. 3 – 26. Физиология вегетативной нервной системы: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 1981, - 752с. Физиология кровообращения. Физиология сосудистой системы: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 1984, - 652с. Фолков Б., Нил Э. Кровообращение. – М.: Медицина, 1976, - 463с. Чернух А.М., Александров Н.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. – М.: Медицина, 1975, - 456с. |