Контрольная работа 241411. Где разность долгот

Скачать 118.92 Kb. Скачать 118.92 Kb.

|

|

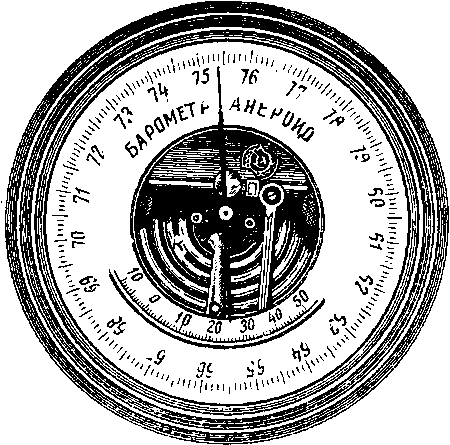

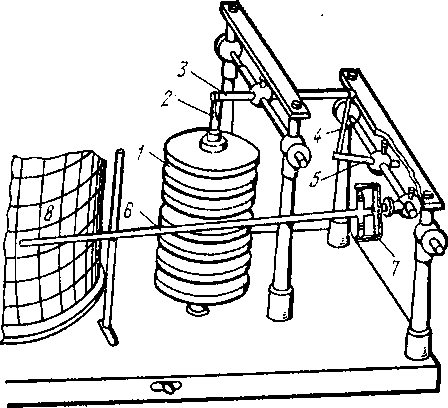

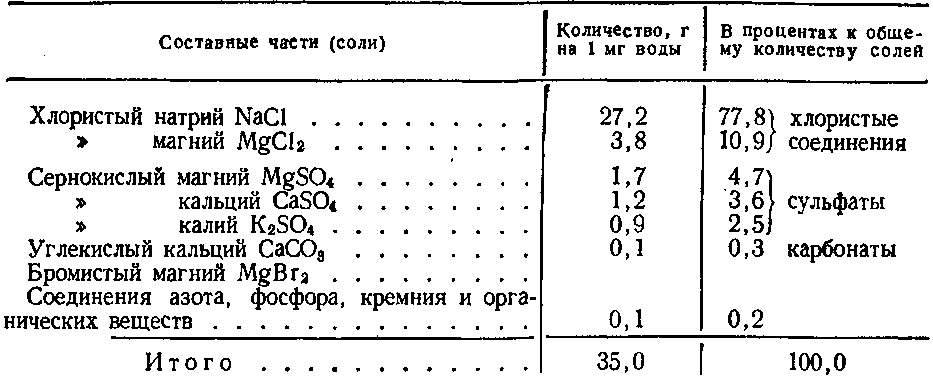

Вариант № 3 1. Из пункта отхода А  судно совершает переход в пункт прихода B судно совершает переход в пункт прихода B  . Рассчитать длину ортодромии и локсодромии, локсодромический курс, разность длин ортодромии и локсодромии, проходящие через эти пункты. . Рассчитать длину ортодромии и локсодромии, локсодромический курс, разность длин ортодромии и локсодромии, проходящие через эти пункты.Для расчета длины локсодромии необходимо знать локсодромический курс, который может быть рассчитан с достаточной точностью по формуле:  где  - разность долгот; - разность долгот; - разность меридиональных частей; - разность меридиональных частей;Кл – локсодромический курс.   , ,(  выбирается из таблицы 2.28а МТ-2000 по широте), соответственно выбирается из таблицы 2.28а МТ-2000 по широте), соответственно  Расчет длины локсодромии S производится по формуле:  Расчет длины дуги большого круга Д рассчитываем по формуле:  Д = 3300 миль.  2. Дано ИК = 200,0o, Vл = 12 узлов, кажущийся ветер КW = 330,0o, скорость W= 7 м/с. Определить элементы истинного ветра КИ и VИ.   3.Измерение атмосферного давления, устройство и использование приборов. Ртутные барометры. В стационарных условиях (на метеорологических сухопутных станциях) атмосферное давление чаще всего измеряют ртутными барометрами. Принцип устройства чашечных ртутных барометров основан на уравновешивании веса столба воздуха над чашкой с ртутью весом столба ртути в трубке. Морской чашечный барометр установлен на кордановом подвесе. Однако на судах они редко используются, обычно лишь в научных экспедициях и на специальных стационарных судах — «кораблях погоды». Барометр-анероид. Основным прибором для измерения атмосферного давления на судах является барометр-анероид М-49-2 (рис. 1). Принимающая часть прибора — так называемая анероидная коробка, изготовленная из тонкого металла с гофрированным верхом. Из нее почти полностью выкачан воздух. Сверху к ней прикреплена пружина. Сжатие и растяжение коробки через систему рычагов передается на стрелку-указатель. Шкалы анероидов проградуированы в миллиметрах ртутного столба. Анероид снабжен термометром. Барометр в специальном футляре с мягкой подстилкой хранят в штурманской рубке (обычно в специальном ящике штурманского стола) в горизонтальном положении. Существенным преимуществом барометра-анероида по сравнению с ртутным являются большая чувствительность к изменениям давления, небольшие размеры и удобство обращения с ним. Недостаток — изменчивость поправок, поэтому его необходимо периодически сдавать на проверку. При выполнении наблюдений по анероиду необходимо, не вынимая его из футляра, отсчитать показания термометра с точностью до 0,1°. Затем следует слегка постучать пальцем по защитному стеклу для -преодоления трений в передаточном механизме и после этого отсчитать давление с точностью до 0,1 мм. При отсчете глаз нужно держать непосредственно над стрелкой так, чтобы его отражение в защитном стекле совпадало со стрелкой. К отсчетам анероида вводится три поправки: Поправка шкалы. Таблица поправок приводится в паспорте анероида, поправка выбирается по величине давления. Поправка на температуру прибора. При изменении температуры анероида изменяется упругость барокоробки и пружины. Для каждого прибора определяется так называемый температурный коэффициент, который указывает величину изменений его показаний при изменении температуры на 1°. Этот коэффициент также вписывают в паспорт, и обычно он имеет отрицательные значения порядка от —0,01 до —0,06. При умножении его на температуру получают поправку на приведение показаний анероида к нулю. 3. Добавочная поправка, которая зависит главным образом от остаточных деформаций барокоробки и пружины анероида. Добавочная поправка приводится в паспорте с указанием даты, когда она была определена.  Рис. 1 Барометр - анероид Барограф. Наблюдения за атмосферным давлением, особенно за его изменениями во времени, чрезвычайно важны для судоводителя, так как позволяют судить о предстоящих изменениях погоды. Для этой цели служит барограф (рис.2), который автоматически и непрерывно ведет запись атмосферного давления. Барограф устанавливается в штурманской или рулевой рубке и закрепляется- на полочке или на столе. Прибор состоит из воспринимающей и записывающей частей. Первой является столбик барокоробок, в каждую из которых вставлена пружина рессорного типа. Сжатие или растяжение столбика барокоробок под воздействием меняющегося атмосферного давления через серию рычагов передается на стрелку с пером на конце. Перо, наполненное специальными чернилами, скользит по ленте, надетой на барабан с часовым механизмом. Барабаны бывают с суточным и недельным оборотом. Соответственно и ленты к ним выпускаются суточные (с вертикальными дугами, проведенными через 15 мин, и более жирными — через 1ч) и недельные (с вертикальными дугами, проведенными через 1ч , и более жирными — для 12 и 24 ч каждых суток). Горизонтальные линии указывают давление в миллибарах с одинаковой шкалой у обоих видов лент.  Рис. 2. Схема механизма барографа: 1 — анероидные коробки; 2 и 4 — тяги; 3 и 5 — промежуточные рычаги; 6 — миниевый рычаг с пером; 7 — рамка; барабан с часовым механизмом 4.Свойства и температура морской воды: химический состав и соленость, плотность, нагрев и охлаждение на поверхности и в глубине, единицы измерения этих показателей. Состав морской воды. Морская вода состоит приблизительно из 96,5% пресной воды, а 3,5% составляют вещества, содержащиеся в виде солей, растворенных газов, различных взвесей и т. п. Считается, что в морской воде содержатся все имеющиеся химические элементы, но в различной концентрации, хотя присутствие многих из них пока не обнаружено. В морской воде особенно много растворено хлористого натрия (поваренной соли), придающего ей соленый вкус, и хлористого магния, придающего горький вкус. В ней имеется также серебро, золото, кобальт, никель и многие другие элементы, но в очень малых количествах на единицу массы. Несмотря на микроскопическую концентрацию перечисленных веществ, общее количество, например, золота в водах Мирового океана содержится 10 млн. т. Во всем объеме воды Мирового океана содержится 451015 т соли, которая покрыла бы весь земной шар слоем массой 95 т на 1м2, а одну лишь сушу — слоем массой 320 т на 1 м2. Химический состав главнейших растворенных в морской воде веществ (солей) показан в табл. 1. Различные соли растворены в морской воде в виде ионов, поэтому она является слабым ионизированным раствором, обладающим слабощелочной реакцией и хорошей электропроводимостью. Общее содержание растворенных минеральных веществ в единице массы морской воды в зависимости от притока речных вод, выпадения атмосферных осадков, испарения и других факторов может изменяться в очень широких пределах (от 2 до 30 г/кг), но их процентное соотношение практически остается постоянным. Табл.1 Химический состав морской воды  Соленость и факторы, влияющие на ее величину. Соленость S — одна из главных характеристик морской воды, величина которой выражает степень концентрации растворенных в воде солей. Соленостью морской воды называется общая масса (в граммах) растворенных солей, содержащихся в 1 кг морской воды. Измеряется соленость в граммах солей на 1 кг воды и выражается промилле (%о). Например, если соленость океанской воды равна 35% о, то это значит, что в 1 кг (1000 г) этой воды содержится 35 г солей. Величина солености в том или ином районе Мирового океана зависит от ряда факторов: от притока пресных вод и выпадения осадков, интенсивности испарения воды, образования и таяния льдов и процессов перемешивания вод. Речные воды и атмосферные осадки распресняют морские воды и уменьшают величину солености. Поскольку при испарении соли остаются в растворе, то соленость морской воды увеличивается. При таянии морских льдов соленость уменьшается, так как морские льды, как правило, имеют меньшую соленость, чем соленость окружающих вод. При образовании льдов происходит увеличение солености, так как в лед переходит только часть солей. Перемешивание поверхностных вод с глубинными под воздействием волнения, температуры, течения приводит к повышению или понижению солености поверхностных вод. Плотность. В океанографии для удобства расчетов и сравнения существует две формы определения плотности морской воды: отношение массы единицы объема морской воды при температуре 0° к массе единицы объема дистиллированной воды при температуре 4°С, обозначаетсяS  ; ;отношение массы единицы объема морской воды, при температуре 17,5°С к массе единицы объема дистиллированной воды при той же температуре, обозначаетсяS  Относительная плотность — отношение массы единицы объема воды при температуреt в момент ее наблюдения к массе единицы объема дистиллированной воды при температуре 3,984°С, обозначаетсяS  . .Плотность и относительная плотность морской воды обычно больше единицы, поэтому для сокращения их записи в океанографических таблицах единицу отбрасывают; а запятую переносят на три знака вправо. Полученное таким образом число называется условной плотностью  и условной относительной плотностью и условной относительной плотностью  . Например, приS = . Например, приS = = 1,02583 условная плотность = 1,02583 условная плотность  = 25,83. = 25,83.5. Структура данных в ЭКНИС и использование информация. В судовождении все более широкое распространение получают высокоэффективные навигационно-информационные компьютерные системы с электронными картами (ЭК). Среди них выделяют в настоящее время два вида систем: ECD1S (Electronic Chart Display and Information System); ECS (Electronic Chart System). ECD1S - это навигационно-информационная компьютерная система (НИКС), удовлетворяющая специальным требованиям, что позволяет судоводителям официально использовать ее прокладку на электронной карте вместо прокладки на бумажных картах. Такой статус ECD1S определен правилом V/20 международной конвенции ИМО по безопасности жизни на море (SOLAS-74). Согласно этому правилу, все суда должны быть снабжены приведенными на уровень современности картами, наставлениями для плавания, пособиями до огням, знакам, радиотехническим средствам, извещениями мореплавателям, таблицами приливов и другими специальными публикациями, необходимыми на предстоящий рейс. Требуемые карты могут быть обеспечены также путем их представления на экране ECD1S. Это касается и других необходимых на рейс навигационных пособий, информация которых также может быть отображена на экране ECD1S. Таким образом, ECD1S может быть использована как эквивалент бумажных навигационных карт и пособий для плавания. Это означает не физическую эквивалентность прокладок на электронной и бумажной картах, а юридическое признание использования ECD1S без применения бумажных карт на район плавания. Эксплуатационные требования к ECD1S, требования к ее аппаратуре и программному обеспечению определены международными организациями: ИМО - международной морской организацией (IMO -International Maritime Organization), МГО - международной гидрографической организацией (ШО - International Hydrographic Organization), МЭК - международной электротехнической .комиссией (IEC - International Electrotechnical Comission). ECS представляет собой навигационную или навигационно-информационную компьютерную систему с электронными картами, не удовлетворяющую в полной мере требованиям к ECD1S, ECS не может быть использована без применения официальных бумажных карт В ECD1S реализуются последние достижения в области информационной техники и они обладают обширными возможностями. Корректура электронных карт в ECDIS может осуществляться автоматически через спутниковые каналы связи и, в частности, через всемирную компьютерную сеть Интернет. Через эту сеть можно заказывать и получать также новые электронные карты и другую навигационную информацию. В результате применения ECDIS судоводитель на ходовой вахте освобождается от выполнения многих рутинных операций. Его основными функциями становится наблюдение за окружающей обстановкой, контроль ECDIS и других средств судовождения, управление их работой для получения требуемой обстановкой информации, оценка предоставляемой информации и принятие решений по управлению судном. ECDIS способна предоставлять судоводителю в интегрированном виде информацию, характеризующую различные стороны процесса судовождения, что позволяет ему уверенно и обоснованно принимать решения. Применение ECDIS повышает результативность деятельности судоводителя, обеспечивает использование большего объема и номенклатуры данных, увеличивает скорость их обработки, улучшает точность и достоверность результатов, повышает безопасность мореплавания и приводит к росту финансовых показателей работы судна. Однако не надо забывать и об определенной сложности работы с такими системами, как ECDIS. Эта сложность определяется большим набором решаемых ECDIS задач, требующих многочисленных исходных данных; значительным числом ее управляющих функций; вырабатываемыми ей различного вида сигналами, предупреждениями и сообщениями; одновременной работой со многими навигационными приборами и средствами управления; способностью параллельного решения сразу нескольких задач; концентрированным представлением информации о процессе судовождения и необходимостью правильной ее оценки, и т.д., а также имеемыми погрешностями, ограничениями и недостатками, которые надо постоянно иметь ввиду. Все это требует более высокого интеллектуального уровня подготовки судоводителей. Для работы с ECDIS судоводители должны: • Знать базовые принципы построения навигационно-информационных компьютерных систем и организацию их данных, функциональные возможности НИКС, принципы решения системных и прикладных задач, способы управления данными, виды ввода, отображения и регистрации информации, типы вырабатываемых системами сигналов, сообщений и предупреждений, и что особенно важно - присущие этим системам ограничения, недостатки и потенциальные опасности использования; • Уметь работать с ECDIS оборудованием, использовать навигационные и информационные функции, выбирать требуемую обстановкой информацию и объективно оценивать ее, принимать правильные решения на основе получаемой от ECDIS информации; • Оценивать потенциальные погрешности отображаемых данных, вероятность неправильной их интерпретации и четко представлять опасность переоценки возможностей ECDIS. Список используемой литературы 1. Стехновский Д.И. и Зубков А.Е. "Навигационная гидрометеорология" –1977 год - 300 стр.; 2. Баранов Ю.К., Гаврюк М.И., Логиновский В.А., Песков Ю.А. - Навигация" 1997г - 512 стр. |